论对日关系新思维(上)

对日关系需不需要"新思维"?对此,笔者的回答是肯定的:为了打破中日关系中摩擦不断以致出现僵局的现状,推动中日在政治、、文化、安全等各方面的关系与对话获得进一步,对日关系确实需要新思维,而且这种"新思维"已经在产生之中。

当然,"对日关系新思维"决非一朝一夕就能形成的。早在1999年,在的国际问题研究界、特别是日本研究界,围绕对日关系问题就展开了空前热烈的议论,可以说,在那个时候,"对日关系新思维"就开始酝酿了。

一系列的研讨会、讲演会,连篇累牍的报告、文章(既有个人提出的也有研究机构提出的),都在"对日关系新思维"酝酿、形成过程中留下了自己的足迹。参与这个过程的不仅有日本研究人员、长期从事对日外交的外交官,而且还有国际政治与经济学科的研究者、中国经济与国情问题专家等等。

这是中国在对外政策领域贯彻"解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新"思想路线的一场大讨论的重要组成部分,是中国政治民主化、决策化日益扩展到对外政策领域的一个体现。"对日关系新思维"的提出必然会引起激烈的讨论和争论(有时也夹杂着谩骂),这应该说是非常、意料之中的事。

去年11月召开的中国共产党第16次代表大会,对我国的对外关系和对外战略提出了一系列与时俱进的基本主张和方针。十六大在我国对外战略方面,给"对日关系新思维"的成形提供了依据、动力和契机。简言之,以十六大精神来指导对日关系新现实、回答对日关系新问题,这就是对日关系新思维。

如果说得更具体一些,那就是:依据十六大关于"新的世界大战在可预见的时期打不起来,争取较长时期的和平日际环境和良好周边环境是可以实现的"的基本判断;为了使我们的对外政策服务于"集中力量全冒建设小康社会"的宏伟目标;针对中日关系的新现实,在最可望成为我国外交新突破点的对日外交中,认真落实十六大关于"加强睦邻友好,坚持与邻为善,以邻为伴"的明确主张,提出新思路,拿出新举措,开拓新局面,使我国睦邻外交的两大薄弱环节之一的中日关系(另一薄弱环节是中印关系)得到根本的改善。[1]这就是我们的对日关系"新思维".

一、对日关系新思维的5条原则

根据迄今对日关系发展的实践和经验,笔者认为对日关系新思维应具有以下5条原则。·

第一、以国家利益作为最高原则,不以感情代替政策。

邓小平在论述我们制定国际战略所应遵循的原则时曾说过:"考虑国与国的关系主要应该从国家自身的战略利益出发……不去计较的恩怨,不去计较社会制度和意识形态的差别。""以自己的国家利益为最高原则来谈问题和处理问题".邓小平所说的两个"不去计较"正是我国实行对外开放("主要是对西方国家开放")的前提,因为我国同主要西方国家即当年的西方列强之间几乎都有"历史的恩怨"和"社会制度和意识形态的差别",如果我们在历史恩怨与社会制度和意识形态差别这两个问题上,特别是在具有强烈感情色彩的历史恩怨问题上"坚持要计较",那还谈何"对外开放"?如果我们在对日外交上不注意克服情绪化的倾向,那又谈何"开拓作为对外开放重要一环的对日关系的新局面"?

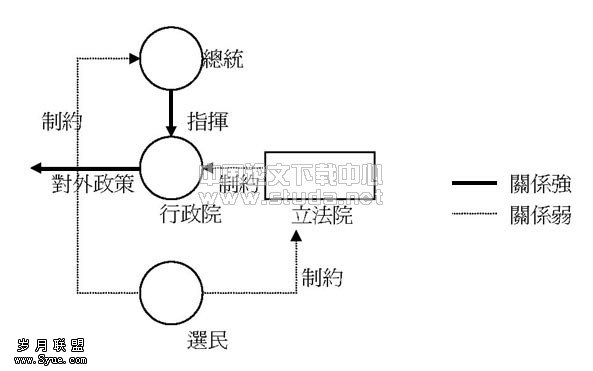

在对外政策与国家利益的关系方面,必须将国家利益置于第一位。对外政策、对国际上的政治、意识形态斗争,要为国家发展和国家利益服务,而不是相反。

第二、以发展和解放生产力、维护国家的经济利益作为最高原则的核心。

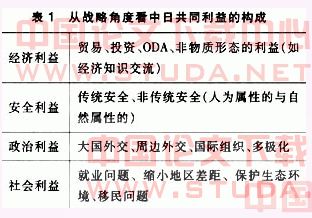

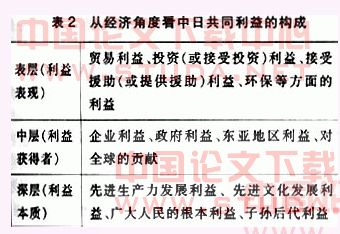

在有着广泛内容的国家利益(至少包括经济利益、安全利益、政治利益、社会利益等方面)中,核心和基础是发展和解放生产力、维护国家的经济利益,因此,发展和解放生产力、维护国家的经济利益应是我们处理对外关系的最高原则的核心。在对日关系方面,我们就要依据这个最高原则的核心,通过发展中日经济关系来促进生产力的发展和解放,来更好地谋求国家的经济利益,坚定地使对日政策为以经济建设为中心的基本路线、为实现全面建设小康社会的宏伟目标服务。邓小平一再强调,发展是大道理、硬道理。我们在处理中日关系的各种矛盾时,必须高度重视并严格服从这个压倒一切的大道理、硬道理。

马克思主义认为,生产力决定生产关系。当今经济全球化的不断进展以及作为经济全球化一环的中日经贸关系的不断扩大,归根到底是体现了先进生产力发展的要求。中国共产党人理所当然地要积极支持、大力促进中日经贸关系的发展,而如何从政治上维护和促进中日经贸关系的发展,就成为中国对日外交的极其重要课题。

第三、以维护地区与世界的和平与发展作为崇高使命。

在坚持以国家利益作为最高原则的同时,我们在处理中日关系问题上也必须意识到我们作为一个大国对地区和世界的责任,意识到中日关系不仅是中日两国之间的关系,而且是"亚洲中的中日关系、世界中的中日关系".人们常说中日两国"和则两利斗则俱伤",其实,作为亚洲地区的两个大国,中日两国"和则不仅两利而且利亚,斗则不仅两伤而且伤亚",发展中日关系不仅是中日双方的事,也是中日两国对地区乃至世界的一种责任。

在欧洲日渐走向统一、美洲正力图将自由贸易区从北美扩大到南美的新形势下,在历史上长期落后于欧美的亚洲要实现复兴之梦就必须搞地区合作,而亚洲要振兴要合作,一个关键就是中日这两个亚洲大国要携起手来。中日两国不要再让亚洲失望了,不要再让两国间的矛盾滞后整个亚洲的合作与复兴进程了。推动实现亚洲地区主义合作是中日两国的责任和利益所在。一方面亚洲地区合作有待中日两国形成"合力"去推动它,另一方面亚洲地区合作也可能反过来带动中日关系的发展,成为发展中日关系的重要"切入口".对于中国来说,必须处理好作为"受害国"的历史与作为"负责任的大国"的现实这两者之间的关系。

第四、更好地继承和发展中国共产党一贯的对日政策的指导思想。

一方面,中国政府从毛泽东、周恩来时期一直到现在,都采取了一贯的对日政策,这就是我们战胜了日本军国主义之后,一贯珍视和重视对日关系,一贯注意加强同日本的友好,在历史问题上对日本不念旧恶不算旧账,把军国主义和日本人民区别开来,把制定军国主义政策的人和仅仅参与的人区别开来,对一般参与者采取宽容的态度,这个原则至今也没有改变。中日双方应该遵守1972年的《联合公报》,1978年的《和平友好条约》和1998年的《共同声明》3个文件,这是中日关系发展的政治基础所在。遵循中国共产党一贯的对日政策的指导思想和中日之间3个文件精神,我们的外交部门在对日工作方面兢兢业业,辛勤工作,取得了巨大的成绩。现在我们提出"中日关系新思维",决非意味着中国过去的对日政策和对日工作存在什么根本性失误,需要做出什么"戏剧性改变"、"从根本上纠正过去的错误".另一方面,强调继承中国共产党一贯的对日政策,并不等于说对日政策就不需要"与时俱进"、不需要有新的发展了。根据世界形势的新变化,包括中国崛起所带来的中国的国际地位和国际社会对中国的要求的变化以及日本国内发生的变化等,对对日政策作出相应的调整既是必要的也是很自然的,不然还谈什么"与时俱进"?马克思主义者从来就强调"继承与发展","承前启后,继往开来".光有继承就没有"新思维","新思维"就是在继承之上有所发展和调整,这种发展和调整也完全可能具有战略性意义,决非像有些人所说的是什么中国"有求于日本"而施展的"权宜之计".第五、中日关系的发展是一个"互动"的过程,需要中日双方共同努力。"对日关系新思维"决非是中国单方面的"一厢情愿"和"急功近利".俗话说,"一个巴掌拍不响".发展中日关系是两国相互作用的过程,是需要中日双方共同努力的事业。中国需要对日关系新思维,日本在对华关系上也应克服各种心理的和政治的障碍,同样需要"对华关系新思维";中国坚持"与邻为善,以邻为伴",同样需要日本以善相报,不要误读中方的诚意;只有当中日双方都做到"与邻为善,以邻为伴",中日关系才能真正达到"为善为伴"的境界。

事实上,在日本的经济界、学术界乃至政府部门,近年来出现了强烈要求改善同中国的关系的动向,他们频繁召开研讨会、讲演会,不断提出连篇累牍的报告、文章,实际上也在开展一场对华政策的大辩论。这种在两国有如此众多学者和官员参与的、吸引着如此广泛的社会舆论和公众关心的、世上罕见的"中日关系大讨论",在主流上和本质上反映了中日两国共同探索适应国际格局新变化的21世纪"中日关系新范式"的努力,[2]反映了两国广大人民要求进一步发展两国关系的愿望,反映了先进生产力发展的要求,它决不会停留于一时的"文人之间的'口水战"'而有始无终,终有一天是会"感动上帝"的,是会开花结果的。

应该承认,近几年来,在中日调整各自的对对方国家政策的过程中,中国的对日政策调整走前一步,显得更主动一些,而日本的对华政策调整有一些滞后,就像他们的改革一样。如果发展中日关系确是大势所趋,那么,就不必过于计较"谁先主动谁后主动"、"谁主动多一点谁主动少一点"、"主动早了多了会不会吃亏"等等问题,作为一个大国,我们应该高瞻远瞩,胸怀大局,继续保持主动姿态,积极推动两国间的政治对话,努力消除相互间的不信任。回顾复交以来的中日关系发展过程,确曾交替出现过"一方主动而另一方响应不够"的"主动不同步"现象,致使发展两国关系的机会不止一次地失之交臂,也使中日双方都产生了"由于己方主动反而招致陷入外交被动"的担心,在对外交行动的时机把握上更加迟疑不决。然而,既然发展中日关系有利于亚洲地区乃至世界的和平与发展,反映了时代的要求,那么,更多的主动性展现给国际社会的恰恰是更多的理性,更多的大国胸怀和大国风度,谁主动谁更得人心;反之,谁想利用对方的主动在外交上卖乖占便宜得寸进尺,谁就会失掉人心,只能落得个"损人害己"的结果。

二、对日关系新思维的10个特色

提出"对日关系新思维",就是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进,从理论与实践的结合上,针对对日关系的新情况、新问题,提出新思路、新谏言。可以说在我国的对外关系中,对日关系既是最敏感、最棘手的一对双边关系,又是最需要提出新思路、新谏言的一对双边关系。那么,对日关系新思维之"新",究竟"新"在哪些地方?笔者冒昧地归纳出以下10点,以期抛砖引玉,引发更多的高见。

第一、适应国际形势新变化,认清中日战略利益的新交汇点。

不少学者认为,当今中日关系之所以出现"'热','冷';民间'火',官方'温';捷报频传,而又风波迭起"的复杂局面,一个最重要的深层次原因是"冷战时期促使中日两国彼此靠拢、携手应付来自北方威胁的战略基础已不复存在",[3]换句话说,中日之间出现了"促使两国彼此靠拢"、携手对付共同威胁的战略基础的"缺位".这种分析应该说是有道理的,不仅在一定程度上可用以解释冷战后中日关系的变化,也在一定程度上可用以解释冷战后中美关系的变化。

然而,随着冷战后国际形势的,特别是"9·11事件"、抗非典斗争以来,非传统安全地位明显上升,可以认为中日之间、也包括中美之间一度出现的"携手对付共同威胁的战略基础的'缺位"'正在被注入新的内容,新的"填充物".这个新的内容和"填充物"就是对付恐怖主义等一系列非传统威胁的需要。事实已经并将进一步证明:非传统威胁的破坏性和复杂性大大超过传统威胁;在全球化的背景下,非传统威胁比传统威胁更带有全球性、传染性和扩张性;非传统威胁与传统威胁很可能相互交织、转化。有鉴于此,非传统威胁的严重性至少大大超过冷战时代"来自北方威胁"的严重性,对于中日两国来说,政治家终将会认识到"携手对付非传统威胁的战略基础"的作用必将超过、至少不低于过去"携手应付来自北方威胁的战略基础"的作用;中日间"携手对付共同威胁的战略基础"与冷战时代相比即使说不是更强至少也不会比冷战时代更弱。这种情况要求我们从对付恐怖主义等一系列非传统威胁的国际统一战线的高度,进一步肯定并提升发展对日关系在整个对外政策中的重要地位,依据反恐与抗非典所体现的非传统威胁严重性日趋上升的新形势,努力扩展中日两国在非传统安全领域的合作空间。

非传统安全问题包括人为属性的非传统安全问题(如恐怖主义、危机)与属性的非传统安全问题(如非典、环境恶化)。所谓"自然属性的非传统威胁"在很大程度上依然是"人为因素"所致,是来源于人与自然的关系的安全问题,是自然对人类加害于自然的种种行为的惩罚和报复。当今世界的一个重要病态就是,人类往往把自然撇在一边,一味热衷于人类内部的争斗,不惜为此践踏自然,最后遭到自然的严惩。

非典的流行再次警告人类,为了克服人类所面临的极其紧迫的环境污染、生态灾难等问题,唯一的出路就是将冷战时代被忽视的、冷战后的今天仍未引起足够重视的、来源于人与自然的关系的安全问题提到最重要日程上来,向技术进军,向更加健康发展的人类新文明模式进军,开发出能使人类摆脱环境危机、生态危机、资源危机的科技手段与文明模式。这是整个世界所有国家面临的共同问题,是需要全人类携起手来通过共同奋斗解决的问题。而如果大国之间继续相互带有敌意或故意"制造敌人",再把环境、资源问题这些人类的真正"大敌"撂在一边不管,就难免滑向将整个人类引向无穷灾难、以致永远得不到子孙后代饶恕的错误和罪恶的深渊。

显然,对付比传统威胁更具破坏性、扩散性、危险性的非传统威胁,不仅是中日关系的"战略基础",也是中国发展同美、欧、俄、印以及同世界各国关系的"战略基础".在冷战结束不久的那几年国际社会一度盛行的推动"大国关系良性互动"和"确立中美日俄四极关系"的主张,以及在上世纪50-60年代日本政治家石桥湛山与周恩来总理两次讨论过的"中日美苏和平同盟"的梦想,[4]都可能成为今后推动中美欧日俄印等大国在对付非传统威胁的战略基础之上发展良好合作关系的宝贵思想财富。

从中美日对《京都议定书》所作出的不同反应看,从地区性非传统安全问题在所有非传统安全问题(如恐怖主义、经济安全、金融安全、生态环境安全、信息安全、资源安全、武器扩散、疾病蔓延、跨国犯罪、走私贩毒、非法移民、海盗猖獗、油轮泄漏等)中占有很大比重的事实看,在文化(东方文化)和地缘方面十分接近的中日之间显然比中美之间有更多共识、共同语言和共同利益。不管政治家今天的认识水平如何,共同对付非传统威胁的战略需要必将成为连接21世纪中日关系的强韧纽带。

至于在传统安全方面,在中日双方不能达到互信的状况下,就会特别关注对方的力量发展和如何使用这种力量的意图,一方面中国会对日本走向"军事大国"的动向感到必须提高警惕,另一方面日本也会对中国这个邻近大国的实力增长表现敏感,担心这种发展会打破原来国际关系的平衡,对自己形成威胁。针对这个问题,我们应该主动意识到自己的发展和崛起对周边邻国、特别是在不同方面"小于我国"的那些周边邻国的影响。邻国因为我们的发展和崛起而产生戒备心理,担心一个"块头"比自己大得多的国家富强起来会欺负他们,报复他们,从一定意义上说是难免的,是对中国的了解和理解还不够的表现,对此我们应该做好"增信释疑"、"化解疑虑"的工作。对一些别有用心的势力制造所谓"中国威胁论",极尽煽风点火挑拨离间之能事,我们则必须提高警惕。总之,对一般人因中国崛起而心生疑虑与少数人故意制造"中国威胁论"必须加以区别。

在日本方面,近年来的一些动向不能不引起中国以及亚洲其他国家的关注,比如战前思想的部分"回潮";主张以武力维护国家利益的政治力量日益抬头;《有事法制》在日本国会以压倒多数通过,《和平宪法》有趋于"空洞化"的危险等等,我们十分理解并坚定支持日本国内和平主义力量针对日本"军事大国化"所产生的担忧和所进行的斗争。但是,不宜将日本欲做"军事大国"、"普通国家"(即主张日本拥有"普通国家"该有的一切,包括军队)与"复活军国主义"等同起来,更不宜作出"日本正在成为新的侵略战争的策源地"的判断。总之,中日两国应该以对等、正常、实事求是的心态来看待对方的发展,不要陷入"你说我是威胁,我说你是威胁"的相互指责当中,应该相信十六大关于"争取较长时期的和平国际环境和良好周边环境是可以实现的"的基本判断是完全正确的,相信日本人民是会作出继续走二战结束以来的和平发展道路的选择的,依据这两个基本判断,在传统安全领域也可能而且应该不断拓展中日两国的合作空间,特别是在确立地区性多边安全机制和建立地区性相互安全信任方面,中日两国亟须加强合作和对话。

无论是对付传统威胁还是对付非传统威胁,都是为了追求和平与发展这个时代主题。在1998年签署的中日《共同声明》中,我国已经同日本达成了建立"致力于和平与发展的友好合作的伙伴关系"的共识,今后需要真正将这种伙伴关系落到实处。

在和平与发展问题上,中日两国必须形成的共识是,在"和则两利"和"斗则俱伤"这两者之间,只能选择前者而不是后者。"和"不仅是指中日之间不要再打仗,不要搞军备竞赛,而且也包括中日都不要卷入第三国针对对方国家的"斗",同时也要为实现事关两国切身利益的本地区之"和"(即确立地区安全机制)而共同努力,加强磋商;"利"不仅是指"和"可为中日各自的国家发展创造稳定的周边环境,而且也包括"和气生财",即在"和"的环境和气氛之中推进两国平等互利的合作。至于"斗则俱伤"似乎无须多说,因为战争的特点不仅与一百多年前大不相同,而且与六七十年前也大不相同,中日两国"一衣带水"不仅意味着合作起来很方便而且也意味着加害于对方也很方便,特别是现代战争技术已经使加害于对方的国家不可能不受到立即的报复,如果我们两大邻国再爆发战争,那必定是"双输",而且肯定是"输"得非常之惨。或许可以说,"中日不再战"是中日两国战略利益的"最大交汇点".

第二、根据"9·11事件"后中美关系发展的现状与趋势,正确把握中日关系在中美日三边关系框架中的定位。

"9·11事件"后,中美在反恐方面有了更多的共同利益和共同语言,两国的合作日益密切。恐怖主义正在对美国构成最严重的威胁,这促使美国看清了谁是真正的敌人,不能不在相当长的时期内集中力量对付真正的威胁。这种背景有利于中美关系在今后相当长时期内保持为一种建设性的合作关系,至少不会形成对抗关系,而在中美不对抗的前提下,以日本对美追随为特征的日美关系也就不成为中国的对立面;中日关系与日美关系这两者之间不形成对立的或"反比例"(日美关系越紧中日关系越坏)的关系;日本同美国结盟并不妨碍中日之间也可以存在共同的战略利益。有鉴于此,我们既没有必要把中美关系估计得过于悲观而设想"乞灵于"中日关系;也没有必要把中日关系估计得过于悲观而设想"乞灵于"中美关系。中美关系并不像有些人想象的那样险恶,也不要总是担心"美帝亡我之心不死",这既不符合现实也不符合我们的对美政策。无论是中美关系还是中日关系,都是"双方互动"的过程。今后我们完全可能促成发展中美关系与发展中日关系"并行不悖"的局面。

冷战结束以来,日美同盟尽管趋强,但它终究是两个国家之间的关系,需要依靠一种旨在对付共同敌人的"连结力"来维系,如果中国坚持不同美国对抗;并努力改善中美、中日关系,就有助于减弱日美同盟的"连结力";反之,如果中国同美国对抗,恰恰是对日美同盟的一种"帮助",有利于日美加强它们之间共同对敌的"连结力".伊拉克战争前后,日本加快了"英国北"的进程,日美同盟关系更加牢固。[5]在这种情况下,中国发展对日关系或许可以稍许减弱将日本进一步"推向"美国的力量,中国发展对美关系或许可以稍许减弱美国对中日接近的制约作用,但中国不可能借助发展对日关系来牵制甚至"离间"日美关系(尽管日美之间也会存在矛盾、对立和摩擦),这是因为中日、中美关系的脆弱性与日美同盟的牢固性这两者之间的反差太大,这也是因为日美两国的实力相差过于悬殊,日本在对华关系上不能不看美国的眼色行事。这些情况在可预见的将来不会有明显的改变。