中美两国在对方主要媒体中的写照——对《人民日报》和《纽约时报》1998年报道的对比分析(下)

三、差异产生的深层原因

在分析不同的新闻写作方式之前,我们必须对新闻加以定义。主流美国新闻学教材对新闻大体是这样定义的,新闻"是对真实事件的记录"、"对社会的真实及完整记录"等等。

L.John Martin and Anju Grover Chaudhary,Comparative Mass Media Systems(NewYork:Longman Inc.,1983),p.7.在,较权威的定义是由陆定一于1943年做出的,即"新闻是对最近发生的真实事件的报道。"新华社北京分社主编:《中外新闻知识概览》,北京*新华出版社,1987年版,第1页。上述定义均强调对真实事件的报道,但它们并未涉及到新闻的其他重要特征。首先,不是所有的事件都是新闻。只有经过记者编辑选择并"包装"过的事件才是新闻。其次,既然有选择,就必定涉及记者编辑的个人倾向问题。换言之,新闻天然就不是"客观的".相反,"主观性"才是新闻的特点。

在上述两个特点的基础上,笔者将从三个方面分析记者编辑是如何"选择"新闻的,从而解释中美新闻差异的深层原因。

(一)和因素

一个国家的体制决定了其媒体运作的环境,各国的主要媒体必然支持各自的政治和理念。中国的媒体是中国共产党政治和行政体系的一部分,其主要目标是让中国人民了解党和国家的政策与目标,了解自身的利益所在,大众、动员人民,捍卫国家利益,因而政治性是中国媒体的一大重要特点。而美国则是媒体"高于"政治并向大众提供"中立的"信息。我们当然不能笼统地说这一神话是虚伪的。因为就表层的党派政治利益而言,美国媒体大体上(但并非总是和绝对)是中立的,媒体通常会报道民主党和共和党各自的态度,并发挥着"看门狗"(watch dog )的作用,监督政府的行为。但是,就美国的根本政治利益而言,美国的媒体从来就不是高于政治,而恰恰相反,媒体是为政治服务的。美国学者利昂*西格尔(Leon Sigal)在20世纪70年代对《华盛顿邮报》和《纽约时报》这两份美国主流媒体的新闻来源和内容所作之分析很能说明问题。他的结论是,美国各级政府官员占新闻来源的50.6%,非政府来源的新闻仅占新闻总量的1/6.基于记者自身分析的新闻不到总量的1%,而90%以上的新闻则是照搬新闻主人公的观点。而近年来许多学者的分析表明,上述模式没有发生显著变化。W.Lance Bennett,News:The Politics of Illusion(New York:LongmanPublishers USA,1996)pp.107-108.

中美媒体的一个重要区别在于经济因素对媒体的作用。美国媒体本身就是一种经济产业,新闻和观点作为一种商品互相竞争。只有"包装精美"、"内容刺激"的新闻才会受到读者(消费者)的青睐。同时,媒体的所有权越来越集中到几家大公司手中1987年,29家公司控制了美国大部分大众媒体。俞燕敏、鄢利群:《无冕之王与金钱:美国媒体与美国社会》,北京*中国社会出版社,2000年版,第80页……另外,许多媒体公司完全按盈利公司运作,与工商界的关系十分密切。媒体还深受广告商的影响据调查,美国报纸75%的收入来自广告,一般杂志的广告收入占50%,广播电台及电视台几乎占100%.俞燕敏、鄢利群:前引书……因此,记者在报道时不得不考虑到上述经济因素。相比之下,中国媒体受到经济因素的影响较小。虽然中国媒体也在走向市场,媒体之间的竞争也日趋激烈,但从总体上看,中国媒体仍然在各级宣传部门的主持和影响下,还不能视其为纯粹的经济产业。

(二)文化和因素

美国有很强烈的反共政治文化传统。虽然美国自诩为一个多元化的社会,各种思想五花八门,但占主导地位的意识形态却是排斥共产主义的。深受反共意识形态影响的一些美国记者对中国抱有深厚的成见,使他们无法对中国进行全面的报道。其次,美国记者还深受欧洲启蒙主义思想家约翰*洛克的社会契约论思想的影响。怀疑政府、强调知情权和新闻的信息功能是美国媒体的传统。第三,美国独特的地理和历史特点也塑造了一些美国人特有的价值观。个人主义就是美国人的标志性特点之一,其特点是强调自立、自决、隐私权和对他人的尊重。个人主义的传统使美国公众把所谓的"持不同政见者"视为己类——他们被认为是与"高压政权"作斗争而付出了巨大代价的人。这也就解释了为什么美国记者如此热衷于报道"持不同政见者"的状况。第四,宗教思想对美国人的影响也十分巨大一份由盖洛普公司于2000年8月所做的调查显示,88%的受访美国人认为宗教在其生活中的作用十分重要或非常重要,63%的受访美国人认为宗教可以解决当今世界的全部或大部分问题。"Religion ,"Sept.30,2000.http://www.gallup.com/poll/indicators/indreligion.asp.。在美国建国之前,著名的政治家、思想家约翰*温斯罗普就提出了"山巅之城"这一思想,要把新大陆建成一个可供世界其他国家学习的榜样。"天定命运"也是这种思想的一种延伸。美国人是上帝的选民,他们有义务向世界其他地区撒播"文明"的火种。当今的美国记者依然抱有这种引导世界的使命感,他们自觉不自觉地向全世界宣扬美国自由、平等的梦想,这也就是为什么美国记者和编辑们常常在政治体制、人权、宗教自由等方面向中国"提出建议"的原因。

中国记者与美国记者一样,也受到本国历史文化的深刻影响。中国记者具有中国知识分子忧国忧民的传统。孔子早就提出,"士志于道".也就是说,知识分子应该以宣传真理为己任。个人与民族的命运融为一体是中国知识分子最崇高的目标。而这种价值观可以用"群体主义"来概括。有学者认为,中国的群体主义观念非常发达,以致有时分不清个人目标和群体目标的区别。Hu Wenzhong and Cornelius L.Grove,Encountering the Chinese:A Guidefor Americans (Yarmouth,Maine :Intercultural Press ,Inc.,1991),p.6.中国记者有强烈的使命感,他们把教育公众作为自己义不容辞的责任。因此,《人民日报》许多文章都包含鲜明的道德或政治意义。中国人的另一个重要价值观是和谐与合作。

《人民日报》大量的正面报道,可以说是这种观念的体现。

(三)新闻价值

所谓新闻价值,就是记者选择报道对象的标准。在美国,新闻价值可以概括为时效性、地域性、显要性、影响性、冲突性和离奇性这六条。符合上述特点的事件才有新闻价值。中国记者大体上也遵循这几条标准。如中美记者均十分重视报道领导人物的一言一行,这就体现了显要性。但中国记者在进行报道时还需考虑其他因素。如在时效性方面,美国记者通常是一有重大事件就立即进行报道,有时甚至会由于资料有限而犯错误。

《人民日报》和《纽约时报》是两份性质完全不同的报纸,他们的编辑方针有很大差别。

《人民日报》作为中共中央机关报,从不掩饰自己的政治倾向,它的编辑方针是"在中共中央领导,马克思列宁主义、毛泽东思想的指引下,宣传中国共产党的政治主张,布达中国政府的国内外政策,报道中国人民从事社会主义革命和社会主义建设的业绩与经验,抨击各种损害国家和人民利益的思想与行为,同时对当代国际事件进行报道与评论。"童兵主编:《中西新闻比较论纲》,北京*新华出版社,1998年版,第72-73页。在这一编辑方针的影响下,《人民日报》对美国的报道采取了一种比较客观的态度,即便是报道两国间存在的矛盾时也采取了一种克制的批评口吻。

《纽约时报》作为美国一份重要的"独立"报纸,其编辑方针必然标榜为超阶级、超政党。将《纽约时报》成为一份高质量报纸的发行人阿道夫*奥茨在1896年接办时报的宣言中指出,时报的新闻报道"应无畏无惧,不偏不倚,并无分党派、地域或任何特殊利益。

"李子坚:《纽约时报的风格》,长春*长春出版社,1999年版,第86页。正是受到这种"客观性"的驱使,记者在很多情况下有意与政府保持一定的距离。因此,虽然中美两国的政治家都意识到媒体报道对两国关系的重要性,并呼吁两国的媒体在增进两国人民相互了解上多下功夫如江泽民主席在1998年会见美国时代华纳公司董事长时指出,新闻媒体在人们了解世界、相互沟通等方面发挥着重要作用。中国和美国远隔重洋,两国人民间的相互了解很多要通过新闻媒体。他还希望中美两国媒体在促进两国人民相互了解和沟通中起桥梁作用。1996年,美国前总统布什在一次研讨会上也表示,美国媒体对中国的攻击性报道过多。1998年,美国前总统克林顿访华时也希望美国媒体能够"以平衡和全面的眼光展示一幅中国的图景".,但是他们对本国媒体的影响力却不同。从美国方面讲,正如《纽约时报》上海记者站站长塞思*费森所说,"媒体的主要作用是大众传播工具,报道人们感兴趣的新闻,而不是有计划有步骤地纠正美中关系中的不平衡和误解。"他还说,"当人们谈论媒体在中美关系中的作用时——如果媒体报道略有改善,更负一点儿责任,或更克制一点儿,那么情况会怎样好转——我在这里告诉你们,媒体不会发生变化。"《美报批评传媒对华报道不负责任》,《消息》2000年3月3日。

四、结论

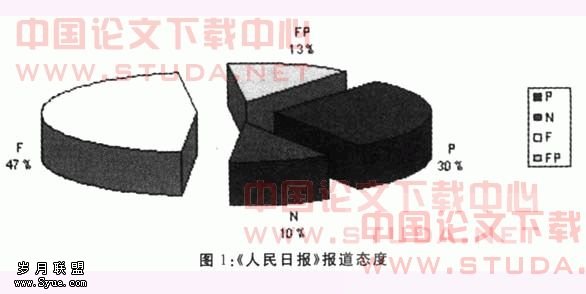

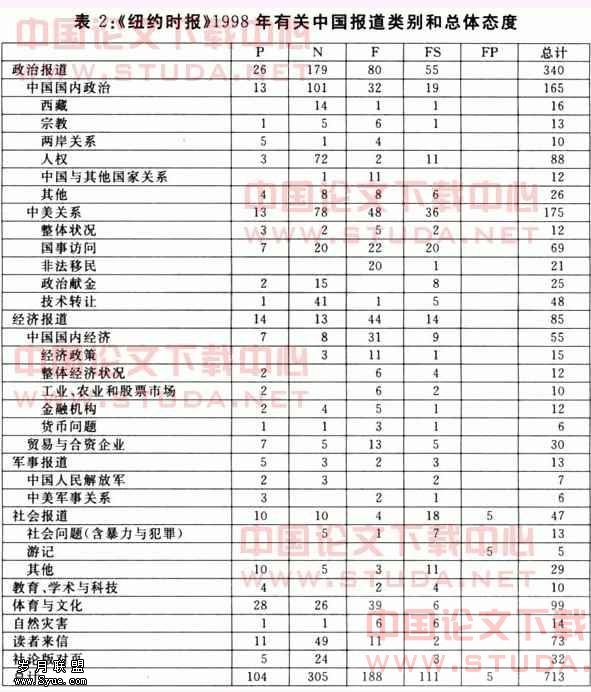

通过对1998年《人民日报》和《纽约时报》的分析,可以看出这两份报纸在报道对方国家时的一些主要特点,即《人民日报》站在政府的立场上对美国以正面报道或纪实报道为主,而《纽约时报》的记者则受到西方新闻价值观的影响,更多地关注两国关系中的摩擦和中国的阴暗面,而且常常以此攻击中国的政治体制。这些特点在相当长的一段时期内是适用的。

那么,《人民日报》和《纽约时报》针对其他国家进行的国际报道是否也符合上述特点呢?笔者对两报在1998年对日本的报道也进行了粗略分析。日本在中美两国各自外交关系中的地位是不言而喻的,因此两份报纸对日本报道都比较重视。首先从报道数量上看,《人民日报》关于日本的报道有584篇,虽然这一数字低于该报对美国的报道量,但日本仍是《人民日报》在国际报道关注对象中仅次于美国的国家。而《纽约时报》则有1074篇日本报道,远远高出对中国的报道。出现这一现象的主要原因是1998年正值第二次世界大战结束50周年、冬奥会在日本长野召开,以及日本出现经济动荡等,重大事件比较集中。需要指出的是,在统计《纽约时报》1996-1997年的数据后,我们发现,该报对中国和日本报道的比例是比较接近的(大约在700篇左右)。

其次,从报道内容上看,《人民日报》也有大量对中国领导人接见日本客人进行的"套话"性质的报道。另外,在借鉴他国先进经验发展自身经济这一内在需要的驱动下,《人民日报》对日本的经济、教育、科学技术、经营管理等方面也做了大量客观报道。与此同时,该报还用大量篇幅烘托中日两国的友好关系,比如宣传日本专家为中国作出的贡献、中日各种民间交流活动、日本政府和友好人士向中国受灾地区捐款等。但是,《人民日报》对中日之间的摩擦也比较关注,这主要体现在与日本侵华历史相关话题的报道。因此,正如该报对美国的态度一样,日本在《人民日报》上的形象也是一分为二的:一方面日本经济科技实力强大,与中国交流密切,日本人民对华友好;另一方面日本又不时否认侵华历史、伤害中国人民感情、伺机发展军事实力。这种二分法的报道同样反映了中国政府的对日政策总方针。

《纽约时报》对日本的报道大多集中于经济方面,而且秉承"坏消息才是好消息"这一新闻价值取向,记者采写的报道很多是负面内容,如美日贸易争端、日本银行危机、日本经济衰退等。有的报道还采用一种居高临下的口吻,如一篇报道的标题为《日本告诉美国说日本的银行遇到了大麻烦》The New York Times,Oct.5,1998.。这种对负面新闻的关注同样也在美国的国内报道中得以体现——美国媒体对国内事务的报道也是以"坏事"居多。

但正如前文分析的那样,这种负面报道是以不攻击美国现有体制为前提的。在这一前提下,批评性文章越多,就越能体现美国的"民主"和"自由".可是那些真正对美国体制提出深刻批评的人士(如美国著名批评家乔姆斯基)却很少有接受本国媒体采访的机会。在分析《纽约时报》的对日报道时,我们也发现,记者只是评论日本经济中存在的弊端,并不会涉及到对日本政治体制的批判,毕竟日本的民主制度是在美国一手扶植下建立起来的。相比之下,《纽约时报》对中国的许多负面报道虽然是在揭露中国国内存在的一些丑恶现象,但字里行间表达的则是记者和编辑对中国当前政治体制的抨击。因而表面看来都是负面报道,实际传递出来的信息却有所不同。

那么,中美两国媒体是否在"妖魔化"对方?自李希光教授等于1996年出版《妖魔化中国的背后》一书以来,这个话题就成为大洋两岸各界人士争论的焦点。从初期阶段一些中国人对美国媒体的批评发展到美国政客指责中国媒体同样在"妖魔化美国".如2000年美国前国防部长科恩访华时在中国国防大学演讲中指出,中国国家控制的媒体"危险地"歪曲美国的国际政策目标,从而引起误解,诱发严重的错误判断。"中国常常以不但无益而且不正确的方式来报道美国,把美国描述为一个霸权、一个称霸世界、遏制和主宰中国的国家,这是根本不正确的。"布什总统2002年初在清华大学的演讲中也说,中国人对美国的认识有一些错误印象,其中的一个原因是"中国的一些教科书"使用了一些"过去时代遗留产物"的语言,因此是"误导性的、有害的".但是不是所有的负面报道都构成"妖魔化"呢?答案显然是否定的,因为中美两国的确都存在一些问题。正如李希光本人指出的那样,"妖魔化"这个词现在被滥用于任何负面、贬义的报道。他认为外国媒体对中国"建设性"的批评(比如说中国有妓女、吸毒、艾滋病、腐败问题等)不构成妖魔化,而只有涉及民族利益和国家安全之类对中国的"破坏性"批评("那些读过之后,让人在政治上、道德上、种族上和文化上产生厌恶和仇恨中华民族作为国家和民族存在的新闻报道和言论,比如,‘中国威胁论’的宣传、支持西藏、独立的言论、把中国人形容成屠杀少数民族的法西斯的报道等")才构成妖魔化。《中美在相互妖魔化吗?》李希光在2000年12月12日清华大学“美国媒体与中美关系”研讨会上的发言,http://www.media.tsinghua.edu.cn/new_new/reader.asp ?Id=36.

就负面报道而言,《人民日报》大多是就事论事地批评美国政府的一些做法(正如欧洲一些媒体批评美国"单边主义"盛行一样),而《纽约时报》和其他媒体的美国记者(尤其是驻华记者)大多也并非存心想"妖魔化"中国。他们对中国的风土人情也作了多角度的报道,只是这类报道的数量较少而已。造成美国记者对中国进行大量负面报道的原因是多方面的,其中最重要的一点是,美国记者是在为美国人介绍中国,他们选择新闻的方法是与美国价值观和思维方式相吻合的。

在深刻了解两国的背景、认识到两国记者所受到的种种局限后,我们就会发现,归根结底,记者是为其根本国家利益服务的。只要中美两国在一些问题上还存在着利益冲突,两国媒体在报道对方时就不可能做到完全的客观与平衡,而围绕"妖魔化"的争论大概也会一直持续下去。