《申报·自由谈话会》:民初政治与文学批评功能

或许显得不无突兀的是我──对于学术的热情首先在于发现和编辑 " 遗失 " 的被忽视的文本──应当发觉自己为那这些问题所左右。

亨利·路易斯·盖茨《松弛的典律》 1

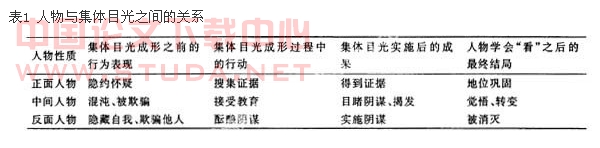

说起《申报.自由谈》,就不得不提到文学史上为 " 典律 "(canon) 所排斥的 " 他者 " 及探索 " 另类现代性 " (alternative modernities) 的问题。 2 《申报》创办于 1872 年 4 月,至 1949 年 5 月──上海 " 解放 " 后数月──停业。《自由谈》是该报文学副刊,创始于 1911 年 8 月,也和《申报》、民国相始终。但从 50 年代之后,现代文学史上偶而提到《申报.自由谈》,多半因为 30 年代初鲁迅 (1881~1936) 在《自由谈》上发表了大量杂文,被认为是犹如掷向国民党白色恐怖的匕首,最能代表后期鲁迅的战斗精神。 1931 年,他在著名的〈上海文艺之一瞥〉的讲演中,嬉笑怒骂地,对上海摊上的 " 才子加流氓 " 即创造社及鸳鸯蝴蝶派等,极挖苦之能事,且追踪他们的根子出在 " 从前 " 的《申报》, 3 意味着他对该报的副刊一向没有好感。然而时隔不久,他开始成为《自由谈》的撰稿人,因为在 1932 年底,《自由谈》的主编换成黎烈文 (1904~1972) 之后,改弦更张,向 " 新文学 " 开放,于是 " 在鲁迅等作家支持下,成为 30 年代杂文的一个主要阵地 " 。 4

文学史一般不提 1932 年之前的《自由谈》,即使提到也含贬意。这也跟 " 典律 " 的排斥所谓 " 鸳鸯蝴蝶派 " 有关,因为《自由谈》的创办者王钝根 (1888~1950) ,以及另外几位主编陈蝶仙 (1879~1940) 、周瘦鹃 (1894~1968) 等属于 " 礼拜六派 " ,一般视作鸳蝶派作家。近年来 " 鸳鸯蝴蝶派 " ( 此处暂不论使用这一概念在学术研究中的局限性 ) 在市场上走红了一阵,文学史也重新作了评估。 5 尽管见摒于主流意识形态,这一派的文学和现代的 " 都市意识 " (urban mentality) 有很大关系,如果单从 " 纯文学 " 的角度来看这些都市文学,似难以深入。如果不将其文学内容放到都市曰常生活与民国的意识形态的境遇中加以观察,就像鱼脱离了水;反过来说,研究民国时期的都市文学、印刷文化与意识形态的关系,如果忽视了那些鸳蝶派文学,亦会失去一大块风水宝地。

所谓旧派的《申报.自由谈》确实以消闲为主导,然而同今天那些包装亮丽取媚白领的消费文学不可同日而语。从 1911 年到 20 年代末,尽管连年混战,政府腐败,共和政体徒具空名,然而宪政的躯壳尚存,其精神尚未完全泯灭,国事尚未沦于非红即白、你死我活的 " 革命 " 漩涡中。《申报》作为私营,仍在印刷资产主义的机制中运作,表现了相对的独立形态。其所 " 享 " 有的新闻自由即使有限,对于后继者而言,也成为可望而难及之物,在现代史上亦弥足珍视。如王钝根、周瘦鹃等,固然遵循报社的商业路线,却身为 " 报人 " ,也有一定立场和道德守则,在使报纸副刊发挥现代都市消闲功能的同时,时时切入社会、政治和文化的课题,同民国初期的政坛风云、欧美摩登新潮或市井风尚息息相关。尤其是他们大多接续了晚清改革派的思想底线,对于实现民主立宪的方面仍怀着梦想,所以在连续不断的危机中,在权奸窃国,祸乱相寻,军阀相争,革命横流之际,《自由谈》中的言论,或直言诛伐,或冷嘲热讽,或明或晦地传达了某种 " 民意 " ,而王、周等人的言行及编辑方针,既同《申报》的政治倾向及其公众舆论的操纵密切联系,却也透射出他们自己的价值认同与性情趣味。 6 然而最值得注意的,或许是在中国境遇中,《自由谈》基于一个独立商报的立场,尝试了某种公民能够自由言说、自由运用理性的 " 公共空间 " ,而与此同时,其中所反映的都市日常欲望与现代性之间的吊诡和抗拒,在今天的全球化风景里,亦不乏考镜的价值。 李欧梵 先生曾在那篇很有影响的〈 " 批评空间 " 的开创〉一文中,对《自由谈》初期的 " 游戏文章 " 的风格及其自由言说之间的关系作过精彩的分析, 7 本文顺着这一思路,集中探讨民国初年《自由谈》中〈自由谈话会〉这一专栏,就其文学批评和政治的关系作粗略的勾画,向大家讨教。

〈自由谈话会〉的 " 中立 " 立场

1911 年 8 月 24 日 《自由谈》创刊,时机的选择似顺着 " 革命 " 的势头,数月之后对于民国的诞生表达了欢忭之情,也为自已的生命涂上了喜色。它一开始便与政治发生密切关系,而精神上接续的是晚清以来的改良立宪的传统。远的不说,值得一提的是在 1909 年初,副刊颇不寻常地突然介入时事──地方选举。其时清廷实行 " 新政 " ,在多般磨蹭之后,终于宣布实行预备立宪。 1 月里,清廷颁布地方自治章程, 3 月上海县进行初选。副刊连续刊出有关选举的作品,如小说〈初选举之丑历史〉、〈选举鉴〉等,揭露和讽刺大小乡绅在选举过程中不法操纵,营私舞弊的种种劣迹。其它如 " 清谈 " 、 " 记事 " 、 " 游戏文 " 、 " 谐着 " 等栏目中所发表的,也都和选举有关,发挥了不同文类的效能。整个事件的意义,如一篇文章点到的 :" 此次初选举,系数千年来第一次创举 " ,这些作品所共同关注的,不光是宣泄了选民的愤慨和不满,更强调了选举中程序和规则的重要。如〈选举运动法〉一文在揭露选举事务所某人利用他的儿子、学生为他制造舆论时说 : " 宣讲员者,宣讲选举之权利及一切投票方法而已。至何人当选何人不当选,应听一般公民自择。 "8 某种意义上这像是一次宪政的普及;而对选举作出这样及时的反应,似乎反映了副刊编者的对于 " 宪政 " 的热情,但作为报纸的文学专页,起到与民意直接沟通、交流的功能。值得注意的是,如 " 清谈 " 栏〈所希望于新议员〉一文中的 " 记者 " ,在向新任议员提出一连串希望时,蕴含了这一身份的特殊意义。

这样延续了约两个月,到 5 月底,编者登了一则告读者,说明当初中止了连载翻译小说《潘杰小史》,因为初选开展之后,发生了各种情况,报刊不得已卷入事态,所刊出的文章,正如 " 〈选举琐谈〉、〈运动新法〉种种问题,箴恶励善,指事举劾,亦当务之急。 "9 如今既已 " 事竣 " ,译文也继续刊登,意味着这一临时插入的特别节目告一段落。

在 " 新政 " 时期,《申报》 " 报屁股 " 版面上的文学空间渐渐扩展,类目也趋于多样活泼,尽管如此,仍和非文学的栏目同占一个版面,因此《自由谈》的命名则意味着文学名正言顺的有了自已的一块地盘。另一层联系是, 1907 年席子佩接办《申报》之后,为报纸作了一些改革,这回他起用其青浦同乡王钝根。钝根原名晦,桐城派古文家王鸿烈的孙子,曾在家乡办过《自治旬刊》,鼓吹推翻满清,倾向民主共和。 10 《自由谈》开张,头条栏目 " 游戏文章 " 因袭了 " 游戏文 " 和 " 谐着 " ,除了常设的小说、戏曲、诗词之外,另辟了一些新栏目,如 " 心直口快 " 、 " 海外奇谈 " 、 " 千金一笑 " 等,含有明显的娱乐取向。

" 自由谈话会 " 这一专栏,从 1912 年 10 月 23 日 开始设置,到 1914 年 9 月 29 日 为止,维持了二年左右。 11 由王钝根直接主持,园地开放,以 " 扶掖国家,诱导社会为宗旨 " 。 12 出现在 400 余期《自由谈》中,每次刊登数则至十数则不等,或片言只语,或专题论述,无不涉及时事,共有二百余位作者为之投稿,作者包括市井中各色人等,有的仅十五岁,也有数字年轻女子。这样参与的广泛性,或许编者的意图乃在《自由谈》中开一扇 " 言论自由 " 的窗口,通过某种 " 来者不拒 " 的方式给读者提供沟通机会,对于眼下即刻发生的事情,上至政局公卿,下至时尚弊端,发表一己的感想或批评,意在反映 " 民意 " 。

作为上海的第一大报,《申报》对于市民的舆论导向起重要作用且具有代表性。在国事历经危亡之际,该报沈浮于政治风浪中,不免游移在新旧之间,体现出复杂的政治取向。由于经营上以广告与销路为主,它在政治上能保持相对的独立自主性。如赵建国提出的,辛亥革命之后,《申报》 " 对革命的态度由非议到同情到同盟再到中立和背弃 " 。 13 的确,《自由谈》的政治取向和《申报》大体上是一致的。民国伊始,它对于革命的热情拥戴,从发表 " 十不可和 " 和 " 北伐十宜 " 两文可以看出。 14 主张北伐和反对南北和议,表明了对清廷或袁世凯毫不妥协的态度。所谓 " 游戏文章 " 大多借旧文体的躯壳,而在子序所作的〈新四书〉写道: " 袁慰公谲而不正,孙中公正而不谲 " ,褒孙抑袁,旗帜分明。 15 袁氏的鄙陋形像,在琐尾的〈拟梅特涅致袁世凯书〉中,所谓 " 倘足下亦不明大势,欲奋兹臂以挡车,则覆巢之下,安有完卵 ? 千刀剸王莽,万冢烁蚩尤,恐受祸之惨,更将百倍于老夫也。 "16 借臭名昭著的梅特涅之口,着实把袁氏奚落了一番。

然而当袁世凯反戈一击葬送了清朝,成为民国的元首和国民希望的载体。孙中山在外蒙独立、大借外款等一系列决策上显示其荏弱,民众在失望之余,更希望出现首先能捍卫民族利益和尊严的强人政权。袁氏在北京就职临时大总统后,形势对他看好。至 1913 年 7 月, " 二次革命 " 爆发,陈其美在上海宣言反袁并率军攻打江南制造局失败之后,〈自由谈话会〉对革命派的态度急转直下,怒詈愤斥形见于色。战祸殃及平民,破坏市场,连日来《自由谈》中各种诗文篇什描绘了市民流离失所,尸骸枕藉,秽气熏天的惨状,而〈自由谈话会〉更直接咒骂那些革命 " 伟人 " ,当然指的是孙中山、黄兴、陈其美等。指责他们轻启战端,事败他们自己则逃往国外,一走了之。仲琴说 : " 今之所谓伟人,吾知之矣。得志则睥睨一切,气焰逼人;一经失志,则主张破坏,无所不为。呜呼,今之所谓伟人,古之所谓民贼也。 "17 对革命派一片咒骂声,其它所谓 " 伟人之所最喜者,金钱与美人。伟人之所最惧者,手枪与炸弹 " 等, 18 不一而足,极个别的甚至称之为 " 叛党 " ,要求 " 执政 诸 君,筹定方略,陈师鞠旅,速灭此辈以谢天下 " 。 19 那就完全在帮政府说话了。

表面上〈自由谈话会〉跟着权势走,屈从袁氏的淫威,但事实上并没有 " 背弃 " 革命的理念。《自由谈》尽管处于报末副刊,纠夹着正经和余兴,既是情绪的晴雨表,又像价值的天平秤,其影响固然不及正版要闻,但在意蕴与功能方面却更为复杂。如果对〈自由谈话会〉的 " 革命 " 态度转变过程再作些考察,可发现无论是支持革命或偏向北京,它既不姓孙也不姓袁,其中始终贯穿、活跃着一种批评的功能。

即使《自由谈》在拥护革命,支持北伐的基调中,已经出现不协之音。对民国抱着极度的希望,结果是强烈的失望。 1912 年双十节的《自由谈》意味深长,庆祝声中却暴露了民国的迅速腐败。在朱士龙〈祭武汉死义诸志士文〉中,更悲叹的是目下撷取革命果实者弹冠相庆,贪天之功,同室操戈的种种令人痛心的症状。王钝根的漫画〈纪念会中之纪念品〉犹如一幅黑色幽默,其中 " 英雄枯骨 " 与 " 民脂民膏 " 相映衬,也是对现实的讥刺。这一期的小说题为〈两面观〉,作者痴萍,通过两人对话,说明应当对民国采取既 " 乐观 " 又 " 悲观 " 的态度,表明即使在庆祝的时候也不忘清醒的观察和评估。

对党政要人包括孙中山的指名道姓的批评,已不时出现。受《自由谈》明枪暗箭最多的是沪军都督陈其美,他惯于寻花问柳,花天酒地,被讥为 " 花都督 " 或 " 风流都督 " 。 1912 年 10 月底,〈自由谈话会〉专栏刚启动,刊登了一则 " 谈话 " ,关于孙中山巡视各地,所在官员接待时铺张浪费, " 奢华靡丽,殆视前清之为贱贵办差者而过之 " 。 20 作者王钝根,后来又写了 " 滑稽小说 " 〈外国便桶〉,讲孙氏的某次巡视,某官员发现他房里没有便桶,就从上海洋行购来 " 极精致之外国便桶一具 " 。小说不光讽刺当官的溜须拍马,也是讽刺孙氏的洋派作风和外交上的软弱,所谓 " 先生二十余年出亡在外,坐外国便桶已成习惯 " 。 21 这里可看到〈自由谈话会〉和其它游戏文章之间的互动,使文学表现与评论相得益彰,王钝根为之树立了一个模板。

当二次革命失败,袁氏取消国会,取缔新闻自由,岩厉铲除异己,一步步走向独裁时,《自由谈》通过讽谕、质询等直接或曲折方式表明其不偏不倚 " 中立 " 的言论更值得注意。在痛斥革命 " 伟人 " 之时,〈自由谈话会〉另一方面鼓吹调和,表明同政府保持距离。剑盦说 : " 吾愿南省 诸 君子,顾全民生,不作鹬蚌之持;吾愿袁黎诸公,保其盛德,莫效急兔之追。 "22 同时指出袁氏镇压国民党漠视法理,如良知说 : " 未经法庭审查,遽以治罪,固未能使其心服,亦安能取信于人民乎 ?"23

九月间,批评言论集矢于张勋身上。袁世凯派他南下和革命军交战,他攻入南京,纵兵烧杀抢掠,所谓 : " 宁城人民残遭大难,奸淫劫掠,实为历古以来所罕有 " ,并揭露他 " 宁城克复旬余,城中并不悬五色国旗,而张勋欲挂龙旗 " 。 24 连日来〈自由谈话会〉追击不舍,其火力决不亚于前一阵大骂革命党江南制造局之役,而且批评矛头必然指向袁政府,豁盦在指责 " 项城弃宁民 " 时,呼吁 " 除暴安良,急于星火,人心将去,无托空文也。 "25 隐晦的讽谕见诸王钝根的游戏文章〈东邻悍妇传〉,影射袁氏俯从日本,仿佛预言日后他的卖国行径。 26 另在〈皇帝之魔鬼〉一文里,说袁氏不会受专制魔鬼的诱惑,企图恢复帝制。所谓 " 袁氏非至愚,必不为皇帝 " 的话,是给他戴高帽子,但也亮起他要当皇帝的危险信号。 27 〈自由谈话会〉的质疑意在伸张民国法制与自由的真缔,如无邪子重伸 " 共和 " 的基本价值 :

共和者,反乎专制之谓。在在遵从民意,以一国之民为主体者也。 28

陈民血说 : " 思想自由,言论自由,出版自由,三者人群进化之根本。 "29 同样〈自由谈话会〉中不断出现讨论议会、宪政的言论,热望民国实践民主宪政走上正途,尤其在 4 月正式国会召集至 11 月被袁世凯强令解散期间,这些言论针对其专制独裁的倾向,而施之以压力。 30 一位叫问海的写了十数句话,皆以 " 岂不快哉 " 作结语,表达了有关时局的普遍愿望。第一句就说 : " 正式政府成立在即,聚全国政法名家于一堂,精研民国宪法草案,以俟两院之,岂不快哉! "31 林星甫说 :

国会者,国脉也,民命也。阻我国会之进行,即为我全体国民之雠寇,国家之公敌。 32

〈自由谈话会〉有关英美等不同国体和政党、议会制度以及中国应该依照英国模式的言论,大不了重复了一些晚清以来关于宪政制度的常谈,此刻在岩竣的现实中呼吁 : " 共和的教育者,在使国民理解代议制度为何物 " ,显见其紧迫性。 33

总之,虽然《自由谈》的政治倾向前后有所变化,经历了对 " 革命 " 的爱戴和失望,但这转变并没有根本改变民主和共和的信念。正如孽儿所说 : " 《申报》者,为中立之和平派,浮躁少年观之,恶其不主张破坏,媚上派观之,恶其不袒护政府,然而《申报》自若也。对于循规蹈矩之国民,感情为最深 " 。 34 这里强调 " 中立 " 体现一般 " 国民 " 的 " 感情 " ,正是〈自由谈话会〉的特色。

〈自由谈话会〉的 " 讨论 " 性质

〈自由谈话会〉缘自某种 " 讨论 " 的需要,具有同人性质。 1912 年 8 月出现一篇滑稽小说〈神权谈话会〉,很可能陈蝶仙所作。讲的是某庙中众神悲叹世道突变,善男信女越来越少,于是开个 " 谈话会 "" 讨论讨论 " 。结果是众神决定走出庙门,投入社会,大多以教师为业,各展所长,如孔夫子去教国文经学,如来佛教西洋文学等。 35 这颇似一个中国近代知识分子自觉转型的寓言,而事实上他们的讲坛是报纸,与会者无非是《自由谈》作者。自副刊见世一年有余,已形成一群作者,似乎萌发了一种凝聚起来发挥更大效能的要求。这样的团体意向反映在不久刊登的标题即〈自由谈〉的短篇小说里。小说劈头问道 : " 自由谈何为而作乎 ?" 作者自答 : " 自由谈之命意,无小说价值;自由谈之文字,无小说价值;自由谈之谈话,无小说价值。 " 作者嘉定二我是《自由谈》投稿者之一,强烈否定《自由谈》的 " 小说价值 " ,目的是否定其消遣价值,而强调它的岩肃性。其实在此前就有言及《自由谈》性质的文字,早在 3 月间,涤青的〈自由谈中之自由谈〉一文云 : " 自由谈者,阅报之谈话室也。自由谈者,恶人之照妖镜也。自由谈者,文字之俱乐部也。自由谈者,国人之议事厅也。自由谈者,地方之宣讲所也。自由谈者,言论之监督官也。 "36 现在嘉定二我将这种提升《自由谈》的要求表达得更为迫切,他声明《自由谈》的作者首先是 " 自由思想者 " 。小说最后说 :

自由 ! 自由 ! 天下几多之罪恶假汝以行,天下几多之人民赖汝以生。

谈话 ! 谈话 ! 记者之谈话会,阅者之谈话室。自由谈,谈者自由,不自由者夫毌谈 ! 毌阅 ! 37

10 月 23 日 开始设立〈自由谈话会〉,代替了原先的〈心直口快〉专栏,但性质大不一样。〈自由谈话会〉从一个游戏文类独立出来,标举其非游戏性,作为批评空间得到了扩展。如果说《自由谈》本来以趣味为主,如今同人们觉得有了一个直接干预现实的空间。如觉迷所指出 : " 〈自由谈话会〉栏,各表所见,为时局痛下针砭 " 。 38 但槁木子的 " 爱之切 " 的表述中,〈自由谈话会〉似乎别有怀抱和性格 :

夫谐文小说,资人玩赏者也。纵有班香宋艳,亦不过使读者击碎唾壶,虽其间嬉笑怒骂,于人心世道,未尝无裨,然究属侧击彷敲,不能当头棒喝。惟〈自由谈话会〉则不然,可以庄,可以谐,可以讽,可以劝。可以董狐直笔,可以东方滑稽。口所欲言者笔运之,言不能行者文达之。不以寒蝉贻讥,不以飞蝗畏祸。既可为时局之锻,又可伸言论之权。有以哉,予看《申报》,必先看《自由谈》;看《自由谈》,必先看〈谈话会〉。爱之切而不觉其心之偏。 39

这等于同人之间的自我切磋和鼓励的空间,也有意凸显《自由谈》的 " 自由 " 精神。它的出现并非改变副刊的文学性,相反各类游戏文章与〈自由谈话会〉相得益彰,更能发挥其批评效能。如针对革党的制造局事件和张勋的南京淫掠,各类文学创作连日出现,而〈自由谈话会〉中对张勋或民党的厉声谴责,不啻画龙点睛。像瘦蝶的〈罗织大学章程〉或钝根的打油诗〈劝人莫打落水狗〉, 40 对照〈自由谈话会〉中关于袁氏镇压民党蔑视的责询,其意义就更为明显。

关于 " 自由谈 " 命名, 李欧梵 先生认为,源自于梁启超的《饮冰室自由书》。我觉得〈自由谈话会〉的 " 讨论 " 形式也和《清议报》的原译 The China Discussion 有关。它成为《自由谈》的灵魂,是作者同仁互相坦示心灵的窗口、交流意见的场所。的确,其中活跃着一种 " 记者 " 的集体意识,赋于整个版面以某种精神气象。《自由谈》没有固定的 " 讨论 " 计划,在形式上完全是自由的。有趣的是同人们发表了许多有关《自由谈》和〈自由谈话会〉的文章,零碎发表的,包括各种形式,如了青〈自由禅〉、紫尘〈 谈自由 先生传〉等,各骋想象,试图形容或界定它们的特征或两者之间的关系,其实也是探索 " 自由 " 的真义及自我身份的体现,也常昌夹杂着某种自嘲的反思。

《自由谈》的文风,用他们自己的话来说,是 " 光怪陆离 " 、 " 无奇不有 " 。他们兢相使用种种比喻来形容《自由谈》,单单如井蛙所列举的,自由谈如良师畏友、如炸弹手枪、如娇妻爱子、名山大川、照妖宝鉴、海市蜃楼、情丝万缕、着地水银、如来说法等,琳琅满目也像一个万花筒。有意思的是,有的把《自由谈》譬作 " 古董店 " ,王钝根是 " 古董店经理 " 。 41 的确《自由谈》古色古香,使用的是文言,游戏文章的拿手好戏是 " 戏拟 " 古文体──从孔孟语录、古文名篇到《西厢》、《红楼》等等──无非经典之作。它是旧文体的博物馆,也是新文体的实验场。雅俗杂陈,不光传统的各类体裁应有尽有,包括时下的通俗文体摊簧、五更调等。更有趣的是许多新创的戏拟文体,如电报、章程、广告、戏单、彩券等,确实是光怪陆离,无奇不有。

那末,既然〈自由谈话会〉别创一格,作者们也特别关注它独特的文风。一般来说,谈话会只是个人直陈己见,主要是议论,和《自由谈》相比,在文体表现方面似乎局限得多。当然如前面槁木子所说的,它可以且庄且谐,当然其作者都是游戏文章专家,也难免 " 滑稽 " 成性。我们也应当看到,他们所表述的 " 中立 " 态度,模棱两可,折中调和。这既是一种表述策略,却不无自我吊诡的成分。在 " 光怪陆离 " 之中也包括 " 《自由谈》像倒翻字纸笼种种色色 " 那种并不光辉的自我表述。但是我想强调的是〈自由谈话会〉一种独特的修辞方式,在第一人称的表述中渗入强烈的意志,具体体现为呼吁、劝诱等口吻。这固然合乎谈话会 " 针砭时局 " 的宗旨,更重要的是这些口吻为的是更有效地同民众沟通,或本身就似乎是 " 民意 " 的体现。如王钝根一再批评临时政府在外蒙问题上的失策,而在〈自由谈话会〉中用粗黑体刊出他的 " 快与俄国开战 " 的呼号,就伴随着这一专栏作为 " 民意 " 喉舌的特殊功能。他说 : " 现在吾国同胞听得了俄蒙协约的消息,个个咬牙切齿,磨拳擦掌,想与俄国开战。惟有北京国务院里几个人,主张让步,不敢开战。 " 又说 : " 其实照全国民心看起来,已有不得不开战之势了。 " 在反复理论不得不开战之后,最后疾声呼吁 : " 同胞,同胞,快快预备着,有气力的快快整顿精神,预备投军杀敌。没气力的,快快节省用度,预备捐助军饷。 "42 以这样类似请战的口吻说话,作者似乎成为 " 民心 " 的代言者。

另一种较为精致的,是个人的愿望表达,如蛟门故我说 : " 吾愿众参两院议员勿负人民之托,耽延时日,挥霍金钱。 " " 吾愿全国铁路速通,俾商业发达。 "" 吾愿将全国的嫖客流民,通通逐出中国。 "" 吾愿将各国的债款一一还清。 "43 十数条诗行般的 " 吾愿 " ,颇属于奥斯汀 (J. L. Austin , 1911~ 1960) 所阐发的具表演性的 " 言说行为 " (speech act) ,看似事实的陈述,却含有意愿、参预、期盼的成分。 44 当作者在言及国内外一大堆紧迫的问题时,这种愿望表达的形式能激起读者关注而诱发他们的认同,当然其中也蕴含着代表 " 民心 " 的愿望。

我们不禁会问 : 〈自由谈话会〉在多大程度上代表了 " 民意 "? 它没有民意调查的根据,当时的传媒还没有类似的测验机制。从这一意义上说,〈自由谈话会〉的不简单之处在于它作为一个公共的 " 讨论 " 过程,从开始形成到建立,从进行到结束,都以读者和《自由谈》沟通的方式进行,有较高的透明度。自 1913 月 3 起,在投稿同人的建议下,《自由谈》登刊他们的小照,陆陆续续约一年,共刊出一百余位。这大约在中国现代文新闻史上也是少有的。每张小照一律称 " 投稿者 " ,附有。由他们的名与号倒可以把那些奇奇怪怪的笔名和真人对上号,此外包括年龄、籍贯、现居何处,极偶然的提及职业。举两例 :

便便丐装小影──钱一蟹,江苏青浦人,年三十七,现寓上海白克路永年里四百七十二号。 45

投稿者倚桐女士──沈嘉凤,三十六岁,江苏扬州原籍,浙江会稽人,适嘉定徐了青。 46

凭这些小照,除了像陈蝶先、丁悚少数几位名流,在其它《礼拜六》或《游戏杂志》等处也能见到他们的名字,此外一般很难知道他 ( 她 ) 们是做什么的。不过可以肯定的是,这些投稿人绝大多数属于小知识分子,处于社会基层,散布在城乡各地,以上海周围为多。

〈自由谈话会〉不时刊出投稿者的自白,说明当初如何鼓起勇气向《自由谈》投稿,却石沈大海,在失望之际,突然见到自己的名字和稿件赫然注销,于是喜出望外挤身于作者之林。有一回刊出一段对话,丁悚讽嘲王钝根,说他编辑《自由谈》, " 对于投稿,一概收入,无论好歹,来者不拒,俨然一辆垃圾马车。 "47 这些稿件无疑经过编者之手,不过至少编者试图表明园地公开,投稿自由,机会均等,而《自由谈》的作者群也确实显示了代表读者的广泛基础,具有相当的平民性和草根性。所谓 " 来者不拒 " 或许不无夸张,其实〈自由谈话会〉也有关于投稿 " 规则 " 的讨论,表明编者对来稿的取舍标准,意味着排斥那些不合 " 规则 " 的言论。

一个资产阶级的公共 " 批评空间 "

关于哈贝马斯的 " 文学世界的公共领域 " (the public sphere in the world of letters) 及其与 " 夫妻家庭的私人领域 "(the intimate sphere of the conjugal family) 之关系的理论,较少在场景里加以讨论。哈氏认为,在十七、十八世纪的英国和法国,如咖啡馆、沙龙、剧场、美术展览厅及报纸、杂志等成为资产阶级的 " 公共领域 " ,其间聚集着来自 " 私人领域 "( 指家庭和市场 ) 的个人,所讨论、交换的不光是有关时下的政见,形成某种与权威当局相左的 " 公意 " ,也包括文学,其最重要的传媒是新兴的小说。在哈氏看来,理查德德逊 (Samuel Richardson, 1689~1761) 的小说《帕美拉》 (Pamela, 1740) 作为畅销书,正适应了当时英国处于鼎盛期的 " 公共领域 " 的心理需要,开拓了 " 文学的私人领域 " 。在这部第一人称书信体小说中,作者的内心独白诉诸读者公众,与之沟通的那种启蒙时代的普世人文价值,与 " 公共领域 " 中自由运用 " 理性 " 的精神息息相通。这一与社会相对独立的私人领域成为培育资产阶级主体的温床,从 " 自愿、爱的社群及修养 " 三方面体现其自我观照及相互分享的特征。 48 哈氏进一步伸论,与女主人公帕美拉的书写的空间条件相关,随着资产阶级在上占主导地位,家庭和建筑结构发生变化,当一夫一妻家庭成为基本单元,居住空间亦公私分明:客厅和起居间各司其职。在有身份的资产者家中,最富丽堂皇的是 " 沙龙 " ,它不属于私室,而留作 " 社会 " 的交际场所。哈贝马斯说 : " 公共领域和私人领域之间的界线延伸到家庭。私人化的个人走出各自的内室,而来到公共领域的沙龙,然而这两种空间是完全互补的。 "49

《申报》上的 " 自由谈 " 和 " 自由谈话会 " 与这一情形异曲同工。前者如起卧间,后者如沙龙,在同一屋顶之下,投稿者们在那里自由进出。他们在 " 自由谈话会 " 讨论政局时事和都市文化,直接发挥批评的功能,而 " 自由谈 " 中的 " 游戏文章 " 在内容上与 " 自由谈话会 " 互通声气,但更注重文体和趣味,以陶养性情的方式分享同仁之间价值的认同,培植批评的主体。那种游戏趣味,如伊格尔顿 (Terry Eagleton) 论及十八世纪早期英国《旁观者》 (Spectator) 等杂志所代表的资产阶级公共领域时说,对于贵族阶级嬉笑怒骂的讽刺和道德批评在本质上是理性而保守的, " 主要是一种阶级强化的机能,将典律符码化和对批评实践的调节 " ,藉此英国资产阶级伸展自已的权益。 50

如果将哈氏的含有 " 理想模式 " 的 " 公共领域 " 作为参照, " 自由谈话会 " 作为一种开创性的 " 批评空间 " 显出中国情境的特殊之处。 51 事实上〈自由谈话会〉所代表的不止一个商报的利益,而确实以沪上资产阶级一度增长的实力作后盾,其抨击 " 党派 " 的 " 中立 " 立场,鼓吹以 " " 和 " 议会 " 为支柱的 " 共和立宪 " ,都反映了这一阶级政治上的要求。

振兴实业,提倡国货是〈自由谈话会〉的日常话题,但突出表现了它的主动干预及其强烈程度。像前面提到的王钝根的 " 快与俄国开战 " 那种义和团式的情绪表达,其实传达了民族资产阶级本土工商的要求,蕴含着对民国主权的质问。的确其中所包含其同人的共识是经济利益压倒一切,如热庐《爱国谈》云 : " 民国一线生机,实维大多数商家是赖,商家一遇恐慌,阻塞,百贸停顿,影响所及,不止商家一方面,几惹起全国动摇之势。 "52 在他们的国族想象里,民国应当兑现其共和立宪的许诺,为发展民族经济铺平道路。这种想象事实上极其脆弱,却维系着他们 " 中立 " 的批评立场。某则〈自由谈话会〉把孙袁之间的战事看作 " 两机关之争斗 " ,老百姓既未赞成,亦无能力可以帮打,只能采取 " 中立 " ,把自己所遭受的损失记录在案,将来通过议会找他们索赔。然而袁世凯随即解散国会,这种 " 索赔 " 的想法就显得过于乐观和幼稚。

〈自由谈话会〉常对沪上的商业动向作具体的批评,其作者也不讳言,如海帆说: " 〈自由谈话会〉之谈话,多提倡实业之语,资本家以及商业中,不可草草读过。如能细心研究而改良,未始非振兴实业,扩充商务之指南针,望阅自由谈者注意。 "53 这种干预有时颇为露骨,如逖侪明指 " 河南路某大绸缎店,以十万资本金,设一洋货店于大马路,专办舶来呢绒羽纱绸疋等物。噫,其愚可悯,其计亦左矣。 " 并讥刺 " 舍本逐末,吾国之资本家之知识,何其浅耶。 "54

这种干预意向同当时以上海商团为代表的民族资产阶级的势力增长有密切关系。商团成立于 1911 年 3 月,由几个原先属于市民性质的体操会等联合而成的武装团体。其领袖李平书 (1854~1927) ,担任沪上自治公所总董等要职。在随即发生的辛亥革命期间,商团协助同盟会的陈其美 (1878 ~1916) 攻夺清军兵器库江南制造局,遂使上海宣布 " 光复 " ,为革命立下了汗马功劳。临时政府期间,陈任沪军都督,李任民政总长,可说是商团与革命派的密月时期,而商团也迅速扩展,由 20 个单位组成。当袁氏就任临时大总统、革命派一再失利后而号召 " 二次革命 " ,商会改变态度,公开要求袁氏当局采取果断措施,建立秩序。当陈其美决定回应二次革命而策划攻打江南制造局,寻求李平书帮助,却遭到拒绝。 55

李平书背后支撑的是江浙立宪派首脑张謇 (1853~1926) ,以清廷状元、实业界领袖在江南负一时之望。在辛亥革命期间,张倚向共和,据说李平书和陈其美合作光复上海,和张的幕后操纵不无关系。张又积极为袁世凯出谋献策,促使袁的倒清而登上民国总统的宝座。 56 1912 年在张謇等人的支援下,史量才从席子佩手中买下《申报》。史氏本来就和张等过往甚密,辛亥革命期间常在沪上聚集讨论国事。 57

这其间江浙资产阶级的代表人物如张謇、李平书等依违、斡旋于孙、袁两党之间,企图利用政治势力达到他们发展自身经济力量的目的,但他们的努力──随同其立宪政体的幻想──迅速地破灭,〈自由谈话会〉也成为昙花一现的景观。这与其说明中国资产阶级的软弱,不如说它的幻想被民族 " 革命 " 的大潮所吞噬,其命运亦不得不随之同沈共浮。这一中国情境中 " 公共领域 " 的特殊性,在哈贝马斯的理论中却找不到答案,似乎可以结合安德逊 (Benedict Anderson) 在《想象共同体》 (Imagined Communities) 一书中所论述的印刷资本主义和民族主义的关系加以讨论。 58

小结:〈自由谈话会〉一波三折

一般认为史量才接办《申报》之后,加强了该报的 " 中立 " 色彩,〈自由谈话会〉亦步亦趋。 1914 年,上海商团由于袁世凯一纸通令而解散,谈话会专栏也画上了句号,其昙花一现,看似寄生于资产阶级力量的消长,但与英法 " 公共领域 " 不同的是,它所代表的 " 民意 " 没有议会、法律等 " 公民社会 " 的保证,并非产生于资产阶级政治机制的运作过程,其自主性也受到作者们的思想和道德立场的局限,最终由于资产阶级的软弱而早夭。换言之,〈自由谈话会〉的形成和运作有其自身的思想条件和特征。这批投稿者由普通市民和小知识分子组成,他们成为资产阶级的喉舌,和英法 " 公共领域 " 的相似性,更确切地说乃是自晚清以来的以西方民主政体为模式的 " 想象共同体 " 的叙事的延伸。

在袁氏梦想恢复帝制而肆逞淫威之时,〈自由谈话会〉或明或暗地表达了辛亥革命的民主和自由的价值,它的独特的 " 讨论 " 方式为公民自由运用理性提供了的经验,其 " 中立 " 立场不仅标举 " 议论正当 " 和 " 新闻确凿 " 作为报纸传媒的伦理准则,并坚持 " 民意 " 与政党或政府之间的利益冲突。那些投稿人具有的民间草根性和《申报》的权益者及资产阶级上层并非完全一致,根本上还是代表了广大市民的利益,典型的如王钝根在一则谈话中希望纺织业 " 大资本家 " " 能忍耐数年之折本 " ,降低织品的价格以满足 " 中等以下社会 " 的消费。 59

这些投稿人的观念形态从自由、立宪到商战等,和《清议报》、《新民丛报》上梁启超 (1873~1929) 的普世性论述具有密切的 " 互文性 "(intertextuality) ,毕竟也是梁氏所提出的以本土 " 民族主义 " 来对抗国际 " 民族帝国主义 " 的大波中的浪花。然而不无奇特的是,《自由谈》的文风却一反其 " 新文体 " ,与民初的小说──以徐枕亚《玉梨魂》为代表──交相辉映一种新式的古文,其间文脉交汇的契机仍值得参详。如果说受五四运动催生的白话文为轰轰烈烈的群众运动开启了大门,那末《自由谈》的文体似乎意味着关闭了这扇门,而 " 游戏文章 " 的确保留了某种传统士风的 " 私人性 " ,这一点也是后来五四诸公所疾视如雠的。

1913 年 9 月,在同人们的努力下,《自由杂志》出版,力图扩展〈自由谈话会〉的批评空间,仅刊出两期便被迫停刊。 601914 年 7 月起由王钝根发起成立 " 俭德会 " ,一个旧道德色彩浓厚的松散协会,作为投稿者的归宿,似乎也是一层保护自己的烟幕。不久他离开《申报》,转向创办《游戏杂志》和《礼拜六》去了。但 " 谈话会 " 这一自由讨论的形式二十年代初在包天笑、周瘦鹃等人的杂志上分别有所继续,亦是 " 批评空间 " 的余波荡漾,关乎民初印刷传媒 " 公共领域 " 的兴衰,这有待另文讨论了。

:

1 See Henry Louis Gates, Jr., Loose Canons: Notes on the Culture Wars. New York and Oxford : Oxford University Press, 1992, xii.

2 近年来在北美学界不乏对西方中心主义或 " 现代性 " 的反思和批判,如《公共文化》 (Public Culture) 杂志在 1999 年刊出 " 另类现代性 " (alternative modernities) 专号,集中讨论了西方现代性之外各国 ( 主要是第三世界 ) " 本土现代性 " 的问题。其中谈中国问题的收入李欧梵〈上海摩登:回顾中国三十年代的都市文化〉一文。在中国文学研究方面,探讨 " 五四 " 之外现代性的有王德威对晚清小说的研究 (David Der-wei Wang, Fin-de-Si è cle Splendor: Repressed Modernities of Late Qing Fiction, 1848-1911); 另有 Denise Gimpel 对民国初期《小说月报》的研究 (Lost Voices of Modernity: A Chinese Popular Fiction Magazine in Context. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2001) 。一些国际性学术会议也作了另类现代性的专题讨论,就笔者所参与的包括 2001 年在美国哥仑比亚大学召开的 " 反思鸳鸯蝴蝶派小说 " 研讨会和 2002 年在俄勒冈州立大学的 " 反思五四运动 " 研讨会等。

3 所谓 " 上海过去的文艺,开始的是《申报》 " ,文中提到的是 " 三十年 " 或 " 六十年 " 前的事,那时《申报》还没有《自由谈》,但既指《申报》文艺,则非其文学副刊莫属。见〈上海文艺之一瞥〉,《鲁迅全集》第 4 卷,北京 : 人民文学出版社, 1973 ,页 276 。

4 朱栋霖、丁帆、朱晓进主编《中国现代文学史, 1917-1997 》,北京:高等教育出版社, 1999 年,页 243 。另参宋军《申报的兴衰》,上海社会院出版社, 1996 年,页 162-171 。

5 近年学界对于 " 鸳鸯蝴蝶派 " 的研究,最富收获的当推范伯群主编的《中国近现代通俗文学史》,南京:江苏教育出版社, 2000 年。

6 近时冯并在《中国文艺副刊史》中,对 " 五四 " 前的《申报.自由谈》作了专节介绍,论述了王钝根、陈蝶仙等人的不同编辑风格,并指出 " 他们是一批具有现代修养与意识的副刊编辑者 " 。他认为《自由谈》 " 基调平和,绝不触动时局,更谈不到针砭时弊 " ,与本文的意见不同。见《中国文艺副刊史》,北京:华文出版社, 2001 年,页 154 - 159 。

7 李欧梵〈 " 批评空间 " 的开创──从《申报.自由谈》谈起〉,见汪晖、余国良《上海:城市、社会与文化》,香港中文大学出版社, 1998 年,页 151-170 。

8 〈选举运动法〉,《申报》, 1909 年 3 月 13 日 , 2 张 4 版。

9 〈敬告阅《潘杰小史》者〉,《申报》, 1909 年 5 月 25 日 , 2 张 4 版。

10 参栾梅健〈《礼拜六》派大本营的重要营造者──王钝根评传〉,范伯群主编《中国近现代通俗作家评传丛书》 ( 之五 ) ,南京出版社, 1994 年,页 212 。

11 从 1914 月 9 起, " 自由谈话会 " 的栏目名改成 " 谈话会 " ,之后又出现 " 自由谈之自由谈 " ,不久也完全消失。这里指最初出现 " 自由谈之自由谈 " 作为 " 自由谈话会 " 栏目的告终。

12 《申报.自由谈话会》, 1913 年 3 月 16 日 ,第 10 版。关于〈自由谈话会〉的宗旨,其作者同人发表过许多文章,这里出自张刚作为读者的评语。

13 朱英编《辛亥革命与近代中国社会变迁》,武昌:华中师范大学出版社 , 2001 年,页 320-351 。另见马光仁主编《中国新闻史》,上海:复旦大学出版社, 1996 年,页 417-422 。

14 《申报》, 1911 年 12 月 26 日 ,第 8 版; 1912 年 1 月 30 日 ,第 8 版。

15 《申报》, 1912 年 2 月 29 日 ,第 8 版。

16 《申报》, 1912 年 1 月 30 日 ,第 8 版。

17 《申报.自由谈话会》, 1913 年 5 月 14 日 ,第 10 版。

18 《申报.自由谈话会》, 1913 年 7 月 4 日 ,第 10 版。

19 《申报.自由谈话会》, 1913 年 8 月 5 日 ,第 10 版。

20 《申报.自由谈话会》, 1912 年 10 月 27 日 ,第 10 版。

21 钝根〈外国便桶〉,《申报.自由谈》, 1913 年 1 月 3 日 ,第 10 版。

22 《申报.自由谈话会》, 1913 年 9 月 7 日 ,第 10 版。

23 《申报.自由谈话会》, 1913 年 11 月 19 日 ,第 13 版。

24 《申报.自由谈话会》, 1913 年 9 月 19 日 ,第 3 版。

25 《申报.自由谈话会》, 1913 年 9 月 23 日 ,第 13 版。

26 《申报.自由谈话会》, 1913 年 10 月 6 日 ,第 13 版。

27 《申报.自由谈话会》, 1913 年 9 月 1 日 ,第 10 版。

28 《申报.自由谈话会》, 1914 年 1 月 18 日 ,第 13 版。

29 《申报.自由谈话会》, 1913 年 11 月 27 日 ,第 13 版。

30 关于民国初期国会之情况,参张玉法〈民国初年的国会, 1912-1913 〉,台北:中央研究院近代史研究所集刊,第 13 期, 1984 年 6 月,页 83-196 。

31 《申报.自由谈话会》, 1913 年 2 月 23 日 ,第 10 版。

32 《申报.自由谈话会》, 1913 年 4 月 14 日 ,第 10 版。

33 《申报.自由谈话会》, 1913 年 6 月 13 日 ,第 10 版。

34 《申报.自由谈话会》, 1913 年 5 月 25 日 ,第 13 版。

35 蝶〈神权谈话会〉,《申报.自由谈》, 1912 年 8 月 10 日 ,第 9 版。

36 《申报.心直口快》, 1912 年 3 月 1 日 ,第 8 版。

37 嘉定二我〈自由谈〉,《申报.自由谈》, 1912 年 9 月 28 日 ,第 9 版。

38 觉迷〈谈自由谈〉,《申报.自由谈话会》, 1913 年 2 月 15 日,第 10 版。

39 《申报.自由谈》, 1913 年 4 月 9 日 ,第 10 版。

40 《申报.自由谈》, 1913 年 12 月 8 日 ,第 14 版; 1913 年 8 月 27 日 ,第 10 版。

41 《申报.自由谈话会》, 1913 年 7 月 22 日 ,第 10 版。

42 《申报.自由谈话会》, 1912 年 11 月 19 日 ,第 10 版。

43 《申报.自由谈话会》, 1913 年 5 月 7 日 ,第 10 版。

44 参 J.L. Austin, How To Do Things with Words. Cambridge and Mass. : Harvard University Press, 1975, Second Edition, 25-52; 94-108. 另参陈嘉映《语言》,北京大学出版社, 2003 ,页 223-242 。

45 《申报.自由谈》, 1913 年 3 月 26 日 ,第 13 版。

46 《申报.自由谈》, 1913 年 6 月 7 日 ,第 13 版。

47 《申报.自由谈话会》, 1913 年 6 月 12 日 ,第 13 版。

48 J ü rgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, trans. Thomas Burger with the assistance of Frederick Lawrence. Cambridge and Mass. : The MIT Press, 1991, pp. 43-51.

49 前书,页 45.

50 Terry Eagleton, The Function of Criticism: From the Spectator to Post-structuralism. London : Verso, 1991, p. 10.

51 将哈贝马斯的 " 公共空间 " 看作一种 " 理想模式 " 的 " 现代性的理论陈述 " ,参李欧梵〈 " 批评空间 " 的开创──从《申报.自由谈》谈起〉,见汪晖、余国良《上海:城市、社会与文化》,香港中文大学出版社, 1998 年,页 151 。

关于中国是否存在 " 公共空间 " 的问题曾有过热烈的争论。如果辩证地对待历史和理论之间的关系,首先涉及如何理解哈贝马斯所提出的 " 公共领域 " 作为一个 " 历史范畴 " (the historical category) 。哈氏认为, " 公共领域 " 出现在十七、十八世纪英法资产阶级在同贵族阶级斗争的历史过程中,而咖啡馆、剧场、沙龙、报刊杂志等成为公众自由讨论和运用理性的场所;它建立在家庭和市场经济的 " 私人领域 " 的基础上,但资产阶级成功地发展了公共领域,不仅使公私之间的界限分明并使之制度化,而且自由运用的 " 理性 " 以普世 " 人性 " 的启蒙意识为前提。然而,近时一些学者批评哈贝马斯的灼见中包含着遮蔽,他把 " 公共领域 " 看作单一的伴随着资产阶级的发展而形成的历史模式,而忽视了无产阶级或女性的 " 公共领域 " 。在中国研究中主张存在 " 公共领域 " 的正犯了将哈氏理论单一化的缺失,尽力将中国境遇纳入哈氏的范畴,过分夸大了公众运用理性的自主性和机制性,从而模糊了公私之间的界限。另方面认为 " 公共领域 " 不存在的,则属于某种不同文化之间不可通约性的悲观主义者。最近的研究表明,无论因饐废食或削足适履都不可取。如魏斐德一面坚持区分 " 官 " 、 " 公 " 、 " 私 " 之间的疆域,一面将 " 公共领域 " 追索到晚明至晚清时期的思想和实践潮流 (Frederic Wakeman, Jr., "Boundaries of the Public Sphere in Ming and Qing China." Daedalus, Summer 1998: pp. 167-189) 。汪晖、李欧梵等提出 " 公共空间 " 的概念强调中国境遇的特有表现形式,自觉地处理了理论和历史之间的陷阱和弹性,为探讨 " 另类 " 公共领域开辟新途 (Wang Hui, Leo Ou-fan Lee, with Michael M. J. Fisher, "Is the Public Sphere Unspeakable in China? Can Public Spaces Lead to Public Sphere?" Public Culture 1994, 6: pp. 597-605) 。

52 《申报.自由谈话会》, 1913 年 6 月 1 日 ,第 10 版。

53 《申报.自由谈话会》, 1913 年 6 月 19 日 ,第 10 版。

54 《申报.自由谈话会》, 1913 年 1 月 10 日 ,第 10 版。

55 参〈上海商会小史〉,柴德赓等编《辛亥革命》 ( 七 ) ,上海人民出版社, 1957 年,页 86-90 ;傅墨正等〈辛亥上海光复前后〉,《辛亥革命回忆录》,第 4 册,北京:中华书局, 1962 年,页 1-19 ;杨立强〈上海商团与辛亥革命〉,《民末清初资产阶级与社会变动》,上海人民出版社, 2003 年,页 106-137 。

56 参章开沅〈辛亥革命后的黄兴和江浙立宪派〉,见辛亥革命史研究会编《辛亥革命史选》,北京:三联书店, 1981 年,页 1175-1181 。

57 参严独鹤〈辛亥革命时期上海新闻界动态〉,《辛亥革命回忆录》,第 4 册,页 78-85 ;宋军《申报的兴衰》,页 84-94 。对《申报》在辛亥革命期间的中立倾向及与史良才的关系,参朱英主编《辛亥革命与近代中国社会变迁》,页 320-377 。

>58 Benedict Anderson, Imagined Communities. London and New York: Verso, 1993. 最近藤井省三先生结合安德逊 " 想象共同体 " 理论来观察现代中国文学的问题,见《鲁迅〈故乡〉阅读史──近代中国的文学空间》,董炳月译,北京:新世界出版社, 2002 年。

59 《申报.自由谈话会》, 1913 年 3 月 11 日 ,第 10 版。

60 汤志钧主编《近代上海大事记》,上海辞书出版社, 1989 年,页 768 。