“人道主义”的两副面孔

来源:岁月联盟

时间:2010-08-13

我们知道,中国现代文学的发生是伴随着“思想革命”而孕生的。新文学创生伊始,便在精神气质上有着明确的定位并呈现出鲜明的个性。以“新青年派”同仁为主体的文学运动的倡导者和制造者虽然在个人的游学经历、知识背景以及性情气质上有着种种主体性和客体性的歧向,但在文艺意识的观念定位上却是齐声呐喊、同气相求:“人道主义”构成了新文学“气运”的内在灵魂。这里,我们需要进一步追问的是:究竟中国新文学的“人道主义”是不是一个均质化的、透明性的概念?如果存在着差异性和流动性,那么其主旨的歧化又是在何种意义上运作的?本文正是针对中国新文学人道主义诉求所呈现出的两副面孔,进行一次追溯,以此来耙梳新文学发生之初气质的同构与异构,并通过后来对于新文学不同版本的演绎和描述,让20世纪文艺意识形态的原始基因得以清晰流布。

一

如上所述,中国新文学的发生是“五四新文化运动”的产儿。这个宁馨儿的孕育又是从酝酿新文化运动的元典《新青年》杂志怀胎的。诚如鲁迅在《中国新文学大些·小说二集导言》中开宗明义说的那样:“凡是关心现代中国文学的人,谁都知道《新青年》是提倡‘文学改良’,后来更进一步而号召‘文学革命’的发难者。”(3)“文学改良”和“文学革命”的言辞,分别是新文化领军人物胡适和陈独秀的基本态度,两位主将的哼哈互动将一场文学建设“理论”与文学观念的“论争”推到了历史的浪尖。对文学态度与观念的基本格局,笔者已经有过论述,不再赘言。(4)这里,本文关注的重点还是“新青年派”同仁关于“人道主义”的同气相求以及背后的张力。

文学运动总是伴随着思想的启蒙潮流而动,在五四时期,“人”成为最富有历史激情的“发现”,这里的“人”不再是蛰伏于传统礼教纲网中“为臣、为子、为妻”的附庸式、奴隶式的存在物,而是具有现代独立价值的“我”。郁达夫在《中国新文学大系·散文二集导言》中曾说:“五四运动的最大的成功,第一要算‘个人’的发见,以前的人是为君而存在,为道而存在,为父母而存在,现在的人才晓得为自己而存在了。”可以说,“个人本位”成为五四同仁的同一首歌,在这一历史的主旋律下,陈独秀、胡适、李大钊、周作人纷纷登场同唱。对于显然源自西方人文主义思潮的“个人本位”思想,新文化运动的骨干们一开始就有着一拍即合、异口同声的默契。这种默契和共鸣反映在新文学运动中就是以“人道主义”思潮为主线的思想预设,这一主张在文字的具体表述中最具煽动性的当然首推周作人的“人的文学”。(5)依次类推,便产生了这样几个需要剖析的问题:五四初期的“人道主义”的源头何在?被“五四”思想家兼文学理论家舶来的“人道主义”移植到中国后发生了怎样的精神变异?在众生喧哗的“人道主义”诉求中他们各自有着怎样的倚重和关怀?

我们看到,“五四”时期陈独秀的“个人本位主义”、胡适的“健全的个人主义”、周作人的“人间本位主义”、鲁迅的“个人的自大”,都源自西方文艺复兴和启蒙运动这条线索下“人”的发现与诉求。“个人主义”的思潮在“五四”新文化运动初期构成了时代的最强音。个人主体意识以前所未有的姿态占据了时代文学理论家和思想家的头脑。

Huamnism,这就是人道主义的原版长相。舶来中国之后,它又有人本主义、人文主义、人性主义等不同的别号。其实,在西方,这也是一个至今也没有人能够成功地做出令别人满意的定义的词汇,因此,研究西方人文主义传统的英国学者阿伦·布洛克也慨叹这个名词“使得辞典和百科全书的编纂者伤透了脑筋。”因此,他主张“不把人文主义当作一种思想派别或者哲学学说,而是当作一种宽泛的倾向,一个思想和信仰的维度,一场持续不断的论辩。在这场论辩中,任何时候都会有非常不同的,有时是相互对立的观点出现,它们不是由一个统一的结构维系在一起的,而是由某些共同的假设和对于某些具有代表性的,因时而异的共同关心所维系在一起的。”(6)不难看出,尽管关于这一名词的定义充满了歧义与争吵,但这并非意味着它没有明确的源头和基本的精神指向。它来自拉丁文humanitas,原指人道精神。追溯源头,可在公元前一百多年的古罗马哲学家M.T.西塞罗那里找到根据:对人的才能发展具有宽容意义、对人的精神世界具有关怀意义,发扬那些纯粹属于人和人性的品质的途径等等。14至16世纪,发源于意大利的文艺复兴将这种人文关怀精神发扬光大,具体说来就是肯定人的尊严、呵护人的个性、追求个人的幸福、坚守人间自由。一个以“人”为中心的现代性诉求一发而不可收,经过18世纪的启蒙运动,更一举演绎为席卷整个欧洲乃至世界的人文潮流。作为人道旗帜的“自由、平等、博爱”这些充满爱意的字眼激活并感动了世界至少“三分之二的受苦人”。这个思潮最容易为普天下的劳苦大众所欢迎,尤其是在中国这样一个拥有本本血泪账的“苦大仇深”之民族中。(7)鉴于人道主义作为一种具有启蒙意义的思潮在反对封建意识形态的过程中举足轻重,因此它一开始就天然地受到了新文化运动始作俑者的欢迎和拥戴。一时间,人道主义成为文学革新运动中最为坚挺的主心骨,也是新文学家和思想先驱“言必称”的启蒙工具和理论武器。

就中国人道主义思想谱系的源头而言,解铃还需系铃人。既然舶来西方,那么还是以白皙人种的解释作为“据典”。西方研究人道主义哲学的大师拉蒙特这样引述爱德华的观点说:人道主义包容性极强,“它可以是早期人道主义者在希腊人中所发现的生活的合理平衡;它可以仅仅是对人文学科或纯文学的研究;它可以是伊丽莎白女王或本杰明·富兰克林一类的人物从宗教禁锢中的解脱和对生活的一切情感的描述;或者,它可以是一种以人为中心和准则的哲学,而自此16世纪以来,正是在最后这个捉摸不定的涵义上,人道主义获得了它的可能是最重大的意义。”以此为基准,这位人道主义哲学家给出了一个比较全面而确切的定义:“如果要给20世纪的人道主义下一个简短的定义,那么可以说它是一种乐意为这个世界中一切人类的更大利益服务,提倡理性、和民主方法的哲学。虽然这一阐述有很深刻的内涵,但它并不难把握。一般意义上的人道主义不仅仅是专业哲学家们的一种思想方式,而且也是企求过上幸福和有益的生活的普通人们的信经。”(8)结合这一明晰而全面的定义,人道主义可以概括为以下几点特征:首先是它的包容性和经典性,它是人类有史以来最为核心的文明之源;其次是它的广泛性和博爱性,它波及并惠泽每一个民族和每一个人;最后是理性和情感的统一性,这在人类文明发展史上尤为突出,它强调理性要给情感一定的空间并期冀把“情感从狭隘窄的、不合理的限制中解脱出来”。如果说这就是原旨意义上的人道主义思潮,那么就让我们回到历史现场,一起审视一下中国新文学发轫之际的“思想艺文改造”(胡适语)的意识状态吧! 二

“五四”,是一个呼唤“人”的时代。思想家、文学家、家无不围绕这一中心以展雄风,后人对“五四”精神的也基本反映了这个时代强音,诸如“人的运动”、“人的觉醒”、“人的发现”等等,不一而足。亲历了“五四”的一代文学巨匠茅盾就曾这样概括他所经历的“五四”:“人的发现,即个性,即个人主义,成为‘五四’时期新文学运动的主要目标,当时的文艺批评和创作都是有意识的或下意识的向着这个目标。”(9)的确,“人的发现”或说“个人主义”在新文学中找到了自己的位置。对此,我们不难从新文学发生之初气质的同构中窥见一斑。

我们看到,当时的知识群体无论是激进派还是自由派抑或保守派的模板,也无论是浪漫主义的文学主张还是现实主义(当时又称“主义”或“写实主义”)的造型,他们一方面叙写颂扬着一个充溢着激情与感伤的伟大自我,另一方面又把道德感不约而同地归结到了“爱”与“同情”上,这即是梁实秋总结并得到夏志清认可的那句话:“当时的文学‘到处弥漫着抒情主义’和‘人道主义’。”(10)但是,中国苦难的语境并没有给以“自我”为核心的“为艺术而艺术”留下太多余地,而是赋予了“为人生的艺术”以更多的历史激情,于是,以“爱与同情”为底色的“人道主义”成为引领时代文学潮流并堪与宗教情怀比拟的超验正义。“五四”时代,“什么是新文学”构成了对每一位思想先驱和文学先驱的拷问。他们从西方文学中受到了启迪,同时又有很多的无奈和尴尬。毕竟,中国传统的文学缺乏宗教感,而新文学的选择要想另辟蹊径,那就非人道主义莫属。这个判断不但真实“可信”,而且鲜活“可爱”:“大体说来,中国现代文学是揭露黑暗,讽刺社会,维护人的尊严的人道主义文学。”(11)在这个意义上,将人道主义的情操置入新文学的骨髓并让其流淌在作家作品的血液中就显得弥足珍贵。

在笔者看来,对人道主义倡导并非最早、也不属于引领型“主撰”的周作人,却是后来居上、独具慧眼的一位新文学精神的担纲者。他在《新青年》杂志上发表的《人的文学》一文,将新文学的“来龙去脉”给予了相当到位的描述。值得一提的是,文学革命时期的周作人在理想情怀和现实关怀上体现出强烈的人文精神。他这样说:“欧洲关于这‘人’的真理的发见,第一次是在15世纪,于是出了宗教改革与文艺复兴两个结果。第二次成了法国大革命,第三次大约便是欧战以后将来的未知事件了。女人与小儿的发见,却迟至19世纪,才有萌芽。古来女人的位置,不过是男子的器具与奴隶。中古时代,教会里还曾讨论女子有无灵魂,算不算得一个人呢,小儿也只是父母的所有品,又不认他是一个未长成的人,却当他作具体而微的成人,因此又不知演了多少家庭的与的悲剧。自从Froebel与Godwin夫人以后,才有光明出现,到了现在,造成儿童学与女子问题这两个大研究,可望长出极好的结果来。中国讲到这类问题却须从头做起,人的问题,从来未经解决,女人小儿更不必说了,如今第一步先从人说起,生了四千余年,现在却还讲人的意义,从新要发见‘人’,去‘辟人荒’,也是可笑的事。但老了再学,总比不学该胜一筹罢。我们希望从文学上起首,提倡一点人道主义思想,便是这个意思。”周作人的立意还在于要“人”过上“理想生活”:“使人人能享自由真实的幸福生活。这种‘人的’理想生活,实行起来,实于世上的人,无一不利。富贵的人虽然觉得不免失了他的所谓尊严,但他们因此得从非人的生活里救出,成为完全的人,岂不是绝大的幸福么?这真可说是20世纪的新福音了。只可惜知道的人还少,不能立地实行。所以我们要在文学上略略提倡,也稍尽我们人类的意思。”他的总结也颇为明了:“用这人道主义为本,对于人生诸问题,加以记录研究的文字,便谓之人的文学。”更为精妙的结论或说告白还在这里:

但现在还须说明,我所说的人道主义,并非世间所谓“悲天悯人”或“博施济众”的慈善主义,乃是一种个人主义的人间本位主义。这理由是,第一,人在人类中,正如森林中的一株树木。森林盛了,各树也都茂盛。但要森林盛,却仍非靠各树各自茂盛不可。第二,个人爱人类,就只为人类中有了我,与我相关的缘故。墨子说兼爱的理由,为“已亦在人中,”便是最透彻的话。上文所谓利己而又利他,利他即是利己,正是这个意思。所以我说的人道主义,是从个人做起。要讲人道,爱人类,便须先使自己有人的资格,占得人的位置。耶稣说,“爱邻如己”。如不先知自爱,怎能“如己”的爱别人呢?至于无我的爱,纯粹的利他,我以为是不可能的。人为了所爱的人,或所信的主义,能够有献身的行为。若是割肉饲鹰,投身给饿虎吃,那是超人间的道德,不是人所能为的了。(12)

笔者之所以长篇累牍地引述,原因是要由此全方位观察周作人文艺观的风貌,以区别他与其他同仁的路径。

综上,周作人的人道主义文学观有以下三个基本特征:一是周作人也和时代同仁一样,对“女人”与“小儿”格外关爱;二是这个“爱”是平等的“博爱”,是“人人能享自由真实的幸福生活”的人文关怀,不是某一类人的,哪怕是最应该首先同情的弱者,诸如“女人与小儿”;三是否定“慈善主义”,不做垂直式的居高临下的施舍与同情,而是以平行式的人人自爱、人格各自独立的态度来达到爱人的人道目的。

在这一点上,五四时期的周氏兄弟有着惊人的相似。当时兄弟两人同时对日本白桦派领袖武者小路实笃的剧作《一个青年的梦》产生了浓厚的兴趣,1918年周作人在《新青年》4卷5号上发表了《读武者小路君所作一个青年的梦》,对之发出由衷的赞赏,而随后鲁迅也满怀着同样的感情翻译了这部在艺术上并不精美的作品,无疑,他们都透过艺术看到了思想。令周氏兄弟共同心仪的是剧作中所表现出来的一种以“个人”为基准的人道主义情怀:“人人都是人类的相待,不是国家的相待,才得永久和平,但非从民众觉醒不可。”(13)五四时期鲁迅以唐俟为笔名写的随感录处处散发着人道主义的气息:

可是东方发白,人类向各族所要的是“人”……

可是魔鬼手上,终有漏光的处所,掩不住光明:人之子醒了;他知道了人类间应有的爱情;知道了从前一班少的老的所犯的罪恶;于是起了苦闷,张口发出这叫声。(14)

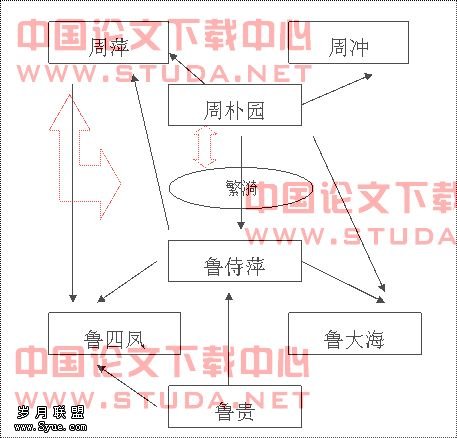

不过,鲁迅的内在气质和道德情怀决定了他的精神走向,使他更为深刻地同情弱小,而不是关爱“自我”。这种诉求的差异也决定了周氏兄弟最终的分道扬镳,鲁迅是在关爱弱小的人道主义同情中倾向了代表广大劳苦大众的无产阶级,而周作人则在越来越深的“自我”陷溺中走向利己主义,在国难当头的情况下提出“闭门读书”论,把“苟全性命于乱世”(15)当成了人生第一要紧的事,并最终落水附逆。

周作人的“个人主义的人间本位主义”其思想源头显然是日本白桦派的“新村的道德理想”,周作人本人也是日本新村运动的倾情参与者和在中国的积极倡导者。他在“五四”时期所推崇的这种“个人主义的人间本位主义”对于“人的解放”这一伟大的历史课题确实起到了不可估量的作用,但是对于其中所包涵的危险因子,胡适一开始就看出了端倪,并及时给予了批评与警示。胡适的《非个人主义的新生活》实际正是针对周作人当时大力提倡并力图付诸实践的“新村的生活”。胡适认为:“新村的人主张‘完全发展自己的个性’,故是一种人道主义。他们要想跳出现社会去发展自己个性,故是一种独善的个人主义。”但胡适并不主张中国的有志青年仿行这种个人主义的新生活,“因为这种生活是避世的,是避开社会的。这就是让步。这便是不奋斗。我们自然不应该提倡‘暴力’,但是非暴力的奋斗是不可少的。”(16)应该说胡适对于这种个人主义的精神走向的担心并非是多余的。 而在此之前,胡适所提倡的“健全的”个人主义为底色的人道主义实际与周作人所推崇的以个人为本位的人道主义,是有着时代的最大公约数的,但是在“个人与社会”关系上又存在着不可小觑的分岐。在《易卜生主义》中,他虽然借易卜生喊出了“世界最强有力的人就是那个孤立的人”的口号,但他始终没有忘记“社会”。他说:“等到个人的个性都消灭了,等到自由独立的精神都完了,社会自身也没有生气了,也不会进步了。”(17)即是说,社会的生存与是靠个人——有充分发展的个人来完成的;另一方面,个人如果不担“干系”,就会失去赖以“发展个性”的社会基础。健全的个人是社会国家改良进步的“白血轮”,“社会”对保障“个人主义”又是至关重要的。为此,胡适将“救出自己”的意义归于“自利利他”,并将“为我主义”和“利人主义”作了统一处理。从胡适这种“个人主义”之“健全”态度来看,他与周作人的人人平等、从个人做起、爱人类的人道主义思想有着同构性,但是正是在个人对待社会的责任上,使得胡适的人道主义较之周作人的呈现出更为“健康”的面相。他在《贞操问题》中的一段话颇能说明问题。他对男女之间的那点归位“贞操”的事情一视同仁,表现出纯正的人道主义的平行等格观念:

贞操不是个人的事,乃是人对人的事;不是一方面的事,乃是双方面的事。女子尊重男子的爱情,心思专一,不肯再爱别人,这就是贞操。贞操是一个“人”对别一个“人”的一种态度。因为如此,男子对于女子,也该有同等的态度。若男子不能照样还敬,他就是不配受这种贞操的待遇。

不难看出,在胡适那里,其“贞操观”与其一贯的“人人”本位、对“人人”人道的“健全个人主义”一脉相承:

我以为贞操是男女相待的一种态度,乃是双方交互的道德,不是偏于女子一方面的。由这个前提,便生出几条引申的意见;(一)男子对于女子,丈夫对于妻子,也应有贞操的态度。(二)男子做不贞操的行为,如嫖妓娶妾之类,社会上应该用对待不贞妇女的态度来对待他。(三)妇女对于无贞操的丈夫,没有守贞操的责任。(四)社会既不认嫖妓纳妾为不道德便,不该褒扬女子的“节烈贞操”。(18)

由贞操问题论及男女关系的交互“相待”,这就打破了以不平等的“垂直”态度呼吁平等的虚假之不健全“个人主义”或说人道主义观念。为此,我们也就不难理解胡适何以事隔多年还在《新文学大系·建设理论集》“导言”中那样长篇大论的绍介《人的文学》,并把它说成是“一篇最重要的宣言”,而且在引述了大段文字后还意犹未尽地称赞说:“这是一篇最平实伟大的宣言。(他的详细节目,至今还值得细读。)周先生把我们那个时代所要提倡的种种文学内容,都包括在一个中心观念里,这个观念他叫做‘人的文学’。他要用这一个观念来排斥中国一切‘非人的文学’(他列举了十大类),来提倡‘人的文学’。他所谓‘人的文学’,说来极平常,只是那些主张‘人情以内,人力以内’的‘人的道德’的文学。”(19) “个人解放”的时代,也成就了五四新文学人文关怀的道德底线——“严肃的人的态度”,既以“爱我之心”书写着人的感性,同时又以“爱人之心”表达着对于不幸的非人生活的愤怒与悲哀。

毋庸讳言,以五四时期的胡适、周作人以及鲁迅为代表的文艺传统为新文学的发展奠定了纯正、健全的精神导向,但同时也必须看到,要保持这种文学姿态“原极为难”(周作人语)。周作人用来说明中国古典文学的“人道”之难不幸言中了文学之难。

三

承上所述,不光周作人的人道主义最终走向了一个死胡同,鲁迅的人道主义精神也经历了一个痛苦的转变。尤其对鲁迅“无治的个人主义”与人道主义的关系以及向“阶级的”人道主义的靠拢,学界已经有不少论述,(20)因此在这里我们关注的问题就不是这些转变的“比较”。应该说,五四时期以胡适、周作人(包括早期鲁迅)为一脉的人文(人道)主义思想谱系和五四另一批主将陈独秀、李大钊们的人道(人本)主义思想谱系的差异更吸引了我们的眼球。关键在于,这两副人道主义谱系的面孔不是靠后来的“抛弃——接受”模式能自圆其说的。(21)在某种意义上,五四人道主义谱系的这两副面孔一开始就为知识背景所内在的规定着,尽管表象上十分相像,但如果将关口前移,我们会清晰地看到:在“同一首歌”的主旋律背后,还有不尽相同的个性化“唱法”和“技巧”。及此,笔者立意的“中国新文学内在气质的歧义”的命题得以显现,这也就是上面所说的新文学发生之初气质的异构的纹理这一命题。

撇开鲁迅这一代表“新文化方向”(毛泽东语)的个案,回到现场,我们会在陈独秀、李大钊们与胡适、周作人们的人本主义视角中找到各自异化(相对于对方而言)的人道气质。

陈独秀的那段“个人本位”言论我们已经耳熟能详:“思想言论之自由,谋个性之发展也。……国家利益、社会利益,名与个人主义相冲突,实以巩固个人利益为本因也。”进而,他掷地有声地宣布:“以个人本位主义,易家族本位主义。”(22)率直、爽快的个性使得他的“爱我所爱”自然就让人无所适从:“予爱卢梭巴士特之法兰西,予尤爱虞哥左喇之法兰西;予爱康德赫克尔之德意志,予尤爱桂特郝卜特曼之德意志;予爱培根达尔文之英吉利,予尤爱狄铿士王尔德之英吉利。吾国文学界豪杰之士,有自负为中国之虞哥左喇桂特郝卜特曼狄铿士王尔德者乎?有不顾迂儒之毁誉,明目张胆以与十八妖魔宣战者乎?予愿拖四十二生的大炮,为之前驱!”(23)不论是家、思想家还是文学家,不论是古代的近代的还是现代的,也不论适合不适合中国当时文学界,更不管其合不合乎自己倡导的新文艺旨归,一股脑儿地统统标榜起来,多少有些乱点“文艺谱”的味道。从以上的引述我们不难看出,新文学的引领者所倡导的国民文学、写实文学、社会文学并不是那么严谨。原来,这里面有内隐的深层动机在作祟。《文学革命论》里开宗明义:“界虽经三次革命,而黑暗未尝稍减。其原因之小部分,则为三次革命,皆虎头蛇尾,未能充分以鲜血洗净旧污。其大部分,则为盘踞吾人精神界根深底固之伦理,道德,文学,诸端,莫不黑幕层张,污垢深积,并此虎头蛇尾之革命而未有焉。此单独政治革命所以于吾之社会,不生若何变化,不收若何效果也。”(24)在这种功利化心态的背后,不但文学成为明目张胆的“工具”,“人道”中的“人”也潜隐着呼之欲出的“工具”指向。

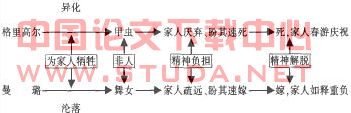

既然“他们”那一部分上层的、贵族的、权势之人“惨无人道”、“黑幕层张”,“我们”这一部分下层的、平民的、弱势的群体就要起而抗争,而且是一种不惮于流血的暴力斗争。陈独秀的文学革命和思想启蒙的深层意愿就是要达成一种“行动的”政治目的,用“兽性主义”的方针荡涤畏葸荏弱的国民性,激发国民的铁血精神,从而以“上下对抗”的革命形式最终达到“洗净旧污”的历史目的。陈独秀要求经过思想启蒙洗礼的“新青年”应兼具“自主的”、“进步的”、“进取的”、“世界的”、“实利的”、“的”六种现代人格,起而运动国民,“用不和平的手段,将那顾全饭碗,阻碍和平的武人、议员,政客扫荡一空。”(25)在“五四”运动爆发之前,陈独秀已从欧、美、日等政府对“社会革命”的未雨绸缪中受到鼓舞,并断言说:“中国的文武官……那里知道什么社会革命!他们那里听见什么贫民的哭声!……我想这可怜的哭声,早晚就要叫他们听见,叫他们注意,叫他们头痛,最后还要叫他们发出同样的哭声!”(26)按照这个逻辑,个人本位主义虽然还是人本主义,但“人本”就不是以人人为本,而是以部分人为本的同时把另一部分人打入冷宫。这种垂直式的单线思维正是日后以“阶级论”代替“人性论”的伏笔,20世纪30年代中国现代文学界的论争不能说与此毫无干系。 不言而喻,陈独秀在Humanism的意蕴里,独独偏向了以人(一部人)为本的人道主义一隅,俨然是一个同情底层、主持正义、讲求公平、打富济贫的救世英雄姿态。一面是可怜人间苦难的救世心肠,一边是要打破这苦难的热血情怀。不难发现,以阶级斗争为底色的“怨恨”主题在20世纪文学中频繁出现,不能不说与这种以“阶级”为分界的“爱恨情仇”息息相关。本来,人道主义是以“爱”、“宽容”、“理解”为鹄的的,但是的文学长久以来却被阶级的怨恨所鼓荡着,正说明,无论是主动还是被动的生存其中的“人”,为此所付出的代价也过于沉重了!

当“人以群分”(后来为“人以阶级分”)的人道主义文学观念一步一步走向“可怜平民的哭声”的时候,尽管陈独秀以关心多数的情怀履行反对“军国主义和金力主义”的人道主义信念,但不容否认的是,这样的阶层或说阶级划分使得当时的文学不可能将“爱”均匀播撒到每一个角落,这也致使他所希望的世界上充满“友爱互助情谊”并追求“美的、善的、和平的、相爱互助的、劳动愉快的、全社会幸福的”生活很快就会沦为泡沫。(27)同样,作为陈独秀同志的李大钊介绍文豪托尔斯泰的时候,也并不是因为他的文学具有怎样的审美价值,而是因为“托氏为文字字皆含血泪”。(28)他心目中的文豪之职能也是个个都像杰尔邦德士,“少年投笔,荷戈从军”,“洒一滴墨,使天地改观,山河易色者,文豪之本领也。” (29)他与陈独秀的“人道”一唱一和,就不是什么功利不功利了,而是不折不扣的极度膨胀型号的大功利。这个大功利的初衷还在于:先是“立人”,一旦“人本”到位,那么这个“人本”后的“本人”就会将“人道”演绎为担当道义的“道人”。这种“化大众”的高高在上式的文学启蒙其实离“大众化”只有一步之遥。在这一意义上,“化大众”和“大众化”没有太多的本质性区别,在他们同情无产阶级、与平民为伍之际,启蒙者的身份实际也就变成了以宣传、号召、鼓动为能事的革命领导者了。

陈独秀、李大钊等实际在很大程度上正是站在启蒙的立场来动员国民的。无论是思想革命还是文学革命,都离不开平民的社会革命视野。质而言之,这个平民视野还是以人道主义谱系为内核的。在李大钊看来:“无论是文学,是戏曲,是诗歌,是标语,若不导以平民主义的旗帜,他们决不能传播于现在的社会,决不能得群众的讴歌。”(30)从《新青年》创刊号上对“德莫克拉西”的零星鼓吹,到李大钊的集大成,一时间“平民主义”成为一切革命性启蒙运动的出发点和归宿点。青年毛泽东在《湘江评论》的创刊号上也模模糊糊地将 “德莫克拉西”做了三重诠释:“平民主义”又译“民本主义、民主主义、庶民主义”。(31)由此可见,平民主义在当时不但深入人心,而且与人道主义环环相扣。李大钊以“人道的钟声响了”为俄罗斯革命张目,其思想根源也不外乎苏维埃式的:“且其人道主义之精神,入人之深,世无伦比。数十年来,文豪辈出,各以其人道的社会的文学,与其专擅之宗教制度相搏战。”(32)在《俄罗斯文学与革命》中,他更为率直地谈论介绍其文学的原因:“一为社会的色彩之浓厚;一为人道主义之发达。二者皆足以加增革命潮流之势,而为其胚胎酝酿之主因。”(33)这篇稿件之所以为胡适所压,主要原因还在于他们对人道主义的表意内蕴着理解的龃龉与抵牾。这种人道主义的龃龉与抵牾也体现在李大钊与周作人对于俄罗斯文学的不同理解或者取向上。同是倾心于俄罗斯的人道主义文学,李大钊和周作人从中所抽绎出来的人道主义却有极大的不同。李大钊所看重的是俄罗斯文学的社会革命性或说革命鼓动性,而周作人所心仪的则 是俄罗斯文学以“人”的态度同情弱小的气质,以及由此与中国文学所造成的“爱”与“恨”的本质性差别。周作人在《新青年》4卷1号中翻译了英人W.B.Tritcs著的《陀思妥夫斯奇之小说》(“陀思妥夫斯奇”今译陀思妥也夫斯基),对其思想及其文学创作特征进行了较为全面的介绍。认为陀氏最大的本领同时也是他最大给人最深刻的感动在于“他写出一个人物,无论如何堕落,如何无耻,但总能令读者看了叹道,‘他是我的兄弟’”。(34)这种“爱与同情”并非是居高临下的“悲悯”,而是一种灵魂平等的人类之爱。在周作人看来,俄国(包括波兰)作家的作品,有一个共同的基调,那就是浓厚的“人道主义”色彩,这是以托尔斯泰为代表的“人生的艺术”和以陀思妥夫斯奇为代表的对于“被侮辱与损害者”的深切的爱与同情,即使在Andrejev这样被人称为神秘派或颓废派的作家,这种浓厚的人道主义色彩也丝毫没有减弱。周作人认为“这是俄国的特性,与别国不同的。”(35)而这样的文学,正是中国历来所缺乏的。尽管中国与俄国有着相似的历史进程和相似的文学背景,但是因为“特别的国情”而发生的国民精神的差异却最终导致了文学气质的大不同。周作人曾经详尽地比较了俄国与中国国民性的差异及其由此氤氲而成的文学精神的不同:“俄国人所过的是困苦的生活,所以文学里自民歌以至时文都含着一种阴暗悲哀的气味。但这个结果并不使他们养成憎恶怨恨或降服的心思,却只培养了对于人类的爱与同情。他们也并非不反抗,但这反抗也正由于爱与同情,并不是因为个人的不平。俄国的文人都爱那些‘被侮辱被损害的人’。……中国生活上的苦痛,在艺术上只引起两种影响,一是赏玩,一是怨恨。喜欢表现残酷的情景那种病理的倾向,在被迫害的国如俄国波兰的文学中,原来也是常有的事,但中国的多是一种玩世的态度,这是民族衰老,习于痛苦的征候。……俄国文人努力在湿漉漉的抹布中间,寻出他的永久的人性,中国容易一笔抹杀,将兵或官僚认作特殊的族类,这样的夸张的类型的描写,固然很受旧剧、旧小说的影响,但一方面也是由于思想狭隘与专制的缘故。”而于那些广博的“人道主义”情怀所笼罩下的文学中,周作人又特别选择了那些兼具理想主义色彩的“温暖”的作品做了大量译介,这便是对于“善”——爱、真理、正直与公道的向往,让人在灰色的人生中感到希望,看到光明,这也是周作人不断在“译者附记”中提到的“理想的写实派的文学”。他把近代的俄国文学特色概括为“社会的、人生的”艺术,并期盼着中国将来也有这样的“新文学”发生,由此更进一步希望文学能对中国的思想现状起到变革的作用:“因这文学的影响又同时的使这背景逐渐变化过去。”(36)对于俄国的“社会的人生的艺术”的译介,显然是对中国已经萌芽的新文学气质的一种期待。这种期待是以“你—我”之间平等的“爱”而非以“我——他”之间的“恨”为底色的。

李大钊的“启蒙-革命”立场尽管不为胡适、周作人们所首肯,但却与主撰陈独秀心有灵犀。不难发现,陈独秀的“惟民主义”、“兽性主义”等方针, (37)也是与其在《文学革命论》中所说的“革新文学革新政治”密不可分的。正是有了这样的呼应与互动,中国新文学的启蒙特点才有了另一种更为鲜明的精神气质!正如我们所看到的那样,中国新文学发端期的文学精品多为译著,而且以被压迫民族和富于反抗的民族为主,这也是主撰(主编)引领的结果。以《新青年》这个提倡文学革命的大本营为例,俄罗斯和北欧以及其他弱小国家或地区的文学作品占据了译介中的百分之九十以上。这绝对不是什么巧合,在很大程度上,俄罗斯人道主义文学的革命性、北欧弱小民族的反抗性都令思想家和文学家的“五四”先驱心仪不已,于是文学的陶冶性为工具性所取代,情意绵绵的(博)“爱”为愤愤不平的(仇)“恨”所渗透。这正是孕生于苦难深重的历史语境中的20世纪中国文学的一种宿命。可回眸新文学当年的预设以及当下的文学格局,不能不说我们的反思还是有一定的现实性和针对性的。 固然,胡适、周作人们与陈独秀、李大钊们的人道情怀都深藏浓厚的人文关怀,但这不是本文讨论的重点。问题的根本在于,胡适们是以文艺复兴以来的人文主义的思想基础从事新文化、新文学运动的,而陈独秀们则力图以开启了革命机关的启蒙谱系开创一个新文化、新文学乃至新时代。需要指出的是,胡适们的人文情怀并不是站在“君临”的态度上指导下层民众去“打富济贫”,而是以一种自觉的形式在机会均等的秩序中获得“自我”,这也是后来他在“问题与主义之争”中与李大钊反复论争的焦点之一。在胡适那里,“问题”一直是真正的关怀,是要帮助下层民众解决一个一个的问题,不是来一个概念上的抽象的(主义)“运动”。他说:“一方面,无形之中养成一种阶级仇恨心,不但使劳动者认定资本家为不能并立的仇敌,并且使许多资本家也觉劳动者真是一种敌人。这种仇恨心的结果,使社会上本来应该互助而且可以互助的两大势力,成为两座对垒的敌营,使许多建设的救济方法成为不可能,使社会上演出许多本不须有的惨剧。” (38)在胡适看来,这样异化而来的人道主义乃是最大的非人道。胡适的思想谱系用在新文学建设上是一种“授之以鱼不如授之以渔”的思维,恰与周作人的所提倡的“平民文学”走到了一起:

平民文学决不是慈善主义的文学。在现在平民时代,所有的人都只应守着自立与互助两种道德,没有什么叫慈善。慈善这句话,乃是富贵人对贫贱人所说,正同皇帝的行仁政一样是一种极侮辱人类的话。平民文学所说,近在研究全体的人的生活,如何能够改进到正当的方向,决不是说施粥施棉衣的事。平民的文学者,见了一个乞丐,决不是单给他一个铜子,便安心走过。捉住了一个贼,也决不是单给他一元钞票放了,便安心睡下。他照常未必给一个铜子或一元钞票,但他有他心里的苦闷,来酬付他受苦或为非的同类的人,他所注意的,不单是这一人缺一个铜子或一元钞票的事,乃是对于他自己的与共同的人类的运命。他们用一个铜子或用一元钞票赎得心的苦闷的人,已经错了。他们用一个铜子或一元钞票,买得心的快乐的人,更是不足道了。伪善的慈善主义根本里全藏着傲慢与私利,与平民文学的精神绝对不能相容,所以也非排除不可。(39)

在周作人看来,人道主义是“全体的人的生活”,不是那一类、那一部分人或那几个人或多数人的生活;人道主义不是“慈善主义”,“慈善”形式的人道只是“一种极侮辱人类的话”;真正的人道主义与居高临下、替民做主的知者、智者、能者姿态无关,那种施舍式的“慈善”是一种反人道的“傲慢与私利”,是一种“伪善”的人道主义。一言以蔽之,他们的这种人道情怀即是英国学者Susan所并解读出来的意念:“人的胸怀应容得下整个人类,不必区分中外。”(40)正是这种“大人类”的价值判断为周作人日后的人格精神流变埋下了伏笔。

如同内容决定形式一样,思想谱系决定文学气质,两副面孔下的人道主义文学也在歧义中分道扬镳。

四

如果说新文学的诞生是一个重要的精神事件,那么围绕这一精神事件,文学史研究者所要做的工作就是要竭尽全力令其还原发生的真相,以便在“再现过去”的意义上“关照现在”,更“映照未来”。走进新文学的博物馆,笔者首先想到的不是当年的文学理论家和作家是怎样“共同”作战的,我更关心的是他们是怎样在共同的名义下把自己的个性化文学观念“借助”《新青年》这类平台“施展”出来的。也许这也是笔者业已习惯的“问题意识”吧!(41)关于新文学先驱的一切,我们无法完全走进那个“现场”:刀光剑影已经暗淡,鼓角铮鸣已经远去,留下的是一串串熟悉的姓名。

历史的脚印何处寻?换句话说,除却原始文字,人道主义文学两副面孔的流布在哪里还能得到求证?围绕这个以人道主义关怀为旨归的精神事件,笔者有两个问题需要说明。一是当事人与后来者(另一种意义上的当事人)的外延式佐证;一是关于人道主义文学的全盘反思。

首先,一个事件,两个版本。其实,这里说一个事件无可非议,但是说两个版本就有点牵强。不过,这里只是说两个典型的版本而已。一个版本是赵家璧主编,1935年由上海良友图书出版公司出版的十卷本《中国新文学大系》;另一个版本是1979年北京大学为首编选、上海出版社出版的《中国文学史资料》中的《文学运动史料选》。对第一个版本中的《建设理论集》,我们看到的有50篇文章(不含《中国今后之文字问题》附胡适和陈独秀的答问),其中分为三大部分,即“历史的引子”、“发难时期的理论”和“发难后期的理论”。细分,第一大部分只有胡适自己一篇文章“逼上梁山”,第二、三部分的49篇文章胡适占据19篇。这样50篇中胡适共有20篇,占40%。《新青年》的主撰陈独秀除却《文学革命论》外,还有《答胡适之》的回信,充其量只有一篇半。同仁中的钱玄同7篇,刘半农2篇,蔡元培1篇,不同意见者林琴南2篇,余下的则是多属“新青年”的后辈诸如傅斯年等。这里需要特别指出的是周作人,他的《人的文学》、《思想革命》、《平民文学》、《日本近三十年小说之发达》,都是真知灼见、字字珠玑的文字。不难看出,胡适之外是钱玄同和周作人的文章居多,但细分之下,钱玄同的7篇中竟有书信3封,更为显眼的是,钱玄同的7篇中与胡适有关的就有4篇,它们分别是《寄胡适之》、《答胡适之》、《尝试集序》、《中国今后之文字问题(附胡适答)》。应该说,胡适和周作人的文章才是货真价实的“建设理论”的纲领。这里,李大钊这样参与轮流编后记的《新青年》主干人物以及鲁迅这样显示了“文学革命实绩”的作者也不曾留下只言片语。在胡适自述当初赵家璧先生让其出任“建设理论集”的编纂而不能“推辞”时,他已经是胸有成竹的编选家了。不过,他在“导言”的开始就写出了这样虽属自谦但也符合历史实际的话:“中国新文学运动的历史,我们至今还不能有一种整个的叙述。为什么呢?第一,因为时间太逼近了,我们的记载与论断都免不了带着一点主观情感的成分,不容易得着客观的,严格的史的记录。”(42)胡适还是有先见之明的,“主观情感”不说,单就自说自话就有“老胡卖瓜”之嫌。不必讳言,这个版本上的文学思想谱系是“人人”式的人道主义。

对第二个版本,把“‘五四’和第一次国内革命战争时期”分为若干部分,但毛泽东的《新民主主义论》、《反对党八股》、《论人民民主专政》,虽属“节录”,但还是赫然入目。接下来的“五四新文化运动和文学革命”则是我们考察的重点,共有34篇。李大钊的《“晨钟”之使命》节录为首篇,加上《庶民的胜利》、《Bolishevism的胜利》、《新旧之思潮激战》、《再论问题与主义》、《什么是新文学》、《致胡适——关于<新青年>的一封信》,共7篇,占25.2%。其他人物依次是,鲁迅7篇,胡适4篇,陈独秀、周作人、钱玄同、刘半农各2篇,蔡元培、瞿秋白、沈雁冰各1篇,反对派人物林纾3篇,其他人傅斯年等学生辈的文章若干。思想革命引领着文学革命的方向,李大钊的思想以独占鳌头的权威性言论被认定为纲领性意见,而他的文字正预见了这一“局部”(一部分人对一部分人人道或说一部分人比另一部分人更人道)人道主义的气运:“人道的警钟响了!自由的曙光现了!试看将来的环球,必是赤旗的世界!”。(43)从局部的“桐叶”窥见了“天下惊秋”,这就是远离了“五四”新文学运动又一版本的客观性。

的确,无论是自述承认主观性还是集体追求客观性,这已经显得是那样微不足道。从“文学革命”到“革命文学”再到“文学基于普遍人性”和“阶级性”等论争,这一路走来的新文学步履为本论提供了思想史的线索。 及此,我们不免要问,人道主义文学还有底气吗?回答是肯定的。尽管人道主义曾经被文学史家批评为廉价和浅薄,但我们还是应该看到只要人道主义的同情心不被过度使用,只要人道主义情感出自纯粹的爱心和道德感,那就不失为一种人类最为高尚的情操。尤其是在缺乏宗教情怀的国度,我们的人道情操为维护人类的尊严提供了价值判断。固然,人道主义的两副面孔可以在歧化中造就出“爱心”与“恨心”,但这并不是我们拒绝人道主义的理由。“感伤的与的”的“人文原则”为我们暗示了路径。(44)笔者是在一篇题为《越位的人道主义:“五四”启蒙残缺性的再反思》批评过人道主义的“残缺”、“越位”、“可怜”,但那是在没有辨析清楚人道主义的两副面孔前的感喟。写下这篇文章是,笔者的感叹时:希望人道主义在文学中得到原则性的承诺,我们需要的是真正的纯粹意义上“爱”的抒发。

当年,周作人在《人的文学》和《平民文学》两文的末尾同时呼吁在“举不出东西”的“近时”去“译述外国的著作,扩大读者的精神”并希望努力“翻译或造出几种有价值有生命的文学作品”。一个世纪过去了,现在的你我还在重复五四先驱们的话,未免稍嫌尴尬。看来,纯真的、求善的、诗意的人道主义文学还是不如我们想象的那样唾手可得!

注释:

(1)赵家璧主编的《新文学大系》是由胡适、鲁迅、茅盾等编选的中国新文学运动1917-1927十年理论、作品的选集,全书十大卷。按文学理论建设、文学论争、小说、散文、诗歌、戏剧、史料索引分类编选。蔡元培作总序,这部文学总集1935—1936年由上海良友图书出版公司出版,上海文艺出版社1980年影印时又推出以文学社团资料的大系,并以“甲种”名之,以与赵家璧的“乙种”相区别。目前,该丛书已经成为中国新文学的经典。1979年,北京大学、北京师范大学等高校联袂编选了《中国文学史资料》(上海出版社出版),计有《文学运动史料选》、《短篇小说选》、《新诗选》、《散文选》、《独幕剧选》五种,其中《文学运动史料选》(5册)的第1册主要搜集了有关文学运动、文学论争的材料,与胡适编选的《中国新文学大系·建设理论集》形成了对比和呼应。

(2)徐鹏绪等:《<中国新文学大系>研究》,社会科学文献出版社2007年5月版。

(3)鲁迅:《中国新文学大系·小说二集导言》,赵家璧主编《中国新文学理论大系·建设理论集》(《中国现代文学史资料丛书(乙种)》),上海良友图书公司1935—1936年出版,上海文艺出版社1980年影印本。

(4)张宝明:《“文白不争”引发的悲情——从文化社会学的视角看现代性的两副面孔》,《学术界》2005年第2期;《中国社会科学文摘》2005年第4期转载。

(5)(12)周作人:《人的文学》,选自赵家璧主编《中国新文学理论大系·建设理论集》(《中国现代文学史资料丛书(乙种)》),上海良友图书公司1935—1936年出版,上海文艺出版社1980年影印本,第193页,195页。

(6)[英]阿伦·布洛克著,董乐山译:《西方人文主义传统》,北京:三联书店1997年版,2-3页。

(7)张宝明:《越位的人道主义:“五四”启蒙残缺性的再反思》,《文史哲》2002年第5期。

(8)[美]科利斯·拉蒙特著,贾高建等译:《人道主义》,华夏出版社1990年版,第11页。

(9)茅盾:《茅盾文艺杂论集》,上海人民出版社1981年版,第298页。

(10)(11)夏志清:《中国现代小说史》,刘绍铭、李欧梵等译,复旦大学出版社2005年7月版,第13页。

(13)鲁迅:《〈一个青年的梦〉译者序》,《新青年》7卷2号,1920年1月1日。

(14)鲁迅:《随感录四十》,《鲁迅全集》第1卷,人民文学出版社1981年版,第322页。

(15)周作人:《闭户读书论》,《周作人自编文集·永日集》,河北教育出版社2002年版,114页。

(16)胡适:《非个人主义的新生活》,《胡适文集》2,北京大学出版社1998年版,567页。

(17)胡适:《易卜生主义》,选自赵家璧主编《中国新文学理论大系·建设理论集》(《中国现代文学史资料丛书(乙种)》),上海良友图书公司1935—1936年出版,上海文艺出版社1980年影印本,第185页。

(18)胡适:《贞操问题》,《新青年》5卷1号,1918年7月15日。

(19)(42)胡适:《中国新文学大系·建设理论集导言》,赵家璧主编《中国新文学理论大系·建设理论集》(《中国现代文学史资料丛书(乙种)》),上海良友图书公司1935—1936年出版,上海文艺出版社1980年影印本。

(20)近年来,海内外的学术界对这一问题都有不断研究成果出现,最早而且较为专门的研究参可参见邵伯周的《人道主义与中国现代文学》(上海远东出版社1993年版)。

(21)多年来,学术界对李大钊、陈独秀、鲁迅都是以抛弃自由主义、个人主义,接受马克思主义的“转变”作为价值判断来衡定历史人物,这就是我们常见的“抛弃-接受”模式。对鲁迅来说,鉴于他代表着“中国新文化的方向”,所以这里不打算将其与胡适、周作人的“从一而终”作比较。作为激进派与自由派之间的“中间”人物,鲁迅处于“不变”与“善变”的中间地带,而激进派陈独秀、李大钊的“善变”以及胡适、周作人的“不变”则是我们考察并诠释命题的重点。

(22)陈独秀:《东西民族思想根本之差异》,《青年杂志》1卷4号,1915年12月15日。

(23)(24)陈独秀:《文学革命论》,选自赵家璧主编《中国新文学理论大系·建设理论集》(《中国现代文学史资料丛书(乙种)》),上海良友图书公司1935—1936年出版,上海文艺出版社1980年影印本,第47页、44页。

(25)陈独秀:《随感录》,《每周评论》第19号,1919年4月27日。

(26)陈独秀:《贫民的哭声》,《每周评论》第19号,1919年4月27日。

(27)陈独秀:《本志宣言》,《新青年》7卷1号,1919年12月1日。

(28)李大钊:《介绍哲人托尔斯泰》,《李大钊全集》(二),河北教育出版社1999版,第374页。

(29)李大钊:《文豪》,《李大钊全集》(一),河北教育出版社1999版,第638页。

(30)李大钊:《平民主义》,《李大钊全集》(四),河北教育出版社1999年版,第148页。

(31)毛泽东:《〈湘江评论〉创刊宣言》,《湘江评论》创刊号,1919年7月14日。

(32)李大钊:《法俄革命之比较观》,《李大钊全集》(三),河北教育出版社1999年版,第56页。

(33)李大钊:《俄罗斯文学与革命》,《李大钊全集》(三),河北教育出版社1999年版,第118页。

(34)周作人译W.B.Tritcs著:《陀思妥夫斯奇之小说》,《新青年》4卷1号,1918年1月15日。

(35)周作人:《齿痛·译后记》,《新青年》7卷1号,1919年12月1日。

(36)周作人:《文学上的俄国与中国》,《新青年》8卷5号,1921年1月1日。

(37)陈独秀:《今日之教育方针》,《青年杂志》1卷2号,1915年10月15日。

(38)胡适:《四论问题与主义》,《每周评论》第37号,1919年8月31日。

(39)周作人:《平民文学》,选自赵家璧主编《中国新文学理论大系·建设理论集》(《中国现代文学史资料丛书(乙种)》),上海良友图书公司1935—1936年出版,上海文艺出版社1980年影印本,第212页。

(40)Susan Daruvala, "Zhou Zuoren and an Alternative Chinese Response to Modernity" (Massachusetts: Harvad University Press,2000), 204.

(41)张宝明:《问题意识:在思想史与文学史的交叉点上》,《天津社会科学》2006年第1期刊登;《新华文摘》2006年第9期转载。

(43)李大钊:《Bolishevism的胜利》,《中国现代文学史参考资料·文学运动史料选》第1册,上海教育出版社1979年版。

(44)美国《人文》杂志社编,多人译:《人文主义:全盘反思》,生活·读书·新知三联书店2003年版,第42-45页。

上一篇:阿Q的无奈

下一篇:新时期与新的生态审美观