从《管子》看小农经济与市场(上)

在我国上的封建地主制时代,存在着比西欧发达的市场。这种市场是建立在小农基础之上的。小农与市场的联系相当密切,以至流通已成为小农经济再生产的一个必要环节。但这种建立在小农经济基础上的市场(可称为传统市场)和建立在社会化大生产基础上的现代市场存在着很大区别,它具有自己特殊的经济概念、经济现象和经济运行方式。我国封建地主制形成时期小农经济与市场的联系,以及在这基础上形成的经济概念、经济现象和经济运行方式。在《管子》书中有生动的反映。

《管子》是先秦诸子中对经济问题论述最多、最集中的一部。在现存《管子》76篇中,涉及经济问题者超过1/2,以论述经济问题为主者约占1/3强。《管子》对经济问题的论述是站在封建国家的立场上,始终围绕国家对社会经济生活的管理而展开的,它并没有直接讲述小农或地主的经营与运作。但农民是当时入耕出战的主力,是封建国家依以存在的根基,因此《管子》的论述不能不涉及农民经济的各个方面。在某种程度上甚至可以说,《管子》的经济学正是在封建地主制的小农经济的条件下形成的特殊的经济学。

对《管子》的著作年代和思想体系。学术界存在很大分歧。《管子》非一人之笔,亦非一时之书,已成定论。现在的问题是,《管子》成书于战国呢?还是分别成书于战国至秦汉?它是不同学派著作的杂凑呢,还是大体属于同一学派的著作?我赞成张岱年先生关于《管子》是战国时代推崇管仲的学者的著作汇集的主张[1]。《管子》各篇内容、风格虽不完全一样,但它们所论述和回答的问题彼此相联系,具有基本一致的思想体系,其内容则深深打上战国时代的烙印。关于这个问题,本文不可能展开讨论。不过本文的目的,既不是论述《管子》的思想和理论,也不是考证《管子》时代的某些历史事件,而是通过《管子》的思想、主张和有关论述,探讨其所反映的社会情态的一个侧面:封建地主制兴起时期小农经济与市场之关系。因此,退一步说,即使《管子》中果真有属于汉代的作品,也并不对本文的目的构成妨碍。因为我们要探讨的是较长时段的情态史,而不是较短时段的事件史。

本文拟分上下两篇。上篇主要谈战国小农与市场联系之加强及其种种表现。下篇主要谈建立在以自给性生产为依托的小农经济基础的传统市场的一些特殊经济概念和经济现象。

上篇

小农经济是指在农业领域内与使用手工工具相联系的个体经济,它最本质的内涵,一是以个体家庭为生产和消费的单位,即把物质再生产和人口再生产结合在一个家庭中,二是以直接生产者的小私有制为基础,这种小私有制包括对土地、农具、耕畜和其它生产资料程度不同的所有权。小农经济曾经存在于不同时代,它并非一成不变的。我国小农经济并非始于战国,但战国时代是它的新阶段。

一、战国小农经济独立性的加强

在我国,小农经济的历史可以追溯到原始社会的晚期。我国中原地区从仰韶文化开始已普遍出现小型住房的遗址,其中有的房子遗址除有生活用具外,还有农业、手工具、粮食、窖穴等伴随出土;这种情况到了龙山文化时期更为普遍,并出现了在小房子基础上扩展而成的双室和套室等较大的房子。这些住房的主人显然已不是与生产分离的对偶家庭,而是具有独立经济的个体家庭[1]。按照恩格斯的说法,这种个体家庭的“最后胜利乃是文明时代开始的标志之一”[2]。这可以说是我国小农经济之肇始。

不过,在很长时期内,这种小农经济仍很幼弱,未能摆脱原始共同体的襁褓。他们在农作中主要使用木质耒耜,后来还有钁和钱镈等青铜农具,生产能力较低,荒地的开辟、农田沟洫排水系统的修建都要依靠集体的力量,田间劳动虽由各家单独进行,但仍需在共同体内实行必要的互助协作,从而形成公有私耕的公社。我国上古时代长期存在的井田制,正是农村公社及其变体。虞夏商的奴隶社会、西周春秋的封建领主制社会,都是建立在井田制基础之上的。[3]

在我国西周春秋封建领主制时代,全国土地和臣民的最高所有权名义上属于周天子,实际上这种所有权是在同姓和异姓贵族中按等级分配的。贵族的领邑建立在农村公社的残骸上。贵族领主在其领邑中不但拥有实际的土地所有权,而且实行上的统治,可以置官属、养私兵、设刑戳、收族党,同时拥有大片自营地(“公田”)和各项设施,形成一定的劳动分工和共同的经济生活。在这种领邑中作为当时主要农业劳动者的庶民,不但在人身上依附于领主,实际上处于农奴的地位,而且在经济上与领主相互依存,结合形成封闭程度颇高的经济实体。起源于农村公社的井田制已蜕变成贵族领主的授田制。农民从领主那里领到一块分地——“私田”和宅圃,用自己的农具在实际上归他们使用的田宅上种植粮菜桑麻,并在村社的公有地上放牧、渔猎,形成其相对独立的私有经济。这也是小农经济的一种模式。不过这种经济的独立性十分有限。农民必须首先在领主的“公田”中完成各种劳役,这是由农村公社公积劳动演化而来的徭役劳动,实质是封建劳役地租。由于单个家庭经济力量不足,还流行着“耦耕”等农村公社换工协作的遗俗;家庭生产不能自我满足的需要,则可从领邑内部的劳动分工中求得解决[4]。《逸周书·大聚》谈到周代的乡邑,“兴弹相佣,耦耕俱耘。男女有婚,坟墓相连,民乃有亲。六畜有群,室屋既完,民乃归之。乡立巫医,具百药以备疾灾,畜百草以备五味。立勤人以职孤,立正长以顺幼,立职丧以恤死,立大葬以正同。……山林薮泽。以攻其利。工匠役工,以攻其材,商贾趣市,以合其用。……分地薄敛,农民归之。”又据《盐铁论·水旱》载:“古者干室之邑,百乘之家,陶冶工商,四民之求足以相更。故农民不离田亩而足乎田器,工人不斩伐而足乎陶冶,不耕田而足乎粟米。”这些均可视为对封建领主制时代贵族领邑内部劳动分工和自给自足生活的一种模糊的、诗化的回忆。

我们在西周春秋的一些中(例如《诗经》中的农事诗)可以找到对农民生产和生活各个方面的描述,唯独没有农民在市场上交换的记载。《诗·卫风·氓》有“氓之蚩蚩,抱布贸丝,匪来贸丝,来即我谋”的诗句,好像是讲农村的物物交换;但这位打着“贸丝”的招牌来相亲的汉子,实际上是一个“士”,不能以此说明农村中的商品交换。《左传》僖公二十七年称晋文公之治,“民易资者,不求丰焉,明征其辞”。这里“民”的概念比较笼统,在多大程度上与农民有关,难以确定。除此以外,很难找到与农村沾边的商业活动的记载了。不是说当时没有交换、市场和商业。有的。但在很大程度上这时的商人和商业是依附于贵族领主,并为贵族领主服务的,即所谓“工商食官”(《国语·晋语四》)。我国封建领主制时代市场的主体不是农民而是贵族领主。

这种情形,春秋战国时代逐步发生了变化。大抵从西周末年起,公田劳役制已为农民厌弃,实际上难以维持。春秋初年,管仲在齐国率先实行“相地衰征”,即按土地数量和质量的等差收税。稍后鲁国实行的税亩制与此相类。这种制度是以公田制被废弃,农民份地固有化,并出现质量与数量的差别为前提的。它的实行反过来促进了农民份地的私有化。接着,农民逐步获得了充当甲士的资格(在这以前,只有贵族下层的“士”才能充当甲士),提高了政治地位,但却以在税之外增纳军赋为代价。军赋则逐渐转向以“田”为征纳单位。从公田力役到相地衰征,其性质是从劳役地租转变为实物地租。以后各国为了加强中央集权,削弱贵族领主势力,相继把赋禄以邑制度改为“赋禄以谷”的制度,贵族领主直接治民的权力被剥夺了,井田制的樊离被突破了。农民遂由领主的农奴转化为封建国家的自耕农,他们向封建国家缴纳的赋税也成为真正的课税意义上的税。战国时代,国家授田制的外壳虽然维持着,但农民份地已实际私有化,并出现贫富分化、土地占有不均现象。这一切变化的基础是铁农具的推广,农民个体家庭独立生产能力的大大加强[5]。总之,随着生产力的发展和生产关系的变革,战国时代小农经济取得更为完整的形态,从而导致小农经济与市场关系的深刻变化。

一方面由于社会生产力的发展,小农生产生活上的需求增多了,小农能提供市场的产品也增加了。另一方面,由于井田制的崩溃和领主制的破坏,在农民家庭经济之上,已不存在前述贵族领邑那样半封闭的经济实体,农民经济虽然力求自给自足,但由于规模狭小,总有不能自给的部分,这些部分一般只能从市场上取得;而他多余的产品,或用以换取其它必需品的产品,也只能到市场上出售。因此,战国小农已摆脱从前对领主和领邑的依赖,独立地出现在当时的市场上。

孟子对陈相的批评是大家所熟知的。他揭示了当时农民“纷纷然与百工交易”[6]的事实,指出“子不通功易事,以羡补不足,则农有余粟,女有余布;子如通之,则梓匠轮舆皆得食于子”[7]。这种“通功易事”,在《管子》中被称为“交能易作”(《治国》,本文引《管子》文,只注篇名,下同)和“通财交假”(《轻重甲》)。其意思都是互通有无,交换产品。总之,战国小农已有较大的经营自主权,相当程度上已成为当时市场上的主体。

--------------------------------------------------------------------------------

[1] 参阅李根蟠、黄崇岳、卢勋:《原始社会经济研究》第十章,中国社会出版社1987年版。

[2] 《马克思恩格斯选集》第4卷第57页,人民出版社1972年版。

[3] 参阅拙著《井田制及相关诸问题》,载《中国经济史研究》1989年第2期;《耦耕纵横谈》,载《农史研究》1981年第3期。

[4] 参阅拙著《井田制及相关诸问题》,载《中国经济史研究》1989年第2期;《耦耕纵横谈》,载《农史研究》1981年第3期。

[5] 参阅拙著《春秋赋税制度及其演变初探》,载《中国史研究》1979年第3期。

[6] 《孟子·滕文公上》。

[7] 《孟子·滕文公下》。

二、流通成为小农再生产过程的必要环节

战国小农要从市场上取得哪些产品呢?《管子》的作者从小农再生产的角度归纳为“耒耜械器,种穰粮食”(《国蓄》)两大项。

战国时铁农具在黄河中下游地区已经普及。《海王》:“今铁官之数曰……耕者必有一耒、一耜、一铫,若其事立。”《轻重乙》:“一农之事,必有一耜、一铫、一镰、一鎒、一椎、一铚,然后成为农。”除“椎”以外均为铁制。我们知道,西周时人们仍主要使用木质耒耜从事耕播,农家自己就可以制造或修理这些农具,无须购买,所以《诗·豳风·七月》说:“三之日于耜,四之日举趾。”据毛传,“于耜”就是修耒耜。是农民自己的活。但铁农具就非购买不可了。正因为这样,《海王》作者提出用每个“耜铁”(即耜的铁刃套)加价十钱的办法增加财政收入。《轻重乙》的作者甚至认为春耕即将开始时,通过什伍组织向农民摊售“耜铁”,其收入可抵得上一季的收成。不管这些设想是否曾付诸实现,战国时农民要从市场购买其必需的铁农具,当系不争之事实。

农业生产季节性强,一年一收。收获后农民粮食比较宽裕,但要完纳租税,清偿债务,购买必需品,又由于缺乏足够的储粮设施,他们往往急于出售粮食,而到春耕或青黄不接时,又要从市场购进多少不等的种子和口食。《治国》篇把小农的这种特点概括为“凡农,月不足而岁有余者也”。商人利用这一特点买贱卖贵,“秋籴以五,春粜以束(十)”。《管子》则主张由政府发放农贷,限制商人的剥削。所谓“无食者予之陈,无种者贷之新”(《揆度》)。种子作为商品在其它中也有记载。如《韩非子·内储说下六征》载:“韩昭侯之时,黍种常贵甚,昭侯令人覆廪,廪吏果窃黍种而粜之甚多。”战国大商人白圭也说过“长斗石,取上种”(《史记·货殖列传》)。这些记载表明,战国时农民购买谷种是有一定普遍性的。

农业生产的季节性又导致劳动力使用忙闲不均的现象。小农经济主要依靠家庭劳动力从事生产。《乘马》说:“均地分力,使民知时也,……是故夜寝蚤起,父子兄弟不忘其功,为而不倦,民不惮劳苦。”这是在份地实际私有、赋税均平合理、家庭独立经营条件下,小农生产积极性高涨的写照[1]。但即使这样,在农忙时也往往感到人手不够。尤其是劳动力紧缺的家庭。过去,这些困难可以通过村社或领邑内的换工互助来解决,现在却不能不求诸市场了。《治国》:“耕耨者有时,而泽不必足,则民倍贷以取佣矣。”

不但农业生产,蚕桑生产的忙月,“口食薄曲”往往也要从市场购取(《轻重甲》)。

仅从以上材料看,战国小农的生产已离不开市场,流通已成为小农经济物质再生产的必要环节。《荀子·富国》说:“裕民则民富,民富则田肥以易,田肥以易则出实百倍。”这就是说,农民富裕了才能增加对农业的投入,精耕细作,多施肥料,夺取农业的丰产。这些农业投入中就应该包括通过交换取得的农业扩大再生产所必要的生产和生活资料。

农民从市场上购买的物品当然不止上述这些。例如农民普遍需要的食盐釜甑,部分农民需要购买的衣物履冠等等,在这里就不细说了。

战国小农能向市场提供什么商品呢?这需要对当时的农业生产结构和水平作些考察。

《管子》所反映的农业生产结构以谷物生产为主,谷物中又以粟占首位。五谷被认为是“民之司命”(《国蓄》等),粟被认为是“有人之途,治国之道”(《治国》)。战国的粮食产量,据《汉书·食货志》所载战国初年魏李悝的说法,是亩产一石半。这亩是周亩,石是大石。[2]《管子》中有些记载比这高。后者如《治国》篇讲嵩山以东,河汝之间“中年亩二石”。《轻重甲》说“一农之事,终岁耕百亩,百亩之收不过二十钟”,每亩二“釜”,也是两石。这和前些年出土的银雀山竹书《田法》关于“中田小亩(周亩)亩二十斗,中岁也”的记载一致[3]。当时的劳动生产率,《臣乘马》有“民食十五之谷”的说法。即农民生产的粮食中农民家庭食用量要占一半左右。以李悝所说每人每月平均食粟1.5石,每年18石算,五口之家食用90石,六口之家食用108石。一个农户耕种百亩的产量应倍于此数,每亩正在二石上下。《揆度》:“上农挟五,中农挟四,下农挟三。”是指一个农业劳动力生产量除自己外能供养多少人。《乘马数》也有类似说法。以“中农挟四”论,一个农业劳动力的产量供养连自己在内的五个人。如一家五口两个劳动力,每个劳动力负责供养的家庭人口连本人在内是两个半人。他的生产量除此以外还可以再供应两个半人,正好是一半对一半。这和“民食十五之谷”完全合辙。我在这里是就一般情况算的一笔大帐,撇开一些特殊事例和具体情节。它说明当时作为整个农业生产基础的粮食生产已经能够提供可观的剩余。很有经济头脑的《管子》的作者是懂得这一点的。《国蓄》说:“且君引錣量用,耕田发草,上得其数矣;民人所食,人有若干步亩之数,计本(生产)量委(蓄积)则足矣。”这是战国秦汉商品经济和各项经济文化事业蓬勃的基础,也是封建地主制之所以能实行“见税什伍”的租佃制的基础。

粮食生产以外,战国小农还经营哪些生产项目呢?我们先看《揆度》的记载:

食民有率,率三十亩而足于卒岁,岁兼美恶亩取一石,则人有三十石;果蓏素食当十石,糠秕六畜当十石,则人有五十石;布帛丝麻,旁入奇利未在其中也。故国有余藏,民有余食。

这里的“亩”是指“东亩”(齐亩),每一东亩相当于0.64周亩。一人30亩,五口之家150亩,折成周亩为96亩。亩产1石,折成周亩则是1.56石/亩,比李悝所说的1.5石稍高。但总产150石,与李悝所说一致。可见《揆度》作者和李悝对战国小农粮食生产规模和产量的估计很接近,但《揆度》所载除种粮外,还胪列了园艺、畜牧、桑麻纺织等生产项目,这些多种经营的收入占农家生产总收入40%以上。相比之下,《揆度》较可信,李悝所言则有片面性;片面性不在于对粮食产量的估计,而是在于忽略了农家的副业生产。

对当时的生产结构,我们还可以从《立政》的有关论述中获得进一步的认识:

山泽救于火,草木殖成,国之富也,沟渎遂于隘,障水安于藏,国之富也;桑麻殖于野,五谷宜其地,国之富也;六畜育于家,瓜瓠荤菜百果备具,国之富也;工事无刻镂,女事无文章,国之富也。

对以上五项主要生产事业,分别设置五种职官。虞师管山泽“以时禁发”,为老百姓提供建筑用材和柴薪等。司空管水利。桑麻、五谷同属大田作物,政归司田。园艺畜牧为农家副业,政归乡师。更有意思的是“女事”与桑麻分开,与“工事”同归工师掌管。

种植桑麻,从事纺织,从总体看应是农家仅次于粮食的生产项目。战国时小农家庭耕织结合的最明确记载见于《尉缭子·治本》:“夫在耘耨,妻在机杼。民无二事,则有储蓄。……春夏夫出于南亩,秋冬女练[于]布帛,则民不困。”商鞅改革规定“耕织致粟帛多者复其身”(《史记·货殖列传》),说明农民家庭男耕女织相当普遍。何况纺织业素称发达的齐国呢?不过应当指出,从事纺织的不光是农家妇女,一些“士”和官僚贵族的妻妾以至女奴亦以纺织为务。吴起因其妻织组不中度而把她赶走即为显例(《韩非子·外储说右上》)。故战国文献中常把农事与女工并列。从上引《八观》记载看,可能有部分从事“女事”生产者不种桑麻,而从农民那里取得原料。另外,也有些农民家庭由于各种原因不事纺织,而象李悝所说那样买布制衣。但无论如何,农家妇女仍然是纺织业的主要力量。

关于当时纺织业的劳动生产率,《揆度》有“上女衣五,中女衣四,下女衣三”的记载。这说明家庭纺织业不完全是自给性生产,她们是可以提供不少剩余产品进行交换的。如不进行交换,就会出现孟子所说的“女有余布”的现象。

家庭纺织业产品和农业主要产品粮食同为市场上最重要的商品。《山国轨》载:

桓公曰:行轨数(准则)奈何?对曰:某乡田若干,人事之准(按指社会需要)若干?谷重(谷价)若干?上曰:某县之人若干?币(货币)若干而中用?谷重(谷价)若干而中币(货币);终岁度人食,其余若干?曰:某乡女胜事者终岁绩其功业若干?以功业直(值)时而櫎(估计)之,终岁人已衣被之后余衣若干?

由于谷和衣(女工为乡中之人,主要应为农家妇女)是当时最主要的商品。作者要求根据一个地区耕地、人口、劳力等比例,算出该地区能进入市场的余粮数量和余衣数量,以便投放与商品数量和价格相适应的货币量。

作为副业的园艺、畜牧和采猎,也有相当部分产品进入市场。如《八观》把草木、桑麻、六畜称为“时货”,其丰盛与否成为贫富的标志。《轻重甲》谈到依靠山林、菹泽、草莱之所出来“通财交假”。该篇还讲了这样一个故事:齐国北泽发生大火,管仲认为是有利于农业和农民的好事。果然这一年农民早早就交纳了租税。这是因为北泽烧了,城中居民无法就近取得薪柴,“农夫得居装而卖其薪荛,一束十倍,则春有以倳耜,夏有以决芸”。故事可能是虚拟的,但农民以副助农的事实必定是存在的,他们的生产费用相当程度上是依靠经营商品性副业取得的。

由于农民要从市场上购买必要的生产资料和生活资料以维持其再生产,因此农民必须有意识地安排一部分能用以交换的产品的生产。从这个意义上讲,战国小农经济中,已经包含了部分商品性的生产。

--------------------------------------------------------------------------------

[1] 学术界不少人主张“均地”是实行土地国有制下的授田制,我认为授田制只是一个虚壳,农民份地巳实际私有化,此问题,容另文详述。关于“均地”的实际意义是“相地衰征”、平均税负,可参阅巫宝三《管子经济思想研究》第二题,中国社会出版社1989年版。

[2] 参见昊慧《中国历代粮食亩产研究》,农业出版社1985年版。

[3] 参阅李学勤《银雀山简<田法>讲疏》,载《中国文化与中国》,东方出版杜1986年板。

三、集市的出现

“市”在我国起源很早。相传神农氏之时“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所”(《周易·系辞下》)。这实际上是原始部落间互通有无的交换活动,这种“市”未必形成固定的地点与时间。固定的“市”出现在原始时代向文明时代过渡之际。这些“市”是设在城中的,一直到春秋时代仍然是这样。《揆度》说“百乘之国,中而立市”,“千乘之国,中而立市”,“万乘之国,中而立市”,就是指这种市。《考工记》:“匠人营国,方九里,……面朝后市,市朝一夫。”“国”即都城,其布局中,宫室前面是“朝”,后面是“市”,市的面积占有“一夫”、即方百步(步百为亩,亩百为夫)之地。《国语·齐语》载春秋初年管仲相齐,对国都和鄙野居民分别进行编制,“国”中居住士、商、工,商人安排在“市”区附近,划分为三乡。而野只居住农民,无市,无商。《左传》中所载的“市”,都是指“国”中之市。可见,我国春秋以前不存在农村集市,起码不存在有一定普遍意义而足以引世人注意的农村集市。在封建领邑制和井田制尚未瓦解,农民还离不开他依以生存的共同体的条件下,要形成以农民为主体的农村集市恐怕是不可能的[1]。

战国时代情形不同了,农村集市的确出现了。《乘马》[2]云:

方六里命之曰暴,五暴命之曰部,五部命之曰聚。聚者有市,无市则民乏。

方六里,一乘之地也。……则所市之地六步一斗,名之曰中,岁有市,无市则民乏。

方六里名之曰社,有邑焉,名之曰央。立关市之赋。黄金百镒为一箧,其货一谷,笼为十箧,其商苟在市者三十人,其正月(按正月指征税之月)十二月,黄金一镒,命之曰正布。

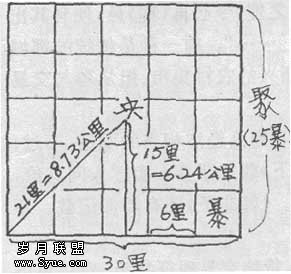

暴、部、聚是《乘马》作耆设计的各级行政组织(“官制”)的名称,聚之上还有乡和方。一聚包括25个暴。(有些学者认为聚是方150里,不确。这是把暴、部、聚当作土地面积依次递进的计量单位。而据“方六里命之曰暴”推算出来的。如果按这样,暴方六里是36方里,聚方一百五十里是22500方里,聚相当于625暴。显然是不对的。)暴是一个什么样的组织呢?《乘马》在谈到“邑制”即居民组织时说:“五家为伍,十家为连,五连为暴。”一暴50家,要承担一乘之赋。可见,“暴”实际上是一个村邑,或在村邑基础上编制的基层组织,是一个实体。聚是一级行政单位,未必是经济实体。所谓“聚者有市”,是指在“聚”这一级行政单位管辖范围内必须设市。市实际上设置在位置比较适中的村邑中。所谓“方六里名之曰社,有邑焉,名之曰央,立关市之赋”,应即指此。《说文》:“央,中央也。”《玉篇》:“央,亦位内,为四方之主也。”从集市的要求看。这个置市的“邑”的应在“聚”的中央。名之为“央”,也就是中心村邑的意思。显然这是农村集市,而不同于以往的“国”中之“市”。这种集市的交易圈的半径有多大,我们也可以根据《乘马》的记载作些推算。如果把一个“聚”范围内的25个“暴”依次排列为一个整齐的方阵,如下图。

在这个方阵中,每一小方格代表一暴,方六里,每一行代表一部,整个方阵代表一聚,方三十里。中间那个方格代表的“暴”是设市的“央”邑。从“央”的正中心到正方形每边的中点距离为15里,到四角的距离为21里。折算为公里则分别为6.24和9.73[3]。我们可以大致把6—9公里视为《乘马》所设计的农村集市制度的交易半径,而把一聚的范围方三十里(即900方里=l55.6平方公里)[4]视为交易腹地。《乘马》作者的这种设计是合理的,有根据的,因为在古代农民赶集主要靠步行,顶多是用牛车,走6—9公里大约需3小时左右,符合农村集市在一天内往返并完成交换活动的要求[5]。这和近世山东农村集市的布局相当接近。例如据许檀等的研究,明清山东农村生产资料集市的交易半径一般在4~8里之间,个别最长也只10.3公里[6]。从战国到明清相隔二千余年,在同一地区的农村集市竟有如此相似之处,这不应该是巧合,而是由农村集市活动的内在所使然。由此可见,《乘马》所载并非向壁虚构,一定是农村中相当普遍地出现了集市,《乘马》作者才会据此作出上述设计,试图使农村集市制度化,并把它纳入封建国家对社会经济生活的管理体系之中,对农村集市的参与者征收摊位税和货物税。

《乘马》的这套制度,在一定程度上可能是曾付诸实施的。设市的村邑人物荟萃,为了管理方便,“聚”的行政机构很可能设置于此。因此,市与聚结下不解之缘,其影响及于后世。朱桂昌先生育《古“聚”考说》之作。他认为“聚”作为里落的一种的名称与一般里落的区别,正是聚中有市。除举《乘马》上引文为证外,又指出汉代长安西的细柳聚有市,故又称“柳市”,王褒《僮约》中也有“担荷往来市聚”句等。他从《史记》三家注、《汉书》及颜注、《后汉书》及李注、《续汉书》及刘注、《晋书》、《水经注》等中收集了专称聚的地名99个,详细列表,并绘出分布图[7]。这篇文章的贡献在于突破了农村集市到唐宋时代才出现的流行观点。但文章认为市聚形成于西汉则是可商的。这与作者把《管子》当作西汉作品有关。其实,即使在认为《管子》中许多篇章出于汉人之手的学者中,也几乎一致认为《乘马》是战国时代作品。因此,把《乘马》“聚者有市”看作汉代情形反映显然是不妥当的。

战国时代的其它文献也能证明当时农村集市的存在。

例如《战国策·齐策五》载苏代对齐闵王说:如果打起仗来,“通都小县,置社有市之邑,莫不止事而奉王”。这种“置社有市之邑”,与上引《乘马》所述完全一致。

临沂银雀山汉墓中出土的战国竹书中有《市令》一篇。其中谈到了两种市。一种是“国市”:“国市之法,外营方四步,内宫爯(称)之”。规模比《考工记》所载的市还大。其中还有“肆邪市列之数”。另一种是“邑市”:“……吏者具,乃为市之广陕(狭)小大之度,令必爯(称)邑,便利其出入之门,百货财物利。市必居邑之中,令诸侯、外邑来者毋□□□……”。前一种是传统的都城中的市场,后一种与《乘马》、《齐策》所载的“市”性质相似,属于新兴的农村集市。但从参与交易的有从“诸侯外邑来者”看,某些邑似有向小城镇之趋势[8]。

上举诸例,恰好都是属于齐地的。这说明战国时齐国的市场与商品经济相当的发达。不过,当时的农村集市,并非只存在于齐国。例如《韩非子·外储说左下》载:“郑县人卖豚人问其价,曰:‘道远日暮,安暇语汝’。”这就很象到农村集市中赶集卖猪的。《韩非子》还有类似记载。不过这些记载尚欠明确,我们不妨从另一个角度作些考察。

从上引《乘马》文得知,农村集市是要征税的,摊位税征粮食,货物交易税征货币。农村集市中虽有商人插足其间(详后文),但市场主体仍为农民。关市之征遂成为农民负担之一。如《治国》就把“关市之租、府库之征(军赋)、什一之粟(田租)、厮舆之事(力役)”并列为农民对国家的四大负担。对关市之征应该采取何种政策,是战国思想家们讨论得沸沸扬扬的一个问题。以荀子为代表主张“平关市之征”。《荀子·富国》提出“裕民”主张,认为“裕民则民富,民富则田肥以易,田肥以易则出实百倍”。如何“裕民”呢?政策措施是“轻田野之税,平关市之征,省商贾之数,罕兴力役,无夺民时”。这里的“民”明明白白指农民,其政策建议条条都是为农民排忧解难。这里的“市”主要应指农村集市,起码是包括了农村集市。盖荀子看到农村集市与农民再生产关系密切,“平关市之征”意在降低农民的交易费用。以商鞅为代表则主张“重关市之赋”。《商君书·垦令》说:“重关市之赋,则民恶商。”他也看到农民要把他们的产品(主要是粮食)拿到市场上(主要是农村集市)出售,他设想用“重赋”限制农民在集市中的交易活动,又用“出粟授爵”的办法吸收农民余粮,使“农不得粜”、“商不得籴”。主要用意在“抑商”,而迫使农民专一勉力于农业生产。荀、商所代表的政策思路可以说是截然相反的,但却从不同侧面反映了战国时农村集市的普遍存在。

[1] 何休《公羊解诂》宣公十五年论“并田之义”,“五曰通财货,因井田以为市,故俗曰市井”。望文生义,主观臆断,实不足为凭。《周礼·遗人》:“遗人掌邦只委积……凡国野之道,十里有庐,庐有饮食;三十里有宿,宿有路室,路室有委;五十里有市,市有候馆,候馆有积。《周礼》成书较晚。而且这里的设计是为了向商旅宾客提供食宿方便,而不是面向农民。故不能视为春秋以前存在农村集市之证据。

[2] 下述引文据《<管子>经济篇文注译》(江西人民出版社1980年),对原文有所校改。

[3] 周制300步为里。6尺为步,每1周尺=0.231米,则1周里=1800同尺=415.8米=0.4158公里。据此15周里约为6.24公里;21周里约为8.73公里。

[4] 据上注,1周里=0.4158公里,则1平方周里=0.173平方公里。

[5] 西周实行公田劳役制时,要到同一“藉田”上服役的农民的住所和私田,也是分布在围绕藉田纵横三十里的范围内,为的是往返劳作的方便。《诗·周颂·噫嘻》:“噫嘻成王,既昭假尔,率时农夫,播厥百谷,骏发尔私,终三十里,亦服尔耕,十千维耦。”讲的就是公田播种完成后,放开农民在三十里范围内的私田上抓紧春耕的情景,这“终三十里”和一聚方三十里是一致的,均是一天内往返操作的内在要求所决定,虽然公田服役和农村集市往返操作的内容是不同的。又,古代行军一日三十里,为一宿,或一舍,这包括了粮草辎重的搬运在内。赶集简单得多,十五里路一日之内往返并完成交易活动,是比较合理的界限。

[6] 许檀,经君健:《明清时期山东生产资料市场初探》,《中国经济史研究》1988年第4期,按据许檀最近研究清中叶山东农村集市交易半径平均为4~6公里,山区稍大些,见本期第60页。

[7] 朱桂昌:《古“聚”考说》,《纪念李埏教授从事学术活动五十周年史学集》云南大学出版社1992年版。

[8] 东汉王符《潜夫论·浮侈》:“天下百郡千县,市邑万数”。这种“市邑”与《乘马》、《齐策》、《市令》所载一脉相承,这种邑中之市,主要为农村集市,每县中有市之邑十数,颇可观。说明从战国到汉代,农村集市是普遍存在的。

四、商人插足于小农的再生产过程

前面说过,战国以前的商业和商人在很大程度上是依附领主贵族并为领主贵族服务的,他们主要从事远途贩运贸易,很少和小农的再生产发生联系。最典型的材料是《国语·齐语》:

令夫商,群萃而州处,察其四时,而监其乡之资,以知其市之贾,负任荷担,服牛轺马,以周四方,以其所有,易其所无,市贱鬻贵,旦暮从事于此。以饬其子弟,相语以利,相示以赖,相陈以知贾。

《管子·小匡》是在《齐语》基础上修收补充而成的,它在士农关系方面对《齐语》作了很大改动[1],上引谈商人这段则大体保持原样,但在“市贱鬻贵”后加了“是以羽旄不计而至,竹箭有余于国,奇怪时来,珍异物聚”等语,把这种远途贩运贸易为领主贵族服务的性质反映得更加清晰,而为人们所乐于引用。因为当时工商是为领主贵族服务的,所以他们居住在“国”(城)中,而与居于野的农民分开。《齐语》载管仲“制国以为二十一乡:工商之乡六;士乡十五”。“士”脱离生产,平时讲求礼义,战时充当甲士,属下级贵族,故“士乡”实际上是贵族之乡。管仲以士乡为基础把“国”分为三部分,由齐君和国子、高子二卿分别各帅五个士乡,即为“三军”。而把六个工商之乡(工乡、商乡各三)分别搭配到这三部分中。即所谓“参国起案,以为三官……工立三族,市立三乡”。商人之从属于领主,反映得清清楚楚;而后来之军市,亦即渊源于此。

由于商人主要从事远途贸易,故上古时代往往“商旅”连称。《易·复卦》:“先王以至日闭关,商旅不行。”《考工记》:“通四方之珍异以资之谓之商旅。”直到战国初年,墨子说“商人之四方,市贾倍徙,虽有关梁之难、盗贼之危,必为之”,仍是远途贩运商。

春秋时代,工商食官的制度逐渐松弛,私营工商业者陆续出现,但从《左传》《国语》的材料看,当时的商人仍然主要在各诸侯国之间进行贸易,而且他们并没有摆脱对贵族领主的依附。有关情形,李剑农先生已论之甚详。

首先指出战国商人与农民发生密切关系这一不同于前代的特点,也是李剑农先生。他说:

春秋时期,“封建”领主为商人之重要顾客,赢利之取得,亦以得自领主者为多,下层农民尚未直接感受商人剥削之势力。迨入战国以后,则大异矣。《国策》记弱顿说秦王曰:“天下有有其实而无其名者,商人是也。无耙铫推耨之劳,而有积谷之实,此有其实而无其名也。有无其实而有其名者,农夫是也。解冻而耕,暴背而耨,无积粟之实,此无其实而有其名也。”此言农民受商人之剥削,农民之收获,全被商人榨取而去也。盖自春秋晚期,诸侯兼并之土地日广,政权集中,下层农民,身份上渐趋解放,近于自由之佃民,因农业技术之进步,农作物之数量亦渐加,多数农民,皆成为商人之顾客;商人剥削之势力,遂直接及于农民。[2]

李氏的观察是敏锐的。但对农民之所以受商人剥削的原因的分析,则义有未尽。前面已经提到,战国时代的农民已摆脱对原有封建领主在上和上的依附,以独立的商品交换主体的角色参与市场活动,成为市场上重要的商品供应者,同时又要从市场上购取维持其再生产的一些必要的物质资料,流通已成为小农经济物质再生产的必要环节。只有在这样的前提下,商人插足小农再生产过程,并居间剥削,才成为可能的和必然的。

在战国有关中,把商人对农民剥削的问题提得最尖锐、分折得最透彻的,要数《管子》。例如:

彼时有春秋,岁有赈凶,政有急缓,故物有轻重。岁有赈凶,则民有羡不足;时有春秋,则谷有贵贱。而上不调徭,故游商得以什佰其本。(《七臣七主》)[3]

岁有凶穰,故谷有贵贱;令有缓急,则物有轻重。然人君不能治,故使蓄贾游市,乘民之不给,百倍其本。(《国蓄》)

今天下起兵加我,民弃其耒耜出,持戈于外,然则国不得耕,此非天凶也,此人凶也。君朝令而夕求具,民肆其财物与其五谷,为售厌分(按,分,半也;厌分指满足于半价)而去。贾人受而廪之,然则国财之一分(按,分,半也)在贾人。师罢民返其事,万物反其重(按,“反其重”指恢复原来的价格)。贾人出其财物,国币之少分(按,指少半)廪于贾人。若此则币重三分,财物之轻[4]三分。贾人市于三分(按,文中之“三分”均指三分之一)之间,国之财物尽在贾人……(《揆度》)

今君之籍取以征,万物之贾(按,贾通价)轻去其分(按半也),皆入于商贾……故贾人乘其弊以守民之时,贫者失其财,是重贫也;农夫失其五谷,是重竭也。(《轻重甲》)

古人有行商坐贾之说。《说文》:“贾,市也。一曰坐卖售也。”故上引《管子》文中这些被称为“贾人”、“蓄贾”和“商贾”的人,已不是那种通四方之珍异、为领主服务的行商,而是一方面收买农民的农副产品、另方面向农民供应所需物资的坐商了。他们是利用农副产品和农用物资的价格波动,买贱卖贵,囤积居奇,从而攫取巨额利润的。什么因素导致农副产品和农用物资的价格发生波动呢?根据《管子》的分析,可以归纳为因素和社会因素两个方面。自然因素就是所谓“时有春秋,岁有赈(按,赈,富也,指丰年)凶”。丰收年份或秋收季节,一般谷多价贱,受灾年份或春耕青黄不接之时一般谷缺价贵。社会因素主要是政府的急征暴敛。为了应付政府的需索,农民只好贱价抛售手头的粮食和财物,而政府需索的物品则因此价格倍徙。战国时战争频繁的社会环境,又使政府的赋敛变得更加急迫和苛重。上述因素导致的价格波动,给商人买贱卖贵、侔取暴利提供了机会;而商人的兴波助澜、囤积居奇,又反过来成为加剧价格波动的重要社会因素。不过,上述诸种因素在一定意义上说都属于外部因素,更根本的因素要从小农经济自身寻找。也就是说,这种价格大幅度波动,是在封建地主制形成时期特定的条件下,建立在小农经济基础上的市场所固有的现象。关于这个问题,我们下文还要展开分析。

商人插足农民再生产过程的现象的出现,不晚于春秋战国之际。春秋末年计然的“平粜齐物”和战国初年李悝的“平籴法”,就是在这种背景下提出来的。因为如果不是农民与市场发生了联系,而商人从中渔利,就没有必要提出这类政策。而著名的商人范蠡和白圭。都做农副产品的生意。由于商人插足于农民再生产过程,而农业收成与“天时”(包括气候的季节变化和丰歉的年度变化)关系密切,于是又从农时中衍生出经商活动的“逐时”的“趋时”的观念。计然、白圭等人还根据太阴(木星)运行周期中在天穹中的不同位置判断年成的水旱丰歉,并从而进行商情预测,以此作为一切商业活动的基础。这些现象表明战国商人已经和小农经济的再生产结下了不解之缘。

战国中晚期,一些商人通过插足农业、剥削农民积累了大量财富,并力图在政治上寻找代理人。由于他们对农民的剥削在一定程度上削弱了封建统治的基础,对中央集权国家构成威胁。《轻重甲》说:“万乘之国必有万金之贾,千乘之国必有千金之贾,百乘之国必有百金之贾,非君之所赖也,君之所与也。”指这些蓄贾富商形成与国君抗衡的力量。《商君书》谈到农贫商富的现象。《韩非子》也谈到“富贾”“奸贾”及其买爵鬻官的活动。如《五蠹》说:“其商工之民,修治苦窳之器,聚弗靡之财,蓄积待时而侔农夫之利。”又说:“爵可买则商工不卑矣。奸贾货财[5]得用于市则商人不少矣。聚敛倍而数尊,过耕战之士,则耿介之士寡而高价之民多矣。”可见《管子》所述现象并非孤立的。正是针对这种现象,战国法家的代表人物提出了激烈的抑商政策。

[1] 《小匡》对《齐语》之改动,一些关键之处并不符合《齐语》原意,但却是战国时代社会变化之反映,李学勤先生曾有《<齐语>与<小匡>》一文(载《管子学刊》1987年创刊号)论之,可供。进一步之论述,有俟异日。

[2] 李剑农:《古代经济史稿》第一卷第71页,武汉大学出版社1991年版。

[3] 文中两“赈”字原作“败”,“羡”原作“义”,“徭”原作“淫”。此据郭沫若《管子集校》改。

[4]“轻”后原有“重”字,此据《管子集校》删。

[5] 原作“奸货财贾”,此据梁启雄《韩子浅释》校改。