广谱阴阳论与辩证矛盾论的比较研究

摘 要:广谱阴阳论是广谱基础理论的一个重要组成部分,本文通过系统地比较广谱阴阳论与唯物辩证法的辩证矛盾理论的联系和区别,凸现了广谱阴阳论对辩证矛盾理论的继承和;揭示了广谱阴阳论的独特视角和方法论特征。

关键词:广谱阴阳论 辩证矛盾论 比较

广谱阴阳论是广谱哲学关于辩证矛盾理论的一种新型研究,它用辩证结构主义方法,对于辩证矛盾、主要矛盾、矛盾的主要方面、基本矛盾和矛盾的转化等问题均提出了新的概念框架和数学模型。本文拟就广谱阴阳论与辩证矛盾理论的关系做一初步的研究。

一、辩证矛盾概念与两类阴阳理论

在流行的哲学教科书中,关于辩证矛盾的规定是:反映事物内部所包含的既相互对立又相互统一的关系的范畴。这个概念有如下几个要点:

(1)辩证矛盾不是逻辑矛盾。

(2)辩证矛盾是对立统一的关系。

(3)对立和同一是辩证矛盾的两个属性。对立性是指矛盾双方具有互相排斥、互相反对的性质,同一性是指矛盾双方互相依存、并在一定条件下互相转化的性质。

(4)矛盾的对立性又称为斗争性,斗争性和同一性之间存在着相互依赖、相互渗透、相互转化的特性。

(5)矛盾的双方在一定条件下可以互相转化。

(6)矛盾双方又对立又统一推动事物的运动、变化和发展。

这里存在三个问题,第一,如何把辩证矛盾确切化、精确化?第二,是否任何矛盾的双方都可以相互转化?第三,是否任何矛盾都是事物运动、变化、发展的动力?例如:真理的相对性和真理的绝对性之间如何相互转化?传统哲学认为“无数相对真理的总和构成绝对真理”,这句话的前提是,有些真理是相对的,有些真理是绝对的,这才会有“无数相对真理的总和”的说法,这显然是个错误的前提。真理只在指定的意义上有绝对性,在另外的意义上有相对性,即绝对和相对是同一个真理的两种相反属性,既然绝对和相对不能截然分割,因此就不存在“无数相对真理的总和构成绝对真理”的命题。

又如:我们说光具有波粒二象性,这是在两类不同实验(衍射实验和光电效应实验)中得出的结论,这一矛盾的双方并未表现出因双方力量消长的变化而导致光的变化。类似还有力学上关于物质运动中的“在与不在”的矛盾,也存在类似的问题。

广义阴阳概念及两类不同性质的阴阳概念的提出很好地解决了上述困惑。

所谓广义阴阳是以组成事物的要素、关系、结构等为载体的,并且通过这些载体表现出来的,具有相互依存又正相反对的性质、关系或状态(参见[1] P65)。这一概念有以下几点含义:

(1)用“阴阳”的概念取代辩证矛盾中的“矛盾”,并加以数学化、模型化、结构化,这样就可以用“阴盛阳衰、阴阳平衡、阳盛阴衰”来表示辩证矛盾双方的变化,从而鲜明的表现了辩证矛盾中的“矛盾”与形式逻辑中的“矛盾”的根本区别,也避免了人们在概念理解上的混淆(参见文献[1]P69)。

(2)广义阴阳不是实体,而是以组成事物、系统的要素、关系、结构为载体而表现出来的性质、状态和关系,明确这一点对于反对把矛盾双方理解为实体具有重要意义。系统诞生后,国内外均有不少学者借系统是由诸多要素组成而反对“一分为二”,混淆了辩证矛盾的“二”与系统的“多”的本质区别,宣传用“一分为多”取代“一分为二”,广谱阴阳论在这个问题上运用广义量化模型给予了具体的反驳。

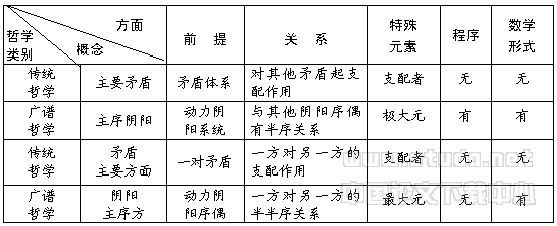

在广谱阴阳论中,广义阴阳也称为阴阳序偶,它是阴阳集合A={阴,阳}的两次直积A2的元素,这个阴阳序偶满足对偶性(反向性、反序性等),同时又有一定层面的等价性、某种变换下的不变性。这些性质用数学的语言描述了传统矛盾概念的对立性(斗争性)和同一性,因而比后者更为精确。(参见表1)

表1 辩证矛盾与广义阴阳

在广义阴阳的基础上,广谱哲学进一步区分了动力阴阳与状态阴阳,这两类阴阳均满足一般辩证矛盾的对立性与同一性,但又有重要的区别。动力阴阳即动力矛盾,是矛盾双方具有相互作用又有力量消长的矛盾,而状态阴阳即状态矛盾是双方一般不表现为相互作用、又无力量消长的矛盾,前者如吸引和排斥,同化作用与异化作用,后者如机械运动中的“在”与“不在”的矛盾,微观客体中的粒子性与波动性的矛盾等。应该指出,有无这个区分大不一样。正是有了这样两类矛盾的区分,才有效地解决了有些矛盾的双方不表现相互转化的困惑。在广谱阴阳论中,明确指出,状态阴阳如“在”与“不在”的矛盾,微观客体的粒子性与波动性,是不会发生矛盾双方相互渗透,相互转化的,它们只表示一种客观存在性,不依赖人的意识性,只有那些矛盾双方有力量上的此消彼长的动力阴阳中,如:吸引和排斥、同化作用和异化作用才会发生矛盾双方的相互渗透和相互转化。而且,只有在动力阴阳中,才会出现有主序方与非主序方之分,也即矛盾的主要方面和矛盾的非主要方面,这就进一步精确了辩证的矛盾观。(参见表2)它剔除了使对立统一作为一条动力学规律失效的成份,但保留了矛盾分析(包括状态阴阳)的普适性。

表2 动力阴阳与状态阴阳

唯物辩证法关于主要矛盾的学说在整个辩证法的理论体系中是最具特色的学说,它不仅提示了事物运动、变化的源泉是辩证矛盾,而且指明了在一个矛盾体系中总有一对矛盾居于支配地位,对事物发展过程起决定作用,这就是主要矛盾。次要矛盾则是处于从属地位、对事物的发展过程不起决定作用的矛盾。同时指出:不论是主要矛盾还是次要矛盾,矛盾双方的力量也不平衡,其对立的双方中总有一方处于支配地位或起着主导作用,这就是矛盾的主要方面,另一方面即处于被支配的地位,不能起主导作用,是矛盾的次要方面。

广谱哲学对上述思想做了确切化、精确化的研究。首先,它给出了阴阳系统的数学描述,即给定一个阴阳序偶的集合,各阴阳序偶之间存在着相互制约的关系。在这个阴阳系统中,若存在某个阴阳序偶,对所有其他阴阳序偶有半序关系(反对称性和传递性),则该阴阳序偶称为主序阴阳。

与传统哲学相比较,广谱阴阳论对主要矛盾、矛盾主要方面的判据更加明确,区分更加精确化,而且由此上升到方法论高度,如给出了一套搜索主要矛盾的广义量化程序。(参见表3)

表3 主要矛盾观和主序阴阳观

从以上可以看出,广谱哲学继承了唯物辩证法的主要矛盾理论,同时又把这一理论确切化、精确化了。

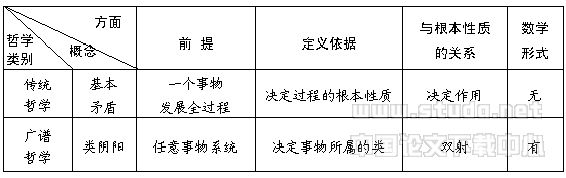

三、类阴阳与基本矛盾理论

在根本矛盾或基本矛盾的定性上,广谱哲学也作了相对确切的描述。在广谱哲学看来,事物的根本矛盾或基本矛盾应该与事物的根本性质或基本性质具有同等层次的含义,因此,找到事物的根本性质或基本性质,也就不难找到事物的根本矛盾或基本矛盾了。对于事物的根本性质,我们可以采用聚类的方式来寻找,即对于一个较为复杂的事物系统可以有很多性质,有的与事物系统的存在与否没有内在的、必然联系,而有的则存在内在的必然联系。例如一个生命系统可以有机械的、物理的、化学的、生物的乃至于社会的(例如对人而言)种种性质,但只有新陈代谢和物种遗传才代表了生命系统区别于其他系统的特性。

广谱哲学认为,代表事物系统的类属的性质称为该事物系统的根本性质,其余的性质称为非根本性质。按照这个定义,某事物系统之所以是本系统,在于它隶属于某一个系统的类,在这个类内的所有系统具有相同的性质,这种相同的性质,既然是确定该类系统的标准,又是别的类的系统所不具备的,因此成为该类系统共同的根本性质。这样,找到事物的根本性质,我们也就找到了事物的根本矛盾或基本矛盾,广谱哲学称之为类阴阳。

这个类阴阳与事物的根本性质之间存在着一种双射关系,即如果这个事物的根本性质有一个,那么类阴阳也是一个,如果这个事物的根本性质有二个以上,那么类阴阳也应是二个以上。

广谱哲学提出的这个类阴阳概念,避免了传统哲学中对根本矛盾或基本矛盾的意义不确切的方面。首先,传统哲学中把事物的根本矛盾或基本矛盾定义为贯穿于事物始终的并规定过程本质的矛盾。其实,对于一些矛盾来讲,有时也贯穿于事物发展的始终,但未必就是该事物的基本矛盾或根本矛盾。比如,一个生命系统从生到死都贯穿着低级的运动形式(机械的、物理的、化学的),但它们不是生命系统的根本矛盾或基本矛盾。

其次,传统哲学把基本矛盾与事物发展的全过程联系起来是一种“事后效应”。在一个事物处在存在和发展过程中的时候,我们怎么知道它们能贯穿到事物发展过程的始终?如果是根据基本矛盾或根本矛盾决定事物的基本性质这一点判断的,那么,“贯穿全过程”只是一个必然推论,而在定义中列入就是多余的。如果不是根据这一点判断,那么“贯穿全过程”,就是“事后诸葛亮”。

可见,基本矛盾或根本矛盾只有与事物的根本性质相对应才是最本质的联系。(参见表4)

表4 基本矛盾和类阴阳

由此,广谱哲学还可以继续推下去,事物在同一类阴阳中的变化,就属于量变的过程,同一类阴阳跃迁至另一类阴阳的变化,就属于质变的过程。这就是阴阳类变律。

四、动力阴阳与阴阳控制论

广谱对矛盾区分为动力阴阳和状态阴阳,意义不止于准确地认识世界,而是为了更好地改造世界,使其向有利于主体的方向变化。

从理论上说,既然任何事物系统的变化总是由某种动力阴阳推动的,因此,对一切系统的控制本质上都是阴阳控制。例如,人们对物质相变的控制,阶级斗争、民族矛盾、社会稳定的控制,本质上都是阴阳控制。

例如,人们希望使液态水分解为氢气和氧气,人们采用的方法是对水进行加温或通直流电,这个手段的目的是增加水分子中氢原水分子的结构子和氧原子的动能,实即增加氢原子、氧原子挣脱水分子中化学键的力量,即使排斥力增加。当温度达到1000℃时,这种排斥力(动力阳)超过吸引力(动力阴),氢原子与氧原子间的化学健断裂,水分子分解为氢气和氧气:

阴阳控制的基本方法是:

首先,对某一事物系统进行阴阳状态和结构的分析,依靠上述办法找出类阴阳和主序阴阳,并确定阴阳双方作用、消长带来的三态变化,即阴盛阳衰态、阴阳平衡态、阳盛阴衰态。

其次,对这三态进行价值分析,看哪一态有利于主体(个人、家庭、阶级、民族、国家及至人类)的利益、愿望。

第三,从物流、能流或信息流方面,输入这一动力阴阳系统,以使这一动力系统发生类变或使主序阴阳朝着有利于主体的价值方向转化。这就达到了人们控制或改造世界的目的。

五、特色社会主义的主序阴阳分析

广谱哲学应用广谱阴阳论的观点分析建设有特色的社会主义,提出了若干新的理念和方法。为了更清楚地了解广谱阴阳论的意义,我们在此予以概略的介绍。

(一)特色社会主义的“一主多元”结构

我们今天建设的有中国特色的社会主义,逐步形成了“一主对多元”的结构,即一个“主导”同时兼顾“多元化”的结构。在上公有制占主导地位,同时允许并鼓励多种经济成份健康发展;在上,中国共产党居于领导地位,同时允许并鼓励其他民主党派参政议政和健康发展;在思想文化领域,马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”思想居于指导地位,同时允许反映不同阶层的意识形态(但不允许反马克思主义的意识形态)的存在;在国体上,大陆实行社会主义制度,但允许并长期保留香港、澳门、实行资本主义制度,等等。

从广谱哲学上看,“一主多元”是一个动力阴阳结构,其中“一主”是动力阳,“多元”是动力阴,“一主”对“多元”的关系是主导与被主导、领导与被领导、指导与被指导的关系,满足反对称性与传递性,是一个半序结构,即主序结构,因此,有特色的社会主义是一种主序社会主义,它不同于高度集中的计划经济时代的无主导序的社会主义。

(二)坚持“四项基本原则”的自同构模型

邓小平同志多次强调要坚持“四项基本原则”,即坚持共产党的领导,坚持社会主义道路,坚持人民民主专政,坚持马列主义、毛泽东思想,这“四项基本原则”,全面地反映了社会主义制度从经济基础到上层建筑的根本特征。

从广谱哲学上看,“四项基本原则”的结构与“一主多元”的结构一样,也是动力阴阳结构,它所包含的领导与被领导、专政与被专政、指导与被指导等关系均是半序结构。这时所谓“坚持四项基本原则”就是在相当长的时期内(整个社会主义阶段内),保持这种半序结构的自同构(自己和自己同构)。这其实也是一个阴阳控制问题,当资产阶级自由化思潮泛滥的时候,予以坚决地取缔;当私有化的思潮此起彼伏的时候,予以坚决的揭露和批判;当“黄、赌、毒”肆虐的时候,予以坚决的打击,等等,都是为了保持社会主义的主序阴阳结构的自同构,防止它发生主序阴阳的反转,即防止蜕变成资本主义。

[1] 张玉祥,《广谱哲学探索》,中国经济出版社,1998年版。

[2] 张玉祥,广谱阴阳论的若干基本概念,《华北水利水电学院学报》

(社科版),1997年第3期。

[3] 张玉祥,关于广谱哲学的基本观念,《华北水利水电学院学报》

(社科版),1997年第4期。

[4] 张玉祥,特色社会主义的简化系统结构,《独创性的理论体系》,军事科学出版社,1995年版。

[5] 张玉祥,从广谱哲学看特色社会主义,《高校社会科学论丛》,今日中国出版社,1997年。

A Comparison Research between the Broadspectrum Yin-yang Theory and

Dialectical Contradiction theory

(Broadspectrum Philosophy Institute, North China Institute of Water Conservancy and Hydroelectric Power,

Abstract : Broadspectrum yin-yang theory is one of important part of the basic theories of Broadspectrum philosophy. The relation and distinction between Broadspectrum yin-yang theory and dialectical contradiction theory of materialism dialectics are systematically discussed, and Broadspectrum yin-yang theory inherits and develops the dialectical contradiction theory. The special angle of view and methodological characteristics of Broadspectrum yin-yang theory is revealed.

Key words: Broadspectrum yin-yang theory; dialectical contradiction theory; comparison