基于科技人力资源的区域知识存量测度研究思路

摘要:文章对前人在知识存量测度方面的研究进行了和分析,并在此基础上提出了基于科技人力资源的知识存量测度研究思路,试图为区域知识存量测度研究提供一个新的视角。

关键词:知识存量;测度;科技人力资源

一、 前言

在以知识为基础的中,知识已成为重要的战略性资源。根据新经济增长理论:知识(科技进步)是经济增长的动力源泉,而区域知识存量反映了一个国家或一个地区的知识生产状况和技术创新的潜力,也是测度区域创新能力的关键所在。科技创新能力,主要是指产生新知识的意识、行为、过程和潜力。在知识经济时代,对于任何国家来说,提高经济发展水平的关键都是在扩大知识存量的基础上提高科技创新能力。因此,对区域知识存量特别是区域创新知识存量进行评价和测度,是区域创新能力研究的基础,对于研究区域经济增长也具有

一定的意义。

二、 知识存量的国内外研究现状与分析

1.国外的研究。根据世界经济合作组织(OECD)1996年《以知识为基础的经济》中对知识的界定:知识是人对世界的认识成果。它可以划分为编码知识(Codified Knowledge)和沉默知识(Tacit Knowledge)。由于沉默知识的存在和知识的不确定性和相对性,知识量化存在着很大困难,所以学术界对于知识存量的测度往往是迂回进行的。

罗伯特·索洛(Solow,R·M·)(1956)认为:经济增长中不能由资本和劳动力投入所解释的部分可用知识来解释。这部分经济增长的归因被称为索罗残数。其实索罗残数仅仅是从知识对经济增长的贡献方面来考虑的,这种类型的度量还包括20世纪60年代丹尼森提出的“增长因素分析法”。但他们很难对于区域知识存量进行度量。

对于知识存量的测度还包括利用R&D投入、专利、知识产业等因素进行研究。其中使用R&D投入进行知识资本存量的研究主要是世界经济合作组织(OECD)和澳大利亚政府——联邦与研究组织(CSIRO)构造的知识资本存量模型。

其中世界经济合作组织(OECD)对知识存量的研究,根据R&D投入的可积累性,采用折旧摊销和有关部门的R&D存量指标估计R&D投资回报,它用R&D存量看作知识存量的衡量指标。澳大利亚政府——联邦科学与工业研究组织(CSIRO)R&D资本存量是基于永续盘存模型进行的。对于用知识产业来测度知识存量方面的研究:美国学者马克鲁普提出知识产业发展度的方法,它是通过测度区域知识产业发展度,然后与发展经济基数指标相乘得到区域知识存量衡量指标的。

2.国内的研究。国内对知识存量的研究起步较晚,处于发展初期阶段。他们都是集中在对国外相关研究的基础上的定性描述和分析。它主要包括两个方面的内容:(1)以R&D投入或专利等为研究对象对区域研发投入指标进行分析,作为区域知识存量的度量;(2)以或经济组织的为研究对象,采用人力、物化和组织等指标对企业的知识存量进行研究。

第一方面的研究主要是依据知识在知识经济发展的作用和经济学分析,依据国外知识存量的相关研究,对区域R&D投入、专利或知识产业等指标进行研究。

第二方面的研究以企业或经济组织的为研究对象,采用人力、物化和组织等指标对企业的知识存量进行研究。涉及到图论中的有向无环图理论及多层次灰色关联评价等方法。

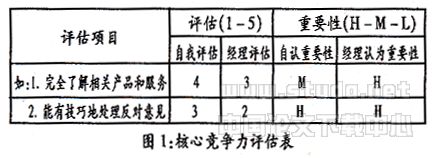

3. 知识存量测度研究。根据世界银行、美国国家科学院(Nation Academy of Science)、澳大利亚、我国经济学家胡鞍钢对知识存量方面的研究,主要是从对知识产业的投入、知识的产出以及知识获取、知识吸收、知识交流等方面进行综合考虑(见表1)。

以上关于知识评价、知识与发展、知识活动、知识经济、区域科技竞争力以及区域创新能力等指标对于区域知识存量的测度主要集中在知识获取、知识吸收、知识交流等几个方面。其中获取知识的能力包括本国或本地生产知识的能力、利用外国或外地知识的能力;知识的吸收能力反映地区的人口利用已有知识的能力,包括人力资本存量人人力资本的创造能力;知识的交流能力反映地区人口传播知识的能力,反映地区人口获取信息的途径以及通过上述途径传播知识的效率。上述指标体系可以为区域知识存量测度模型提供借鉴。

4. 对现有研究基础的分析。目前,对知识存量的研究主要可归纳为以下三方面:一是国家或企业对R&D的投入。通过R&D各年投入的积累,再用折旧率计算它的存量从而估算R&D的投资回报率。二是对人力资源的存量、流量(变动情况)进行统计和折算,从而估计R&D的能力和水平。三是利用专利使用期和失效的资料,近似估计专利的存量。以上三方面的研究虽然是必要的,但是作为对知识存量的测度却是远远不够的,并不能完全反映知识的存量。

这些研究主要存在两方面的问题:一方面研究难度较大,准确性较低。R&D的投入及折旧难以准确计算,投入的效果和回报率难以测量。另一方面,建立在R&D投入或专利等单一指标或简单指标组合基础上的知识存量研究,对评价区域创新能力作用有限,知识存量远远不止这些内容,它只能部分反映R&D的存量,而R&D并不能代表知识存量,对知识存量的影响因素很多,例如国家或地区的科学水平、经济基础、文化环境、全民素质等都决定了对区域知识存量测度的准确性和可行性。

三、 区域知识存量测度指标体系的构建思路

1. 对知识存量结构的界定。知识的表现形态不同,其特征亦不相同。这些形态和特征的差异构成了知识存量的结构性。由于知识内容的非同一性(即异质性),使得知识具有非加和性特征,正如人们很难将一个高级知识分子的知识和某篇或某几篇等同起来,或累加起来。这也为知识的测度提出了挑战。因此,要测度知识存量,有必要区分知识存量的结构。

(1)以人为载体——知识人力资源。知识人力资源是指现在从事或有潜力从事知识的生产、传播、应用和管理等活动的人力资源,其核心组成部分既是科技人力资源。知识对人力资源具有高度依存性,尤其是隐含经验类知识更是以人为载体,人是知识的生产者、贮存者和使用者。因此,知识人力资源储备是衡量知识存量的一个重要指标。

(2)以物为载体——科技、专利等。科技文献是记载知识和传播知识的工具,尤其基础性研究成果则主要通过料学文献计量指标来反映。科技文献是反映科学知识存量的一个重要计量指标。专利是保护企业、机构和个人所做出的发明的一种手段,几乎涵盖了全部技术领域。可以说专利是提供有关发明活动详细信息的最重要的指标,是面向应用的R&D活动的典型产出,是测度技术知识存量的一个重要指标。科技文献、专利都可视为科技人力资源的产出来衡量。

(3)以社会为载体——知识产业。马克卢普最早提出了知识产业的分类模式,他认为,知识产业由五个分支构成,它们是、研究与发展、通信媒介、信息设备和信息服务,这五个分支又可细分为三十个产业。马克卢普的知识产业几乎无所不包。知识产业是知识密集的产业,它反映了知识在社会活动中的经济意义,是知识生产的社会组织活动,可以作为知识存量测度的指标。

2.从科技人力资源角度建立区域知识存量测度指标体系。

首先,我们认为,知识经济中所指的“知识”是指创新的知识,因为只有创新的知识才是推动经济增长的直接动力。与之相对应,知识存量的测度并不是试图对人类已有的知识进行“大结算”、“大盘存”,而是更注重于对创新知识的测度。

其次,通过对比国内外区域知识存量测度的相关研究,本课题认为该研究领域对于区域知识存量的测度还没有一个合适的衡量体系。一部分方法倾向与对知识存量的经济学研究,还有一部分仅局限于用R&D指标或专利指标等进行替代,不能很好地衡量区域的知识存量水平,对区域创新能力的描述更是有限。

科技人力资源指标能够较全面系统地反映一个国家或地区的科技过程、知识创新成果以及创新知识对社会发展的影响。与R&D指标相比,科技人力资源指标所覆盖的范围更广,不仅包含了大多数R&D指标,而且更好的描述了一个区域内的水平、文化环境及全民素质。通过对知识的载体即科技人力资源的评价和测度,能够更为全面、准确的反映一个区域的知识存量水平。

因此,本研究试图通过构建基于科技人力资源的知识存量测度模型,从另一研究视角对区域知识存量的测度进行研究,并据此对区域科技创新能力做出描述。

3. 区域创新能力指标体系建立的理论依据。在经济学领域,罗默(Romer,1990)、格罗茨曼和霍夫曼(Grossman and Helpman,1991)等人提出的内生增长模型将技术进步看作经济增长的首要决定因素并将其作为一个内生变量,而描述技术进步的知识生产函数是这一模型的核心。

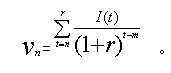

罗默在关于内生增长模型的中着重讨论了知识生产函数的构建以及创新知识的流动是在何种程度上依赖于现有的知识存量。直观地看,创新知识对现有知识存量的依赖在于未来的研究者从现有知识存量中所得到的“基于时间序列”的知识溢出:过去所形成的知识或者创意为当前的研究与开发提供了便利。

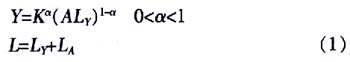

罗默的内生增长模型包括两个部门和四个变量。两个部门为部门和研发部门,各自的产出分别为工业品和新知识;四个变量分别为工业品产出(Y)、资本(K)、劳动力(L)和知识(A)。劳动力可以在两个部门间自由分配,用于工业品生产(LY)或者投入研究与开发(LA),由此便形成基于该资源约束的一个经济,可用柯布—道格拉斯生产函数表示为:

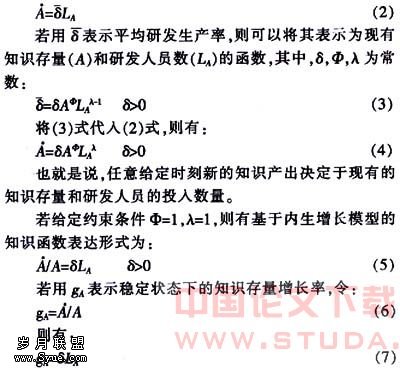

由于新知识或新创意来自于研发部门,如果用A表示该经济中可以利用的知识存量,知识存量就可以视为人们研发所形成的所有创意的加总,于是便可以用A表示该经济在某一时刻产出的知识量或新创意数,新知识是由研发人员(LA)创造的,根据如下生产函数:

也就是说,任意给定时刻新的知识产出决定于现有的知识存量和研发人员的投入数量。

也就是说,在稳定状态下,知识存量的增长确实决定于研发过程中劳动力的投入。这一结果有着深刻的政策含意:研发部门劳动力投入的持续增加会对经济增长率有长远影响。

Romer的知识生产函数模型说明:在任何时刻,研究开发人员基于现有知识存量形成新的知识,新的知识丰富了现有知识的内容并通过正向的知识溢出效用形成新的产出,这样新的知识和知识存量都将会有一个增长。

同时,Romer的知识生产函数模型揭示了科技人力资源与知识存量之间的存在着重要联系,并为基于科技人力资源测度区域知识存量的提出奠定了扎实的理论基础。

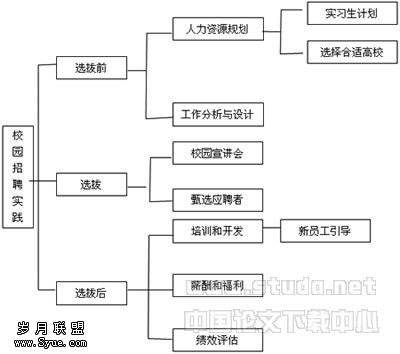

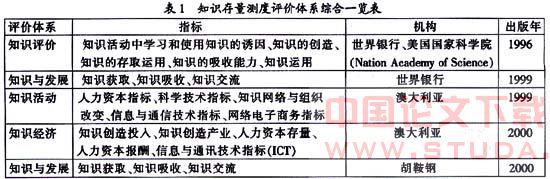

4. 区域知识存量测度指标体系的架构形成。在Romer的知识生产函数式(7)的基础上,作者提出了基于科技人力资源的区域知识存量测度指标体系的基本框架,如图1所示。(1)知识增长率——由科技人力资源的绩效指标构成。(2)外生参数——由科技人力资源的环境指标构成。虽然各个外生参数是常数,但是这是在稳定状态下得出的结果,但从宏观与长期的角度来看,常数是变量的一种特殊表现形式。(3)科技人才——由科技人力资源的基础指标构成。

在上述框架的基础上,进一步对细项指标的推敲,以及权重的赋予,即可形成完整的基于科技人力资源的区域知识存量测度指标体系。

四、 结语

知识经济的核心是创新,尤其是知识的创新,所以,本指标体系的建立是基于科技人力资源的创新知识存量的测度,旨在强调知识创新对于创新能力与区域经济增长的推动作用。

文献:

1.OECD.The Knowledge—Based Economy.Paris:OECD/GD(96),102,1996,(2).

2.彼得·申汉等.澳大利亚与知识经济:对科技促进经济增长的一种评价.北京:机械工业出版社,1997.

3.李长玲.知识存量及其测度.情报杂志,2004,(7).

4.世界银行编著.1998/1999年世界发展报告:知识与发展.北京:财政经济出版社,1999.

5.孙敬水,蒋玉珉.知识经济的测度方法及分析比较.统计研究,1999,(7).

6.胡鞍钢.知识与发展:中国新的追赶策略——写于建国50周年.管理世界,1999,(6).

7.李顺才,邹珊刚,常荔.知识存量与流量:内涵、特征及其相关性分析.辩证法研究,2001,(4).