略谈企业经营者市场选聘机制的建立与完善

来源:岁月联盟

时间:2010-06-28

[关键词] 市场经济 企业经营者 制度建设

随着我国社会主义市场经济体制的建立和完善,企业经营者已成为生产要素的重要方面,其地位和作用日益突出。企业经营者从根本上讲是市场经济的产物,因而加强企业经营者队伍建设是企业适应市场经济,赢得竞争优势,实现企业的必然选择。在市场经济条件下,搞好企业经营者队伍建设的关键在于企业经营者市场选聘机制的建立与完善。

一、建立企业经营者优选机制

在现行体制下,企业经营者选拔机制的根本弊端在于非市场化的行政配置,选拔任用企业经营者没有引入市场竞争机制,选人视野比较狭窄,往往使一些优秀经营人才不能走上经营管理岗位。因此,只有打破旧的选人用人机制,才能推进企业经营者优选机制的建立。

1.改进党管干部的方式,理顺国有企业管理体制,变“多头管理”为“分级管理”。为了更好地坚持党管干部的原则,逐步实现企业经营者配置的市场化,应当按照党的十七大精神来构建适合企业制度要求和我国国情的国有企业监管运营体制。党委部门要改变直接管理企业经营者的做法,把管理企业经营者的任务交给各级国资委,由各级国资委按照产权关系和规范的公司治理结构确定国有企业的董事长或总经理的选任方式,实行分权、分责、分级管理,一级抓一级,一级管一级。

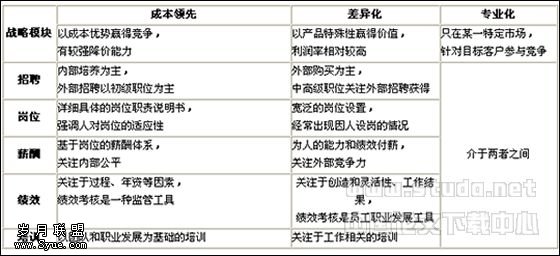

2.改进国有企业经营者的选拔任用方式,变“行政任命制”为“选聘制”。要打破国有企业经营者由行政委任的单一模式,有些企业经营者可采取面向社会公开招聘、由职工代表大会选举等方式。要通过制定竞争规则,将国有企业经营者的选拔引入市场竞争机制。

3.推行企业经营者职业化。经营者职业化是指经营者把经营企业作为自己毕生事业来追求,视工作为职业生命,这意味着经营管理者不是具有行政级别的准官员,他们要从经济师、工程师、师等专业人员中分离出来,成为一种专门的职业化人员。 加快经营者的职业化进程,应该采取下列措施:一是建立企业与企业经营者双向选择的市场机制。二是发挥政府对企业家市场的宏观管理职能。三是充分运用好企业家中介组织的重要作用。

二、建立企业经营者激励机制

经营管理劳动是劳动的重要形式,也是重要的生产要素,对企业的生存发展起着关键作用。因此,要根据经营管理劳动的特点,从利益分配上建立有效激励机制,这对于最大限度地调动经营者的积极性是非常重要的。

1.实行经营者收入与企业的经营业绩挂钩。这是从利益分配上激励企业经营者的一个指导性原则,它符合党的十六大提出的生产要素按贡献参与分配,把按劳分配与按生产要素分配结合起来的原则。在分配方式上,要逐步将市场机制调节引入经营者的收入分配,以经营者的市场价位为基础,根据经营者的经营管理业绩合理确定其收入。

2.把物质鼓励同精神鼓励结合起来。对企业经营者物质鼓励足够到位,使之确实起到激励作用固然重要,但还要切实重视精神鼓励的作用,提倡奉献精神,充分满足企业经营者希望得到物质和精神两方面鼓励的需要,以调动其积极性和主动性。要通过改革,逐步形成经营者社会价值认可机制,促使经营者奋发向上,把自己的利益、地位和荣誉与国有企业的经营效益联结起来,形成一种同舟共济、休戚相关的命运共同体。要开展优秀企业家评比、表彰、奖励活动,以此来不断增加企业经营者的成就感、荣誉感和其自身价值的实现感。

3.试行经营者年薪制是建立经营者激励机制的重要手段。具体思路:一是坚持责任、风险、利益相一致的原则,逐步使经营者年薪决定办法与本企业职工的内部工资分配制度相分离,使经营者年薪收入与企业的经营难度、经营风险和经营管理业绩挂起钩来。二是建立健全经营者的业绩考评办法。要选择能全面真实反映经营者努力程度和经营效果的考评指标,把经营者收入分配与落实经营目标责任制结合起来。三是在国家确定的原则下,年薪制的确立应遵循出资人——董事会——经理的模式。根据现代企业制度的要求,对于国家控股的股份有限公司和有限责任公司,其董事会成员和经营者应实行不同的收入分配机制。即由出资人决定董事会成员的年薪收入,董事会决定经理人员的年薪收入。四是经营者年薪收入主要由基本收入和风险收入两部分构成。基本收入根据企业经营规模确定,由企业按月发放,纳入企业工资总额管理,在企业成本中列支;风险收入根据企业经济效益指标完成情况,并经营者的责任轻重、难易程度等因素确定。五是把经营者年薪制与探索管理要素参与收益分配等分配方式结合起来,探索多种形式的经营者持股办法,使经营者利益与企业命运更加紧密地联系在一起,避免企业经营者与工人工资收入的过分悬殊。

三、建立经营者监督约束机制

在我国,对国有企业经营者的监督约束长期以来一直是个薄弱环节。一些国有企业存在的问题和困难,在很大程度上同对企业经营者缺乏监督有关。实践证明,在强调企业经营者的自主权的同时,不应忽视对企业经营者的监督和约束。

1.把对经营者的内部监督和外部监督结合起来。就内部监督来说,关键是健全法人治理结构,发挥党内监督和职工民主监督的作用。就外部监督来说,要进一步完善对企业的稽查制度、财务检查和审计制度等监督检查制度。

2.加强对企业经营者在资金运作、生产经营、收入分配、用人决策和廉洁自律等重大问题上的监督。比如,要加强对企业生产经营性和消费性资金使用、对外投资、与关联企业经营往来,以及企业购销活动、资金调度、成本费用和资产处置的监督,加强企业利润分配和财务报告的监督等。

3.建立企业经营业绩考核制度和决策失误追究制度,实行企业经营者任期责任审计。企业经营者任期届满,或者任期内办理调任、免职、辞职、退休等事项前,以及在企业进行改制、改组、兼并、出售、拍卖、破产等国有资产重组的同时,应当按国家现行规定进行审计,并将审计结果报告作为对该企业经营者的调任、免职、辞职、解聘、退休等提出审查处理意见时的依据。

四、建立企业经营者培训机制

人才是企业的之源、成功之本。若想在竞争中立于不败之地,就必须造就一支高素质的企业经营者队伍。

1.要把企业经营者队伍建设作为一项重大战略问题纳入各级党委和政府的重要议程。要造就一支高素质的企业经营者队伍,没有各级党委和政府的高度重视是难以实现的。建议各级党委和政府把培养企业经营者队伍作为一项重大战略问题,纳入议事日程。有必要组织专门班子,制定加强企业经营者培养的战略规划,并具体组织实施。

2.采取“多管齐下”的办法培育企业经营者队伍。首先,国家要加强培训企业经营者的体制的规划,全国大专院校的经济学科和管科以正规教育为主,结合企业经营者市场的实际需要,培养出具有管理基础知识和基本技能的人才,成为造就企业经营者队伍的摇篮;其次,举办各种短期训练班,组织企业家到市场经济发达的地区和先进的企业中考察、学习,使企业家的知识和观念及时得到更新。在教育培训的具体操作上,必须重视对企业家素质和能力的培养,要注意实践—理论—实践的结合,通过经营管理实践中摸、爬、滚、打的锻炼,使其具有知识结构和知识水平,具备开拓精神和创新能力,提高适应现代市场经济的企业经营观。第三,通过必要的程序和组织考核,把那些有培养前途的中青年企业经营者,选派到国内同行先进企业中挂职学习,有条件的,也可选派到国外同行先进企业中去实地学习。

3.放手引进海外企业家人才。引进海外企业家人才,有利于我国企业在较短的时间内熟悉掌握包括WTO规则、发达国家企业营销规则和现代企业管理的先进经验,更好地促进我国企业管理现代化的进程。目前我国有多所企业管理培训中心,为引进欧、美、日等发达国家的先进管理知识做出了重要的贡献。建议在此基础上“更上一层楼”,可考虑放手引进海外企业管理专家和吸收众多“海归派”专家、学者在这些培训中心执教,以期尽快地将海外先进的管理知识传授给的企业家,加速他们的知识更新进程,从而适应时代发展的要求。与此同时,要不惜重金,引进海外企业家或企业经营班子。如果能够更加放手地从海外引进一批高素质的企业家帮助我们兴办、管理具有竞争力的企业,必将大大推进中国企业管理现代化的进程。

上一篇:资质模型在人力资源管理中的应用