股权激励与公司治理(下)

六、股票期权计划在的运用

股权激励机制的重要形式之一是股票期权计划,主要针对公司高管人员和高级技术人才的激励,快速成长的科技公司大多采用股票期权计划,这也是美国硅谷创业科技公司造就富翁的摇钱树,微软、GOOGLE都是通过股票期权制造大量亿万富翁。去年在纳斯达克引起轰动的中国搜索引擎——百度公司,也是通过股票期权批量制造百万富翁。

尽管国外股权激励制度已经取得了迅速的,我国股权激励制度却刚刚处于起步阶段,国内许多上市公司进行了积极的探索,以下以中国实行股票期权已取得的成果和面临的问题进行阐述。

(一)股票期权计划的激励原理

所谓股票期权是指公司授予内部员工在未来一定期限内以事先确定的价格或条件认购公司股票的权利,股票期权的被授予者可以在等待期结束后至有效期结束前的期间内以事先确定的价格或条件购买上市公司的股票,也可以放弃行使该股票购买权,一般说来,股票期权不得转让,不得用于担保和偿还债务。

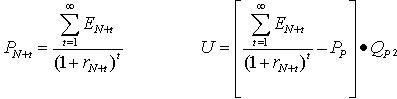

我们假设被授予人A先生在时间N=0公司赠与其N年(等待期)后以约定价格(行权价格)PP购买本公司QP股普通A股股票权利,这样在时间N+t,A先生就可以每股PP的价格购买QP股本公司股票。假设此时公司股票二级市场价格为PN+t,则:

1.如果PN+t

2.如果PN+t>PP,且A先生在N年内没有辞职,则A先生就会行使期权,假设全部行权,则A先生由此获得的不确定性收益(公司对A先生的奖励)为U=(PN+t-PP)·QP。设EN+t为N+t年度的每股收益,rN+t为贴现率,则有:

为了使公司股票二级市场价格与公司发展水平正相关,从期权赠与日到期权行权这段时间,公司每年利润增长率和净资产收益率都应达到一定水平,否则即使二级市场价格高于行权价格,被授予人也不准行权。

由此可见,期权激励是价格激励,对被授予人只有激励作用而没有约束作用,其获得的公司奖励成为公司长期利润的增函数,在此背景下,被授予人不仅关心公司的现在,更关心公司的未来。其激励的逻辑是:股票期权提供期权激励——被授予人努力工作——公司股价上升——被授予人行权获得收益。由此价值最大化成为股东和被授予人的共同目标。

(二)中国实行股票期权计划已取得的进步

中国实行股票期权的主要进步体现在的制定,随着新《公司法》、新《证券法》的修订颁布,《上市公司股权激励管理办法》的试行,终于打破了原先我国的法律、法规体系中对股票期权没有任何规范性条款的尴尬局面,同时也铲除了约束我国股票期权激励制度迟迟得不到正常发展的制度性障碍。以下主要就我国目前针对股票期权的法律体系展开阐述。

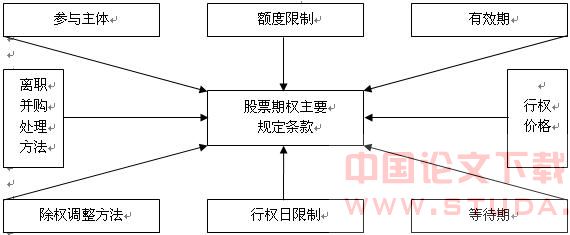

1.期权计划实施标准的完整性

在国外,股票期权计划的制定与执行都有一系列的法律、法规予以限制与指导,股票期权计划中需详细规定的主要条款如图3所示。图3中关于股票期权计划的主要条款,在我国目前试行的《上市公司股权激励管理办法》中也有了相应的规定,新颁布的《公司法》中也相应修改了部分条款。随着股权激励相关政策的日益明朗,统一的规范标准可以有效避免上市公司在设计自己的股票期权计划时出现混乱的局面,部分上市公司已经公布了股权激励的相关信息,股权激励在中国上市公司的大规模使用指日可待。以下是对股票期权计划主要条款内容的概述。

(1)参与股票期权计划主体的资格。国外一般规定只有公司的董事、监事、高级管理人员、技术骨干和对公司发展做出重大贡献的职工在为公司服务了一定的年限之后才能获得股票期权。同时国外一般规定如果某管理者持有上市公司股权的比例超过10%,除非股东大会批准同意,一般不能参加股票期权计划。我国目前对参与股票期权计划的主体资格已经限定在“上市公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员,以及公司认为应当激励的其他员工” ,这就有效避免了股票期权超范围发放,甚至以股票期权行贿的现象。

(2)股票期权计划的有效性。股票期权的有效性是指从被赠与之日起到失效为止的整个时间跨度。国外股票期权的有效期一般为10年以内。幸运的是在《上市公司股权激励管理办法》中也规定了“股票期权的有效期从授权日不得超过10年” ,从而避免高级管理者们的短期行为。

(3)股票期权的发放额度。各国对股票期权的额度的规定差异较大,如:美国对股票期权的额度没有限制,而香港则规定上市公司认股权(广义范围的股票期权)额度占公司股本总数的10%,但大部分国家规定个人参加股票期权计划时最多不能超过该计划所涉及证券总数的25%。我国目前对股票期权的发放额度的限制是“上市公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%” ,这样规定能够抵制股票期权发放过度。

(4)股票期权的行权价格。即由股票期权确定的持有人日后购买股票的执行价格,该价格由薪酬委员会规定。行权价可等于赠与时的市价,也可以低于市价。但是有的国家或地区对行权价格有最低限度的限制,例如:香港有关法律条款规定股票期权的行权价格不得低于股份与紧接股权售出日前五个交易日的平均收市价的80%或股份面值(以较高者为准)。我国关于股票期权的行权价格的规定是:“行权价格不应低于下列价格较高者:(一)股权激励计划草案摘要公布前一个交易日的公司标的股票收盘价;(二)股权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价” ,经验告诉我们,这样子做能够有效防止因为行权价格过低导致管理层获取不合理的收益。

(5)等待期的限制性规定。股票期权在赠与后要等待一定时间之后方可行权,自股票期权发出至股票期权行权之间的等待时间为等待期。我国目前也有对股票期权的等待期规定,“股票期权授权日与获授股票期权首次可以行权日之间的间隔不得少于1年” ,从而避免了企业规定过短的等待期而失去股票期权的长期激励作用。

(6)行权日的规定。国外一般规定,上市公司股票期权行权时应避开窗口期,从而避免可能导致管理层利用此便利,在窗口期公布重大利好引导股价上涨。我国目前也有相似的规定:“激励对象应当在上市公司定期报告公布后第2个交易日,至下一次定期报告公布前10个交易日内行权,但不得在下列期间内行权:(一)重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;(二)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日” 。

(7)对除权时期权计划的调整的规定。当公司因送股、转增股、配股、换股等导致股本和股价发生变动时,股票期权的数量、行权价格以及股票期权额度的数量、行权价格都要进行调整。《上市公司股权激励管理办法》明确规定“上市公司因标的股票除权、除息或其他原因需要调整行权价格或股票期权数量的,可以按照股票期权计划规定的原则和方式进行调整。 上市公司依据前款调整行权价格或股票期权数量的,应当由董事会做出决议并经股东大会审议批准,或者由股东大会授权董事会决定。律师应当就上述调整是否符合本办法、公司章程和股票期权计划的规定向董事会出具专业意见。” 从而有效避免上市公司进行调整时采取不合理的方法。

(8)对员工脱离公司时如何处理股票期权的规定。股票期权以激励本公司员工为目的,因此,在员工因辞职、解雇、退休等而终止服务时,其股票期权的行权也要作相应的调整,调整的方式主要有两种:加速行权(即未行权的认股权可在一个较短的时间内全部行权)和行权失效。我国规定公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划上市公司应当在股权激励计划中做出明确规定或说明 ,从而避免离职员工的股票期权的权利、义务归属不明,同时对公司合并与控制权转移时如何处理期权也应有相应规定。

2.行权所需股票来源多样化

为了实施股票期权计划,上市公司必须有足够的股票来满足期权持有者行权的需要。为了达到上述目的,我国上市公司与学者们已经设计了一些股票来源渠道,法律也根据市场需要相应作出了规定。

(1)回购股份作为股票来源

在美国,股票期权所需股票的主要来源有两个:一是通过库存股票(Treasury Stock)账户回购股票;二是公司发行新股票。库存股票是指一个公司将自己发行的股票从市场购回的部分,这些股票不再由股东持有,其性质为已发行但不流通在外(issued but not outstanding)。公司将回购的股票放入库存股票账户,根据股票期权或其它长期激励机制的需要,库存股票将在未来某时再次出售。

根据我国2006年1月1日开始实行的新《公司法》第143条的规定:在将股份奖励给本公司职工的情况下,公司可以收购本公司的股票。同时在《上市公司股权激励管理办法》第11条中也明确规定了回购本公司股票已经成为作为股权激励计划的标的股票的合法来源。因此,在新的法律框架下,我国上市公司已经能够将回购股票作为股票期权计划中正常的股票来源渠道。

(2)以其他方的名义回购

即通过二级市场回购一定的股票供股票期权的持有者将来行权,但此处的回购是以其他方的名义,以其持有部分股票以供将来行权。已经这样做的上市公司有金陵股份以及其母公司上海仪电集团控股。

(3)采用股票增值权方式

这实际上是一种变相的股票期权,在该方式下,股票增值权的持有者并不真正拥有公司股票,其收入就是未来股价与当前股价的价格差,由公司支付,如果股价下跌,增值权持有者将得不到收益;而股票上涨时,由上市公司直接支付现金。

(4)发行新股作为股票来源

中国的上市公司也可以采取发行新股来满足股票期权行权的需要,将新股作为股票来源在满足股票期权的同时,也增加了公司的股本,由此用这种方法的局限性也很明显,有待改善:

首先,当允许高管人员选择任意时点行权时,上市公司的实收资本与总股本将随时发生变动,则公司需要每个月请师事务所出具验资报告,并去工商局进行股本变更。因此,为了避免这种事务性的工作,有些公司拟规定高管人员只能在规定的一年一天或两天的行权日行权。但是,这样的规定事实上是牺牲了高管人员自由行权的权利。

其次,每次行权时都需要进行公告。由于高管人员行权时公司的总股本扩大了,根据现有规定,上市公司股本的变化需要及时公告,因此,只有有高管人员行权,按照现行信息披露制度,上市公司就得进行公告,因而增加了不必要的程序 。

3.取消了高管人员出售股票限制

在美国,高管人员可以在公司有重要信息披露的窗口期以外的任何时间,选择任何价位出售行权所得股票。我国新《公司法》第142条第二款规定:“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”高管人员所持股票在任期内能够出售,为股票提供了流通渠道,从而使股票激励“金手铐”的作用越发显现,很好的为公司留住了重要人才。

4.信息披露制度逐渐健全

从美国等发达国家来看,上市公司实施股票期权计划时必须按照既定的规则来进行相关的信息披露,一般来讲股票期权计划的信息披露包括以下内容:

(1)赠与时应当给与披露。公司应当在赠与时就股票期权赠与的数量、行权价格、有效期限、高管人员获赠情况等进行公开披露,并报证监会和交易所备案。

(2)行权日应发布提示公告。行权日到来之前,公司应提前公告。在行权日结束及股票登记完成以后,公司应就行权的数量、行权价格以及高管人员行权情况、股票期权持有的情况进行披露。

(3)定期财务报告中的披露。公司应在年报、中报中披露公司股票期权计划的有关情况及高管人员持有的股票期权情况及获得其它薪酬的数目。国外对这一方面有严格的限定,比如:美国证券交易委员会在1992年2月规定上市公司必须详细披露公司高管人员的薪酬结构、当年股票期权行权数量以及未行权股票期权价值等信息。除此之外,美国证券交易委员会还要求公司提供首席执行官以及其他四位收入最高的高级管理人员的既往三年的薪酬情况等。

以上三方面内容,在新制定的《上市公司股权激励管理办法》的第五章实施程序和信息披露中也有了相应的规定。信息披露制度的越发完善,也为股权激励在的更好的铺平了道路。

(三)中国实行股票期权计划仍存在的问题

1.上市公司治理结构问题

由于所有权与经营权的分离,引致代理问题,即经理人员与出资者潜在利益的不一致性,产生内部人控制。国有控股上市公司存在的突出问题是内部人控制,即经理层作为内部董事实际控制着公司的经营决策活动。由于国有控股上市公司通常由国有改制而成,原国有企业的高级管理人员成为股份公司的董事和经理人员,他们在很大程度上控制着企业的经营决策,容易形成内部人控制的局面。内部人控制一般可以通过三个方面进行考察:其一是董事长与总经理的两职合一;其二是董事会成员的构成;其三是监事会成员的构成。从而也就暴露了我国上市公司在治理结构方面有一些缺陷,主要表现为:

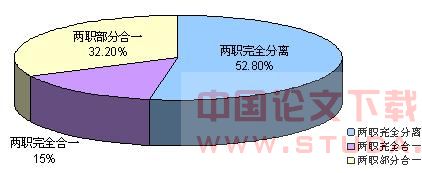

(1) 上市公司两职合一现象比较严重

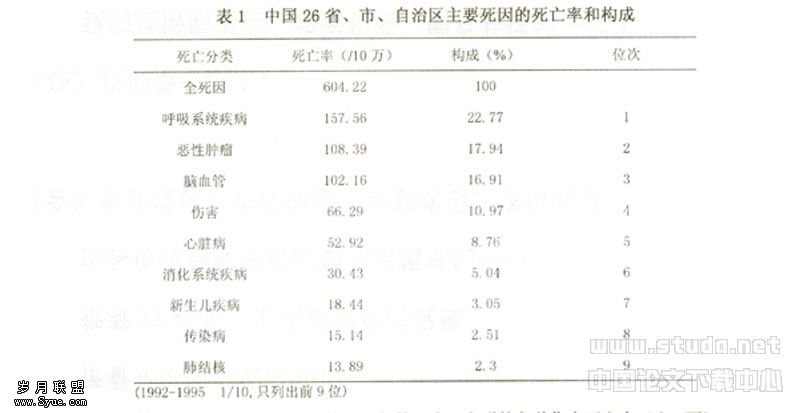

图4 我国沪深两市上市公司两职合一情况表

就董事长与总经理的两职合一问题,吴际莲2004年对2001年沪、深两市随机的301上市公司进行的统计反映了我国上市公司两职合一的具体情况,详细情况见图4。

图4的统计中将上市公司两职状态分为两支完全分离(内部董事不是公司高级管理人员,包括总经理、副总经理、财务经理及其他部门经理)、两职部分分离(公司内部董事占管理人员人数比重在60%以上)和两职完全合一(公司内部董事占据了全部公司总经理、副总经理、财务经理的位子)。统计结果显示:在沪、深两市301家样本公司中两职完全合一的上市公司有45家,两职部分分离的上市公司有97家,两职完全分离的上市公司有159家,到2001年两职完全分离的上市公司有52.8% ,虽然比1998年 改善了许多,但是两职合一的情况在我国上市公司出现比例还是很高的。

(2) 上市公司外部董事比例明显较低

董事会成员的构成,是衡量上市公司内部人控制的另一项重要指标。由于我国上市公司股权结构的特殊性,公司内部人控制程度较高,并且国有股权比重与上市公司内部人控制呈正相关。根据抽样调查显示,我国设有外部董事的上市公司占样本公司总数的50.52%,其中第一大股东对公司进行完全控制的公司 ,设有外部董事的比率仅为14.3% 。

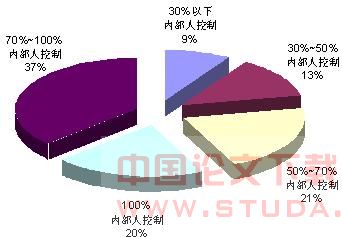

图5 我国上市公司的内部人控制比例

1998年研究者以“内部人控制度” 对上市公司内部人控制程度进行分析,发现在其所搜集的406家样本公司中,每公司平均拥有董事9.7人,其中外部董事3.2人,内部董事6.5人,平均内部人控制度为67.0% ,并且上市公司内部人控制度与股权的集中呈高度正相关,具体构成如图5。

(3)我国上市公司监事会受内部人控制严重

监事会是监管公司管理层经营活动的督察机构,以保证上市公司的经营活动的公平、公正,不偏离公司全体股东的利益。但遗憾的是,由于我国相当一部分公司的监事会成员大多数有内部人来承担,检查督察功能较弱。

表2的调查资料部分反映了我国上市公司监事会受内部人控制的情况 。

表2 我国上市公司监事会控制权分布情况表

股东监事比例过半的上市公司 | 职工监事比例过半的上市公司 | 监事情况不详的上市公司 | 合计 | |

样本公司数量 | 108 | 111 | 3 | 222 |

所占比例 | 48.65% | 50% | 1.35% | 100% |

从表2可见,我国50%以上的上市公司的监事会控制在职工代表手中,加上上市公司监事会本来实际制衡的力量较弱,因此,监事会对公司管理层与其他职工在行使股票期权计划中的不合理行为的监督能力较小。

如果上市公司治理结构不完善,同时又缺乏其他内部监督机构,则上市公司实施股票期权计划时将面临高管人员的道德风险问题,主要包括以下三类:

首先,高管人员有可能为自己发放过多的股票期权。在我国,由于上市公司转制不充分,部分上市公司高管人员既是上市公司的经营者又是大股东的法人代表。董事长和总经理两职合一意味着“自己监督自己”,作为监督主体与监督对象重叠,扩大董事会控制资源的范围和权限,弱化了董事会的监督职能。因为董事会的一个职能是协调股东和经理人的利益,监督经理人员,而经理人员一般是“自利”的,按照有利于个人的方式行事。当上市公司独立董事缺乏发言权,内部人控制十分强烈时,为自己获取不合理的股票期权比例提供了制度上的便利,公司管理层很有可能为自己发放过量的股票期权和制定不公平的行权价格,从而损害了股东的利益。因此要防止高管人员利用自己在上市公司的独特地位,为自己发放过高比例的股票期权。

其次,高管人员向上市公司转嫁风险的倾向强烈。高管人员获得股票期权以后,股价上涨时高管人员通过股票期权行权获益,如果股价下降,高管人员可以放弃行权从而没有实质性的损失。因此,股票期权对高管人员只有在股价上升时的激励作用而无股价下跌时的约束作用(即高管人员对股价下跌不承担责任),在这种利益机制的诱惑下,高管人员在选择投资项目时会倾向于选择风险大的项目。

最后也是最关键的一点体现为高管人员联合庄家操纵股价的冲动加强。在公司内外部监管不严格的情况下,如果高管人员拥有大量公司股票期权,有可能联合庄家,在股票期权授予日打压公司股价,从而获得较低的股票行权价格,在临近股票期权行权日时,如果高管人员希望采取行权并出售的方式,则高管人员有可能配合庄家公布利好,然后拉抬股价获得较高的股票期权行权收益。

2.员绩评定标准问题

我国目前有些上市公司对于管理层与普通员工在何种情况下可以获得股票期权没有的界定方法,比如,有的上市公司规定如果年底上市公司净资产收益率超过同期银行活期存款利率两个百分点,该上市公司的管理层就可以获得股票期权,这种界定办法实际上是不科学的,在高速通货膨胀时,上市公司管理层可能很难获得股票期权;在目前利率一再调低的情况下,该管理者只需要使上市公司净资产收益率达到2.72% 就可以获得股票期权,而实际上净资产收益率为2.72%的上市公司连配股权都不能获得。

如果实行全员股票期权计划,则不仅要考核管理者的业绩贡献以确定分配给他们的股票期权,还同时应该考察一般职工的贡献状况,以合理分配股票期权额度。从国外公司的现有方法来讲,对于技术人员以及公司中层管理人员而言,公司一般在期初制定出以研究项目或部门业绩为基础的年度计划,在年底根据计划完成情况和个人对项目的贡献来评定个人业绩,国外常用的几种员工业绩评定方法包括:

(1)评定量表法(graphic rating scales)

评定量表法是一种最古老又最常用的业绩评定方法。这种方法是把一系列绩效因素罗列出来,如工作的质与量、知识深度、合作性、可信度、勤勉度、诚实度、主观能动性等,同时列举出跨越范围很宽的工作绩效等级,例如从“不令人满意”到“非常优异”。在进行工作绩效评价时,首先针对每一位下属雇员从每一项评价要素中找到最能反映其绩效状况的分数。然后将每一位雇员在各评价要素中所得分值加总,即得到其最终的工作绩效评价结果,该方法的好处是可以进行定性和定量的分析。

(2)强制分布法(forced distribution method)

这种评价方法的大致步骤为:首先将待评价的雇员姓名分别写在小卡片上,然后根据每一种评价要素对雇员进行评价,最后根据评价结果将这些代表雇员的卡片放在相应的业绩等级上。使用这种方法来评定业绩确定股票期权赠与数量比较方便,只要确定各业绩等级对应的股票期权赠与数量,就可能控制股票期权赠与总量。

(3)配对比较法(paired comparison method)

其基本做法是,将每一位雇员按照所有的评价要素与其他雇员进行比较。在运用配对比较法时,首先应当列出一张表格,其中表明所有需要评价的雇员的姓名以及需要评价的各个工作要素。然后,将所有雇员根据某一类要素进行配对,适用“+”(好)和“-”表明谁好一些、谁差一些,最后,将每一位雇员所得的“+”次数相加,比较各员工获得“+”次数的多少来决定股票期权在员工之间的分配。

而我国大部分上市公司没有完整的职工贡献的考核指标体系,很容易在员工之间分配股票期权时出现不公平的现象,从而使股票期权的激励作用下降。

2007年1月30日,苏宁电器出台了股权激励方案,目的很明显,就是为了稳定中高层管理团队,并且稳定投资者对其未来业绩增长的信心。目前股价虽然高,但其后劲将被市场进一步挖掘。

苏宁电器股票期权激励计划(草案)摘要详见附录,要点如下:

1.授予期权数量和对象:拟授予激励对象2200万份股票期权,占激励计划公告日公司股本总额的3.05%,分几次授予。第一次授予的期权数量为1851万份,主要授予公司高管人员共34名,剩余394万份股票期权授予“董事长提名的骨干人员和特殊贡献人员”,该部分名单在07年12月31日才列明具体人员名单。

2.行权价格:首次授予的期权行权价格为公告前一日收盘价66.6元,行权额度上限为获授股票期权总额的20%。

3.行权条件:苏宁电器2006年度的净利润较2005年度的增长率达到或超过80%,且2006年度的每股收益不低于0.9元;2007年度的净利润较2006年度的增长率达到或超过50%,且2007年度的每股收益不低于1.35元;2008年度的净利润较2007年度的增长率达到或超过30%,且2008年度的每股收益不低于1.75元。如表3所示:

表3 苏宁电器股票期权激励计划

阶段 | 首个行权日 | 行权期始 | 行权期止 | 行权额度 | 行权条件 |

第一个行权期 | T | T+12 | T+30 | 获授股票总数的20% | 06年净利润增长≥80% and每股收益≥0.9元 |

第二个行权期 | T | T+30 | T+45 | 获授股票总数的40% | 07年净利润增长≥50% and每股收益≥1.35元 |

第三个行权期 | T | T+45 | T+60 | 获授股票总数的40% | 08年净利润增长≥30% and每股收益≥1.75元 |

仔细分析苏宁电器的这次股权激励计划,会发现其较之前其他上市公司实施的股权激励方案有明显的几个优点:

1.稳定中高层管理团队,节约人力成本。中高级管理人员的质量和数量是决定连锁零售商扩张规模和速度的重要因素之一。苏宁此次股权激励收益对象主要是公司的各个大区老总、管理总部的总监和具有最佳销售业绩的优秀店长。与竞争对手比较,苏宁用无形的期权激励方式稳定了公司最核心的管理团队,防止高级人才的溢出,同时也在零售人力成本不断上升的背景下适当递补了公司直接的现金支出,为公司长期发展奠定了坚实的人才基础。

2.稳定投资者对公司未来业绩增长的预期,提升估值。苏宁将股权激励中的期权行权条件与公司未来的业绩增长紧密捆绑,未来三年清晰的业绩增长轨迹有效消除了市场之前对其发展的不确定性。可以看到,香港市场对更明确、可持续的业绩增长趋势可以给予很高的市盈率水平,如百盛07年已经达到了40倍PE,而其业绩增长不过是30%,从这个意义上讲,苏宁估值仍有大幅上调空间。

3.形成大股东、管理层和流通股利益的高度一致,减少了公司的高级管理人员短视行为。苏宁电器的股权激励由于分三年来执行,每年只能执行其中的一部分,高级管理人员只有在增加股东财富的前提下才可同时获得收益。此次激励方案将充分统一苏宁创始人、目前中高层管理团队和流通股的三方利益,股权激励的考核体系如销售和利润增长、存货周转率等指标完全体现了以业绩为导向的激励初衷,公司对其自身长远发展所展现出来的信心并不在于短期的个人利益,而是对股东所创造的长期价值。

4.此次股权激励计划把公司的董事也考虑了进去,按照国外惯例,董事一般都直接拥有公司的股份,作为出资方和委托人参与治理,一般不参与期权激励计划。而在,大多数董事都仅仅作为国有出资方的代表,而个人并不拥有企业的股份,实质上,仍是作为代理方出现在治理结构中,这次苏宁电器的股权激励将董事包含在内,是比较符合中国实际国情的。

但是此次的股权激励计划也存在着几点不足及不尽完善之处:

1.该激励方案没有和资本市场结合起来,仅仅是一种资产性的激励,没有充分利用资本市场的有效性和回报放大作用,略显方案的制定思路狭隘。

2.没有考虑员工的价值。对于进入企业不同年限的员工,都以目前的岗位赠与股票增值权,略失公平,可能会增加公司内部员工的矛盾,对整个激励方案的实施造成不必要的麻烦。

八、

《上市公司股权激励管理办法》(试行)的出台适值新的公司法、证券法实施之际,股权分置改革也正在全面推进,在此背景下,《上市公司股权激励管理办法》(试行),可以看作是中国证券市场完善制度安排的一个尝试。从制度设计以及监管层的考虑,“进一步完善上市公司治理结构,促进上市公司规范运作与持续发展”,建立对上市公司高级管理人员的激励与约束机制,都是一个规范、健康的市场的基本要求。

但《管理办法》的出台并不代表我们的努力已经足够,存在的问题还是很多的,比如采用限制性股票作为股权激励方式时存在道德风险;在赋予公司更多自由的同时,也放大了管理层的问题等。

中国上市公司目前的公司治理状况,以及监管法规和执行力度的弊端,决定了公司管理层以及大股东先天占有绝对优势的话语权。可以说,如果中小股民的利益不能得到实质性的保护,管理层以及大股东左右公司重大事项的痼疾就不会取得根本改观。在今后即将开始的股权激励时代,大股东以及管理层对公司利益的“合法”侵害有可能会不断发生。

这也许是今后中国证券市场的主要风险所在。

附录

附录:苏宁电器股份有限公司股票期权激励计划(草案)摘要

资料来源和

1.中国企管网

2.管理世界

3.董事会网

4.人力资源在线 免费网

5.苏宁电器

6.中华人民共和国国家工商行政管理总局:《中华人民共和国公司法》

7.中国证券监督管理委员会:《上市公司股权激励管理办法》(试行)

8.谷书堂 李维安 高明华:“中国上市公司内部治理的实证分析:中国上市公司内部治理问卷调查报告”,《管理世界》,1999年第6期,144~151页

9.吴际莲:“上市公司董事会结构、行为与公司绩效的实证研究”,《企业》,2004年第11期,221~222页

10.李东明 邓世强:“上市公司董事会结构、职能的实证研究”,《证券市场导报》,1999年第10期,27~29页

11.何浚:“上市公司治理结构的实证分析”,《经济研究》,1998年第5期,50~57页

12.魏刚:“高级管理层激励与上市公司经营绩效”,《经济研究》,2000年第3期,32~39页

13.童晶骏:“关于我国上市公司股权激励效应的实证分析”,《理论探讨》,2003年第5期,48~51页

14.张俊瑞:“高级管理层激励与上市公司经营绩效相关性的实证分析”,《研究》,2003年第9期,29~34页

15.周建波 孙菊生:“经营者股权激励的治理效应研究”,《经济研究》,2003年第5期,74~82页

16.汪伟农:《期股(权)激励方案策划与设计》,上海财经大学出版社,2002年

17.张昕海 于东科:《股权激励》,机械出版社,2000年

18.陈文:《股权激励与公司治理事务》,法律出版社,2005年

19.段亚林:《股权激励制度、模式和实务操作》,经济管理出版社,2003年

20. Robert S. Kaplan & Anthony A. Atkinson: “Motivation and Compensation System”, Advanced Management Accounting (Third Edition), Prentice Hall, 1999

21.Jensen C. & Meckling H.: “Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure”, Journal of Financial Economics, March 1976, 305~360

22.Demsetz H. & Lehn K.: “The structure of corporate ownership: causes and consequences”, Journal of Political Economy, September 1985, 1155~1177

23.Morck R. & Shleifer A. & Vishny R.: “Management ownership and market valuation: an empirical analysis”, Journal of Financial Economics, May 1988, 293~315

24.Core J. & Larcker D.: “Performance consequences of mandatory increases in executive stock ownership”, Journal of Financial Economics, March 2002, 317~340