从圆明园兽首拍卖报道看主流媒体的民族主义话语建构

关键词: 圆明园兽首 民族主义 话语建构

[摘要]:圆明园兽首拍卖再次激发出人的爱国热情,媒体也发现了可以持续报道的热点。本文指出,媒体是民族主义话语倡导者非常重要的资源,通过媒体平台, 民族主义的话语得以进入公共表达,影响社会舆论,并与国家的某些制度安排形成互动。通过个案分析,本文呈现了主流媒体与民族主义互动的逻辑,而网民和媒体之间的互动,更对民族主义建构起到了叠加放大作用。本文通过对民族主义及其媒介建构的分析,试图阐释主流媒体在圆明园兽首拍卖中民族主义情绪的调动及其背后的政治及商业运作逻辑。

一 引论

“民族主义”,即指将自我民族作为政治、、文化的主体而置于至上至尊价值观考虑的思想或运动。美国学者汉斯•科恩认为:“民族主义首先而且最重要的是应该被看作是一种思想状态。”英国学者爱德华•卡尔认为:“民族主义通常被用来表示个人、群体和一个民族内部成员的一种意识,或者是增进自我民族的力量、自由或财富的一种愿望。”英国民族学家安东尼•史密斯认为:“民族主义是一种意识形态运动,目的在于为一个社会群体谋取和维持自治及个性,他们中的某些成员期望民族主义能够形成一个事实上的或潜在的民族。”

余英时先生认为,自鸦片战争以后,中国人便受尽了西方帝国主义侵略的灾难,对於一个向来以“天朝”自居的民族,这已是深入骨髓的奇耻大辱,甲午之战中国败在西化不久的日本手里,割地赔款,这更是耻辱中的耻辱。所以一八九五年以后,民族主义在中国进入了第一次的高潮。从一八九五到一九四五,中国是以一个被侵略,被侮辱的民族的身份,用民族主义为精神的武装以抵抗帝国主义。民族主义在这一阶段发挥了伟大的正面功能。但是中国在第二次大战结束以后已摆脱了“次殖民地”或“半殖民地”的地位。一九四五年中国成为联合国的四大创始会员国之一(法国还是后来加入的)。在中国由弱转强的现阶段,中国人的民族意识忽然又普遍地滋长了起来,还是一个最值得注意的文化心理的现象。余英时先生又指出,今天中国人的民族主义又有其现阶段的新特色,即当前的新民族主义在性质上与旧民族主义根本不同,因为它已从自卫转变为攻击。中国过去是一个文明大国,一向有“居天下之中”的优越感。西方政治学家也注意到中国人在潜意识中至今还不能接受与其他国家平起平坐的事实。不可否认地,中国人师法西方确不是心甘情愿的认输,而是以此为手段,以达到与西方强国并驾齐驱甚至越而过之的境地。孙中山的“迎头赶上”和毛泽东的“超英赶美”都流露出这一强烈的心理。[1]

李金铨先生指出,“民族主义思潮崛起,是90年代中国政治生活的重要现象,其间媒介起了举足轻重的作用。通过民族主义的话语建构和议题操控,主流媒介与国家的关系发生深刻的互动。”[2]关于民族主义在20世纪90年代中后期复兴的原因,有学者认为,,一方面, 改革开放带来的长期繁荣与巨大成就使得被屈辱和极端贫困禁锢已久的民族自尊心和自信心复苏, 产生了强烈的民族自豪感,另一方面, 由于中国政治制度和意识形态与西方主流国家格格不人, 在经济领域上中国与西方国家的利益冲突也越发激烈而频繁, 导致中国长期遭受西方世界的排挤和打压。其次, 民族主义借助了信息时代的信息传播方式— 网络。生活水平的日益提高不仅使更多的人接触到网络这一强有力的信息传播方式, 也使得更多的人开始怀有通过网络讨论生活的意愿。在网络已经成为日常生活不可分割的一部分的今天, 这些特点使得不同于以往的民族主义, 而成为一种独特的社会政治现象。[3]

此次圆明园兽首拍卖不管是主流媒体还是网络媒体都进行了大篇幅的报道,其中民族主义建构式的报道占了很大比重,这种报道框架成为主流媒体和网络媒体的一致选择。

2009年2月23日至25日,佳士得公司在巴黎大皇宫举办专场拍卖,拍卖品包括1860年圆明园焚毁时被劫掠流失海外辗转多年的鼠首和兔首铜像,神秘中国买家中国厦门藏家蔡铭超。25日在拍卖会上以3149.12万欧元竞得圆明园鼠首和兔首。[4]

早在1月17日,由北京律师刘洋发起的“华夏追索抢救保护文物律师团”在北京召开了新闻发布会,宣布要远赴法国进行诉讼,追索两件文物。随后国内的新闻报道连篇累牍,集中在对法国的谴责和声讨上。不少报道认为拍卖中国流失文物是“打中国人的脸”。[5]此时,民族主义的报道倾向已经呼之欲出,网民和媒体之间的互动,更是起到了叠加放大作用。

本文尝试在此案例中,分梳主流媒体与网络媒体建构民族主义的方式 ,通过话语分析和框架分析,剖析主流媒体与网络媒体在此次报道中民族主义话语的建构,以及媒体如此选择报道角度背后的政治和商业运作逻辑。

二 此次拍卖与当前民族主义媒介构建的框架分析

著名传播学家戈夫曼认为:框架是人们了解外在事物的基础,是人们了解、指认以及界定经验的根据[6]。也就是说戈夫曼强调框架是人们将社会事实转换成主观认识的重要的条件。加姆森(Gammson)认为:框架是人们组织事务的原则,能够为人们提供事务整体性思考的基础,针对一系列的符号活动来构建其意义。塔奇曼把新闻看做一种框架,并考察这个框架是如何建构的,或者说考察新闻机构和新闻工作者机构是如何结合在一起的。考察的重心是报纸和电视作为复杂的组织所必然遵循的程序,以及新闻工作者所承担的职业关怀。[7]框架构建的理论假设遵循的原则是“社会现实是人们经过社会行动和互动构建的。”所谓的“框架效应”,即同一组资讯经由不同的表达导致不同的决策选择[8]。

例:《环球时报》对圆明园兽首拍卖报道的框架分析

对样本标题的分析

通过对《环球时报》圆明园兽首拍卖报道标题的分类来透视《环球时报》对于民族主义议题的构建。

在《环球时报》以“圆明园兽首回家之路”为题的100篇系列报道中,有“圆明园兽首来龙去脉”、“已经回国的五大兽首”等十条介绍圆明园兽首背景的中性报道,其他九十条的标题,一类是如:“圆明园兽首追索大事记:何时才能回家 ”,构建的是“家”的概念,如游子一般,圆明园兽首回家是理所当然。

另一类如:“中国人走出国门发出挑战”、“我网民致信法国政府强烈抗议拍卖兽首”、 “在法华人集会三天抗议拍卖圆明园兽首”、“七成网友支持蔡铭超拒付兽首拍卖款”,其中的“挑战、抗议、支持”等字眼间构建起海内外华人同心同德、一致对外的团结形象。

第三类:“贝尔热称不向中国降价要求妥协 将把兽首带回家”、“独家:佳士得大股东皮诺长期资助藏独” 重点表现西方文物收藏家的顽固和对中国的敌视。

第四类是像“ 好友披露夺宝奇兵蔡铭超拍下兽首内幕” 这样的标题,用“夺宝奇兵”这样的词汇对蔡铭超的勇气、智慧、正义感大加赞赏。

最后一类则有点匪夷所思:“专家建议空客购买兽首归还中国帮法国脱困 ”,表现出某些“专家”特有的“智慧”。总之,从这个系列报道的标题可以看出主流媒体迎合大众激情和煽情的明显倾向。

新闻报道方式是框架构建的一个重要方面。西方新闻界非常讲究平衡报道的原则,他们认为在报道事物好的方面的同时也要兼顾其他不好的方面,在突出事件的主要方面,表达自己的倾向性的同时,还要涉及事件的其他面。这种做法可以使受众产生报道全面、客观的印象。但是在《环球时报》,我们看到的是一边倒的报道。

当年英法联军侵入北京,直接导致了圆明园被焚烧,这是历史事实,但其背后更为深刻的历史背景却是清政府的腐败与对国际关系的肆意伤害,[9]据有关史料显示,当年英法联军本意要烧毁紫禁城,但考虑到紫禁城是国家办公用地,而圆明园却是皇家私苑,所以通过毁坏圆明园来惩罚清朝廷,造成了文化遗产遭万劫不复的破坏。而我们的报道大都有意无意地忽视了这一点,把重点放在了对西方霸权的批判和民族主义的建构上。

在主流媒体的舆论导向之下,网络上也出现了许多赞美蔡铭超英雄壮举和超凡智慧的文字,一时这位厦门商人成了对抗法国无理的代表人物。

比如一篇文章说:这场由佳士得总部操控的拍卖战火,他们倚仗天时地利和身处巴黎的政治环境的支持,是稳操胜券了。但是,蔡铭超先生却在对方掐死了中国方面的一切反制措施的危急态势下,以特殊的方式,特殊的谋略,特殊的通道,特殊的战术突破对方的防线,成功地将两具圆明园国宝文物鼠兔铜首抢拍到手。然后,举行新闻发布会亮相身份,表明了自己“不会付款”的坚定立场。从而作为一名敢于亮剑者举起了中华民族保护自己的国宝不被恶意的海外竞拍者掠夺的大旗,蔡铭超也俨然成为了一位民族英雄。

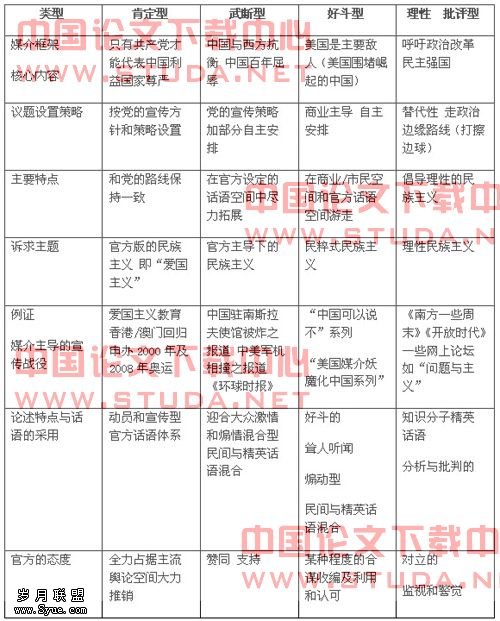

李金铨把媒介建构民族主义话语的模式分为四种:肯定型、武断型、好斗型、理性批判型。[10](详见附录)

上述言论都可以归之于李金铨所说的好斗型和武断型的民族主义,“狭路相逢、亮剑决战、秉持正义、克敌制胜、卑劣行径、应有的败局”等等话语把蔡铭超美化为一个爱国英雄,一个富于智慧的高手,反西方的正义化身。同时也表现出《中国可以说不》的思维。

李金铨指出,“这种宣传模式,以爱国主义为核心,媒介奉命提醒人民莫忘帝国主义一个世纪以来欺侮中国人民。媒介跟官方的主旋律话语翩翩起舞,获得巨大的经济回报与社会影响。”[11]

根据笔者自身从业经验和对业界部分新闻从业人员的访谈得知,当下中国的媒体往往把发行量和收视率当作衣食父母,媒体选题和新闻热点的策划人员首先想到的往往是受众会不会喜欢这个选题,从什么角度报道会引起受众关注,因此在摸准读者或观众脉络之后对症下药就成为必然选择。可以说,此次圆明园兽首拍卖报道的民族主义角度是媒体的精心策划,而随后的读者与媒体之间的互动则掀起更高的民族主义浪潮。也正是此类的文字,同时搅动着网络读者的神经,使蔡铭超的爱国英雄智慧化身的形象很快竖立起来。

在新华网和凤凰网关于蔡铭超行为的民意调查中,到目前为止,是喝彩声为主流。

“近代中国饱受压迫的历史事实和建国以来诸多问题导致的积贫积弱使得中国大众长期存在忧患意识。网络民族主义者基本都有一定的忧患意识。总体上, 当国家遭遇外交危机或严重的国内问题时, 民族主义者的忧患意识集体增强而当显性的危机消退时, 民族主义者的忧患意识又集体减弱。这是一种 近视的忧患意识, 缺乏先知先觉的远见和居安思危的认知, 只有极少一部分人会站出来大声疾呼。”[12]

以艾未未为代表的少数网民就是这“少部分站出来大声疾呼的人”。他们代表了李金铨归纳的“理性民族主义”类型。艾未未认为,被拍卖的这两件文物更像是一个连品都算不上的建筑品的装饰件。首先,它们并不是中国人制造的,我估计可能是外国工匠的作品;因为它和中国传统的艺术造型完全是不一样的;此外,这两件作品又是在圆明园,是在大清的园林里,所以不觉得它是一个可以成为中国文化代表性的东西。

网友“吴钩无语”坚定的认为,蔡铭超充其量是一个精明非常的商人,绝不是什么爱国英雄,他的参与拍卖和放弃,基本是出于商人的商业利益考量,而绝不是出于他首次放话的所谓“爱国主义”理念。虽然以前国内有关部门曾花大价钱买回几件,但恐怕是出于政治的因素多些,那几件东西是否值那个收藏的价值,专家们并不充分认同。这个因素应该是严重影响蔡铭超行动的关键之一。中国文物学会名誉会长、国家文物局古建筑专家组组长罗哲文说,“圆明园兽首根本算不上国宝,它只是一般的建筑配件,真正价值也就是几十万元而已”;“12生肖兽首作为庞大的圆明园建筑无数构件之一,只是一般的装饰配件,艺术价值和经济价值都不是很高。”趋利避害,是任何普通商人都会做的事情,更何况蔡铭超这样的大牌商人,于是,断然退出拒不付款就成为必然选择。至于爱国主义、民族主义,不过就是这位精明商人顺手为自己披上的一件“红外套”,但它却被媒体和舆论放大,产生一种蝴蝶效应,直至成为一种强烈的“爱国主义共鸣”。流落海外的这些铜质兽首文物,记录着数百年前的一场民族耻辱。洗去这耻辱的途径并非参与拍卖或者参与了又戏剧性的退出,而是庄重的追讨,在追讨中展示一个大国强国的尊严和风采,以及民意的尊严和力量。

网络上出现的上述这种“理性民族主义”类型虽然声音微弱,但却很可贵,它是网络公共领域的雏形,是舆论多元化的滥觞。正像李金铨所说的那样,“提倡民族自强,但主张理性民族主义成为鼓吹政治改革的间接方法。广州出版的《开放时代》、《南方周末》及其他几类刊物艰难地走这条道路。一些互联网上的则是另一个主要载体。”[13]

三 何种文物 谁之正义性

根据建构主义理论,新闻是社会建构的产物,这也正如潘忠党所指出的,“传媒是局促的舞台。一方面,历史的画卷在传媒这一载体上展开(并日益经常地采取“实况转播”的形态),因此,传媒为我们提供了特定的历史叙事(historical narrative),成为我们认知历史的工具之一。 另一方面,历史并不能在传媒上无拘无束地公演。通常,镶嵌在一定、体制和环境中的传媒不经意地限定了历史事件的脚本,成为某类主体建构(包括叙述)历史的积极合作者。”[14]

律师这次紧急组团追讨圆明园文物,必定要经历一番曲折。原因很简单:东西在人家手上,如果这样就可让花费了大笔钱财的持有者老老实实地送还,那么就不会有这么多流失文物要不回的棘手问题了。事实上,埃及、印度等文明古国也都因战事而遭遇文物流失不归的尴尬,大批通过不正当手段流失的国宝很少能顺利被要回。即使被追回,也是大费周折。

就广泛关注的圆明园兽首将被拍卖一事,圆明园管理处17日在网站醒目位置发表声明称,圆明园管理处历来不赞同圆明园流散文物进入拍卖市场,也不赞同以“回购”方式买回被别人“掠走的”中国珍贵文物。[15]

然而,我们的媒体对这一理性观点报道得却很少,而通过国际公约协商解决恰恰是海外流失文物回家的正确道路。简单的民族主义情绪的煽动其实无助于问题的解决。笔者1999年在报道海外流失文物时就涉及到这一问题,当时接受采访的国家文物局副局长张柏明确表示,不赞成中国从海外大量购回流失文物,这样会对以后通过国际公约追讨造成困难。(虽然追讨的路会比较漫长),当时笔者对这一理性的观点进行了报道。没想到10年以后这种观点还是没有成为主流,反而是民族主义的情绪占尽上风。[16]究其原因,一是97年香港回归、99年澳门回归、99年以美国为首的北约轰炸中国驻南大使馆、2001年中美撞机等一系列事件客观上激发了国内的民族主义情绪,而在日益迫切的政治合法性的构建中,民族主义又是必不可少的坚强基石;其二,这十年来媒体日益走向市场,随着商业经营的引入,主流媒体的运作模式已不再是简单的宣传喉舌,而是具有商业性的党营机构。这种双重属性存在着内在的冲突和不协调,致使媒介本身的身份地位有着巨大的矛盾,媒介无法在社会系统中准确把握自己的社会立场,必须在政治原则与经济效益之间进行艰难的平衡,对公共利益的表达具有很大的偶然性,远远没有达到合法的制度化水平。而这次圆明园兽首拍卖报道的民族主义话语建构的取向,政治上正确且符合商业逻辑,不失为吸引受众注意力,扩大发行量、提高收视率和赢得点击率的的好办法。

本文的案例同时也印证了潘忠党的研究,“由于党-国和市场力量在传媒运作中的联姻,并且在建构民族主义叙事和话语方面有着天然的合适场所,也反过来特别有益于建构作为政治资源的国家民族主义,那么,在目前以及最近的将来,我国传媒的历史叙事都将会在这种联姻的逻辑框架内被建构,历史也将会继续在由此构成的局促的传媒舞台上登场。同样地,由于有这样的特殊联姻,民族主义话语也将继续具有政治资源的价值,并同时具有市场销售的价值。”[17]

四 结语

圆明园兽首的拍卖在中文激起的民族主义义愤与1999年中国驻塞尔维亚使馆被炸后公众表现出的爱国愤怒非常相似。这与主流媒体报道中的民族主义构建有着密不可分的关系,目前中国的主流媒体一方面承担着党的喉舌的作用,另一方面又深深陷入了商品经济漩涡,圆明园兽首的拍卖的民族主义构建式的报道既政治上正确又能赢来发行量,因而成为了主流媒体的必然选择。网络媒体与主流媒体的协同互动更加强了民族主义的声音。而网络媒体中出现的为数不多的理性民族主义言论,又让我们看到了信息时代言论多元化的曙光。而舆论的理性化和多元化是一个民族走向成熟的必由之路。[18]

附录 媒介论述下的中国民族主义四种类型

来源:李金铨:《超越西方霸权》,牛津大学出版社,2004年,第112页。

[注释]

[1]余英时《民主与民族主义之间》http://www.confuchina.com/03%20lunlizhengzhi/minzhu%20yu%20minzu.htm

[2]李金铨:《超越西方霸权》,牛津大学出版社,2004年,第 111 页。

[3]钟楠:《当代中国网络民族主义浅析》 ,《华商》2008年22期。

[4]注:十二生肖兽首铜像是原圆明园喷水池中“水力钟”的喷头,该“水力钟”的全称“十二生肖报时喷泉”。十二生肖兽首铜像呈“八”字形,分列在喷水池的两旁的人身石台上的。每个动物就是一个喷泉机关,每到一个时辰,相应的动物口中就会喷水两个小时。

[5]《新华日报》2月11日。

[6](美)欧文.戈夫曼:《日常生活中的自我呈现》,北京大学出版社,2008年版 。

[7](美)盖伊.塔奇曼:《做新闻》,华夏出版社,2008年。

[8]潘忠党:《架构分析:一个亟需理论澄清的领域》,《传播与社会学刊》,2006第1期 。

[9]清政府处死了英法使团的21名谈判代表。

[10]李金铨:《超越西方霸权》,牛津大学出版社,2004年,第 112 页。

[11]李金铨:《超越西方霸权》,牛津大学出版社,2004年,第 112--113 页。

[12]钟楠:《当代中国网络民族主义浅析》,《华商》,2008年22期。

[13]李金铨:《超越西方霸权》,牛津大学出版社,2004年,第 113 页。

[14]潘忠党:《历史叙事及其建构中的秩序──以我国传媒报道香港回归为例 》,《文化研究》第1期,天津社会出版社,2000年。

[15]在圆明园十二生肖兽首铜像中,目前已经回归的有五件:牛首、猴首、虎首、猪首、马首。除猪首外,其它四件铜像的回归均与拍卖有关。2000年4月底和5月初佳士得和苏富比在香港的春季拍卖会上,牛首、猴首和虎首铜像现身。中国保利集团公司参拍,以774.5玩港币拍得牛首、818.5万港币竞得猴首,而虎首则以1544.475港币成交(价格均包含拍卖公司佣金)。港澳爱国企业家、国宝工程顾问何鸿燊博士于2007年9月20日以6910万港币购得马首铜像,并将其捐赠国家。惟一没有拍卖公司介入、而是以公益方式回归的是猪首铜像。2003年初,中华抢救流失海外文物专项基金在美国寻访到猪首铜像的下落。经过努力争取,美国收藏家同意将猪首铜像转让给该专项基金。2003年9月,何鸿燊向该专项基金捐款人民币600余万元将猪首铜像购回。

[16]与追索文物有关的国际公约:5 l8 F- D2 n9 H’ D [7 - c" n青年_北青网" ?/ o+ e: m7 u: A: ~bbs.ynet.co目前国际上关于追索文物的国际公约主要有3个:1954年海牙会议上通过的《武装冲突情况下保护文化财产公约》及其议定书;1970年联合国教科文组织通过的《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》;1995年罗马外交大会上通过的《国际统一私法协会关于被盗或者非法出口文物的公约》。中国陆续加入了联合国教科文组织等国际组织的相关公约,通过国际合作,现已成功追索回非法流失境外的中国文物数千件。比如,1998年从英国追索回自香港走私出境的中国文物3000余件;2001年从美国追索回被走私的河北曲阳五代王处直墓彩色石雕像;2002年与美国海关合作,收回被走私的93箱110件古生物化石;2003年从香港某拍卖公司依法索回河北承德避暑山庄博物馆被盗的49件珍贵文物;2008年从丹麦追索回81组156件非法出境的文物。

[17]潘忠党:《历史叙事及其建构中的秩序──以我国传媒报道香港回归为例 》,《文化研究》第1期,天津社会科学出版社,2000年。

[18]附: 中国文物流失海外现状

中国流失到海外的文物主要分布在欧美、日本。欧洲收藏中国文物的国家主要有英国、法国、俄罗斯、德国、瑞士、瑞典。英国 收藏中国文物最丰富的是欧洲,其中以英国所藏最多。伦敦的大英博物馆、不列颠图书馆,剑桥的费茨威廉博物馆、剑桥大学博物馆,牛津的亚士摩兰博物馆,爱丁堡的皇家苏格兰博物馆,都有大量的中国文物。大英博物馆 目前收藏的中国文物多达2.3万件,长期陈列的约有2000件。该馆收藏的中国文物囊括了中国整个类别,跨越了整个中国历史,代表性文物有汉代玉雕奴龙、晋代顾恺之《女史箴图》、南北朝陶猎鹰坐俑、唐代黄玉坐犬和敦煌绢画、文书等。法国 在欧洲国家中,法国收藏的中国文物仅次于英国。卢浮宫博物馆 收藏中国文物达3万件以上,尤以原始社会的彩陶器、商周青铜器、瓷器为主,收藏量达6000多件。法国国立图书馆 收藏敦煌文物达1万多件,其中敦煌书画的三种唐拓本是稀世珍宝。美国 波士顿美术博物馆、纽约大都会艺术博物馆等七大收藏中国文物的中心,收藏了极其丰富的中国历代文物珍品,以绘画、青铜器和地方志为大宗。其中收藏的中国地方志数量之多令人瞠目,仅国会图书馆就收有中国各省、府、县志书4000余种。波士顿美术博物馆 共有10个中国文物陈列室,分为雕刻、绘画、铜器、陶瓷等。在古代绘画陈列室中,有唐代画家阎立本的代表作《历代帝王图》等。