抗争的途径:妇女与另类媒介(下)

关键词: 女性主义 妇女另类媒介 新社会运动

[摘要]:

各种批判研究的探索已证实了资本主义传播体制的缺陷和霸权意识形态的建构本质,“媒介与社会性别研究”不仅要揭示传播产业与传播制度的种种性别不平等的迷思,更要致力于改变这种不平等的传播情境,具有自反性(reflexivity)的行动主义者创办妇女另类媒介(women alternative media)的举措就是一种突破传播产业资本密集、经营垄断与科技数字鸿沟的结构性压制,为社会公正而抗争的媒介实践策略。本文将论述妇女另类媒介的产生语境与主要特征,以及与女性主义运动的关联。从不同种类的妇女另类媒介研究可见其广阔范围和多样性,也会突出妇女另类媒介显著的共性——妇女经营和控制的、非盈利和反商业的倾向,对专业主义和行业权威结构的排斥。虽然妇女们创办的另类媒介不会显著地改变主流媒体机构的性质与决策,但她们批评和挑战了主流媒介的权威性,既创造了妇女发声表达自己意见的机会,又共享了妇女之间的生活经验、智力情感,以及被倾听的尊重。从批判传播理论的拓展而言,提炼妇女另类媒介的参与价值,并在当下积累激进学术言论也是认识主流传播产业局限性且丰富批判传播理论的面向之一。

Abstract: All kinds of critical studies have explored and demonstrated the defects of the capitalism communication system and the essence of the political construction of hegemonic ideology. “Media and gender studies” not only discloses the myths in communication industry and institutional inequalities, but makes an effort to change such a context. Activists with reflexivity intend to set up women alternative media. As a practical strategy to pursue social justice, they become a breakthrough to challenge constructional oppression of capital concentration, managerial monopoly and digital division. Thus, this article aims to discuss both the context and the key characteristics of women alternative media, and their connection with feminist movements. In fact, different perspectives indicate the width and diversity of the research, but accentuate one commonality: normally women management and control are non-profitable and anti-commercialism; at the same time, they exclude professionalism and the industrialized authoritarian structure. Although women alternative media will not change either the nature or the decision-making function of mainstream media institutions, they offer critical views and challenge their authority to a certain extent. In fact, women’s voices are heard with shared life experiences and intellectual emotions. Regarding the expanding of critical communication theories, it is significant to reassess the values of women alternative media researches, as a main critical perspective to recognize the limitation of the mainstream industry and enrich critical communication theories in contemporary Chinese academic area.

Key words: Feminism;Women Alternative Media;New Social Movement

(接上)

三、妇女另类媒介与新社会运动

所谓新社会运动,是指当代欧洲和美国社会涌现各式各样的社会运动,如环保运动、妇女运动、同性恋运动、反核运动等,其运动本身具有一种深刻的宗教特质。旧的社会运动如工人运动,其运动最后的目标基本上是指向物质性的回报。相对于旧的社会运动,新社会运动的抗争和诉求往往超越传统的阶级或物质利益等内容,其目标指向新的社会、文化、生命的质素等课题[6]。因篇幅所限,本章仅论述女性主义运动中的妇女另类媒介,另找机会勾勒其他社会运动中蔚为壮观的妇女另类媒介图景。当然,妇女另类媒介为新社会运动的能量创造也存在局限性,其改变社会的效果与程度仍然不可以被夸大。

具有自反性(reflexivity)的行动主义者创办妇女另类媒介的举措是一种突破制度压制,为社会公正而抗争的媒介实践策略。在第二次女性主义运动浪潮中,主流大众媒介对妇女和妇女运动的剥削、歪曲、蔑视或是居高临下的恩主般态度遭遇了空前挑战,妇女创办的另类媒介席卷美国东西海岸,报纸和杂志发挥了激进联盟的组织动员作用,尤其是妇女杂志,功不可没。例如斯坦纳从中查阅到:“一个妇女联盟永久接管了Rat的发行,这份纽约的地下报纸因其色情文学和对妇女的嘲笑而声名狼藉,1970年1月罗宾•摩根(Robin Morgan)发行了妇女版的Rat,命名为Good-bye to All That,但只持续了三年,最终还是成为两败俱伤的战争的牺牲品。19世纪有头脑的妇女因为她们在社会上的次等地位而被禁止或限制进行妇女运动(塞尼卡瀑布城的妇女自己发行了《百合报》,因为禁止妇女运动的男性除了让她们捐款外什么也不让她们做),一定程度来说,1960年代这种普遍的对妇女另类刊物的歧视(在内容和做法上)反而推动女性主义者建立自己的媒介,她们意识到:如果不建立属于自己的媒介,她们的革命就永远不会成功”(Steiner, 1992:132)。而在艾米•尔德曼•法瑞尔(Amy Erdman Farrell)对第二次女性主义运动期间,最具影响力的《女士》(Ms.)的文献与访谈相结合的研究中,作者发现拥有40万至50万的发行量,大约300万读者的《女士》杂志,对于那些被家庭、地理环境或文化环境隔离的妇女们,《女士》扮演着救生索的角色,杂志将她们和国家社区以及女性主义话语系统联系起来。《女士》是一个论战的场所,1972年冬天,《女士》杂志第一期问世。明亮、鲜红的封面上,一位印度女神般的美女在绿草地上跳舞,她承诺刊登关于妇女团体、堕胎、儿童、性角色和主妇生活的故事,对于一些妇女运动积极分子而言,这本新杂志的诞生预告了妇女运动的“到来”;对于其他人而言,则意味着妇女运动向商业主义屈服。无论它的评价如何,《女士》杂志很快赢得了全国性的胜利,8天内全部销售一空。被称为“流行女性主义的传声筒”和“女性主义运动的领导声音”,《女士》几乎立即成为妇女运动的流行肖像,对于很多美国人,它就相当于妇女运动的本身。从20世纪70年代早期激进主义女性主义运动到20世纪80年代后期的妇女运动,《女士》杂志充当着极为重要的公共竞技场,它通过两种途径成为女性主义者运动的资源:作为实际的组织,为运动提供无价的制度上的支持;以及作为编辑、作者和读者对话的话语场所,这本杂志为女性主义运动者说话,并且在真正意义上和象征意义上属于她们(Farrell,1998)。

再如《杂志封面女郎:美国大众媒介刻板形象的起源》一书对那些呼唤重大社会变革的另类(Alternative)杂志的追溯,作者凯奇专门以一个章节来叙述当年支持妇女选举权运动、社会主义理想与非裔美国人进步运动的另类媒介:如《妇女公民》(Woman Citizen)、《大众》(The Masses)和《危机》(The Crisis)。《妇女公民》封面的激进信息往往由插图描绘的拒绝受男人影响而勇往直前、立场坚定的愤怒女人,或是利用“大女人/小男人”的插图主题传达出来,这是当时流行的关于选举权运动者的幽默画形式。自从1848年塞尼卡福斯大会后,女性主义活动家们出版了众多期刊以推动他们的事业。在争取选举权运动的最后十年里——也是该事件引发的公众讨论达到高峰的时期——选举权杂志再现了这场运动中各种派别的纷争。自1913年伊始,由爱丽思•保罗(Alice Paul)发起的作风激进的议会联盟(Congressional Union)(后来转变为全国妇女党——the National Woman’ Party)出版了《妇女政权论者》(Suffragist)和后来的《平等权力》(Equal Rights)。更为保守的全美妇女选举协会在1870年出版了由露西•斯通(Lucy Stone)创办的《妇女报》(Woman’s Journal);1917年该报从报纸改为杂志版式并更名为《妇女公民》(Woman Citizen),由斯通的女儿露西•斯通•布兰克维尔(Lucy Stone Blackwell)编辑的《妇女公民》再现了选举权运动的主流情况。尽管许多拥护妇女选举权的画家都是女性,但凯奇却选择了支持女性主义运动的男性画家C.D.班切勒(C. D. Batchelor)的封面作品,重现当年轰轰烈烈的选举权运动的历史画面真相(Kitch,2001:75-82)。凯奇的“另类图像”研究回溯了20世纪前20年在自由民主的政治体制下,再现于另类杂志的封面图像所展示的各种挑战不平等的社会、、文化关系的抗争运动,说明主流媒介的图像隐匿了充满矛盾与斗争的现实生活,其所营造的中产阶级的家庭愉悦是被媒介建构的、虚饰的[7]。

在女性主义运动中,与妇女另类媒介相呼应的是女性主义书店的兴起,书店确立了女性主义的声音并维护和促进妇女运动。美国二十世纪70年代到90年代,那些由妇女运营并专为妇女服务的“女性主义书店”(二十世纪90年代早期,此类书店在美国已愈100家),在第二次女性主义运动以及同性恋权益运动中应运而生,作为女性主义出版社群中一个重要的组成部分,女性主义书店至关重要的一步始于1976年的妇女出版大会,其成果之一是围绕周期性发行的《女性主义书店新闻》(Feminist Bookstore News)团结起一支力量,刊物强调女性主义出版社群的“生态系统”,以及结成相互支持的重要性。众多的女性主义者,特别是持同性恋身份的那部分,不仅致力于报道妇女的出版事宜,并且借此策划和组织政治、文化、计划与事件。通过这样做,女性主义书店提高了妇女读写的能力,传播妇女的声音和愿景,并将之投入出版和发行,进而帮助动员在读写能力上的女性主义革命(Onosaka,2006)。再如1994年4月成立于台北的女书店,为中文地区第一家女性主义专业书店,1996年3月8日开始出书分为“女抒herstory”、“女书fembooks”两大书系,店内有同志专柜及《女朋友》等同志杂志,十多年来,女书店不仅出版了一系列重要的社会性别议题的论著,而且也是妇女、同性恋者联络与交流的场所,享有“女性主义乐园”、“同志圣地”等美誉。

社会学家麦露西(Alberto Melucci)提出了“集体身份认同”的理论,强调建构行动系统的过程是新社会运动发展的关键,而集体身分认同的建构在于三个互相关联的元素,包括:1.一套关于目标、手段和行动的认知架构;2.行动者之间的沟通、相互影响、商议和共同决策、相互联系;3.行动者对运动付出感情,以致他们在运动中确定自我的位置。新社会运动理论是一种新的集体行动的解释模型,其特点在于强调文化符码(cultural codes)的生产对社会运动的作用,社会行动者对身份认同的商议(negotiation of identity),以及社会运动建构性和互动性的特质(Melucci,1988)。如果以此理论来考察妇女另类媒介与新社会运动的关系,就可以看出妇女另类媒介在女性主义运动中起到关键性的社会动员作用,而且妇女创办的各类媒介繁荣了女性主义运动的支持局面。女性主义运动的一致目标由媒介得以全面表达和宣传,共同的社会性别平等的政治诉求统合了支离破碎的妇女力量,这是妇女行动的认知架构;制作另类媒介的过程使妇女团结、协商并缔结友情;那些生活绝望的、挣扎的、迷失方向的妇女因为自己的媒介找回自己,认取自己的生活足迹,不再是孤立无援。台湾社会女同志的运动社群是以女同性恋刊物的滋长作为集结媒介的,她们在编、写、读、印的过程中,不但形成了一个承载论述与运动的网络,而且也在此之上具体构连出一个主动向社会发言的女同志社群[8]。

随着资本主义与新自由主义的经济全球化的扩张与深化,技术、文化和信息的鸿沟还在加剧,妇女对民主的信息流通更加迫切。妇女另类媒介对于支配性传播秩序的颠覆性价值就在于其去中心化的、反商业化的、互动交流式的组织运作模式,以及平等的、自主的决策过程;她们强调媒介制作的语境、个人责任和互动过程;她们视技能和知识为加强集体努力和集体共享的资源;妇女另类媒介团队的创新精神和共同的政治目标凝聚起了同意参与社会运动的支持力量。随着传播新科技的发展,邮件请愿、邮件列表服务(listserve)、网站相互链接、博客等新形式的另类电子媒介已经在全球产生影响,将地方妇女事务、缩小数字鸿沟与国际妇女运动快速并巧妙地联系起来[9]。如前文提到的女性主义国际广播(FIRE)作为政治运动的连接者和动员者,FIRE在技术和政治层面上都建立或加强了网络利用。作为技术界面,不仅与其他组织建立的网络链接,它还和其他组织合作现场广播。例如,在纽约的9•11惨剧之后,FIRE与其他媒体和Women Living Under Muslim Laws,ISIS-Chile和WINGS等妇女组织合作,一起建立了七个直播的和平广播频道。这些频道通过网络和电话向全球展现了女性和平运动者和女性记者在9•11事件发生后所采取的行动和策略,而这些声音往往是被主流媒体所忽略的(Thompson & Gómez & Toro,2005:228)。

批判的传播理论从运用马克思主义批判资本主义国家意识形态开始,就不断得到扩展,葛兰西(Antonio Gramsci)文化霸权(Culture Hegemony)理念和阿尔都塞(Louis Althusser)压制性国家机器(Repressive State Apparatuses)与意识形态国家机器(Ideological State Apparatuses)的提出,霍尔的构连理论——以抗争来解构进程,后结构主义、后殖民主义、后主义权力与知识关系的种种批判,以及多种文化主义的平等理念,无一不丰富批判的传播理论这一传播研究的重要阵地,而另类媒介的生产实践突破了主流媒介的商业利润价值与媒体的权力等级制度,为“批判”、“抗争”之后的批判传播理论开创了“重构”的空间与能量,另类媒介对那些受压迫、被殖民、被剥削的挣扎中的妇女尤其重要,她们从沉默到发声,创造了自我身份认同、发挥了抵制社会性别与媒体等级权力结构的能动性,并彰显了勇敢改变现状的积极抗争精神,而不是被动地成为主流媒介塑造的商品消费者或是色情消费的对象。

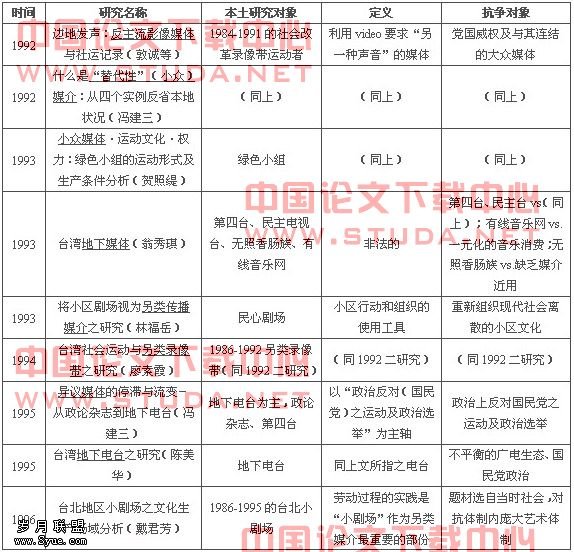

表1:小众媒体研究(按出版时间排列)

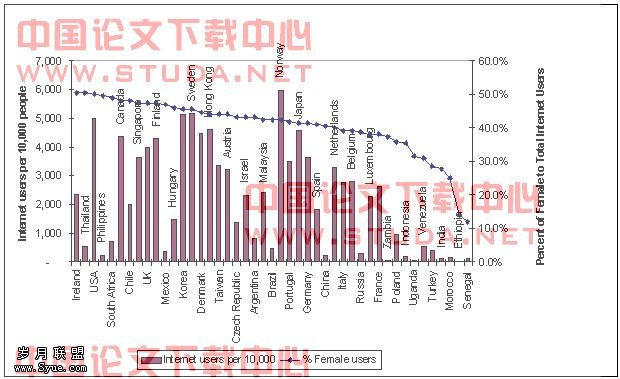

表2:不同国家互联网用户总数和女性用户所占比例

资料来源:http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/Chinese%20ICTs%20SRC.doc

[注释]

[1]鸿沟意指因传播体系的彻底商业化、集中化与技术化,大众无法参与媒介生产与公正的媒介再现,如詹姆斯•汉米尔顿(James Hamilton)的论述:报业市场依赖资本密集型和化的组织结构,以及更加专业化和商业化的信息产品,报纸这一“人民的公仆”却有悖于人民的需求,20世纪初期,媒介对资本的依赖与需求愈加厉害,大多数人民已经被排斥于主流媒介之外(Hamilton,2002)。

[2]台湾小众媒体/地下媒体既冲击主流权力,又与科技资本的累积力量抗争,但最后皆不敌商业资本逻辑与的顽固力量刻意的稀释,黄慧樱的《从TANet 脉络,探讨跨出虚拟空间的“异议BBS”》(《第二届资讯科技与社会转型研讨会会议论文》.台北:中央研究院社会学研究所筹备处,1997年12月18-20日)梳理了台湾小众媒体/地下媒体研究的历程,如表1所示。

[3]2003年的《人类发展报告》第一部分提供了有关全球互联网使用情况、几个发展家入网成本的比较、互联网使用者使用的语言及互联网内容的表格。目前缺乏分性别使用互联网的数据,但是很明显,在妇女获得、使用信息通讯技术并享有该技术益处方面要比男性低得多。表2也说明这一点。表2还表明,在泰国、菲律宾、南非、智利和墨西哥这样拥有较高比例的女性使用者的发展中国家中,整体的使用水平并不高。所以,尽管一小部分精英妇女能够获得同男性精英相似的机会,就大的范围而言妇女很少能够获得这种机会。

[4]吴素柔(1996).压迫与反抗:台湾同性恋社群团体出版品的语艺分析.台北:辅仁大学大众传播研究所硕士论文。

[5]曹晋(2007b).中国大陆的另类媒介生产:以朋友通信为例.香港:传播与社会学刊,2007,12,第91页。

[6]陈慎庆(2002).基督宗教研究:社会学的进路.收入罗秉祥、江丕盛编.大学与基督宗教研究.香港:香港浸会大学中华基督宗教研究中心,第255-276页。

[7]曹晋(2006C).《杂志封面女郎:美国大众媒介中视觉刻板形象的起源》的“译者序”.天津:天津人民出版社,第39页。

[8]简家欣(1998).九○年代台湾女同志的认同建构与运动集结:在刊物网络上形成的女同志新社群.台湾社会研究(季刊),1998年6月号,第63-115页。

[9]温迪•哈科特(Wendy Harcourt,中文版,2004).《世界妇女和万维网》.收入David Gautlet主编的《网络研究:数字化时代媒介研究的重新定向》.北京:新华出版社,第256-268页。

[]

[1]Armstrong, David(1981). A Trumpet to Arms: Alternative Media in America. Boston: South End Press, 1981.

[2]Atton, Chris(2002). Alternative Media. Thousand Oaks: Sage, 2002.

[3]Atton ,Chris(2003). Organisation and production in alternative media. in Cottle, Simon(2003). Media Organization and Production,London: Sage,pp. 41-55.

[4]Betty, Friedan(1963). The Feminine Mystique. W.W. Norton and Company Inc.

[5]Downing , John(2001). Radical Media: Rebellious Communication and Social Movements. London: Sage, 71.

[6]Farrell, A.E.(1998). Yours in Sisterhood: Ms. Magazine and the Promise of Popular Feminism. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

[7]Friesen,Valerie(1992). Trapped in Electronic Cages. Media, Culture and Society. Vol.14, pp. 31-49.

[8]Gallagher, Margraet(1995). An Unfinished Story: Gender Patterns in Media Employment. UNESCO. Http://www.appcoenn.org/internet/publicpolicy/progress-report.pdf, accessed 27 May, 2005.

[9]Gallagher, Margraet(2001). Gender Setting: New Agendas for Media Monitoring and Advocacy. London: Zed Books.

[10]Hannigan, John(1993). New Social Movement Theory and the Sociology of Religion: Synergies and Syntheses. in William H. Swatos, Jr. (edited). A Future for Religion? New Paradigms for Social Analysis. Newbury Park: Sage.

[11]Hamilton, James(2000). Alternative Media:Conceptual Difficulties, Critical. Possibilities. Journal of Communication Inquiry, 24(4), 357-378.

[12]Hole, J.and Levine, E.(1971). Rebirth of Feminism. New York: Quadrangle.

[13]Kitch, Carolyn(2001). The Girl on the Magazine Cover: the Origins of Visual Stereotypes in American Mass Media. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, pp. 75-82.

[14]Melucci, Alberto(1988). Getting Involved. in Bert Klandermans, Hanspeter Kriesi & Sidney Tarrow (edited). From Structure to Action. Greenwich, C.T.: JAI, pp. 329-348.

[15]Jansen, S. Curry(2002). Critical Communication Theory: Power、Media, Gender, and Technology. Boston: Rowman & Littlefield Publishers.

[16]Mills, Kay(1993). The Media and the Year of the Woman. Media Studies Journal, Winter/Spring 1993: 20.

[17]Onosaka,Junko(2006). Feminist Revolution in Literacy: Women’s Bookstores in the United States. New York: Routledge.Steiner.

[18]Linda(1992). The History and Structure of Women’ Alternative Media. in Rakow, Lana F.(edited). Women Making Meaning: New Feminist Directions in Communication. London: Routledge.

[19]Rakow, Lana F.(1988). Gendered Technology, Gendered Practice. Critical Studies in Mass Communication, Vol.5, No.1, pp. 57-70.

[20]Thompson, Margaret E., Katerina Anfossi Gómez & María Suárez Toro(2005). Women’s Alternative Internet Radio and Feminist Interactive Communications: Internet audience perceptions of Feminist International Radio Endeavour(FIRE). Feminist Media Studies, Volume 5, Issue 2, pp. 215-236.

[21]Tuchman, Gaye and Daniels, Arlene Kapan and Benet, James(1978). Hearth and Home: Images of Women in the Mass Media. New York: Oxford University Press, pp. 3-38.

[22]van Zoonen, L.(1992). Feminist Theory and Information Technology. Media, Culture and Society, Vol.14, No.1, pp. 9-29.

[23]Wiesner-Hanks, Merry E.(2001). Gender in History. Oxford: Blackwell.