维度·范式·方法:建构中国电视批评史

关键词: 电视批评史 建构 维度 范式 方法

[摘要]:

本文以实践和现实为依据,参照相关学科的建设情况,首次相对完整地提出了建构电视批评史的设想;并进一步从学科的观照维度、结构范式和研究方法等问题出发,系统阐述了建构中国电视批评史的学理框架与内容安排等问题。

Abstract: According to the state of the other related subjects construction, the state of the history practice and the realistic development of the Chinese TV criticism study, this article completely puts forward a new academic concept, the history of Chinese television criticism,for the very first time. And further, from some aspects of constructing the subject, such as the research dimensionality, the structure paradigm, the research method, it systematically elaborates the theories outline for the contents of the history of Chinese TV criticism.

Key words: history of TV criticism;construct;dimensionality;paradigm;method

一个学科的成熟和完善,既需要有理论体系的建立和方法论的确定,也需要有对本学科历史的深入研究,没有对学科历史的清理,我们便无法在历史的语境中去还原和把握研究对象,也就无法去进一步推动这个学科的向前发展。基于此,建构中国电视批评史便成为制约当下中国电视批评实践和整个电视学科建设向纵深方向发展的关键环节之一。在本书中,著者首次将这一问题置于现象-系统-模式-概念的研究范式之下,对中国电视批评实践活动进行了系统梳理和整合建构。

一、电视批评与电视研究

为了把本书的主题、性质和范围界定清楚,有必要交代一下本书所提的“电视批评”的具体含义与研究范畴。2000年6月,著者在《电视批评论》中认为,电视批评就是指“以电视节目的欣赏为基础,以电视理论为指导,以各种各样的电视节目及同节目相关的电视现象、电视思潮、电视受众、电视创作等为对象的一种研究活动”。[1]此后,经过五年的沉淀和思考,结合中国电视批评理论及实践的发展状况,著者在2005年12月出版的《电视批评学》中,对这一概念修订为——“电视批评是以对电视节目的赏析为基础,以相关理论为背景,以各种具体的电视节目、电视现象、电视理念、电视创作者等为对象的旨在进行价值判断的一种研究活动”[2]。在此前后,胡智锋、周安华、时统宇、徐荃乐、王君超、刘建明、李道新、应天常等各位学者,也都从不同角度,或侧重于或侧重于传播对电视批评的概念规范问题进行了论述。[3]

从总体实践来看,这些论述都侧重于从批评本身进行界定,而对其在电视研究中的学科定位与自身谱系却均缺乏必要的观照与清晰地梳理。在本书中,为了避免上述界定中所存在的模糊化问题,著者借鉴刘若愚先生在《文学理论》中所提出的对文学研究的学科分类方法[4],主张把电视研究从宏观体系上整体划分为电视史和电视批评两大门类。这里的电视批评,实际上包含了具体的电视批评实践和电视理论研究两个方面(见图1-1)。本书的研究对象与叙述范围,即围绕以上两个方面展开,对电视批评整体进行历史向度上的梳理、统纳与评点。因此,从本质上说,本书的主要指向是历史的,其次则是分析和评点的(参见图1-2)。

二、建构中国电视批评史的原因

作为与中国电视传播事业同步进行的媒介现象,中国电视批评已经走过了近五十年的发展历程,然而,与在发展时间长度上相差不大的中国当代文学批评史的研究比起来,中国电视批评乃至整个中国媒介批评的研究,无论是在体系的完备上,还是在理论的深度上却都还鲜有可与之相提并论之处。这当然有历史延承和学科积淀差异所造成的先天原因,但更重要的却还是长期以来电视批评理论体系自身建构意建构意识的匮乏与缺失。无论从实践发展还是学科建构上,建构中国电视批评史已成为中国电视研究发展的必然之举。

(一)完善电视批评学科体系建设的需要

作为与中国电视传播事业同步进行的媒介现象,中国电视批评实践已经走过了近五十年的发展历程,然而,与在发展时间长度上相差不大的中国当代文学批评史的研究比起来,中国电视批评乃至整个中国媒介批评的研究,无论是在体系的完备上,还是在理论的深度上却都还鲜有可与之相提并论之处。这当然有历史延承和学科积淀差异所造成的先天原因,但更重要的却还是长期以来电视批评理论体系自身建构意识的匮乏与缺失。虽然自2000年欧阳宏生教授的《电视批评论》出版以来,有关电视批评的理论著作纷纷问世,但真正站在历史的高度以学术视野对电视批评进行纵向梳理和系统整合的著作却并没有出现。

在这些著作中,刘建明的《媒介批评通论》(中国人民大学出版社,2001)、王君超的《媒介批评:起源•标准•方法》(北京广播学院出版社,2001)、肖小穗的《媒介批评:揭开公开中立的面纱》(黑龙江人民出版社,2002)、李道新的《影视批评学》(北京大学出版社,2002)、曹祖龙的《影视批评学大纲》(黑龙江出版社,2002)、陈犀禾/吴小丽的《影视批评:理论与实践》(上海大学出版,2003)、时统宇的《电视批评理论研究》(中国广播电视出版社,2003)、刘晔原的《电视剧批评与欣赏》(中国人民大学出版社,2004)、沈义贞的《影视批评学导论》(中国电影出版社,2004)、李岩的《媒介批评——立场 范畴 命题 方式》(浙江大学出版社,2005)、欧阳宏生等人的《电视批评学》(四川大学出版社,2006)、张文娟的《电视文艺生态批评论》(中国传媒大学出版社,2006)、王艳玲的《在无序中探索有序:20世纪90年代中国电视文艺批评理论研究》(新华出版社,2007)、雷跃捷的《媒介批评》(北京大学出版社,2007)基本代表了中国电视批评学科研究的最新状况和最高成果。这些著作以自己各有侧重的研究视域和理论成果丰富、发展了中国电视批评学科的内容体系,但正如上文所说,真正将研究的视角放在历史发展的纵深向度上,对中国电视批评现象和理论探索过程进行系统性分析和历史性整合的著作却并没有出现(刘建明教授的《中国媒介批评史》研究工作虽已基本告竣,但其重点却在对中国媒介批评思想状况的研究而不在对具体媒介领域的分析上,其作为社会思想发展史的意义也要远远大于其作为具体媒介批评史的意义)。和中国当代文学研究领域早已拥有自己批评史的状况相比,中国电视研究领域批评史建构的滞后与缺失已经让电视批评实践和学科建设在现实发展面前遭遇到了严重的瓶颈制约和身份质疑。丧失了扎实深厚的史学生长平台,电视批评实践的辉煌也就失去发展的镜鉴和检点的基础,而理应由其承担的指导现实、瞻望未来的功能也就不得不在这种状况下随之宣告失位,这已经成为令实践者和研究者倍感忧心的问题之一。

(二)研治中国媒介通史尤其是广播电视通史的需要

中国广播电视通史的研究从1987年《当代中国的广播电视》出版以来,逐渐步入到全新的发展阶段。1991年,郭镇之教授出版了我国第一部专门以电视媒介发展为研究对象的通史著作《中国电视史》(中国人民大学出版社),首次全景式勾描了中国电视媒体自1958年到1988年30年间的发展历程。之后,于广华主编的《中央电视台简史》(人民出版社,1993)、钟艺兵/黄望南主编的《中国电视艺术发展史》(浙江人民出版社,1994)、张庆/胡星亮主编的《中国电视史》(中央广播电视大学出版社,1996)、杨伟光主编的《中央电视台发展史》(北京出版社,1998)、陈志昂主编的《中国电视艺术通史》(中国文联出版公司,2000)、林青主编的《中国少数民族广播电视发展史》(北京广播学院出版社,2000)、赵玉明主编的《中国广播电视通史》(上、下)(北京广播学院出版社2000、2004)、乔云霞编著的《中国广播电视简史》(内蒙古人民出版社,2001)、徐光春主编的《中华人民共和国广播电视简史》(中国广播电视出版社,2003)、刘习良主编的《中国电视史》(中国广播电视出版社,2007)等以广电通史为研究对象的著作纷纷问世。这其间,郭镇之教授的《中国电视史》(文化艺术出版社)也在1997年简编修订后再次出版发行。但是,这些以“简史”或“通史”冠名的所有史学著作却无一例外地面临着专题史研究不足的尴尬境遇。正如李煜所评价的那样,中国广播电视专题史研究的匮乏与薄弱“使得大部头的‘简史’、‘通史’的内容显得先天不足”,通过对“通史”或“简史”的阅读,我们所得到的只是一些片段、零星的事件记录,而不能对诸如体制的变迁、制度的建设、节目形态的递进和沿革等有一个全面、系统的了解。[5]正是基于此,全面建构电视史学研究的各个领域,尤其是基础性专题史(包括文化史、批评史、传播史、艺术史和各种具体形态具体领域内的研究史)的研究便显得十分迫切和急需。事实上,也只有这样,电视批评研究的学术话语和实践操作才能真正走上自我完善和自我提升的发展道路,也才可能真正在长远切实的层面上对电视媒体传播实践活动形成指导和助推作用。

(三)整理电视批评现存史料的需要

作为一个有始无终的开放现象,电视批评已经完成了一段相对独立的发展历程,积累了大量的批评史实和相关资料。根据《中国广播电视年鉴》和中国期刊网的不完全统计,仅1998年一年,全国就出版和发表有关电视研究的书籍与文章104部/2938篇,2003年这一数字达到261部/4419篇,5年内增幅达到150.96%和50.41%。无论是从“鉴古”的层面上,还是从“知今”的层面上,对这些史实和资料进行爬梳和整理都已经是十分必要和亟需的行为。美国媒介批评家Robert L Shayon曾说,媒介批评本身就是对人类的探索,这在孕育人类命运的用意上,比登陆月球还要重要,[6]从这个角度上也可以说,对这些资料进行整理和建构,也有着超越电视批评学术研究狭隘一隅的普泛性社会意义。

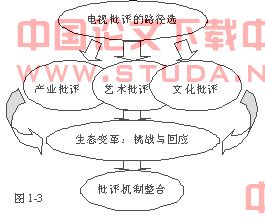

三、建构中国电视批评史的视野维度

中国电视批评实践一向分为业务性电视批评和理论性电视批评两个大的域畴,业务性电视批评多就业务实践中的某个具体问题而展开,诸如对电视新闻电视综艺电视剧电视纪录片电视专题片电视广告等具体节目形态的批评、对节目主持人的批评、对节目传播艺术和传播效果的批评、对电视媒体具体管理和运营环节的批评等;理论性批评则多就电视自身建设和本质问题的研究而展开,它又包含了三个方面,“一是电视本质理论发展的研究;二是对电视外部关系理论的研究,包括电视同文化社会科技道德等方面的内容;三是对电视本体理论的研究。电视本体理论包括电视传播学电视艺术学电视语言学电视心电视美学等五个方面的内容。”[7]这些不同向度上的要素共同支撑起了电视批评业务与理论研究的多重维度,从而也成为了建构中国电视批评史所必须直面相对的对象和场域(参见图1-3)。

广义的电视批评还包括了电视评论,电视理念批评、电视现象批评、电视节目形态批评和电视创作主体批评等均是其在不同发展向度与研究空间上的拓展。作为电视批评的主要内容之一,电视理念批评承担着对电视研究理论既建构又解构的任务,它既要从鲜活的具体批评实践出发,又需要超越单纯的口头批评实践,将其中的批评意识抽象升华为具有普泛性指导意义的理论和观念形态。电视现象批评,则以其纷纭变幻、富有时代气息的特点,成为电视批评家为关注的另一项批评内容。所以,对电视现象的批评必须认识到电视现象与电视批评的关系、电视现象批评的现状与问题。电视节目也是电视批评的主要对象和立论基础,电视节目的形态是随着时代进步、社会发展而不断变化和创新的,因此,分析电视节目形态与电视批评之间的关系也是十分必要的,这甚至是电视批评的主要表征。电视创作主体作为电视传播和艺术创造的基源,同样是电视批评所要涉及的重要对象之一,对电视创作者的批评可从技术专业、艺术美学、思想政治、市场商业四个价值取向来进行;从批评实践来看,又可从社会系统、电视系统、创作主体、文本系统四个角度来进行。

从电视批评的空间与范畴来看,电视批评又涵盖了批评的基本理念、批评的审美阐释、批评主体的内在意识、批评的方法、批评的文本等内容。电视批评的基本理念有选题视角的针对性,方法理念的科学性、知识的综合性、对创作实践的指导性及社会参与的广泛性等。电视批评具有艺术审美的功能,这就需要我们对包括电视批评中的审美意识、审美心理现象、审美表现以及审美理论等在内的内容进行证述阐释。另外,作为批评主体的批评家本人也是构成电视批评研究的一重重要维度,批评家的文化修养和思想素质,包括明确的导向意识、开放的美学意识、民族的文化意识敏锐的语言意识、成熟的思维意识、多元的知识结构等,都应该也必须纳入到电视批评史的研究视阈中来。

四、建构电视批评史的理论范式

(一)以批评理念变迁为线索的结构体系

理论范式是建构中国电视批评史的关键,也是建构任何一门学科所必须首先重点解决的问题。所谓的理论范式,对于中国电视批评史的建构来说,就是指赖以对电视批评活动和理论研究现象进行系统梳理和勾描的理论框架与研究模式。它不但包含了学科结构上的问题,同时也包含了学科共同体成员所必须一同遵守的批评理念与逻辑架构问题。中国电视批评史的研究对象和批评内容可以随着社会文化的而发展,随着电视传播事业的变迁而变迁,但架构学科结构的理论体系和引领学科发展的思维逻辑却会保持相对地齐整和统一。在这个模式下,中国电视批评理念的变迁和传播形态的沿革具有着贯穿古今的线索意义。

以此为基点,观照中国电视批评近半个世纪的发展历程,可以将其发展划分为1978年以前的萌芽初创时期、1979至1985年的起步发展时期、1986至1992年的拓展建构时期、1993至1999年的理论自觉时期和新世纪以来的多元化建构时期等几个阶段。在这几个发展阶段中,意识形态主导的社会批评理念、精化意识主导的历史审美批评理念、本体建构意识主导的学术批评理念、民族意识与西方理论杂语喧哗织就的文化批评理念、产业主管部门与媒体经营者联合缔造的产业批评理念相对齐整地占据了各自相应时期的主流话语位置。五个阶段、五种批评理念之间的演进与嬗变架构勾描出中国电视批评史不断向前发展的内在逻辑和历史轨迹。

中国电视批评诞生之初,电视批评的主体还主要局限于电视实践领域的从业人员。早期的广播电视刊物《广播业务》上的电视批评文章,如《足球和足球比赛中的实况转播》、《电视广播宣传中的几种方式方法》、《电视报道的人物选择和刻画》等,几乎都是创作者和一线操作人员的经验。此外,最早期的中国电视批评主体还包括了一些文化名人和极少数具有较高文化素养的电视观众,像田汉、吴冷西、王蒙、阮若琳等先生。这种状况到了20世纪80年代中期以后,开始有了较大改观。学界的学者和科研人员接过实践者手中的批评火炬,成为从事电视批评和理论研究的主体力量,他们的批评文章占据了相关刊物批评文章总量的50%以上。由于他们长期从事电视理论研究,拥有比较扎实的理论知识积淀,其批评也较通常的业界批评更为系统、全面和深刻。其他新闻业者和广大电视观众也是电视批评中的重要力量,这其中还要特别强调一下来自政府管理层的批评。他们是电视观众群体中的“特殊受众”,因为他们的批评会更大程度地影响到电视政策的制定和调整。随着受众整体文化素质的提高,他们自身的批评意识与发言欲望也很强烈,对于这部分群体,需要注意一个引导和规范的问题,尤其是电视批评。

(二)以批评标准-批评目的-批评方法为结构框架的批评模式

现象-系统-模式-概念是建构任何一个学科体系都不可或缺的参照体系,对于中国电视批评史的建构来说,同样所有的现象梳理和历史勾勒都必须纳入到中国电视批评史-中国电视批评-中国电视实践-中国电视管理者创作者批评者的整体观照系统中来。在这个系统下,对每一桩具体历史事件、每一种具体批评理论和对每一个具体批评家的历史评述都必须建立起相对统一的批评模式,即批评标准-批评目的-批评方法的模式。在这重模式中,批评标准、批评目的和批评方法三个要素之间,既相互独立又彼此呼应,它们以电视批评实践中的相关概念和话语体系为支撑形成为一个有机的整体。从批评系统主客二分的角度上讲,这重批评模式实际上也是维系主客体之间恒定批评秩序并保持其相应批评关系的手段和方式。电视批评史中所有的历史描述与评价标准问题、宏观研究与微观研究问题、批评家的理论见解和批评对象的实际发展问题、批评整体与其发生的社会背景问题、管理者创作者批评者(有时会重合)之间的斥合互动问题都有赖于纳入这重模式的沟通和整理之下,这个问题主导着批评史历史叙述的基本姿态和叙述效果,也主导着批评史话语表达的基本特征和理论维度。

(三)以叙述立场的辩证选择为出发点的阐释方式

任何一种历史叙述,尤其是批评史叙述,都无法回避叙述立场的选择问题。叙述立场的选择,反映在具体的建构层面,实际就是指学科建构过程中创构者处理历史与现实的关系时所秉持的态度问题。历史绝对主义观点、历史相对主义观点和历史唯物主义观点构成了这种叙述立场选择的三分视野。

历史绝对主义以追求历史事件本真面貌的机械呈现为最高追求,刻意淡化历史事件发生前后的逻辑关联,以割裂著述者主观介入既成事实的方式追求一种绝对意义上的客观性。这种历史观不但在理论上存在着悖论,而且对于实践特色极为明显的中国电视批评史的建构来说也明显无法成立。正如意大利史学家克罗齐所说的那样,“一切历史都是当代史”,“一切历史都是思想史”,任何史学建构都不可能完全摒除掉作者主观因素的渗入,机械的校勘和考订并不能完成批评史所有的历史叙述任务,也更无法达到其助益现实的最高追求。历史相对主义则走向另一个极端,认为对于任何一个时代的现象和事件,均可以摆脱原有历史情境的制约和规范进行随意阐释和发掘。如果说历史绝对主义是抹煞了今天的存在、取消了发展的观点的话,那么相对主义则是故意削平了历史发展的深度,并刻意淡忘了事件发展的客观性。历史唯物主义的观点则兼顾了客观性原则和逻辑性原理的统一,在阐释描述历史时不但注意了阐释主体与阐释对象之间的“透视距离”(即既要考虑到阐释客体所处的特定时代的价值观,也要兼顾到阐释客体出现以后一切时代的价值观)问题,而且还考虑到了基础与上层建筑、社会存在与社会意识等辩证关系的存在问题,从而相对完整地实现了电视批评发展外部条件和内部的互通与融合,成为建构中国电视批评史所宜采取的主要话语阐释方式和叙述立场。

五、建构中国电视批评史的方法

(一)学理审视与历史体认交融

“批评史研究并不是一门单纯研究古籍的课题,也不是一项纯粹描述性的活动,而是一种对历史的重新思考”。[8]中国电视批评史的研究所面对的时间段落虽不算长,但由于电视传媒巨大的社会关注度和批评群体的多样性与活跃性,却资料浩繁,对于这些资料的取舍就成为研治电视批评史所无法回避的问题之一。

作为一个史学门类,电视批评史必须接受历史发展前存在、学理审视后跟进的治史通则,这就产生了学理审视和历史体认之间的时间差问题:一方面,对历史事件和资料的真切把握需要返回过去,对其原初情境进行体认;另一方面,对历史事件和批评现象所产生的影响和意义分析又需要立足当下,作现时地观照。解决过去和现在、回望和前瞻难以并行的问题的一个方法就是历史情感的培养和造就。“历史情感是一种深沉含蓄的情感……也是一种更为持久、更为强烈的情感。它不像文学情感那样,通过虚构和浓缩,表现得夸张而热烈……历史情感的力量来自它的真实……”[9]这种历史情感的培养和形成会为我们在过去与现时之间搭起一座沟通的桥梁,也会为我们的学理审视和历史体认建构起一座融合共生的平台。

(二)宏观论述与微观阐析结合

建构电视批评史和做任何学问与研究一样,既要有宏观层次上的理论、观点、方法、模式等系统的支撑,也要有对具体批评家、具体批评理论和具体批评事件的观照。如果说历史时空和理论维度是一个大的逻辑性建构,那么具体的材料和史实便是支撑起这座大厦的砖石和木料,二者只有配置妥当、并行不悖才可能完成一个系统工程的完美建设。

叶兢耕在上世纪40年代评价朱自清的《诗言志辨》时曾说,“研究文学批评就得先从文学批评的本身——批评的意念入手,用史的眼光分析考察,找寻中间的脉络,也即是史的发展,然后贯穿起来,才能真正的建立起文学批评史的间架”。[10]这对于中国电视批评史的建构来说,同样富有启发意义。电视批评在发展过程中所积累起来的大量史实资料只是形而下的存在,它不会自发地给建构者提供研治中国电视批评史的学术链条和内在逻辑,我们只有把它放在“史”的向度和“论”的构架里来考察,才可能揭示出电视批评发展错综复杂的面貌。例如对于1979年年初中国电视荧屏上所出现的第一则电视广告的争论、对于1988年电视纪录片《河殇》播出后所产生的社会大讨论、对于1990年末播出的电视剧《渴望》所引发的不同批评声音等现象,如果脱离开宏阔的历史视野和高屋建瓴的理论把握,我们就很难彻底理清它们对于电视传播观念本身、对于电视批评者群体和对于电视制作者个人所产生的深远影响,也就无法给它们一个恰切的历史定位。反之离开了这些具体生动的个案,历史视野和理论维度也会失去脚踏实地的依著,显得空茫并塌缩。

(三)主次分明与详略轻重并行

由于中国电视批评史所涉及的层面和领域横跨了自然和社会科学的众多领域,诸如技术的、文化的、政治的、经济的、的、历史的、美学的等等,再加上电视媒体领域本身理论研究的细分,使得中国电视批评史的著述不可能在每一个方面、每一个领域都平均用力,这既不可取,也不现实。事实上,对于中国电视批评史的建构来说,所宜采取的策略只能是“述要”而不能是“述总”, 选择与删减是其研究过程中一个不可省略的步骤,当然,前提必须是建立在统筹全局的基础之上;而电视批评史具体领域内的深入研究,诸如文化研究、经济技术研究、理论研究、本体美学研究、产业与传播研究等则需要更为专门的批评史的出现。

(四)史德与史识兼容共生

建构中国电视批评史,由于所牵涉到的评述对象大都还与建构者处于同一时空之下,而且有可能还是自己的师友或亲好,这就无形中增加了坚持批评标准实事求是的难度。要做到既不随意吹捧贬抑他人,又不抱私心刻意为自己或师友谋取声誉与利益,没有良好的史德无疑是行不通的。史识同样也是中国电视批评史建构过程当中建构者必须具备的素质,没有史识,就无法做到去芜存精、辩伪存真,也就无法对过去的历史事实进行真实地有意义地总结,也就更无法为电视批评的现实实践和未来发展提供镜鉴和帮助。从这个意义上也可以说,史德与史识是建构中国电视批评史的先决条件。中国有“受之以鱼,不如授之以渔”的古训,在电视批评中,我们与其对电视实践做出一个结论性评述,“捧杀”或“骂杀”,反而不如给实践者以一个切实可行的反思与审视逻辑,帮助他们学会自审,真正让电视创作者“明辨”而“笃行”起来。

“批评史不应成为一门单纯研究古籍的课题,而应该阐明和解释我们的现状”[11],美国著名批评史学家雷内•韦勒克的这一观点正好切中了中国电视批评史研究的目的所在。在中国电视批评学科的研究体系中,批评史应该是一个富有提问并具有应答能力的主体,积极参与当下及未来的理论建设和发展实践,而不应该只是以一个单纯的被动者的面目出现。20世纪80年代,林青先生就提出“史学研究除了要考虑它的学术价值外,更重要的还是要考虑它的社会价值,即所选择的研究课题是否与现实联系,能否最大限度地满足社会的需要”。[12]电视批评本身就是实践性和目的性极为明显的社会文化活动,它对电视文本的阐释与解析、对电视传播的监督与匡正、对电视功能的引导与疏通,无不同社会现实发生着密切地联系。以电视批评本身为研究对象的中国电视批评史,对电视媒体文化属性、艺术属性、经济属性和意识形态属性的多维观照与系统梳理,无疑会对正处于社会结构转型、经济文化调整、媒介解体重构关键时期的中国电视实践,提供丰富的镜鉴和,为其当下的改革和未来的发展带来指导意义和助推作用。

[注释]

[1]欧阳宏生:《电视批评论》,中国广播电视出版社2000年版,第2页。

[2]欧阳宏生:《电视批评学》,四川大学出版社2005年版,第4页。

[3]相关论述参见胡智锋、罗振宇《学院精神与学理路径——理论视野中的“电视批评”》(《传播》1996年第1期),周安华《现代影视批评艺术》(中国广播电视出版社1999年版),时统宇《电视批评理论研究》(中国广播电视出版社2003年版),徐荃乐《电视批评的批评》(《电视研究》1998年第1期),王君超《媒介批评》(北京广播学院出版社2001年版),刘建明《媒介批评通论》(中国人民大学出版社2001年版),李道新《影视批评学》(北京大学出版社2002年版),应天常《电视批评:在探索中前行》(《电视研究》2002年第2期),高静郁《多生语境中的中国电视批评》(中国传媒大学2005年学位)。

[4]参见[美]刘若愚《中国的文学理论》第1—3页,四川人民出版社1987年4月(第一版)。

[5]李煜:《治中国广播电视史要应对的八种关系》,载《现代传播》2006年第1期。

[6]黄新生:《媒介批评:理论与方法》,五南图书出版公司1990年版,第3页。

[7]欧阳宏生:《中国电视批评的发展》,载《中国广播电视学刊》2001年第11期。

[8]杨冬:《批评史的意义》,载《吉林大学学报(社会科学版)》2005年第4期。

[9]郭镇之:《历史与情感 历史与经验——广播电视史研究札记两题》,载《中国广播电视学刊》1992年第6期。

[10]张国风:《清华学者论文学——《新生报》副刊选粹》,清华大学出版社2001年版,第102页。

[11]Rene Wellek, A History of Morden Criticism vol.1, New Haven:Yale University Press, 1995.Ⅴ.

[12]林青:《广播电视史学研究浅议》,载《视听界》1988年第6期。