融合或竞争?——中国传播学研究范式走向

关键词: 传播学 库恩 范式 融合 竞争

[摘要]:

对库恩提出的范式概念的本质含义考察与分析,范式具有创新循环性、命题示范性与动态竞争性。作为新兴的传播学,由于学科的边缘性与交叉性,多元范式的格局显露出尚未成熟与缺乏独立的特征。目前多元范式的融合与借鉴的主流解决策略,并非符合范式的本质与,而是应强调多范式之间的竞争机制,以此促进学科的成熟与独立,形成客观的一元独大或双元交织上升的传播学范式格局。

Abstract: Analyzing the conception of paradigm by T. S. Kuhn, the thesis points out the paradigm of science research have three features: recycling innovation, demonstrating subject and competitive trend. As a rapidly rising academic field, multi-paradigm of communication reflects the situation which is lack of mature and independence. Amalgamation of the multi-paradigm is the current mainstream strategy. On the contrary, competitive system needs to be emphasized in order to facilitate the healthy and sustainable development of communication research paradigm structure.

Key words: Communication Research; Thomas S. Kuhn; Paradigm; Amalgamation; Competition

近十年来,对于回答传播学的研究范式的“是什么”问题,学者与研究人员已经有相当积极的尝试与贡献。在回答“是什么”的同时,“为什么”会出现这些研究范式,研究者们也有所涉及,但一般点到为止。面对多范式的现状,研究者们给出的解决方案几乎达成难得的共识——融合或相互借鉴。然而,研究范式的融合之道是否符合科学范式的本性呢?是否有利于中国传播学的学科发展与建设呢?当前,三十年中国传播学正处于一个多范式并存阶段,对其进行研究的独特意义在于 “对其自身研究的本质和合理性有自觉的反思和观照”(金兼斌,1999)。“传播学拒绝反思,将意味着传播学的研究仍将停滞不前,传播领域将进一步充满困惑。届时,不仅仅是传播学的研究范式,甚至传播学这一学科的生存权也会受到质疑”(胡翼青,2004:47)。本文将在传播学学科发展的现状与背景下,通过对范式概念的本质分析,对中国传播学范式的选择与走向提出一孔之见。

一、综述

通过考察文献发现,“是什么”的核心内容归结为一个分类问题。总体看来,“二分法”与“三分法”比例最高。“二分法”将中国传播学研究范式划分为定量与定性(卜卫,1994);主义与人文主义(芮必峰,1995);欧洲批判传统与美国经验传统(丁淦林,1998);实证主义与人文主义(梅琼林,王志永,2006)。“三分法”的代表观点有社会科学研究、诠释研究、批判研究(金兼斌,1999;蔡骐,2005);经验-功能、控制论、结构主义方法论(陈卫星,2004);结构功能主义、学和文化研究(杨茵娟,2004);经验主义的实证传统、否定性思维的批判传统、文化主义的诠释传统(藏海群,2005)。“四分法”的代表者有:经验主义范式、批判主义范式、技术主义范式、新人本主义范式(胡翼青,2004)。

显然,中国传播学研究范式可以一直“N”分下去,而目前公认的传播研究范式趋予以下四种:社会科学研究范式,即强调实证分析,把传播研究当作一种“常态科学”(normal science)研究;诠释研究范式,认为世界是动态的,意义和知识的产生取决于观察和认识时的具体场景(context),是一种认识主体和认识客体的互动过程;批判研究范式:站在权力宰制的层面,从社会权力结构的运作角度分析社会现象和传播现象。技术主义研究范式,即以技术为研究核心,对传媒形态的发展和变化如何影响社会和人做深入而独到研究(沈馨,戴元光:2007:77)。虽然“分类式范式说”难脱西方传播学研究范式在中国的全面性映证与折射的窠臼,但无可否认的是,对于中国传播学研究方法与范式的与阐述对学科发展具有积极的内省意义.。

金兼斌文中通过对范式(金文中所用为“典范”)概念的梳理并探讨了范式的分类,比较了三种西方传播学研究范式(社会科学研究、诠释研究、批判研究),犀利地指出大陆传播学研究为“边陲中的边陲”,贯之以“封闭型”的大陆传播学研究风格(苏钥机语),对学术典范缺乏尊重,过于强调“中国特色”,论述仍未脱离叙述和凭空议论的风格,在方法的运用上随意了一些(金兼斌,1999)。可以说,金文是最早运用范式的概念对中国传播学进行观照与反思的研究成果之一,提出了“先规范,后特色,百花齐放”的发展思路。一方面要强调对学术典范的尊重,另一方面,也不可“定于一尊”,片面强调某种研究范式,指出研究问题的性质、角度以及当时具体的研究环境和条件,才是决定研究范式选择的根木考量因素(金兼斌,1999)。

在金文的基础上,蔡骐结合中国社会语境对中国传播学的研究范式的选择与现状进行了阐述,其主要观点为,目前在中国传播学研究居主导地位依然是传播的批判研究范式,社会科学范式在中国呈现的是一种上升趋势,传播研究的诠释范式在国内表现得最弱,但呈现出一种新动力的特征(蔡骐,2004:49-51)。究其原因在于,马克思主义所代表的批判传统对中国学者“具有一种天生的血缘上的亲切感”(蔡骐,2004:50),这使得他们非常容易接受并发展这种研究范式。由此得出一种研究范式的被采用并不是一种偶然结果,事实上它受制于该学科的知识传统。范式的采纳和发展与特定的社会语境相关。最后提出多元范式并存的解决思路,克服定量与定性,实然与应然的二元对立。

胡翼青认为,中国传播学在“华丽”的外衣下显露出致命的范式危机并呼唤范式革命。如果传播学范式危机无法解除且没有提出新的传播学研究范式,那么传播学这一学科的存在和发展的合理性将不复存在。胡翼青分析了经验主义、批判主义、技术主义的优劣势之后,提出一个新的范式:新人本主义范式。强调回归主体性,经验主义和技术主义转身于人本主义,传统与批判两大学派的融合,主张人本主义方法论,跨学科研究的一体化。他的新人本主义的核心假设在于用“信息人”取代了“经济人”,指出传播主体的行为是复杂的,不断变化的,几乎没有一定的规律。传播主体的行为不是简单的和机械的,与自然科学研究的主体是完全不同的(胡翼青,2004:226),并断言新人本主义传播学范式将成为传播学的主流范式(胡翼青,2004:231)。

二、范式的本质

范式目前看来多少带一点“时髦”的意味。学术界同样是不乏流行词的。一旦用多了,就有“滥用”、“误用”之嫌,原来的面目就有些模糊了。探究范式的本质成为本文必作的功课之一。单纯从词源考察,范式(paradigm)含有“共同显示”之义,由此引出模式、模型、范例等义。将“平凡而单簿”的单词转变成一个“繁芜而富有弹性”的概念始于美国科学家托马斯•库恩的成名大作《科学革命的结构》(1962)。事实上,库恩从未对“范式”做出一个明确的、严格的、 统一的定义。也许正是如此留给后来者巨大的探索空间,所以学界才对该概念抱有极大的热情与兴趣,几十年来经久不衰。

(一)范式的背景

范式概念是继证伪思想而发展的一个新兴概念,往往被看作是互为对立。证伪来自于英国科学哲学家卡尔•波普尔在其代表作《科学发现的逻辑》和《猜测与反驳》中提出了科学知识增长理论。该理论认为科学进步由四个阶段组成。这个四个阶段分别为:提出问题——猜测——反驳——产生新问题。他强调了科学研究的主体的能力作用,把科学家对学术的批判(即怀疑、猜测、争鸣和反驳)精神视为知识发展的动力之一。波普尔的基本论点是“我们能够从自己的错误中学习。”所以学术界把波普尔的学说称为“批判理性主义”或“证伪主义”。这一理论的缺陷在于波普尔过于强调批判和证伪在科学发展中的作用,单凭一次“判决性实验”就可以推翻一门理论,则是言过其实了。面对人们将范式作为证伪的挑战者的论调,库恩却认为他与他的老师(前辈)的科学观几乎完全一致,认为他们“都关心获得科学知识的那个动态过程,而不那么关注科学研究产品的那种逻辑结构,都反对科学通过积累而进步的观点,都强调旧理论被一个与之不相容的新理论所抛弃,所取代的那个革命过程;都特别关注由于旧理论往往应付不了逻辑、经验或观察的挑战而在这个过程中所产生的那种作用”(库恩,1987:1)。库恩甚至认为他与波普尔所持的观点仅仅是“看的方式”有所不同,即所谓的将鸭子看成是兔子(著名的格式塔心理实验)。然而,对于证伪主义的缺陷,库恩的态度也相当明确:“我同卡尔爵士明显分歧之处:我对强烈遵循传统的重要性的强调和我对‘证伪’一词语义隐含的不满”(库恩,1987:3)。库恩对于波普尔将一门理论在进行应用的尝试中遭受失败称作为“证伪”或“反驳”表现得非常“惊讶”,并直截了当地指出:“卡尔爵士犯了把日常研究的特点用于偶发的革命事件上的错误,因为在革命事件中科学进展最为明显,但因此却完全忽略了科学的日常活动”(库恩,1987:24)。虽然库恩将危机与科学革命看作是科学进步与累积的核心因素,但同时他更看重甚至是“悍卫”常规科学的。这是因为他认为常规科学绝大多数情况下发挥着范式的作用,“常规科学的目的尽管并不在于寻求新事物,起初甚至还倾向于压制新事物,但也可以同样有效地引起新事物的产生”(库恩,1980:53)因此,范式理论出现后,务实的科学家越来越多地研究库恩的东西,而不是波普尔的东西,特别是在新兴学科领域。

(二)定义范式

一般认为,库恩对范式给出较为清晰的一个解释(也是引用最为频繁的)是将范式看作一种科学成就,一种具有两个特点的科学成就。这两个特点为:足以空前地把一批坚定的拥护者(科学共同体)吸引过来,使他们不再去进行科学活动中各种形式的竞争;足以毫无限制地为一批重新组合起来的科学工作者留下各种有待解决的问题。然而,库恩在该定义的基础上不断地变化着范式的外延与内涵,并且成为反对者或批评者的有力证据,同时也为支持者或信徒们带来不少的困惑。

对“令人费解”的范式概念给出最为清晰概括与梳理的是英国剑桥语言研究室的玛格丽特•玛斯特曼。她通过对库恩文本的忠实性解读,罗列出二十一种范式描述:一个普遍承认的科学成就;一个神话;一门“哲学”,或一簇启迪智慧的问题;一本教科书,或经典著作;一个完整的传统,从某种意义上说,是作为一种模式;一个科学成就;一个类比;一种成功的形而上学思辨;一个习惯法上公认的方式;一种工具的来源;一种规范的解说;一个装置或仪器操作规范;一副反常的纸牌;一个工具制造厂; 一套政治制度;一种适用于准形而上学的“标准”;一个可以指引知觉本身的有条理的原理;一个普遍的认识论观点;一种新的观察方式;某种定义广大实在领域的东西(玛格丽特•玛斯特曼,1987:77-83)。玛格丽特•玛斯特曼将库恩的范式的二十一种含义总结并分类为三个主要部分。第一部分为“一种形而上学观念或实体”,因而将这种哲学方面的范式称作形而上学范式或者元范式(metaparadigm)。第二部分是社会学方面的,将其称作社会学范式(sociological paradigm);最后一类范式称为人工范式(artifact paradigm)或构造范式(construct paradigm)(玛格丽特•玛斯特曼,1987:84)。简言之,形而上学范式,社会学范式和构造范式。

玛格丽特•玛斯特曼审察库恩原文而将迷惑的范式剥减整合成为三组含义,这三组含义将范式的本质凸显出来。第一,社会学范式概念的独创性在于揭示出范式是在还没有理论时起作用的那种力量,即一套科学习惯,一个可以凝聚科学共同体的显著成就,指出范式比抽象出来的概念、定律、理论和观点更为重要(玛格丽特•玛斯特曼,1987:84)。正因为如此,对于新兴学科而言,通行的是“范式”而不是“假说”。第二,玛格丽特•玛斯特曼认为,库恩坚持以常规科学为中心的后果:从哲学上讲,范式是一种能作解难题工具的人造物,而不是形而上学世界观。在常规理论尚未产生(没有先例)的新兴学科里,一门新鲜的技巧、或是想象,再是一种能透视这一领域的洞察力,这些人造物一起构成了范式(玛格丽特•玛斯特曼,1987:89)。第三,正是因为范式是构造而成的,因为范式是用来类比的具体“图象”,一种“看的方式”(玛格丽特•玛斯特曼,1987:97-98)。库恩将科学范式的变革同“重看”一幅可作两种解释的格式塔图象(或一种格式塔心实验)反复进行比较,因而提出“变革即重看”的观点。

(三)范式的核心特征

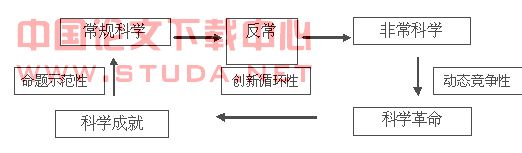

简言之,范式是由理论要素(构造范式)、心理要素(社会学范式)以及联结这两个要素的本体论和方法论(形而上学范式)要素组成的。理论要素包括概念、原理、定律、公式、实验技术和设备;心理要素包括科学家团体从事科学活动的共同心理功能,诸如信念、直觉、审美、灵感、顿悟、价值判断等;本体论、方法论要素起着世界观、思维方式、研究纲领的作用,以此指导科学共同体的工作。通过上述分析,范式的核心特征包括以下3点(参见图1):

1.范式的创新循环性

围绕范式的相关概念有:常规科学、反常、非常科学、科学革命、科学成就。首尾相连的两个概念常规科学与科学成就之间的关系简言之为:一项公认科学成就最终将被后学者常规化,成为常规科学。因此,这一组概念实则是具有可循环性的。范式产生常规科学,常规科学中隐藏着反常,由于反常现象的出现造成危机,危机的挑战压力导致非常科学与科学革命,最后产生科学成就,而科学成就即象征着一个新的范式。这里显然存在一个循环论证:我们先是把范式定义为一个业已完成的成就,然后,从另一个角度,又可说这个成就是用来改进某个已经存在的范式的(玛格丽特•玛斯特曼,1987:88)。

2.范式的命题示范性

范式在实际应用中绝大多数情况下是一个或一组可供模仿的范例式研究方法与成果。这些研究成果可以推演出一系列研究问题与派生命题,并吸引研究者的研究兴趣,于是产生一批追随者,形成有着共同旨趣与方向的科学共同体。而取得最大成就并赢得学术尊重的研究成果极易成为一种新范式的代名词,指引着后学者如何确立选题、路径,发挥着示范性的作用。

3.范式的动态竞争性

社会家比起科学家,对同一社会问题及其本质往往很难达成共识,有的甚至存在着显著的分歧性,特别是在新兴学科领域。在学科刚刚开始思考新问题的萌芽期间,会有较长时间处于无范式阶段。当新兴学科进入尚未成熟的时期时,一般会出现多元范式阶段。从某种意义上说,多元范式阶段象征着含苞欲放的欣欣向荣。然则这种欣欣向荣的局面实则需要一种竞争张力,渴望出现一个虽较粗略但却深刻的主范式,群雄割据的杂乱局面趋于秩序化。这一主范式或者淘汰那些浅显的对手,或者设法将它们归附于己,从而以一个相对统一的范式指导科学研究,剔除混乱与盲目。

图1:范式核心特征

三、融合或竞争?

大家把这一研究看作沙漠里的一片“绿洲”,研究中路过这里,稍作休息又匆匆离去。现在,人们把它看作平原上的一个“村落”,他们纷纷在此“安营扎寨”、“娶妻生子”。于是,“村落”内人口增加,活动频繁,往来热络,从此逐渐由“路人”变为“熟人”(邵培仁,1999:40)。这一段文字生动描述了传播学的繁荣进程。但是传播理论的表面繁荣,恰恰是因为我们并不知道什么是理论,传播学尚处于寻找范式的“前范式”(preparadigmatic)状态(张卓,2007)。在理想条件下,科学应该系统性地向前发展,可以一箭双雕,既发现新的知识,又不断积累经过仔细验证过的知识……这种理想的科学研究是自律的,不断积累信度和效度都很高的结论(希伦•A•洛厄里,梅尔文•L•德弗勒,2004:5)。但遗憾的是,在现实的科学研究中,事情却并不会如此井井有条。显然,中国传播学发展即将三十年。然而,传播学在中国从一开始就隶属于新闻学,而新闻学又依附于中国文学。中国文学是纯粹的人文学科,其成员中鲜有掌握社会科学研究方法者(不像西方的传播学研究队伍中有许多社会学、心、学等社会科学或行为科学的学者加入),这就造成了我国传播学界普遍存在的不足:学术视野不够开阔、方法训练不够全面(主要问题是不掌握、不熟悉定量研究方法)(张国良,2005:123-124)。即便在传播学的发源地美国,实证主义研究者也有同感,大众传播的研究极不系统。这是一个从没有被精确地规划过的领域,过去研究媒介的学者也来自不同的学科。媒介研究并不是按照科学的理想模式,有条理地、有秩序地、高效地向前发展的(希伦•A•洛厄里, 梅尔文•L•德弗勒,2004:5-6)。

在此背景下,西方传播界进行过两次有关传播学学术身份与研究范式的大讨论,即1983年“领域的骚动”(Ferment in the Field)和1993年“领域的未来”(The Future of the Field)。这两次论战在传播学史上堪称经典。二十多年后的今天,较之以往传播学学术身份已经得到了更大程度的认可与确定,但有关研究范式的讨论从未停息。尤其是对年轻的中国传播学而言,西方传播学曾经经历的问题与困境,正在逐一显现。其中两个根本问题倍受困扰:一是有关传播学的学科地位:传播学究竟是独立的学科还是进入其他学科研究的一个“简单易入”的大门或通道?二是有关传播学的研究方法:经验研究与批判研究应该各自为阵、相互对立,还是相辅相成、共同发展?(张卓,2007)

针对多元研究范式,无论是西方还是中国绝大多数不约而同地选择了互相融合这个折衷之道,或者说采用一种平衡智慧。通过对范式本质的考察发现,传播学学者对多元范式关系处理与走向探索带有人为的主观色彩,更多地是一厢情愿,或者仅仅是面对争议、争鸣、碰撞的一种保守主义的学术策略而已。根据科学范式的本质或本性,以及前文的分析,新兴学科的多元范式阶段中各个范式之间呈现的应该是竞争性的关系(而非融合),通俗而言,即是谁科学成就大,示范性强,派生新问题的能力强,谁将独领风骚或占据霸主地位。正如库恩一再强调的是一种理论成为规范(在1980版中译者将范式翻译成为规范),一定要比其他竞争对手更好,但并不一定要解释,事实上也从未解释过一切可能碰到的事实。库恩对范式的竞争状况有这么一段描述:规范的涌现怎样影响到这个领域工作集体的结构的。在自然科学的发展中,当个人或集体第一次达到了能够吸引下一代大多数实践工作者的综合时,老的学派就逐渐消逝了。这部分是由于这个学派的成员转变到新的规范方面去。但是总会有那么一些人墨守成规,于是他们干脆被排除出这个行业,从此,他们的工作就再也无人理睬了。新的规范意味着这个领域有了新的更严格的规定。谁如果不肯或不能同它协调起来,就会陷于孤立,或者依附到别的集团那里去(库恩,1980:15)。玛格丽特•玛斯特曼论述到,“大家都把种种科学理论的逐步跨台归咎于它们在经验上最终被证伪……却没有一个人(库恩之前)把理论的垮台归咎于:由于理论必须在自己的核心处拥有一些具体类推的范式来为其基本规定下定义,并依据这些范式的效力强烈地限制理论的范围,因而一旦理论扩展得太远,那是由于自己的过失而垮台了,完全没有必要强调是由于自然界的不合作”(玛格丽特•玛斯特曼,107)。

罗森加兰特(Karl Erik Rosengren)在其《传播学研究:一个范式还是四个?》(Rosengren,1983)中对“骚动”做了详细解释:“确信无疑,这是一个骚动的领域。知识性骚动:批判学者和经验主义学者激烈地互相斗争,互相轻视,或者,小心谨慎地去寻找一个暂定协议。国际性骚动:来自旧世界和新世界的学者与社会科学家碰到一起,并且对对方奇怪的思维方式感到惊讶。来自第一、第二和第三世界的数据和理论把文化多样性带入了知识观点的冲突之中。政治性骚动:激进的批评家、自由主义改革者和保守的现状维护者用传播研究来扶持他们的政治争论”(张卓,2007)。作为学术边陲的中国传播学,这种“骚动”之感也应有所波及。而这种“骚动”可以看作是一种范式间的初级阶段的竞争或者是不完全式粗糙竞争,而相应地,“骚动”局面绝对不可能蕴藏所谓的融合与和谐的格调。因此,中国传播学无论是多元范式还是双范式,都应遵循范式的本性驱动而参与竞争并争夺学科领导的控制权。

正如培根的方法论格言:从错误中比从混乱中更易于出现真理。在展开竞争之前,笔者的建议是重读传播学早期经典研究,重估前规范时期科学成就,以及重大科学成就的研究方法与程序设计,并以此形成常规科学的应有规范,以此凝聚并培养一批接受独立成熟的学科范式下训练而成的科学共同体。库恩例举的科学成就绝大部分来自于自然科学,如我们熟悉的“托勒密(或哥白尼)天文学”、“亚里士多德(或牛顿)力学”、“微料(或波动)光学”、“达尔文生物学”等所描述的研究传统与公认范例。而新兴发展中的传播学领域哪些才称得上科学成就呢?

库恩将具有范式意义的科学成就比作里程碑。无独有偶,在洛厄里与德弗勒的专著《大众传播效果研究的里程碑》中谈到两个主要标准:第一个标准是它们必须具有意义,包括独创性的角度;学科理论发展中的转折点;研究中涉及的主要问题至今仍是学术研究的焦点。第二标准是研究方法,即这类研究为大众传播研究到达先进水平树立了学习典范(希伦•A•洛厄里, 梅尔文•L•德弗勒,2004:2)。可见,范式的核心价值体现在对快速勃兴与崛起的新学科或者新领域的初学者、后来者的指导、促进意义。这是因为范式就像一套可复制的、可供模仿的入门工具,能够有效地划定边界、发酵灵感与挖掘命题,吸引有志于该学科领域的初学人员的积极加入,并引导他们如何在新领域起步与启动新尝试(严格讲,对于缺乏历史厚重、学术源渊、成就积淀的新兴学科而言,每一位加入者都是新人或新手)。可以断定,经过时间考验的最具效用的理论工具与科学程序(范式)才会被加入者与后来者所继承与创新,这是一个淘汰与选择的过程。综上所述,新兴学科(如传播学)范式之间的竞争是新兴学科(如传播学)发展壮大的客观,而“和稀泥”式的融合与相互借鉴看视包容开放,事实上是一个缺乏互动的封闭系统,只会使学科渐渐失去活力与潜力,陷入迷失与虚无。

[]

[1]蔡骐(2005).传播研究范式与中国传播学发展.国际新闻界,(4),49-51.[Cai Qi(2005). Communication research paradigms and the development of communication studies in China, Journal of International Communication, (4), 49-51.]

[2]陈卫星(2004).传播的观念.北京: 人民出版社.[Chen Weixing(2004). Ideas of Communication. Beijing: People’s Publishing House.]

[3]丁淦林(1998).我国新闻传播学学术研究的现状.新闻采编,(6),8-9.[Ding Ganlin(1998). Academic Research of Journalism and Communication in China. Cover and Edit News, (6), 8-9.]

[4]胡翼青(2004).传播学: 学科危机与范式革命.北京: 首都师范大学出版社.[Hu Yiqing(2004).Communication: Discipline Crisis and Paradigm Revolution. Beijing: Capital Normal University Press.]

[5]金兼斌(1992).传播研究典范及其对我国当前传播研究的启示.新闻与传播研究,(2),11-23.[Jin Jianbin(1992). Paradigm of Communication Studies and the Enlightenment on Today’s Communication Studies in Our Country.Journalism & Communication, (2),11-23.]

[6]梅琼林(2006).传播理论:阐释的焦虑——评胡翼青《传播学:学科危机与范式革命》.中国图书评论,(9),83-85.[Mei Qionglin (2006). Communication Theory: the Anxiety of Interpretation—Book Reviews of Communication: Discipline Crisis and Paradigm Revolution by Hu Yiqing. China Book Review, (9), 83-85.]

[7]梅琼林,王志永(2006).试论传播学研究中的实证主义与人文主义方法的融合.南京社会科学,(6),14-19.[Mei Qionglin, Wang Zhiyong(2006). On the Amalgamation of the Methods of Positivism and Humanism in the Research of Communication Theory. Social Sciences in Nanjing, (6), 14-19.]

[8]卜卫(1994).传播学实证研究的方法论问题.新闻与传播研究,(2),8-16.[Bu Wei(1994). Methodology of Positivism Study in Communication. Journalism & Communication, (2), 8-16.]

[9]芮必峰(1995).传播观:从“自然主义”到“人文主义”——传播研究的回顾.新闻与传播研究,(4),40-43.[Rui Bifeng (1995). Communication Ideology: From Naturalism to Humanism. Journalism & Communication, (4), 40-43.]

[10]邵培仁(1999).传播学本土化研究的回顾与前瞻.杭州师范学院学报,(4),36-41.[Shao Peiren(1999). Review and View on Localization of Chinese Communication Studies. Journal of Hangzhou Normal College, (4), 36-41.]

[11]沈馨,戴元光(2007).当代欧美传播学研究走向——2004年欧美22种传播学刊物分析.载于戴元光(主编).传媒•传播•传播学——获取与使用传媒论(77-78页).上海:上海大学出版社.[Shen Xin, Dai Yuanguang(2007).Trends of Contemporary European and American Communication Studies—Analysis by 22 Types of Communication Journals in 2004.In Dai Yuanguang(Eds.), Media•Communication•Communication Studies—Access and Use: Media Theory(pp.77-78).Shanghai: Shanghai Jiao Tong University Press.]

[12]杨茵娟(2004).从冲突到对话——评传播研究典范:结构功能主义、政治学、文化研究.国际新闻界,(6),50-55.[Yang Yinjuan (2004).From Conflict to Dialogue—Structural Functionalism, Political Economy, Cultural Studies of Communication Paradigms. Journal of International communication, (6), 50-55.]

[13]臧海群(2005).西方受众研究的传统与范式.国外社会科学,(5),21-26.[Zang Haiqun(2005). Tradition and Paradigm of Western Audience Research. Social Science Abroad, (5), 21-26.]

[14]张卓(2007).传播学学术身份与研究范式的论战与反思.中国传媒报告,(3).[Zhang Zhuo(2007).Controversy and Rethinking on the Discipline Identity and Paradigm of Communication Study. China Media Report, (3).]

[15]张国良(2005).中国传播学研究的历史、现状与未来.载于段鹏,韩运荣主编.传播学在世界(123-124页).北京:中国传媒大学出版社.[Zhang Guoliang(2005). History, Present and Future of Chinese Communication Study. In Duan Peng, Han Yunrong (Eds.).Communication in the World (pp. 123-124).Beijing: China Media University Press.]

[16]库恩(1980).科学革命的结构(李宝恒,纪树立译).上海:上海科学技术出版社.[Thomas S. Kuhn (1980). Structure of Science Revolution (translated by Li Baoheng, Ji Shuli).Shanghai: Shanghai Science and Technology Press.]

[17]库恩(1987).是发现的逻辑还是研究的心理学?载于伊姆雷•拉卡托斯,艾兰•马斯格雷夫主编.批判与知识的增长(1-29页)(周寄中译).北京:华夏出版社(原著于1970年由英国剑桥大学出版社出版).[Thomas S. Kuhn (1970/1987). Logic of Discovery or Psychology of Research? In Imre Lahatos, Alan Musgrave (Eds.) Criticism and the Growth of Knowledge (pp.1-29).Beijing: Huaxia Publishing Co., Ltd.]

[18]玛格丽特•玛斯特曼(1987).范式的本质.载于伊姆雷•拉卡托斯,艾兰•马斯格雷夫主编.批判与知识的增长(73-115页)(周寄中译).北京:华夏出版社(原著于1970年由英国剑桥大学出版社出版).[Margaret Masterman(1970/1987). The Nature of a Paradigm. In Imre Lahatos, Alan Musgrave (Eds.). Criticism and the Growth of Knowledge (pp.73-115).Beijing: Huaxia Publishing Co., Ltd.]

[19]希伦•A•洛厄里,梅尔文•L•德弗勒(2004).大众传播效果研究的里程碑(刘海贵等译).北京:中国人民大学出版社(原著于1995年由美国Longman Publishers出版).[Shearon A. Lowery, Melvin L. Defleur (1995/2004). Milestones in Mass Communication Research: Media Effects (3rd Ed.). Beijing: China Renmin University Press.]