从全民阅读时代到全民写作时代——论世界“参与新闻”运动

关键词: 公共新闻 市民新闻 参与新闻 近用权 博客

[摘要]:

20世纪末,公共新闻运动虽经10年之久,却依然无法根本改变普通市民无法获取近用权、参与公共生活的状况。传统媒体自身的局限性,决定了体系内部的改革无法完成这一使命。在移动技术和技术的推动下,参与新闻在传统媒体系统外部逐渐兴盛开来。这种新闻传播模式并非是要取代传统模式,而是在一个全新的媒介生态环境中与传统模式互为补充。

Abstracts: In the end of 20th Century,the Civic Journalism movement had went through 10 years but still could not change the situation that normal citizens have no accessing rights and participating public life. The limitations of these traditional media have determined this inside revolution could not accomplish this mission. With mobile computing and networking technologies,participatory journalism is thriving outside of the media organization system. This news mode is not to replace the traditional one,but to reinforce mutually in the emerging media ecosystem.

Keywords: Public Journalism;Citizen Journalism;Participatory Journalism;Accessing Right;Blog

一、公共新闻的没落

20世纪末,经过学术界和新闻界的不断努力,历经10年之久的公共新闻(Public Journalism)运动,取得了辉煌的成果,被誉为“美国新闻史上最有组织的内部社会运动”。但至2003年春,这一运动实际上逐渐销声匿迹,而专事公民新闻研究的Pew中心也早于2002年安静地关上了大门。究其原因,这一运动指向了传统媒体的自身局限性,而这些是体系内部的运动所无法改造的。“为人民”并不意味着“公民能够近用(Accessing)媒体而成为新闻生产过程的一环”。它的没落,或演进,或被替代,早已命中注定。

第一,传统媒体的专业主义,决定了它对话语权的垄断。传统媒体极具专业主义(Professionalism)的职业意识形态(Occupational Ideology),也是实行分工合作的庞大组织。这决定了公众与社团必须通过“过滤”程序,经由媒体内部的专业中介(Mediate),才能发表经“筛选”的言论;而这些万幸的“演说者”,也往往是经过层层筛选,具有代表性与专业性的少数人,以与媒体及其中介的专业地位相称。普通公民依旧不能担当记者、编辑的角色,不可能任意发表自创的新闻或自我的观点。

第二,传统媒体有限的时空,影响了它对议程设置的垄断。报纸的版面、电台的时段,是媒体最宝贵的、最有限的资源。因此,媒体必须对议题进行筛选,强调某些媒体自认重要且数量有限的事件,并努力将公众的注意力集中与此。时空资源的希缺性,也注定议题必须经过排序。由此,某些议题被广泛讨论,而其他的则被忽略。因此,能够定义问题的传统媒体具备了意识形态的权力,它所主导的议程设置(Agenda Setting)制度是无法打破或规避的。

第三,传统媒体的传播环境,决定了它对意涵解读的垄断。公众的意见进入传统媒体之后,不再以独立的形态存在,往往成为引用和佐证,变成新闻叙事论述中的一部分,原本意涵的解读就会受到叙事整体的影响。传统媒体将受众锁定在从优解读(Preferred Reading)的方向上来看待“新闻报道”这个“剧本”。于是乎,公众求得近用权的抗争,却反而使得他们获得了剧本中某个角色的扮演权;而这种参与,使媒体编撰的剧本更具真实性和可行性,更使其合法化、合理化。

第四,公众中的不同团体共同争夺希缺的时空资源,造成边缘团体的再度边缘化。依据媒体再现理论(Representation Theory),个人和团体向传统媒体抗议自己没有近用权,以至不能向公众推广自己的观点;媒体的有识之士也希望真实地再现社会的“真实性”。可是依据“再现理论”推出的“不偏倚”(Impartiality)原则,即在任何话题上各种声音都有近用权,看似迎合了近用权,但原本以为可以借此结束被大众传媒边缘化现状的环保、女权等边缘团体,却“而然”地被再度边缘化,而主流声音变得更为主流。

所以,受传统媒体局限性的影响,传统媒体向公民下放部分近用权、公民与社团向传统媒体索要近用权,这些立意良好的努力,终究会会落入不尴不尬的境地。那么,公众如何才能获得自己的发声权?“另类媒体”(Alternative Media)也曾是一种不成功的尝试。

1967-1968年,英国剑桥、布里斯托尔、格拉斯哥等地曾相继成立了6家社区性出版商:Aberdeen People's Press,Alarm、Brighton Voice,The Islington Gutter Press,Response以及Rap。1969年,社区性出版商的队伍壮大至10家。1975年,此类出版商总数达60家。[1]3

这类另类媒体,反对、挑战、批判那些传统媒体控制下的、既定的、制式的意识形态,推出那些不被传统媒体列入议程的社会主张,对传统价值观与意识形态重新评估,因而它们也被称作是“激进媒体”(Radical Media)、“地下媒体”(Underground Media)。社区媒体(Community Media)有时候也被归类为另类媒体,因为某些社区媒体常常扮演“非主流”的角色,传播一些不受区域性、国家性媒体所重视的团体观点。

尽管另类媒体的观点和视角站在主流生产的对立面,但它们的生存方式还是参照主流媒体,因而也不能完成近用权革命。由于订阅数的限制,无法吸引广告商和商业市场的关注,因而经费不足、生存窘迫,很难组织起经久而庞大的运动来推广自身的观点。

所有这些困惑,都将被21世纪的“参与新闻”(Participatory Journalism)(Citizen Journalism与Civic Journalism在字面意义上并无多大差异,而且在公共新闻向参与新闻转变阶段,两者概念也相互混用。但是,从时间上来看,Civic Journalism出现较早;从内容上来看,Civic/ Public Journalism,侧重于体系内部改造,由媒介精英主导;而Citizen /Participatory Journalism强调体系外部变革,是反精英主义的。因而本文将“Civic Journalism”译为“公民新闻”,将“Citizen Journalism”译为“市民新闻”,以示区别。)所打破。新闻传播科技、媒体生存方式、受众的水准与自我意识,以及信息的需求形态都已经发生了彻底改变。新运动已经处在爆发式增长阶段,“受众”的概念遭到抛弃,“我们”的概念以及“我们媒体”(We Media)的概念正在成型。我们比以往任何时候都还要聪明,我们知道该做什么;我们比以往任何时候都还要自我,我们知道该要什么。

二、“我们”发生了什么变化?

1. “我们”的教育水准提高,具备判断真相的能力。Dale Peskin大胆地假设“社会获取信息的三种途径”:“第一种,人们是容易受骗上当的,仅仅乐于阅读、聆听和观看任何事情。第二种,大多数人需要一个见多识广的中介,告诉他们什么是好的,什么是重要的,或什么是有意义的。第三种,人们非常聪明,如果有某种途径的话,他们会自己筛选出信息,自己寻找出他们认定的真相。现在,这种途径已经出现,真相已经展露出来。”[2]2

这种观点似乎很容易受到攻击——真相的认定,变成了个人可以任意揉捏的橡皮泥?但在过去,“真相”从何而来?传统媒体控制了议程设置、话语权和解读权,由此构建了人们认识中的“社会”,也决定了何种才是“真相”。参与新闻要反击的,恰恰是这种垄断!我们的社会需要我们自己来认定,而不是独立于我们之外的一种强制。韩国Ohmynews.com的创始人Oh Yeon-ho说:“过去人们只能依靠主流的、保守的媒体之眼看世界,现在有了OhmyNews,我们想和这种20世纪新闻学说再见。”

2. “我们”具有强烈的表达欲,渴望发声权与近用权。传播,不仅是一种外在的互动,也是自我对话(self talk)的过程,人们通过不断的对话而与外界达成互动,进而逐步掌握自我的形貌、推动自我意识的觉醒。因此,传播是一种解放性的力量,人们通过参与性传播,由此建立并巩固自己的社区/社团(community)。

上,大众传播取代了人际传播,由此推动了社会进步。但如今,“近用”成为一种特权和垄断,只属于那些拥有权威或财富而得以控制发行的强大机构。这种单向传播方式成了对话的障碍,阻碍了我们认识自己,认识自己的社区。

3. “我们”具有强烈的对话欲,渴望研讨和互动。事实真相不再是一面之词,而需通过“对话”得以展露。Dan Gillmor,这位前《San Jose Mercury News》的专栏作家、如今的参与新闻运动旗手,从记者的角度谈到了“对话”的重要性:“观众从不会顾及我的面子,在我有错的时候会及时指正,这让我认识到:我的读者比我知道的要多得多。在我工作时,这几乎成了萦绕四周、挥之不去的一个咒语。对每个记者而言,它重新定义了事实,不管是他还是她的报道。这是一个很好的机会,而不是一种威胁,因为当我们要从读者那边获得帮助和知识信息的时候,他们会非常乐意与我们分享,而我们都会因此而得益。”“如果说,当代美国新闻学已经成了一种说教,那么它将会演变成融合对话和研讨的某种东西。”

反对公共新闻的《华盛顿邮报》主编Leonard Downie曾表示:“记者唯一的责任就是尽可能多地为人们提供与他们生活相关的信息。”但在一个过度竞争时代,“尽可能多”是否足够?“为人们”是否只是一厢情愿?记者的未来,不仅仅建立在如何更好地传递信息,更在于他们如何更好地鼓励并促成与市民的对话。这就是新时期的挑战。

4. “我们”具有强烈的表现欲,渴望崇拜与支持。咨询师、企业主、Howard Dean总统竞选资深互联网顾问、哈佛Berkman中心学者——David Weinberger,这位头衔众多的博士认为:“互联网教给我们这样一个道理,我们既能够成为庞大公共群体的一部分,还能够保持我们自己的个性面孔,但这又需要我们将更多时间花在公共生活上。”“今后可能的情况是,在真实世界中曾有过的那条公众与自我之间原本明显的界限,会一点一滴地逐渐销蚀殆尽……”“未来每个人都会拥有至少15个崇拜者,而博客(Blog)无疑是构建个人影响力的重要手段。”[3]4

三、“我们”究竟需要何种信息?

我们的社会早已步入信息时代,我们的媒体机构也已实施信息化。庞大的媒体组织越来越多地向我们填鸭无法消化的资讯。但需要根本质疑的是:“我们”究竟需要什么样的资讯?传统媒体是否提供了“我们”想要的资讯?传统媒体是否能够提供“我们”想要的资讯?

1. 知识性信息。知识与简单的信息截然不同。虽然它们一起共同构成了真实的表述,但知识是“有目的性的”或“有用途的”信息。哲学家们将知识描述为与意图(Intentionality)相关联的信息。而研究知识则被称作认识论(Epistemology)。

在这个信息过载的时代,我们比以往任何时候知道的都还要多,但也比以往任何时候都还需要知识。可是媒体却创造出越来越多的、粗糙难堪的真相与令人困惑的悖论。与传统社会传统媒体的“信息共享”、“信息扩散”模式不同,我们现在需要的是“思想共享”或“知识共享”,需要“建设性”的知识互动传播。

2. 私人化信息。新“受众”将分裂成超越任何我们所能预想的那般细化,但新闻将会变得比以往任何时候都还要具有亲近性。领导《MyMissourian》的密苏里大学新闻学院副教授Clyde Bentley曾表示:“你们(这些市民媒体)的成功,正来自我们所称的‘冰箱奖章’,就是你在别人家里的冰箱上看到的那些小物件。它们很少是头版的东西。你开始看到,社区对那些看起来像是个人化的东西的认同有一种真实的自豪感。但是在那些大一些的报社,职员们会说,‘这不过是三教九流’。”[4]2

3. 我们的信息。小众化传播是必然趋势。但是,由于受众的教育程度不一,传统媒体只能按较低水准来决定报道内容的深度;由于版面、时段的有限,束缚了报道的广度;由于议程设置,导致各个传统媒体的议题近乎雷同。这些局限性,媒体人士内心很清楚。但作为一个企业,依照规模生产以摊薄成本、赢取利润的模式,传统媒体根本无法实现小众化传播,只好牵强地实施“大规模定制”。

尼葛罗庞蒂1995年曾预言,未来在线新闻将让读者选择有兴趣的主题和内容,即《The Daily Me》(我的日报)。[5]11这种10年前看起来超前又令人不安的展望,已经在部分主流媒体中得到了部分印证。《华尔街》、MSNBC、《华盛顿邮报》、Fox News和CNN等主流传统媒体以及Yahoo等门户网站,都为读者在网站首页上提供某种个性化设置。不过,在线新闻的未来,难道就是这种“新闻点菜”?“我”的概念,是否只是阴谋,让个人继续受“大媒体”(Big Media)的欺压与胁迫?

单个的“我”,需要团结起来组成“我们”,才能抗衡大媒体,才能找到真正的“我”。一位博客(Blogger)把网络浏览中获取的信息和知识,按某个主题组织起来,建立起个人主页。尽管它是个人的,但网站内容就某个主题而言具备较强的深度与广度,而且还因为个人主办而具有了延展性与个人魅力。接着,有着共同兴趣的博客,不仅相互间建立链接,而且与更多不同兴趣的博客建立起共享的网上社区。“大规模定制化”概念,最终成为“我们”的“笑柄”。

4. 共享性体验。我们越来越注重“我们”的评价和看法。原因非常简单:传统媒体受到广告主、政府等机构的牵制,因而多数观点是正统的、官方的、主流的和商业的;尽管“我们”的观点是嘈杂而零散的,但却是独立的、直白的、自我的和公益的。

在未来学家兼作家Watts Wacker的展望中,在线新闻趋势,不是更强的个性化,而是更佳的观点。“整个世界前进得越来越快,人们无法追赶。因此,只会出现越来越少的共同的、公认的文化意涵。构想、风格、产品等等,越来越偏离主流而趋于边缘化。”为了与这种困惑作斗争,消费者们追寻着更多的评判观点。[6]3他们泡在网上同时浏览专业的和业余的评论,以此来研究到底看哪部电影、买哪辆车。

譬如Amazon公司旗下的网站“互联网电影资料库”(www.imdb.com)搜罗了全球所有已上映或将上映的影视信息。这家原先由电影发烧友建立的网站,为每本电影提供了诸如定级、导演、演员、剧照、发行日期等基本信息及官方简介,而网友们最看重的是“用户投票”以及“用户评价”。“用户投票”指数越高、用户评价越多、争议越大,电影就越值得一看。现在的影视推广机构也不得不关注它的“用户投票”指数。

再如,奥迪曾是美国著名汽车blog网站(www.jalopnik.com)的惟一赞助商。因为奥迪发现,85%的买家前往销售公司之前,首先要搜索网上用户的评价。网站用户对此项赞助的评价褒贬不一,但典型性的态度是:“我绝不会放弃我们最宝贵的权利,在网络空间里自由地对事物进行评价”。

四、参与新闻的兴起

公共新闻,抑或公民新闻,是向人们提供他们需要的新闻和信息,而让他们就民主社会中必须应对的决定而做出判断,而让他们所以成为公民。[7]14这一定义的潜台词就是——记者必须主动。而“参与新闻”(Participatory Journalism),抑或市民新闻(Citizen Journalism)、“开源新闻”(Open-source Journalism)、“草根报道”(Grassroots Reporting)、“博客新闻”(Blogging Journalism)、“个人媒体”(Personal Media),强调“我们”,即普通市民,包括一直以来被边缘化的社会成员,去参与那些先前属于职业记者领域的活动。这并不排斥职业记者也融入这一运动,只是他们此时是以普通市民的身份参与其中。

Shayne Bowman与Chris Willis认为,“参与新闻,就是单个市民或者是市民群体的行动,在采集、报道、分析和分发新闻与信息的过程中扮演积极正面的角色。这种参与的意图,在于提供独立的、可信的、精确的、广泛的以及亲近的信息,而这些信息恰恰是一个民主政治所必须的。”[2]6施乐公司首席家John Seely Brown认为,“在某个时期中,当某人能够成为网上通讯员或评论员之时,‘你就转到了双向新闻学。’记者成为一个‘领袖’,或是成为一个版主,而非简简单单地成为一个教师或是演说者。受众不是变成了消费者,而是成为了‘产销者(Pro-sumer)’,也就是消费者和生产者的混合体。”[8]24邵培仁曾对此做过操作性的界定:它是指市民(非专业新闻传播者)通过大众媒介和个人通讯工具向社会发布自己在特殊时空中得到和掌握的新近发生的特殊的、重要的信息。[9]14

得益于博客(weblog)、维基(Wiki)、聊天室、留言板以及移动等新技术的推动,参与新闻在近几年繁荣兴旺起来。新技术不可避免地改变着新闻业的性质——因为它们将无穷的新力量赋予给“我们”——这些过去主要处于被动地位的受众。受人尊敬的记者职业,现在处在历史上罕见的危机时刻。头一次,它作为“守门人”的霸权遭到威胁,而且这种威胁来自于它所服务的受众!武装了易用的网络出版工具、永不断线的网络连接和越来越强大的移动设备,“我们”终于能够成为创造和分发新闻的积极参与者。“你不可能想到哪里就到哪里,想干什么就干什么,做了之后又不想被人看到,因为现在每个人都是通讯员了,”运作乔治亚大学ugasports.com的Steve Patterson如是说。[10]16

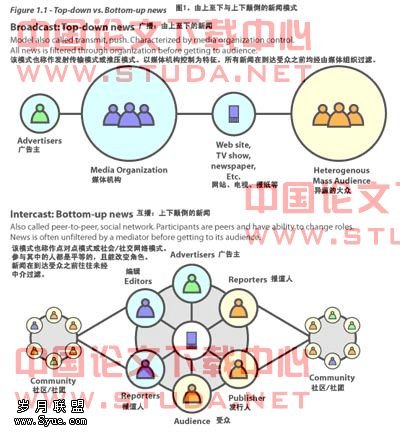

图1.1 由上至下与上下颠倒的新闻模式[2]14

参与新闻的典型案例,就是2000年2月22日韩国记者Oh Yeon-Ho成立的网站ohmynews.com。这份既受大众欢迎、商业运作也十分成功的韩国报纸,座右铭是“每个市民都是报导者”(Every Citizen is a Reporter),力图调动每一位市民的潜能来进行新闻报道,力争在主流媒体之外发出自己的声音。如今该网站已由一个4人小组壮大为53名全职人员,“市民记者”由700人增至26,700人,每天有200万人上网浏览它的新闻。OhmyNews.com被公认为成功转变韩国保守环境的旗手。博客(Blog),是近几年参与新闻渐趋流行的一种形式。911事件发生后的几小时里,博客网站Slashdot、Scripting News发布了大量目击者的亲身经历,成为传统新闻媒体的消息来源之一。博客社区Blogger一时间出现了上百个报道911事件的个人博客,发布了无数业余照片、录像和现场录音。Pew中心通过研究发现,911恐怖袭击引发了互联网上对传统新闻网站最大的访问流量,许多大型的新闻网站在无尽的访问请求下崩溃,人们转而求助于邮件、weblog和。这就引发了“DIY新闻学”的新裂变。

在伊拉克战争之前,BBC很清楚地知道,它不可能配备足够的图片记者去报道全球各地数百万人的反战示威游行,所以它恳请读者们上传数码相机和照相手机拍摄的照片,然后从中精选几张发布在它的网站上。[11]17在伊拉克战争的最初几周时间里,Pew中心发现,17%的美国网民,将互联网视作战争信息的首要来源,这比911事件中依赖网络获取新闻的3%大上5倍之多。这个报告也注意到,“博客紧随其后,4%的网民对其进行访问”。[12]17哥伦比亚号航天飞机空难后不久,《Dallas Morning News》(达拉斯晨报)和美国航空航天局(NASA)号召公众递交目击者的个人信息和图片,从中搜集航天飞机解体原因的线索。[13] 17

2004年,博客开始切入主流。它不仅从个人领域迈入向领域,也吸引了雅虎、MSN、Google向这方面。博客分析公司Technorati.com于2005年1月收录的博客用户已达540万,较2004年同期的150万相比,增长了260%。据统计,美国网民中,约有7%建立过自己的博客,约有20%常浏览博客网站。经测算,Technorati.com认为,博客的数量每7个月将翻一番。

弱势的或新潮的部分传统媒体,也加入进来。这种颇似20世纪70-80年代的社区媒体,著名博客Jeff Jarvis称其为“超本地新闻”(Hyperlocal Journalism),即指那些在线新闻网站邀请来自订阅区域的当地居民来提供新闻稿。这些居民常会报道那些传统报纸往往忽视的话题。位于加州Bakersfield的Northwest Voice发行人Mary Lou Fulton表示,“我们就是颠倒过来的传统新闻模式。”“我们不打算成为守门人,去告诉人们那些对他们而言重要的东西‘不是新闻’;我们只是打开大门,让人们快点进来。我们是略胜一筹的社区报纸,拥有数以千计的读者,他们扮演着Northwest Voice的眼睛和耳朵,而不是让所有内容被一小群记者和编辑的视角所过滤。”[4]18其他超本地主义的案例,还可见于佛蒙特州Brattleboro的GetLocalNews.com、iBrattleboro.com,康涅狄格州Westport的WestportNow.com,伊利诺斯州Skokie的GoSkokie以及密苏里州中部的mymissourian.com。

意识形态的权力正从传统媒体逐渐转移到参与媒体手中,参与新闻已经改变了美国的传播格局和政治文化。当年Matt Drudge率先向世人披露克林顿与莱温斯基的绯闻,已经展露网络赋予个人的能量。2003年7月,总统候选人Howard Dean在Larry Lessig的个人博客上作为访客留言长达一周时间。在随后美国民主党与共和党的全国代表大会上,数十位博客与主流媒体的记者们共聚一堂,这成为“非传统记者”的影响力和可信性上升到一个新层次的标志。麻省理工学院“比较媒体研究项目”(Comparative Media Studies Program)负责人Henry Jenkins教授认为,2004年美国总统大选的鲜明特点是,普通民众能够运用网络技术参与到传播中来;驴象两党也认识到网络成为它们寻求政治同盟军的一个重要阵地[14]11一场彻底的革命已经爆发。新闻业的本质和媒介生态环境已发生彻底变革。

五、参与新闻的特征

参与新闻,尽管还带着“新闻”这个字眼,但其实质却已发生了根本性改变,至少在如下的特征方面有关键性的差异:

1. 非专业化。非专业化包括生产者、生产技术、生产流程、产品表现等方面。这里首先要强调的是记者的非专业化。传统新闻经过严格和培训的专职记者来采访和撰写,经过专职编辑的审核与校对。但参与新闻源自普通市民。这些绝对“无冕”的记者,集发行人、主编、记者和评论员于一身,背景复杂,位置分散,或匿名或署名,或专业或业余,但人数蔚为壮观,远远超过专职记者。

2. 先斩后奏。传统新闻机构的职责是在信息出版之前进行“过滤”,大量的专职编辑、记者,都为这种事前审查机制而存在;而参与新闻更强调信息的“出版”,所有发生在社区里的对话,都处在众目睽睽之下。

3. 成本低廉。没有广告、政府财政或许可费的支持,传统媒体就无法为新闻运作支付高昂的员工薪水和庞大的设备开支。对参与新闻而言,复杂的信息技术创造出平易近人的个人出版工具:建立一个博客,几乎没有任何技术含量——无需编程、无需技巧,也几乎没有任何投入成本——无需注册域名、无需租用空间;所有需要投入的,只是源于个人兴趣和共享理念的激情,以及个人的业余时间和精力。市民以自发的劳动换取应有的话语权。

4. 时空无限。媒体最宝贵的资源,除了人力,就是时空。报纸无论如何扩版,每天的版面容量都是有限的;电视无论如何开发新节目,每天的播出时间总是固定的。但是由移动和网络技术推动的参与新闻,却拥有着无尽的时空:链接和分层让版面不再成为桎梏;数据库和流媒体让时段不再依赖电视机遥控器。人们尽可以按照自己的兴趣去寻找无尽的相关信息。

5. 反版权保护。作为企业而存在的传统媒体,为生产新闻支付了高昂的成本,因此势必会保护自己的版权;而信息和知识传播越广,对社会的影响和贡献就越大。这种悖论,在参与新闻时代被彻底打破。作为一种自由生产方式,参与新闻与知识产权保护背道而驰,但它并没有走向知识产权保护的对立面——盗版剽窃,而是建设性的知识与信息共享生产。在这个时代,知识与信息的获取,无需因为版权归属问题而支付任何费用,且其生产的速度、规模、效率、范围、影响力,与传统生产方式不可同日而语,更为平民化、国际化,让知识和信息变成全人类共同的精神财富和文化财富。

6.反集权主义。传统媒体以集权主义建立起它的权威和垄断。它们或许还会假惺惺地开辟“编读往来”。如果你的来信在如小山般的邮件堆里被幸运选中的话,你的意见将蜷缩在不起眼的版面里一块豆腐干大小的地方。这种霸权正遭到近用权维护者的质疑和挑战。在这个新世纪,“我们”——过去单纯的新闻“消费者”,拥有了强大的技术工具和创意性构想,从根本上动摇了新闻的性质。政客已意识到分权的趋势。在最近的美国总统大选中,Howard Dean成为第一位正式的博客竞选人,在竞选运动中获得分权主义带来的诸多好处。

7. 反封闭主义。传统媒体的专业主义,指导着的守门人力图追求正确性(Actuality),而这正是产生意识形态封闭性(Closure)的主要来源。参与新闻颠覆了传统媒体的“盖棺定论”的做法:议题与议题相互平等;此议题在对话中极可能转为彼议题。也许我们在对话中会迷失了既定的方向,但却找到了更多建设性的启发,而这些正是传统媒体所不能给予的。

六、处在十字路口的新闻学

Bill Kovach与Tom Rosenstiel认为,新闻业正经历“重大变迁”。因为每当有重大的、社会的、的和技术的变革出现的时候,新闻业的变迁就产生了。这在19世纪30至40年代电报降临人世的时候发生过;19世纪80年代纸价暴跌、移民潮的时候发生过;在20世纪20年代广播、闲聊兴起以及名人文化时期发生过;20世纪50年代冷战和电视时期发生过。电缆问世之后,随之而来的是互联网和移动技术,引发了新闻业最近的剧变。在这个时期,新闻业发生的变化更富有戏剧性。“在我们历史中,这是第一次,新闻越来越多地是由新闻业外公司所制造的,这个新的经济组织非常重要。”[15]13

新闻正处在重新定义它自身的进程中,所以出现诸多争论并不令人惊讶,譬如什么才是新闻,谁能称自己为记者。但如果我们凑近些,仔细观察传统新闻学的基本任务和价值,就会发现两者间的差异并非那么显著。在与数百位美国记者广泛面谈之后,Kovach和Rosenstiel表示,公平性、公正性和客观性等术语太模糊而不能推导出这个职业的本质元素。他们两人认为:“新闻学的首要目的,是为市民提供他们获得自由和实施自治的信息。”[15]17

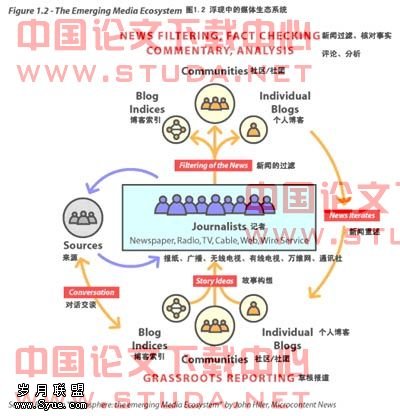

一个新的媒介生态系统正浮出水面。在线社区不仅讨论并充实主流媒体的报道,它自己也产出参与性新闻、草根报道、评注性报道、评论解说和事实核对,而这些恰恰是传统媒体的安家立命之本。Salon.com的管理编辑Scott Rosenberg对此解释道:“博客拓展了媒体世界。它们是一种媒体的生命形态,原产于互联网,将某些有价值的、某些在互联网诞生前不可能存在的东西,添加到混合体当中。”“显然,博客并非与专业新闻机构相竞争,而是在完善、补充它。”[16]15

图1.2 浮现中的媒介生态系统[2]15

“为人民的新闻”(News For the people)运动转向了“人民的新闻”(News of the People)运动,或者直接可以称作“我们的新闻”运动。原先倡导公共新闻运动的主力军,正向参与新闻全面转型。2004年8月,“公共新闻兴趣小组”(Civic Journalism Interest Group)在加拿大伦多召开的年会上,兴趣小组负责人兼“公共新闻网络”(Public Journalism Network)主席的Leonard Witt教授正式提议,将“公共新闻”与“参与式新闻”相结合,改称为“公共与参与式新闻”(Public and Participatory Journalism)。“公共新闻”运动的领袖之一——纽约大学Jay Rosen也高歌参与新闻这一现象,认为公众的参与对改进新闻传播格局有着重大影响,因为“读者和观众现在有更丰富的可供选择的新闻来源渠道,他们越来越自信,也越来越丧失对传统新闻媒体的敬畏。”

总之,原先倡导在传统媒介体系内变革以实现“公众近用”与“公众分享”的革命,已经被通过新环境的孕育与新技术的推动而引发的体系外部革命所替代。良好愿望一致的这两种革命,也在某些传统媒体与网络媒体的合作中融为一体。虽然公共新闻可是说主要是以美国为主的个案,但是参与新闻渗透、蔓延到任何一个网络所及之处,是一种全球化现象。传统媒体如果做出竞争性反应、参与媒体如何寻找自己的定位,都须在发展中做出回答。

[]

[1] Crispin Aubrey. Here is the Other News: Challenges to the Local Commercial Press[M].London: Minority Press Group,1980.

[2] Shayne Bowman,Chris Willis. We Media: How Audiences are Shaping the Future of News and Information[EB/OL]. [2005-02-26].http://www.mediacenter.org/mediacenter/research/wemedia.

[3] David Weinberger. Ex hypothesis. [EB/OL]. [2005-01-18] http://www.hyperorg.com/blogger/mtarchive/2005_01.html.

[4] Mark Glaser.The New Voices: Hyperlocal Citizen Media Sites Want You to Write[EB/OL].[ 2005-03-20].http://ojr.org/ojr/glaser/1098833871.php.

[5] J.D.Lasica.The Promise of the Daily Me[EB/OL].[2002-04-04].http://www.jdlasica.com/articles/personalization.html.

[6] Watts Wacker.The Deviant’s Advantage[M].New York: Crown Business,2002.

[7] Edward M. Fouhy.Civic Journalism,Rebuilding the Foundations of Democracy,Civic Partners,the Pew Partnership for Civic Change[M].Spring 1996.

[8] Bill Kovach,Tom Rosenstiel. The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect[M].Elibron:Three Rivers Press,2001.

[9] 邵培仁,章东轶.颠覆还是重建——市民新闻学的兴起及其应对[J].当代传播,2005(1):9-11.

[10] Tim Layden.Caught in the Net[N].Sports Illustrated,2003-05-19(46).

[11] Steve Outing.Photo Phones Portend Visual Revolution[EB/OL].[2003-04-12]. http://www.editorandpublisher.com/eandp/article_brief/eandp/1/1835539.

[12] LEE RAINIE.The Internet and the Iraq war: How online Americans have used the Internet to learn war news,understand events,and promote their views[EB/OL].[2003-04-01].http://www.pewinternet.org/report_display.asp?r=87.

[ 3] John Schwartz.3 000 Amateurs Offer NASA Photos of Columbia’s Demise[N/OL]. [2003-04-19].http://www.hypergene.net/wemedia/download/we_media.pdf.

[ 4] 蔡雯.从媒介主导到公众分享——在美国看新闻传播[J].新闻记者,2005(2):69-71

[15] Bill Kovach,Tom Rosenstiel.The Elements of Journalism:What Newspeople Should Know and The Public Should Expect[M].New York:Crown Publishers,2001.

[16] Scott Rosenberg.Much Ado About Blogging[EB/OL].[2002-05-14].http://dir.salon.com/story/tech/col/rose/2002/05/10/blogs/index1.html.