面对凝视:“屯堡人”的选择与适应

关键词: 屯堡人 凝视 文化符号 文化认同

[摘要]:

将列入文化研究的约翰•厄里将旅游者的“凝视”作为旅游经验的中心,其也是旅游者与旅游地相互沟通的桥梁。居伊•德波的“景观社会”理论在说,我们生活在一个消费符号和图像而非实际物品的时代,旅游资源、本土文化似乎也在某种程度上被“符号化”,旅游者利用人际传播,通过这种“集体的”、“狂欢式的”凝视游戏来作为自身与旅游地进行互动的手段。旅游者为了不同的视觉凝视感受而来,相对应,旅游目的地(旅游专业人员)的“积极阐释”在不断建构着可供凝视的“文化符号”。屯堡人从沉默到“觉醒”,是通过外界的刺激而来的。其“积极阐释”逐渐演变为一种对自身文化族群的身份认同,进而通过认同,来适应这样一种“凝视”行为。屯堡文化的“存留至今”固然与屯堡人的文化自觉密不可分,然而,在这样一个以“符号化的景观”为特征的(后)旅游时代里,面对旅游者的游戏式的“凝视”,屯堡人是否仍在继续着自身的文化认同?他们的自我意识是在强化,还是减弱?他们的认同是否在保护与变迁中摇摆不定?如果说旅游者的旅游行为是一个与保护地方文化的契机,那么,我们是否进入了一个为旅游而旅游,为了“被凝视”而将自身的文化系统符号化、视觉化的旅游时代?就屯堡文化来说,如果已被相应的符号化,那么屯堡文化又该如何定义?如今的屯堡文化是否是否已经改头换面?

本研究即进入屯堡文化旅游社区,对当地人与旅游者的人际传播做人类学观察,研究分析位于贵州中部的汉族亚文化族群——屯堡人,面对当今的社会变迁所做出的选择与适应。

一.旅游·文化·被“凝视”

当今世界的极速发展使得旅游——各式各样的旅游逐渐成为人们的生活方式之一。在化快节奏的“压力”之下,旅游及与之相关的“高峰体验”或许只能在包涵时间、精力、金钱等现代人无法挣脱的现实生活模式与不可多得之闲暇的夹缝中生存。

尽管真正的旅游无法在此一一树清,但我们仍能通过对旅游行为的考察,提出与旅游相关的诸多特性。其一即是,在充斥着金钱与物质的现代生活世界中喘不过气来的时候,越来越多的人们渴望一种异样体验,一种有别于日常生活模式的心灵体验,即:寻找具有差异的他文化。旅游——作为一种寻找他文化的行为,不可避免的具有了文化的特性。提供旅游资源的“地理”在文化研究里是一种空间的隐喻,“通过文化地的方式,文化除了被解释为其他的东西以外,还可以被理解为一种不同的空间、地点和景观的问题”[1]。卡尔·索尔(索尔,1925:337、343)揭示出“文化”通过时间作用于“景观”并形成多种形式的混合物(人口、房屋、生产和交往等)——结合起来即形成“文化景观”[2]。于是,我们可以将旅游行为纳入文化研究的范畴之内。约翰·厄里竭尽全力将旅游列入文化研究日程。他认为,凝视是旅游经验的中心,通过符号建立的旅游者的凝视——通常指向那些与(旅游者)通常所遇到的东西不同的、富有特色的东西,而这些富有特色的东西被复制在照片、明信片之类的东西中。于是,更多的视觉活动支配或组织了体验的范围(厄里,《旅游者的凝视》,1990a)。[3]厄里将其所揭示的“旅游者的凝视”放置在可能到来的后现代社会或文化的背景之下。不论他所关注的“后旅游”(post-tourism)时代是否在发展之中,不论我们是否真正进入一个不折不扣的“后现代社会”,当今(现代)社会的旅游活动仍带有某些现代旅游或者延续着现代旅游的某些“后旅游”的色彩。在这样的凝视活动中,被凝视的符号是极其重要的,只是,由这些符号所建构出的新文化系统——可能已经,至少是部分失真。在空间所营造出的奇观性氛围和强大的视觉刺激的包围中,如果观看成为民主的(事实上必须是民主的),旅游者们或许也不再苛求其真实性,只要这种体验与日常生活具备了差异性,并为其带来某种奇观效应,让自己忘我的参与到这样一种“旅游游戏”(厄里,1988:38)中,真实可信——或许已在某种程度上变得不再关键。

当然,是否进入“后旅游”时代并非本文所涉及的范畴。聚焦国内,随着旅游的大众化与普遍化,“快餐式”旅游、走马观花的团队旅游等,都将这种以视觉实践为主体的旅游活动演绎得淋漓尽致。旅游的“符号化”倾向越来越明显,且不论这种“符号化旅游”是否对旅游及本土文化构成危机,这终究是现代社会无法规避、且客观存在的社会现实。国内旅游的发展,终究也避免不了这种“符号化”倾向。媒体为文化景观建构出无数可供旅游者想象的文化符号:西藏的苍茫的高原景象,宁静纯净的高原湖泊,藏民纯洁的笑容和对宗教的虔诚等等——共同构筑了一出名叫“西藏”的文化意象,对旅游者来说,导游带着大家跳起锅庄就说明进藏了。在旅游手册中,乡村的田园牧歌式的想象,代替了其或许被看作的另外一面——单调、贫穷与落后。

如此看来,作为建构符号的旅游地一方,面对旅游者的凝视——这样的视觉凝视似乎不需要真实可信的深度体验,类似于演几出“原生态歌舞”的旅游游戏便简单许多了。但是,事实并非如此。旅游者的凝视不仅仅是“看”而已,他们会与所承载着独特文化的当地人进行沟通,无处不在的“传播”充斥着整个旅游活动。伴随着这种面对面(face to face)的人际传播(interpersonal communication),双方甚至多方的文化开始了复杂的跨文化传播(intercultural communication)过程。在某种程度上说,符号——仅仅是一个引子。

在国内旅游手册中,并不富裕甚至贫瘠的西部,更多的是表征着美丽与神秘。正是这种难以到达的神秘性,才将这种文化构建出不同于传统乡村现实的意象。在这样的背景之下,本文将进入贵州中部屯堡乡村,去探寻这样一种由多方完成的文化传播过程。

二.符号化的景观,“被凝视”的九溪

1.走进九溪

位于贵州省中部安顺市西秀区东部的九溪村,距安顺城27公里,总面积约10平方公里。全村(2001年)有990户,3985人,50多姓氏,是安顺市最大的村寨。从其地理区位上来看,九溪位于县道“关(帝庙)双(堡)公路”上,北距贵黄公路约5公里,南距320国道21公里,西面与安顺的屯堡村寨群落——“云峰八寨”由2004年建成的旅游公路——“雷(屯)九(溪)公路”相连。作为地区,但由于城市紧密相连,应是处于城乡中间地带的农村。除此之外,九溪置于贵州中部纵横交错的喀斯特地理环境中,又地处“田坝区”与“线”[4]的交通要道,地理位置上的特殊性既利于文化的保护又因加强了文化间的沟通交流从而为特殊文化的现代生存提出了更加艰深的命题。但是,正因为如此,九溪却因保留非常丰富和典型的屯堡文化资源[5],在300余屯堡村寨中脱颖而出,被誉为“屯堡第一村寨”。[6]

进入九溪,呈现出的是典型的物质文化符号与精神文化符号。无论是深受传统汉文化影响、在黔中喀斯特环境中因地制宜建筑房屋、并呈现出军事防卫特征的碉堡,都显示出屯堡建筑文化蕴含。服饰、语言、习俗都在九溪人身上最大程度的保存了下来。诸如跳地戏、过河会、七月半河灯节、正月初九抬亭子等,在所有屯堡村寨中,九溪村堪称民俗活动的聚集地。从文化传承上来说,每年各种各样的民俗活动,同时也是传承传统文化、子女、加强团体凝聚力的机会。对于外界来说,这样特殊的、极富特色的民俗节庆,自然成为九溪的旅游资源之一。以九溪为代表的屯堡文化旅游区是对安顺原有的自然旅游资源(黄果树、龙宫风景区)的补充,九溪由于丰厚的文化、人文优势,在2002年完成的《贵州省旅游发展总体规划》中被评为A级资源[7]。如此看来,九溪在安顺屯堡旅游区中是占有重要地位的。

目前,九溪的旅游业尚处于初期,从其与周边其他屯堡村寨(如云峰八寨,天龙等)相比,不但缺少专业的旅游公司进行规划,更是缺少稳定的旅游团队市场,仍以个体旅游者、研究者或摄影发烧友为主。虽然在贵州省(尤其是黔中地区)旅游文化资源中的地位不低,但由于其文化资源多为人文资源,而自然资源,或者说资源的可看性、视觉性并不显著,在如今的“视觉支配”的凝视旅游游戏中,或许隐含的人文历史优势并不易发挥出来,“到九溪来看什么”这个问题可能更难以回答。这样的文化资源更尚待挖掘与整合。但是,正因为如此,其出现的旅游行为的萌芽才更需要善加对待,由于九溪在黔中学术界的地位不浅,容易吸纳更多更新的思想,研究当地居民与旅游者的互动,可能会为找到一种更为有效的发展模式提供一些思考。

今年八月,九溪举办传统祭祖仪式——七月半河灯节,成为旅游资源的民俗仪式,同时也成为了东道主与游客等外来者的相互交流、互动的舞台。

2.当景观成为符号

当我们进入九溪,可以看到许多贴上传统屯堡文化标签的文化符号被建构出来:碉楼式的屯堡活动用房;石板铺就的公厕;正在建设中的典型屯堡庙堂结构的接待中心;妇女的节日盛装;供出售的地戏脸子(面具)等等。

用以安排活动和九溪老年协会办公地的屯堡活动用房,即是建成碉楼式样,外墙用石板铺就——这是最典型的屯堡建筑特征。尽管九溪人新建的房屋大多沾有或多或少的现代化痕迹,但外来者初来乍到,被村口一条笔直的石板路引向九溪村落的中心地带——大操场时,第一时间引入眼帘的,即是这座九溪村最高的建筑——碉楼式样的屯堡活动用房,在某种意义上说,这也是九溪、甚至屯堡文化旅游资源的标志。当我走进村落(虽然我已不是第一次来到此地),一位老人热情的带我走进大操场——那里正在为河灯节开幕仪式做准备。老人指着活动用房,煞有介事的向我介绍:“这是我们屯堡最典型的建筑,碉楼。你可以去那里拍(照片)。”可见,不论这座建筑是否真正代表了屯堡文化,也不论这座建筑的真正意义(作用)何在,或者说表面上模仿了屯堡建筑的些许特征,但加之屯堡建筑之上的历史积淀是无法模仿的——或许这才是人文资源的历史价值所在,活动用房已作为文化符号被当地人所认同,继而向外界推介此符号所指代的文化特质。

另一个极具符号化特征的是同样位于操场边的公厕。公厕外墙全由石板铺就,房顶也同样被铺上了薄石板——一如屯堡民居建筑。但在公厕外,却立有一块黑板,上写着“如要使用,请找管理员”字样,一看,公厕的门紧锁着。显然,这座位于大操场旁(一般来说,九溪的大型活动都在此地举行)的公厕(公共服务设施)是不向九溪人(当地人)开放的,服务对象显然是只在节庆活动举行时到来的旅游者。毫无疑问,象征着屯堡建筑文化特征公厕外表,以及“需要才服务”的标语、紧缩的大门,都表征出明确的服务对象,将外来者与本地人区隔开来。

除此之外,按照屯堡庙堂特征开工建设的的位于九溪河边的屯堡接待中心,据九溪老协会干部称,打算用于接待来访者,包括旅游者、来访学者和记者等。依托于此,农家乐等乡村旅游也可以逐步开展。调查过程中,我看到正在建设中的接待中心已初具规模,歇山顶,梁架结构,立柱,都显示出传统汉文化中建筑文化的特征——亦与屯堡庙堂特征相呼应。只是,这已经不是九溪人的庙堂,也不再具有“庙堂”的功能,只是又一处象征着屯堡庙堂的旅游资源。

节庆期间“盛装”的妇女则更不必说,无论年长与否都穿着传统的“大袖子”“凤阳汉装”——平时只有中年以上的妇女才会穿。村内一家专做地戏脸子(面具)的人家也将自己手工制作的脸子展示出来,此时的操场成了九溪人“秀自己”的大舞台。

如此看来,作为旅游一方的“东道主”已将另一个象征着并且依托于屯堡文化(至少是部分的)的文化符号系统再生产出来:包括具有屯堡建筑特色的办公地、接待中心与公共服务设施、身着传统服饰的妇女、失去了使用价值的手工艺品等等。

旅游的另外一方,是包括纷至沓来的旅游者,他们手持相机、DV,游乐之余,将镜头对准那些他们认为独特的景象——即使这些景象在作为东道主的当地人看来并无新鲜之处,这些独特的景象业已以文化符号的形式展现在他们眼前。于是,来到九溪,他们将镜头对准碉楼式的活动用房——即使他们并不知道这座楼房的真正用途,身穿“大袖子”的屯堡妇女,以及花白胡子叼着烟杆从容不迫抽烟的屯堡老人……这些“很特别”的景象随即成为旅游者们的凝视焦点。然而,这些文化符号所指代的种种信息:诸如“大袖子”的来历、历史以及各种配饰的意义,碉楼的历史意义等等,他们或许不需要知道。眼球的刺激、凝视的快感以及拍照——这种视觉经验支配或组织了旅游体验。

三、当东道主“被凝视”

这里的“东道主”特指九溪村中面对旅游者等外来者的当地人,广义上包括旅游专业人员——由于九溪尚未有旅游公司介入,因此其从事旅游业与对外交流等事务的组织为老年协会及与安顺市屯堡学者合作建立的屯堡文化研究中心,屯堡本土专家学者以及当地居民等,面对旅游者的凝视,他们是怎样应对的呢?害羞的躲避?还是从容不迫的面对镜头?由于身份不同,恐怕其反应也不尽相同。但有一点是共通的,他们都在不同程度、不同方式的与旅游者进行着面对面(face to face)的人际传播。当然,属于社会传播现象之一的人际传播过程模式是复杂的、多样的,即使传播者为同一人,每次人际传播过程都可能因为时间、地点、对象的不同而千差万别。但我们仍可以从一般的(多数的)传播现象中提取最基本的要素予以解析。传播学者拉斯韦尔于1948年提出的5W模式即可为我们分析旅游活动中的人际传播过程提供一些基本要素上的。所谓5W,即:谁(who)-说什么(says what)—通过什么渠道(in what channel)—对谁(to whom)—取得了什么效果(with what effects)[8]。也就是,基本上,传播过程应该至少具有五要素:传播者、讯息(传播内容)、媒介、受者、效果。当然,拉斯韦尔的5W模式是有着不可规避的缺陷的,典型线性模式、单向传播、以及缺少社会背景等[9],但我们仍可提取这五个传播过程中的基本要素,从要素层面来浅析传播过程的特点。

毫无疑问,旅游者来到当地的目的是寻找差异——与自我日常生活模式不尽相同甚至千差万别的文化要素,他们往往会对可能已经濒临灭绝的传统文化进行一定程度的“文化干涉”——出于好奇心理,以商业的态度对待当地文化中逐渐消亡或已经垂死的因素[10],他们携带资本而来,当然也会产生效应。旅游地的东道主很可能因为旅游者的“注意力”及之后的资本而使一些濒临灭绝的因素“复活”——这一过程实际上与东道主和旅游者之间的人际传播相重合。只是,这里的传播过程基本上是双向的,传播者同时也是受者。

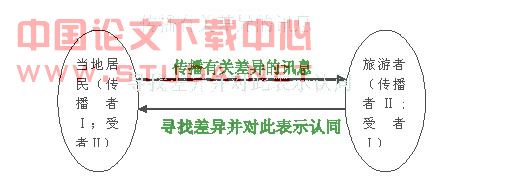

在九溪,对于那些非旅游专业人员但却与旅游地的旅游活动密不可分的当地居民——传播者Ⅰ来说,他们的服饰、风俗甚至他们自己很可能已经作为文化符号的一份子被纳入到“屯堡文化旅游圈”中,他们或多或少的参与着新时代下“屯堡文化身份”的建构。起初,旅游者——传播者Ⅱ来到旅游地,他们可能被大众媒介的宣传所吸引,或者是从其他渠道得知与旅游地相关的信息。他们带着好奇、资本,寻找差异,进行不同层面上的“文化干涉”。相应的,屯堡居民(主要是妇女)就穿上了代表“屯堡”的服饰——“大袖子”(也称“凤阳汉装”),梳上了代表屯堡已婚妇女的发髻(梅花管簪)[11],而且三三两两对各自梳的发髻品头论足,据ZAQ介绍,她们几年前已经不梳这种“麻烦”的头饰了,早就用上了城里买回来的发卡,但是近几年搞旅游,政府要求她们尽量都梳这种发髻,于是她们又开始回复以前的做法。只是梳头的工序复杂,再加上已有一段时间“失传”,所以村里会梳发髻的妇女已经不多。尽管如此,我发现妇女们在“打平伙”[12]时,往往会由一人开始想要“梳头”,之后几个人争相梳着发髻。梳好了便问我(旅游者):好看吗?我当然对其表示认同,她们照着镜子欣赏自己的“新发型”。在这里,经过居民与多个旅游者(或者广义上的外来者)之间的不断互动,本已消失的传统发髻逐渐在旅游者的“呼唤”下重新焕发出生命力,继而成为屯堡妇女群体中的流行与时尚。当然,发髻的“复活”和政府的倡导密不可分,但如何保持、甚至逐渐成为新的流行事物则有赖于居民与旅游者之间的持续互动。 旅游者寻找差异,当地居民将差异建构出来并向旅游者传播与差异相关的讯息,旅游者接收到并对其做出反馈(在旅游这样一个神圣过程中,旅游者可能一般是赞美差异而不是嗤之以鼻),当地居民在接收到旅游者的反馈信息后,进而更加对自身的文化产生一种自豪感,使一些传统民俗复活。在这里,当地居民与旅游者都各自享有传播者与受者的双重身份。

图1 传播者、讯息与受者

除此之外,“大袖子”的“复活”也与“梅花管簪”的“重获新生”过程相类似,都是由政府倡导,进而在当地居民与旅游者的互动中逐步强化,正如库利所说的“镜中我”(looking-glass self)效应,人们总是在与他人的交往中形成自我的观念,一个人对自己的认识总是他人(与之交往的人)关于自己的看法的反应,换句话说,他“面对着”的人对他自己的评价、看法,在一定程度上决定了他对自我的认识及接下来的行为。九溪人也在根据旅游者对其的看法逐步加强对自身文化的认知,逐步达到其对自身的文化认同(cultural identification ),试问如果旅游者对其文化要素并不欣赏,甚至毫不在意,或者说,由旅游地东道主“建构”出来的文化系统并不能令旅游者“满意”,又怎样激发出当地居民的认同?调查中了解到,九溪中年以上的妇女大多数都会绣花鞋,有旅游者进门时这些手工制作的绣花鞋就可能成为旅游商品,出售给旅游者。在九溪目前仍以个体旅游者为主的旅游活动中,虽未形成商业规模,但毕竟已出现了售卖模式,若旅游业形成一定规模,旅游商品的规模也指日可待。

在九溪,当地居民如果见到外地打扮的旅游者,一般都会邀请其进家中做客。我也被WJS邀请到他家,他的妻子在家中做手工活,身穿“大袖子”,是一位典型的“屯堡妇女”,交谈之余,她主动请我们观看她们外出游玩的VCD,她告诉我,她们每隔一段时间便会由村里组织或者自发组织外出游玩,请专人拍摄并制成VCD保存下来。我注意到VCD中的“屯堡妇女”全部身穿“大袖子”,统一着装,统一行动步调。想必在无论在任何旅游地,这样的景象都是一道独特的风景线。无疑,这又是由屯堡人自己再生产出来的“文化景象”:VCD中的服饰、景点、游玩的过程等甚至这些符号所表征的种种讯息,诸如快乐、团结、凝聚力以及独特的文化等等。除了出游VCD之外,WJS家保留有每年九溪举办河灯节时拍摄录制的VCD,毫无疑问,这是传统民俗的一种利用媒介手段的“生存方式”——当地居民正在主动的向旅游者(外来者)推介这种表征着传统民俗的景象,这可能是传统民俗在现代媒介社会中所找到的一种生存方式——可能成为一种大众媒介化的“新民俗”。

既然是传播,就一定会产生效果。但是,在旅游过程中,人际传播的效果是难以测量的。但是,从以上的分析中,我们可以初步看出,在九溪,当地居民与旅游者(外来者)的传播已经产生了一定的效果:使九溪人对自己的文化产生一定的“文化认同”(cultural identity),使一些本已消失的文化因素复活,重新成为人们生活不可或缺的一部份,有些已产生效益,借以获得“现代生存”的动力与方式,然而,效果有正有负,有大有小,究竟这些效果如何测量、如何评价,并不是本文所能解决的问题。

除传播者、讯息、受众及传播效果而外,传播过程要想顺利进行,就会依靠各种传播媒介,人际传播虽然是面对面的传播,但对于一些特殊的人际传播,尤其是不同文化背景的族群之间的跨文化传播(intercultural communication),必须依靠一定的媒介、桥梁能将两者连结起来,也就是说,需要一种特殊的媒介将旅游地的差异文化表征、建构或者“翻译”过来——就文化旅游来说,前文所谈到的符号化过程就必不可少了,无疑,被符号化、建构出来的文化系统:包括具有当地建筑文化特征的“新式”建筑、公共服务设施、服饰、民俗活动、以及“新民俗”等等,业已成为当地居民与旅游者之间的跨文化传播所必不可少的传播媒介。

2.另一类人际传播:意见领袖与外来者

我们知道,在传播学中,由媒体来而的信息往往不是一次性到达受者,而是经过两级流动(two-step flow)甚至多级流动(multistep flow)才能由意见领袖(opinion leaders)传递给同事或接受其影响的追随者(follows)[13],在旅游活动中,同样存在可能更多接触外界世界、在地方性事务上有更多了解与影响的“意见领袖”,在某种程度上与社会阶层中的“精英”重合。虽然大众传播学中的“意见领袖”是从与大众媒介的接触情况而来,但既然身为社会精英,更多的接触媒介,可能便意味着更多的接触相对现代化的“外面的世界”,某些时候,他们具有着群体内部以及对外的话语权威。

其实,在很多人际传播,特别是一些文化背景相差极大的跨文化传播中,同样存在类似的“两级流动传播” (two-step flow of communication)甚至多级流动传播(multistep flow of communication),也同样存在拥有更多话语权的意见领袖。

在九溪,这样的“两级(多级)流动传播”同样存在。其中,意见领袖即是前文所提到的从事旅游业及对外接待事宜的老年协会及与安顺市屯堡学者合作建立的屯堡文化研究中心成员及屯堡本土专家学者。当然,这里的旅游者的范畴应该有些改变,与这些意见领袖接触的通常为因为熟人介绍进入九溪的外来者,他们的目的可能是旅游,也可能是研究、拍片、采访等。因此,在这里,旅游者的范畴可以拓展到外来者,此类人际传播的主体也可以拓展到东道主与外来者了。

由于意见领袖更为熟悉本土文化,负有宣传本土文化的重任,更负有帮助当地居民“建构”本土文化的重任,因此,他们可能更为懂得外来者需要什么、或者更为谙熟自身的差异性、并且有价值之所在。因此,与他们接触,外来者可能可以更为深层次的了解该地的文化,而不只是表面的拍照与视觉接触。

只是,悖论在于,意见领袖在向外来者传递讯息的时候,很可能将刻板印象(stereotype)运用到其中,而将原本平常的行为理解为文化的独特性。例如,一位当地本土屯堡文化专家YYW告诉我,屯堡人非常喜欢看节目、武打电视剧,原因是他们的祖先(征南大军)带有尚武的传统,但是,当我向当地人了解时,喜欢看电视剧、新闻的人却比比皆是。可见,意见领袖无疑向我传递了这样一个讯息:屯堡人的传统文化是无处不在的。无疑,这也是一出由意见领袖导演的符号化过程。他们在外来者的“凝视”之下注意到了“尚武”这个文化符号,并且不自觉的建构着“屯堡文化”。

三.后记:刚开始的故事

本文是传播学与旅游人类学的一次尝试,试图关注旅游行为中的各种人际传播,从自己的所看所感中剖析传播过程中的要素与特征,九溪这个样本的选择是基于此地的文化价值与刚刚起步的旅游,或者,在九溪,真正意义上的现代旅游活动虽未形成规模,但以旅游为目的、或者以参观访问等为目的的“外来者进入”行为已经不少,就是说,在九溪,外来者与东道主的人际传播(跨文化传播)是已经非常丰富与复杂,我们可以从这些各种人际传播活动中借鉴些许成功经验,或者为未来的文化保护或者旅游业提供一些有益的:例如,我们在开发旅游的过程中是否注意到了当地居民的主动性与传播能力?他们应是文化中最具活力的部分,如果由他们来主动传播、传承自身的文化,那么文化的保护是不是可以更加有效?如何让他们主动认同自身的传统文化,屯堡人应当是值得学习的。又如,意见领袖的作用不可忽视,然而,怎样的意见领袖才能真正做到负责任的传播?

再如,文化认同可能是危险的,我们可能忽视了一些文化的强弱对比,面对携带资本同时代表着主导文化的旅游者,一些弱小的族群、或者文化自觉的意识不足、内部动力不强的族群,还未真正明白事情的原委,便将自己的全部文化统统拿出来交换,为了迎合游客们不断增长的需要,或者为了达到官方和政府对旅游目的地所下达的各项指标,旅游地一方通常必须改变他们缘生性状态(primordial statement),甚至包括生产方式和生态环境[14]。我们通常所说的“商业化”,可能使一些原本纯净的地方变得不再那么可爱。丽江古城中家庭客栈的疯长(据了解,如今丽江古城的客栈已有不下400间,其真正的利用率是值得怀疑的,再者,这些客栈多数已由外地人经营,承载着本土文化的当地居民多数以搬进“现代化”的丽江新城,而将自己的客栈租给外地人),无视传统建筑的价值而肆意改造民宅,欺诈行为的泛滥,等等,都给此地抹上了一笔悲观的色彩。一种文化能否真正达到族群内部的认同,是否使当地居民具有强烈的文化归属感,我想这应当是这种文化的核心生命力。唯有如此,在文化变迁如此迅速的今天,传统文化方能找到某种方式生存下去。

我们可以看到,至少在此方面,屯堡人(至少是九溪人)是具有强大的文化动力的,当地居民的主动性——往往在文化传播中占有大部分比例,这可能也是屯堡文化之所以在600年来依然生命力顽强的原因之一。

当然,九溪的故事正正开始,旅游在继续,文化也在变迁中行走。如今,现代化、地球村,等等,都表明了不可规避的文化变迁。屯堡文化是否还能继续,是否还能继续保有强大的文化自觉的动力,未来的屯堡文化该向何处去?尽其能之余,似乎需要留待时间的检验了。

[注释]

[1][2][3][英]阿雷恩•鲍尔德温等,陶东风 译,《文化研究导论》,北京:高等出版社,2004年7月第1版,P133,P133,P394

[4]线,田坝区:如将贵州省安顺屯堡区视为一个地理单元,但内部的自然条件也略有差异。以中部老罗破山脉为界,以北喀斯特发育,为浅丘漕谷地貌,主要交通线多经过其中,村镇密集,人口众多,与外界联系紧密,多以经商为主,称之为“交通线”;以南地区为丘陵盆地地貌,地势平缓,“坝子”数量多,面积大。可利用土地资源较多,故生产方式以农耕为主,成为“田坝区”。各个不同的屯堡村落因地理位置的不同(分别位于交通线上或田坝区内)而建构出不同的特点。

[5]屯堡,为贵州省中部特殊文化类型。因明朝朱元璋及其后为控制西南地区而实施的一系列“调北征南”、“填南”等军事举措而引发的后续移民而产生,黔中安顺作为明王朝卫所屯田制的重要实施地,由此形成了人地相横,时空相构的屯堡族群。因空间聚落、人文心理等因素而使屯堡文化在600年来不断建构、传承、固守。

[6][7]孙兆霞等,《屯堡乡民社会》,北京:社会出版社,2005年8月第1版,P63,P64

[8][9]张国良 主编,《传播学原理》,上海:复旦大学出版社,2007年2月第一版,P32,P33

[10]谢彦君,《基础旅游学》,旅游出版社,2001年,P41

[11]屯堡妇女的头饰有着严格限定,已婚妇女通过复杂的工序将头发盘在脑后,戴上玉质的“梅花管簪”,额头再用青色、黑色或白色的布发带裹住。而未婚的年轻女性则梳一条长辫,发尾扎红绳。

[12]“打平伙”显示了屯堡人群体交流的“以年龄组、性别组为区分”的特点,中年以上的妇女常聚在一起,每人凑上相同的价钱,相约到一家做客。每次聚会都有专门人负责采购食品、准备中餐晚餐、收款等各项事宜。这样的场域成了妇女们忙里偷闲、交流情感话家常的绝好时机。

[13][美]沃纳•赛佛林,小詹姆斯•坦卡德著,郭镇之等译,《传播理论:起源、方法与应用》,北京:华夏出版社,2000年1月第一版,P228

[14]彭兆荣,东道主”与“游客”:一种现代性悖论的危险———旅游人类学的一种诠释,思想战线,2002年第6期,P41