大众传播与疾病文化的建构——基于美国大众媒体对于特丽•夏沃报道的分析

关键词: 大众传播 疾病文化 特丽·夏沃

[摘要]:

疾病文化与社会各层面关系密切,在医疗、、宗教等各个领域都有所体现,和大众传播的关系尤为紧密。大众媒体不仅直接传播着关于疾病文化的信息和知识,也在传播中客观地强调这些信息的某个方面,起到扩大和强化这些信息的作用。本文立足于文化研究立场,并借鉴健康传播、媒介批评理论,通过文本分析的形式,对美国大众传播媒介对特丽案件报道进行个案研究,从而揭示在媒介社会大众媒体如何建构疾病文化,在建构过程中产生的正面与负面的效果,并以此为鉴进一步探讨如何优化疾病报道,以及围绕该事件的大众传播行为对媒体的启示。

Abstract:The attitude of the public towards disease has a close relationship with politics, justice, medical science, religion and, especially, mass communication. Mass communication not only spreads information and knowledge about disease, but also emphasizes and strengthens some aspects of them. Based on theories of culture, health communication and media criticism, this dissertation is a case study of mass media coverage of the Terri Schiavo case in the United Sates, unveiling how the mass media shapes the attitude towards disease in a media society; the effects and defects of media coverage; how to report on disease; and what Chinese media should learn from this case.

Keywords: Mass communication, disease, culture, Terri Schiavo

2005年上半年,美国媒体,乃至世界媒体,都在关注着一个女人的命运,她就是美国佛罗里达州的居民特丽•夏沃。1990年2月25日,26岁的她在凌晨由于缺钾陷入昏迷状态,心跳停止,缺氧达五分钟之久,从此进入了医生所说的“永久植物状态”。

其夫和父母于1993年起,就她的监护权问题和是否拔掉其进食管问题进行了长达数十年的司法大战,并引发了诸多社会团体的参与,甚至连佛州州长杰布•布什和美国总统布什也相继插手此案。

过去,关于安乐死的问题也在媒体有过讨论。但是,这一次问题的严重性和涉及人们的道德伦理考量、不同意见彼此的针锋相对却是要用几个最字概括的:持续时间最长;引起关注最大;讨论区域最广(不仅是美国,在世界其他地方也广为关注)。

虽然2005年3月底特丽的进食管最终被拔掉,以及同年7月尸检报告出台证实特丽确实无望好转,各种争论以及媒体报道才趋于平静,但是特丽案件曾引发的争论,直至今天仍然仁者见仁,智者见智。以该事件为案例,讨论疾病文化及其与大众传播的关系,反思媒体在其中的功过是非很有必要,也可优化媒介以后的运作。

一、研究大众传播与疾病文化关系的意义

“疾病”和“文化”并联使用,构成我文中所述的疾病文化。顾名思义,疾病文化是与疾病相关的各种社会文化现象,包括人们对于疾病的认知、态度以及由这种认知所产生的行动。大众传播把该问题从医学的道德上升到生命的道德,建构起社会关于疾病文化的意义,从而让大众传播与疾病文化两者关系的研究也势在必行。

首先,“病人”一词的意象是虚弱无力,需要他人照顾,身体机能遭到破坏的弱者形象。疾病本身被当作死亡、人类脆弱的一个隐喻,被视做罪恶的、必须加以诊疗、和消灭的敌人。从此层面而言,研究疾病文化及其和大众传播的关系是对弱者的一种人本关怀;

其二,疾病文化是人类社会一个不可回避的方面,它涉及甚至会影响社会的各个层面和领域。疾病事件发生后,还被赋予了政治和道德的含义,会折射出一个社会的政治、、宗教、伦理,以及人类的个人权利、利益、自由、生存状况等等;

再者,老龄化社会的到来,加剧了研究疾病文化的急迫性。随着老龄化社会的到来,很多问题也接踵而至,给政府带来很大的挑战,引发一系列诸如医疗、保健、劳动力匮缺的问题,以及如文中所涉及的对末期病人所实施的安乐死等问题;

最后,人类社会的就是和疾病做斗争的历史,大众媒体则反应社会的变迁,同时其一举一动也有可能造成很大的社会影响,因此,疾病报道是大众传播的一个重要组成部分,讨论疾病报道与大众传媒的关系重要性也日益彰显。

二、研究方法

(一)个案选择

疾病报道是大众传播与疾病文化的结合点,因此本文为研究两者的关系,便从两者的结合点入手。因此本文藉由美国被拔掉进食管的植物人特丽案所引起的争论和大众传播媒体进行的报道做个案,进行文本分析。

考虑到搜集资料的实际困难,本研究中广电媒体涉及不多,提到处也多是引用纸质媒体对于广电媒体的评价。主要以报纸媒体为研究对象,通过专业新闻搜索服务器莱克萨斯连线(http://web.lexis-nexis.com/universe)检索新闻,并辅之以纸质媒体的网站进行搜索。

(二)样本选择

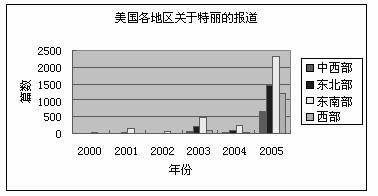

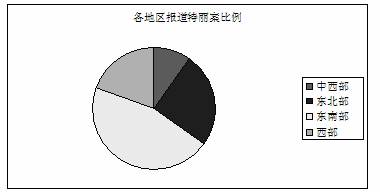

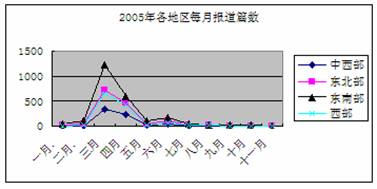

对于样本的选择,我首先考虑到美国不同地区、不同时段对特丽案件关注度差异明显。虽然特丽家人早在90年代便就是否拔掉进食管上诉法庭,但是直到2000年之后,各报才陆陆续续进行报道,而到了2005年,随着总统以及国会的插手,各种社会团体的加入,特丽案件沸沸扬扬,成为各地报纸的头条(如图2.1所示),尤其是特丽案件发生的所在地东南部(如图2.2所示)。而2005年3月和4月,也就是在特丽插管去世前后的时候,报道最为密集(如图2.3所示)。

(图2.2:美国各地区报道特丽案件比例[2])

(图2.2:美国各地区报道特丽案件比例[2])  (图2.3:2005年各地区每月报道篇数[3])

(图2.3:2005年各地区每月报道篇数[3])因此,我在研究中主要选取2005年3月份和4月初美国东南部地区两份报纸,即佛罗里达州的《圣•彼得堡时报》(St. Petersburg Times)和华盛顿哥伦比亚特区的《华盛顿邮报》(The Washington Post)。前者是特丽生前所在城市报纸,可以让我对该事件的进展有更透彻的了解;后者是富有国际威望的权威报纸,比较注重不同派别之间的均衡,在两党对立的局面里相对持中,可以让我对此事件有更全面的认知。

(三)研究策略

本文立足于文化研究,并借鉴健康传播、媒介批评理论。以案例分析为基础,比较分析与历史分析结合,归纳与演绎结合。通过文本分析,从中发掘出疾病文化及其特点,大众媒体在其中的作用等等。为了保证研究的公正,我也适当兼顾了其他时间段、其他国家地区、不同风格的报纸的报道,以照顾不同立场。

三、疾病文化及其特点

(一)疾病文化和社会各领域联系密切

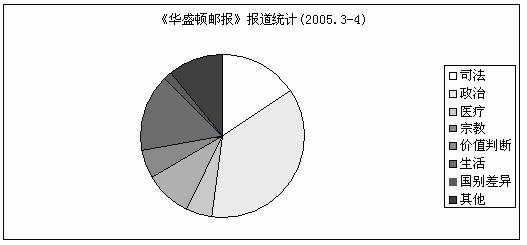

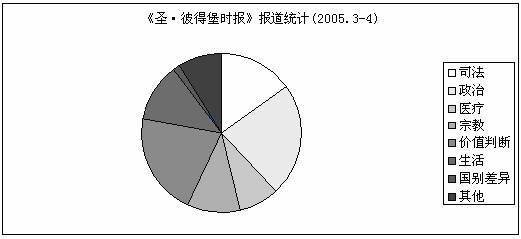

疾病文化和社会各层面关系密切,在特丽案件中尤其明显。如图3.1和图3.2所示,2005年3月份和4月份的《华盛顿邮报》和《圣•彼得堡时报》报道的议题不一而足,其中政治和司法在报道中占了很大的比重。

(图3.1:《华盛顿邮报》2005年3月至4月对特丽案报道所涉及的议题[4])

(图3.1:《华盛顿邮报》2005年3月至4月对特丽案报道所涉及的议题[4])  (图3.2:《圣•彼得堡时报》2005年3月至4月对特丽案报道所涉及的议题[5])1.政治力量插手疾病事件

(图3.2:《圣•彼得堡时报》2005年3月至4月对特丽案报道所涉及的议题[5])1.政治力量插手疾病事件特丽一案充分体现了美国两党之争,基督教保守势力在政治中的体现,以及各种压力集团之间的较量和博弈。

政治与宗教的联系是美国政治的一个显著特点。近年,原教旨主义或福音派新教徒的增加产生了重要的政治影响。基督教福音派是布什背后最大的社会力量,把布什视为上帝的使者(薛涌,2004:2)。而共和党也努力投其所好,尽力争取基督保守派的投票。《洛杉矶时报》曾在头版作了透彻地分析,认为保守派支持特丽活下去,是为了赢得基督教福音派的支持,安抚自己的主要支持阵营,以便在2008年总统竞选时获利(Peter Wallsten,2005)。

基督教保守派反对堕胎、安乐死,在布什第二个任期内的第一个季度里,保守派对政府无视他们的议题开始有所不满。对此,《华盛顿邮报》引用了众议院多数党领袖汤姆•迪莱对保守派人士说的话,认为特丽•夏沃的出现恰如其时:“上帝把特丽•夏沃带给我们,来帮助我们重塑在美国的知名度。”(Harold Meyerson , 2005)

2.司法对疾病文化的影响

美国作为一个司法社会,死亡权力很早就进入了公众的视野。新泽西州最高法院1976年审理卡伦•安•昆兰案件时,裁定病人的私权包括拒绝接受治疗的权利,如果病人无力说话,他的家人或监护人可协助他行使该权利。

20世纪90年代浮现另外一个议题,即私权是否包括病入膏肓者在的协助下自杀的权利。特丽案件的出现,不断的上诉,不断的听证,州长和总统的出面干涉,美国最高法院拒绝接手此案高达五次之多,不仅再次把安乐死案件提到议程上来,更让人关注三权分立体系中的司法独立性问题。

3. 医疗和疾病的对立统一

疾病和医疗是一个矛盾体的两极,在疾病的议题上首当其冲的就要探讨其和医疗的关系,包括医疗判断以及医疗道德这两个重大问题。而当这种探讨离开医学的范畴,不是仅仅考虑治疗方案时,就进入到文化的范畴。

与之相关的另一个重要问题是医疗道德议题,即医生应不应该对病人实施安乐死,这是否是医生的一种死刑专制。由于地位以及知识上的权威性,在救治无效实施安乐死的问题上,医生有权决定何种情况下实施,以及何时、以何种形式实施安乐死,但是这种信息上的不对称使人对其合理性产生质疑。

4.宗教对于疾病的影响

宗教有着强大的社会影响力,对于教徒的生活方式和思维方式有着不可忽视的潜移默化的作用。因此疾病文化无法和宗教分离开来,印第安人即使需要做手术也要和巫医先见面,在巫医做完法事后才在手术协议书上签字。阿富汗的穆斯林靠《古兰经》来保护自己免受疾病的侵袭。(拉里•A•萨默瓦,理查得•E•波特,2004:299)

在特丽案件中,特丽所信仰的罗马天主教在该案中是重要的考量因素(Manuel Roig-Franzia,2005)。其父母不断的呼吁教皇、宗教团体也插手此案,挽救特丽。教皇约翰•保罗二世2004年4月说:“即使处于植物状态的人也有权获得食物和水,拒绝给他们提供进食管在道德上是错误的。”教皇一说出这话,人们便对照到特丽案上,同时也引发了教皇的话是否适用于罹患其他疾病的人的争论(Lisa Greene, 2004)。

5.由疾病引发的价值判断讨论

在特丽案件中凸现出美国社会两大对立派别的价值倾向性。在道德方面,与自由派相比,保守派倾向于支持政府更多地调节社会价值观和做出道德评判。因此,保守派倾向于反对保护同性恋者权利的立法,并主张更严厉地限制色情。自由派通常显示了对不同的生活选择的更多容忍,并反对政府管制个人行为和道德的举动(施密特,谢利,巴迪斯,2005:81)。

保守派的支持生命团体在特丽案件中十分活跃,不断举行各种示威抗议活动,反对迈克尔拔掉特丽的插管,人数众多,声势浩大,来自全美各地。正如《圣•彼得堡时报》报道所说,这些抗议者矢志不渝地为争取特丽生存权利抗争,不惜身陷囹圄。先后有几百人聚集到她位于皮内拉斯公园的疗养院,为特丽及其父母祈祷、唱赞美诗。一共有53个人遭到逮捕,大多都是在试图潜入疗养院给特丽送水时被捕(Chris Tisch ,Leonora Lapeter,2005)。6.疾病事件与公民生活

特丽案也使人们更加关注生时遗嘱,同时也使人们关注家庭和政府在个人决策上的作用的问题,以及如何确定监护人的问题。

大多数的美国人没有设立生时遗嘱,在特丽案的启示下,专家建议人们,虽然谁也不希望考虑死亡的问题,但是这个问题迟早会面对,因此不妨未雨绸缪,提前撰写生时遗嘱,也会省却身后很多麻烦。

此外该案还提出了一个更为棘手的问题,那就是谁有权进行生与死的决定。《华盛顿邮报》上的社论便发出疑问,在没有设立生前遗嘱的情况下,是否应该让监护人来决定当事人的生死,法庭下令结束某人的生命又是否合适(Judy Hake,2003)。何况此类案件数目庞大,因此讨论该议题很有必要。有人预测在美国有35,000的人处于植物状态,并且将近80%的死亡是发生在或疗养院(Abigail Trafford,2003)。

7.疾病文化反映国别差异

特丽案件与众不同之处还在于其不同以往的国际性,并在很多国家引起了有关支持生命与支持选择的争论,人们对于安乐死,以及与之相关的对于疾病、生命认知的不同,凸现出不同国别的文化差异。

《华盛顿邮报》一篇新闻中反映了特丽案件激起欧洲人莫大的兴趣,但也令很多人迷惘,他们不明白为什么在美国解决特丽案如此复杂,因为大多数欧洲人认为是否需要执行安乐死是一个严格的医疗决定,医生有权做出这种决定,和宗教无权对其进行干涉(Keith B. Richburg,2005)。

但是在仅次于比利时的第二大天主教国家墨西哥,主教们视那些“支持选择”的说法为洪水猛兽,他们认为根本就没有死亡权利这么一回事,更不要说把安乐死合法化了。同样,日本横滨一位为病人实施安乐死的医生以怠乎职守的罪名,判处三年刑期,缓刑五年(The Washington Post,2005)。

(二)疾病文化的隐喻功能

隐喻是指一个词(能指)以一种破除老套,非字面意义的方式,应用到一个目标物活动作(所指)之上,它强调能指与所指的相似(对应)关系(李岩,2005:28)。

在疾病文化中,疾病本身一直被当作死亡、人类的脆弱和软弱的一个隐喻(苏珊•桑塔格,2003:86),常常被描绘为对社会的入侵,而减少已患之疾病所带来的死亡威胁的种种努力则被称作战斗、抗争和战争(苏珊•桑塔格,2003:87)。因此,疾病不仅仅是身体败坏的状态,还被赋予了政治和道德的含义,它是罪恶的,必须加以诊疗、和消灭。比如艾滋病被看作性放纵的结果,非典肆虐时期举国上下如临大敌,进行非典保卫战。

而植物人的待遇也好不到哪里去,虽然植物人不会传染,但是要看护一个植物人耗资不菲。根据美国的统计,每个住院的植物人每年的各种医疗费用达12.6万-18万美元;在日本,一个植物人每年的花费也需要约9.9万美元;而我国一个植物人每年所需的医疗费用为人民币10万元以上。因此,治疗植物人是一种持久的以金钱换取生命的消耗战,是“毫无希望”的隐喻。

四、大众传播和疾病文化的关系

(一)疾病报道关乎公众的知情权

受众享有知悉有关方面真实情况的权利。对于大众传播来说,受众有权要求大众传播媒介提供和通过传播媒介了解作为一个社会成员所应获得的种种真实的消息情报,有权及时得知政府、行政机构等的有关公共信息和国内外每天发生的重大事件或有意义的事件(邵培仁2001:202)。

疾患健康信息和每一个人的健康密切相关,大众传媒又是公众认识世界的主要消息来源,因此大众传媒有责任也有义务提供这方面的信息。以特丽案件报道为例,通过媒体的报道,人们对植物状态、脑死亡、昏迷等医学上的定义有了更深入地了解。

《洛杉矶时报》就曾对几种状态做了区分:昏迷的病人眼睛是闭着的,不会做出反应。昏迷通常都是短期状况,在数周或数月后,通常病人会从昏迷中醒过来,或者从此长眠不醒。永久性植物状态则不同。病人的眼睛是睁开的,他们有睡眠—清醒的周期。这种病人的大脑只在非常基本的层次上运作,他们无法感受到痛苦,无法表达也无法交流。他们可能会皱眉,微笑,或者做出其他的面部表情,看上去好像他们在表达自己的感情,但是这些绝对不是源于他们和外界的联系(Thomas H. Maugh II,2005)。

(二)疾病报道是大众传播的一个重要组成部分

疾病事件关乎每个公民的健康福祉,是大众传播的重要组成部分。由于疾病事件很容易得到人们的关注,容易吸引公众的眼球,提高收视收听率,在商业价值的刺激下,大众传媒会给疾病报道以优先权。以MSNBC为例,华盛顿骑士报系的《商业新闻报》介绍说特丽报道使2005年的收视率比去年同期高出26%(Jonathan Storm,Alfred Lubrano,2005)。

虽然类似特丽的案件美国每年都要发生上万例,但是通过大众媒体的广为传播,特丽案由一个家庭议题上升为一次公众讨论,形成各种议题,其文化内涵逐渐得到彰显。

(三)疾病文化是大众传播议题设置的一个重要议题

媒体不一定能成功的告知人民如何去思考,但它们“在告诉受众需要想到什么这点上有着惊人的成功” (Bernard Cohen,1963:81) 。由于信息主要源自媒介,公众对外界的了解,思想的触点也主要局限于媒介话语的界限之内。在缺乏更多意见作为参照的情况下,大众传播媒介在诸种途径中扮演了主导性的角色,备受公众的信赖。媒介控制了受众的的看法,导演了受众的意见。正是因为媒介的态度往往能够在受众之中激发同向的反应,所以一旦事物成为媒介话语所谈论的对象,便同时被抛入公众的话语之中而被迫接受公众意见——舆论的处置(李岩,2005:183)。

当艾滋病尚未被社会证实时,媒体不公开谈论艾滋病,人们也没有艾滋病的概念,艾滋病根本不是话语的对象(李岩,2005:56) 。大众媒体在报道特丽案件时候,通过播放的时段(黄金时段),播放频率、采访对象选择等,告知人们特丽案件所反映出来的议题至关重要,同时也间接地表明了自己的立场和态度。

比尔•克里斯托主持的《标准周刊》从赞扬美国插手伊拉克乃明智之举,到支持特丽•夏沃活下去,一直都是保守派的坚实阵营(David S. Broder,2005)。

(四)大众传播可塑造或纠正人们有关疾病的理念

大众传播有利于疾病文化的传播,塑造或纠正人们对于疾病,乃至个人健康的不正确的理念。由于特丽成为植物人和她之前为了减肥而染上暴食症[6]有关,使人惊呼“减肥减成植物人”,进而为那些盲目减肥的人敲响警钟。

2003年肆虐的非典型也在我国掀起了对于卫生的重视以及全民健身运动。为了避免在公共场合通过飞沫传染非典,最为健康的户外运动得到大力提倡。平日疏于锻炼的人们重新开始进行慢跑、跳绳、打球等活动。

通过大众传播对AIDS的介绍,人们认识到安全性行为的重要性。曾经,人们误以为艾滋病只能在同性性关系中才能传播,把艾滋病“他者”化。但是随着媒体关于异性性行为也能传播艾滋病的报道,普通民众才开始对艾滋病产生警惕。不再把它视作与自己无关的疾病,而是一种潜藏在自己身边的,必须时刻警惕的疾病。

(五)利益团体以疾病事件之机,借助大众媒介传播其议题

政治团体还有其他各种团体(如宗教团体)在疾病文化事件发生时,会通过大众媒体把自己的声音和观念传播出去。这是在特丽案件中浮现的另一个重要的媒体、政治、疾病三者错综复杂关系的表现。

影响力微弱的压力团体也可以借助大众传播,获取更多人的支持。在特丽案件中,残疾人群体把特丽案件看作一起残疾人权利案件,并在联播电视网上露面,把特丽作为自己群体的代表,支持特丽活下去。

五、对大众媒体在疾病文化传播中缺失的反思

(一)隐私权的侵犯

在疾病文化传播中,大众传媒会造成对当事人隐私权的侵犯并造成私人领域公共化。隐私权是指当事人“享有个人独处,对个人与公众利益、公众事务无关的私生活进行保密、不受新闻媒体打扰和干涉,以及个人的名誉和利益不受伤害的权利” (邵培仁,2001:203) 。

通常,认为媒体侵犯隐私权的方式有四种:侵犯某人物理或者心理上的私密空间;发表或者揭露尴尬的私人事实;发布某人的错误信息;把某人的名字或者肖像用作商业牟利(Shirley Biagi,1999:325)。

《华盛顿邮报》便有专栏文章对媒体大量引用特丽照片和录像片表示不满,认为倘若特丽活转过来,看到自己引人悲悯的照片到处流传,想必也会感到窘迫难堪(Tina Brown ,2005)。

《商业新闻论坛报》也借密苏里大学新闻学院的教授之口对这种对特丽隐私权肆无忌惮的侵犯表示了不满。认为联播网的电视新闻是群情激昂战胜理性的胜利,其最大的罪过是把观众都变成了窥私狂,侵犯了个人的私人生活。重复的播放着那个现在很著名的特丽目光空洞的录像带只能增加这个女人的不幸(Jonathan Storm,Alfred Lubrano,2005)。

不仅如此,媒体还对特丽家人,特别是特丽丈夫迈克尔的私生活十分关注,给迈克尔及其现任女友的生活带来极大的困扰。

(二)温情缺失

对于疾病的报道有时会过多关注疾病文化的政治、社会等层面,而忽视对人本身的关怀。在《圣•彼得堡时报》中,笔触直接投向特丽本人,描写特丽本人的报道只占报道总数的3.53%。更多的报道是在描写围绕特丽的政治纷争、两家之间的对峙,倾向于分析特丽案件中的政治意味等等,而没有关心特丽本人。

作为当事人的特丽,年纪轻轻便重病缠身,无法思想,而且自己的至亲家人又分崩离析,这让人情何以堪?又让人如何不同情她呢?但是从众多的报道中,我们已经无法感受到这种同情,特丽俨然已经成了符号,一个政治纷争的符号,一个信仰斗争的符号。

特丽去世前一周,《华盛顿邮报》发表了一篇很富有人情味的新闻,提出了“特丽•夏沃是谁?”的问题,告诉了读者特丽到底是个什么样子的人物:“她是个可以被她的叔叔蹩脚的笑话逗得前仰后合的女孩。一个天真地给约翰•丹佛写信,请求他在自己的婚礼上唱歌的女孩,她还到迪斯尼乐园去度蜜月,相信幸福的生活就是有朝一日她可以每年都和自己的孩子都到那里度假。”(Jennifer Frey,2005)

通过阅读这篇凸现了人本关怀的新闻,读者才能够深切的感受到特丽作为人的存在。但是遗憾的这种类型的报道并不多,绝大多数的报道都把特丽符号化了。

(三)过犹不及

疾病报道的轰炸容易造成紧张局势,给当事人造成巨大的心理上和身体上的伤害,并有可能造成误导。非典期间各种揭秘式的报道使得全国都笼罩在一种恐怖气氛,记者英勇探营的报道似乎更加确定了非典是一种恐怖的不治之症,让非典病人和亲人都承受了巨大的心理压力。

而媒体对于AIDS的妖魔化更甚,让AIDS病人不仅生无所依,而且连最起码的做人的尊严都无法保持,甚至孩子也未能幸免。1998年,纽约一个八岁的女孩,“在她感染艾滋病毒的消息泄露后,无法找到一个可以接纳的她的童子军。”(Patricia Geist-Martin, Eileen Berlin Ray, Barbara F. Sharf ,2004:73)

在特丽案件的报道中,特丽的录像反复在各大电视台播放,屏幕上她的应激反应使公众误以为她还活着,从而造成了一定的误导。而事实上,根据解剖结果,特丽早已死亡了。她萎缩的大脑只有正常大脑重量的一半,大面积的损伤是不可逆转的。任何治疗方法或者照顾都回天乏术。而且,通过研究她的器官、体液、骨头和细胞,以及大量的医药记录,没有任何显示她受到过虐待、用药过量、饮食失调的证据(David Brown,Shailagh Murray,2005)。

(四)隐喻功能的无限放大

疾病个案在其政治意味或者社会意味重时才会得到关注,它的隐喻功能使之受到重视。在特丽案件前也有很多类似的案件,但是只有特丽案件得到全国的关注。

因为特丽案件有其特殊性,不同的社会团体从中看到了提高自身声音的机会,两党也从不同角度找到攻击对方的契机,特丽案件引人注目并非因为这只是一起疾病事件,而是因为它和社会各领域关系密切,尤其是与政治的联系。对此,《华盛顿邮报》还有评论质疑共和党为特丽案件兴师动众,不仅是对司法资源的浪费,也和其之前削减医疗补助矛盾(E. J. Dionne Jr.,2005),这个谜团只有用特丽案件的特殊政治意义来阐释。

(五)媒体炒作

疾病报道虽然理当严肃对待,但是也难逃新闻戏剧化和新闻娱乐化的厄运,媒体用词上颇有“欲知后事如何,请听下回分解”和“刀下留人”的意味,过多炒作、新闻秀不仅让当事人觉得疲惫,也让受众反感。

媒介的文本是一个流动的文本——新闻事件的连续报道、电视连续剧的连续播出、每一集播出过程的间断等。“流动的期待”在这里被扩张,被增值 (李岩,2005:89) 。特丽报道也宛如一场肥皂剧,不断的挑起人们的好奇心与期待。特丽案中有亲人的相互指责,有政客之间的相互攻讦,有各种活动团体的呐喊静坐,有两种理念的争执冲突,有生命,有死亡。凡可炒作的因素,都可在特丽案件中觅到踪影,媒体当然不会放弃如此绝好的炒作题材。但是炒作转移了受众的注意力,弱化了该案中包含的一些社会意义、健康意义。

(六)媒体偏见

、文化、所在媒体影响等多方面因素,会潜移默化地影响记者看待世界的视角,事件材料经过选择和凸显成为新闻。所以可以理解,媒体中的任何信息都是带有偏见的,而且这种偏见往往源于其政治倾向性,并通过选择新闻事实、遣词造句表现出来。由于媒体的一举一动极有可能对社会造成巨大的影响力,媒体的偏见,尤其是政治偏见,会潜移默化影响观众的观点,并反过来加深政治中的不宽容和非理性的程度。

正如《美国新闻与世界报道》2005年4月的评论所抨击的那样,媒体在进行特丽案件的报道时存在着很大的偏见,有些媒体在报道支持生命团体时候带有明显的政治倾向性,选择刊登的照片多是看上很极端的示威者,他们挥舞着圣经,怒目圆睁,喷射出愤怒的火焰。很多报纸上标题都大同小异,讨论“个人是如何被政治化的”,在用词上也在暗示人们共和党在讨好那些示威者(John Leo,2005)。

此外,媒体挑选报道主体的时候也表现出明显的偏见。在《圣•彼得堡时报》的报道中,对于申德勒阵营[7]的报道占了57.6%,而报道夏沃阵营的只有21.2%[8]。特丽案中对立双方中申德勒家族及其支持者在媒体上曝光率更高。

在电视新闻中类似的偏见更为明显。《圣•彼得堡时报》2005年4月一篇名为《关于特丽案件,电视努力平衡报道》的报道中也对媒介同行进行了反思,认为报道特丽去世的大多数的电视镜头——哭泣的家庭成员,滔滔不绝的抗议者,标语等等,都在支持特丽的父母,申德勒家族。他们的行为引人注目,用电视镜头的方式来反对迈克尔•夏沃。观众看不到迈克尔•夏沃,也看不到他的支持者(Chase Squires,2005)。

结语

特丽•夏沃已经作古,但是类似生离死别的情形每天还在上演。疾病,这个人人避之唯恐不及的字眼,依然和人类相伴。大众媒体作为社会的守望者,理应以公正、责任为己任,在报道疾病文化事件的时候要做到:尊重知情权,保护隐私权;增添人本关怀,警醒社会责任;把握适度原则,防止过犹不及;规避媒体偏见,报道平衡公正。这样的话,即使短时间内可能会和利益造成冲突,但是长久来看,只有那些有责任感的媒体才能够经得起社会的考验,才能达到社会利益和经济利益的双赢。

[注释][1]根据http://web.lexis-nexis.com/universe搜索制作 [2]根据http://web.lexis-nexis.com/universe搜索制作 [3]根据http://web.lexis-nexis.com/universe搜索制作 [4]根据http://web.lexis-nexis.com/universe搜索统计制作 [5]根据http://web.lexis-nexis.com/universe搜索统计制作 [6]暴食症,即暴饮暴食之后为控制体重而呕吐不止,在很大程度上是一种心理疾病,进而导致身体上不适,多见于女性 [7]在此出于研究的方便,我把支持申德勒家族的支持生命团体、国会参众两院、共和党都归为申德勒阵营;同理,把支持迈克尔•夏沃的支持选择团体、以及民主党部分成员等归为迈克尔阵营。 [8]根据http://web.lexis-nexis.com/universe搜索统计[]

李岩(2005).《媒介批评》.杭州:浙江大学出版社. 邵培仁(2001).《传播学》.北京:高等教育出版社. 苏珊•桑塔格(2003).《疾病的隐喻》(程巍译).上海:上海译文出版社. 拉里•A•萨默瓦,理查得•E•波特(2004).《跨文化传播》(闵惠泉等译).北京:人民大学出版社. 施密特,谢利,巴迪斯著(2005).《美国政府与政治》(梅然译,2003-2004简明版).北京:北京大学出版社. 薛涌(2004).《右翼帝国的生成――总统大选与美国政治的走向》.桂林:广西师范大学出版社. Abigail Trafford (November 11, 2003) .“Health Care By Proxy”. The Washington Post. Health. F01. Bernard Cohen(1963). The Press and Foreign Policy. Princeton, N.J. Princeton University Press. Chase Squires(Apr 1, 2005).“On Schiavo case, TV struggles for balance”.St. Petersburg Times . Chris Tisch, Leonora Lapeter(April 2, 2005).“As families grieve, arguments linger”.St. Petersburg Times. David S. Broder (September 15, 2005). “Setting the Conservative Standard”. The Washington Post. David Brown,Shailagh Murray(June 16, 2005), “Schiavo Autopsy Released; Brain Damage 'Was Irreversible'”.The Washington Post E. J. Dionne Jr. (March 25,2005).“A Thin View of 'Life'”. The Washington post. Editorial A19. Harold Meyerson (March 23, 2005). “Target of Opportunism”. The Washington Post. Editorial A15. Judy Hake( November 3, 2003). “Life and Death Issues”. The Washington Post. Editorial A18. Jennifer Frey( March 25, 2005). “Terri Schiavo's Unstudied Life; The Woman Who Is Now a Symbol And a Cause Hated the Spotlight”. The Washington Post. Style C01. John Leo(April 4,2005). “A regrettable limit on life”. U.S. News & World Report. Vol.138, Iss. 12; pg. 54. Jonathan Storm,Alfred Lubrano (Apr 1, 2005).“Cable got a boost, but TV saturation had its low points”, Washington: Knight Ridder Tribune Business News. pg. 1. Keith B. Richburg (April 1, 2005) .“Europeans See Issue As Strictly Medical”. The Washington Post. Lisa Greene(May 1, 2004).“At pope's word, new Schiavo cases?” . St. Petersburg Times . Manuel Roig-Franzia (March 30, 2005).“Schiavo's Parents File Late Appeal; Federal Court Is Asked to Rehear Petition to Reinsert Tube”. The Washington Post . Peter Wallsten (March 20, 2005).How the Private Became Political. Los Angeles Times, Sunday. Main News. National Desk. Part A. Pg. 1. Patricia Geist-Martin, Eileen Berlin Ray, Barbara F. Sharf (2004).《健康传播——个人、文化与政治的综合视角》.北京:北京大学出版社 Shirley Biagi(1999).Media Impact, An Introduction to Mass Media. Fourth Edition. Wadsworth Publishing House. Thomas H. Maugh II( March 19, 2005). " Thousands of Families Facing Similar Decisions ". Los Angeles Times. Tina Brown (March 31,2005), “America's Endless News Loop”, The Washington Post,参照《第一财经日报》翻译,转引自http://cul.news.tom.com/1005/2005414-13787.html “World In Brief”( 2005). The Washington Post. March 26.