赵口引黄灌区一号沉沙池设计方案优化试验研究

摘要:要求大型放淤工程的沉沙池具有沉粗排细特殊功能,以延长沉沙池的使用时间,有效利用土地资源,是一个值得探索的课题。本文通过泥沙模型试验,结合具体工程实例,提出加筑纵、横向导水堤的方法,将条渠分隔成若干区域,分期分区合理地开辟新淤积区,并一步优选合理的工程布置方案,以达到设计要求。其基本原则可供此类沉沙池设计借鉴。

关键词:沉沙池 沉粗排细 分区淤积

1 引言

赵口引黄灌区位于河南省黄河南岸,分布在郑州市中牟县和开封市尉氐、通许三县境内,是水电部批准兴建的大型放淤试点工程。目的是通过工程实践,探索引黄泥沙的合理处理,利用肥水灌田,改变农业低产落后状况。

|

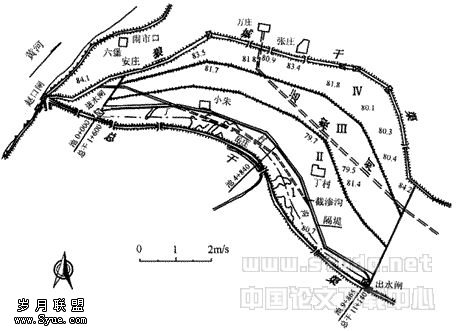

图1 赵口引黄灌区平面布置图 |

Sketch on general layout of Zhaokou Irrigation District |

灌区一号沉沙池由Ⅰ至Ⅳ号条渠组成,沿引黄总干渠左侧依次布置,进口离赵口闸1.6km,平面呈湖泊形,为自流式沉沙池,见图1。一期工程确定先使用第Ⅰ条渠,其位于池的南部,长约9.865km,宽265~785m,总面积5.2km2,沉沙池容积约6,000,000m3。为了充分发挥沉沙池的工程效益,要求条渠具有沉粗排细的功能。

由于泥沙运动的复杂,需进行整体泥沙模型试验论证原设计方案,并寻求经济合理的优化布置方案和易行的运行方式,尽可能利用条渠的有效容积,沉粗排细 ,既延长其使用年限,又能使含有一定数量细沙的肥水排出沉沙池灌溉。

2 工程概况

2.1 工程布置

黄河河水由赵口闸引入,流经1.6km的总干渠,通过节制闸的调节,进入沉沙池的进水闸,流入第Ⅰ条渠。进水闸引水角65°,共六孔,每孔孔径4×3m,设计引水流量110m3/s,闸底设计高程81.79m,闸前设计水位84.17m,闸后设计水位83.97m。出水闸和总干渠交角56°,设计流量及闸孔尺寸和数量同进水闸,闸底设计高程79.40m,闸前设计水位81.19m,闸后设计水位81.17m。

由于第Ⅰ条渠上段地势较高,在进水闸下游3.3km范围内,地面高程大多在82m以上,高于进水闸底高程。其中散布着多处放淤形成的滩地,高程在82.5~86.9m之间,且大多横向分布,给自流引水造成了困难,拟在条渠内开挖引水渠使水流得以通行。

为便于沉沙条渠两测的村民生产,条渠内筑三条横隔堤,并架设桥梁,由进出水闸和三条隔堤将条渠划分成四部分,从下游至上游分别称为A、B、C和D区。

2.2 水沙条件

赵口闸位于三门峡水库下游,来水来沙受水库调度影响较大。为此,采用三门峡水库改建后1974~1986年,距赵口闸上游约25km的花园口水文站的实测水文泥沙资料,作为沉沙池的设计依据。

赵口引黄灌区引水期在每年的3、4、5和12月,每月引水天数分别为20、10、30和10天,总计每年70天。模型采用3月份的多年平均悬移质粒径,泥沙颗粒级配见表1,中值粒径为0.0498mm。引水期选用3月份多年平均含沙量6.46kg/m3。

表1 花园口站3月份多年平均悬移质粒径级配

Long period average sediment grading in March at Huayuankou station

泥沙粒径(mm) | 0.50 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |

小于某粒径重量(%) | 100 | 99.8 | 91.6 | 50.2 | 17.6 | 7.1 | 5.2 |

条渠设计流量110m3/s,进口最高限制水位83.97m,如条渠进口超过该水位,将不能引足设计流量。条渠出口水位控制在81.91~82.40m。为使条渠具有沉粗排细的功能,要求出口含沙量控制在2~4kg/m3,小于0.03~0.05mm的细颗粒泥沙能排出沉沙池。

3 模型设计

3.1 几何比尺

根据沉沙池的平面布置及所要研究问题的性质,确定模型平面比尺为λl=150。在确定水深比尺时,考虑到模型水深不应过小,同时考虑糙率不宜过大和有足够的测量精度,模型宜做成变态。变态模型应使模型水流运动仍与原体基本相似,出现的偏差应在允许范围内,其变率的大小主要依赖于原体的宽深比。模型宽深比(B/H)m可由下式[1]确定

(B/H)m≥6~10 | (1) |

取水深比尺等于20,对条渠中宽深比最小的断面进行校核,结果满足式(1)。因此可确定模型的水深比尺λh=20。

3.2 水流运动相似

重力相似

| (2) |

阻力相似

λc=1或 | (3) |

式中 λv、λc、λn分别为流速比尺、谢才系数比尺和糙率系数比尺。

3.3 泥沙运动相似

由总干渠引入沉沙条渠的水流,含沙浓度较高,大多处于超饱和状态。由于条渠过水断面增大,流速减小,水流的挟沙能力大幅度降低,造成条渠内泥沙淤积。条渠内泥沙淤积形式主要为缓流淤积,也可能出现局部回流淤积。随着泥沙的累积性淤积,池中水深减小,水流流速和流路将发生变化,在出口水位作下降调度时,水面比降和流速也将增大。上述情况均有可能使已淤泥沙发生部分冲刷。为此,模型设计首先必须满足泥沙沉降条件相似,同时尽可能满足冲刷条件相似。由此进行模型设计。

沉降相似

λω=λv=4.47 | (4) |

挟沙能力相似

λs*=λs=λγs/λγs-γ | (5) |

起动或扬动相似

λvf=λv | (6) |

冲淤变形相似

λt2=λγ0·λl/ λv·λs | (7) |

式中 λω、λs、λvf 、λt2分别为沉速、含沙量、扬动速度和冲淤时间比尺。

由于沉沙条渠中各级粒径的泥沙颗粒都存在沉降问题,因此应考虑全部粒径都满足沉降相似来粒径比尺。显然,λω不是常数,随原型沙粒径变化。

3.4 模型沙的选择

原型沙特性试验表明,沙粒重度为26.8kN/m3,淤积物干重度平均值为12.1kN/m3。沉降试验表明,原型沙絮凝现象很微弱,在模型沙选择时可不计絮凝的影响。经过比较,选用粒径广泛的电木粉作为模型沙,其重度为14.1kN/m3,淤积物干重度4.41kN/m3。

在沉沙条渠运行后期,随着泥沙的累积性淤积,水流流速增大,出口水位下降调度时,可导致已淤泥沙的局部冲刷,模型沙应满足泥沙起动(扬动)相似。因此,对模型沙的起动(扬动)流速相似条件进行校核计算。按窦国仁起动流速公式[2],对几个典型水深条件下的原型沙和模型沙进行计算,结果表明,其起动(扬动)流速比尺略小于流速比尺,而使模型淤积物偏于难冲,在模型中形成的沉沙条渠淤积面比降将较天然情况为陡。

由上述各相似条件可算出各模型比尺λs*=λs=0.482,t2=180。

4 方案优化试验和分析

4.1 原方案试验[3]

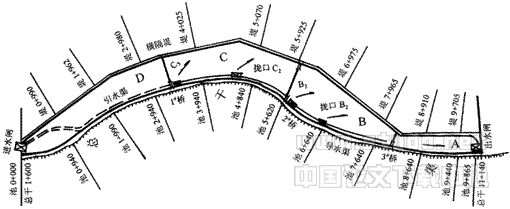

由于条渠上段地势较高,在进水闸至池桩号3+940处挖有引水渠一条,渠宽43m,纵向底坡1:5000。引水渠沿池中心线偏左侧布置,在池桩号2+630以下与丁村沟汇合。条渠内筑三条横隔堤,每条隔堤上有两座桥,其分别位于总干渠桩号5+376、6+941和9+498三处,沉沙水流通过桥孔流向下游。见图2。

|

图2 原方案工程布置 |

Sketch on layout of preliminary design scheme |

开始引水时,含沙水流自进水闸沿引水渠进入沉沙条渠。由于引水渠底坡比降较大,渠内流速在2m/s左右,泥沙基本不落淤。强烈的淤积首先发生在引水渠下端(池3+000~4+000),形成三角形淤积体,并不断向下游延伸。当淤积体高程接近水面时,形成淤沙滩地和主流沟槽。随着淤沙的不断堆积,沟槽变动较大,有的呈横向流动,有的可绕过右侧的原淤沙高地,使泥沙横向淤积分布趋于均匀。沟槽的发展受横隔堤和桥孔的影响较大,到条渠使用末期,沟槽大多沿左右桥孔分成两条,既有交汇,又能各自流向下游。

试验表明:泥沙淤积从上游逐渐向下游发展,中下段在较长时间内处于水深大、流速小的状况,水流经此段至出口,含沙量大大降低,泥沙粒径较细,大部分泥沙落淤在池内,无法满足设计的沉粗排细要求,大大缩短了沉沙条渠的使用时间。

4.2 修改方案试验[4]

鉴于原设计方案中存在的问题,在修改方案中提出加筑导水堤,分期分区淤积的工程措施,以达到沉粗排细,有效利用沉沙池容积,延长使用时间的目的。应当指出,只要合理调整每个淤积区的大小,就可使出口含沙量和粒径不致过高或过低,以满足设计要求。为此,进行了两组优选方案试验。

在第一组方案中,将条渠内的第一条隔堤上移至总干渠桩号4+776,在第一和第三条隔堤之间的右岸设导水渠,第二和第三条隔堤之间的左岸设退水渠,设计渠底宽60m,底坡1:5000;为了使条渠能分期分区淤积,以达到设计要求的出口粒径和含沙量的指标,在导水堤上开六个拢口,每个拢口宽75m,其分别位于沉沙池桩号3+140、4+520、5+140、5+820、6+640和7+140;第一和第三条隔堤的右岸各设一座桥,第二条隔堤的左、右岸设两座桥,其宽度皆为60m。见图3。

|

图3 第一组修改方案工程布置 |

Sketch on layout of optimum scheme Ⅰ |

在第二组优化方案中,平顺进水闸至第一条隔堤间的引水渠,不设左岸退水渠,只设右岸导水渠,在使用C区淤积时,在第二条隔堤上游60m处筑一长约500m的横导堤,并封堵隔堤上的左桥孔,使水流通过横向导水渠从左岸转至右岸的桥孔流入导水渠。将导水堤上的拢口减为四个,其位置分别为沉沙池桩号3+140、4+520、5+820和6+640。见图4。

|

图4 第二组优化方案工程布置 |

Sketch on layout of optimum scheme Ⅱ |

两组方案的操作程序为:

(1)封堵导堤上的所有拢口,由导水渠引水至池末的A淤积区,出口以低水位控制。

(2)当淤积区内已有滩地形成,且出口含沙量和粒径即将达到设计上限指标时,逐渐抬高出口水位至最高限制水位运行。

(3)沉沙条渠在出口最高限制水位状况下运行,出口含沙量、粒径增大至设计上限指标时,需在导水堤上打开一拢口,放水入B淤积区。

(4)按上述步骤依次使用B、C淤积区,直至条渠淤满。

开始引水时,进入沉沙条渠的含沙水流集中在引水渠内往下流动,经导水渠流入A淤积区。由于引水渠和导水渠内的底坡比降较大,流速大,泥沙基本不落淤,因此,大量的淤积首先发生在导水渠拢口出口一带,并不断向下游发展。随着淤积的不断发展,沟槽变动较大,使泥沙的横向分布趋于均匀。同时,由于池内淤积的不断向下游延伸,水流挟沙力在池内逐渐恢复,出口含沙量和粒径也不断增大,直至达到设计上限指标,开辟另一个淤积区。

表2为优化方案试验淤积量和沉沙率统计。从表中可知,在给定的水沙条件下,沉沙池的淤积总量约为4,000,000m3。第二组优化方案工程量明显少于第一组,而使用时间略长,从工程总体效果看,具有明显的优势。在第二组试验中,A、B、C三区的淤积量分别占总量的19.6%、35.6%、37.2%,其他的占总量的7.6%。由此可见,其主要淤积区为B、C两区,占总淤积量的72.8%。

表2 优化方案试验淤积量和沉沙率统计

Statistical data of optimum scheme

组次 | 区域 | 历时 | 进口平均含沙量 | 出口平均含沙量 | 沉沙率 | 排沙比 | 淤积量 |

|

| (d) | (kg·m-3) | (kg·m-3) | (%) | (%) | ×104m3 |

| A | 27 | 6.281 | 2.089 | 66.8 | 33.2 | 81.27 |

| B | 41 | 6.450 | 2.031 | 68.5 | 31.5 | 120.64 |

一 | C | 44 | 6.514 | 2.041 | 68.7 | 31.3 | 134.89 |

| 其他 |

|

|

|

|

| 17.21 |

| Σ | 112 |

|

|

|

| 354.01 |

| A | 26 | 6.559 | 2.141 | 66.5 | 33.5 | 81.96 |

| B | 52 | 6.431 | 2.095 | 67.4 | 32.6 | 148.74 |

二 | C | 52 | 6.605 | 2.141 | 67.6 | 32.4 | 155.47 |

| 其他 |

|

|

|

|

| 32.39 |

| Σ | 130 |

|

|

|

| 418.56 |

|

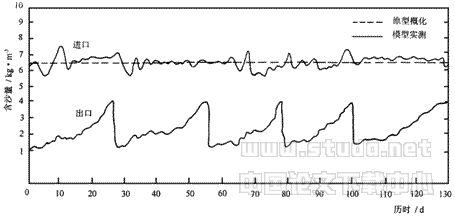

图5 第二组方案试验进出口含沙量过程线 |

Process curves of intake and outlet sediment concentration in optimum scheme Ⅱ |

图5为第二组试验进出口含沙量过程线。与原方案相比,由于淤积区的长度大大缩短,使得出口含沙量和粒径在开始时就较大,大量的无害泥沙能够排出沉沙池,节省了条渠的有效沉沙容积;同时,由于分区淤积,出口含沙量并不随运行时间单向增加,因而沉沙效率也不随时间单向减小,其大小主要取决于所开辟淤积区沉沙容积的大小和形状等。另一方面,分区淤积使得条渠在纵向上淤积高差减小,淤积物分布更趋平坦,在第二组试验中,A、B、C三区的淤积面比降约为1:7000,可达到延长沉沙池使用寿命的目的。

由于原方案改变泥沙沉排比的手段较弱,沉沙池在大部分时间处在沉沙效率较高的状态,较多的细沙不能排出而被拦蓄沉淀在条渠内,使得条渠的使用年限大为缩短。第二组优化方案由于增加了调节淤积区大小的手段,使沉排比例控制在要求范围内,在设计流量110m/s时,条渠的使用时间可延长至130d,约合1.86年。

由于B、C两区的淤积量占总量的72.8%,在设计水沙条件下,可运行104d,约合1.49年,为充分利用土地资源和节约工程费用,可考虑采用“以挖代沉”的使用方式。即以第Ⅰ条渠代替1号沉沙池,在A区淤满还耕后,只考虑B、C两区轮换使用,周期为1.49年,则整个沉沙池的平面面积由30km2减小为3km2,将大大地节约土地资源。

5 结语

试验结果表明,沉沙条渠要达到沉粗排细的目的,应限制其淤积区的平面尺度,增大水流流速,缩短水流流程,使泥沙沉排比例控制在适当范围内。这将有利于充分利用沉沙池的容积,增加条渠的使用时间,节约土地和费用。

优化方案采用加筑纵、横向隔堤的方法,将条渠分隔成若干区域,通过引水渠分期分区合理地开辟新淤积区,使池内泥沙淤积分布基本均匀、平坦、使用年限达到1.86年。若以第Ⅰ条渠代替整个一号沉沙池,采用“以挖代沉”的方式,将第Ⅰ条渠的两个淤积区轮换使用,周期为1.49年,而整个沉沙池的平面面积由30km2减小为3km2,将大大地节约土地资源。

由各组试验资料的比较可以看出,沉沙池的使用寿命与进池泥沙的含沙量、粒径级配及引水流量有很大的关系。在复杂多变的天然情况下,应根据实际情况确定引水条件,避开过高含沙量、过大粒径的水沙期,避免引进过小流量,合理地使用沉沙池。

本文不仅对赵口沉沙池的设计、、管理有指导性意义,对其他沉沙池的设计、规划也有重要借鉴作用。

参 考 文 献

[1] 李昌华,金德春。河工模型试验。北京:人民出版社,1981.

[2] 窦国仁。全沙模型相似律及设计实例。水运科技情报,1977,(3).

[3] 杨德昌等。赵口引黄灌区一号沉沙池泥沙模型试验阶段报告。南京科学研究院,1990.

[4] 周益人等。赵口引黄灌区一号沉沙池泥沙模型第二阶段试验报告。南京科学研究院,1990.