基于信息传播系统的人员疏散模型探讨

【摘 要】 笔者提出了紧急疏散中狭义和广义信息传播原理,并在此基础上建立了一种基于信息传播系统的人员疏散机模型。狭义信息,即能被人员本身接受和作出反应可感知的信号,它的产生和传递对疏散过程有直观而显著的影响。而广义信息则是其进一步延伸,包括了疏散过程中各种具体行为和作用结果。为了更全面地模拟和再现疏散过程中人员行为,使用的模型引入了狭义的信息传播原理。该模型由4个子系统构成,即人员模型、信号模型、建筑模型和特殊场景模型,较为充分地考虑了火灾疏散中的关键因素。运用该模型不但可以对疏散中的人员特殊行为进行理论研究,而且可以为实际工程(如地铁站、场馆、教学楼、等高风险场所)进行疏散安全论证提供

帮助。

【关键词】 紧急疏散; 计算机模型; 信息传播; 建筑物; 灾害

1 引 言

随着高层建筑的大量出现,专用特殊建筑的飞速以及现有建筑的逐步老化,各种公众汇集场所事故隐患也在不断增多,特别是建筑物火灾时有发生。火灾中由于人员不能及时疏散而被烟气窒息情况十分突出,造成的生命财产损失十分巨大,例如:河南洛阳发生的“11·25”特大火灾,由于疏散通道的阻塞而导致人员烟气中毒或窒息死亡。

此外,由于建筑特别是高层建筑和专用特殊结构(如央视新大楼)布局复杂,人数众多、人员疏散至地面的时间长,发生阻塞和拥挤的几率也比较大,致使疏散设计的复杂性大大增加。同时复杂建筑中如何在事故发生后合理利用现有的设施、设备组织人员进行及时疏散或营救等也具有十分重要的意义。

因此,建筑设计人员和安全专家不得不慎重考虑建筑内人员在紧急条件下(如火灾、地震、煤气泄露、炸弹爆炸以及现代防空等)的避难、逃生疏散问题,迫切需要相关的理论和方法指导建筑物的火灾安全设计与评估。

由于人员疏散涉及人们的行为活动,涉及人类心、行为学等范畴,因此,最初的研究都习惯于采用定性化的分析方法进行一些描述及问卷调查;随着现代建筑复杂化及智能化程度的提高,对于火灾安全的分析仅停留在定性分析已远不能满足要求,特别是近年来引入了以计算机技术为基础的各种研究手段,如数字摄像、计算机仿真、虚拟现实技术,对于疏散过程的许多特征量的具体量化及各特征量之间关系的分析越来越引起安全专家、学者和有关部门的重视。人员疏散的研究开始从一般的观察访问等定性描述逐步向人类行为和环境条件的定量化分析研究过渡。

2 研究理论评述

人员在建筑物中的疏散主要涉及建筑物结构布置、灾害环境、个人特性、疏散指导4种因素共同作用。通过对前人研究成果[2—5]的分析归纳可知这些因素的具体内涵:

1)建筑结构指建筑的空间布局、材料结构、装修状况等等;

2)灾害环境指如火灾烟气浓度、可见度、人群拥挤程度等;

3)个人特征主要包括身体素质和心理状态,前者如性别、年龄、体力、反应等,后者如个人经历、所受、文化传统、生活经验,以及其他对逃生有一定影响的其他心理因素;

4)疏散指导指利用事先准备的消防设备和疏散预案,根据事发时现场的具体情况,对收集到的信息进行处理,并在此基础上实现疏散。

上述4种因素的相互作用以及对疏散过程的影响,都以信息传递为纽带。

倘若把每个因素都视为一个具有开放边界的系统,它们就是一个个自主体。认为该主体是从环境收集信息,在内部对其进行分析处理,完成一系列的行为,与此同时把自己的信息散播到环境里,以待其他自主体采集从而影响对方的发展进程。如火灾发生时,“灾害环境系统”释放灾害信息(烟气传播,可见火焰等等),“建筑结构系统”、“个人特性系统”和“疏散指导系统”分别收集与自身相关的信息,并作出处理(如热辐射对结构的作用,烟气对人员的生理和心理影响,灾害激活报警和指挥设备等等),然后释放自己的信息(相应的,如结构热破坏而变形,人员选择积极或消极应对措施,安全设备失效等等)供其他系统采集处理。

该主体里的信息和信息传播是广义的,包括各种具体行为和作用结果,而不仅仅是直观的狭义信息,即能被人员本身接受和作出反应的视觉、听觉、触觉及其他可感知的信号。需要指明的是,狭义的信息和信息传播在疏散研究中仍是一个非常重要、非常值得研究的课题,它不但对解决一些实际问题有显著意义,而且对广义信息和信息传播的研究有相当的启发性,同时也是后者的研究基础。

建筑内人员疏散的具体问题,包括人群密度、人员的疏散移动速度、位移、时间、灾害发展的速度、人们对于警报的反应时间、心理反应等。对于该类问题国内外许多学者都进行过不同程度的研究。而从信息系统以及信息传播的角度来研究,不管是基于狭义还是广义的内涵,都非常缺乏。国外可供的主要研究成果有:

1)Helbing提出的“社会力”模型[1—2],模拟出人员紧急疏散时候的恐慌行为,涉及心理状态对行为的调整;

2)Wood,Bryan等人分别对英国和美国的火灾当事人作了大量的调查研究,并阐述了高层建筑火灾对人的行为产生的重大社会影响;

3)Canter了有关火灾与人的行为研究,并出版《火灾与人的行为》;

4)Sime研究了疏散初期阶段人员疏散与行为,并明确提出了疏散距离和疏散时间的概念[3]。

最近国内外学者开始对人在熟悉与不熟悉环境中,疏散通道的照明度与疏散距离的长短,对人员疏散的影响进行研究,还有一些特殊条件下特定疏散设备的效用研究,例如:养老院中火灾警报分贝数的合理值,卡拉OK场所紧急照明的布置等等。国内的相关工作仍集中在问卷调查方面,侧重人员在火灾或平时的行为和心理统计分析,而模拟研究则较少。

为了真实再现疏散过程进行以深入探讨其中存在的问题,笔者建立了人员疏散过程中狭义的信息系统和信息传播模型,并运用此模型对人员疏散进行量化分析,初步提出广义的信息系统和信息传播模型框架。

3 研究内容与模型介绍

通过收集大量国内外有关火灾、人防演习和模拟演习试验的实测记录以及火灾后问卷调查、虚拟现实测试等方法,有针对性地采集人员疏散的行为参数,进行分类归纳,找出不同建筑(办公、住宅、公共、医院、学校)、不同灾害场景、不同外界信号刺激等条件下不同类型人员疏散的行为倾向,探索人员疏散行为与建筑结构、灾害环境、个人特性、疏散指导之间的相互作用,理清人员对信息收集、处理的渠道、方式。在该过程中,结合了人类心理学和行为学、社会学、博弈论、生物仿真、计算机算法等学科研究的最新进展。

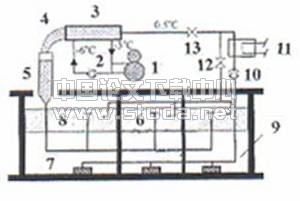

在上述基础上,笔者建立了狭义信息传播模型。这个模型包括4个子系统,即人员模型、信号模型、建筑模型和特殊场景模型,如图1所示。

人员模型是对疏散人员从生理、心理两方面结合的模拟,它的作用是描述人员接收、处理、传播信号的过程,逃生路线的选择、冲突解决、新规则的学习,以及体现毒物对肌体运动能力的破坏。

信号模型则关注于模拟狭义信息(人员能感知的物理、化学信号)的产生和传播。

特殊场景模型则是对灾害环境的重现。

3个模型有的是对现有的模型的改进,有的则是全新的工作。

3.1 人员模型

描述人员反应和运动状态的模型,充分考虑人员的特性和个体差异。它包括以下3个部分:人员运动模型;人员信息模型;人员肌体模型。

3.1.1 人员运动模型(OAM,OccupantActionModel)

这部分内容包括人员路线选择、冲突解决、新规则的学习。

①输入参量:人员位置坐标,地理信息,人员信息处理模型输出,人员肌体模型输出。

②输出参量:人员运动方向、速度。

③处理方式:类似数字电路中的与或非门控制。简单的逻辑推理过程。规则机。

3.1.2 人员信息模型

人员接受、处理、传播信号的模型。

1)人员信息接收模型(OIM-R,OccupantInfor-mationModel—Receive)。对物理、化学信号的接受,也包括对其他人员释放的信号的接受,包括视觉、听觉、嗅觉。目的是接受到环境中的各种信号,然后转化成统一的量化参数,并作为输入参量递交给信号处理模型。

①输出参量:环境中的物理、化学信息,包括来自信号模型的信号时空分布。

②处理方式:标准化,统一化。函数处理方式。

2)人员信息处理模型(OIM-P,OccupantInfor-mationModel—Process)。这部分包括一个处理机制和一个心理状态小模型。目的是将人员接受到的信号,处理为人员的选择偏好和运动策略,提交给人员运动模型,并释放到环境供其他人员接收。

①输入参量:标准化、统一化的信息(人员信息接收模型的输出)。

②输出参量:选择偏好概率。

③处理方式:简单逻辑推理与函数处理相结合。

3.1.3 人员肌体模型

主要针对毒性对人体损害,疲劳导致运动缺陷等。

①输入参量:化学伤害(毒物毒性、浓度等),物理伤害(碰撞、挤压等)。

②输出参量:对人员生理、心理有影响的肌体损伤状况。

③处理方式:规则机以及查表对照法。

描述信息产生和传播的模型,是整个系统的关键部分。包括:

1)信号源模型。把各种信号源统一成不需要考虑内部机理信号发射装置。

①输入参量:真实信号源种类。

②输出参量:预先分配好的信号种类代码。

③处理方式:查表对照法。

2)信息传播模型。按照不同的信号,建立不同的信息传播模型,包括物理信号和化学信号。试图建立一个通用的传播模型。

①输入参量:信号种类代码,信号源坐标。

②输出参量:信息的时空分布。

③处理方式:函数处理法。利用对应的物理公式,如声波的传播方程等等。

3.3 建筑模型

描述建筑结构网格化和化模型。

①输入参量:建筑图纸。

②输出参量:供模拟使用,软件可识别的网络图。

③处理方式:初步为人工转换,远期目标机读图处理。

3.4 特殊场景模型

描述紧急条件下的各种特殊场景,包括火(热伤害)、烟(影响视觉)、气(毒性)等等。作为一类特殊的信号源,有着与普通信号源差异很大的。另外,这些条件还有可能改变建筑结构。

1)输入参量:特殊场景本身的物理、化学状态。

2)输出参量:对人员、环境、建筑有影响的物理、化学量。

3)处理方式:借用成熟软件。只需对结果进行标准化。

4 狭义与广义的信息传播理论

笔者提出了疏散中狭义和广义信息传播原理。以往所有的工作都没有从信息传播的角度来对建筑灾害疏散进行系统研究,关注点多是具体的某种疏散现象。而狭义的信息传播原理,能更全面地模拟和再现疏散过程中人员行为;在此基础上拓展的广义信息传播原理,则是一种全面的系统的火灾观念,它可以帮助人们更加深入了解火灾过程的全貌,为建筑物设计与安全评估提供意见。

建立起充分考虑建筑结构、灾害环境、人员特性和疏散指导的计算机模型。首先,以多维多层次的元胞自动机(CA)模型,针对建筑物不同的区域运用对应的高效计算模型;其次,人员的行为比以往模型突出了理论化和细化,实现从经验公式到理论计算的过渡,在明确意义的同时保证软件的可操作性。信息的量化和标准化。

不管是以何种方式收集到的资料,其中涉及的数据要么是准确性的科学结果,要么是描述性的社会科学结果,而笔者所建立的模型涉及这二者的相互转换和相互作用,因此,信息的量化和标准化结果必须同时具备正确的物理意义和可操作性。面对种类繁多的信号,采用分布进行的路线:

1)首先标准化同一类信号,分别针对各个种类进行深入研究;

2)整合其中具有较高相似性的类别并再次标准化,形成若干大类,分别进行拓展研究;

3)在前面研究结果的基础上,提出一个普适的量化手段,统一所有种类。

其中第一步,国外的可供的为数不多,而第二、三步则几乎没有相关研究结果发表。

个人特性如何考虑,人员素质及疏散心理的量化。任何人员在建筑物内疏散除了受他周围的各种环境因素影响(如人口密度、烟气浓度、照明、出口特征等)外,还取决于其本人的性格、心理等有关因素。个体人员素质包括:年龄、性别、性格、安全意识、文化修养等;疏散心理与其所处的灾害环境有关,心理活动包括冷静、紧张、恐慌等。

目前国外通常的做法一般是将其进行分类,按照不同类型给出其相应的特征量,如年龄分为小童、成人、老人,性格可分为谨慎、稳健、冒险,对环境的反应可以分为敏捷的、一般的、迟钝的,个人防灾知识训练程度可分为未受训练、一般训练、职业训练,个人对环境毒物的忍耐力分为不能忍耐、能忍耐、极具忍耐等。

也有学者将这一类特征量表示成概率的形式,即给出每个人在这些特征量上的概率属性,然后决定其将要采取的疏散行为如前进方向,速度、是否拥挤等。由于人们在紧急环境下的许多行为特性很难量化,同时也很难进行观测,因而实测的数据也十分有限。而个人素质特征量又是影响建筑物疏散的重要因素,所以对于该类型特征量的研究也是建筑疏散研究的重点和难点。

在技术实现层面来看,CA模型也可按模拟需求改进。以往的CA都是建立在一维或者二维的网格上,若应用于狭义信息传播模型则需扩展到多维和多层次。另外,考虑到模拟场景的复杂性,在条件成熟时还有必要引入其他数学物理模型,例如“社会力”模型、流量模型、网络流模型等等。这涉及多种模型间的交叉结合,以及离散和连续过程的协调。

5 结 论

1)笔者提出人员疏散过程中的狭义和广义信息传播原理,并以元胞自动机为技术支撑,在此理论基础上,建立了一种充分考虑人员特性的计算机模型。该模型能全面地模拟和再现疏散过程中人员行为,可以帮助人们更加深入了解火灾过程的全貌,为建筑物设计与安全评估提供宝贵的意见。

2)以往的模型多关注疏散中具体的特殊想象,罕有从信息角度来分析;而实际上信息传播对疏散过程有着直观而显著的影响,一旦忽视则将导致模拟结果的失真甚至得出错误结论。笔者提出的模型则是从全新的观点来构建的,以信息传播为系统内部各部分协调工作的纽带,充分考虑了其作用;而应用了空间网格精细化的CA,使此模型既有高度的智能性,又具备描述时空细节的能力。

3)笔者的人员疏散的模型侧重于理论研究方面,如果辅以工程标准,利用计算机虚拟现实技术模拟,针对一些典型工程的数据进行检验,对模型作出适当修改和调整使之具有良好的普适性,则最终可以形成实用的疏散软件。

4)在完善的狭义信息传播模型基础上,对广义信息传播过程进行探索,尝试提出在广义信息传播中适用的若干基本规则,则可对模型进一步拓展。与此同时,进行性能化防火设计的理论探索,研究性能化防火设计中疏散设计的具体内容,评估计算的分析方法。结合实际工程如地铁火车站、大型场馆、学校教学楼、、多层建筑等疏散论证来评估这些建筑在火灾发生时人员疏散的安全性,利用笔者建立的模型给出相应的疏散设计和预警救助方案。

参考文献

[1]Helbing,D.TrafficandRelatedSelf-drivenMany-particleSystems[J].Rev.Mod.Phys.,2001,73:1067~1141

[2]Helbing,DFarkasI,VicsekT.SimulatingDynamicalFeaturesofEscapePanic[J].Nature,2000,407(28):487

[3]SchneiderV.ApplicationoftheIndividual-basedEvacuationModelinDesigningSafetyConcepts[R].Boston,MassachusettsInstituteofTechnology,2001

[4]YangLizhong,ZhaoDaoliang,LiJian,eta.lSimulationofEvacuationBehaviorsinFireusingSpatial

Grid[J].ProgressinNaturalScience,2004,14(7):614~618

[5]L.Z.Yang,D.L.Zhao,J.L,ieta.lSimulationoftheKinBehaviorinBuildingOccupantEvacuation

BasedonCellularAutomaton[J].BuildingandEnvironmen,t2005(40):411~415

[6]杨立中,李健,赵道亮等.基于个体行为的人员疏散微观离散模型[J].科学E辑,2004,34

(11):1264~1270

[7]肖国清,廖光煊.建筑物火灾中人的疏散方式研究[J].中国安全科学学报,2006,16(2):26~29

[8]张培红,陈宝智,刘丽珍.虚拟现实技术与火灾时人员应急疏散行为研究[J].中国安全科学学报,2002,12(1):48~58

[9]方正,卢兆明.建筑物避难疏散的网格模型[J].中国安全科学学报,2001,11(4):10~13

[10]范维澄,孙金华,陆守香等.火灾风险评估方法学[M].北京:科学出版社,2004.6