从视觉到事件

来源:岁月联盟

时间:2010-08-22

关键词:流动性; 参与性; 事件性; 空间场景; 空间线索; 地域表达; 传统诠释

Abstract:By introducing the project of the cultural plaza of the bamboo slips museum in Changsha, this article tries to commentate the spacial concept of fluidness,participation and eventrooted in eastern tradition,then organize the space scene and mold the space plot in orderto recall the user's field memory and spacial sensibility towards local natural characteristics as well as cutural life of their own.

Keywords:fluidness;participation;event; space scene; space clues; local expression;traditional annotation

1概念的产生

通过对东西方空间观念的对比与分析,出了东方传统空间观的以下几个特点

1.1流动性——连续体验

在西方传统的空间几何构图中,设计师假定观察着或多或少是被动的,从单一的静态视点去把握整个空间的概念。设计师自身的视野是全局的和完整的,观察者只是去分享这个业已由他人确定的全体。与之相反,东方传统的流动空间假设观察者是运动的,不断变换视点,不再是一个独立的、单一的视觉观念,提供了一系列连续的体验,其中的空间关系不断地被间断的或介入的事件干扰而变的暧昧。观察者知道他到了哪里,但是不知道他要去哪里。

1.2参与性——天人合一

本无“空间”一词,中国传统的空间观点是“我在其中”。并不孤立地注重视觉的重要性,而是注重作为我的整体。中国传统空间观念是空间思维,是心思维。特点是“非对象性”,追求“我在其中”,“我物不分”。精神含物质,物质含精神。强调对非物的重视,即对“无”的重视。而西方传统空间观念是视觉思维,是脑思维。特点是“对象性”,是“我视物”,强调我物之分。把空间当作“物”,强调对“有”的重视。

中国传统思维特点是不将事加以符号性抽象的可观,人在空间中怎知空间有无单独存在的可能,人与空间是一体的。西方将空间独立为物,而在中国传统中人与空间是合一的。

1.3事件性——情景交融

以中国传统的江南古典园林为例,其丰富的空间层次、独特的布局和空间处理手法给人留下了深刻的印象。在江南园林中,题材与主题概念往往反映了造园主的个性化内容,是一种个人生活的喜好与思想。而这种个体无意识的文化往往蕴涵了集体无意识的文化积淀,是一种对于自然、人文感受记忆的意象再现。

事实上,园林本身就是人类营造美好家园的一种事件结果。由江南园林中的花木、山石、水体、建筑道具组合的场景不仅仅是事件,还蕴涵着事件的许多“道”,并作为空间单元的主角叙述着一个又一个故事情节,同时让人能在不同的时间、角度、心情伴着特殊的光、影、声、味均有不同的事件体验与感受。

2项目概述

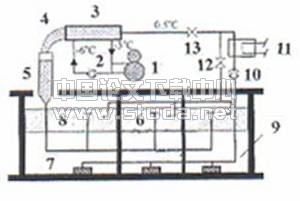

简牍博物馆文化广场,位于简牍博物馆西侧,南临白沙路,北接建湘路,处于长沙古城象征的天心阁俯瞰之下。(图1)作为简牍博物馆的入口广场,成为联系天心阁古城墙与简牍博物馆的节点,同时作为在一个重要文化节点上的城市绿化文化广场,在体现她的文化象征同时亦需改善城市公共生活环境,为市民生活提供一个有价值的活动场所。

考虑到场地特殊的地理位置及文化背景,项目力求塑造一个独一无二(可识别性)、能容纳各种事件,极具活力与魅力的场所。这样,东方的传统空间观念恰好为达到这样的目标提供了一个契合的概念。

以下通过具体介绍项目中的空间场景以及串联其的空间线索来分析概念是如何体现并彻头彻尾贯彻到了每一个细节的。 转贴于 中国下 3概念的实现

3.1事件性的空间场景

特定的主题道具和充满活力的场景本身就隐含了许多故事情节与事件,另一方面成为空间事件活动的主题性背景。

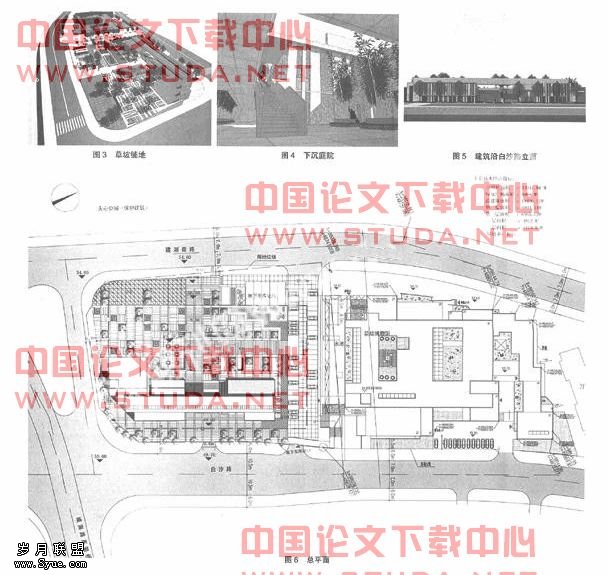

小桥流水——在场地的临博物馆侧布置了一组水景,灵感来源于传统,但形式却是的。水渠南北走向穿越整个场地,以喷泉的形式开始并以瀑布结尾,串联了场地几个入口空间,起引导暗示作用。东部入口采用木栈道来组织人流。主题道具抽象化的传统意象,意在超越时空,试图激发使用者感受一种过去和现在的时刻。(图2)

斯蒂芬·霍尔(Steven Holl)认为,水是现象的还原,是一种现象镜,具有可以反射和折射时空的功能,水在空间中既是要素也是线索,同时水赋予空间以生命力与情感。

草坡土丘——场地的西北角用一组起伏的草坡来隔绝城市喧嚣的,抽象的景观道具,与强烈的绿色系具有唤起当地景观意象的潜在力。设置了悬念,也为在广场内所进行的一系列体验拉开了序幕。(图3)

植被铺地——绿化和硬地结合的形式。开放性的绿地图案以及树阵,看似随意却经过精心的组织,提供不同的路径选择,让参与者不是没有任何疑问地接受它,而是创造一种体验的震惊,让其感到一种清新的空间气息,这种感觉引导使用者充满激情地去面向未来的探险式的生活体验。(图3)

考虑到季相变化及色彩变化,应用了乔木、灌木、竹子及草本植物为题材来创作景观,表现了丰富多彩的植物类型,意在喧闹的都市空间中营造一种在自然景致中静谧休闲的体验,容纳新的都市生活情节。

天井庭院——是对当地传统民居建筑特征的提炼,是一种典型化的空间意象。传统天井中的光影变化巧妙地嫁接,赋予了建筑新的含义。一条直跑楼梯将上下联系在一起,而楼梯本身又跨过了两个庭院,通过线性交通过程中对不同庭院的感知,丰富的空间层次为参与者提供了立体的空间体验。(图4)

景观建筑,建筑景观——把建筑当做景观的一部分来处理,城市、建筑与景观打破了明确的界限,从而在城市与景观、建筑与景观之间建立一种互为图底关系的,新的空间秩序,建筑作为城市“景观”的一部分,与自然环境融为一体,同时成为一种共享的风景。(图5)

3.2逐渐展开的空间线索

考虑到广场与简牍博物馆的联系,轴线与天心阁节点呼应,设计采用一套规则的垂直网格,场景均以此为框架布置。(图6)

分析场地基本特征,考虑到建湘路与白沙路5m的高差,建立建湘路的地面层广场空间,自然形成了白沙路以商业空间为主的一层空间以及商业服务和地下车库功能的负一、负二层空间,两个车库出入口均沿白沙路设置。为博物馆绿化广场提供配套的服务设施。

整个广场中引导人流,组织场景的空间线索主要有两条:

线索一:从建湘路一侧平入--跨越两个庭院,或在广场上停留休息,或由栈道引导进入博物馆,或进入到下沉庭院——通过台阶步行通道下至白沙路标高(图7)

线索二:从白沙路一侧平入或下行--进入到一层,负一层商业--通过庭院上至建湘路标高广场(图8)

可见庭院是两条线索交汇的的高潮场景,体现了丰富的空间层次,因而空间也在此流动起来。

两条线索立体交织在一起,串联空间场景,激发事件的产生,塑造了开放多选择的追踪式空间情节,激励参观者建构自己的场所感,强调对话和相互间的交流。

4结语

设计师的工作如果没有他人的介入就变得毫无意义。

方案设计采用了一种积极面向场地环境的设计主题与策略,通过建立一系列的空间场景,以及线索对空间场景的编排,营造空间结构与秩序,就是要让参与者在体验互动中建立场所感,而不是没有任何疑问的接受,使得人们在心理描绘中建立难忘的场所感,积极地参与生活。

本方案的题材源自场地的自然特征与地方文化生活,概念源于东方传统的空间观念,是在当今以体验为主旋律的“心”时代的一次探索和尝试。

:

[1] 陆邵明.建筑体验.建筑出版社,2007.

[2] 克里斯·亚伯著.建筑与个性,张磊等译.中国建筑工业出版社,2003.

[3] 成志军.“流动空间”在江南古典园林中的运用,中外建筑,2003(4).

上一篇:临港新城滨海盐碱地水利排盐设计

下一篇:现代高校特色餐饮空间的塑造