提升学校效能是高职院校发展的突破口

来源:岁月联盟

时间:2010-08-17

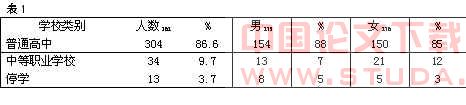

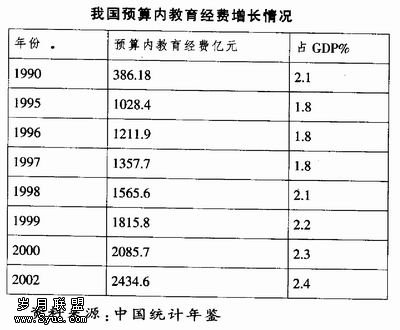

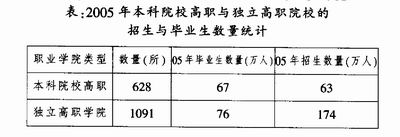

通过对以上数据进行分析我们发现,本科院校和高职院校在教育经费收入来源上差距悬殊。普通本科院校和高职院校财政预算内拨款的差距非常明显。1998年北京农学院财政预算内拨款占教育经费收入的比例为93.22%,而北京联合大学仅为 53.03%。湖北工学院的这一比例在1998年为58.81%,而与之同处一省的孝感职业技术学院仅为17.19%,后者还不到前者的 1/3。同时,部分高职院校财政预算内拨款占教育经费收入比例随着时间的推移并没有增加,与本科院校相比,这一差距反而在继续加大。如孝感职业技术学院的这一比例从1998年的 17.19%减至1999年的13.82%,而湖北工学院则由1998年的 58.81%增至1999年的59.23%。两者差距则由1998年的 41.62%增至1999年的45.41%。高等职业教育培养的是应用型人才,在动手能力上应强于本科生,但动手技能要靠大量的实践教学来培养,而这种实践教学则需要大量资金。目前许多职业院校特别是工科类院校多因资金来源不足,办学条件差,科研能力不强,造成高职院校毕业生在技能上显现不出优势,学校发展后劲不足。 三、高职院校提高学校效能的策略 高职院校在中,要重“效能”,其发展的目的是从“低效能”学校向“高效能”学校转变。就当前来看,高职院校的发展,从战略上思考,应从以下几方面着手: 1.校长的“硬管理”和“软管理”相结合。校长的“硬管理”是指校长履行领导职责,严格工作的组织和计划,重视工作绩效和目标达成的领导行为。它强调履行职能,注重工作,加强控制,其优点是权力集中,责任明确,行动迅速,指挥系统内部摩擦系数较小。在现实条件下,校长的“硬管理”是必不可少的,它是学校开展工作的基础。哈佛大学心教授乔治·埃尔顿·梅奥(G.E. Mayo)于20世纪20年代末提出了一种新的管理思想,即人际关系论,这对管理的影响是极其深刻的。学校工作的性质和特点不同于组织,教育组织“与其把他们说成是一个具有内聚力的结构,还不如把他们说成是一个观念上松散的结合体”。⑦一名好的校长要注意人的需求,善于调动教工的积极性,既要有“硬”的一面,又要有“软”的一面。“软管理”是指高职院校校长要重视人际关系,满足下属需要,维持组织体内部稳定,以人为中心的领导行为。高明的校长在打好“硬管理”的基础之后,要把精力转向“软管理”,以此来维系学校内部的团结和稳定,使学校在和谐、高效、平稳中发展。 2.着力提升管理效能。正如美国高等教育家博耶所言:“如果大学要成为一个有效的群体,那么有效的管理便是根本。”⑧学校要提升效能关键在于管理。随着管理体制改革的进一步推进,大学的办学自主权日益加强,高校已经逐步成为一个办学经营的实体,高校需要经营已经成为高校管理的一个重要理念。高职院校在管理上应着力提高效率,提升管理效能。由于高职院校权力结构本身存在一些不足,致使学校管理难以摆脱机构重叠、队伍臃肿、互相推诿扯皮、效益低下的困境,办学活力得不到充分激发。因此,高职院校应该建立合理的权力分配结构。具体表现为:(1)压缩行政权力层级,促使管理结构朝扁平化、高效能的方向发展。压缩管理层级的目的,一是减少信息传达期间所经历的环节,提高信息的准确性和真实性;二是便于分清职责,提高效率。(2)党政分工要明确。建立党委和校长分工负责的制度,党政职责分开,各司其职。(3)完善教授委员会和学术委员会的管理职能,建立良好的学术评审机制。在评审人员的选择上,降低校行政人员在学术评审主管工作中所占的比例,采取同行参与的评审措施,即邀请校外的知名学者对本校教师资历的晋升等学术事务进行评审。(4)健全行政权力的监察、检察制度,杜绝滥用职权现象的发生。为了保证学校广大教职员工和学生的权益,学校在逐步扩大办学自主范围的同时,也要加强行政权力的监督工作。 3.彰显自己的办学特色。高职院校在追求办学特色的时候,一定要抓住高职院校的职能和培养目标,紧密结合地方建设,走适合自己发展的、有特色的培养人才道路。所谓特色,在教育界是指在办学过程中积淀形成的,本校特有的,优于其他学校的独特优质风貌。办出高职办学特色的核心是办学理念,它通过优势专业来体现,依靠学校的教师和毕业生来支撑。高职院校的办学特色,从外在特征来分析,主要体现在专业设置、人才质量、教育科研水平、社会服务的内容和服务能力等方面;从市场角度分析,主要体现在两方面:一是所谓的“人无我有”,其内涵是填补别人还未发现或来不及填补的空白点;二是“人有我优”。办学特色也是相对的,随着时间的推移,当地经济结构、产业结构的变化、宏观办学环境的变化,以及各个高职院校间的竞争,过去的优势可能不复存在,为了保持这个优势,必须不断创建和展示办学特色。从宏观层面上讲,这种创建活动推动了整个高职教育的发展,也推动了整个社会、经济、人才市场、技术方面的发展。高职院校还具有“地域性”特点,即大量高职院校是由大中城市自行举办的,院校利益与地方利益完全融为一体,以服务当地经济、社会发展需要为宗旨。高职院校只有坚持服务社会的办学方向,才能获得生存的基础和发展的动力。 四、建立科学合理的高职院校效能评价指标体系 一般而言,评价是对客体满足主体需要程度的判断。美国学者格朗兰德(Gronlund,N.E.)认为,评价二测量(量的记述)或非测量(质的记述)+价值判断,也就是说评价是在量(或质)的记述的基础上进行价值判断的活动。这两个解释都指出了价值判断是评价的本质,使之与研究区别开来。正如希尔斯 (Hills)认为的那样:“研究是为了寻求真理,而评价则是为了寻求价值。”⑨ 学校效能的评价指标主要包含以下几个方面: 1.学生质量的评价。学生质量评价是学校效能评价最主要的内容。它主要包括学生的学业表现、智力发展、人格与个性发展、学生对受高一级教育和择业的兴趣、对学校的满足感、学校对学生的统合与整合度。 2.学校领导管理人员的个体素质及其队伍建设的评价。个体素质主要是从四个方面来考察的,即思想素质、业务素质、岗位能力素质、按规定参加岗位培训的情况。学校领导队伍建设的评价既要评价学校领导群体结构在主要方面的优化组合状况,又要评价主要领导人员以身作则、率先垂范的程度和领导成员之间的团结协作精神、管理工作效率、民主管理意识等。 3.教师专业发展的评价。在教学上,体现为教师是否热爱工作,是否积极进取,使学生有所收获,教学积极性高,学生学习热情也高。教师间有凝聚力和高昂士气,并致力于改进教材教法,提供给学生适当的教育经验。在科研上,主要体现在科研项目的数量和质量上,学校教师的科研成果如或科学实验等成果在同类学校中的排名和获奖情况。 4.学校社会声誉的评价。高职院校是社会的一个组成部分,与社会、家庭有着千丝万缕的联系。学校要办出特色,提高学校效能,就需要来自社会和家庭的理解和支持。学校与家庭、社会联系的好坏,直接影响到高职院校的办学质量和水平。学校社会声誉评价主要表现为学校在社会上的形象和声誉、为社会输出的合格的毕业生的质量。陶行知先生说:“不运用社会的力量,便是无能的教育;不了解社会的需要,便是盲目的教育。”①高职院校要加强与社会的联系,积极同有关单位联系,拓宽学生的就业渠道;鼓励学生到社会的相关部门加强实践锻炼;加强与学生家长的联系,了解学生和家长的需要,在学校建立咨询体制,逐渐提高学校在社会上的形象和声誉,培养出符合社会需要的毕业生,提高学校的社会效益。 5.办学特色的评价。办学特色评价的基本内容有校风评价、学校工作风格评价、学校办学经验评价、学校管理特色评价等,其中校风是核心内容。校风即学校风气,是一所学校长期积聚而形成的集体行为风尚,它一般由领导的工作作风、教师的教风和学生的学风所组成。优良的校风是一种精神结晶和教育力量,体现了学校教育质量和办学水平。校风作为一种精神形态是难以测评的,一般对它的评价是以其“物化形式”——校容、校貌、校纪为评价对象。 [注释] ①Jaap Scheerens,Effective Schooling, Research, Theory and Pract/ce,by Villiers House. 1992:3. ②Jaap Scheerens,Effective Schooling, Research, Theory and Practice,by Villiers House. 1992:34-35. ③王清平.学校组织结构与学校效能初探[J].江汉大学学报(社会科学版), 2003(2):66-67.. ④⑤马树超.高职教育的现状特征与发展趋势[N]冲国教育报,2006-9—14. ⑥刘春生.高等职业教育经费来源渠道及投资策略研究[J].教育研究,2002 (6):71—73. ⑦李剑萍主编.校长领导与学校效能实证研究[M].济南:,山东人民出版社, 2005:109—110. ⑧厄内斯特·博耶.大学:美国大学生的就读经验[M].北京:北京师范大学出版社,1993:97. ⑨瞿葆奎主编,陈玉琨、赵永年选编.教育学文集·教育评价[M].北京:人民教育出版社,1989:751. ⑩范国睿.学校管理的理论与实务[M]上海:华东师范大学出版社,2003:77.

通过对以上数据进行分析我们发现,本科院校和高职院校在教育经费收入来源上差距悬殊。普通本科院校和高职院校财政预算内拨款的差距非常明显。1998年北京农学院财政预算内拨款占教育经费收入的比例为93.22%,而北京联合大学仅为 53.03%。湖北工学院的这一比例在1998年为58.81%,而与之同处一省的孝感职业技术学院仅为17.19%,后者还不到前者的 1/3。同时,部分高职院校财政预算内拨款占教育经费收入比例随着时间的推移并没有增加,与本科院校相比,这一差距反而在继续加大。如孝感职业技术学院的这一比例从1998年的 17.19%减至1999年的13.82%,而湖北工学院则由1998年的 58.81%增至1999年的59.23%。两者差距则由1998年的 41.62%增至1999年的45.41%。高等职业教育培养的是应用型人才,在动手能力上应强于本科生,但动手技能要靠大量的实践教学来培养,而这种实践教学则需要大量资金。目前许多职业院校特别是工科类院校多因资金来源不足,办学条件差,科研能力不强,造成高职院校毕业生在技能上显现不出优势,学校发展后劲不足。 三、高职院校提高学校效能的策略 高职院校在中,要重“效能”,其发展的目的是从“低效能”学校向“高效能”学校转变。就当前来看,高职院校的发展,从战略上思考,应从以下几方面着手: 1.校长的“硬管理”和“软管理”相结合。校长的“硬管理”是指校长履行领导职责,严格工作的组织和计划,重视工作绩效和目标达成的领导行为。它强调履行职能,注重工作,加强控制,其优点是权力集中,责任明确,行动迅速,指挥系统内部摩擦系数较小。在现实条件下,校长的“硬管理”是必不可少的,它是学校开展工作的基础。哈佛大学心教授乔治·埃尔顿·梅奥(G.E. Mayo)于20世纪20年代末提出了一种新的管理思想,即人际关系论,这对管理的影响是极其深刻的。学校工作的性质和特点不同于组织,教育组织“与其把他们说成是一个具有内聚力的结构,还不如把他们说成是一个观念上松散的结合体”。⑦一名好的校长要注意人的需求,善于调动教工的积极性,既要有“硬”的一面,又要有“软”的一面。“软管理”是指高职院校校长要重视人际关系,满足下属需要,维持组织体内部稳定,以人为中心的领导行为。高明的校长在打好“硬管理”的基础之后,要把精力转向“软管理”,以此来维系学校内部的团结和稳定,使学校在和谐、高效、平稳中发展。 2.着力提升管理效能。正如美国高等教育家博耶所言:“如果大学要成为一个有效的群体,那么有效的管理便是根本。”⑧学校要提升效能关键在于管理。随着管理体制改革的进一步推进,大学的办学自主权日益加强,高校已经逐步成为一个办学经营的实体,高校需要经营已经成为高校管理的一个重要理念。高职院校在管理上应着力提高效率,提升管理效能。由于高职院校权力结构本身存在一些不足,致使学校管理难以摆脱机构重叠、队伍臃肿、互相推诿扯皮、效益低下的困境,办学活力得不到充分激发。因此,高职院校应该建立合理的权力分配结构。具体表现为:(1)压缩行政权力层级,促使管理结构朝扁平化、高效能的方向发展。压缩管理层级的目的,一是减少信息传达期间所经历的环节,提高信息的准确性和真实性;二是便于分清职责,提高效率。(2)党政分工要明确。建立党委和校长分工负责的制度,党政职责分开,各司其职。(3)完善教授委员会和学术委员会的管理职能,建立良好的学术评审机制。在评审人员的选择上,降低校行政人员在学术评审主管工作中所占的比例,采取同行参与的评审措施,即邀请校外的知名学者对本校教师资历的晋升等学术事务进行评审。(4)健全行政权力的监察、检察制度,杜绝滥用职权现象的发生。为了保证学校广大教职员工和学生的权益,学校在逐步扩大办学自主范围的同时,也要加强行政权力的监督工作。 3.彰显自己的办学特色。高职院校在追求办学特色的时候,一定要抓住高职院校的职能和培养目标,紧密结合地方建设,走适合自己发展的、有特色的培养人才道路。所谓特色,在教育界是指在办学过程中积淀形成的,本校特有的,优于其他学校的独特优质风貌。办出高职办学特色的核心是办学理念,它通过优势专业来体现,依靠学校的教师和毕业生来支撑。高职院校的办学特色,从外在特征来分析,主要体现在专业设置、人才质量、教育科研水平、社会服务的内容和服务能力等方面;从市场角度分析,主要体现在两方面:一是所谓的“人无我有”,其内涵是填补别人还未发现或来不及填补的空白点;二是“人有我优”。办学特色也是相对的,随着时间的推移,当地经济结构、产业结构的变化、宏观办学环境的变化,以及各个高职院校间的竞争,过去的优势可能不复存在,为了保持这个优势,必须不断创建和展示办学特色。从宏观层面上讲,这种创建活动推动了整个高职教育的发展,也推动了整个社会、经济、人才市场、技术方面的发展。高职院校还具有“地域性”特点,即大量高职院校是由大中城市自行举办的,院校利益与地方利益完全融为一体,以服务当地经济、社会发展需要为宗旨。高职院校只有坚持服务社会的办学方向,才能获得生存的基础和发展的动力。 四、建立科学合理的高职院校效能评价指标体系 一般而言,评价是对客体满足主体需要程度的判断。美国学者格朗兰德(Gronlund,N.E.)认为,评价二测量(量的记述)或非测量(质的记述)+价值判断,也就是说评价是在量(或质)的记述的基础上进行价值判断的活动。这两个解释都指出了价值判断是评价的本质,使之与研究区别开来。正如希尔斯 (Hills)认为的那样:“研究是为了寻求真理,而评价则是为了寻求价值。”⑨ 学校效能的评价指标主要包含以下几个方面: 1.学生质量的评价。学生质量评价是学校效能评价最主要的内容。它主要包括学生的学业表现、智力发展、人格与个性发展、学生对受高一级教育和择业的兴趣、对学校的满足感、学校对学生的统合与整合度。 2.学校领导管理人员的个体素质及其队伍建设的评价。个体素质主要是从四个方面来考察的,即思想素质、业务素质、岗位能力素质、按规定参加岗位培训的情况。学校领导队伍建设的评价既要评价学校领导群体结构在主要方面的优化组合状况,又要评价主要领导人员以身作则、率先垂范的程度和领导成员之间的团结协作精神、管理工作效率、民主管理意识等。 3.教师专业发展的评价。在教学上,体现为教师是否热爱工作,是否积极进取,使学生有所收获,教学积极性高,学生学习热情也高。教师间有凝聚力和高昂士气,并致力于改进教材教法,提供给学生适当的教育经验。在科研上,主要体现在科研项目的数量和质量上,学校教师的科研成果如或科学实验等成果在同类学校中的排名和获奖情况。 4.学校社会声誉的评价。高职院校是社会的一个组成部分,与社会、家庭有着千丝万缕的联系。学校要办出特色,提高学校效能,就需要来自社会和家庭的理解和支持。学校与家庭、社会联系的好坏,直接影响到高职院校的办学质量和水平。学校社会声誉评价主要表现为学校在社会上的形象和声誉、为社会输出的合格的毕业生的质量。陶行知先生说:“不运用社会的力量,便是无能的教育;不了解社会的需要,便是盲目的教育。”①高职院校要加强与社会的联系,积极同有关单位联系,拓宽学生的就业渠道;鼓励学生到社会的相关部门加强实践锻炼;加强与学生家长的联系,了解学生和家长的需要,在学校建立咨询体制,逐渐提高学校在社会上的形象和声誉,培养出符合社会需要的毕业生,提高学校的社会效益。 5.办学特色的评价。办学特色评价的基本内容有校风评价、学校工作风格评价、学校办学经验评价、学校管理特色评价等,其中校风是核心内容。校风即学校风气,是一所学校长期积聚而形成的集体行为风尚,它一般由领导的工作作风、教师的教风和学生的学风所组成。优良的校风是一种精神结晶和教育力量,体现了学校教育质量和办学水平。校风作为一种精神形态是难以测评的,一般对它的评价是以其“物化形式”——校容、校貌、校纪为评价对象。 [注释] ①Jaap Scheerens,Effective Schooling, Research, Theory and Pract/ce,by Villiers House. 1992:3. ②Jaap Scheerens,Effective Schooling, Research, Theory and Practice,by Villiers House. 1992:34-35. ③王清平.学校组织结构与学校效能初探[J].江汉大学学报(社会科学版), 2003(2):66-67.. ④⑤马树超.高职教育的现状特征与发展趋势[N]冲国教育报,2006-9—14. ⑥刘春生.高等职业教育经费来源渠道及投资策略研究[J].教育研究,2002 (6):71—73. ⑦李剑萍主编.校长领导与学校效能实证研究[M].济南:,山东人民出版社, 2005:109—110. ⑧厄内斯特·博耶.大学:美国大学生的就读经验[M].北京:北京师范大学出版社,1993:97. ⑨瞿葆奎主编,陈玉琨、赵永年选编.教育学文集·教育评价[M].北京:人民教育出版社,1989:751. ⑩范国睿.学校管理的理论与实务[M]上海:华东师范大学出版社,2003:77.

上一篇:发展大学创新文化的路再探