高等职业教育教学体系探讨

来源:岁月联盟

时间:2010-08-17

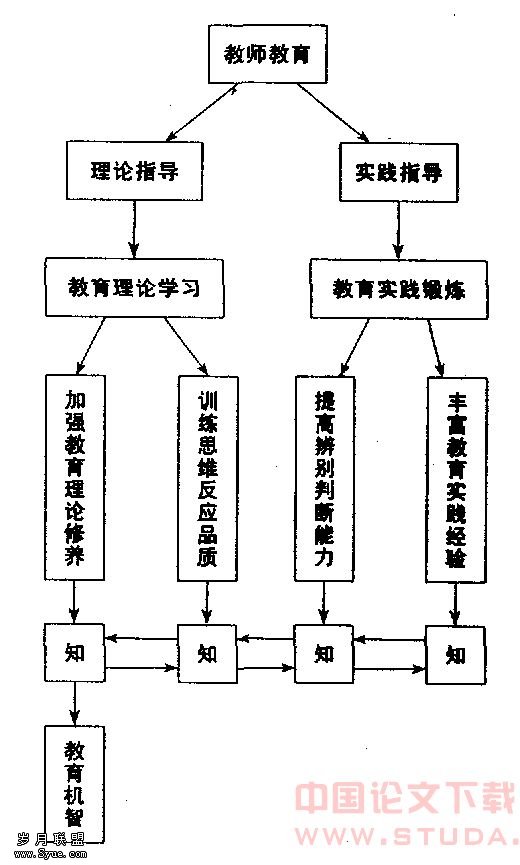

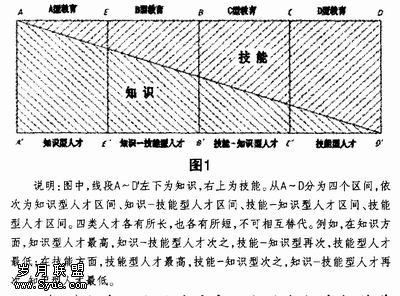

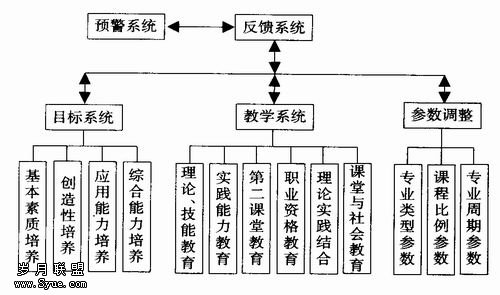

1.树立职业化概念思维,增强学生适应能力。职业化教育必须对受教育者进行深入地研究,了解学生的特点、层次、身心,以及发展需求,因材施教,因需培养。现在应树立这种职业化理念,即高职的大学生是受教育者,是教育教学活动的主体,学生是学校文明建设中的重要力量,也是推动高职院校提高办学水平和质量的重要力量。 2.以职业性为定位,以学生为主体,以社会需求为中心。促使学生成为主动者,激发学生的学习热情。增加有关职业的培训,包括职业道德、技能、就业方向等,使职业教育健康发展。 3.正确定位专业方向,使学生就业具有良好的适应性。专业设置在很大程度上反映了学校对社会的服务方向,一所学校能否主动适应市场,关键在于能否根据区域产业结构的变化,适时地调整专业设置和专业结构,不断拓宽高职计算机技术应用于各个专业的方向,为社会培养适用的人才,为学生创造更宽阔的就业渠道。满足社会发展对人才各方面各层次的需求。 4.培养学生的专业自豪感,从而激发学习的兴趣。加强教学中的实践环节,培养学生的动手能力,加大课程实习和毕业实习的力度,着重技能的培养。以适应即将毕业后工作需求,毕业实习应在专业对口的实习基础上完成。 二、创造性培养 1.营造民主氛围,激发学生的创造意识及动机。因此教师应放弃权威式的教育和管理,推行民主式的教育和管理,给学生的行为、思想以较大的自由度,这样学生才会增强自主意识,学会独立思考、自由表达、自我选择,促进自我发展。 2.改革教学方式,培养学生的创造性思维,为发展学生的创造性思维,教师应采取以归纳式为主、演绎式为辅的教学方式。 3.重视实践活动,形成创造技能。创造性的培养在理论课堂中体现为启发式教育、讨论式教育,充分发挥学生的想像空间。创造性的培养在实验课堂中表现为自己动手完成课程的实验实践。由于计算机技术发展快、知识更新周期短,因此,课程知识结构的确定,应以课程自身特性进行调整。知识结构比例应该保持的范围约为:基本理论、实际现状、发展动态、研究探索 = 6∶2∶1∶1。 三、应用能力培养 1.理论知识的培养:以理论面宽,深度适合,够用为原则,强调理论与实际相结合,注意培养学生分析问题和解决实际问题的能力。理论知识的培养分为新的三段,即:基础阶段、宽专业阶段、专业方向阶段。基础阶段的理论教学,除了公共课、基础理论课之外,还要开设专业概论课,让学生尽早了解专业,熟悉专业,明确学习的目的性。在专业课中结合案例与实习讲授。这样打破了过去老三段中基础课和专业课的严格界限,新三段的专业课教学内容逐步加深并与实践教学紧密配合。 2.实践能力的培养:加强实践教学环节、建立实践教学体系是教学改革的突破口。实践教学体系一般由实习、实验、设计三个子体系构建而成。各子体系的每一段应培养哪些专业技能和技术应用能力,要有分工和配合,有的基本技能要反复训练,不断加强。实践教学环节占教学活动总数的40%左右。在实践教学的三个子体系中,实习教学是主干子体系,而实习教学体系的重点是产学研合作的汀产业或的专业实践。其主要包括在校内进行的专业技术基础训练与专业技能训练,在校外进行的专业社会实践等。要加强实训、实验环节的作用,用实践促进理论的掌握和理解。在实验实训(实习)中锻炼学生实践能力和对本专业兴趣,并对将来职业适应能力提高信心。 3.操作能力的培养:由于高职面向社会第一线培养人才,用人单位期望学生“上手快”、“接手就能干”。因此,在计算机教学中,培养学生动手操作能力一定要强;另外,由于计算机的普及、办公设备的化还需要学生掌握一定的管理知识,既算机操作又懂管理。课程知识结构比例为:理论、实验实习、实训=4∶2∶4 4.综合能力培养:培养学生综合素质能力,主要包人文素质、专业素质,创新素质。人文素质是指涉及到人文方面的知识,即世界观、人生观、价值观等。主要包括:思想素质和道德品质素质,体现在学生气质、人格、修养等方面。 专业素质是指机技术及实际操作技能素质。主要包括: (1)专业开发素质。由于计算机技术具有高化、应用的普遍性、高度综合性的特点,在不同领域与其他知识中有很多交叉、渗透,起辅助作用,这样就派生出许多不同学科、不同职业的岗位。在培养能力结构时要具有前瞻性,加强各院校计算机方向的各专业之间的沟通与整合,拓宽学生专业知识领域,培养学生专业应用与开发能力,提高学生面向职业需求的适应能力。(2)专业管理素质。由于计算机应用的普及,从事计算机技术的工作人员常常涉及与计算机有关的(例如办公现代化等)管理工作,因此加强高职学生专业管理素质和团队合作精神的培养,已经成为计算机专业培养人才的重要内容。(3)专业的自学能力。计算机技术迅速、知识更新周期短,仅靠学校已经远远不够,培养学生专业自学能力尤为重要,它将成为学生生存、发展的基础。 (4)创新素质。创新现在已成为知识的中心,计算机技术创新应用必须依靠具有创新意识和能力的人来实现。所以必须高度重视并切实抓好创新教育工作,对高职学生则着重把专业知识灵活运用到新的工作和新技术中去。 四、教学内容 在教学中突出专业特点,针对专业对口行业需求,以职业技能为教学中心。 1.职业理论和技能方面为授课核心。职业理论和技能是职业教育的授课核心,在教学中教材及教学内容应偏重与本专业对口职业理论和技术训练。 2.实践性方面。高职的计算机教学应当摆脱严格界定基础课、专业基础课和专业课模式,不把每门课程设计成独立、封闭的知识范畴。我们培养的目标是“会操作,懂理论,有创新,通管理”的人才。因此,实践性教学模块非常重要。 3.第一课堂教学的主渠道作用与第二课堂的配合与补充作用相结合。与传统的普通高校相比,调职教育在强调第一课堂教学主渠道作用的同时,更注重第二课堂的育人功能,如可利用寒暑假组织学生进行社会实践,缩短与社会的差距。此外,利用课余时间,组织开展丰富多彩的校园文化活动,培养学生表达、交际等多方面能力,起到了配合和深化第一课堂教学的作用,有利于高职学生综合素质的提高。 4.职业资格化方面。结合国家职业资格认证机制,改革教学和结构,适应职业教学的发展。以客观反馈为教育质量的衡量标准,注重毕业生信息反馈作用,就业率将成为教学内容是否适应社会需 求的一项标准。 5.理论教学与实践能力培养相结合。专业教育更注重强化实践教学环节。实践教学环节的强化应从两方面着手:一是师资,要有一批精通业务,操作动手能力强的实习指导老师;二是要重点抓好实践 (实验)基地建设,不仅要建立好校内实习基地,还要建立多层次、多门类的校外实训基地,更多地创造培养应用能力的条件和环境,让学生们更多地参与社会实践,在实践中多方面培养他们的职业技能。 6.课堂教育与社会教育要结合,做事能力与做人能力协同培养。高职教育不仅要传授给学生一些职业技能(做事能力),而且还要教给学生学会与人合作、学会生存等(做人能力),并在实际工作中培养社会责任感,有利于做人能力的提高。 五、信息反馈体系 信息反馈目的是要调整高职教学体系定量参数——根据社会调查和地域特点以及实际需求调整教学内容,判定调整标准(范围),确定新环境、新形势下的平衡点,调整周期: 1.基础性方向(重点专业)长期5年; 2.示范性专业中期3年; 3.新确立专业短期2~3年。 体系调整应及时得到主管部门和行的支持,适应社会需求布局和区域性特点。进行校校联合、校企联合,加大改革力度,及时地、周期性地调整教学体系的参数,建立新的平衡点、需求点。根据反馈信息对类型和参数进行调整达到一个适应的平衡点。在一个相对稳定时期中,每学期收集信息,测定系统是否平衡、适应,构建一个预警系统,对整个体系及时测算,提醒在新环境下潜在不平衡因素,是否会影响整个教学改革发展。 综上所述,教育教学体系应该与社会发展相适应,与时俱进。在社会需求的大前提下,调整教学体系的参数,以动态形式反馈教学体系与社会需求的关系,为高职教育健康发展提供有力支持。[] [1]张玲.强素质教育是高职教育的当务之急[J].思想教育研究,2000,(3). [2]教育部高教司.面向21世纪的高等职业技术教育[A].等职业教育国际研讨会选[C], 1998.

1.树立职业化概念思维,增强学生适应能力。职业化教育必须对受教育者进行深入地研究,了解学生的特点、层次、身心,以及发展需求,因材施教,因需培养。现在应树立这种职业化理念,即高职的大学生是受教育者,是教育教学活动的主体,学生是学校文明建设中的重要力量,也是推动高职院校提高办学水平和质量的重要力量。 2.以职业性为定位,以学生为主体,以社会需求为中心。促使学生成为主动者,激发学生的学习热情。增加有关职业的培训,包括职业道德、技能、就业方向等,使职业教育健康发展。 3.正确定位专业方向,使学生就业具有良好的适应性。专业设置在很大程度上反映了学校对社会的服务方向,一所学校能否主动适应市场,关键在于能否根据区域产业结构的变化,适时地调整专业设置和专业结构,不断拓宽高职计算机技术应用于各个专业的方向,为社会培养适用的人才,为学生创造更宽阔的就业渠道。满足社会发展对人才各方面各层次的需求。 4.培养学生的专业自豪感,从而激发学习的兴趣。加强教学中的实践环节,培养学生的动手能力,加大课程实习和毕业实习的力度,着重技能的培养。以适应即将毕业后工作需求,毕业实习应在专业对口的实习基础上完成。 二、创造性培养 1.营造民主氛围,激发学生的创造意识及动机。因此教师应放弃权威式的教育和管理,推行民主式的教育和管理,给学生的行为、思想以较大的自由度,这样学生才会增强自主意识,学会独立思考、自由表达、自我选择,促进自我发展。 2.改革教学方式,培养学生的创造性思维,为发展学生的创造性思维,教师应采取以归纳式为主、演绎式为辅的教学方式。 3.重视实践活动,形成创造技能。创造性的培养在理论课堂中体现为启发式教育、讨论式教育,充分发挥学生的想像空间。创造性的培养在实验课堂中表现为自己动手完成课程的实验实践。由于计算机技术发展快、知识更新周期短,因此,课程知识结构的确定,应以课程自身特性进行调整。知识结构比例应该保持的范围约为:基本理论、实际现状、发展动态、研究探索 = 6∶2∶1∶1。 三、应用能力培养 1.理论知识的培养:以理论面宽,深度适合,够用为原则,强调理论与实际相结合,注意培养学生分析问题和解决实际问题的能力。理论知识的培养分为新的三段,即:基础阶段、宽专业阶段、专业方向阶段。基础阶段的理论教学,除了公共课、基础理论课之外,还要开设专业概论课,让学生尽早了解专业,熟悉专业,明确学习的目的性。在专业课中结合案例与实习讲授。这样打破了过去老三段中基础课和专业课的严格界限,新三段的专业课教学内容逐步加深并与实践教学紧密配合。 2.实践能力的培养:加强实践教学环节、建立实践教学体系是教学改革的突破口。实践教学体系一般由实习、实验、设计三个子体系构建而成。各子体系的每一段应培养哪些专业技能和技术应用能力,要有分工和配合,有的基本技能要反复训练,不断加强。实践教学环节占教学活动总数的40%左右。在实践教学的三个子体系中,实习教学是主干子体系,而实习教学体系的重点是产学研合作的汀产业或的专业实践。其主要包括在校内进行的专业技术基础训练与专业技能训练,在校外进行的专业社会实践等。要加强实训、实验环节的作用,用实践促进理论的掌握和理解。在实验实训(实习)中锻炼学生实践能力和对本专业兴趣,并对将来职业适应能力提高信心。 3.操作能力的培养:由于高职面向社会第一线培养人才,用人单位期望学生“上手快”、“接手就能干”。因此,在计算机教学中,培养学生动手操作能力一定要强;另外,由于计算机的普及、办公设备的化还需要学生掌握一定的管理知识,既算机操作又懂管理。课程知识结构比例为:理论、实验实习、实训=4∶2∶4 4.综合能力培养:培养学生综合素质能力,主要包人文素质、专业素质,创新素质。人文素质是指涉及到人文方面的知识,即世界观、人生观、价值观等。主要包括:思想素质和道德品质素质,体现在学生气质、人格、修养等方面。 专业素质是指机技术及实际操作技能素质。主要包括: (1)专业开发素质。由于计算机技术具有高化、应用的普遍性、高度综合性的特点,在不同领域与其他知识中有很多交叉、渗透,起辅助作用,这样就派生出许多不同学科、不同职业的岗位。在培养能力结构时要具有前瞻性,加强各院校计算机方向的各专业之间的沟通与整合,拓宽学生专业知识领域,培养学生专业应用与开发能力,提高学生面向职业需求的适应能力。(2)专业管理素质。由于计算机应用的普及,从事计算机技术的工作人员常常涉及与计算机有关的(例如办公现代化等)管理工作,因此加强高职学生专业管理素质和团队合作精神的培养,已经成为计算机专业培养人才的重要内容。(3)专业的自学能力。计算机技术迅速、知识更新周期短,仅靠学校已经远远不够,培养学生专业自学能力尤为重要,它将成为学生生存、发展的基础。 (4)创新素质。创新现在已成为知识的中心,计算机技术创新应用必须依靠具有创新意识和能力的人来实现。所以必须高度重视并切实抓好创新教育工作,对高职学生则着重把专业知识灵活运用到新的工作和新技术中去。 四、教学内容 在教学中突出专业特点,针对专业对口行业需求,以职业技能为教学中心。 1.职业理论和技能方面为授课核心。职业理论和技能是职业教育的授课核心,在教学中教材及教学内容应偏重与本专业对口职业理论和技术训练。 2.实践性方面。高职的计算机教学应当摆脱严格界定基础课、专业基础课和专业课模式,不把每门课程设计成独立、封闭的知识范畴。我们培养的目标是“会操作,懂理论,有创新,通管理”的人才。因此,实践性教学模块非常重要。 3.第一课堂教学的主渠道作用与第二课堂的配合与补充作用相结合。与传统的普通高校相比,调职教育在强调第一课堂教学主渠道作用的同时,更注重第二课堂的育人功能,如可利用寒暑假组织学生进行社会实践,缩短与社会的差距。此外,利用课余时间,组织开展丰富多彩的校园文化活动,培养学生表达、交际等多方面能力,起到了配合和深化第一课堂教学的作用,有利于高职学生综合素质的提高。 4.职业资格化方面。结合国家职业资格认证机制,改革教学和结构,适应职业教学的发展。以客观反馈为教育质量的衡量标准,注重毕业生信息反馈作用,就业率将成为教学内容是否适应社会需 求的一项标准。 5.理论教学与实践能力培养相结合。专业教育更注重强化实践教学环节。实践教学环节的强化应从两方面着手:一是师资,要有一批精通业务,操作动手能力强的实习指导老师;二是要重点抓好实践 (实验)基地建设,不仅要建立好校内实习基地,还要建立多层次、多门类的校外实训基地,更多地创造培养应用能力的条件和环境,让学生们更多地参与社会实践,在实践中多方面培养他们的职业技能。 6.课堂教育与社会教育要结合,做事能力与做人能力协同培养。高职教育不仅要传授给学生一些职业技能(做事能力),而且还要教给学生学会与人合作、学会生存等(做人能力),并在实际工作中培养社会责任感,有利于做人能力的提高。 五、信息反馈体系 信息反馈目的是要调整高职教学体系定量参数——根据社会调查和地域特点以及实际需求调整教学内容,判定调整标准(范围),确定新环境、新形势下的平衡点,调整周期: 1.基础性方向(重点专业)长期5年; 2.示范性专业中期3年; 3.新确立专业短期2~3年。 体系调整应及时得到主管部门和行的支持,适应社会需求布局和区域性特点。进行校校联合、校企联合,加大改革力度,及时地、周期性地调整教学体系的参数,建立新的平衡点、需求点。根据反馈信息对类型和参数进行调整达到一个适应的平衡点。在一个相对稳定时期中,每学期收集信息,测定系统是否平衡、适应,构建一个预警系统,对整个体系及时测算,提醒在新环境下潜在不平衡因素,是否会影响整个教学改革发展。 综上所述,教育教学体系应该与社会发展相适应,与时俱进。在社会需求的大前提下,调整教学体系的参数,以动态形式反馈教学体系与社会需求的关系,为高职教育健康发展提供有力支持。[] [1]张玲.强素质教育是高职教育的当务之急[J].思想教育研究,2000,(3). [2]教育部高教司.面向21世纪的高等职业技术教育[A].等职业教育国际研讨会选[C], 1998.