20世纪50年代湖北省高校院系调整及其影响

来源:岁月联盟

时间:2010-08-17

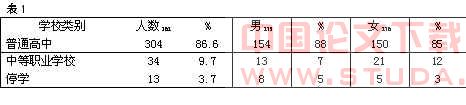

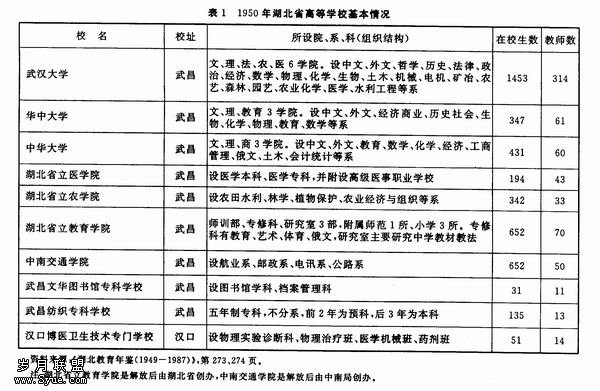

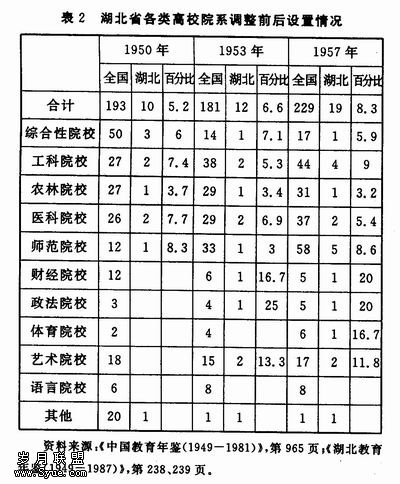

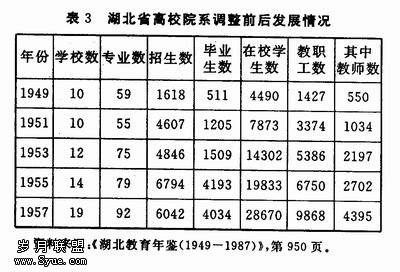

从表1可以看出,武汉大学院系、专业设置较全,实力雄厚;私立华中大学、中华大学办学悠久,在全国也有一定的影响,这为1953年以中南地区为重点的院系调整创造了条件。但总体上讲,湖北省各类高校办学规模都很小,资源配置地区分布不合理;院系设置重复,偏重文、法而轻理、工、工科、师范、医药、农林等系科的数量和质量满足不了经济建设的需要;学校师资力量薄弱。这样的高等教育状况必须加以调整。 三、20世纪50年代湖北省 院系调整的实施过程 20世纪50年代,经过初步整顿,全国高校基本步入正常发展的轨道。到1951年,全国高校数增至 211所,其中普通大学49所,独立学院91所,专科学校71所。但高等教育仍存在地区布局不平衡,院系重复设置、偏科设置或设置庞杂,以及培养目标不明确等问题。为迅速改变我国一穷二白的落后面貌,加强工业发展的基础,教育部确定了院系调整的方针,“以培养工业建设干部和师资为重点,发展专门学院和专科学校,整顿和加强综合性大学”[1]。调整原则包括;(1)基本取消原有系统庞杂、不能适应培养国家建设需要干部的旧制大学。(2)为国家建设所迫切需要的学科专业予以分别集中或独立,建立新的专门学院,使之在师资、设备上更好地发挥潜力,在培养干部的质量上更符合国家建设的需要。 (3)将原来设置过多、过散的摊子,予以适当集中,以便整顿。(4)条件太差,一时难以加强,不宜继续办下去的学校,予以撤销或归并。[2]在教育部及中南局的统一领导下,湖北省高校院系调整经历了以下三个发展阶段。 1.1950年至1952年的小规模院系调整 1950年5月,湖南大学水利系与武汉大学工学院水利组合并,组建武汉大学水利系;同年,湖南专科学校并人中原大学(中原大学是中共中央中原局创办并直接领导的一所新型的培养革命干部的学校,设财经、政治、文艺、教育4个学院),次年,中原大学学院独立成为中南文艺学院。1951年,武汉大学医学院与从上海迁至武汉的同济大学医学院合并,成立中南同济医学院;同年,中原大学教育学院与私立华中大学合并,成立公立华中大学,中原大学政治学院与财经学院合并,撤销中原大学政治学院。1952年,私立中华大学,湖北省教育学院、广西大学、南昌大学、平原师范学院和华南师范学院等校全部或部分系科并人华中大学,改名为华中高等师范学校(1953年10月改名为华中师范学院);武汉大学农学院与湖北农学院和湖南农学院、江西农学院、广西农学院、河南农学院的部分系科合并,成立华中农学院。1951年建立中央民族学院中南分院,1952年11月改名为中南民族学院。 这次小规模、局部的调整,初步整合中南地区及湖北教育资源,充实了湖北高等学校的实力,办起了适应湖北经济发展的部分系科,湖北高等学校的整体优势初现端倪,为后来以中南区为重点的全国院系调整打下了良好基础[3],但工程类院校的基础仍很薄弱,于是加强工程类院校建设就成为下一步即 1953年院系调整工作的重点。 2.1953年院系调整的规划及实施过程 在1952年华东、华北地区院系调整的基础上,教育部为了进一步加强全国范围内的院系调整,加快建立新型高等教育体系,在《关于1953年全国高等学校院系调整的计划》中强调,“着重改组旧的庞杂的大学,加强和增设工业高等学校,并适当地增设高等师范学校”,“今年院系调整工作以中南区为重点”。[4]根据这一部署,中南区军政委员会制定了以湖北武汉为中心的高等学校调整方案。中南局高等教育部对中南地区高等学校院系调整工作进行统一部署:首先,根据教育部的统一部署,考虑国家的需要和本区内各省大学的具体条件,在与各大学充分协商的基础上制定调整计划、专业设置规划以及各种调整方案。其次,建立领导和执行调整工作的各级组织。中南区设全区院系调整工作委员会,并在湖北、湖南、江西、广西分设4个地区性分委员会和财经政法专业委员会,经过协商,修订并确定师资、设备等调配方案。最后,各项调整方案确定后,各校广泛宣传动员,宣布调配名单,分配图书等教学设备和组织具体搬迁等工作。 从1953年5月制定计划,9月20日左右武汉、广州、长沙、南昌、桂林各校之间开始进行具体调迁搬运工作,到10·月10日以前搬迁工作结束,15日左右各校陆续开学,历经5个月,涉及近10个省、市[5],这是湖北省历史上规模最大的一次院系调整。此次调整的具体情况是:湖南大学、广西大学、南昌大学3所高校的文理系科并人武汉大学,武昌文华图书专科学校并人武汉大学;湖南、广西、南昌、武汉大学的机工学院,以及华南工学院的机械制造、动力机械制造、电机制造及动力部分合并成立华中工学院;武汉大学工学院土木系的有关部分分别并入中南土木建筑学院和华南工学院;华南工学院,广西、南昌、河南、中华4所大学及湖南、江西两所农学院的水利系合并成武汉大学水利学院;中原大学取消,其财经学院与中山、湖南、广西、南昌4所大学的经济系,以及广西大学的银行系和中山大学的社会系合并成立中南财经学院;原中原大学政治学院与中山大学、广西大学、湖南大学的政治系、系并入中南政治学院;广西艺术专科学校中南音乐专科与华南人民文艺学院合并,分别成立中南美术专科学校、中南音乐专科学校;海南师范专科学校取消,其有关部分并入华中师范学院;华中师范学院系和南昌大学体育专修科合并,成立中南体育学院;中南卫生专科学校改为卫生干部学校。 经过1953年的调整,湖北省高校数增至12所,系科(专业)数也增至75个,减少了重复设置的文科专业,使工科专业设置趋于合理,初步改变了湖北高等结构不合理的状况。 3.1954年至1957年的继续调整 1954—1957年间的院系调整是1953年大规模调整的延续。1954年秋,在湖北教师进修学校的基础上,建立湖北师范专校。同年底,以武汉大学水利学院为主体,将天津大学、华东水利学院等14所院校的水利系和专业合并,成立武汉水利学院。 1955年8月,中南学院由南昌迁到武昌,1956年改名为武汉体育学院。:同年,同济大学、天津大学、南京工学院等院校的测绘专业合并组成全国第一所测绘工科大学——武汉测量制图学院(1958年 10月改名为武汉测绘学院)。中央民族学院单独建制为中南民族学院。在对华中师范学院系、美术系、体育系进行改组的基础上,新建武汉师范学院和武汉体育师范专科学校。 1957年底,湖北省基本完成了高校院系调整任务。至此,湖北共有高校19所,即武汉大学、华中工学院、武汉水利学院、武汉测量制图学院、华中师范学院、华中农学院、中南财经学院、中南学院、中南同济医学院、中南民族学院、湖北医学院、武汉医学院、武汉水运河运学院、武汉艺术师范学院、武汉体育学院、湖北师范专科学校、中南美术专科学校、中南音乐专科学校、武汉体育师范专科学校。 从全国范围看,湖北高等教育的优势地位得到进一步加强,形成了文理综合性、工科、师范、农林、医学、财经、政法、体育、艺术等学科门类齐全的高等教育体系,学科综合优势相当明显。湖北高校数仅次于北京(31所)和四川(21所),位居全国第三位,从而奠定了湖北成为全国高等教育大省的地位(见表2)。与院系调整前相比,湖北省的高校数、专业数、在校学生数、教职工数等,均有较大幅度的增长,办学条件也得到一定的改善,办学实力明显增强(见表3)。

从表1可以看出,武汉大学院系、专业设置较全,实力雄厚;私立华中大学、中华大学办学悠久,在全国也有一定的影响,这为1953年以中南地区为重点的院系调整创造了条件。但总体上讲,湖北省各类高校办学规模都很小,资源配置地区分布不合理;院系设置重复,偏重文、法而轻理、工、工科、师范、医药、农林等系科的数量和质量满足不了经济建设的需要;学校师资力量薄弱。这样的高等教育状况必须加以调整。 三、20世纪50年代湖北省 院系调整的实施过程 20世纪50年代,经过初步整顿,全国高校基本步入正常发展的轨道。到1951年,全国高校数增至 211所,其中普通大学49所,独立学院91所,专科学校71所。但高等教育仍存在地区布局不平衡,院系重复设置、偏科设置或设置庞杂,以及培养目标不明确等问题。为迅速改变我国一穷二白的落后面貌,加强工业发展的基础,教育部确定了院系调整的方针,“以培养工业建设干部和师资为重点,发展专门学院和专科学校,整顿和加强综合性大学”[1]。调整原则包括;(1)基本取消原有系统庞杂、不能适应培养国家建设需要干部的旧制大学。(2)为国家建设所迫切需要的学科专业予以分别集中或独立,建立新的专门学院,使之在师资、设备上更好地发挥潜力,在培养干部的质量上更符合国家建设的需要。 (3)将原来设置过多、过散的摊子,予以适当集中,以便整顿。(4)条件太差,一时难以加强,不宜继续办下去的学校,予以撤销或归并。[2]在教育部及中南局的统一领导下,湖北省高校院系调整经历了以下三个发展阶段。 1.1950年至1952年的小规模院系调整 1950年5月,湖南大学水利系与武汉大学工学院水利组合并,组建武汉大学水利系;同年,湖南专科学校并人中原大学(中原大学是中共中央中原局创办并直接领导的一所新型的培养革命干部的学校,设财经、政治、文艺、教育4个学院),次年,中原大学学院独立成为中南文艺学院。1951年,武汉大学医学院与从上海迁至武汉的同济大学医学院合并,成立中南同济医学院;同年,中原大学教育学院与私立华中大学合并,成立公立华中大学,中原大学政治学院与财经学院合并,撤销中原大学政治学院。1952年,私立中华大学,湖北省教育学院、广西大学、南昌大学、平原师范学院和华南师范学院等校全部或部分系科并人华中大学,改名为华中高等师范学校(1953年10月改名为华中师范学院);武汉大学农学院与湖北农学院和湖南农学院、江西农学院、广西农学院、河南农学院的部分系科合并,成立华中农学院。1951年建立中央民族学院中南分院,1952年11月改名为中南民族学院。 这次小规模、局部的调整,初步整合中南地区及湖北教育资源,充实了湖北高等学校的实力,办起了适应湖北经济发展的部分系科,湖北高等学校的整体优势初现端倪,为后来以中南区为重点的全国院系调整打下了良好基础[3],但工程类院校的基础仍很薄弱,于是加强工程类院校建设就成为下一步即 1953年院系调整工作的重点。 2.1953年院系调整的规划及实施过程 在1952年华东、华北地区院系调整的基础上,教育部为了进一步加强全国范围内的院系调整,加快建立新型高等教育体系,在《关于1953年全国高等学校院系调整的计划》中强调,“着重改组旧的庞杂的大学,加强和增设工业高等学校,并适当地增设高等师范学校”,“今年院系调整工作以中南区为重点”。[4]根据这一部署,中南区军政委员会制定了以湖北武汉为中心的高等学校调整方案。中南局高等教育部对中南地区高等学校院系调整工作进行统一部署:首先,根据教育部的统一部署,考虑国家的需要和本区内各省大学的具体条件,在与各大学充分协商的基础上制定调整计划、专业设置规划以及各种调整方案。其次,建立领导和执行调整工作的各级组织。中南区设全区院系调整工作委员会,并在湖北、湖南、江西、广西分设4个地区性分委员会和财经政法专业委员会,经过协商,修订并确定师资、设备等调配方案。最后,各项调整方案确定后,各校广泛宣传动员,宣布调配名单,分配图书等教学设备和组织具体搬迁等工作。 从1953年5月制定计划,9月20日左右武汉、广州、长沙、南昌、桂林各校之间开始进行具体调迁搬运工作,到10·月10日以前搬迁工作结束,15日左右各校陆续开学,历经5个月,涉及近10个省、市[5],这是湖北省历史上规模最大的一次院系调整。此次调整的具体情况是:湖南大学、广西大学、南昌大学3所高校的文理系科并人武汉大学,武昌文华图书专科学校并人武汉大学;湖南、广西、南昌、武汉大学的机工学院,以及华南工学院的机械制造、动力机械制造、电机制造及动力部分合并成立华中工学院;武汉大学工学院土木系的有关部分分别并入中南土木建筑学院和华南工学院;华南工学院,广西、南昌、河南、中华4所大学及湖南、江西两所农学院的水利系合并成武汉大学水利学院;中原大学取消,其财经学院与中山、湖南、广西、南昌4所大学的经济系,以及广西大学的银行系和中山大学的社会系合并成立中南财经学院;原中原大学政治学院与中山大学、广西大学、湖南大学的政治系、系并入中南政治学院;广西艺术专科学校中南音乐专科与华南人民文艺学院合并,分别成立中南美术专科学校、中南音乐专科学校;海南师范专科学校取消,其有关部分并入华中师范学院;华中师范学院系和南昌大学体育专修科合并,成立中南体育学院;中南卫生专科学校改为卫生干部学校。 经过1953年的调整,湖北省高校数增至12所,系科(专业)数也增至75个,减少了重复设置的文科专业,使工科专业设置趋于合理,初步改变了湖北高等结构不合理的状况。 3.1954年至1957年的继续调整 1954—1957年间的院系调整是1953年大规模调整的延续。1954年秋,在湖北教师进修学校的基础上,建立湖北师范专校。同年底,以武汉大学水利学院为主体,将天津大学、华东水利学院等14所院校的水利系和专业合并,成立武汉水利学院。 1955年8月,中南学院由南昌迁到武昌,1956年改名为武汉体育学院。:同年,同济大学、天津大学、南京工学院等院校的测绘专业合并组成全国第一所测绘工科大学——武汉测量制图学院(1958年 10月改名为武汉测绘学院)。中央民族学院单独建制为中南民族学院。在对华中师范学院系、美术系、体育系进行改组的基础上,新建武汉师范学院和武汉体育师范专科学校。 1957年底,湖北省基本完成了高校院系调整任务。至此,湖北共有高校19所,即武汉大学、华中工学院、武汉水利学院、武汉测量制图学院、华中师范学院、华中农学院、中南财经学院、中南学院、中南同济医学院、中南民族学院、湖北医学院、武汉医学院、武汉水运河运学院、武汉艺术师范学院、武汉体育学院、湖北师范专科学校、中南美术专科学校、中南音乐专科学校、武汉体育师范专科学校。 从全国范围看,湖北高等教育的优势地位得到进一步加强,形成了文理综合性、工科、师范、农林、医学、财经、政法、体育、艺术等学科门类齐全的高等教育体系,学科综合优势相当明显。湖北高校数仅次于北京(31所)和四川(21所),位居全国第三位,从而奠定了湖北成为全国高等教育大省的地位(见表2)。与院系调整前相比,湖北省的高校数、专业数、在校学生数、教职工数等,均有较大幅度的增长,办学条件也得到一定的改善,办学实力明显增强(见表3)。

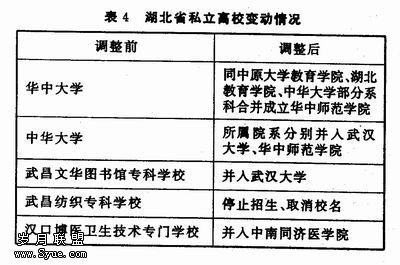

四、20世纪50年代湖北省高校 院系调整的特点分析 1.湖北省高校院系调整的合并类型。(1)不改变大学校名,组建成以文理两科为主的综合性大学,并将中南地区其他综合性高校的文理科合并进来,其他系科调出。武汉大学的院系调整属于这一类型,调整后的武汉大学成为以文理两科为主的综合性大学,原有的工科、农科、医科等系科调出去,其他大学的文理系科则合并进来。(2)相同门类的系科合并成立新的单科院校。华中工学院(现更名为华中科技大学)最为典型,经过调整后,它成为多学科、综合性工科大学。(3)撤消大学校名,所属系科并人相关院校。中华大学、华中大学等私立大学基本属于这一类型。 2.建立起以单科性、专门性院校为主体的高等教育体系。从表2中我们清楚地看到,首先是综合性大学的减少和单科院校的增加。院系调整后,湖北省除武汉大学1所综合性大学外,新建的10余所学校均为专门院校,形成了以单科院校为主的大学体制。其次,各类院校中,工科院校(4所)和师范院校(5所)的增加最为明显,1957年底,两类院校在湖北高校中所占的比重达47%。这种以与国民建设各部门相对应为主要特征的高等教育体制,在当时既保证了对口经济建设部门所需专业人才的培养,又有利于对大学实行有计划的管理与领导[6],也奠定了我国建国后的高等院校领导与管理体系,即由教育部和中央各部委及省市地方政府为主的管理体制。 (3)私立高等院校公立化。院系调整前,湖北有私立高等院校5所,调整后,这些私立高等院校全部被并入公立高等院校。湖北省曾颇有名气的私立大学,如华中大学、中华大学从此在大学名册中彻底消失。湖北省私立高等院校的变动情况见表4。

四、20世纪50年代湖北省高校 院系调整的特点分析 1.湖北省高校院系调整的合并类型。(1)不改变大学校名,组建成以文理两科为主的综合性大学,并将中南地区其他综合性高校的文理科合并进来,其他系科调出。武汉大学的院系调整属于这一类型,调整后的武汉大学成为以文理两科为主的综合性大学,原有的工科、农科、医科等系科调出去,其他大学的文理系科则合并进来。(2)相同门类的系科合并成立新的单科院校。华中工学院(现更名为华中科技大学)最为典型,经过调整后,它成为多学科、综合性工科大学。(3)撤消大学校名,所属系科并人相关院校。中华大学、华中大学等私立大学基本属于这一类型。 2.建立起以单科性、专门性院校为主体的高等教育体系。从表2中我们清楚地看到,首先是综合性大学的减少和单科院校的增加。院系调整后,湖北省除武汉大学1所综合性大学外,新建的10余所学校均为专门院校,形成了以单科院校为主的大学体制。其次,各类院校中,工科院校(4所)和师范院校(5所)的增加最为明显,1957年底,两类院校在湖北高校中所占的比重达47%。这种以与国民建设各部门相对应为主要特征的高等教育体制,在当时既保证了对口经济建设部门所需专业人才的培养,又有利于对大学实行有计划的管理与领导[6],也奠定了我国建国后的高等院校领导与管理体系,即由教育部和中央各部委及省市地方政府为主的管理体制。 (3)私立高等院校公立化。院系调整前,湖北有私立高等院校5所,调整后,这些私立高等院校全部被并入公立高等院校。湖北省曾颇有名气的私立大学,如华中大学、中华大学从此在大学名册中彻底消失。湖北省私立高等院校的变动情况见表4。  五、20世纪50年代湖北省高校 院系调整产生的影响 20世纪50年代湖北省高校的院系调整,是在党中央的统一部署下进行的,它促进了湖北省高等教育事业的,对湖北省建设人才的培养乃至经济、社会的发展产生了不可估量的影响。 1.按照国家经济建设的需要和本省教育资源,设立学科门类齐全的单科性专门学院,初步改变了湖北省原有高校院系庞杂、培养目标不明确的状况。通过院系调整,湖北高等教育结构得到进一步优化,初步建立起由综合性大学和工、农、医、师范、财经、政治、艺术、民族等专门学院构成的学科门类比较齐、全的高等教育体系,使湖北武汉成为我国高校比较集中的地区之一。 2.适应经济建设的需要,为湖北乃至全国培养了大批建设人才。湖北武汉作为我国重要的重基地之一,集中了“一五”经济建设的大批项目。当时,以华中工学院(现华中科技大学)为代表的工科院校培养了大批工程类人才,增强了湖北省的科技实力;湖北省水利资源丰富,武汉水利学院的建立,则为开发和利用水利资源提供了科技支持和人才保证;财经、政法、师范类院校的建立,也为全面促进社会发展培养了大批人才。 3.湖北省高校的院系调整作为全国院系调整的缩影,也不可避免地带有的局限性。其一,形成了“条块分割”的高度专业化的管理体系。由于专业设置直接与生产相联系,导致专业划分越来越细,在适应计划经济建设的同时,越来越不适应现代科学技术在高度分化基础上高度综合的趋势,小而全的格局也造成了有限的高教资源的浪费和办学效益的低下。其二,形成了过于功利化的工具价值取向的教育目标。在调整过程中,片面地强调为国家建设服务的专业教育,把培养有用的专业人才,尤其是工程类技术人才作为高等教育的目标,使大学的功能出现紊乱。其三,综合性大学的实力受到削弱,形成以单科院校占主体的高等教育格局。调整后,武汉大学由文、理、工、农、医等系科比较齐全,结构比较协调的综合性大学变成文院式的大学,将工科同文、理科完全分开,造成文理分家、理工分家,不利于理工结合,文理渗透,不利于学科综合发展和边缘学科的发展,人文社会科学未受到应有的重视,这在一定程度上影响了武汉大学的发展。这些历史教训值得我们深思。 : [1][4] 李琦.建国初期全国高等学校院系调整文献选载 (1951—1957)[J].党的文献,2002,(6):1,62, [2]赵存存,柳春元.五十年代山西高等教育的院系调整及其影响[J],高等教育研究,2002,(3):103. [3][5]熊贤君.湖北教育史[M].武汉:湖北教育出版社, 2003.29. [6]胡建华.现代中国大学制度的原点——50年代初期的大学改革[M].南京:南京师范大学出版社,2001. 119.

五、20世纪50年代湖北省高校 院系调整产生的影响 20世纪50年代湖北省高校的院系调整,是在党中央的统一部署下进行的,它促进了湖北省高等教育事业的,对湖北省建设人才的培养乃至经济、社会的发展产生了不可估量的影响。 1.按照国家经济建设的需要和本省教育资源,设立学科门类齐全的单科性专门学院,初步改变了湖北省原有高校院系庞杂、培养目标不明确的状况。通过院系调整,湖北高等教育结构得到进一步优化,初步建立起由综合性大学和工、农、医、师范、财经、政治、艺术、民族等专门学院构成的学科门类比较齐、全的高等教育体系,使湖北武汉成为我国高校比较集中的地区之一。 2.适应经济建设的需要,为湖北乃至全国培养了大批建设人才。湖北武汉作为我国重要的重基地之一,集中了“一五”经济建设的大批项目。当时,以华中工学院(现华中科技大学)为代表的工科院校培养了大批工程类人才,增强了湖北省的科技实力;湖北省水利资源丰富,武汉水利学院的建立,则为开发和利用水利资源提供了科技支持和人才保证;财经、政法、师范类院校的建立,也为全面促进社会发展培养了大批人才。 3.湖北省高校的院系调整作为全国院系调整的缩影,也不可避免地带有的局限性。其一,形成了“条块分割”的高度专业化的管理体系。由于专业设置直接与生产相联系,导致专业划分越来越细,在适应计划经济建设的同时,越来越不适应现代科学技术在高度分化基础上高度综合的趋势,小而全的格局也造成了有限的高教资源的浪费和办学效益的低下。其二,形成了过于功利化的工具价值取向的教育目标。在调整过程中,片面地强调为国家建设服务的专业教育,把培养有用的专业人才,尤其是工程类技术人才作为高等教育的目标,使大学的功能出现紊乱。其三,综合性大学的实力受到削弱,形成以单科院校占主体的高等教育格局。调整后,武汉大学由文、理、工、农、医等系科比较齐全,结构比较协调的综合性大学变成文院式的大学,将工科同文、理科完全分开,造成文理分家、理工分家,不利于理工结合,文理渗透,不利于学科综合发展和边缘学科的发展,人文社会科学未受到应有的重视,这在一定程度上影响了武汉大学的发展。这些历史教训值得我们深思。 : [1][4] 李琦.建国初期全国高等学校院系调整文献选载 (1951—1957)[J].党的文献,2002,(6):1,62, [2]赵存存,柳春元.五十年代山西高等教育的院系调整及其影响[J],高等教育研究,2002,(3):103. [3][5]熊贤君.湖北教育史[M].武汉:湖北教育出版社, 2003.29. [6]胡建华.现代中国大学制度的原点——50年代初期的大学改革[M].南京:南京师范大学出版社,2001. 119.

上一篇:高职课程及其体系和目标研究