以就业为导向 用“递推法”构建高职课程体系

来源:岁月联盟

时间:2010-08-17

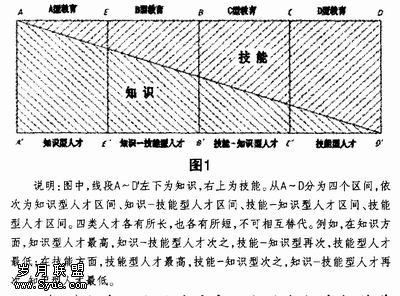

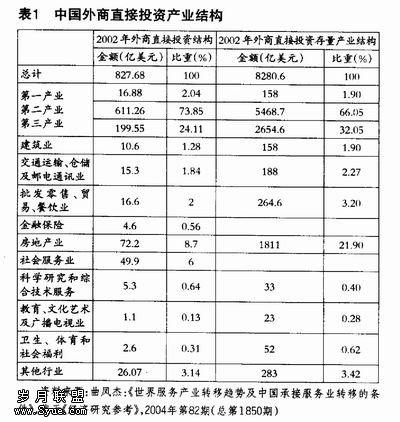

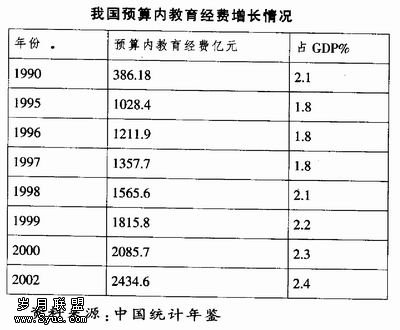

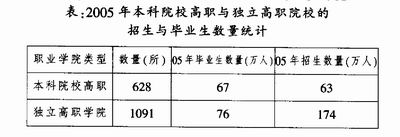

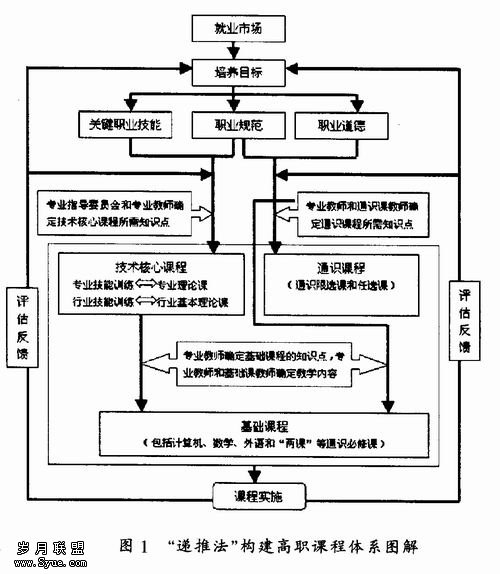

一、就业导向是“递推法”构建高职课程体系的出发点和落脚点 就业是民生之本,事关高职教育的发展方向。近年来,我国高等职业教育迅速发展.改革不断深入,质量不断提高。通过改革与发展,高等职业教育“办什么样”和“怎样办好”已逐步达成了共识,·即以服务为宗旨,以就业为导向,走产学研相结合的改革发展之路,培养数以千万计的高技能专门人才,为全面建设小康社会和中华民族伟大复兴服务。要真正体现高职教育的教育属性和属性,满足经济需求和个人需求,就必须坚持以就业为导向的职业教育办学方向。相应地,高职教育的教育目标、办学理念、专业设置、课程内容、教学方法、就业指导及办学质量评价等诸多方面必须根据就业导向及时调整和改革,以适应高职教育发展的要求。而“递推法”正是以就业导向为出发点和落脚点来构建课程体系的。 首先,就业市场的需求奠定了构建课程体系的基本方向。“递推法”人才培养的目标是通过对就业市场进行综合分析来确定的。对就业市场的综合分析包括:对人才市场需求变化的紧密跟踪、调查、预测,对用人单位的需求和家长、学生的就业期望的了解。 其次,“递推法”构建课程体系以满足劳动力市场的需求作为动力。在社会主义市场条件下,社会需求是推动学校发展的根本力量,以培养高技能人才为任务的高职必须以满足劳动力市场的需求作为发展动力。所以人才市场需求推动着高职课程体系的发展,其构建随着人才市场需求的变化而变化.不断得到丰富和发展。 最后.“递推法”构建课程体系以提高学生就业和创业能力作为改革的方向。就业是职业教育服务经济社会的结合点,就业和创业都必须根据市场而变,必须通过适应劳动力市场的需求来实现。学生只有通过就业和创业才能为社会创造财富和就业机会.只有创造了社会财富和就业机会,才能称之为真正的人才。提高学生就业和创业能力就是“递推法”构建课程体系改革的方向。 二、培养高技能人才是“递推法”构建高职课程体系的目标 高等职业教育的主要任务是培养高技能人才,高技能人才是推动技术创新和实现科技成果转化的重要力量。随着我国产业结构根本性的变化,珠三角高技能型人才短缺问题凸显,已经成为制约经济持续快速增长的一个重要原因。顺德职业技术学院立足地方,坚持为社会主义化建设服务的方向,以培养高技能人才为己任,因此,“递推法”课程体系的构建必须紧紧围绕培养高技能人才这个中心任务,始终遵循学院“以技能训练为中心,以基本理论为保证”的原则,立足于地方经济的发展需求构建课程体系,以高技能人才所需要的职业道德、职业规范、职业技能作为总的培养目标。 三、“递推法”构建高职课程体系的具体实施 1.技术核心课程 整个课程体系构建过程中,技术核心课程的设置举足轻重。围绕职业资格证书制度的实施,技术核心课程的设置及教学要积极开发与职业资格认证要求相适应的课程,促进学校课程与职业资格考证课程相结合.促进职业资格证书教学内容与常规教学内容相结合(即“双证书”教育)。技术核心课程的知识点由专业指导委员会与专业教师共同确定。“技术核心课”教学则应以面向市场,强化实用为目的,加强实训环节,保证每位学生熟练掌握核心技能,相应整合有关理论课程,使学生成为掌握技术核心理论的高技能人才。 2.基础课程 基础课程包括机技术基础、数学、外语和“两课”等通识必修课。基础课程在学生逻辑思维的形成、数理分析、语言应用与交流等方面起作用,是目标人才顺利掌握核心技术的保证,也是学生今后可持续发展的基础。基础课程的设置及教学要贯彻“必需、够用”的原则。根据以上原则,专业教师确定基础课程所需知识点.具体教学内容由专业教师和基础课教师共同确定。教学过程中,基础课程应以讲清概念、强化应用为教学重点,不必追求知识与理论的完整性,有些原理可以只做必要的定性介绍.不必进行完整的理论推导和验证。 3.通识课程通识课程担负着培养学生的综合素质的任务。就业导向强调教授学生宽泛的基础知识,提高学生一般性认知技能,使学生有更大的柔性去适应未来工作的需求和变化,并具备继续学习的能力。随着社会的进步、经济的发展尤其是现代科技的不断发展,现代服务业在国民经济中所占比重越来越高。近年来,、保险、、通讯、商务、教育和社会服务等现代服务业发展十分迅速,人才需求旺盛,增长强劲。现代服务业的服务对象是人,具有科技含量高、对从业人员素质要求高的特点,不仅要有高技能,还要有良好的心理素质、职业道德、服务意识、诚信意识。因此,在构建课程体系时除基础课、专业课外,还应加强行业规范、国际标准教育以及素质教育(如开拓精神、市场观念、管理技巧、团队精神等等),要根据现代服务业的特征,更加注重学生的心理素质、职业道德、服务意识、诚信意识教育.更加重视学生实践能力和创新能力的培养。 [1]廖哲勋,田慧生主编.课程新论[M].北京:教育科学出版社,2003.3. [2]中华人民共和国教育部教育司,全国高职高专校长联席会.点击核心——高等职业教育专业设置与课程开发导引[M].北京:高等教育出版社.2004.7. [3]杨刚.推动我国职业教育改革与发展的对策思考[J].教育与职 ,2004(31):26-28. [4]胡燕燕.浅谈高职课程体系的构建原则[J].职业技术教育,2005(1):47-49. [5]桂飞.改革课程设置推动职教创新发展[J].中国职业技术教育,2005(1):60-62.

一、就业导向是“递推法”构建高职课程体系的出发点和落脚点 就业是民生之本,事关高职教育的发展方向。近年来,我国高等职业教育迅速发展.改革不断深入,质量不断提高。通过改革与发展,高等职业教育“办什么样”和“怎样办好”已逐步达成了共识,·即以服务为宗旨,以就业为导向,走产学研相结合的改革发展之路,培养数以千万计的高技能专门人才,为全面建设小康社会和中华民族伟大复兴服务。要真正体现高职教育的教育属性和属性,满足经济需求和个人需求,就必须坚持以就业为导向的职业教育办学方向。相应地,高职教育的教育目标、办学理念、专业设置、课程内容、教学方法、就业指导及办学质量评价等诸多方面必须根据就业导向及时调整和改革,以适应高职教育发展的要求。而“递推法”正是以就业导向为出发点和落脚点来构建课程体系的。 首先,就业市场的需求奠定了构建课程体系的基本方向。“递推法”人才培养的目标是通过对就业市场进行综合分析来确定的。对就业市场的综合分析包括:对人才市场需求变化的紧密跟踪、调查、预测,对用人单位的需求和家长、学生的就业期望的了解。 其次,“递推法”构建课程体系以满足劳动力市场的需求作为动力。在社会主义市场条件下,社会需求是推动学校发展的根本力量,以培养高技能人才为任务的高职必须以满足劳动力市场的需求作为发展动力。所以人才市场需求推动着高职课程体系的发展,其构建随着人才市场需求的变化而变化.不断得到丰富和发展。 最后.“递推法”构建课程体系以提高学生就业和创业能力作为改革的方向。就业是职业教育服务经济社会的结合点,就业和创业都必须根据市场而变,必须通过适应劳动力市场的需求来实现。学生只有通过就业和创业才能为社会创造财富和就业机会.只有创造了社会财富和就业机会,才能称之为真正的人才。提高学生就业和创业能力就是“递推法”构建课程体系改革的方向。 二、培养高技能人才是“递推法”构建高职课程体系的目标 高等职业教育的主要任务是培养高技能人才,高技能人才是推动技术创新和实现科技成果转化的重要力量。随着我国产业结构根本性的变化,珠三角高技能型人才短缺问题凸显,已经成为制约经济持续快速增长的一个重要原因。顺德职业技术学院立足地方,坚持为社会主义化建设服务的方向,以培养高技能人才为己任,因此,“递推法”课程体系的构建必须紧紧围绕培养高技能人才这个中心任务,始终遵循学院“以技能训练为中心,以基本理论为保证”的原则,立足于地方经济的发展需求构建课程体系,以高技能人才所需要的职业道德、职业规范、职业技能作为总的培养目标。 三、“递推法”构建高职课程体系的具体实施 1.技术核心课程 整个课程体系构建过程中,技术核心课程的设置举足轻重。围绕职业资格证书制度的实施,技术核心课程的设置及教学要积极开发与职业资格认证要求相适应的课程,促进学校课程与职业资格考证课程相结合.促进职业资格证书教学内容与常规教学内容相结合(即“双证书”教育)。技术核心课程的知识点由专业指导委员会与专业教师共同确定。“技术核心课”教学则应以面向市场,强化实用为目的,加强实训环节,保证每位学生熟练掌握核心技能,相应整合有关理论课程,使学生成为掌握技术核心理论的高技能人才。 2.基础课程 基础课程包括机技术基础、数学、外语和“两课”等通识必修课。基础课程在学生逻辑思维的形成、数理分析、语言应用与交流等方面起作用,是目标人才顺利掌握核心技术的保证,也是学生今后可持续发展的基础。基础课程的设置及教学要贯彻“必需、够用”的原则。根据以上原则,专业教师确定基础课程所需知识点.具体教学内容由专业教师和基础课教师共同确定。教学过程中,基础课程应以讲清概念、强化应用为教学重点,不必追求知识与理论的完整性,有些原理可以只做必要的定性介绍.不必进行完整的理论推导和验证。 3.通识课程通识课程担负着培养学生的综合素质的任务。就业导向强调教授学生宽泛的基础知识,提高学生一般性认知技能,使学生有更大的柔性去适应未来工作的需求和变化,并具备继续学习的能力。随着社会的进步、经济的发展尤其是现代科技的不断发展,现代服务业在国民经济中所占比重越来越高。近年来,、保险、、通讯、商务、教育和社会服务等现代服务业发展十分迅速,人才需求旺盛,增长强劲。现代服务业的服务对象是人,具有科技含量高、对从业人员素质要求高的特点,不仅要有高技能,还要有良好的心理素质、职业道德、服务意识、诚信意识。因此,在构建课程体系时除基础课、专业课外,还应加强行业规范、国际标准教育以及素质教育(如开拓精神、市场观念、管理技巧、团队精神等等),要根据现代服务业的特征,更加注重学生的心理素质、职业道德、服务意识、诚信意识教育.更加重视学生实践能力和创新能力的培养。 [1]廖哲勋,田慧生主编.课程新论[M].北京:教育科学出版社,2003.3. [2]中华人民共和国教育部教育司,全国高职高专校长联席会.点击核心——高等职业教育专业设置与课程开发导引[M].北京:高等教育出版社.2004.7. [3]杨刚.推动我国职业教育改革与发展的对策思考[J].教育与职 ,2004(31):26-28. [4]胡燕燕.浅谈高职课程体系的构建原则[J].职业技术教育,2005(1):47-49. [5]桂飞.改革课程设置推动职教创新发展[J].中国职业技术教育,2005(1):60-62.

下一篇:职业教育课程特点研究综述