当前中国企业三大悬而未决的难题

来源:岁月联盟

时间:2010-07-01

【关键词】中国企业 差距 问题

一、引言

今年是中国改革开放30年。30年来,中国真正意义上的企业管理从无到有,逐步完善并与国际接轨,具有中国特色的企业管理体系渐渐形成。从20世纪70、80年代的没有企业管理理念,到后来20多年的“摸着石头过河”,各种管理理念、工具、方法不断从国外引进,并被中国企业复制和创新,具有中国特色的企业管理实践在不断发展。在困惑、迷茫、碰撞和探索中,中国企业和企业家、职业经理人在成长,我们用自己的方式,不断缩短与世界的距离,用30年的时间走过了西方企业上百年的历程。

二、中国企业与世界先进企业的差距

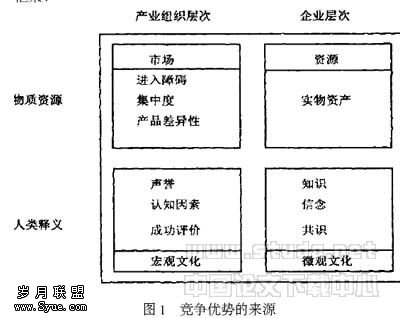

中国有全球市值第一的公司,也有盈利能力第一的公司,还有增长最快的公司。但若干的第一并不能从根本上改变中国公司整体上仍处于世界先进企业行列末端的现实。中国企业与世界级企业的差距仍然很明显。

1、战略差距:权谋VS制度

中国企业多以“权威谋略”为战略出发点,而世界性企业则以制度和文化为战略出发点。现在有一门课程《企业领导学》很受企业欢迎,主要讲谋略,讲如何利用人,甚至把官场上的一些作法用到企业经营上来,把企业当作官场角逐,把企业家作为市场家来培养,由此滋生一批急功近利的短视企业,“各领风骚三五年”,难以留下令人回味的印记。制度和文化则是企业发展与生存的持续源动力。一个制度完善、文化领先的企业,可以弥补组织中的偏差,规范组织内部所有人的行为,形成持续而强有力的发展动力。世界所有百年老字号卓越企业无不彰显制度和文化的威力。

2、绩效差距:现在VS未来

中国企业的绩效管理大多是管理员工的现在,世界级公司的绩效管理则是管理员工的未来。中国企业特别关注当前业绩,无论是国有企业还是民营企业都强调眼前业绩,由此导致在管理上突出“管”而疏于“理”,企业陷于利润和美誉的误区。管中人们耳熟能详的“木桶理论”告诉我们,决定企业最终能走多远,并非是那些耀眼的“长板”,而是那些关键“短板”。每一个企业的“短板”会有所不同,但人才缺失是带有普遍性的。不少企业眼睛里只有先进的技术设备、时尚的管理理念、全新的管理工具,但就是没有成熟的员工。当这些企业做大后,员工素质低下成为企业超越发展的“绊脚石”。反观世界级企业,无一不是把员工成长作为企业发展的关键因素,通过提升员工的能力,获得企业的未来。

3、文化差距:工具VS信仰

中国企业用业绩凝聚员工,世界级企业用文化凝聚员工。企业文化是企业所有员工认同或遵循的价值观念。每一个企业,从它初创的时候,就自发地产生着它的文化。然而,这种文化往往是原生态的,通常与企业主要决策者的思维和理念相关,只有当全体员工认同某一种价值取向,并形成强有力的“内聚力”,才能称作真正意义上的企业文化。企业文化可以把个人目标同化成企业目标,把建立共享的价值理念当成与战略发展、制度管理同样重大的任务。如果能把员工用企业文化凝聚在一起,那企业的前景会成为员工始终不愈的共同追求,企业的核心价值观会化作员工不断努力的行为准则,这是单靠物质刺激和管理制度很难做到的。

4、管控差距:能人VS流程

中国企业用能人管理控制公司,世界级公司用流程管理控制企业。在中国任何一个优秀企业都常常伴随着一个圣人式的企业领袖,他是企业的开拓者或创造者,在企业享有“一言九鼎”的威信,这种靠个人权威维系的企业显然缺乏复制性和延续性。世界级公司则是靠流程管理企业,流程的作用在于实现企业运行的协调性和一致性,因为人的个体差异,导致即使在相同目标和环境下,人们的行为难以一致。当企业规模不大时,这种差异可能影响不大,创业者的行为基本可以代表企业行为,一个人做好或一批人做好就行了。但是企业规模扩大以后,职能部门增多、分工细化,单靠个人魅力或少数人的能力是远远不够的,而流程则使企业行为具有可控性和预见性。

5、营销差距:利用VS敬畏

中国企业利用消费者的幼稚,世界级企业促进消费者的成熟。企业与消费者是两个利益博弈主体。在成熟的市场经济条件下,双方应该严格遵循市场经济的游戏规则,诚信与契约是最为重要的规则。企业要想真正把握消费者,在利益博弈中获得比较利润,就得对消费者怀有一颗敬畏之心,像追求真理一样,不断地了解他们、琢磨他们,只有这样,消费者才会给予企业丰厚利益回报。中国市场经济的不完善,导致企业在与消费者利益博弈中行为发生偏差,突出表现为诚信与契约观念的缺失。比如,中国企业多数对消费者没有敬畏之心,他们认为可以用计谋搞定消费者,以夸大其辞的虚假广告、费尽心计的“承诺”消费者来获得利益增长。

从世界范围来讲,企业如果要做大做强,必须走过三个阶段。第一阶段:市场机会和个人英雄导向阶段。企业要生存和长大,经营者通常要依靠其个人敏锐的市场嗅觉,独特人格魅力,冒险精神,苦干精神和创新思维,抓住市场环境或技术变化机会,成功创业。第二阶段:系统化、规范化和品牌导向阶段。企业上了规模之后,必须转向依靠品牌和团队运营企业,依靠系统化运营管理平台,依靠既规范又不失灵活的制度、流程。第三阶段:创新机制和文化导向阶段。企业进入鼎盛和辉煌时期,往往大企业病会随之而来,比如官僚习气、论资排辈、部门壁垒、创新缺失、傲慢顾客、市场反映迟钝、思维定势、战略盲动等。中国企业之所以没有世界顶级企业,大都是因为在第二阶段向第三阶段过度时,领导者没有能准确识别外部环境变化,还是延续第一阶段的做法,重进攻、疏防守;重速度,轻规范;重个人,轻团队。

三、当前中国企业三大悬而未决的难题

在改革开放的30年里,我们不断探索,解决了企业管理中一些重大问题,取得了令世人瞩目的巨大成就。然而,还有些悬而未决的问题,仍期待我们进一步探索解决。

1、企业领导层更迭制度化问题

公司制企业的一个最大特点就是企业延续持久不因为某个人的生命而终结,而是靠制度安排,一代代相传。企业领导层的更迭选拔,在国有企业和民营企业是不同的。

对于国有企业来说,国有企业领导层这个特殊的群体,其主要来源于两类人,一种是国家任命的,他们的身份既是企业家,同时又是国家在这个企业中的代理者;另一种是转型的行政干部。随着现代企业制度的建立和发展,一部分国有企业干部逐渐从行政干部中脱离出来,成为职业或半职业的经理人。在这个阶层中,主导的选拔方式还是行政委任制。从理论上讲,行政委任制并无不妥,但实际上这种行政委任制有时延缓了国有企业家在“行政官员”和“企业家”之间的角色转换,从而可能使其政治权责和经济权责不对称。作为政府官员,他是行政管理者,与企业管理者在执政理念、所需知识结构和性格特质是不相同的。从执政理念上讲,行政官员倾向于做大,而企业家则看重做强;行政官员看重社会效益,而企业家更看重企业效益。从知识结构讲,政府官员与企业家也是不同的。政府官员的基本知识要素是政策和法规知识、行政流程,而企业家则是资本运作、市场营销、战略管理等。从性格特质讲,政府官员倾向于办事程序化、标准化、保守稳重,而企业家需要有风险意识、冒险精神。在西方的企业体制中,由董事会任命管理者;在中国,国家是国有企业的出资人,国有企业是国家的全资公司或者控股公司,国家当然有权力任命国有企业的管理者。 对于民营来说,企业接班人选拔则有些像封建王朝立储,也就是选拔太子。改革之初创业的第一代民营企业家,年龄大都到了50—60岁上下,不少企业出现了“子承父业”的现象,一批具有血缘关系的第二代年轻企业经营者在其父辈的扶持下,陆续走上前台,如著名企业家鲁冠球传位其子伟鼎;周海江接替其父周耀庭红豆集团总经理之职;方太集团“老茅”传“小茅”等。由于民营企业多数是家族企业,血脉亲情是维系企业稳定的主要纽带,在企业规模不大时,这种血脉亲情是必要的。当企业步入快速发展轨道,尤其是要做大做强时,问题就不可避免了。一是加大职业经理代理成本,在家族企业的所有权与经营权并没有分离的前提下,当“太子”既是企业单一的所有者,又担任着经营管理决策关键职务时,企业很难避免家长式的独断专横决策,而此时职业经理人的位置往往比较尴尬,“败将拉走一营叛兵”的现象屡见不鲜。二是制度设计安排延缓,当企业主要依靠血缘关系维持运转,意味着企业还是“人治”,缺乏健全的制度,而人治的集权是腐败和行政效率低下的主要原因,也是企业经营失败的主要原因。

2、国企职业经理激励规范化问题

改革开放以来,国有企业管理层激励,一直是一个争论不休的问题。直到今天,如何有效地激励管理层,依然是搞活国有企业的难题。从20世纪80年代的承包制、租赁制,到90年代建立企业制度,推进职工持股计划,种种药方试遍,最终还是不灵。到90年代后期,竞争性国有企业民营化被认为是搞活国有企业的良方。然而,这场以国有企业管理层主导MBO,在很多地方演变成少数人蚕食国有资产的闹剧。随着国有企业管理层收购出现的问题,大规模的MBO被叫停,此后,一些标志性企业,如海尔、伊利等,均进行了小心翼翼的管理层激励,主要形式是有限度的给予管理层和有突出贡献的人少量的股权。

在竞争性国有企业以各种形式出售后,剩下的问题就是一些垄断国企,特别是央企管理层激励问题。国家国资委管理的169家央企职工工资明显高于其它企业,特别是其前十名企业职工工资是全国平均工资的3—4倍。管理层更是多者几千万,少者几百万,引起了社会对垄断行业管理层激励问题大讨论。一种观点认为,与发达国家相比不算高;另一种观点认为,的、资源垄断行业与西方国家有区别,中国的垄断国企不是市场化的企业家和职业经理人,不能总是拿市场和国际惯例说事。

成功的国有企业管理者分为两种类型:一种是“水到渠成”,一种是“水涨船高”。“水到渠成”型国有企业管理者堪称国有企业管理者的佼佼者。比如联想集团,白手起家,把企业办成了世界一流企业。“水涨船高”型企业一般是企业在行业内赫赫有名,但深入下去,发现其中高层管理者群体水平一般,为什么他们能成功?主要不是靠个人的能力,而是赶上了行业市场的机遇,加上政府的支持。这类企业的成功一般不能复制,而且抗风险能力很差。

3、制造大国定位认识问题

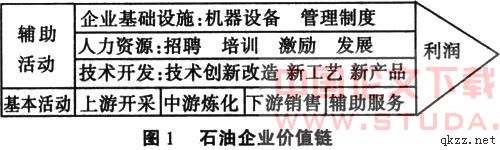

我国产业始终处于全球产业链的低端,赚取低端制造环节的微薄利润,付出了环境、资源与人力资本的巨大代价。围绕着中国是否应该成为世界制造大国或是否已经是世界制造大国的争论也是激烈的。从理论上讲,一个国家从化时代进入后工业化时代,不仅需要高科技引领,还要有雄厚资本保障。中国现在拥有世界上许多知名品牌的生产权,是名副其实的制造地大国或生产基地,但并不一定是制造大国。衡量制造大国地位的主要标志还是竞争力。进入21世纪,企业的竞争已经不是产品竞争或质量竞争,而是全新的产业链的竞争阶段。什么是产业链竞争?任何行业的产业链,除了加工制造,还有六大环节:产品设计、原料采购、物流运输、定单处理、批发经营、终端零售。我们生产一个芭比娃娃的价值大约是一美元,而美国超市的零售价格是近10美元,也就是说,9美元是其它环节产生的,而这些环节又是我们不能控制的。我们的制造企业对外拖欠原料和组件贷款、对内延长劳动时间,可谓不择手段,然而在全球产业链的视角下,只不过是针对1美元这部分做文章,在最不赚钱的领域不停压榨。中国未来的产业结构从资源、劳动密集型向资本、技术甚至信息密集型转化是一种必然趋势。

党的十七届三中全会提出了全面落实、实践发展观思想,我们应该认真30年企业管理的成功经验,用全新思维、全球视角探索企业管理中一些悬而未决的难题,尽快缩短与世界先进水平的差距,在世界一体化进程中不断进步,不断与世界接轨。

【】

[1] 黄如金:21世纪中国式管理[M].经济管理出版社,2008.

[2] 余治国:中国民营企业批判[M].当代中国出版社,2005.

[3] 胡祖光、朱明伟:东方管十三篇[M].中国经济出版社,2002.

上一篇:对我国中小企业融资难的再认识

下一篇:论影响企业发展的“十一种力”