谈20世纪80年代后兴趣研究述评

关键词:兴趣 个人兴趣 情景兴趣

论文摘要:兴趣是心和学领域中一个非常重要的概念, 20世纪80年代以前兴趣研究很少受到人们的重视,直到80年代以后,研究者才开始对兴趣进行深入的研究,区分出了个人兴趣和情景兴趣,特别是对情景兴趣在文本阅读中的作用进行了大量的实证研究,指出了基于文本的、基于任务的、基于知识的兴趣对文本阅读的理解有着重要影响。但是,兴趣研究还存在许多亟待解决的问题,它将成为今后兴趣研究的新课题。

一、 20世纪80年代后有关兴趣的研究

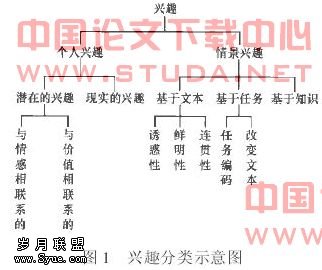

20世纪80年代以来,研究者对“兴趣”进行了深入的研究,区分出了个人兴趣(personal interest)和情景兴趣(situational interest),如下图所示:

(一)个人兴趣

个人兴趣被看作是一种持久的、理解某一特定主题的内部需要它是使个体的这种需要得以保持的一种认知和情感的品质。个人兴趣主要是指那些与个人价值一致的文本所引起的兴趣,是内在的、积极的,并且与特定的主题联系在一起的兴趣形式。[1]它也被称之为个人或主题兴趣。它主要是以个体已经存在的知识、个体的经验以及情感为基础的。同时,研究者进一步将个人兴趣细分为潜在的(latent)与现实(actualized)的个人情趣,[2]而潜在的兴趣又被细分为与情感(feeling related)和价值(value related)相联系的兴趣。[3]

1·潜在的兴趣

潜在的兴趣是指个体长时间地指向某一特定主题的兴趣。它是指引个体进行认知活动的内在倾向(特质)。Schiefele又把它细分为与感觉和价值相关的兴趣。[4]与感觉相关的兴趣往往是在个体从事某一特定的主题活动时,体验到了积极的情绪和情感时产生的。可以推断,这些积极的情感对个体所从事的活动起到了推动作用,它与Kintsch提到的情感兴趣是相类似的。

相反地,与价值相关的兴趣是指那些个体认为对他本人具有重要意义的主题或活动,它与Kintsch谈到的认知兴趣是很相似的。研究者们认为,与价值相关的兴趣可以延长个体活动的时间,这是因为任务或知识本身会是个体树立长期目标的关键。

Sansone、Weir、Harpster和Morgan所做的一项研究也支持这一观点。[5]他们的实验表明,大学生在从事乏味的任务时,如果学生的情感兴趣较低,而任务本身具有较高的价值时,学生会运用更多的自我调控来提高自己的兴趣。

2·现实的兴趣

如果把潜在的兴趣看作是指引个体从事认知活动的一种倾向状态的话,那么现实的兴趣是一种与特定的主题相关的动机状态,它决定了个体从事某项活动的参与程度。Schiefele假定,当个体具有较高的现实兴趣,即使失败了,他也不会因此而退缩,而是不断克服困难,直到完成这项任务为止;而那些现实兴趣较低的学生则会选择逃避困难,并表现出一种因任务引起的焦虑。[6]

对于学习来说,潜在的与现实的兴趣都是重要的,因为它们把即将要学的知识和参与认知活动的变量(如深加工)结合起来了。Schiefele提出了一个有关个人兴趣的模型,他的模型更加详尽地论述了这种关系。他的模型应用于阅读的过程如下:(1)个体要学习新文本;(2)潜在与现实兴趣的激发程度决定了个体运用与文本及情感相关的加工策略的程度;(3)这种加工方法又会反过来影响个体构建文本宏观结构的精确程度。

Schiefele曾以报告性文本为阅读材料,以成人为实验对象,研究个人兴趣对文本阅读理解的影响。研究结果表明,那些在阅读前就具有较高兴趣的被测试对象,比起那些兴趣较低的被测试对象,对文本观点的回忆会更好,而且能够构想出更为精细的情景模型(例如对文本中提到的人、背景以及事件的心理表征的回忆);相比较而言,兴趣较低的读者在回忆文本细节或表层内容方面就比兴趣较高的读者要好。这一实验结果表明,主题兴趣影响策略的运用,读者对文本进行深度加工的同时,却减少了对文本的表层加工;此外,即使排除知识经验的作用,兴趣也会影响学习者对文本的参与程度和理解能力。

(二)情景兴趣

情景兴趣是一种短暂的、由环境引发的、并与特定的上下文密切相关的认知状态,它可能会很突然地产生,也可能会很迅速地消失,是一种很随意的兴趣。情景兴趣主要是那些与短暂的价值、情景的活动以及特定的背景联系在一起的文本。那些不寻常的或在特定背景下的文本都属于这一范畴。研究者指出,情景兴趣的引发是很随意的。他们把情景兴趣划分为三类:基于文本(text-based)的、基于任务(task-based)的和基于知识(knowledge-based)的兴趣。

1·基于文本的兴趣

基于文本的兴趣是指那些即将要学习的所有文本特别是那些能引起读者兴趣的文本所引起的兴趣。1990年,Hidi提出了大量与此相关的因素,[1]这些因素包括:文本的未知性、特征识别、活跃性水平以及文本的连贯性和完整性等。后来, Garner把具体化(concreteness)和鲜明性也包括进去。其他影响因素还包括:悬念、读者的参与程度、文本的连贯性、形象化描述(意象)(imagery)、理解力、价值以及文本的复杂性等。[7]而研究者研究得最多的三种要素是:诱惑性、鲜明性和连贯性。

诱惑性(seductiveness)是指那些能引起读者浓厚兴趣但并不是文章的重要部分的文本(例如一些诱惑性细节)。这些文本通常包含与故事的主题相关的信息,因为它们通常是一些具有争议的或敏感的话题,例如性、死亡或富有传奇色彩的阴谋活动,因此很容易被记住。不同的研究者对诱惑性细节所做的研究得出的结果是不一致的。Garner及其同事发现,虽然具有诱惑性的细节能很好地回忆起来,但是它们却会干扰文本中其它重要但不具诱惑性的文本的回忆。Garner做了两个实验:在第一个实验中,大学生要读一篇三个段落的解说昆虫的文本,这些文本有的含有诱惑性的细节,有的则不含。结果显示,诱惑性文本干扰了被测试对象的回忆。在第二个实验中,那些读了含有诱惑性细节的昆虫文本的七年级学生比那些读了不含诱惑性细节文本的学生对文本主要思想的回忆要差。然后,Garner叫大学生去读一篇关于物理学家的文本,这些文本中有的含有诱惑性的文本,有的则不含。研究结果发现,被测试对象对两种文本的回忆及所做的简短回答并不存在显著差异。

为什么对诱惑性文本的研究会产生不一致的结果呢?第一个原因可能是,不同的实验使用了不同的文本,有些文本对读者而言会引起较大的兴趣,由于这种原因,就会对这种诱惑性细节的影响力产生某种程度的影响;第二个原因是文本的长度,诱惑性细节在一篇较长的文本中产生的影响力可能会小一些,因为它们分散了读者的注意力;第三个原因是不同文本的诱惑力是不一样的,诱惑性较高的文本比诱惑性中等的文本会更容易转移读者的注意力。

Wade和Adams把文本的所有内容分为四种类型, 它们分别是主要思想(例如那些有趣而又重要的文本)、事实(那些重要但无趣的文本)、诱惑性细节(那些很有趣但不重要的文本)和令人厌烦的细节(既不重要也无趣的文本)。[8]他们的报告称,大学生对诱惑性细节的回忆要比其它类型文本的回忆要好得多;此外,学生们对主题思想的回忆又要比对事实和厌烦细节的回忆要好得多。因此,一篇文本如果能控制好文本的重要性和兴趣,诱惑性细节并不会干扰学习者对文本的理解。他们的研究似乎表明了读者在阅读不同类型的文本时,可能会运用不同的加工策略。

Wade和Adams所做的实验表明,大学生用于阅读文章中具有诱惑性文本的时间要比用于阅读文章主题思想内容的时间长,并且他们对诱惑性文本的回忆更好。但奇怪的是,即使被测试对象阅读主题思想的时间比阅读其他文本的时间短,但是他们对文本主题思想的回忆是相当好的。因此,Wade等人便得出结论,读者在阅读不同类型文本时,会运用不同的加工策略,而阅读主题思想的加工策略是最有效的,这是因为个体意识到这些文本的重要性。[9]1998年,Schraw把诱惑性细节进一步区分为两种:一种是依赖于上下文的细节(context-dependent),只有当它们被巧妙地安排在文本中时,它们才会引起读者的浓厚兴趣;另一种是独立于上下文的细节(cont-ext-independent),它们即使独自呈现给读者,也能引起读者的浓厚兴趣。[10]他指出,个体在阅读不同的诱惑性细节文本时所用的时间是不一样的。被测试对象(大学生)在阅读依赖于上下文中细节的文本时会比阅读独立于上下文的细节且不具诱惑性细节的内容时会花费更多的时间,而他们阅读不带诱惑性文本的时间又比阅读独立于上下文的细节的文本所花的时间要长,但是,他们对带有诱惑性细节文本的回忆比不带诱惑性细节文本的回忆要好很多。

鲜明性(vividness)是指那些在文本中容易被读者注意的文本,因为这些文本通常是那些能引起读者的悬念、使人感到惊奇或具有吸引力的文本。1984年,Jose和Brewer对二年级、四年级和六年级的学生做了一项调查,[11]其目的是为了检验如果忽略特征识别的影响,“悬念”是否有助于提高学生对故事的喜爱程度。调查结果发现,悬念有助于提高学生对故事的喜爱性。被测试对象的年龄越大,故事的悬念与他们对故事的喜爱性的关系就表现得越明显。但是,Iran-Ndjad在1987年对大学生做的一项调查发现:文本的惊奇性与读者是否对故事有浓厚的兴趣是相关的,而与学生们对故事的喜爱性并没有关系。[12]以上的研究引发了研究者们对一些问题的思考,那就是如何区分悬念性和惊奇性以及喜爱性和兴趣这两组极其相似的心理学概念。

Wade等人运用出声思考的方法发现,读者认为鲜明性较强的文本更加有趣,并且鲜明性强的文本比那些鲜明性较弱的文本更好回忆。在他们的实验中,大学生称他们会花更多的时间阅读具有鲜明性的文本,因为阅读这类文本会使他们感到更愉快、更容易读明白。Goetz、Sadoski、Hidi、Dienstbier和Beck等人还发现,形象化的描述、文本的未预知性、幽默以及作者的观点等因素能提高文本的鲜明性。[13]有关的研究表明,文本的鲜明性是受多种因素影响的,这些因素包括了形象化描述、具体化、未知性以及悬念等。这些因素都有助于提高读者对文本的兴趣和学习热情,并且个体对这些特征的文本回忆时,成绩会更好。但是,没有研究表明,文本的鲜明性对读者的兴趣和学习具有决定性的作用。

连贯性(coherence)主要是指那些影响读者组织文本主要思想的因素。如果文本的各部分组织得较好并且使读者容易读下去,那么这篇文本的连贯性就高。Kintsch(1998)认为,连贯性较高的文本比连贯性较低的文本更加有趣,因为对连贯性较高的文本,读者更容易把文本中不同部分的主要思想结合起来,更容易对文本进行编码;而最重要的是,连贯性较高的文本更加容易与文本中其他部分结合起来,形成一个整体。[14]Hidi及其同事发现,读者对组织得好的文本具有更浓厚的兴趣。Wade进一步考察了兴趣与重要性、新奇性、形象化描述、连贯性和可信性等15种文本特质与兴趣的关系。他发现,如果文本难于理解以及连贯性较差,就会对读者的兴趣产生消极影响。他在考察读者对文本的回忆时发现,重要性及兴趣性都会对文本的回忆产生影响,当文本是重要的,并且读者对其感兴趣,那么他们对文本的回忆效果是最好的。[9]

以上研究表明,影响诱惑性(文本的重要性和连贯性)、鲜明性(形象化描述、悬念、未知性)以及连贯性(例如文本理解的难易度、连贯性和组织性)等因素都会对读者的兴趣产生影响。连贯性和鲜明性较强的文本对兴趣的影响都是积极的,也就是说它们通常能提高读者的兴趣,而诱惑性文本对情趣的作用还没有形成一致的看法。

2·基于任务的兴趣

基于任务的兴趣是指通过指令编码,即通过改变读者的目标和文本本身等操作从而去影响学习者兴趣。人们通常把通过改变学习者目标或学习策略,从而提高学习者兴趣的方法称为任务编码的操作;把对指定的部分加以强调,或者使整篇文本更加紧凑,从而提高学习者兴趣的方法称为改变文本的操作方法。

(1)任务编码的操作(Encoding-task manipulations)。Schraw和Dennison发现,文本中如果给出与文本内容相关的观点,读者对文本内容的感知兴趣(perceived interestingness)是不一样的,观点的呈现会对读者的感知兴趣产生重要影响。[15]例如,大学生在阅读一篇中性的关于两个男孩旷课的故事时,如果文本中指出这两个男孩是夜贼或是小偷时,他们会认为故事更加有趣。由此可见,文本间的相关性与感知兴趣是紧密联系在一起的。

近期的几个研究则表明,读者是可以自我调控兴趣水平的。Sansone及其同事指出,当学习者面对不同的学习任务时,他们会自己调控内在的兴趣去完成不同的任务。[16]他们以大学生为被测试对象的几个研究表明,当个体从事乏味的任务时,他们会自发地想出一些提高兴趣的策略来。例如,当学生要从一个模板中抄写字母时,他们会运用以下一种或多种策略来提高自己的兴趣:与自己进行比赛、与时间比赛、增加描摹的巧妙性、改变程序或对不同的问题进行分类。如果被测试对象感到提高自身的兴趣是有好处的(例如能得到健康或上的好处),或者当个体通过指示和模仿掌握了提高兴趣的策略,他们就会经常使用这些策略。

Sansone、Wiebe和Morgan所做的研究还表明,个体的个性特征,如顽强性(hardiness)(抗挫折能力)、严谨性(conscientiousness)(个人确立并实现目标的能力)等策略的运用是会对个体完成乏味任务产生影响的。他们对大学生所做的实验表明,那些自认为具有抗挫折能力(面对和处理压力的能力)的学生会使用不同的策略来提高自己的兴趣。此外,如果不考虑抗挫折和利益这两种影响因素,具有严谨性的学生会延长从事任务的时间;如果学习者意识到完成了任务能得到某种好处,那么这种好处可以在某种程度上改变学习者的兴趣以及他们从事乏味任务时所用策略的类型。

其他研究者就如何通过外部的手段来提高学习者的兴趣做了研究。1993年,Mitchell提出了情景兴趣的模型,他的模型强调引发(catching)和保持(holding)兴趣两种成分。[17]引发成分是指那些在最初推动学习者从事活动的变量,例如电脑、难题以及小组合作等;保持成分是指那些能使学习者确立清晰目标或目的的变量,例如在学习活动中使用有意义(一致的或连贯的)的材料去提高学习者参与活动的参与程度,从而提高学习者的兴趣。Mitchell为了检验他的模型,对350名高中生做的一项调查发现,以上提到的引发和保持兴趣的变量都会对学习者的情景兴趣产生影响,而学习者对课堂材料的参与程度与对情景兴趣产生的影响(两者存在0.75的相关关系)要远远大于其他变量(在课堂中使用电脑或难题)的影响。由此他们认为,学习者参与课堂教学的积极性对兴趣的引发和保持起到重要的影响。

他们的研究表明,情景兴趣是可以通过内在与外在两个方面来加以控制的,改变个体从事任务的方式,给他们提供特定的认知目标,或者使他们意识到完成这一任务的理由(好处),都有助于提高个体对所从事任务的兴趣,从而提高他们的情景兴趣。Sansone的报告也支持这种的观点。他提出,只要个体有去做的动机(推动他去做的动机存在),在非技术性的任务中的兴趣是可以通过意志的作用来引发的。[18]

(2)改变文本的操作(Change-of-text manipula-tion)。所谓通过改变文本的操作从而提高学习者的兴趣就是使文本更容易被读者理解。近年来,Hidi等人挑选了两篇有关恐龙的适合大学生阅读的不同体裁的文本,一篇是技术性和说明性的文本,另一篇是叙述性的文本,他们要求大学生做出评价,评价的尺度包括兴趣、重要性、形象化描述、幽默以及连贯性。[19]实验结果发现,大学生对这两篇文本的评价是极为相似的;此外,他们对两篇文本的回忆模式几乎是一样的。读者对那些既重要又有趣的文本的回忆要比只是有趣味或重要的文本的回忆要好,而读者对有趣的或重要的文本的回忆比不重要的也无趣的文本的回忆要好。此后,研究者们围绕着通过改变文本的操作能否提高学习兴趣展开了争论和研究。

Graves、Slater、Roen等人邀请众多的编辑、语言学家以及大学教写作的老师编写了不同版本的关于的文本。他们的实验结果表明,学生会认为那些含有诱惑性细节和个人轶事的文本更加有趣,而且他们对这些文本的回忆效果会比其他版本的文本的回忆效果要好。但是,Britton、Van Dusen等人则指出,读者阅读连贯性高的文本的回忆效果是最好的。[19]

关于改变文本操作的研究表明,改变文本可能会提高读者的兴趣以及有助于他们对文本的回忆;但是,另一方面,文本的改变也可能会干扰学习者对文本主题思想的学习,因为读者可能会把注意力集中于阅读那些不重要但很有趣的诱惑性细节上;此外,文本的改变可能也会改变读者对文本的理解。

3·基于知识的兴趣

基于知识的兴趣主要是指先前的知识经验对个人兴趣的影响。知识经验与个人兴趣和情景兴趣都是有关系的。Wade等人以大学生为测试对象做了一个实验[9],结果发现,如果大学生阅读文本时缺少足够的背景知识,会抱怨很难读明白,并且会认为文本是无趣的。也就是说,当读者的知识经验中缺乏与阅读材料相关的知识时,他们会认为文本是无趣的。他们的这一研究结果与Schraw等人的观点是一致的。Alexander提出,知识可以分为主题知识(topicknowledge)和领域知识(domain knowledge)两类。主题知识是与特定的主题有关的知识,如有关三角形的知识;领域知识是指一般领域的知识,如有关数学和物理学方面的知识。他发现,当学习者对所要学习的领域的知识增多了,他们的学习兴趣也会随之增大。Schraw等人也指出,当学习者有浓厚的学习兴趣时,他们就会学习更多的知识。他的研究显示,完整性与情景兴趣有显著的相关关系(r=0·50)。与此相反,Alexander等人却提出了迥然不同的观点,他们的研究表明主题知识与兴趣两者间是不存在相关关系的。[20]

Tobias也进行了有关知识经验与兴趣关系的相关研究。[21]他提出知识经验与个人兴趣之间呈线性关系,并做了以下几条:第一,个体的兴趣与他对文本的深入理解是有关系的;第二,兴趣与知识经验呈直线关系,而非曲线关系;第三,只有当读者对材料和任务操作不熟悉时,知识经验才对其兴趣产生影响。

Kintsch则提出另一种观点,他认为知识经验与情景兴趣是呈倒“U”型的关系,学习者这方面的知识过多或过少都不利于引发其兴趣。只有适度的知识经验才会引起学习者比较高的学习兴趣,因为适度的知识会使学习者产生一种要学习有关这一主题知识的愿望。但是,到目前为止还没有出现直接研究情景兴趣和知识经验关系的实证研究。最近,Yarlas和Gelman的知识图式理论(knowledge-schema theory)(简称KST)提出了与Kintsch有关兴趣的倒“U”型模型相似的观点。[22]KST理论认为,学习者的知识水平过高或过低都不会对他们的兴趣产生影响,只有适度的知识水平才有助于提高学习者的兴趣水平。因为,如果学习者的知识比较少,新的知识是不足以提高他们的兴趣水平的;而如果学习者的知识已经很丰富,那么新的知识对他们而言又是多余的。二、 及探讨

(一)对兴趣及文本阅读理解影响研究的小结

第一,存在不同性质的兴趣:个人兴趣和情景兴趣。个人兴趣是以个人过去的经验为基础的,是与特定的主题相关的;情景兴趣持续的时间较短,它依赖于上下文,并且是容易操作的兴趣。两种兴趣都与读者对文本的理解水平有关。众多研究表明,情景兴趣对学习者对文本的理解程度产生重要的和积极的作用,这种作用在某种程度上可能是与个人兴趣和知识经验紧密相关的。虽然情景兴趣与文本理解的关系并不是一种简单的直线关系,并且有的研究表明诱惑性文本会对学习产生消极影响,但是大多数研究表明学习者兴趣越浓厚,学到的知识就越多。

第二,人们对情景兴趣的分类观点不太统一。近期的观点主要把情景兴趣划分为:基于文本的、任务的和知识的兴趣三大类。以前的研究表明,情景兴趣的每一种因素都会对学习产生影响。基于文本的因素包括连贯性、易理解性(ease of comprehension)以及鲜明性。特别是连贯性,通常会提高学习者的兴趣和学习热情。基于任务的兴趣包括任务编码和改变文两类操作。两者都对情景兴趣产生影响,这揭示了兴趣是可以通过改变内部和外部操作来加以改变的。基于知识的因素也与学习有关系;对于领域知识与学习和兴趣的关系,似乎更多的研究结果支持它们之间是呈直线性关系的;对于主题知识,则有研究者指出它与学习者的兴趣是不存在相关关系的。

第三,除了知识以外,还有众多的变量与情景兴趣是相关的。这些因素包括主题转换、悬念、主要事件的不可预知性、情感的转变、具争议的文本、文本的一致性、特征识别、文本信息的吸引力以及文本与读者目标的关系等。但是,目前还没有研究者研究这些因素会对情景兴趣产生怎样的影响;此外,还没有研究者研究这些影响情景兴趣的因素是否有助于兴趣的保持。

第四,情景兴趣对学习产生的影响。大部分研究表明,较高的情景兴趣对学习有促进作用;但是,也有研究发现诱惑性文本会对读者的回忆产生消极影响,它们会干扰读者对一些重要但诱惑性不大的文本内容的理解;而Wade所做的实验则显示,诱惑性文本不会对读者产生干扰作用。因此,目前的研究结论还不一致。

第五,情景兴趣更多的与读者对文本的深度理解(深加工)相关。近期的所有研究都显示,较高水平的情景兴趣有助于个体对文本主题思想的回忆。Schraw发现,情景兴趣较高的读者比情景兴趣较低的读者对文本所做的推论要多2倍多。

(二)对未来研究的探讨

从众多关于兴趣的研究和理论可以看出,无论是个人兴趣还是情景兴趣,都会以不同的方式对学生的学习产生短期的或长期的影响。人们可以通过改变文本、任务编码或提高学生的参与程度等不同的方法来提高学生的学习兴趣。今后,在关于兴趣与文本阅读或学习的研究中,以下几个问题是值得研究者们进一步去研究的:

第一,有关知识、兴趣和学习三者关系的研究是值得关注的。虽然研究者们对这三者的关系所持的观点不太一致,但他们都一致认为知识、兴趣和学习是有联系的。如果能弄清楚何种程度的知识能最大程度地激发学习者的兴趣,教师就可以在教学过程中选取最适合的材料来传授知识,从而使教学效果达到最佳。到目前为止,还没有研究对兴趣、知识和学习三者之间存在的关系作进一步的探讨,究竟是直线性还是抛物线的关系则还没有统一的定论。主题知识是否真的与兴趣不存在任何联系?而领域知识与兴趣和学习三者的关系到底如何?如果个体的领域知识特别丰富或缺乏,对新的材料的兴趣又是怎样的?以上都有待研究者们做进一步研究。

第二,众多的研究都探讨过兴趣与学习的关系,那么文本间的连贯性是否能单独对“兴趣”起作用,这种作用是积极的还是消极的?它是不是必须与重要性结合起来才能起积极作用?因此,未来的研究应该单独研究一下关联性和重要性两种因素对学习者的兴趣会产生什么影响;如果不考虑文本的重要性这一因素,文本的关联性能否提高学习者的兴趣?

第三,情景兴趣虽然对学习有促进作用,但它毕竟是一种短暂的兴趣,因此,只有将这种兴趣保持下来才是有意义的。但是,如何在课堂中将学生对阅读、写作、数学和等的情景兴趣成为个人兴趣呢?虽然Bergin曾经提出了在教学过程中发掘和保持兴趣的一些方法,如课堂的归属感(a sense ofbelongingness)等来提高个体完成任务的自我表现能力,教给学生新的技能,提供相关的背景知识以及在课堂中通过游戏或活动等手段来提高新鲜感等等。[23]但是,关于这方面的研究还是非常有限的,因此,未来的研究很有必要将焦点放在这上面。

第四,对于诱惑性细节对文本学习到底起促进作用还是干扰作用,不同的研究得出的结论是不一致的。到目前为止,还没有研究对同一篇文本中哪些属于诱惑性细节的内容做出系统的区分。因此,未来的研究应该对哪些属于诱惑性细节的文本区分出来,然后才能进一步检验这些文本对理解起怎样的作用。

最后,在谈到基于任务的兴趣时,Sansone及其同事曾经提出,当面临乏味的任务时,一部分个体是能够自发地通过运用策略的方法或意志力的作用去增加自己的兴趣,从而更好地完成任务的。那么到底是什么原因促使他们使用这些策略?而其他的个体又为什么不使用这些策略?这些策略的类型又有哪些?如果未来的研究能弄清楚这些问题并将其应用于教学中,这对提高学生的学习兴趣和效果将是非常有用的。此外,Mitchell提出可以通过外部的手段(如电脑、难题以及小组合作等)来提高兴趣,那么哪些方法的有效性是最高的,人们还可以通过哪些方法来提高学生的兴趣,这些都是有研究价值的问题。

【】

[1] Hidi S, Anderson V. Situational Interest and its impact onreading and expositorywriting[A]. The role of Interest inLearning and Development[C]. Lawrence Erlbaum, Hillsdale,NJ,1992,215~238.

[2] Deci E L. The relation of interest to the motibation of behavior: A self-determination theory perspective[A]. The role ofInterest in Learning and Development[C]. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, HJ, 1992,43~70.

[3] Schiefele U. Topic interest and levels of text comrehension[A]. The Rolel of Interest in Learning and Development[C]. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ,1992, 151~182.

[4] Schiefele U. Interest and learning from text[J]. ScientificStudies Reading, 1999,3:257~280.

[5] Sansone C, Wiebe D J, Morgan C. Self-regulating interest:The moderating role of hardiness and conscientiousness[J].J. Personal,1999,10:253~268.

[6] Schiefele U. Interest, learning, and motivation[J]. Educational Psychologist, 1991,26:299~324.

[7] Garner R.Learning from school texts[J]. Ed,Psychologist,1992,27:53~63.

[8] Wade S E, Adams B. Effects of importance and interest onrecall of biographical text[J]. J. Reading Behav, 1990,22:331~353.

[9] Wade S E, Schraw G, Buxton W M, and Delly M. Usingthink-alouds to examine reader-text interest[J]. ReadingRes. Quart,1999,34:194~216.

[10] SchrawG. Processing and recall differences among seductivedetails[J]. J. Ed. Psychol,1998,90: 3~12. [11] Jose P E, Brewer W F. Development of story liking: Character identification, suspense, and outcome resolution[J].Devel. Psychol,1984,20:911~924.

[12] Iran-Ndjad A.Cognitive and effective causes of interest andliking[J]. J. Ed. Psychol.1987,79:120~130.

[13] Goetz ET, Sadoske M. The perils of seduction: Distractingdetails or incomprehensible abstractions? [J]. ReadingRes.Quart,1995,21:321~340.

[14] Kintsch W.Comprehension:A paradigm for cognition[M].Cambridge University Press, Cambridge ,England,1998.

[15] Schraw G, and Dennison R S. The effect of reader purposeon interest and recall[J]. J. Reading Behav,1994,26:1~18.

[16] Sansone C, Wiebe D J, Morgan C. Self-regulating interest:The moderating role of hardiness and conscientiousness[J].J. Personal,1999,29:3~21.

[17] Mitchell M. Situational Interest: Its multifaceted structure inthe secondary school mathematics classroom[J]. J. Ed.Psychol,1993,85:424~436.

[18] Sansone C, Weir C, Harpster L, Morgan C. Once a boringtask always a boring task? Interest as a self-regulatorymechanism[J]. J. Personal. Social Psychol,1992,63:379~390.

[19] Schraw G.Situational interest: A review of the literature anddirections forfuture research[J]. Educational psychology review,2001,13:23~52.

[20] Alexander P A,Murphy P K.Profiling the differences in students’knowledge,interest,and student motivation[J]. Journal of educational psychology,1998,84:261~271.

[21] Tobias S. Interest and metacognitive word knowledge[J]. J.Ed. Shchol,1996,87:399~405.

[22] YarlasAS, Gelman R. Learning as a predictor of situationalinterest[J]. Paper presented at the annual conference of theAmerican Educational Research Association[C]. San Diego, CA,1998.

[23] Bergin D A. Influences on classroom interest[J]. Educational Psychologist, 1999,34:87~98.