营销渠道合作理论及其应用

摘要:对营销渠道合作的经典理论进行了回顾与分析,对其最新战略联盟进行了评述,并利用这些理论对我国目前的营销渠道合作提出两点建议:渠道强势不要滥用自己的优势地位, 渠道企业应树立共赢理念,力争使合作达到建立渠道联盟的新高度。 ?

关键词:营销渠道;合作理论;借鉴?

Abstract:

This paper has reviewed the marketing channel co-operation theory ,and studied itslatestdevelopment oftheory-alliance.By applying it into the Chinesemarketing channel,the paper offers the suggestions that enterprises should not misuse adventages but consolidate the channel alliance for the commom intersests.?

营销渠道(marketing channel)或分销渠道 (distribution channel),是营销中最早研究的问题之一[1]。事实上,最早的营销学课程基本上都是有关营销渠道的内容,如“美国农产品的分销与管理”、“商贸技术”等课程,主要内容就是讲营销渠道的。[2]?

营销渠道理论大致可分为两类:营销渠道的结构理论和营销渠道的行为理论。前者探讨渠道是怎样形成的,渠道的效率如何,如何设计渠道。后者则重点考察渠道成员怎样认识、建立和处理渠道关系,包括冲突与合作关系。?

营销渠道中的冲突、合作、权力从20世纪60年代就已经开始研究,70年代到80年代有大批学者进行深入探讨,到目前为止已有大量的研究成果。早期最著名的要数BruceMallen[3]。他1964年发表的经典“营销渠道的冲突与合作”成为渠道行为理论的奠基之作。之后,渠道行为理论广受重视,并进一步研究了冲突的识别、测量、原因;渠道中的权力来源、运用;渠道合作联盟、渠道信任、承诺、忠诚、渠道的领导体制等问题。有许多著名的学者如Mallen、Alderson、Stern、Bucklin、Little、Rosonberg、El-Ansary、Rosenblom、Hunt、Poter、Etgar、Lusch、Michie、Sibely、Frazier、Coughlan、Davidson、Skinner、Mehta等在这些方面做出过突出的贡献。?

笔者主要对现有的渠道合作理论进行梳理,从中试图得出一些对我国企业在渠道合作方面有价值的结论。?

一、营销渠道合作的经典理论

渠道合作指渠道成员为了共同及各自的目标而采取的共同且互利性的行动和意愿。渠道合作根源于渠道成员之间的互相依赖,而相互依赖则是专业分工的结果,专业分工则是规模的基本要求。因此,为了完成渠道任务,渠道成员必须进行一定的合作,否则渠道也就不存在了。另外,渠道合作通常以冲突的对立面出现,是一种不完全自愿状态,是渠道业绩的主要变数[4]33。管理者的作用就是通过加强渠道合作,提升渠道业绩。?

(一)营销渠道中合作的方式探讨?

合作方式是指一个渠道成员支持和帮助其他成员达到共同目标的方式。渠道合作的方式很多,如联合促销、联合展示、联合贮运、信息共享、联合培训、独家代理、地区保护、销售竞赛、销售培训等。不同的行业和不同的业态、规模下企业可能采用不同的合作方式。如,对于超市、杂货店,制造商提供的是大量的合作广告津贴、有偿内部展示赠券处理补贴,而对于批发层面的经销商,制造商经常提供销售竞赛和培训项目。?

(二)营销渠道中合作与业绩关系?

大量研究表明,渠道合作会提高渠道成员的满意度。合作会带来协同效果,一般比不合作要好。合作的效果可以用合作的收益减去合作的成本来衡量。合作的收益包括目标实现和每个参与者所获得的收益。合作的成本包括所丧失的部分决策自主权、稀缺资源的消耗,以及可能与合作方推出的产品有问题而对自己声誉的损害等。并且,通过研究发现,合作的程度越高,业绩也越好,反之,合作的程度越低,业绩越差。?

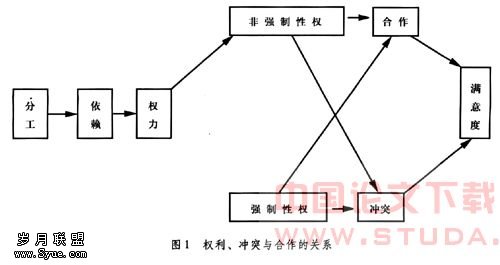

(三)营销渠道中权力、冲突与合作的关系?

实证研究表明,渠道成员的满意与渠道成员对渠道合作的感觉呈正的强相关关系,相应地,冲突与满意之间呈反向关系。合作与非强制性权力之间是正相关关系,与强制性权力之间是负相关关系。此外,合作的程度还与渠道一体化的程度呈正相关关系。[5]?

使用强制性权力会导致冲突,非强制性权力的运用会导致合作。并且进一步的实证研究表明:强制性权力越强,冲突越频繁;非强制性权力越强,冲突越少;强制性权力能解释更多的渠道冲突,换句话说,强制性权力是冲突的主要来源。 [6]拉什(Robert F.Lusch)通过问卷调查,调查了美国1200家汽车经销商,得出了上述结论。Gundlach等通过模拟,也得出了类似的结果。[7]另外,总体来看,营销渠道中冲突与合作的关系呈现出负相关关系。二者的综合共同构成对渠道的满意情况。从已有的研究成果来看,实证研究的行业有汽车经销、建筑材料、冷暖、家庭耐用品、食品、零售、服务、农产品等,选取样本的量从不足50个到300个以上不等[8]。渠道中的冲突、权力、合作及满意之间的关系参见图1示。当然,进一步的研究,还可以把满意分为经济满意和非经济满意两种[9]。对应于强制性权力和非强制性权力,Frazier等[10]还把影响其它渠道成员的战略分为强制性影响战略和非强制性影响战略。他们得出的基本结论是:渠道成员使用强制性影响战略会导致对方也使用强制性影响战略。同理,渠道成员使用非强制性影响战略也会导致对方采用非强制影响战略。在渠道关系中,渠道成员的权力大小与使用非强制战略呈正相关,

与使用强制性呈负相关;隐性冲突水平与使用非强制性战略呈负相关,与使用强制性战略呈正相关;显性冲突水平与强制和非强制战略均呈正相关;非强制战略的使用有利于冲突的解决,强制性战略的使用不利于冲突的解决。?

总之,大量的规范研究和实证研究得到的基本结论是:?

1.工商企业为提高渠道效率导致了他们之间的分工;?

2.渠道分工的结果导致工商企业之间互相依赖;?

3.相互依赖导致权力的出现,权力分强制性权力和非强制性权力;?

4.强制性权力的运用导致冲突,非强制性权力的运用减少冲突;?

5.强制性权力运用会降低合作,非强制权运用则有利于合作;?

6.合作有利于提高工商渠道企业的满意度,冲突则会降低其满意度。?

二、营销渠道战略联盟理论

西方学者在渠道信任、承诺、忠诚等渠道行为关系方面,也做了大量研究。不少学者如Jean L Johnson[11]等认为,渠道关系是一种战略性资产,或称之为一项关键性外部资源[12]。另一个基本的结果是承诺同时受任务环境因素和制度环境因素驱动。[13] Keysuk Kim、Changho Oh通过对美国和日本的渠道实证研究,验证了上述结论。信任有巨大的力量。一个团体曾对议价食品店进行为期6个月的研究,提出了重新安排货架的建议,结果使这家零售商的销售额增加了22%。[14]有学者进一步研究表明,组织关系中建立人际信任对建立长期渠道关系是十分有益的。[15]还有的学者从供应链视角这一更大的范围观察渠道关系,如1998年Joan M Phillips 的研究等。[16]这些都与渠道战略联盟有关。?

战略联盟的概念最早是由美国DEC公司总裁简·霍普兰德和管家罗杰·奈格尔提出的。但目前尚没有一个统一的定义。从不同的学科和观察问题的视角不同,定义会有较大的差异。笔者综合现有的定义认为,战略联盟是两个或两个以上的企业为了达到各自的战略目标,通过协议而结成的长期伙伴关系。由此不难得出战略联盟的基本特征为:组织的松散性(不是独立的公司实体)、行为的战略性(是长期的公司战略)、合作的平等性(是一种伙伴关系)、范围的广泛性(合作范围多种多样)和管理的复杂性(参与企业数量多,目标多样)。战略联盟最根本的特征,在于它是竞合关系,是介于市场与企业之间的一种特殊的组织结构。联盟的企业之间虽然签署了超出正常市场交易的长期协定,但只是以市场机遇和契约为纽带,而非以资本为纽带,并未达到合并的程度。它不同于垄断组织和企业集团等其他联合体,联盟企业之间在合作中竞争,在竞争中合作,并在合作过程中获取更为强大的竞争优势。?

根据联盟企业在产业中的关系,战略联盟可分为横向联盟、纵向联盟和跨产业联盟。横向联盟是指同类企业的联盟,如福特和丰田之间的汽车战略联盟;宝钢、首钢、武钢三家钢铁巨头结成的战略联盟。纵向联盟是上下游企业之间的联盟,如制造商和分销的结盟,像国美和海信、雅柯玛结成的战略联盟,宝洁与沃尔玛结成的战略联盟就是这种联盟。跨产业联盟是指在不同的产业中的企业结成的联盟。如中国冰箱品牌科龙与中国洗衣机品牌小天鹅的结盟; 中国燃气热水器品牌万家乐与中国灶具品牌华帝缔结的联盟。纵向联盟就是这里所说的渠道战略联盟。?

(二)渠道战略联盟的动因?

制造商和零售商战略联盟动机和优势可分别从渠道成员来说。从制造商来说,分销商能为其提供较大的价值。表现在低成本分销、更好的产品到达率、建立进入壁垒等。从零售商来讲,建立渠道战略联盟,能稳定供应、降低成本、实现差异化。总之,渠道联盟能为双方带来利润的持久竞争优势。[4]264?

(三)渠道战略联盟的条件?

一个合适的渠道联盟必须同时满足三个条件:(1)一方有特殊的需求;(2)另一方有满足需要的能力;(3)双方都面临着退出关系的壁垒。联盟的基础是信任,是对另一方诚信及其对自己的利益的真正兴趣的信心。经济性满足既是联盟的动因也是联盟的结果。这是因为作为一个成员从关系中得到的财务报酬越多,其信任度就会越高。这会加强联盟,也就会更有效地共同工作,甚至产生更多的报酬。联盟伙伴的选择是双方有互补性。建立联盟的时机是能够提供资源、成长和机会的环境。建立和保持渠道联盟的战略需要坚持、资源和耐心。[4]284

三、渠道合作理论在我国的借鉴意义

近几年,在连锁零售商崛起、国外大型零售商的压进及加入WTO背景下的商业资产重组情况下,大型零售商迅速成长,占有大量市场份额的连锁零售商的崛起迫使制造商的利润率一降再降,更严重的是连锁零售商的自有品牌和后向一体化使制造商的品牌优势也逐渐淡化,制造商逐渐“沦落”为零售商的一个加工车间,制造商和零售商的关系日益恶化,较大的冲突时有发生,迫切需要通过合作等方式加以解决。?

(一)为了合作,渠道强势企业不要滥用自己的优势地位?

庄贵军等学者已做过实证研究,证实渠道合作经典理论在中国市场中也大都成立。[17]他们得出的基本结论是:第一,在中国工商企业的渠道行为中,一个渠道成员的权力越大,它将越倾向于少使用强制性权力,多使用非强制性权力;第二,使用强制性权力会导致渠道成员之间较高水平的冲突,而使用非强制性权力对渠道成员之间的冲突则没有显著性影响(这意味着使用惩罚权有副作用,使用奖励权却没有减少负作用,即“胡萝卜+大棒”管理渠道的方式有害且不能减少这种有害);第三,运用强制性权力会降低渠道成员的合作水平,而运用非强制性权力则有助于加强渠道成员之间的合作。易见,中外渠道主要差异是在“使用非强制性权力对渠道成员之间的冲突则没有显著性影响”上,其原因也有待探索。庄贵军等学者的这些研究应该说是十分有意义的,他们在中国营销环境下检验了西方学者的一些研究成果。?

因此,为了渠道合作,渠道中的强势企业应尽量减少运用强制性权力(如强迫交进场费等),特别是不要滥用自己的优势地位,多运用非强制性权力(如奖励权)。?

(二)渠道企业应树立共赢理念,力争使合作达到新的高度:建立渠道联盟?

从长远来说,渠道企业要保持合作,应树立共赢的理念,而不是“零和竞争”思想,因为后者会导致两败俱伤。如2002年上半年,近500 家供货商联手断掉了福州华榕超市集团的供货,导致华榕超市突然破产,供应商本身也受到很大损失。为了实现共赢,建立新型的渠道关系尤其是渠道战略联盟关系就成为关键。令人欣慰的是,不少企业也逐渐认识到这一点。如百联集团总裁、联华董事长王宗南曾表示,联华超市作为连续7年雄踞中国零售连锁企业第一位的企业,理应做构建新型渠道关系的典范,与国内的供应商一起,建立战略联盟关系,构建采购平台、IT平台和研发平台。原先宝洁产品在联华系列门店的缺货率是11.2%,库存天数是69.5天,在双方共同改造供销信息化平台后,缺货率下降到5%,平均库存天数下降到40天,这一业务流程再造的核心是零售商与制造商建立新型的工商关系。宝洁能够随时随地地了解商品的好销与滞销情况,以便及时补货,周转库存,而不是像过去那样机械地等待联华门店发出的进货要求。联华后又把这样新型工商关系推广到光明乳业、上海申美等全国50家重点供应商。按照协议,联华与50家重点供应商实施销售目标管理,对超额完成目标的部分,双方分享商业利润,联华还将与他们一起,联手建立平等协商的采购平台、IT平台和共需双方共同开发产品三大平台,以便供应商能够随时监控商品的销售情况。此外,供应商每季度末在向联华提供下一季度新品上市计划后,这类新品在通过登记后的最快审批期限缩短为5个工作日,在货款结算方面,作为联华的战略伙伴,在保证合同账期的同时,联华将向他们推行更为灵活的市场化结算方式。[18]总之,通过树立共赢理念,构建渠道联盟,有利于建立新型的渠道关系。?

:

[1][英]迈克尔.J 贝克,李垣译.市场营销百科[M].沈阳:辽宁出版社,1998:100?

[2] Robert Bartels,"The Development of Marketing Thought",Columbus,1988.?

[3] Bruce Mallen,"conflict and cooperation in marketing channels",reflections on progress in marketing ,L.George Smith,ed.,1964,pp.65-85,published by the American Marketing Association.?

[4] 安尼.T 科兰/蒋青云译.营销渠道[M].北京:出版社,2003.?

[5] James R.Brown,Robert f.Lusch,and Darrel D.Muehling,"Conflict and Power-Dependence Realations in Retailer-Supplier Channels,"Journal of Retailing(Winter 1983)pp.53-80.?

[6] Robert F.Lusch ,"Sources of Power:Their Impact on Intrachannel Conflict,"Journal of Marketing Research ,(November 1976),pp.382-390?

[7] Gregory T. Gundlach & Ernest R. Cadotte,"Exchange Interdependence and Interfirm Interaction:Research in a Simulated Channel Setting",Journal of Marketing Research;Nov.1994,PP.516-532?

[8] Shelby D. Hunt,etc."Behavioural Dimensions of Channels of Distribution:Review and Synthesis",Academy of Marketing Science Journal,Summer 1985,PP.1-24.?

[9] Inge Geyskens,etc.,"A meta-analysis of satisfaction in marketing channel relationships,Journal of Marketing Research.Chicago:May 1999.Vol.36,Iss.2;p.223?

[10] Gary L.Frazier & Raymond C. Rody,"The Use of Influence Strategies in Interfirm Relationships in Industrial Product Channels", Journal of Marketing, Jan.1991,PP.52-69.?

[11] Jean L Johnson,"Strategic integration in industrial distribution channel:Managing the interfirm relationship as a strategic asset",Academy of Marketing Science,Winter 1999,PP.4-19.?

[12] E.Raymond Corey,Industrial Marketing:Cases and Concepts,4th ed.(Upper Saddle River,NJ:Prentice Hall,1991),ch.5.?

[13] Keysuk Kim,Changho Oh,"On distributor commitment in marketing channels for industrial products:contrast between the United States and Japan",Journal of International Marketing,2002 Vol.10,PP.72-98.?

[14] 郭冬乐.中国商业理论前沿(3)[M].北京:社会文献出版社,2003:145-150.?

[15] Carolyn Y Nicholson,Larry D Compeau,Rajesh Sethi," The role of interpersonal liking in building trust in long-term channel relationships", Academy of Marketing Science. Journal. Greenvale: Winter 2001. Vol. 29, Iss. 1:3-16.?

[16] Joan M Phillips,"A balance theory perspective of triadic supply chain relationships,Journal of Marketing Theory and Practice,Fall 1998:78-92.?

[17] 庄贵军,周筱莲.权力、冲突与合作:中国工商企业之间渠道行为的实证研究[J].管理世界,2002(3).?

[18] 吴卫群.上海联华携手共同追求可持续[N].解放日报,2004-07-06.?