中国商业银行资本补足渠道有效性分析

【摘要】目前我国商业银行资本充足监管中存在的主要问题在于:银行的资本补充途径有限,而且各商业银行的资本充足指标极不稳定。银行通过各种途径补充资本后,资本充足率可以暂时达到最低资本充足率要求8%,但是随着银行资产高速扩张,在资本增加后不长的时间内,就会再次面临资本金不足的问题。对银行来说,研究各种资本补足渠道的有效性,建立长期动态的资本补足途径是当务之急。

【关键词】资本充足率 资本结构 资本补足渠道

2007年2月28日,我国银监会颁布了《银行业实施新资本协议指导意见》,确定了我国银行实施新巴塞尔协议的范围和时间表。要求我国商业银行最低资本充足率应达到8%。在现行监管体制下对资本不足的商业银行,银监会可以启动及时校正措施(PCA),采用强制性校正、调整高级管理人员、接管银行、促成机构重组和撤销等方法进行管理。这进一步促使商业银行更加积极地寻找资本补足途径、提高资本充足水平、提升风险管理能力。

目前,商业银行获取资本来源主要采取上市融资、发行次级债、通过利润补充等途径。根据中国目前资本市场的现状和银行业监管政策,前两种方式需要经过严格的审批,操作复杂,而目前银行的利润率普遍不高,通过财务盈余短期内难以实现资本金的迅速补充。现实中又存在资本充足率提高的短期性。因此,本文选择长期资本金补充渠道有效性研究作为研究主题。

一、我国商业银行资本充足管理中存在的问题

1、资本不足与资本充足率不稳定依然是目前困扰我国银行业发展的重要因素

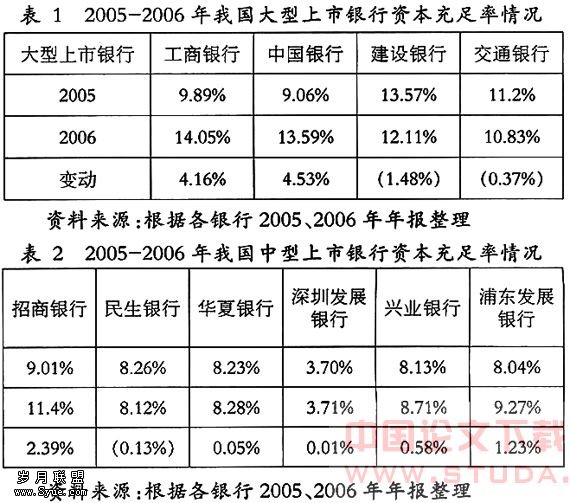

目前,我国10家上市银行中在内地上市的分别是工商银行、中国银行、招商银行、华夏银行、民生银行、上海浦东发展银行、兴业银行和深圳发展银行,在香港上市的分别是建设银行、银行、工商银行、中国银行和招商银行。2006年末,各行资本充足率数据如下:

从表面的统计数据看,我国银行业的资本充足水平大幅度提高,抗风险能力明显增强。十家商业银行中资本充足率增加的有七家,平均增幅达到1.85%;资本充足率下降的有三家,平均降幅为0.66%。最低资本充足率达标率为90%,仅深圳发展银行未能达到8%。

但事实上,由于资本补充渠道相对有限,在经历2002~2005年业务快速扩张之后,银行的资本约束问题已经开始凸现。浦发银行、华夏银行、兴业银行等几家银行的资本充足率徘徊在8%警戒线的附近。深圳发展银行的资本充足率更是远低于监管标准,只有3.71%,虽比上年末略有提高,但离监管要求相差甚远。由于未股改,该公司目前基本丧失了在证券市场再融资的资格。

资本充足率指标仍不稳定。目前通过各种途径扩充资本后,使得资本充足率暂时达到最低资本充足率要求8%是有可能的,但是考虑银行资产高速扩张,在资本增加后不长的时间内,就会再次面临资本金不足的问题。如民生银行上市前的2000年6月的资本充足率为10.84%,上市后的2000年末资本充足率猛增至21.45%,但2001年末,其资本充足率又骤跌至10.1%,2002年末遂降到8.22%。虽然2003年3月该行发行的可转债也全部用于弥补资本金,但到6月30日其资本充足率仍降到7.11%。而在2006年中期,民生银行的资本充足率曾一度跌至8%的监管红线以下。2006年12月26日,民生银行通过在银行间债券市场发行了43亿混合资本债,才勉强达到8.12%,比2005年年末下降0.13%。而交行和建行的资本充足率2006年虽然是10.83%和12.11%,但与2005年刚刚实施上市后的资本充足率数据相比已经下降了0.37%和1.48%。

今后中国银行业将直面外资银行的全面竞争,倘若不能补充资本金,势必会令自己在业务扩张和市场竞争方面受到诸多约束。因此从总体上看,上市银行仍面临着尽快扩充资本的巨大压力。

2、我国银行盈利结构制约了资本充足率的提高

2006年末,各行净利润数据如下:

利润指标是影响资本充足率的重要财务指标,它体现了银行自身的资本补足能力,从数据分析,各银行2006年盈利能力普遍增强。

一方面,大型上市银行规模显现。数据显示,工行、中行、建行和交行4家大型银行2006年度共实现净利润1496亿元,占到了全部上市银行净利润总和的近九成。这4家银行的净利润同比增长达到32%。另一方面,6家中型上市银行净利润增长水平均高于大型上市银行,同比增幅为58%。

从盈利模式分析,中国银行业盈利能力的提高得益于利差水平的提高和规模的扩张。商业银行还没有改变主要依靠利差收入的现状,数据显示:工行、建行和中国银行经营收入合计为4816亿元,而净利息收入占经营收入的比重就达到88%。随着央行去年两次加息,银行的存贷款利差普遍进一步扩大,利差扩大直接助推了各家银行2006年利润大增。

国外商业银行的盈利模式中利差收入只占一小部分,主要的收入来自于中间业务,比重平均为60%左右。而中间业务收入是银行长期盈利的主要增长点和发展趋势。从我国上市银行年报看,各家银行中间业务的收益增长速度远远超过了总收益的增长。浦发银行的中间业务净收入同比增长76.2%,交通银行的主承销短期融资券业务创造了8844万元的收入,同比增长215%。中国银行来自投资银行、保险业务的税前利润同比增长188.31%。但是从绝对值来看,我国银行中间业务收入比重还明显偏低,这和外资银行60%左右的比例相比,显然还存在相当大的距离,我国中间收入比重较高的中国银行2006年也仅为12.29%。收入结构仍有待进一步优化。与外在环境所带来的机会相比,我国银行的盈利模式限制了来自银行创新和业务拓展的盈利能力。银行只有尽快完善盈利结构,才能提高银行创新和业务拓展能力,提高自身盈利对资本补足的贡献。

我国国有商业银行增加和充实银行资本的途径主要有五种:上市、注资、净利、可转换债、次级债,前三种属于核心资本补充方式,后两种属于附属资本的补充方式。补足核心资本和附属资本是提高资本充足率的直接手段。

1、建立模型

我们现在来探讨资本补足途径对银行资本充足率的影响。本文用资本充足率的变动值(P)作为被解释变量,用各种资本补足渠道的资本补足额(G)为解释变量,用公式2-1验各种资本补足途径的实施对资本充足率变动的影响效果。样本为2000年-2006年我国9家主要商业银行年报公布的数据,包括的银行有:中国工商银行,中国建设银行,中国银行,银行,华夏银行,民生银行,深圳银行,招商银行,上海浦东发展银行。数据处理及分析采用SPSS软件。

△Pxi=φ0+φ1Gxi+ε (2-1)

△Pxi:第x种资本补足渠道在第i年实施后,第i年的资本充足率与第i-1年的资本充足率之差;

Gxi:第x种渠道在第i年对银行资本补充的金额。

2、实证结果分析

(1)上市。从模型回归的结果分析,上市对银行资本充足率有正向的显著影响。通过上市可以直接充实银行的核心资本,能有效的迅速提高银行资本充足率,减少银行对国家财政的依赖。伴随着我国证券市场的活跃,这种市场化的融资途径已成为我国银行的主要手段。

(2)注资。注资对银行资本充足率有正向影响,但并不显著。这个结果也证明了注资在银行资本补足途径中的特点,这是一种政府的政策安排,虽然能暂时解决银行的资本困境,但对银行自身“造血”功能的提高没有帮助,对资本充足率提高的影响也是短期的。

(3)净利。根据模型回归分析,净利润与资本充足率呈显著正相关关系。理论上分析,银行的盈利能力越高,自身积累资本金的能力就越强,从而有助于提高商业银行的资本充足率。但当前我国商业银行由于过于依赖利差收入,中间业务比重过小,盈利结构不成熟,使得靠净利润提高资本充足率有很大的难度。

(4)可转换债。从理论上分析,可转债可计入附属资本,而且其占资本的比例不像次级定期债那样规定不得超过核心资本的50%,也无须按照剩余期限进行打折,因此具有更高的资本补充作用。但从模型回归数据看,其资本补充作用并不明显。主要原因是:由于可转债中隐含股票期权,在我国股票市场的全流通问题并未得到彻底解决的情况下,发行可转债很容易遭到流通股东的抵制,从而对可转换债的发行造成影响。

(5)次级债。次级债与资本充足率在模型分析中有显著的正向数量关系。通过发行次级债,可以补充附属资本金,成为银行短期内提高资本充足率的一个有效办法。但次级债是一种债务,最终需要偿还,从根本上分析,发行次级债只不过是给银行提供了一个改善经营状况、调整资产结构的缓冲期,因此,无法作为银行的长期资本补足途径。

根据数据分析,以上五种资本补足途径对资本充足率影响程度的排序为:上市、发行次级债、净利润、注资、发行可转换债。考虑到长期次级债、可转换债券虽然具有补充商业银行资本的功能,但两者较强的债务属性使得商业银行发行长期次级债或可转换债券难以同时满足资本监管和支持发展所需的信贷投放的要求。如长期次级债的发行条件受到限制,发行规模不得超过核心资本的50%,发行银行的核心资本充足率不得低于5%;对于可转换债券,如果证券市场遭遇到较大系统风险,发行银行就存在向下调整转股价格的压力,而且发行可转换债券仍然存在发行规模受到资产负债率限制的问题。因此,本文认为有效的长期动态资本补足途径的最主要的形式是增加净利润和上市。

三、上市银行资本充足率管理策略建议

为了解决我国商业银行资本充足率管理中的问题,本文认为我国商业银行应该建立长效的资金补足机制。根据实证结论,本文对我国商业银行资本充足率长期动态补足机制的建立方案提出如下建议:

1、 建立中间业务收入为主的长期性资本补足途径

从长期分析,盈利是银行资本充足的最优途径。而中间业务的优势在于,它一般不会受到资本充足率的束缚,但却可以为银行带来大量手续费收入和佣金收入;同时,中间业务的风险非常低,相对存贷款业务需占用较大的资本金资源,风险较高的特点而言,大力发展中间业务是提高资本充足率的一种有效形式。中间业务收入比重不高是目前限制银行盈利能力提高的主要障碍,应将商业银行的盈利结构从目前的主要依靠利差收入转为多元化的盈利结构。那些与资本市场联系紧密的业务,则往往具有较高的技术含量和附加值,如基金托管、个人理财等新兴业务,也代表了未来的发展方向。

因此,中间收入是长期资本补足最为有效的途径。银行应通过全力发展中间业务,建立切实可行的收费制度等具体措施,提高中间业务的权重,逐渐加大对高附加值型中间业务品种的重视,使中间业务成为提高、维持资本充足率的支柱性业务。

2、利用证券市场建立长期融资渠道

上市融资是提高资本充足率的另一个有效方式,符合条件的银行通过在国内、国外资本市场公开发行,筹措资本,不仅可以一次性补充核心资本,同时也为银行日后继续补充资本奠定了基础。

随着我国资本市场的不断健全与发展,2007年将出现银行上市的高潮,兴业银行、民生银行、中信银行、交通银行都已发布公告,要在2007年分别在A股或H股市场上市,我国的城市商业银行也在纷纷积极准备IPO,这标志着通过境内上市融资补充资本金的形式已被越来越多的银行所选择。数据也显示出,符合条件的商业银行,经过股份制改造和一系列审批程序后,通过上市融资和再融资,使自身的资本充足率得到了很大的改善。

【】

[1] Alan J . Marcus:The Bank Capital Decision; A Time Series-Cross Section Analysis, Journal of Finance 1983 September 1217-1232.

[2] Basel Committee: 2004, Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework,http://www.bis.org.

[3] 侯菁:《以MM理论分析我国国有商业银行的资本结构》,《》2004年第3期。

[4] 彭路、陈华龙、彭建刚:《我国商业银行资本充足率现状与资本扩充途径》,《金融与经济》2004年。

[5] 唐旭:《金融理论前沿课题》(第二辑),中国金融出版社,2003年。

[6] 王霞:《中小银行风险管理研究》,中国优秀博硕士学位全文数据库。

[7] 王晓枫:《我国商业银行资本充足率的研究》,《财经问题研究》2003年第10期。

[8] 邹平、王鹏、许培:《我国中小商业银行资本充足率问题比较研究》,《新金融》2005年第8期。