上海“世博”主题的传播效果实证分析

关键词: 世博 上海 传播效果 实证

一、调查目的和方法

自2002年12月上海成功申办2010年“世博”(即“世界博览会”的简称,下同)以来,有关上海“世博”、特别是其主题的宣传、推广工作已经历了五年。在此期间,有关部门采用了可谓丰富多彩、颇具匠心的各种各样的传播手段和策略。例如:2003年的征集会徽活动;2004年的征集会歌活动;2005年的征集“世博”展示策划方案以及吉祥物等的活动;2006年的“迎世博,学礼仪——百万家庭学礼仪”的活动,等等。2007年更被定为“世博”工作要“全面升温、全面加快”的一年。

上海“世博”的主题,是“城市,让生活更美好” (Better City,Better Life),另有五个副主题,分别是“城市多元化文化的融合”、“城市新的繁荣”、“城市科技的创新”、“城市社区的重塑”和“城市与乡村的互动”。以这样一个跨地域、跨时间的“城市”概念为诉求的主题,在世界博览会的上尚属首次。其重要意义和深刻内涵,无需赘言。

但迄今为止,尚未有人对这一系列推广、传播工作的效果,进行过专门分析。转眼,距离2010年“世博”开幕仅有三年了,在这一时间点,对此前的传播活动及其效果开展一番的测量和评估,相信很有必要。为此,我们于2007年4月中旬,在上海全市范围内组织了一次随机抽样调查,旨在了解、探索广大市民对于“世博”主题的认知、态度、情感、评价、行为等各个层面的传播效果,以作为今后进一步有效推广“世博”主题的依据。

为了保证研究的代表性,我们采用的调查方法是,通过先进的“电脑辅助电话调查系统”(CATI),在上海市民中抽取有效样本607个,覆盖了上海市约1600万常住人口,最大误差不超过正负4%。同时,我们还采用立意抽样的方法,主要通过邮件进行问卷的发放和回收,在包括香港、在内的全国20个省市,各抽5个,一共取得有效样本100个,虽不具有充分的代表性,但由于覆盖面较广,仍可供对照比较。

就本研究的理论框架而言,我们主要借鉴有关受众的“选择性接受”和“使用与满足”理论。前者主张,信息要引起受众注意,必须改善结构性因素(使形式有趣)、功能性因素(使内容有用),以提高竞争能力;而后者强调,受众总是从自身需要出发,对各种信息进行取舍,从中获得各种满足。(张国良1998,191页、236页;麦奎尔2006,328页)

据此,我们提出如下假设:

1、上海“世博”主题的宣传渠道广泛、形式多样,在相当范围里,吸引了市民的兴趣;

2、但上海“世博”主题的内容较为抽象,具体化的演绎不够,则又可能在一定程度上妨碍了市民的认知;

3、越是程度高的人群,越能理解“世博”的意义,也就越了解其主题;

4、越是教育程度低的人群,越趋向于认为“世博”与己无关,也就越不了解其主题;

5、相对而言,上海市民比外地居民更关注“世博”,也更了解其主题。

二、数据分析和主要发现

1、总体描述

1)认知状况

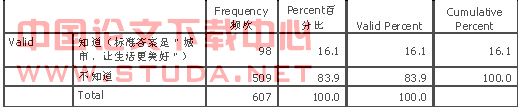

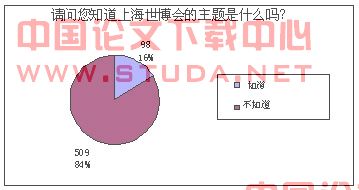

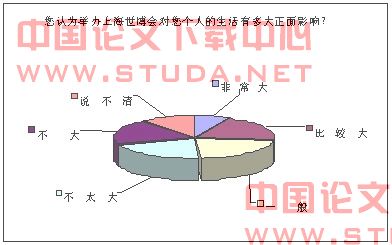

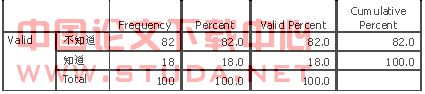

本次调查数据显示,上海市民对于上海“世博”主题的认知状况为:“知道”占16.1%,“不知道”占83.9%;同时,对于上海“世博”标志的认知状况为:“知道”占21.1%,“不知道”占78.9%(参见表1和图1)。

由此可知,上海市民对于“世博”主题和标志的认知度都不算太高,分别为六分之一不到、五分之一略强。相比而言,对于标志的认知度稍高,或许是视觉形象的传播效果胜于文字符号的原因所致。

对照假设1,这一结果差强人意,事实上我们原先预想“世博”主题的知晓率为20%、即五分之一以上。换言之,假设2(即主题较为抽象,不易被大众理解)可能更符合实际情况,而且,其程度(认知难度)比我们预期的更高。

表1-请问您知道上海世博会的主题是什么吗?

图1-请问您知道上海世博会的主题是什么吗?

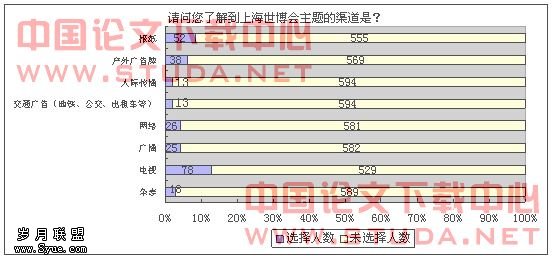

2)认知渠道状况

(1)了解到上海“世博”主题的渠道

上海市民通过哪些渠道了解到“世博”主题呢?从高到低的排序为:电视12.9%(80.6%)、报纸8.6%(53.8%)、户外广告牌6.3%(39.4%)、4.3%(26.9%)、广播4.1%(25.6%)、杂志3%(18.8%)、广告2.1%(13.1%)、人际传播2.1%(13.1%)(参见图2)(说明:括号里是以16%的“知道”人群为总体而出来的百分比)。

(2)了解到上海“世博”标志的渠道

他们了解到“世博”标志的渠道大同小异,从高到低的排序为:电视14.7%(70%)、户外广告牌7.9%(37.6%)、报纸7.1%(33.8%)、网络3.3%(15.7%)、交通广告2.6%(12.4%)、杂志1.6%(7.6%)、广播1.5%(7.1%)、人际传播1.2%(5.7%)(说明:括号里是以21%的“知道”人群为总体而计算出来的百分比)。

(3)接触上海“世博”官方网站的情况

上海市民接触“世博”官方网站的情况为,“是”占7.4%,“否”占92.6%。

由上可见,电视仍占据着第一媒介的“王座”,作为上海市民获取“世博”相关信息的第一渠道,把其他媒介远远抛在后面;其次是报纸和户外广告牌(从标志的认知渠道看,可能是视觉传播的特点,导致户外广告牌甚至比报纸还略胜一筹,同理,交通广告也具有相对优势);再次是网络,尽管与电视、报纸相比尚有很大差距,但似已较为稳定地超越了广播;最后,相对于大众传播而言,人际传播的作用甚弱。

另外,从“世博网”的点击率看,还有较大的伸长空间。

图2-请问您了解到上海“世博”主题的渠道是什么(可多选)?

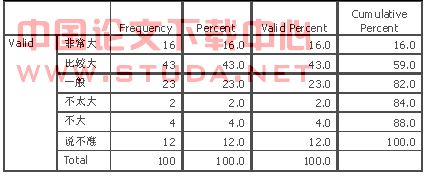

3)评价状况

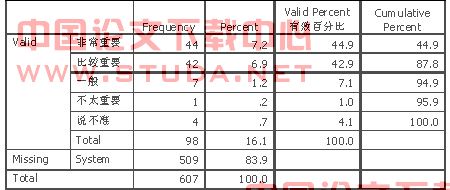

对于“世博”的主题和标志,“不知道”的人群无法给出评价,因此,这里显示的数据,仅限于“知道”的人群,即分别以16%(了解主题的人群)、21%(了解标志的人群)为总体而计算出百分比。

(1)主题重要性的评价

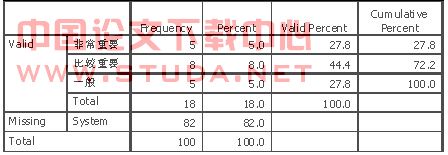

在了解“世博”主题的人群中,认为其“非常重要”的比例为44.9%、“比较重要”为42.9%,两者合计达87.8%;而“一般/说不准”的比例仅为11.2%;“不太重要”只有1%(参见表2)。

表2-您认为上海世博会主题的重要性如何?

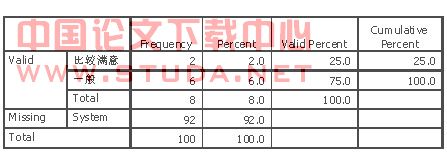

(2)主题宣传的总体评价

关于“世博”主题的宣传工作,总体评价为:“非常满意”占18.4%、“比较满意”占65.3%、“一般/说不准”占12.3%、“不太满意”占4.1%。“满意”比例合计达83.7%(参见表3)。

表3-您对上海世博会主题宣传的总体评价如何?

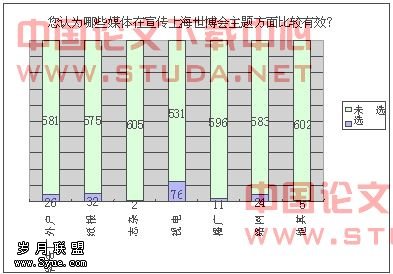

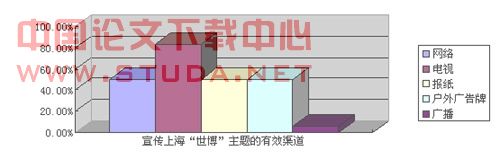

(3)主题宣传渠道的评价(可多选)

面对“您认为哪些媒体在宣传上海世博会主题方面比较有效?”的问题,调查对象的回答(从高到低排序)如下:电视12.5%(78.1%)、报纸5.3%(33.1%)、户外广告牌4.3%(26.9%)、网络4%(25%)、广播1.8%(11.3%)、杂志0.3%(1.9%)、其他0.8%(5%)(说明:括号里是以16%“知道”的人群为总体而计算出来的百分比)。

试比较上海市民认知“世博”主题的渠道,两者相差不大,排序基本一致,一方面,对电视的评价依然最高,另一方面,对网络也相对较为看好(参见图3)。

图3-您认为哪些媒体在宣传上海世博会主题方面比较有效?

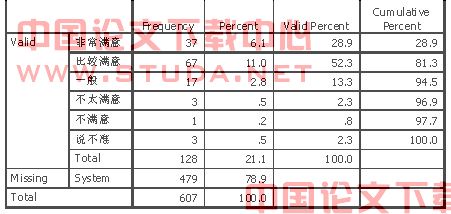

(5)标志满意度的评价

在了解“世博”标志的人群中,对其表示“非常满意”的比例为28.9%、“比较满意”为52.3%,两项合计达81.2%;“一般/说不准”为15.6%、“不太满意”为2.3%、“不满意”为0.8%(参见表4)。

表4-您认为上海世博会标志的设计怎样?

总体而言,在已经了解“世博”主题、标志的人群中,无论是对于主题(重要性及宣传工作)还是标志(设计满意度),评价都比较高,肯定意见皆超过八成。据此或可认为,向更广大人群的进一步推广活动,具有较大的可能性和可行性。作为“世博”主题宣传的有效手段,他们较为青睐以下媒体:电视、报纸、户外广告牌和网络。

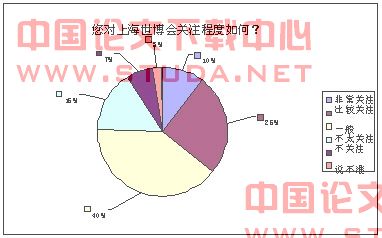

4)关注和期待状况

(1)关注情况

尽管上海市民目前对于“世博”主题和标志的认知状况尚不如人意,但实际上,他们对“世博”本身并非漠不关心。从调查结果看,“非常关注”为10.4%、“比较关注”为25.4%,两者合计为35.8%,超过了三分之一;而且,“不太关注”(15.3%)与“不关注”(6.6%)较少,合计为二成强,其余为“一般/说不准”,高达42.3%(参见图5)。

图5-您对上海世博会的关注程度如何?

显然,相比对于“世博”主题的认知状况而言,对于“世博”本身的关注状况较为乐观。尤其值得重视的是,目前存在着一批庞大的潜在关注人群(超过四成),他们最有希望通过有效传播来转化为现实关注人群。倘能如此,现实关注人群就将超过77%,即接近八成。

(2)期待情况

从上海市民对“世博”的期待状况看,似更能反映出他们内心的深切希望。

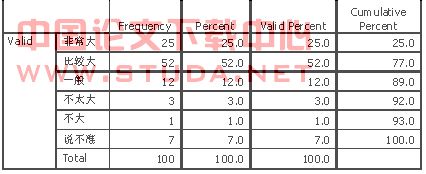

A、对的促进作用

上海市民中,认为“世博”对中国的促进作用“非常大”的比例为46.6%、“比较大”为35.4%,两项合计高达82%;而“一般/说不准”为15.2%、“不太大”仅为1.5%、“不大”仅为1.3%(参见图6)。

图6-您认为举办上海世博会对中国的有多大促进作用?

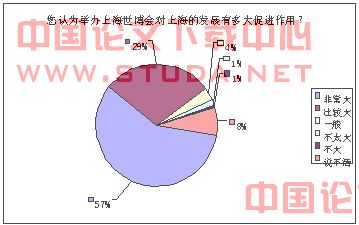

B、对上海的促进作用

就“世博”对上海的促进作用而言,人们的期待更高,“非常大”为57.8%、“比较大”为29.2%,两者合计高达87%;而“一般/说不准”为11.3%、“不太大”只有1%、“不大”只有0.7%(参见图7)。

图7-您认为举办上海世博会对上海的发展有多大促进作用?

C、对个人的正面影响

可是,再从个人层面看,情况就很不相同了,认为正面影响“非常大”的比例仅有7.2%、“比较大”也仅有19.4%,合计为26.6%;与此对照,“一般/说不准”高达33.5%、“不太大”为20.8%、“不大”为19.1%,合计为73.4%%(参见图8)。

图8-您认为举办上海世博会对您个人的生活有多大正面影响?

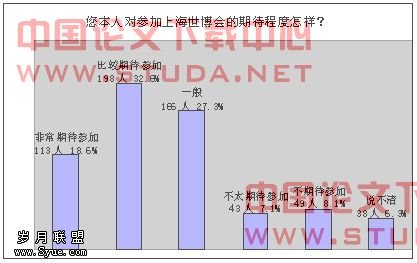

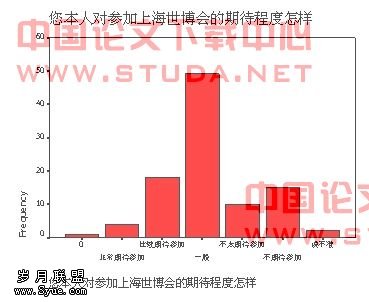

D、对参加“世博”的期待

如上所述,尽管大多数(约3/4)上海市民并不认为“世博”对自己个人有多大帮助,但他们仍十分愿意参加这样一次盛大的活动,“非常期待”为18.6%、“比较期待”为32.6%,两项合计达51.2%,超过了半数;而“一般/说不准”为33.6%、“不太期待”为7.1%、“不期待”为8.1%(参见图9)。

图9-您本人对参加上海世博会的期待程度怎样?

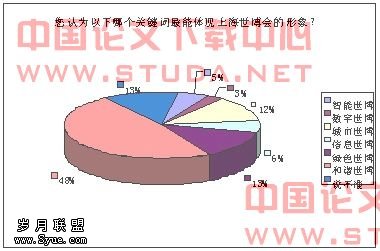

E、对“世博”形象的认识和期待

那么,本届“世博”究竟建构了何种形象?上海市民的认识、在一定意义上也可说是期待(从高到低排列)为:“和谐世博”48.1%、“绿色世博”13.3%、“城市世博”12%、“信息世博”5.6%、“智能世博”4.9%、“数字世博”3.1%,另有“说不准”12.9%(参见图10)。

图10-您认为哪个关键词最能体现上海世博会的形象?

综上所述,上海市民高度(超过八成)期待“世博”对中国和上海的发展的促进作用,但大多(约3/4)并不认为其对自己个人的生活有明显的积极意义。这有力地印证了假设2的观点:“世博”主题的抽象度较高,具体化的演绎不够。如后面的相关分析所显示,这不仅成为人们对“世博”主题、标志的认知率偏低的重要原因,也在一定程度上降低了他们对整个“世博”的关注度、参与度。尽管上海市民对于参加“世博”的期待超过了半数,但毕竟还有约半数人需要动员和说服。

就“世博”形象而言,“和谐世博”以接近半数的比例排名第一,这很可能真实地反映了大众内心的愿望,当然也不排除目前“和谐”一词在媒体中频繁出现的影响。

2、相关分析

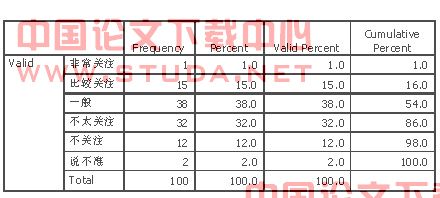

1)各种变量与“世博”主题、标志的认知率

如上所述,上海市民对于“世博”主题、标志的认知率偏低,分别为16%、21%。那么,导致这一状况的原因何在?

我们以卡方检验的方法进行测量,结果表明,就人口学变量与“世博”主题、标志的认知率之关系而言,“性别”、“年龄”、“户籍”不具有显著相关性,而 “收入”(P=0.032、0.030。注:前者为主题,后者为标志。下同)、“职业”(P=0.033、0.029)、“教育程度”(P=0.018、0.020)具有显著相关性。这就证实了假设3,也就是说,经济收入越高、职业的社会地位越高、教育程度越高,则知晓“世博”主题、标志的可能性越大。

同时,就其他变量与“世博”主题、标志的认知率之关系而言,我们发现:关于“世博”对个人影响的认知情况,构成了一个重要因素(P=0.002、0.000),即越倾向于认为“世博”对个人的正面影响大,就越可能知晓“世博”的主题和标志。而且,教育程度越高,越认为“世博”对个人的正面影响大(P=0.003)。这样一来,假设4就得到了证实。

由此可得出启示:在日后的“世博”宣传工作中,一方面,应充分考虑中低经济社会阶层的接受特点,加强形象性、通俗性;另一方面,尤其需要反思,如何有效凸显本届“世博”、包括其主题与上海普通市民个人生活的贴近性、关联性。

2)各种变量与“世博”的关注、期待程度

从关注情况看,人口学变量中,除“性别”外,其他各项都具有显著相关性,具体分析如下:

“年龄”(P=0.001)——呈现“两头高、中间低”的景况,即少儿(18岁以下)层、中老年(36岁以上)层的关注度较高,而青年(19-35岁)层的关注度较低;

“教育”(P=0.000)——与“年龄”相似,呈现“哑铃”形状,即高、低学历(大学及以上、初中及以下)人群的关注度较高,而中等学历(高中、大专)人群的关注度较低;

“职业”(P=0.000)——与上述“世博”主题、标志的认知情况相似,职业的经济社会地位越高(如“公务员”、“管理人员”、“专业技术人员”等),则关注度越高;

“收入”(P=0.012)——总的来说,经济收入越高,关注度越高;

从期待情况看,有趣的是,与关注情况形成了反差,除“收入”(P=0.001,即经济收入越高,越期待参加“世博”)外,其他各项都不具有显著相关性。这说明,上海市民对于参加“世博”的期待,广泛存在于各种人群和阶层之中。

另外,就人们关于“世博”对中国和上海的促进作用以及对个人的正面影响的认识,与他们对“世博”的关注和期待之间进行的相关分析,全部呈现出正相关(相关系数皆为0.4上下)关系。也就是说,越认为“世博”对全国、上海、个人的作用、影响大,就越关注、期待参加“世博”,反之亦然。

由此可知,为提升关注度,需特别重视针对青年层、中等学历人群、低经济社会阶层的宣传工作;为提升期待度,则需加强针对低收入阶层的推广活动。同时,卓有成效地演绎、阐发“世博”、特别是其主题对中国和上海以及个人发展的积极意义,将事半功倍地提升大众对“世博”的关注度、期待度。

3.比较分析

比较全国与上海的情况,我们得到了以下一些饶有趣味的发现。

1)认知状况

全国调查数据显示,对于上海“世博”主题的认知状况为:“知道”占18%,“不知道”占82%;对于上海“世博”标志的认知状况为:“知道”占8.1%,“不知道”占91.9%(参见表5和图11)。这一结果,颇出乎意料之外。尤其从主题的知晓率看,全国甚至高出上海2个百分点,这主要与样本中的程度偏高有关(参见附录2)。不过,比较全国和上海的同等教育程度的人群,未发现两者有明显差异,也就是说,假设3“教育程度越高,越了解主题”在全国与上海同样适用,据此可以推断,至少在各地(教育较为普及)的大中城市中,实际情况也许相差不远。

至于“世博”标志的知晓率,全国明显低于上海,这大致可归因于传播力度不够。如后所述,各地的人们主要从(而非电视、报纸以及户外广告牌等)了解相关情况,就是明证。

表5-请问您知道上海世博会的主题是什么吗?

图11—请问您知道上海世博会的标志是什么吗?

2)认知渠道状况

(1)了解到上海“世博”主题的渠道

全国各地居民了解到“世博”主题的渠道,从高到低的排序为:网络12%(66.7%)、电视9%(50%)、报纸4%(22%)、户外广告牌3%(16.7%)、广播2%(11.1%)、人际传播2%(11.1%)、广告1%(5.6%)(说明:括号里是以18%的“知道”人群为总体而出来的百分比)。

这又是一个出乎意料之外的结果:网络竟然超越了包括电视在内的一切新老媒介,而夺取了第一媒介的“王座”。这既反映了样本的教育程度偏高,也表明了上海“世博”的宣传活动尚未借助各地传统媒介的力量而广泛、有效地展开。

图12—请问您了解上海“世博”主题的渠道主要是

(2)了解到上海“世博”标志的渠道

对于标志的了解渠道,更为集中,依次是网络8%(100%)、电视2(25%)、报纸1%(12.5%)(说明:括号里是以8.1%的“知道”人群为总体而计算出来的百分比)。理由同上,不再赘述。

(3)接触上海“世博”官方网站的情况

各地居民接触“世博”官方网站的情况为,“是”占11%(高于上海的7.4%),“否”占89%,再次印证了他们对网络的高度依赖程度。

通过比较可知,无论在全国抑或上海,教育程度均为影响“世博”主题、标志的传播效果=知晓率之重要因素;由于传统媒介在相关信息传播活动中的缺失,在全国范围里,网络凭借其优势和特点,甚至取代了电视,成为受众获取“世博”主题、标志等信息的第一渠道。

3)评价状况

(1)主题重要性的评价

在了解“世博”主题(占18%)的人群中,认为其“非常重要”的比例为27.8%、“比较重要”为44.4%,两者合计达72.2%(低于上海的87.8%);而“一般/说不准”的比例为27.8%(参见表7)。从接近性的角度看,这可能反映了外地人们对于上海“世博”的一种“距离感”,应在情理之中。

表7——您认为上海世博会主题的重要性如何?

(2)主题宣传的总体评价

关于“世博”主题的宣传工作,总体评价为:“非常满意”占5.6%、“比较满意”占50.0%、“一般/说不准”占38.9%、“不太满意”占5.6%。其中,“满意”比例合计为55.6%,与上海的83.7%相比,差距较大,值得有关部门和人士重视(参见图13)。

图13-您对上海“世博”主题宣传的评价

(3)主题宣传渠道的评价(可多选)

面对“您认为哪些媒体在宣传上海世博会主题方面比较有效?”的问题,调查对象的回答(从高到低排序)如下:电视83.3%、网络50.%、报纸50%、户外广告牌50%、广播5.6%(说明:这是以18%“知道”的人群为总体而计算出来的百分比)(参见图14)。

有趣的是,与认知渠道相比,网络的排序下降了,与报纸、户外广告牌并列,而电视又上升到第一媒介的位置,这足以说明,人们并非不再青睐电视,而是对其当前的表现不满;不过,与上海的情况(网络排在报纸、户外广告牌之后)相比,网络在外地仍受到相当的重视。

图14—您认为哪些媒体在宣传上海世博会主题方面比较有效?

(4)标志满意度的评价

在了解“世博”标志(占8%)的人群中,对其表示“比较满意”的比例仅为25%,“一般”为75%(参见表8)。与上海高达81%的满意度相比,可称悬殊。

表8-您认为上海世博会标志的设计怎样

综上可知,无论在主题的重要性抑或主题宣传的有效性、以及标志设计的满意度方面,各地居民的认可程度都明显不如上海市民。看来,对于全国各地人们加大“世博”的宣传力度,已是当务之急。而他们比较认同的有效媒介为:电视、网络、报纸、户外广告牌。

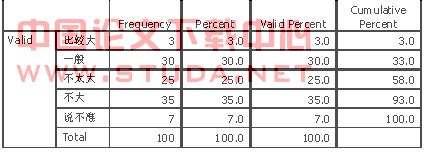

4)关注和期待状况

(1)关注情况

如假设5所言,全国各地居民对于“世博”主题的关注程度,果然低于上海市民,事实上比我们预期的(约20-25%)还低。如表9显示,“非常关注”为1%、“比较关注”为15%,两者合计仅为15.1%,与上海的35.8%相比,低20个百分点。与此相应,“不太关注”为32%、“不关注”为12%,合计为44%,则远高于上海的22%。而余下的“一般/说不准”为40%,与上海的42%相仿。

显然,基于信息的接近性、以及受众的选择性接受原理,全国各地居民对“世博”的关注程度,明显低于上海市民。但实际上,“世博”决非仅仅属于上海,而属于全国乃至全世界,由是观之,现状可谓很不理想,亟待改善。

表9—您对上海世博会的关注程度如何

(2)期待情况

A、上海“世博”的促进作用

全国各地人们如何看待“世博”对的促进作用呢?认为“非常大”的比例为16%、“比较大”为43%,两项合计达59%(明显低于上海的82%);尽管“不太大”(2%)和“不大”(4%)的比例很低,但“一般/说不准”高达35%,清楚地表达了对于“世博”意义和价值的疑惑(参见表10)。

表10——您认为举办上海世博会对中国的有多大的促进作用

关于“世博”对上海的促进作用,各地人们的预期较高,“非常大”为25%、“比较大”为52%,两者合计达77%(但仍低于上海的87%);与此相对,“一般/说不准”为19%、“不太大”为3%、“不大”为1%(参见表11)。

表11—您认为举办上海世博会对上海有多大的促进作用

最后,从个人层面看,差距最大,认为正面影响“非常大”为0,“比较大”仅3%,与上海的27%相比,低24个百分比;而“一般/说不准”(37%)、“不太大”(25%)、“不大”(35%)相加,高达97%(参见表12)。

表12—您认为举办上海世博会对您的生活有多大正面影响

B、对参加“世博”的期待

与上述情况相联系,全国各地居民参加“世博”的意愿,也不强烈。“非常期待”为4%、“比较期待”为18.2%,合计为22.2%(远低于上海的51.2%,相差29个百分点);而“一般/说不准”为51.5%,超过了半数,“不太期待”(10.1%)与“不期待”(15.2%)合计,也超过了四分之一(参见图16)。由此可见,大多数人(近八成)持观望或消极态度。

图16—您本人对参加上海世博会的期待程度怎样

C、对“世博”形象的认识和期待

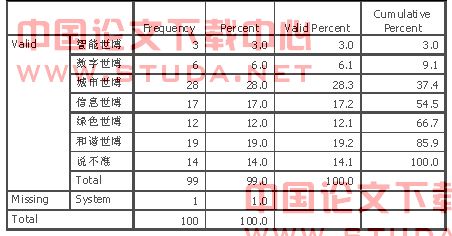

调查显示,“城市世博”(28.3%)被最多的受众认为最能体现上海世博会的形象,其次是“和谐世博”(19.2%),然后是“信息世博”(17.2%)、“绿色世博”(12.1%)等等(参见表13)。一强调“城市”,一注重“和谐”,或许恰好微妙地折射出身处上海这座特大城市“外”和“内”的两种不同的心态与感受吧。

表13—您认为以下哪个关键词最能体现上海世博会的形象

总之,各地居民对于“世博”的关注、期待程度,显著低于上海市民,这既在情理之中,又在意料之外。因为,“世博”毕竟是全国的盛事、全球的庆典,如果连这一基本事实都得不到大多数国人的理解和认同,则如何指望本届“世博”获得成功呢?可见,“世博”宣传,任重道远。

三、结论和建议

(一)理论假设和检验

总体而言,我们的5个假设都得到了证实。略有差异的是,“世博”主题的知晓率比预期更低,或者说,受众对于信息的选择性、(使用与满足的)自主性比预期更强。另外,各地人们对于“世博”的关注、期待程度也比预期更低,从而凸显了相关宣传、推广工作的不足。

(二)具体结论和启示

1、认知度

上海市民对于“世博”主题、标志的认知度偏低,分别约为1/6、1/5,亟待提高。

2、信息渠道

上海市民了解“世博”信息的第一渠道是电视,其次是报纸、户外广告牌,再次是网络。这四种媒介也以同样排序,被他们列为进行“世博”主题宣传的有效手段。

3、主题和标志的评价

无论是对于主题(重要性及宣传效果),还是标志(设计满意度),肯定意见都超过了八成。

4、关注度

关注“世博”的上海市民已超过1/3,另有超过四成的潜在关注人群,需将其转化为现实关注人群。相对而言,青年层、中等学历人群、低社会阶层的关注度较低。为此,尤需考虑他们的接受特点,加强形象性、通俗性,切实改进宣传工作。

5、期待度

超过八成的上海市民期待“世博”能促进中国和上海的发展,但大多数(约3/4)并不认为“世博”对个人自身有积极作用。这一变量,明显地影响了他们对“世博”主题、标志的认知度,也降低了他们对整个“世博”的关注度、参与期待度。因此,需认真思考如何凸显本届“世博”与上海市民个人生活的贴近性、关联性。换言之,若能有效阐发“世博”、特别是其主题对个人的积极意义,则将有力提升人们对“世博”的关注度、期待值。

6、“世博”形象

接近半数的上海市民认为,“和谐世博”最能体现本届“世博”的形象,从而使之名列榜首。这一结果,既反映出人们对当前中国政府倡导“和谐社会”理念的认同,也折射出人们对于本届“世博”价值取向的期盼。

7、与全国各地的比较

与上海相比,全国有许多差异。主要为:对于“世博”的关注度、期待度、参与度更低;对于“世博”相关信息的主要了解渠道为网络和电视;大多数人对于“世博”仍持一种疑惑、观望的态度,有待我们的各种传播媒介进一步发挥告知、解说、动员、亲和的作用。

[]

张国良《大众传播学》四川人民出版社,1998

麦奎尔《麦奎尔大众传播理论》(崔保国译)清华大学出版社,2006