从文体学的角度分析《愤怒的葡萄》

【摘要】文章以Steinbeck 的小说《愤怒的葡萄》为例,探讨了文体学中的Mind Style是如何通过作者在作品中的语言选择来实现的,包括词汇,结构,修辞等,对这一问题的研究有利于从不同的角度来理解和欣赏作品的思想内容。

【关键词】文体学;《愤怒的葡萄》;分析

Mind Style属于文体学的一个方面。文体反映了作者体会和理解事物的习惯性方法,它存在于并通过语言的选择来实现。Wales指出:“文体,简单得说,就是写和说的方式”。Mind Style是指通过语言风格来表达思想,它描述的是“用语言体现一个人的‘思想上的自我’,不管他是一名角色、叙述者,还是隐含的作者”。对Mind Style的研究,目的在于通过分析作品的语言特点,了解作者如何在字里行间通过另一种潜在的、无形的语言来传递某种信息。这种分析有时比从其它角度进行的分析更引人入胜,因为隐含在语言里的信息不是直观的,通过文体分析的挖掘活动,能有意想不到的收获,从而加深对作品意义的理解。本文拟以小说The Grapes of Wrath《愤怒的葡萄》为例,探讨如何研究Mind style。

一、故事背景

《愤怒的葡萄》是20世纪30年代美国左翼文学的代表作之一。它是一部反映劳动人民的悲惨境况,鞭挞美国社会和弊病的社会抗议小说,是20世纪30年代美国的真实记录。经济大萧条给整个这一时期投下了巨大的阴影,而罗斯福新政和“农业调整法”只能使大农场主和大公司得益,广大佃户则被银行支持下的大规模生产逼到了绝境,纷纷背井离乡西去寻找生路。小说真实地反映了30年代大萧条时期的美国社会:许多农民在大的逼迫下背井离乡,历经长途跋涉,希望能找到一片谋生之地,却屡遭挫折。该小说以约德一家为代表,记叙了他们一家十二口从俄克拉荷马州向加利福尼亚州逃荒的艰难经历。他们变卖掉家中的所有,换来一辆破旧的汽车,一家坐车向西逃荒。途中年老的乔德爷爷和乔德奶奶经受不住旅途的辛劳相继去世,年轻的诺亚和康尼则在半路上开了小差。到了加州,一切并不像他们想象的那样美好,等待他们的仍然是失业、饥饿和困苦。那里的农场主利用剩余的劳动力压低佃农的工资,各地势力敲诈勒索和迫害流浪的农民。小说为后世留下了这一特定历史时期社会经济状况以及不公正现实的真实记录,表现了美国梦破灭的主题。

二、分析方法

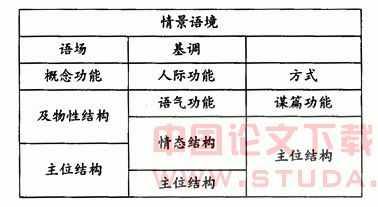

一般来说,文体分析要回答的问题不是“是什么”,而是“为什么”和“以什么方式”。比如说,作者为什么用这个词,它是如何使用的,用在什么样的语言环境中等。Simpson认为任何文体分析必须选择一些特色,而忽视其它的特色[1]。可反映文体的语言特色包括词汇、词性、语法、结构、语篇、衔接等,本文对Mind Style的分析将依次从用词的特色、结构的特点和上下文三个方面进行。这种从小处着手上升到更大语意单位的过程,会逐渐扩大分析的范围,不断增强分析效果。

(一)词汇

从词汇特点上研究Mind Style时,可以通过分析词汇的简单性与复杂性、描述性与评价性、具体性与抽象性、情感性与指示性、外延与内涵等特点,从中观察作者如何通过词汇的选择来表达其观点的。

小说的第一章,用词非常简单,口语化,使用了大量的具体的,描述性的词语。如country,sun,corn,dust,cloud,rain,wind。在描述这些场景的时候,作者煞费苦心,使用了大量的颜色词,如第一段里的red,grey,dark red,green,brown,pink,white,生动地描述了故事的大背景,红色原野——灰白色的天空——更加灰白的大地,这些让人感到窒息,郁闷的词语反复出现,奠定了小说的悲剧基调。

下面分析的是Steinbeck对Casy的一段描述:

It was a long head,bony,tight of skin,and set on a neck as stringy and muscular as a celery stalk.His eyeballs were heavy and protruding;the lids stretched to cover them,and the lids were raw and red.His cheeks were brown and shiny and hairless and his mouth full-humorous or sensual.The nose beaked and hard,stretched the skin so tightly that the bridge showed white.There was no perspiration on the face,not even on the tall pale forehead.It was an abnormally high forehead,lined with delicate blue veins at the temples.Fully half of the face was above the eyes.His stiff grey hair was mussed back from his brow as though he had combed it back with his fingers(p23~24).

从以上可以看出,作者倾向于使用一些词汇和句子结构都比较简单的句子。句子简短,并且反复使用“X is Y”的句型。其中X 是一个短的名词词组,含有一个表示身体部位的具体名词作中心词,Y是一个形容词词组,含有一个颜色感官词或者是视觉、触觉类的中心形容词,如“heavy, protruding,raw”等等。句子很明显没有一些结构复杂的抽象名词和形容词,也没有感官动词,这些都成功地向读者传达了一个意象,作者关于Casy的描述是非常客观的。如果我们加一些感官动词进去,效果就会完全不同,试看:

It was a long head,bony,tight of skin,and set on a neck which seemed as stringy and muscular as a celery stalk.我们的感觉是这里对Casy的描述并不是很客观、很精确的,而是带有作者个人的观点,而原作由于使用be这样的状态动词,给读者的印象是所描述的就像一张照片一样,是完全客观真实的。

此外,如路易斯·欧文斯所指出那样,小说还灵活运用了其它不同风格的语言来描写不同的场景,以烘托环境气氛和映衬人物的心理。一种是语调单调、断续的语言,例如描写移民必经之道66号公路的第12章开头三段,它的明显特点是使用大量的单音节词,将一连串罗列事实的短语并列在一起,造成一种跳跃、急促的语势,读起令人感到一种运动的力量——公路上车辆奔驰的力量。另一种是音调不和谐甚至有些剌耳的语言,用在描写旧车市场的第7章当中的一些段落里。在这些段落里,不谐和的辅音以及一个个不连贯的短语和不完整的句子,烘托出市场上那种乱哄哄的气氛,也映衬出那些手头拮据却又急于买车的移民们惶惑不安的心情。还有一种是富有节奏的语言,用来描写第23章当中的方形舞场面(第364页),此时乔德一家暂住在威德帕奇难民营里,领取政府的救济。这天晚上的方形舞舞会为乔德一家和难民营里的其他移民带来了片刻欢娱,使他们暂时忘却了长途跋涉的艰辛和流离失所、受人歧视的痛苦。阅读这两段描写方形舞场面的文字时,读者能感到一种音乐舞蹈的节奏,先前的沉重心情也因此而略微放松,似乎与作品中的人物一道分享这难得的片刻欢乐。

小说规模宏大,斯坦贝克巧妙的采用了“记叙章节”(narrative chapters)与“插叙章节”(intercalary chapters)相互交替的复合结构。记叙章节讲叙乔德一家的苦难经历,表现他们的痛苦、挫折和希望;而插叙章节则描述俄克拉何马干旱和尘暴带来的巨大灾难及其所酿成的社会悲剧的普遍性,以表明乔德一家的苦难经历具有代表性。《愤怒的葡萄》一共分为30章,其中有16章是斯坦贝克所谓的插叙章节,占小说篇幅的20%,乔德一家绝不出现在这些插叙章节之中。插叙章节不仅提供了作品主要人物活动的社会背景,而且还勾勒出一幅反映广大移民家庭受苦受难的全景画。通过插叙章节与记叙章节的相互交替,斯坦贝克把与人类、移民大众与乔德一家辨证地联系在一起。这种被威廉·豪沃斯称为“提喻法的联系”正是圣经文学和民间萨迦中常用的联系手法,它使《愤怒的葡萄》获得了史诗般的规模和恢弘的气势,与此同时,这两类章节的相互交替,犹如摄影机镜头轮番对准远景和近景,使小说展现的社会画面既有广度又不乏深度,一幅背景广阔的美国社会30年代破产农民苦难历程的写生画被淋漓尽致地呈现在广大读者面前。

(三)修辞

1.象征。在《愤怒的葡萄》中作家是把《圣经》中的典故和寓意融会到作品的情节结构和人物性格里,从而使作品使获得了深刻的隐喻性和广泛的象征意义。作家从中演绎了他对人性内涵的思索,撰写了一部“拯救”移民的“圣经”。为了突出小说的主题,作家在作品叙事结构和情节上,有意识在借用了《旧约·出埃及》这一神话模式。作品分为俄克拉荷马州的生活、旅途中的苦难和加利福尼亚的遭遇三个部分, 这与《旧约·出埃及记》的在埃及、出埃及和定居迦南在结构上十分相似。正像以色列人在埃及备受法老奴役,过着牛马不如的生活一样,约德一家在俄克拉荷马州也由于连年的干旱以及大公司的压迫,丧失土地,无以为生。以色列人是为了摆脱在埃及被人当奴隶役使的命运,向遥远的“美好宽阔流奶与蜜”的迦南迁移的,约德一家也是满怀着摆脱苦难的希望向“黄金西部”迁移的,以色利人在先知摩西率领下,冲破埃及法老的重重干扰,跨红海,穿沙漠,过旷野,一路饱经磨难和考验,终于到达神赐的福地——迦南。约德一家也是在先知一般的布道者吉姆·凯西的带领下千里迢迢,过沙漠,渡河流,历经艰辛和屈辱才到达心中的理想之地——加州。以色列人到达的上帝许诺地迦南是“流奶与蜜的花园,鲜花铺遍原野,处处果实累累,清泉淙淙。”“福地”加州也是土地肥沃,果树飘香……。但这两个旅程的结局却不同:以色列人的旅程以他们在迦南的胜利告终。而约德一家仍在苦难中,旅行以幻想的破灭而告终。很明显,斯坦贝克在作品中借用《旧约·出埃及记》的这一典型的从遭受奴役到获得自由的结构模式表现难民们最终仍寻不到一片栖身之地的血泪故事,目的在于讽刺,是为了使作品具有特殊的反讽寓意性。尽管加州也象以色列人的福地迦南那样美丽、富饶,但却不属于难民,他们根本无权享受加州河谷的丰足,伴随他们的仍然是失业、饥饿和困苦。从而有力地讽刺和鞭挞了美国社会和制度的弊病。《愤怒的葡萄》全文参照了《圣经》的故事结构,在故事的人物细节上作者亦处心积虑地引用了圣经典故。再者,小说在刻画人物上也套用了《圣经》的某些手法。《圣经》侧重于从外部描写人物,而不是探究每个人物的微妙心理,而《愤怒的葡萄》史诗般的广度恰恰强调了这种人物类型化而不是个性化的倾向,下面我将从人物角色上进行具体分析。

乔德一家包括康尼在内总共有十二口人,他们象征着耶稣的十二门徒。吉姆·凯西是约德家十二口人之外的一个福音传教士。这个按照美国特有的福音派新教会传统培养起来的牧师终于发现他的信仰令他失望,便放弃圣教,搭车与约德一家同去加州,到穷苦人中宣传他所信奉的爱的福音。他公开宣布:“我不认识什么人叫基督。我只懂得一些故事,我爱的就是人……我很想使他们幸福,所以我就把我认为可以使他们幸福的道理讲给他们听。” 实际上,斯坦贝克是把凯西作为现代基督式的人物来构思的。他姓名(Jim Casy)的首写字母是J。C,正好和耶稣基督(Jesus Christ)的首写字母一样。在小说的实际生活中,约德一家总是以凯西的说教作为他们行动的指南,凯西实际上起着导师的作用,这使人们自然地联想到耶稣和他的12个门徒。汤姆的母亲似有圣母的形象。在她的身上体现着一位淳朴的劳动妇女与人为善、极力关心帮助他人的美德。在全家人自顾不暇的情况下,她让吉姆·凯西挤上了他们那辆破旧的卡车,与他们同行; 在西去的路上,是她在威尔逊一家遇到困难的时候伸出了援助之手,给了他们钱和肉;在加州,是她在自己的一家人也吃不饱的情况下, 还把自己家所剩无几的食物和他人分享; 最后在全家人失业,既无钱又无粮的困境中,还是这位伟大的母亲让自己的女儿用奶水救活了一位生命垂危的陌生人。康尼在全家面临困境时自私地离家出走,他象征着背叛耶稣的门徒,汤姆对应着摩西。

2.排比。排比(parallelism),就是把结构相同、意义并重、语气一致的词组或句子排列成串,形成一个整体。运用排比可以加强语义,造成一种“突出”(foregrounding)。看第十二章第二段描写66号公路的句子:

66 is a path of people in flight,refugees from dust and shrinking land,from the thunder of tractors and shrinking ownership,from the desert’s slow northward invasion,from the twisting winds that howl up out of Texas,from the floods that bring no richness to the land and steal what little richness is there,from all of these the people are in flight,and they come into 66 from the tributary side roads,from the wagon tracks and the rutted country roads.66 is the mother road,the road of flight.(下转第75页)

66号公路是是主要的移民的路线,它贯穿了乔德一家的旅途,在描述它时,作者连用了7个以from开头的排比句式,让读者留下了深刻的印象。66号路是逃荒人走的路,这些人逃避尘沙赫逐渐缩小的耕地,逃避拖拉机的震响和逐渐缩小的土地所有权,逃避沙地逐渐向北侵袭的威胁……,这些排比句式强烈地向读者传达了移民被迫背井离乡的背景,鞭笞了资本主义经济制度的无情,很好地烘托了小说的主题。

三、结语

语言是一种工具,但它不同于一般的工具特点是它不是无生命的、无声的、无感情的。语言的选择具有传递特殊意义的功能。本文而是通过对《愤怒的葡萄》一文语言特点的分析, 解释了语言和功能的关系, 从而加深了读者从多个角度理解和欣赏《愤怒的葡萄》一文的主题意义。

[1]Steinbeck,John.The Grapes Of Wrat[Z].Viking Press Compass edition,New York,1958.

[2]秦秀白.文体学概论[M].湖南出版社,1987.

[3]申丹.叙述学与小说文体学研究[M].北京大学出版社,1999.

[4]曾令富.试析《愤怒的葡萄》的思想内涵[J].外国文学评论,1998,(3).

[5]胡仲持译.愤怒的葡萄[M].北京:外国文学出版社,1982.