“新闻(媒体)侵权”否认说

关键词: 新闻侵权/媒体侵权/否认说/立法建议

内容提要: 是否在侵权责任法中规定“新闻侵权”或者“媒体侵权”,是侵权责任法立法工作存在的一个较大分歧。笔者通过文义分析、比较法探讨和实证研究,得出否认“新闻侵权”或者“媒体侵权”进入立法条文的结论。

我国侵权责任法的立法工作已经进入最后攻坚阶段。经过立法工作部门、司法部门和学界的长期共同努力,这一工作取得了重大进展,达成了诸多共识。但是,无论是在价值取向上还是在立法技术层面,都还存在一些争议。侵权责任法是否规定“新闻侵权”或者“媒体侵权”,就是争议较大的问题之一。在有关部门召开的研讨会上,肯定者似乎占上风,已有的也表明肯定者“人多势众”。笔者主张,“新闻侵权”或者“媒体侵权”不应当写入侵权责任法条文。本文作者试图对这一主张背后的理由做一个较为全面的阐述,并就教于同行学者特别是对“新闻侵权”或者“媒体侵权”持肯定态度的学者。

一、侵权责任法学者建议稿:问题的提出

(一)两种不同的观点

1. 肯定者的观点

人民大学民商事法律研究中心王利明教授主持的《中国民法典学者建议稿及立法理由·侵权行为编》在“特殊的自己责任”(第二章)中以专节规定了“新闻侵权”,包括新闻侵权的概念、新闻侵权的形式、新闻侵权的抗辩事由、公众人物、责任主体、侵害人格权的补救、新闻作品侵权准用等内容。这些条文和理由、法例的作者均为杨立新教授。此外,该建议稿对“侵害人格权”的侵权责任(第1827条)以及侵害死者人格利益的侵权责任(第1828条)做出了规定。作者分别为杨立新教授和熊谞龙博士研究生。[1]

杨立新教授在其主持的《中华人民共和国侵权责任法草案建议稿及说明》中使用“媒体侵权”为标题在“过错的侵权行为”一章中对相关侵权责任做出了规定,同时以并列的一节(第二节)规定了“侵害精神性人格权的行为”之侵权责任。在“媒体侵权”这一节中,起草者规定了媒体侵权的形式、抗辩事由、公众人物、责任主体、侵害人格权的补救(反报道)、侵害用户信息、网络服务者的特殊连带责任、拒绝或者无法提供网络证据的补充责任、文学作品侵权准用。[2]

2.否定者的观点

中国社会科学院法学研究所的草案建议稿规定了侵害名誉权、隐私权、姓名权、肖像权的侵权责任;作为保底条款,也规定了侵害“其他人格权或人格尊严”的侵权责任,但是没有对“新闻侵权”做出直接或者间接的规定。[3]

麻昌华教授起草的《民法典·侵权行为法(学者建议稿)》[4]对侵害人格尊严、名誉权、隐私权、姓名权、肖像权、荣誉权等的侵权责任做出了规定,但是没有对“新闻侵权”或者“媒体侵权”做出规定。

(二)简单评述

支持“新闻侵权”或者“媒体侵权”的学者主要是王利明和杨立新两位具有重要影响力的教授。由于上述两个持肯定意见的学者建议稿的相关部分的主要作者均为杨立新教授,因此可以认为杨立新教授是持肯定意见的学者中的代表人物和最坚定者。当然,王利明教授和杨立新教授的类似学术观点也可以追溯到他们于1995年出版的合著《人格权与新闻侵权》。[5]可见,肯定者的学术观点具有一贯性。不支持“新闻侵权”或者“媒体侵权”的,主要是中国人民大学民商事法律科学研究中心以外的学者。[6]作为否定者的主要代表人物是张新宝教授,主要理论依据是其对名誉权和隐私权的法律保护之研究以及对欧洲侵权责任法的比较研究。[7]

肯定者将“新闻侵权”、“媒体侵权”当作一个侵权责任法立法中的特别问题看待,或者认为其在责任构成甚至归责原则方面具有特殊性,至少是在抗辩事由方面具有特殊性。否定者则认为无论是发生在出版物、电视或广播节目中的侵害名誉权、隐私权等的案件,还是媒体或者其从业人员作为侵害名誉权、隐私权等案件之加害人的案件,在构成要件、归责原则甚至抗辩事由等方面均没有特殊性。实践中,绝大部分侵害名誉权、隐私权等人格权的案件都与媒体机构或新闻出版物等有直接或间接的关系。

在分类方法上,肯定者将侵害名誉权、隐私权等的侵权责任当作一般问题对待,将“新闻侵权”或“媒体侵权”当作特殊问题对待,甚至与特殊侵权行为(责任)等量齐观。否定者则坚持以受到侵害的民事权利(包括某些利益)作为划分一般侵权责任的标准,反对以多重标准来“类型化”一般侵权行为。

二、“新闻侵权”或“媒体侵权”的文义分析

(一)一般文义分析和专家界定

1.一般文义分析

2.

用一般文义分析的方法来解释“新闻侵权”或者“媒体侵权”是必要的,它是我们研究问题的起点。这里需要着重解释的是“新闻”或者“新闻侵权”以及“媒体”或者“媒体侵权”。至于“侵权”则不是本文试图解释的术语,尽管在许多情况下其含义并不确定。

“新闻”非中文之固有词汇,因此《说文解字》等传统辞书无解。《辞海》云:新闻是指公开传播新近变动事实的信息,或者指新闻文体、新的知识。[8]担任过文化部长的陆定一先生对“新闻”一词的界定具有权威性:新闻“就是新近发生的事实的报道”。[9]后来有学者对“新闻”进行过辞源探究,[10]许多学者对“新闻”所做的界定实际上都是对陆定一之定义的阐述。比如有人认为,新闻是报纸、通讯社、广播电台、电视台等新闻机构对当前或社会事件所作的报道。[11]有的法学家则认为,新闻是指利用报纸、杂志、广播电台、电视台、新闻电影等大众传播工具对新近发生的事实的报道行为。[12]貌似简单的概念阐述,隐藏着一个问题:即新闻到底是静态的“新闻报道”作品(如报纸发表的一篇新闻通讯、电台广播的一条新闻消息、电视台播出的一则简讯等)本身,还是新闻媒体的从业人员动态的“新闻报道”的行为?对此,学界似乎没有共识。

作为静态的报道作品的“新闻”,似乎难以与“侵权”相组合,组成主谓结构词组的“新闻侵权”,因为侵权必须是人的行为或“准行为”,新闻作品本身并不能实施加害行为或准侵权行为;如果将“新闻”定位为静态的报道作品等,“新闻侵权”最多可理解为“发生在新闻报道作品里的侵权事实”。但是,发生在新闻作品里的侵权(如侵害名誉权)与发生在出版社(不是新闻单位)出版的小说中的侵权(比如也是侵害名誉权),在构成要件、责任承担等方面有什么区别吗?作为报道行为的“新闻”,诚然可以与“侵权”组合成主谓结构词组的“新闻侵权”,其含义可以理解为新闻机构或者新闻从业人员在进行新闻报道的过程中对他人的民事权益之侵害。如果是后者,受到侵害的权益则可能超出人格权的范围,甚至扩展到生命、健康权和财产权,比如新闻采访车在行驶途中撞伤了人。KTV电视台的采访车撞伤人,与BTT火葬场的运输车辆撞伤人,二者并不存在不同的赔偿责任规则。无论是将“新闻侵权”理解为发生在新闻作品中的侵权事实,还是理解为新闻机构或者新闻从业人员在进行新闻报道中发生的侵权行为,似乎都没有严格的学术意义。

“媒体”也非中文固有之词汇,故《说文解字》等传统辞书无解。《辞海》仅有“媒介”词条(使双方发生关系的人或事务;各种信息的传输手段)。[13]另一词典认为,媒体指交流、传播信息的工具,如报刊、广播等。[14]将媒体与侵权联系起来,所能做出的文义解释是:(1)媒体(如报社、广播电台、电视台等机构)所为的侵权,其所侵害的何种权益在所不论;(2)媒体从业人员(如记者、编辑等)所为的侵权,其所侵害的何种权益在所不论;(3)发生在媒体(如报纸、电视节目)上的侵权,“媒体”作为侵权行为的场所或者载体等。无论做何种解释,能够得出的结论与“新闻侵权”大致相当。

2.学者的专业界定

否定者当然不会也没有必要对“新闻侵权”或者“媒体侵权”做出界定。较早的侵权法专家建议稿认为:新闻侵权是新闻机构或者个人利用新闻作品,损害他人人格权的行为。其对“新闻机构”和“新闻作品”进行了界定,与人们的通常理解略同。[15]在新近的侵权责任法学者建议稿中,作者不再使用“新闻侵权”的概念而是使用“媒体侵权”的概念,不对“媒体侵权”本身进行界定,而是主张(1)加害人为媒体机构或者媒体作品的作者,受害人为一般的民事主体;(2)侵权的形式包括内容严重失实、评论严重不当、未经同意披露隐私、使用污辱性语言、诽谤他人、其他侵害他人人格权的行为。[16]

(二)简单的评论

即使是肯定“新闻侵权”或者“媒体侵权”的学者,也在使用“新闻侵权”还是“媒体侵权”的选择之间举棋不定。而从其主张的建议方案来看,似乎存在以下不可克服的困难:(1)如何解决“新闻侵权”和“媒体侵权”与侵害名誉权、侵害隐私权等侵害人格权的侵权行为之间的关系问题,没有答案;(2)“新闻侵权”或者“媒体侵权”是否存在需要列举规定的特殊性,以及确认这些特殊性的标准是什么,没有答案;(3)“新闻”和“媒体”的范围界定是否能够确定,答案的说服性不强。当然,也有一些细微末节的可斟酌之处,如诽谤他人与“内容严重失实”、“评论严重不当”如何区别开来;内容严重不实并一定构成侵权,如歌功颂德、溜须拍马者。

三、比较法上的观察

(一)从老法典到新法典的规定

如果将有100年以上的民法典称为“老法典”的话,那么《法国民法典》和《德国民法典》当然算得上“老法典”,此外《奥地利普通民法典》也算得上“老法典”。这三部“老法典”均没有对“新闻侵权”或者“媒体侵权”做出任何规定。《法国民法典》甚至没有对受到侵害的权利进行列举,而只是笼统规定过错致人损害的应当承担赔偿责任。《德国民法典》对受到侵害的所谓绝对权利进行了列举,但是列举的权利却不包括名誉权、隐私权等人格权。这种状况后来通过最高法院的判例确认“一般人格权”而有所改观。即使是这样,“新闻侵权”或者“媒体侵权”仍然没有成为一个具有法律意义或者学术意义的话题。这一状况延续了100年也不曾改变。2002年《德国债法改革法》没有规定“新闻侵权”或者“媒体侵权”的责任问题。

1960年颁布的《埃塞俄比亚民法典》可以算比较新一些的民法典,也是备受学者推崇的一部法典。[17]在这部法典中,涉及相关侵权责任的有诽谤(第2044条、第2045条、第2109条)、虚伪表示(第2058条)、虚假信息(第2059条)等,但是它没有对“新闻侵权”、“媒体侵权”做出规定。

1991年颁布的《荷兰民法典》作为一部融合大陆法和英美法精神的比较法杰作,自从其问世以来就受到广泛重视,我国法学界和立法工作部门也十分重视这部法典的参考借鉴价值。该法典第六编第三章是关于侵权责任的规定,涉及本文讨论话题的条文有第四节(误导性公布、比较广告、等)。此外,债法总则第106条规定了侵害名誉、荣誉等的赔偿责任。由于该法典侵权责任法采用了一般条款的立法技术方法,可以认为其第162条(侵权责任的一般条款)适用于侵害人格权的所有案件。需要指出的是,这样一部新法典而且是一部被认为具有浓厚的比较法基础和时代气息的新法典,并没有对“新闻侵权”或者“媒体侵权”做出规定。[18]

1994年颁布的《蒙古国民法典》规定了侵害名誉权、荣誉权、商誉权等人格权的侵权责任(第377条第1项),没有规定“新闻侵权”或者“媒体侵权”。1995年颁布的《越南民法典》规定了侵害名誉、人格、尊严等的侵权责任(第609条),但是没有规定“新闻侵权”或“媒体侵权”。学者起草的《欧洲侵权责任法》规定了侵害尊严、自由、隐私的侵权责任(第VI. -2:203条),没有规定“新闻侵权”或者“媒体侵权”。[19]

1995年公布的《俄罗斯联邦民法典》第1100条规定,传播诋毁名誉、侵害人格尊严和商誉的信息而造成损害的,加害人应当承担精神损害赔偿的责任。[20]但是,该法典没有在此之外对新闻侵权、媒体侵权等做出规定。

(二)简单评述

1.比较法经验的统一性

2.

民商法的许多制度,即使是在大陆法的范围内,也存在一些差异。有的差异属于技术性的,有的则属于价值性的。技术性的差异在比较法上意义甚小,而价值性的差异则值得重视。而就是否承认“新闻侵权”或者“媒体侵权”这一问题而言,在大陆法范围内,无论是老法典还是新法典,却没有分歧:不予承认。

这个如此统一的经验甚至可以延伸至英美侵权法。在英美侵权法中,类似的有名侵权是诽谤(defamation)和侵害隐私权(infringement of the right of privacy)。[21]尽管在实践中,侵害他人名誉权(口头诽谤或者书面诽谤,尤其是书面诽谤)和侵害他人隐私权的加害人往往是媒体或者侵权作品发表在媒体上,但是美国法官和法学家们并没有发明“新闻侵权”(news tort)或者“媒体侵权”(media’s tort)。看来,即使是不太讲究形式逻辑而注重实用和实践经验的美国法,在这个问题上也没有与大陆法分道扬镳:仍然以加害行为侵害的客体(权利)来进行命名,进而展开其制度和规则。

3.比较法经验的可借鉴性

侵害人格尊严、侵害名誉权或隐私权等人格权,并非我国社会里特有的现象;新闻媒体卷入侵害人格权的诉讼,或者成为案件的被告或者其出版物等与案件的争讼有关,这在其他国家也是司空见惯的现象,至少与我国的情况相类似。既然如此,对这类侵权责任加以规定就不是一个具有“中国特色”的特殊问题,而是一个世界范围内的一般性问题。其他国家的经验具有十分强的可借鉴性。为什么其他国家的侵权责任法不规定“新闻侵权”或者“媒体侵权”,值得我们深思。

四、从法律规定到司法解释:官方态度及其评论

(一)相关法律规定与司法解释

保护人格权、规定侵害人格权的侵权责任的基本民事法律是《中华人民共和国民法通则》。民法通则第99条-第102条分别对保护公民(人)的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权做出了规定。第120条则规定了侵害姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权的侵权责任。一般认为,民法通则是以加害行为(或者准侵权行为)侵害的客体(权利)不同作为标准来划分不同类型的侵权行为(责任)的。因此,依据民法通则的规定,我们很容易列举出侵害名誉权、侵害荣誉权、侵害姓名权、侵害肖像权等侵权行为(责任)。但是,民法通则并没有关于“新闻侵权”或者“媒体侵权”的任何直接或者间接规定。其他法律也不存在这样的规定。

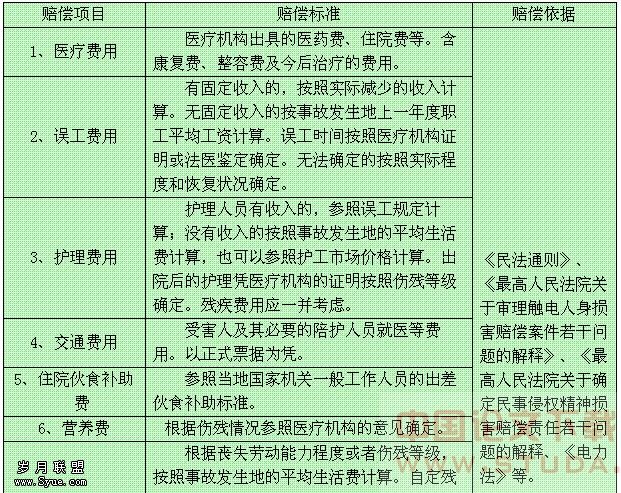

最高人民法院的相关司法解释如下表所述:

司法解释名称 | 相关条文 | 主要内容 | 与“新闻侵权”的关系 | 与“媒体侵权”的关系 |

关于贯彻执行民法通则若干问题的意见 法(办)发〔1998〕6号 | 第149、150、151条 | 侵害姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权的认定与法律责任 | 未涉及 | 未涉及 |

关于审理名誉权案件若干问题的解答 法发〔1993〕15号 | 第六部分 | 审理名誉权案件的程序问题 | 关于新闻单位是否作为被告(主要是程序法问题) | 未涉及 |

关于审理名誉权案件若干问题的解释 法释〔1998〕26号 | 第三部分 | 关于转载作品的被告范围 | 关于新闻单位和出版机构是否可以作为被告(主要是程序法问题) | 未涉及 |

关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释 法释〔2001〕7号 | 第1条第2项和第3项,第2款;第3条第1项和第2项 | 可以提起精神损害赔偿的范围 | 未涉及 | 未涉及 |

民事案件案由规定(试行) 法发〔2000〕26号 | 第二部分 | 216.名誉权纠纷 217.名称权纠纷 218.姓名权纠纷 219.荣誉权纠纷 220.肖像权纠纷 | 未涉及 | 未涉 |

最高人民法院对于侵害人格权案件审理的各个解释基本都以具体的权利本身为逻辑基础,并不存在所谓的“新闻类的权利侵害”。同时,单纯就名誉权的司法解释而言,其中所涉及的关于文学作品引起的纠纷,也是在名誉权的体系中进行解决的。这样的认识,在最高人民法院涉及名誉权侵害纠纷的批复中也有所体现。如最高人民法院关于都兴久、都兴亚诉高其昌名誉权纠纷案件的批复,王大学名誉权纠纷一案的请示报告的复函,最高人民法院关于胡秋生、娄良英等八人诉彭拜、漓江出版社名誉权纠纷案的复函,最高人民法院关于刘兰祖诉山西日报社、山西省委支部建设杂志社侵害名誉权一案的复函,最高人民法院关于朱秀琴、朱良发、沈珍珠诉《青春》编辑部名誉权纠纷案的函)等。[22]也就是说,司法解释所承认的体系是权利分类下的各个领域内权益的保护,而不是将各种权利分拆后归属在不同领域当中。质言之,司法解释不承认“新闻侵权”或者“媒体侵权”,在“案由”中这样的“侵权案件”是不存在的。

(二)简单评论1.立法部门和最高法院的态度

我国从未规定过“新闻侵权”或者“媒体侵权”。这一观点是一贯的和明确的。2002年12月全国人大法工委向常委会提交并经常委会讨论的《中华人民共和国民法》(草案)侵权责任法部分对侵害名誉权、隐私权、姓名权、肖像权等的侵权责任做出了规定,没有对“新闻侵权”或者“媒体侵权”做出规定。草案继承了这一一贯的传统。

最高人民法院在这一问题上与立法保持了相同的立场。尽管多个司法解释涉及到侵害名誉权等人格权的民事责任,最高人民法院在自己的司法解释里对相关案件中新闻媒体和出版机构的诉讼主体地位等做出了解释性规定,但是没有通过司法解释创设或者认可“新闻侵权”或者“媒体侵权”。更为重要的是,最高人民法院没有确认“新闻侵权”或者“媒体侵权”这样的案由。

2.简单的评论

制定新的法律包括制定侵权责任法,对于立法部门长期坚持的观点和最高人民法院在解释相关法律时所持的态度,应当予以充分的重视。这并不是说不能有所改变,而是主张:改变过去的法律传统需要有充分的理由。在此,至少我们还没有看到这样的理由。《法国民法典》的四位编撰者之一的Portalis曾经有过这样的告诫:在我们没有把握未来一定会更好的时候,我们应该保持现状( l,un des quatre rédacteurs du Code civil de 1804 : Il faut laisser le bien quand on est en doute du mieux)。[23] 这样的告诫对于我们今天的民法典起草仍然具有重要价值。

五、民法:抽象的人与抽象的规定(代结论)

(一)民法上的“人”与规范

1、民法上“人”之抽象性

即使是在古代,民法总是被当作“一般法”、“普通法”看待。[24]民法的这种地位到近得到了加强。可以验证的是,中世纪的普鲁士邦法被命名为“普通法”,现在仍然有效的奥地利民法典被命名为《奥地利普通民法》。[25]现代民法虽然不一定以“普通法”命名,但是其基本法地位和其普遍适应性并没有受到任何挑战。确保民法普通法地位及其普遍适用性的关键之处在于,民法将其调整的法律关系的主体设定为“人”。这个“人”是法律确认其有人格却不带有任何特殊标记的抽象的“人”。民法上的“人”与其职业无关,与其性别无关,与其宗教信仰或者立场等无关。这种“人”(民事主体)的一般性,决定了民法的普通法(或者说基本法)的地位。忽视或破坏这个“一般性”,就会将民法降格为特别法。

“新闻侵权”或者“媒体侵权”之肯定者,将新闻媒体或者新闻媒体的从业人员作为一类特别的侵权行为(责任)主体,在这个民法上的“人”之上加上职业符号,其结果将是否定民法的基本法或普通法地位。我们无法设想,在民法·侵权责任法中对工人(无疑是一种带有职业符号的人)的侵权责任、农民的侵权责任、运输系统的侵权责任等做出列举性的规定。

2、民法规范之抽象性

民法与刑法完全不一样,不适用“罪刑法定”主义。由于民事关系的多样性和复杂性,立法者试图制定出包罗万象的民事法律规范来调整千差万别的民事关系的努力,在中世纪后期即宣告破产。[26]取而代之的是建立在的抽象和分类基础之上的“一般条款+列举”的技术方法。

基于这样的立法技术,近现代侵权责任法无需对打死他人之牲口的赔偿责任、打死他人之家禽的赔偿责任、损害他人之房屋的赔偿责任、损害他人之庄稼的赔偿责任等分别做出规定,而只需要对侵害他人财产的侵权责任做出抽象性的规定,因为牲口、家禽、房屋、庄稼均为财产,财产的具体形态是不可能完全列举的,对侵害财产的侵权责任做出抽象的规定即可。同样的道理,近现代民法也不会分别对“用刀杀害他人的牲口的赔偿责任”、“用枪杀害他人牲口的赔偿责任”或者以任何其他方式杀害他人牲口的赔偿责任做出列举性的规定,因为这样的完全列举是不可能的也是没有意义的。[27]同样,如果将“新闻”理解为传媒媒体或者新闻作品,也找不到“新闻侵权”或者“媒体侵权”的立法生存空间:正如侵权责任法无需对发生在广场的人身损害侵权责任与发生在室内的人身损害侵权责任分别加以规定一样,对于发生在新闻媒体上的侵害名誉权、隐私权等人格权的侵权责任也无需加以列举性的规定,因为发生侵权的空间或载体对于责任之构成等没有实际影响。

(二)否认说及其建设性意见

综上所述的必然结论是,对侵权责任的分类,原则上应坚持以受到侵害的不同性质的民事权益作为划分标准。在立法上,对一般侵权行为(责任)之列举性规定,应当遵循这样的逻辑基础;对于特殊侵权行为(责任)之列举,则需要有归责原则、构成要件、免责事由等方面的特别事由。支持“新闻侵权”或者“媒体侵权”的主张之所以不被比较法的经验所认可,也不为我国已有的立法和司法实践所采纳,是因为其与近现代民法的趋势和基本技术方法背道而驰。我们在起草侵权责任法时,需要清楚地认识到这一点,旗帜鲜明地否认“新闻侵权”或者“媒体侵权”进入法条。需要附带说明的是,对侵权责任法抱有太高的期望值,指望通过这样的法律完全解决人格权保护与新闻(出版、言论和表达)自由的关系问题,也是不现实的。侵权责任法主要是关于损害与救济的法律,新闻(出版、言论和表达)自由的范围界定主要依赖于新闻出版法。

本文作者认为“新闻侵权”或者“媒体侵权”不应进入我国侵权责任法的法条,并不否认学者们过去在这一领域进行理论研究的辛勤劳作与重要贡献。其成果作为一种法学文化遗产,对于我们完善有关侵害名誉权、隐私权等人格权的侵权责任之制度建设和促进司法进步仍将具有重要的现实意义。

注释:

[1] 王利明:《民法典学者建议稿及立法理由·侵权行为编》,法律出版社2005年版,第79页以下。

[2] 杨立新:《中华人民共和国侵权责任法草案建议稿及说明》,法律出版社2007年版,第17页以下。

[3] 该建议稿最初以“课题组”的名义发表在《法学研究》2002年第2期,后来编入梁慧星主编:《中国民法典草案建议稿》,法律出版社2003年版,第305页以下。

[4] 载张新宝主编:《侵权法评论》2003年第2辑,人民法院出版社2003年版,第180页以下。麻昌华教授也是《绿色民法典》(徐国栋教授主持)的起草成员,后者关于侵权责任的规定与前者略同。因此,麻昌华教授的观点也是《绿色民法典》的观点。

[5] 王利明、杨立新主编:《人格权与新闻侵权》,方正出版社1995年版。该书2000年出了修订版,可参见修订版第523页以后的论述。在杨立新教授的另一部重要著作中,“媒体侵权”与“新闻侵权”并列;它们又与侵害人格权(侵害姓名、肖像、名誉、隐私等权利)相并列。参见杨立新主编:《类型侵权行为法研究》,人民法院出版社2006年版,第93页以下,第406页以下。

[6] 笔者作为中国社会科学院法学研究所建议稿相关部分的起草人,当时在中国社会科学院法学研究所工作,差不多在该成果发表的前后时间调入中国人民大学法学院任教,并在中国人民大学民商事法律科学研究中心任研究员,顶头上司为王利明教授和杨立新教授,写这篇文章的风险是显而易见的(玩笑了,其实他们很宽容)。

[7] 相关成果有《名誉权的法律保护》(中国政法大学出版社1997年版)、《隐私权的法律保护》(群众出版社1998年版,2004年第2版)以及译著《欧洲比较侵权行为法》(法律出版社2002年版、元照出版公司2003年版)。

[8] 上海辞书出版社:《辞海》1989年版,第3890页。

[9] 转引自王利明等:《人格权与新闻侵权》(修订版),中国方正出版社2000年版,第525页。

[10] 参见张大芝:《“消息”与“新闻”语源考略》,载《新闻研究》1984年第2期。

[11] 邢见堂:《对几个有争议的新闻理论问题的思考》,载《新闻学论集》第16期,中国人民大学出版社,1992年版。

[12] 参见王利明等:《人格权与新闻侵权》(修订版),中国方正出版社2000年版,第523页。

[13] 上海辞书出版社:《辞海》1989年版,第2893页。

[14] 中国社会科学院语言研究所编写:《现代汉语词典》(第五版),商务印书馆2005年版,第928页。

[15] 载王利明教授:《中国民法典学者建议稿及立法理由·侵权行为编》,法律出版社2005年版,第79页。

[16] 杨立新教授:《中华人民共和国侵权责任法草案建议稿及说明》,法律出版社2007年版,第17页

[17] 徐国栋主编《民法典译丛·非洲系列》,薛军译:《埃塞俄比亚民法典》,中国法制出版社2002年版。关于对这部法典的评价,可以参考徐国栋教授为其所做的序言。

[18] 张新宝译,文本载张新宝主编:《侵权法评论》2004年第1辑,人民法院出版社2004年版,第191页以下。

[19] 《欧洲侵权责任法草案》有多个中文译本,可参见刘升亮译本,载张新宝主编:《侵权法评论》2003年第1辑,人民法院出版社2003年版。另外,完整的最新文本见 C. V. Bar (ed.), Principles, Definitions and Model of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR), Sellier. European Law Publisher, 2008, p. 301.

[20] 黄道秀等译:《俄罗斯联邦民法典》,中国大百科全书出版社1999年版,第455页。

[21] 参见《美国法律整编·侵权行为法(Restatement of the Law, Second, Torts)》刘兴善译,地区《司法周刊》杂志1986年印行,第465页以下。

[22] 这些批复的文号为:130083(1996年12月10日)、228758(1995年1月9日)、129886(1999年111月27日)、130081(1993年8月14日)。另外,《最高人民法院公报》也登载了一系列侵害名誉权的典型案例,详参张新宝:《最高人民法院公布的典型侵权百案类评(上)》,载张新宝主编:《侵权法评论》2003年第1辑,人民法院出版社300年版,第40页以下。

[23] 转引自玛丽·格雷(Marie Goré):《惩罚性损害赔偿》 (Les dommages punitifs),侵权法改革国际集,33页,2008年6月苏州

[24] 民法继承了罗马法“市民法”的名称和“万民法”的内容。这是不争的事实。万民法者,普遍适用之法律也。谢怀栻:《外国民商法精要》(增补版),法律出版社2006年版,第3页(“民法一词来自市民法”)。

[25] 1811年的《奥地利民法典》,所使用的德文名称是 Allgemeines Bǔrgerliches Gesetzbuc, 其中的Allgemeines即“一般”、“普通”之意也。

[26] 1794年《普鲁士一般通用法》近2万个条文,却未能囊括社会生活的全部民事关系,后来的《德国民法典》草案没有继承如此繁杂的技术方法。

[27] 而在法律发达史的早期,由于社会关系简单、法学技术落后,确实存在过这样的列举规定,比如罗马法尚对“产生于私犯的债”中的各种行为的列举,在今天看来是缺乏抽象性甚至“不讲究逻辑或者立法技术”的。参见(古罗马)优士丁尼:《法学阶梯》,徐国栋译,中国政法大学出版社2005年版,第419页以下。《十二表法》(第8表·私犯)的情况也如此。这样的情况也发生在《汉莫拉比法典》等古代法典中。