中国民法继受潘德克顿法学:引进、衰落和复兴(上)

关键词: 潘德克顿法学/民法立法技术/人文主义/法律行为

内容提要: 1992 年明确宣布建立社会主义市场体制之后, 开始了大规模的制定民法的工作, 现在有必要对于民法立法技术层面的问题予以认真的思考。中国一百多年之前变法时, 就已经引进了潘德克顿法学, 以后还按照这一方法编制了自己的民法典。但是此时只是继受了潘德克顿法学的外在制度体系, 即立法规则和语言体系; 而没有继受其内在体系即思想体系, 也就是支持这些制度体系的近法律人文主义思想。在上个世纪50 年代大规模引进苏联法学之后, 中国法对于民法人文主义思想和技术规则不但没有积极理解, 反而采取批评的态度, 以至于民法的规则体系被摧毁。这种法律思维一直没有认真清理过。由于市场经济体制的成功, 民法作为市场经济体制下的基本法的地位, 会在中国得以确立; 民法中公民权利观念, 会成为社会的共识; 民法中的规则体系, 比如支配权和请求权作为基本民事权利的划分、法律行为理论和制度、交易中的权利变动制度等, 都会逐渐建立和完善。潘德克顿法学在中国正在走向复兴。

一、引 言

潘德克顿法学是关于民法典编纂的学问, 而中国近现代开始的立法变革, 是在继受潘德克顿法学的基础上进行的。如果要考察中国当前民法立法的逻辑与技术层面的问题, 就应该对潘德克顿法学知识体系进入中国的效果予以认真分析, 这应该是中国民法基础理论方面的一项很有意义的工作。

中国古代法系国家法、民法、刑法、行政法融为一体, 实体法与程序法一并规定, 立法上呈现超大法典模式。[1]近代中国法制改革之初, 这种“诸法合体”的模式即被放弃, 开始采取大陆法系的立法模式, 分别编撰宪法、刑法、民法、商法的实体法以及程序法。这一变革对于中国民法的意义重大, 因为从此民法至少是从形式上脱离了附属于公法的低下地位, 具备了成为民间社会基本法的可能。

从世界近代民法法典化[2]运动的考察可以看出, 民法的制定, 其实并不仅仅只是民法技术层面的革新, 更重要的, 首先是民法所代表的法律人文思想的演进。法律内在的思想和外在的技术之间, 其实不可以脱离开来。中国在清朝末年进行的法律改革就是引进大陆法系概念与知识系统, 此后中国还有几次继受外国法律的大规模的动作。所以现在中国使用的民法, 不论是其概念与知识体系, 还是其思想体系, 基本上都是外国法引进的结果。当然清朝末年的这种继受, 主要是对西方法律知识体系尤其是德国潘德克顿法学的外在形式的继受。这种继受虽然也是困难的, 但是相对于近现代西方民法思想的继受, 法律技术或者法律形式的继受还是要显得容易一些。从上个世纪初期到中期, 中国事实上处于分裂状态和外国强权支配之下, 为了实现国家的统一, 中国社会对于强权普遍采取了容忍甚至欢迎的态度, 因此民法所张扬的自由精神难以得到发挥。中华人民共和国成立之后, 发生了对于苏联法的大规模继受。这一时期的中国法学, 整体上而言特别强调社会主义法学的革新性, 强调从内在思想和外在形式方面彻底否定西方法学, 否定东西方法律的相互借鉴的正当性, 民法以及其他法律的发展多处于停滞状态。当然, 潘德克顿法学在中国的影响也已经荡然无存。

1980 年代中国实行改革开放政策以后, 中国社会认识到民商法作为市场经济基本法的作用,法学界对于民法的思想和技术采取了接受的态度, 中国民法出现了发展的高潮, 法律的制定和法学的发展都非常快。这一时期, 关于德国法学尤其是潘德克顿法学的引进, 成为中国民法学发展的一个亮点。[3]

潘德克顿法学是关于民法立法技术的学说, 该学说在中国事实上走向了复兴。当然, 在中国也有学者主张按照英美法体系发展判例法, 也有学者主张按照罗马法或者拉丁法系特点制定中国法, 但是这些学者的声音没有成为中国民商法学界的主流, 也没有对近年来的中国民商法立法产生比较大的影响。中国近年来颁布了合同法、公司法、物权法等对市场经济发展具有至关重要意义的立法。这些法律的内容, 已经能够遵守市场经济体制下的民法基本理念和制度原则, 而从立法体系和立法技术上看, 这些法律还是遵守着潘德克顿法学的基本逻辑。虽然在当代世界有所谓的“解法典化”或者“反法典化” (decodification) 的观点,[4] 但是从目前的情况看, 中国民法的发展仍然坚持着依据潘德克顿法学的立法模式进行法典化的道路。

从中国正在进行的一项民法立法“侵权法”的研究和讨论来看, 潘德克顿法学在中国的复苏可以得到更好的验证。虽然目前对于该法应该使用什么名字(在学者建议稿和立法机关制定的征求意见稿中, 该法有“侵权法”、“侵权行为法”、“侵权责任法”等各种不同的称谓) , 以及立法将采取什么编制体例和结构, 中国学者有十分广泛的争议。但是, 对于该法编制的基本法理逻辑, 思路大体是一致的, 即侵权指的是对于绝对权的侵害, 侵权法的制定, 也应该遵守这一逻辑。而绝对权和相对权的区分, 可以说是潘德克顿法学对于民事权利区分的特征。当大多数学者能够利用这一理论的时候, 说明该理论基本上已经成为学术界的共同观点。[5]

鉴于中国法内在的思想体系和法律技术均来源于对外国法的继受, 所以应该对外来的法律思想和技术, 当然也包括潘德克顿法学的思想和技术, 按照中国的基本国情予以认真的评价。

对于其中的精华予以坚持, 对其中的糟粕予以放弃。中国已经融入了国际化的潮流, 法学尤其是民法学的发展不可能再像以前那样在某种引进极端理论的基础上自设前提、自我演绎、自我封闭、自圆其说了。

二、中国继受潘德克顿法学之初

中国引进民法概念与知识体系发轫于清末变法。“司法之革新事业始于清光绪二十八年, 自是年设修订法律馆, 先后所订有民律草案、商律草案、公司法草案、海船法草案、破产法草案各案⋯⋯”[6]在这一过程中, 关于民法典的编纂情况是: “宣统三年法律馆编纂成功五种法典,即大清民律草案第一编总则, 第二编债权, 第三编物权, 第四编亲属, 第五编继承⋯⋯”[7]虽然这一民法草案尚未正式颁布而成为法律, 但是它开启了中国接受西方法律知识的大门, 而且奠定了中国编制民法典的基础, 后来数十年的民法典编纂都是在这个基础上进行的。

从清末的民法立法可以看出, 中国立法从此接受了大陆法系的立法模式, 它不但将公法和私法予以区分, 而且在私法体系内部, 又将民法、商法等予以区分; 令人瞩目的是, 它所编纂的民法典草案, 完全采纳了德意志法系的立法模式, 其五编章的结构, 与德国民法典完全一致。

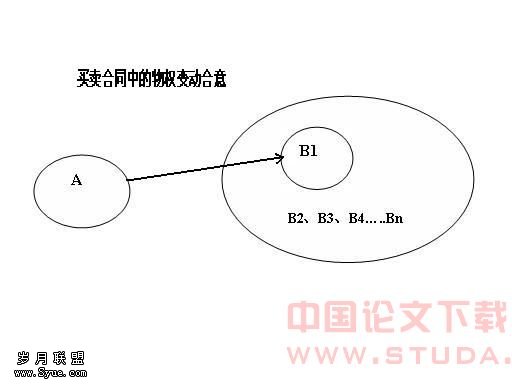

尤其重要的是, 对德国民法关于物权行为理论的各项规定, 该法律草案也一并采纳了。例如,该草案第979 条规定: “依法律行为而有不动产物权之得、丧及变更者, 非经登记, 不生效力。”第980 条规定: “动产物权之让与, 非经交付动产, 不生效力。但受让人先占有动产者, 其物权之移转于合意时, 生效力。”可以清楚地看出, 这种物权变动的公式要件主义、强调物权合意的规则, 其实直接来源于德国民法的潘德克顿法学, 而不是来源于当时作为中国立法摹本的日本民法。日本民法在这些规则方面, 其实是继受了法国民法; 而中国民法就比较坚决而且完整地继受了潘德克顿法学。这一段历史, 中国民法学界长期以来基本上忽视了。

应该指出的是, 在这次法制变革中, 日本法学家发挥了极大的作用, 他们为中国的法制事业不但贡献出了自己的学识, 也表现出放弃狭隘民族主义的学术勇气。当时协助中国编制民律草案的日本学者松冈义正、志田钾太郎, 并没有建议中国采纳日本法的立法模式, 而是采纳在法理上更为精确、更容易引进、更方便适用的德意志法学的知识系统。为什么要在法国法、日本法和德国法之间选择德国法的概念与知识系统作为继受的对象? 原因在于中国立法者已经就这些外国的法律素材进行了认真的比较, 当时的修订法律大臣的奏疏中说: “原本后出最精确之法理, 学术之精进由于学说者半, 由于经验者半, 推之法律, 亦何莫不然? 以故各国法律愈后出者最为世人瞩目, 意取规随, 自殊剽袭, 良以为学问乃世界所公, 殊非一国所独也”。[8]

因此, 近代中国民法改革之始, 就是对德意志民法学说完全彻底的继受, 而且中国不但继受了德意志法学的外观体系, 而且继受了支持这种法典编纂模式的理论, 即潘德克顿法学。这尤其表现在关于物权变动模式的选择方面。这一点与日本民法相比可以清楚地看出来。近代日本民法也是西方法律继受的结果, 似乎也是继受德意志法系立法模式的结果, 其立法从表面上看也继受了德国法系的物权与债权的区分结构, 但是它只是继受了德国法系物权与债权的法律性质的区分, 却没有继受德意志法系的关于这些权利发生变动的法律根据的区分, 没有清楚地继受德意志法系的特征处分行为理论。[9]所以日本法并没有彻底继受潘德克顿法学。正如日本近现代杰出的法学家我妻荣先生指出的, 这是日本民法的一个遗憾。[10]但是中国的民法基本上继受了德意志法系的全部制度精神。这一点现在看来特别值得指出。

此后经过20 多年的立法研究, 中国终于在1930 年前后完整地颁布了自己的《民法典》。该法典的产生, 似乎可以说基本上是一个移植的结果, 而不是制定的结果。从立法的体例上看,该法典与《德国民法典》完全一致, 它同样包括总则、债、物权、亲属和继承五编。虽然也有过大规模的本土社会调查, 但是立法的基本原理和大量素材来源于国外尤其是德意志法系。参与这一立法过程的法学家梅仲协先生说: “现行民法, 采德国立法例者, 十之六七, 瑞士立法例者, 十之三四⋯⋯”[11]该法律的境外资源, 占立法素材的十分之八九, 而法律的本土资源, 只占立法素材的十分之一二。

可以肯定地说, 中国1930 年《民法典》的最显著的特征, 是受《德国民法典》的巨大影响。所不同者, 是该法典在物权编部分规定了具有中国传统色彩的典权以及永佃权, 在亲属编部分依据男女平权的观念建立了新型婚姻家庭制度, 这要比同时期的德国民法先进很多。但是总的来说, 该法典在财产权利部分的规定, 其基本的素材更多地来源于德国法、瑞士法而不是本土法。这部法典最显著的优点, 是它从一开始就接受了作为德意志法学特征的“处分行为理论”或者物权行为理论, 在涉及物权变动的法律规则方面, 它的规定与《德国民法典》完全一致。[12]因为民法的基本结构正是关于物权与债权的区分, 而中国1930 年《民法典》不但从物权与债权的法律效力上进行了区分, 而且从这两种权利的法律根据和法律关系方面进行了区分。

上文所说的清末民法草案物权法部分关于物权行为理论采纳的情况, 在这部民法典中得到坚持。

可以很清楚地从该法第758 条、第761 条等项规定中看出这些内容。另外应该指出, 该法在中国地区上个世纪末期予以修改的时候, 立法机关所做的立法说明, 明确地强调了依据物权行为发生物权变动的立法要件, 应该不同于非依据法律行为发生物权变动的条件。并且, 此时立法说明中明确指出, 从清末时代编制民法典草案时, 即已经承认和采纳物权行为理论。[13]所以,中国民法成为继受德意志法系最为彻底的法律。

这一点与日本民法形成了一个很有意思的对照: 日本民法也承认物权与债权的法律效力的区分, 但是却基本上不承认物权变动与债权变动的法律根据的区分。日本民法典最关键的法律条文, 也就是关于物权变动的法律根据的条文(日本《民法典》第176 、177 、178 条等) , 与法国民法的规定基本一致。所以日本民法从这一点看, 只具有德意志法系的形式而不具有其实质。

1930 年中国《民法典》从立法技术的角度看, 既继受了德国民法概念精确、体系完整的优点, 同时也避免了德国民法的语言和技术过分强调法律专家的专业化而忽视民众化的缺陷, 它的大量的规定, 采用了适合中国本土的法学语言。[14]这部立法不论从基本结构还是从具体规范的角度来说, 质量都是很高的。

中国法学界在评价这一段历史时, 常常指出这一阶段先辈法学家对外国法继受的盲目, 这一评价从历史事实看并不准确。从现在看到的资料, 证明这一时期的法学家对于选择哪种模式的立法予以引进, 是经过认真思考和比较研究的。现在阅读这些成果的时候, 常常为我们有这样的先辈而感到自豪, 也为我们今天民法典立法过程中在立法思想和立法技术方面的不成熟而感到尴尬。

三、中国20 世纪中期对苏联法学的继受

中华人民共和国建立初期, 当时发挥宪法作用的《共同纲领》尚许可市场经济的存在, 因此中国尚存在着民法发展的土壤, 但这一时期并不长久。由于追求彻底革命的结果, 中国开始以完全照搬的方式引进苏联民法。

从外在的立法形式上看, 苏联法学中的民法概念体系也来源于德意志法学, 1923 年的《苏俄民法典》, 由总则、物权、债权和继承四编组成, 从中还可以看到潘德克顿法学的影子。但是苏联民法没有规定亲属编, 之所以如此, 是认为民法是财产法, 不能包括亲属问题, 从此亲属法这个重要的民法范畴脱离了民法。后来, 因为现实中计划经济体制加强, 社会生产资料基本上国有化, 以调整交易关系为特征的民法的作用范围被大幅度压缩, 因此苏俄民法又发生了体例上的重大变化, 即取消物权法, 只规定所有权。[15]这种立法模式和理论, 本来只是苏联自己的国情演变的结果, 但是长期以来, 却被一些国家盲目地当作社会主义的特征, 不仅仅是东欧国家, 中国当时的法学也认可其为经典, 改革开放之前出现的几个民法典草案, 都是这样的结构。

那时, 中国民法中没有形式意义的物权法与亲属法的概念和知识系统。

从法律的政治功能角度看, 苏联法与大陆法系民法也有了本质的区别。苏联法学强调法律体系必须建立在计划经济体系之上, 必须为贯彻计划经济服务, 民法尤其是如此。另外, 它强调法律为阶级斗争服务, 把法律制度的各个方面都理解为无产阶级革命的工具, 这样, 法律的技术规则演变成为政治工具。到20 世纪40 、50 年代, 已经建立了自圆其说的“社会主义法学体系”。这一时期的苏联法学, 是已经完成了对于西方法律从概念体系到立法精神的彻底批判和改造的产物。在立法指导思想方面, 它彻底否定了近现代以来民法所接受的以人文主义为核心的思想和价值体系, 否定了近现代民法的所有权理论、意思自治理论; 而在立法技术方面, 由于计划经济主导, 因此传统民法建立的规范市场以及交易的制度体系也基本上被废除了。当时中国继受的就是这样的法学。

但是从后来中国的民法发展状况看, 它的法学知识体系尤其是民法学比苏联民法更加极端、更加片面。比如, 在苏联和东欧国家, 都普遍存在大量的私有生产资料所有权, 尤其是作为生活资料的土地私有所有权。而中国到“文化大革命”时期, 已彻底消除了土地的私有所有权。

苏联以及东欧国家都存在着大量的住房私有所有权, 而中国长期以来城市居民基本上没有住房私有权。苏联和东欧很早就制定了自己的民法典, 但是中国在将近40 年的时间里, 根本就无法制定民法典。即使是它所起草的民法典草案, 也都成了阶级斗争的宣言书。[16]在中国法律制定和研究中, 社会和法学界似乎一直非常重视立法的政治问题。比如刚刚生效的物权法就遭到一些人严厉的政治批判。从理论上看, 他们对于物权法应该解决什么问题,不能解决什么问题, 完全一无所知。比如, 他们反对物权法中不动产登记制度的一个重大理由,就是该制度没有解决贫富差距问题。[17]其实, 不动产登记制度怎么能作为平抑贫富的手段呢? 仅仅从这一点就可以看出, 这些学者法学专业知识的贫乏。

相对而言, 中国学术界大多数人的观点是温和的, 适度的。笔者自始参加中国物权法的起草与编制工作, 后来也参加中国民法典的编制工作, 在此过程中, 深感中国民法学者的知识背景和外国民法学界的差异非常之大, 也同样感受到苏联法在中国影响之大、危害之深。写作此文, 也是希望在民法学界以至于法学界能够认真清理中国继受苏联民法以及在此基础上所发展出的极端主义法学。

首先, 我们应该清理苏联法学的思想精神。这种法学的基本特点, 就是否定以民事权利作为核心的民权在法制社会的基础作用。不论是依据法的法理, 还是依据社会主义思想, 在中国都应该建立人人平等、民权优先、公权保护私权的法学观, 这也就是“以人为本”的法学观。而在苏联法学里, 权利来自于法律的赋予, 每个人的权利只能根据在“所有制”中地位的差异有区别地得到保护。这样即使是合法财产, 也会有法律地位尊卑的区分。更进一步, 与这些财产相联系的人, 也有了“全民身份”、“集体身份”和“个体身份”的差异。这就严重地违背了社会主义的理想和本意。

从法律技术的角度看, 苏联法中基本上没有交易的民法观念和制度体系, 其技术规则是计划经济体制的反映。所以在这一次物权法制定中, 即使是民法学界的很多人, 也无法准确理解物权法对于保障交易安全所建立的制度, 原因就是这些学者过去的知识背景中, 基本上没有这些内容。这一次物权法制定中, 坚持苏联法的观念始终占据上风, 最后颁布的物权法还是坚持了苏联法关于财产所有权的“三分法”的主张, 法人——尤其是法人的财产权利的规定,仍然被纳入“国家、集体、个人”这种模式之内。公有制企业的财产权, 也被当作国家所有权的一种实现方式, 这就违背了改革至今所确定的以法人制度改造公有制企业制度的目标和法律原理。目前中国公司法对于这一点的法律规则已经有很大的进步, 即原公司法第三条第三款的规定, 已经在公司法的修改中废除了, 而物权法草案却仍然坚持了这一被废除的法律条文。把企业仅仅作为所有权的客体, 不承认其作为法人充分的所有权, 就是计划经济体制的法律规则。

苏联法学的这些思想和技术规则, 对中国并没有产生好的效用, 即使是从苏联留学归来的老一代法学家对此也深有感触。[18]

总之, 苏联法的观念体系和技术规则体系不但与市场经济的要求相悖, 而且不符合中国当前建立的以人为本、以民为本的可持续发展战略的要求。对这些过时的法律观念的清理, 应该是中国法学界必须立即动手、而且必须长期坚持的任务。

1978 年到1992 年, 可以看作改革开放的初期。这一时期是中国摸索适合自己需要的体制的时期。中国的民法还是没有脱离自设前提、自我演绎、自圆其说的局面。在经济层面中国可以说向世界开放了, 但是在法学知识更新方面却显得非常拘谨。一方面由于多年来斗争的原因, 人们不敢大胆引进和接受西方的法学尤其是民法理论(基于同样原因, 人们也没有胆量从学习自己的前辈所继受的大陆法系法学) ; 另一方面也是因为当时没有足够的外语人才, 法学界基本上无法知道西方民法的发展情形。

这一时期的民法发展表现出中国法学界试图脱离苏联法学的努力, 但是这一努力显得非常艰难。1986 年制定的《民法通则》可以说清楚地反映出这一特点。该法虽然表现了改革开放初期中国立法者摆脱苏联法、建立适合改革开放的民法制度的一面, 但是它的基本法律用语还是苏联法的那些内容。《民法通则》坚持了计划经济原则, 坚持了对于各种合法财产不能平等地予以承认和保护的思想。这些, 在当时那种环境下是可以理解的。我们应该肯定, 《民法通则》在中国的经济体制改革和政治进步中发挥了极大的作用。比如, 它规定中国民法调整平等主体之间的财产关系和人身关系, 这一点打破了计划经济体制铁板一块的法律调整方式, 从法律思想方面承认了中国民法社会的存在, 奠定了民法的发展基础; 它关于法人制度的规定, 为后来的经济体制改革和政治发展创造了前提和手段; 它关于各种民事权利的规定, 开启了中国民权社会的篇章; 它关于民事责任的规定, 成为中国法院系统最为重要的裁判规则。

尤其应该注意, 它关于物权变动与债权变动基本关系的规定(第72 条第2 款) , 果敢地坚持了德意志法学的潘德克顿法学的基本要求。该条文的基本含义是: 依据合同取得所有权的, 所有权的取得在标的物交付时生效, 而不是与合同同时生效。[19]《民法通则》所确立的这一原则,与1990 年代的《城市房地产管理法》、《担保法》以及《合同法》的法律技术规则显著不同。这说明, 当时中国法学界关于物权与债权的法律效果以及法律根据的区分这些法律技术规则的认识, 还是清楚的。

1980 年代末到1990 年代初期, 日本当代法学进入中国并且产生了巨大的影响, 这一点成为这一时期中国引入外国民法学说的亮点。当时, 法学界有一种强烈的摆脱苏联民法、重归大陆法系民法传统的倾向。但是由于迅速学习西方语言的困难, 一些法学家开始学习日语, 希望能够借助于语言的便利实现知识更新。学习日本民法的群体很快地成长起来, 他们的知识对于后来中国民法尤其是合同法的制定发挥了很大的作用。中国这一时期颁布的《担保法》、《城市房地产管理法》以及《合同法》等, 都受到日本法学的影响。通过日本法的学习, 中国法学界开拓了视野。1999 年颁布的《合同法》在与国际法理接轨方面实现了很多突破, 其成就首先是应该予以肯定的。

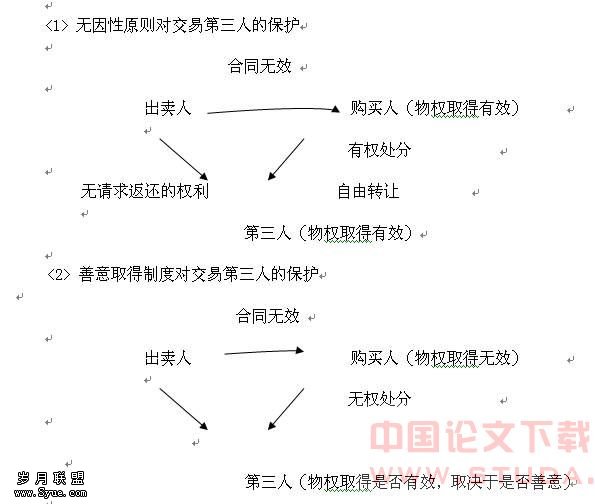

但是也正因为如此, 这一时期的中国民法打上了浓重的日本法学的特色。最为显著的就是在债权与物权的法律效果、债权与物权变动的法律根据方面的技术规则建设中, 《担保法》以及后来的《合同法》都放弃了1986 年《民法通则》采纳的物权变动与债权变动相区分的理论和制度, 转而采纳法国法和日本法上的“同一主义”立法模式——依据一个债权意思表示统一发生债权变动和物权变动的效果的立法模式, 因为只有一个统一的意思表示, 所以物权变动无效的时候, 债权意义上的合同也无法生效。[20]这样, 中国民法在这一时期虽然承认了物权和债权这些潘德克顿法学的概念, 但是却没有承认它们法律效果的区分, 因此这些法律并没有真正采纳潘德克顿法学的立法技术。这些不合逻辑和法理的观念被立法采纳后, 对经济生活实践造成了消极的后果。[21

注释:

[1]以世界著名的《唐律》也就是唐代《永徽律》为例, 该法典共有12 篇“律”, 共500 条, 其内容包括等级身份、宫廷守卫、官制及职责、婚姻家庭、国库财政、越制越权行为、叛乱和劫盗、诉讼、诈骗等方面。对此, 请参见杨鸿烈:《中国法律发达史》(上卷) , 上海: 商务印书馆, 1930 年, 第350 页。

[2]自启蒙运动后期, 欧洲各国出现了以编制民法典、依据民法的系统化为手段, 来达到限制公共权力侵害民权的“法典化运动”。支持这一运动的思潮, 为“理性法学”。此时出现的民法典, 以法国民法典为代表, 另外, 普鲁士、巴伐利亚、奥地利、荷兰、意大利等国, 均编制出了自己的类似法典。

[3]笔者的一些研究是中国大陆地区这一领域比较早的作品, 如《德国民法物权体系研究》, 发表于梁慧星主编《民商法论丛》第5 卷, 北京: 法律出版社, 1996 年; 《德国当代物权法》, 北京: 法律出版社,1997 年。另外,“德国当代法学名著”编辑委员会出版了“民法总论”、“物权”、“债权”以及法律思想方面的著作十余本。中国政法大学出版社出版的中华民国时代民法立法系列丛书, 其中有不少介绍中国早期引进潘德克顿法学的著述。这些著作对于当代德国民法学术思想在中国的传播发挥了很大作用。

[4] 2005 年在上海召开了“法典化还是解法典化”的国际学术会议, 来自欧洲的学者介绍了“解法典化”概念在欧洲的发展。中国学者对此亦有不少持肯定的态度。该会议的学术集正在出版中。

[5]参见孙宪忠、汪志刚、袁震:《侵权行为法学术报告会述评》,《法学研究》2007 年第2 期。

[6]杨鸿烈:《中国法律发达史》(下卷) , 第898 页。

[7]杨鸿烈:《中国法律发达史》(下卷) , 第904 页。

[8]杨鸿烈:《中国法律发达史》(下卷) , 第906 页; 谢振民编著: 《中华民国立法史》(下册) , 北京: 中国政法大学出版社, 2000 年, 第745 页。

[9]日本民法第176 条、第177 条、第178 条规定, 物权变动仅以当事人的意思表示而生效。不动产登记和动产交付不是物权变动的生效要件, 而只是发挥对抗第三人的效果。

[10]这一观点是星野英一先生在纪念我妻荣先生的一篇文章中转述的。此文的出处, 参见王茵: 《德国、法国、日本的物权变动立法模式比较研究》第10 页注释, 北京: 商务印书馆, 2003 年。

[11]梅仲协:《民法要义》, 北京: 中国政法大学出版社, 1998 年, 初版序。

[12]参见王泽鉴:《民法物权•第一册》, 台北: 三民书局, 2001 年, 第20 页以下。对立法部分, 可以台湾“司法院”大法官林纪东、郑玉波等主编: 《新编六法参照法令判解全书》, 台北: 五南图书出版公司, 1986 年, 第180 页以下关于物权变动的各个条文的解释。到20 世纪下半叶台湾修订民法典时, 更加确定了坚持这一传统做法的思路。

[13]参见林纪东、郑玉波等主编:《新编六法参照法令判解全书》。

[14]参与制定该法典的梅仲协先生认为, 这一点是参照《瑞士民法典》的结果, 同时也是尽力涤除早期立法方案中存在的日语口气的结果。参见梅仲协:《民法要义》, 第19 页。

[15]关于苏联的这种做法以及原因, 请参见库德利雅夫采夫主编:《苏联法律辞典》(第一分册) , 北京: 法律出版社, 1957 年, 第105 页。

[16]最典型的是, 1962 年, 中国立法机关起草一部民法草案, 该草案完成于1964 年8 月, 由252 条共3 编组成: 总则、财产的所有和财产的流转。它几乎完全放弃了传统的民法概念和术语, 充满了中国流行的政治口号。这个草案的基本特征是强调当事人的义务重于权利。这一点反映出中国社会当时处于“义务本位”的状态。另外, 在1964 年的草案中, 涉及基于侵权产生的义务、不当得利和无因管理的内容都被完全删除, 知识产权也被奖励制度所取代, 民法的制度系统简化到极端。即便如此, 由于后来更为激进的“文化大革命”, 这个草案没有颁布施行。对这个草案, 因为已经有公开的资料, 故此处不加以介绍了。

[17]对此可以阅读刘怡清、张勤德主编《巩献田旋风实录——关于物权法的大讨论》(北京: 中国财政经济出版社, 2007 年) 一书中巩献田的文章。

[18]参见魏甫华:《对张仲麟先生的访谈录》,《中国法律人》2004 年第4 期。

[19]这一规则当然仅仅适用于动产, 而当时中国尚没有不动产的交易行为。

[20]对此可以参考的法律条文, 有1995 年《城市房地产管理法》第37 条, 《担保法》第41 条; 1999 年《合同法》第51 条、第132 条, 以及最高法院1995 年关于贯彻房地产管理法的司法解释等。

[21]这些立法的消极后果, 可以参照拙作《从几个典型案例看民法基本理论的更新》一文中评议的几个案例。该论文载《争论与思考——物权立法笔记》, 北京: 中国人民大学出版社, 2006 年。