期待可能性的体系地位

内容摘要:对期待可能性理论加以系统研究乃至积极借鉴,首先需要解决的是在我国当下的犯罪论体系中期待可能性的地位问题。在详细介绍和评述了期待可能性理论在日本刑法学中的体系地位以及是否需要对期待可能性之适用加以限制的观点后,文章认为,我国四要件的犯罪论体系中没有期待可能性的恰当位置,而在犯罪论体系之外讨论期待可能性也不妥当。真正引入这一价值蕴含丰富的理论,有赖于对我国的犯罪论体系加以阶层式改造。

关键词:期待可能性 犯罪论体系 超法规的阻却责任事由 限定的适用 平面与阶层

具有责任能力,也具有故意、过失甚至违法性意识的可能性,在具体的情形之下,作出该违法行为完全没什么无理可言的场合,已经不能对于行为者加诸责任非难。换言之,在具体的事情之下,仅仅在能够期待行为者做出适法行为的场合,才能对行为者加诸责任非难。在具体的事情之下,能够期待行为者作出适法行为这一点,就是所谓的期待可能性。这里,存在期待可能性的话,责任非难即属可能;期待可能性若不存在,责任非难即为不可能。在这个意义上,期待可能性可谓是责任非难的限界。期待可能性是规范责任论的核心概念,而期待可能性的理论,被富兰克、弗罗依登塔尔、戈尔德施密特等德国学者所,在今日的日本,也占据了通说的地位。那么,期待可能性理论在德日的阶层式犯罪论体系之中处于什么样的地位?在我国传统的四要件的犯罪论体系中,期待可能性的命运又如何?这是本文基本的问题意识。

一、引论:期待可能性在犯罪论体系中的地位

——日本刑法理论的学说状况

就期待可能性在犯罪论体系中的位置而言,在其属于责任论的问题这一点上,日本的刑法学说上几乎是一致的。【1】可是,在期待可能性与故意、过失等其他的责任要素的关系上,学说又是各种各样。大致分来,主要包括如下三种见解:1、认为期待可能性是故意、过失的构成要素(成立要件)的见解(泷川幸辰、小野清一郎、团藤重光等),2、将期待可能性作为与故意、过失不同的,与其相并列的第三个责任要素的见解(大塚仁等),3、将期待可能性的不存在作为独立的责任阻却事由来考虑的见解(佐伯千仞、中山研一、福田平等)。“只是,不管采取何种学说,若是期待可能性不存在的话则责任被否定而不可罚,在这一点上是没有差别的。学说上的不同纯属理论上的争论。”【2】即便果真如此,对以上各种学说逐一检讨,并且厘定各自优劣,对于主张重构犯罪论体系的学界而言,可能还是具有直接的意义的。

(一)故意、过失的构成要素说【团藤说】

1、基本的主张

将期待可能性理解为“故意、过失的要素”的论者,在日本刑法学中具有相当的影响,特别是在较早的老一辈的刑法学者之中,不少学者采纳此说。比如团藤重光教授认为,就故意犯而言,仅仅说行为者表象出犯罪事实且予以容忍并诉诸了行为时,我们还尚不足以对行为者的人格态度予以充分的评价。为了对行为者作出非难可能性的判断,不是要看一般的人格态度,而是有必要看在具体事情的场合的人格态度。因此,即便存在犯罪事实的表象、容忍(根据学说来说进一步的违法性的认识),假如置于具体的情形之下,做出这一行为完全没有什么不合理的(不能被期待不作出该行为)的场合,由于已经不能对于行为者加诸非难,则期待可能性就必须作为故意的成立要件来考虑。【3】再者就过失犯而言,既然过失也是非难可能性,则期待可能性的理论不仅在过失责任这里也是妥当的,而且较之故意责任而言,可谓是更为妥当的。不仅如此,团藤教授还指出:“认为期待可能性作为与故意或者过失相并列的第三个责任要素的立场是存在的。限于将故意或者过失只看作是单纯的心理的东西的意义上,这一观点是正确的。但是,在将故意、过失看成责任形式的时候,则故意责任、过失责任,都必须是包含非难可能性的要素的。欠缺期待可能性的时候,故意责任、过失责任本身被阻却。”【4】由此,团藤积极地主张期待可能性是故意、过失的构成要素。

2、批判

这一学说受到了持不同观点者的批判。比如福田平教授明确指出,期待可能性与故意(事实的故意)在把握的方法上是不同的,从而,将期待可能性这一规范的要素视为作为心理活动形式的故意的要素是不妥当的。[5]内藤谦教授更进一步指出,理论地看待责任之构造的话,故意、过失是以对于犯罪事实特别是结果惹起的心理状态为问题的,而与此相对,期待可能性,是以这样的故意、过失之存在为前提,期待作出相应违法行为之外的适法行为这一意思决定的可能性为问题的。这样,故意、过失与期待可能性,问题的所在与把握的方法皆不相同,与故意、过失是责任的原则的、心理的要素相对,期待可能性是责任的规范的要素。从而,将作为规范的要素的期待可能性理解为作为心理的要素的故意、过失的构成要素,可以认为是不适切的。[6]

(二)与故意、过失相并列的责任要素说【大塚说】

1、基本主张

这一学说主张,作为客观的责任要素的适法行为的期待可能性,与属于主观的责任要素的故意过失相区别,是与从来的责任要素相并列的积极的要素。[7]

2、批判

针对这一学说,前田雅英教授批判说,“该说认为期待可能性也是应成为犯罪的事实的一部分这一旨趣,这么说来也是不妥当的。检察官一方必须要时常证明期待可能性之存在,这是不合理的。”[8]

(三)独立的责任阻却事由说【福田说=本文所赞成】

1、 基本的主张

这一学说,是将责任能力与故意、过失理解为“责任的原则的要素”而将期待可能性的不存在(“期待不可能性”)理解为“责任的例外要素”的立场。这一立场在日本刑法学者中支持者众多,佐伯千仞、江家义男、平场安治、大野平吉、中山研一、吉川经夫、浅田和茂、齐藤信治、野村稔、香川达夫、庄子邦雄、大谷实、川端博、前田雅英等,都持此说。为我国学者比较熟悉的福田平教授也赞成此说。他指出,是应该将期待可能性的存在视为责任的积极要素,还是应该将其不存在视为责任阻却事由,彼此的看法翻过来看的话,就会转化为对方的见解,实质上也就可以说没有多大的差别。[9]将责任能力和故意、过失予以整合,构成责任的原则型,责任能力以及故意或者过失若是存在的话,由于可能期待行为者作出适法行为,其作出了违法行为这一点就可能加以非难,这里就存在着这样的大致的推定(原则型),在具体的场合,存在着打破这样的推定的事情,即,不存在适法行为之期待可能性的场合是存在的(例外型),在这一场合,由于不能使其承担刑事责任,则期待可能性的不存在,也就成了责任阻却事由。从这一点来看的话,这一学说在思考上可谓是优越的。[10]著作已经译入我国的川端博教授也指出,期待可能性,由于是在例外的事态中被作为问题,适合责任判断中的“原则—例外”的构造类型,所以应该支持将期待不可能性作为超法规的责任阻却事由来理解的学说。这样的理解方法,在思考经济上、诉讼手续上都是有益的,实际说来也可谓是妥当的。[11]内藤谦教授也认为,这一学说,将期待可能性的不存在的例外的性格予以明确,而且,在期待可能性的不存在的场合的诉讼法的操作上,可以认为基本上是妥当的。[12]

2、批判及其反驳

针对这一学说,采纳了将期待可能性作为与故意、过失和责任能力并列的“独立的第三责任要素说”的大塚仁教授提出了批判。他认为,期待可能性不仅涉及责任存否这一面,在决定责任之轻重的程度上也发挥着重要的作用,既然如此,将其作为单纯的消极的责任要素来看待是不适当的。[13]

对此,福田平教授反驳道,确实,在期待可能性作为决定责任的轻重之要素的意义上,其属于责任要素。可是,承认期待可能性具有作为决定责任之轻重的要素的意义,可以说与将期待可能性作为同故意、过失相并列的积极的责任要素这一点,其间是没有论理上的必然性的。[14]内藤谦教授结合日本的判例状况指出,阻却责任事由说也可以看作是,承认期待可能性的减少是使责任减轻的要素的前提下(在这个意义上,可以说肯定了其作为责任要素这一点)、其减少至极端的场合(期待可能性不存在)理解为责任阻却事由。而且,下级审判决中,在不存在期待可能性的场合,属于责任被阻却这一点,作为类型来说是最多的(三井煤矿放哨事件福冈高裁判决之外,超过了20件)。从而,最高裁判所,尽管是一般论,也认可了以期待可能性的不存在为理由而否定刑事责任属于“超法规的责任阻却事由”(三井煤矿放哨事件最高裁判决)。再者,诉讼法上说来,可以认为是认可了“不存在期待可能性这一主张属于刑诉法335条2项中的主张”这一点的最高裁判决(昭和24年9月1日)也是存在的。从而,可以说,判例的大趋势是倾向于将期待可能性的不存在作为独立的阻却事由来理解的。[15]

二、申论:作为责任阻却事由的期待不可能性——限定的适用说?

不管是将期待可能性作为责任的积极要素也好,还是将其不存在作为消极的责任要素,在欠缺期待可能性的场合,责任被阻却,这一点是没有争议的。但是,仍有问题需要进一步关注:期待可能性作为责任阻却事由,是否需要做一定的限制?进一步说,是在所有的欠缺期待可能性的场合,均无一例外地阻却责任,还是仅在符合一定条件的情况之下,欠缺期待可能性方能阻却责任?对此,认为期待不可能性是超法规的责任阻却事由的见解是今日日本的通说(而在德国,一般认为是给防卫过当【第33条】、紧急避险【第35条】等刑法上所承认的责任阻却事由提供理论基础的)[16],而与此立场相对,还存在着认为责任阻却的范围应该予以限制的学说,又分为如下两种。

(一) 法的规定说

这一学说认为,就欠缺期待可能性而言,过失的场合虽是超法规的责任阻却事由,在故意行为来说,则被限定于例外的、特别是被上规定的场合,或者是法的规定的解释上,被合理地理解的场合。这一学说的实质的论据在于,责任阻却事由是一种例外、应该予以限制,将期待可能性之不存在理解为一般的超法规的责任阻却事由的思想,会弱化刑法的规制的机能,招来刑法秩序的迟缓。因此,这一学说主张,就故意行为而言原则上具有期待可能性。

(二) 未必的故意、间接故意说

这一学说认为,就欠缺期待可能性而言,对过失行为的责任阻却全面地予以认可也是可以的,但就故意行为而言,其责任阻却之认可应被限定于未必的故意、间接故意的场合。泷川幸辰、中谷瑾子等学者持此种主张。根据这一学说,“就故意而言,说到何种范围的欠缺期待可能性得以作为免除责任的理由,至少,可以全面地否定就直接故意而言以欠缺期待可能性为理由而免除责任这一点。富兰克所举的例子,主人威胁男仆说,要是不用石头砸邻居家的窗户的话,立马就将其解雇,男仆遵令而行的场合,是不能免除故意的责任的。故意中认可的以不具期待可能性为由免除责任的,应该限于未必故意、间接故意。”[17]

(三) 限定的适用说的批判

对于以上限定说,福田平教授批判道,期待可能性是内含着复杂的程度的概念,要是仅在在法律规定的场合才能承认由于期待可能性不存在的责任阻却的话,在法律没有规定的时候,即便确实存在着不能对行为者加以非难的情形,大概也必须要对这一行为者进行责任非难。确实,在遇到以期待可能性之不存在为理由适用阻却责任的时候,固然必须要警惕其滥用,但是,害怕其被滥用的危险之结果,却将其限定为有法律规定的场合,这反倒会招致不当的结果。[18]大塚仁教授更是明确指出,无限制地适用期待可能性的理论的话,确实恐怕会招来刑法的迟缓化。在这个意义上,必须充分重视德国的理论动向。但是,要是认可了将基于期待不可能性的责任阻却限定在专门的刑法典上有规定的场合这样的解释原理的话,大概会带来这一理论本来的意图很难充分发挥的缺憾。期待可能性作为责任阻却事由的慎重性固然重要,但是,应该认为其不存在是一般的超法规的责任阻却事由。”[19]从这样的见地出发,同样也就没有理由主张其应限定于未必的故意、间接故意了。而且,即便是在直接故意的场合,不能加诸责任非难的事态也是可能存在的,因此,可以说将直接故意与未必的故意、间接故意相区别是没有合理的根据的。[20]针对限定的适用说,前田雅英教授也指出,“(期待可能性)作为责任判断的最后的安全阀,恐怕就一切样态的犯罪来说都有予以承认的必要性”。[21]

应该说,限定说所基于的力图避免刑法适用的迟缓化的初衷和问题意识是完全应该肯定的。问题是,基于这样的初衷,将适用期待可能性的场合限定于法律有规定的场合或者间接故意、未必的故意的场合是否妥当。这里,首先要考虑“制定法的严格的框架与社会现实的矛盾,特别是在义务冲突为背景的事案之下,在谋求具体的事案的妥当性的基础上,期待可能性的理论发挥着优越的机能”[22],因此,其存在的理由,不应该被漠视或者被贬低。这里,要充分考虑期待可能性理论的“本来的意图”,就是“法律不强人所难”,由此可以说,将其限定于法律有规定的场合确实会导致这一理论本身的价值受到极大的贬损,而即便是在直接故意的场合,也完全有可能存在期待不可能的状况,所以,将期待不可能性作为一般的超法规的责任阻却事由的观点,还是值得赞成的。

三、补论:关于期待可能性体系地位的其他主张

除了以上关于期待可能性理论的各种主流的观点,对于期待可能性的体系地位,还有如下的主张,也值得介绍。

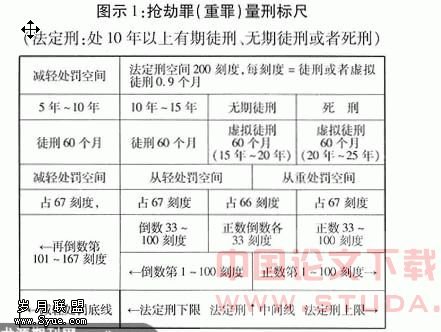

(一)量刑事由说

也有学说主张,期待可能性虽属于刑法上的法规的责任阻却事由,但却不能成为超法规的责任阻却事由,其只具有作为与刑之量定相关的统一的规准的机能[23]。

对于量刑事由说,川端博教授指出,由于期待可能性是能够包含“程度”的概念,即便是作为量刑事由起作用也是能够被认可的。但是,就其极限来说(期待不可能的事态),由于已经不能追究责任,也就已经超出了单纯的量刑的范围。这与责任能力的存否是不同的问题,应该直截了当地被作为责任阻却事由。就忽视了这一点来说,量刑事由说大概是不妥当的。[24]

这种观点主张,在不存在期待可能性的场合,并非是像不具备责任能力场合这样的责任消灭,而仅仅是可罚的责任的消灭。不仅如此,在期待可能性减少的场合,可罚的责任也减少,但这也能够在责任的阶段找到位置。[25]

可是,可罚的责任的概念本身不值得提倡,将期待不可能性作为可罚的责任阻却、减少的这一主张在日本刑法学界也可谓是应者寥寥。

四、结论:期待可能性在平面犯罪论体系中无处栖身

(一)期待可能性理论不容于四要件犯罪论体系的理由所在

无论是作为独立于故意、过失和责任能力的第三责任要素,还是将其不存在作为超法规的阻却责任事由,期待可能性理论都在阶层式的犯罪论体系中得到了良好的栖息。与此相对,在我国现行的平面耦合式的犯罪论体系之中,并没有期待可能性的恰当位置,换言之,期待可能性在我国现行的主流犯罪论体系中处境尴尬,甚至无处栖身。之所以得出如此结论,主要是因为以下两点:

第一,期待可能性理论是规范责任论的核心概念。而我国现存的犯罪论体系之中,可能并无规范责任论的位置。与期待可能性理论可能沾边的犯罪构成要件大概能数到犯罪主体和犯罪主观方面,可是犯罪主体主要涉及是否达到责任年龄、有无责任能力、是否属于特殊主体犯罪等,期待可能性的理论难以置身其中[26];而犯罪主观方面则主要研究故意、过失、违法性意识、认识错误等,由于期待可能性的规范属性,若是将其强行塞入其中,同样会破坏犯罪主观方面的统一特征。

第二,之所以说期待可能性在我国的平面犯罪论体系中无处栖身,主要还是因为其所存在的结构性缺陷。这种缺陷最明显地体现于,其在成立犯罪的条件之中,缺乏违法性与责任的二元区分,由此,不但在正当防卫的成否、共犯的从属性等问题上会存在解释上的障碍,而且,作为(超法规)的阻却责任事由的期待可能性理论也注定要受到排挤。因为,在我国,“责任”或者“刑事责任”仅仅是成立犯罪之后的一种后果而并非犯罪成立的一个要件,因此就不能因为一种行为欠缺期待可能性而阻却“责任”从而不认定为犯罪,因为,犯罪构成作为判断犯罪成立与否的唯一的终局的标准,其中并无“责任”的容身之地,因此也就没有“阻却责任”的存在可能。

(二)难以在犯罪论体系之外讨论期待可能性问题

既然四要件的犯罪构成理论之中并无期待可能性的容身之处,那么,为了引入期待可能性理论,能否在成立犯罪的条件之外考虑期待可能性的体系地位问题?对此,学界主要有如下的几种方案,但在本文看来,这几种方案却都不值得肯定。

方案一,超出平面犯罪构成体系,在作为犯罪的“本质特征”的社会危害性范畴上讨论期待可能性问题。即便我们赋予社会危害性“定性与定量相统一”、“主观与客观相统一”等等属性,我们也无法认可欠缺期待可能性的危害社会行为不具有“社会危害性”。实际上,期待可能性讨论的是对于一个已然造成危害的行为是否能够对相应行为者加诸刑罚予以非难的问题,其与社会危害性属于两个不同的范畴。在社会危害性中讨论期待可能性既与我们对期待可能性的本来理解不同,也会造成(已经非常混乱的)社会危害性与犯罪构成理论之间的关系更为混乱不堪。

方案二,在罪过之外讨论期待可能性问题,比如认为期待可能性是故意、过失的前提(或基础);判断行为人是否存在故意、过失,需要考察行为人是否具有期待可能性。但是,正如这一方案的曾经主张者所反思的那样,“这意味着在讨论行为人是否具有故意、过失之前,首先要讨论有无期待可能性问题,这既违背了期待可能性的本来任务(评价行为人的故意、过失是否应受到刑罚非难),又不具有性——在尚未明确行为人是否存在故意、过失之前,根本无需讨论期待可能性问题。”[27]

方案三,在我国刑法理论现有的“刑事责任”的范畴之中讨论期待可能性。如有论者认为,考虑到我国刑法总论“犯罪®刑事责任®刑罚”的体系,应该把期待可能性作为刑事责任的要素来处理。[28]但是,期待可能性要解决的主要问题是就一种危害社会的行为是否可以对行为者进行责任非难的问题,其虽然也涉及到已经构成犯罪之行为具体非难可能性的大小即刑事责任的大小问题(期待可能性的程度问题),但主要还是确定一种危害行为是否可以被认定为犯罪的问题(期待可能性的有无问题)。而在确定了一种行为已经符合犯罪构成、构成犯罪之后,再来判断有无期待可能性从而决定是否承担刑事责任,这不但会冲击犯罪构成作为犯罪成立的终局(唯一)标准的观念,也与我们所理解的“有犯罪必有刑事责任”、“刑罚是刑事责任的具体承担方式”等信条水火不容。

方案四,看到“我国刑法界诸多关于期待可能性体系地位的解说,或多或少均存在不足,其主要症结在于未能准确揭示和把握期待可能性问题的实质”,而主张应当将期待可能性定位在“犯罪动机”下论述,将其作为一个主观方面的酌定减免责情节(事由)。[29]但是,由于犯罪的动机不过是推动行为人实施危害行为的内心起因,一般认为其只影响量刑不影响定罪,所以不但在犯罪动机中讨论期待可能性仍可谓是在(狭义的)犯罪论体系(=成立犯罪的条件集合)之外讨论期待可能性的地位,而且,将其作为免责事由也就缺乏足够的依据。更为重要的,犯罪动机毕竟是主观的心理事实,而期待可能性是一种针对心理事实的规范判断。将两种属性不同的东西放在一起,如同前文所提到的将期待可能性作为故意、过失的要素的观点一样,是不值得赞同的。

(三)问题的解决方向

既然我们现有的四要件的犯罪论体系之中并无期待可能性理论的恰当位置,而我们又不能在犯罪论体系之外讨论期待可能性问题,那么我们实际上就面临着这样的选择:要么放弃现有的犯罪构成理论,要么放弃对期待可能性理论的引进。[30]可以说,刑法学已经走过了对期待可能性理念的简单介绍和宣扬的阶段。要想让这一理论和理念有充分的施展空间,就必须将矛头对准平面的犯罪论体系。即便一些人并不情愿接受德日的构成要件该当性—违法性—有责性这样的三阶层体系,但是至少要在犯罪构成模型之中区分违法和责任,这应该是基本的,也不难做到——事实上,已经有人这样做了。

【1】 也有见解主张,将其大部分(针对一般平均人的期待可能性)作为违法论的问题,在极为例外的场合(仅在对该“行为者”不能期待适法行为的时候),在理论上,承认作为责任阻却事由(超法规的责任阻却,或者是没有实质的责任)的“期待可能性不存在”,在这个限度内,期待可能性可以成为责任要素。【日】内田文昭:《改订刑法I(总论)》,青林书院,1986年,第252页。这种观点也就是,以行为人(一般人)为标准的期待可能性是违法论的问题,以行为者为标准的期待可能性,极为例外地,在理论上,成为责任论的问题。对此,确实,要是就违法与责任的区别而言,要是采纳了以一般人(平均人)为基准的是违法判断、以具体的行为者为基准的是责任判断这样的见解的话,那么就一定成了前述论者所主张的结论。但是,就违法与责任的区别来说,这样的见解是不能赞成的。

【2】【日】前田雅英:《刑法总论讲义(第4版)》,东京大学出版会,2006年版,第371页。

【3】【日】团藤重光:《刑法纲要总论(第3版)》,创文社,1990年版,第323-324页。

【4】 前引[3],第324页。

[5] 【日】福田平:《全订刑法总论(第四版)》,有斐阁,2004年版,第220页。

[6] 【日】内藤谦:《刑法讲义总论(下)I》,有斐阁,1991年版,第1203页。

[7] 【日】大塚仁:《刑法概说(总论)》(第三版补订版),有斐阁,2005年版,第459页。

[8] 前引[2],第371-372页。

[9] 前引[5],第220页。

[10] 前引[5],第220页。

[11] 【日】川端博:《刑法总论讲义(第2版)》,成文堂,2006年版,第443页。

[12] 前引[6],第1204页。

[13] 前引[7],第459页。顺带提及,在讨论得天昏地暗的许霆案重审判决之后不久,陈兴良教授发表文章指出,“银行的过错产生了巨大的金钱诱惑,从而诱发了许霆的犯罪。从期待可能性上来说,由于存在着自动取款机故障这一附随状况而使得期待可能性程度有所降低,由此可以减轻许霆的责任。”陈兴良:“许霆案的法理分析”,《人民法院报》,2008年4月1日。确实,主张许霆的行为因为完全欠缺期待可能性而不成立犯罪的思想,是不能成立的,因为期待可能性思想的核心在于“法律不强人所难”而不在于“纵人为恶”。但是,认为许霆的行为毕竟是由于银行方面的错误而诱发的,从而在期待可能性的程度上有所减轻,这样的观点还是值得重视的。

[14] 前引[5],第220页。

[15] 前引[6],第1204页。

[16] 前引[7],第456页。

[17] 参见前引[11],第441页。

[18] 前引[5],第221页。

[19] 前引[7],第457页。

[20] 前引[11],第442页。

[21] 前引[2],第372页。

[22] 【日】藤木英雄:《刑法讲义总论》,弘文堂,1975年版,第225-226页。

[23] 【日】八木国之《新派刑法学的的展开》,第25页以下。转引自前引[11],第441页。

[24] 前引[11],第442页。

[25] 【日】山中敬一:《刑法总论Ⅱ》,成文堂,1999年版,第648页。

[26] 主张将期待可能性作为刑事责任能力的构成要素的观点,参见游伟、肖晚祥:“期待可能性理论与我国刑法理论的借鉴”,《与法律》,1999年第5期,第23-24页,以及张爱艳:“期待可能性的理论基础及借鉴价值”,《理论学刊》,2006年第11期,第97页。

[27] 李立众:“期待可能性地位问题的反思”,载《第五届全国中青年刑法学者专题研讨会暨“期待可能性”高级》文集,南京师范大学法学院主办,2008年4月,第275页。

[28] 童德华:《刑法中的期待可能性论》,中国政法大学出版社,2004年版,第219页。

[29] 冯亚东、张丽:“期待可能性与犯罪动机”, 载《第五届全国中青年刑法学者专题研讨会暨“期待可能性”高级论坛》文集,南京师范大学法学院主办,2008年4月,第65-66页。

[30] 与本文这一观点相同的主张,可见前引李立众文。