经济生活状况视野中的犯罪问题研究

摘要:生活是作为属性和社会属性统一体的人所不可缺少的社会活动内容。因而,经济生活状况在影响犯罪的诸多因素中是不可忽略的,尤其在经济生活状况本身易致罪因素与经济生活状况以外的其他易致罪因素高度融合的时候,社会个体的犯罪可能性就会增强。从这个角度讲,经济生活状况与犯罪不是一个简单的对应关系,而是涉及整体经济社会的以经济生活状况为中心的社会圈问题,同样,从经济生活状况角度预防犯罪也不能单纯调整经济生活状况,而应基于社会经济发展的承受度,根据经济生活状况的不同表现对犯罪的不同影响以及非经济因素对经济生活的影响等不同方面构建相应的刑事政策体系。

关键词:犯罪 经济生活状况 社会环境 刑事政策

一、经济生活状况在犯罪研究中的定位

(一)经济生活状况与犯罪:一个发展的命题

社会个体的经济生活状况与犯罪的关系是一个被国内外学者广泛关注的话题。较长时间以来,学者们从不同角度对该问题进行了诸多研究,但事实表明,这类研究的许多结论彼此之间并不一致,使得关于这两种现象的关系的结论互相矛盾”[1]。在这些观点中,有些主张经济生活状况与犯罪之间没有直接的作用关系,如有国外有学者指出,“然而这里有不得不加以声明的,就是那些以经济为判断的人在解释他们的结果时,也曾承认这些经济状况之影响于犯罪率,大都是间接的,而非直接的。”[2]在我国,一些学者也持类似观点,如有学者认为,“经济贫困只是犯罪行为产生的客观条件”[3]。另外一类观点认为经济生活状况与犯罪之间有一定的作用关系,如国外学者指出,“犯罪不仅仅源于贫困,有更多的犯罪问题是由物质生活富裕引起的”[4]。再者,还有一类观点认为犯罪与否并不在于贫困或富裕本身,而在于经济上的不平等。如有学者指出,“对于一个社会中的经济不平等——即最富裕者与最贫穷者之间的差距,可以得出的一种相当令人信服的论断就是——它对这个社会中暴力犯罪的犯罪率具有因果作用力”[1]P122。我国也有学者根据调查指出,“在贫富差距拉大过程中,低收入群体数量不断增大,其成为犯罪主体的数量也随之扩大”[5]。客观而言,作为一个实证性很强的话题,由于考察视角、研究样本和统计标准的不同,有关经济生活状况与犯罪的研究结论也必然不同,但这并不能为终止对经济生活状况与犯罪的研究制造理由,因为,在社会发展中,犯罪的变化决定了对犯罪原因的探讨始终是一个无休止的甚至是矛盾的过程,而趋近于客观的结论恰恰是人们在“根据自然不变的普遍信条,研究现状以便推断未来”[6]的进程中形成的。所以,对经济生活状况与犯罪问题的认识不能仅满足于某种既有的预断,而应以社会现实和预防犯罪的需要为主线保持一个动态性,正如法国的迪尔凯姆所讲的,“因为的思考只是为了满足生活上的需要而产生的,所以它一旦产生,自然要面向实践”[7]。

(二)经济生活状况与犯罪:一个基础的命题

社会生活是复杂的,因而决定了致罪因素与犯罪形成之间亦是一个复杂的作用过程,任何单一的因素都不能导致犯罪的生成。但是,犯罪因素的这种多重共线性[①]并非说明影响犯罪的因素是一个杂乱的排列,因为,“在复杂的事物发展过程中,有许多的矛盾存在,其中必有一种是主要的矛盾,由于它的存在和发展,规定或影响着其他矛盾的存在和发展”[8]。也就是说,在特定的致罪因素系统中有些是主要因素,有些是次要的,这些主要因素影响着其他因素在犯罪生成中的作用,而按照预防犯罪的经济性运行原理,这些主要因素应该成为犯罪原因分析中的主要着眼点。那么,如何判断哪些可能成为影响犯罪的主要因素呢?根据耗散结构理论,人们在社会活动中之所以选择不同的行为指向,其根本源于对这些行为可能带来的利益的大小,而这种利益的大小“取决于人所卷入的‘当前事件’属于哪个趋向非平衡定态的过程或实现何种终极目的”[9]。笔者认为,这可以归结为所谓行为方向的利益趋近原理,即在特定条件下,行为人对哪些利益的需求大,则行为人的行为会更可能向哪个方向发展。按照该原理,经济生活状况在影响人的行为过程中所发挥的是一种基础性作用。对此,恩格斯指出,“头脑中发生这一思想过程的人们的物质生活条件,归根到底决定着这一思想过程的进行”[10]。美国人本主义学者马斯洛从需要理论的角度也指出,“一个缺少食物、自尊和爱的人首先要求食物;只要这一需要还未得到满足,他就会无视或掩盖其他需求”[11]。此外,从现阶段的社会现实角度讲,经济生活状况对人的生活也是一个敏感度高的影响因素。如据《2006年居民生活质量调查》显示,2006年影响城乡居民生活满意度的首要因素是个人经济状况,到2006年,该指标连续五年成为影响城乡居民生活满意度的首要指标[12],而据《2007年中国居民生活质量调查》,个人经济状况对于居民生活感受仍有重要影响[13]。基于上述,经济生活状况与犯罪的关系应成为我们在认识犯罪问题时不可回避的基础问题,而不能将其仅作为一个简单的致罪因素看待,正如有学者认为的,“犯罪产生于社会矛盾,而社会矛盾的样态又是一定社会的物质生活条件所决定的,所以,犯罪现象是与社会的物质生活基础有必然联系的社会存在”[14]。

(三)经济生活状况与犯罪:一个现实的命题

在不同的国家或同一国家的不同社会阶段,人们的经济生活状况是不同的。就我国当前而言,居民的经济生活水平总体是趋于提高的,如据温家宝总理在第十一届全国人民代表大会第一次会议上所作的《政府工作报告》指出,城镇居民人均可支配收入由2002年7703元增加到2007年13786元,居民人均纯收入由2476元增加到4140元[15]。但不可否认的是,在我国居民整体经济生活水平提高的同时也存在一些不可忽视的问题,如居民对经济生活状况的主观认同感降低,这一点在《2007年中国居民生活质量调查》中有所显现,在该调查中,与2006年相比,2007年城镇居民个人经济状况满意程度下降[16]。再如不同人群、不同地区中出现的低于贫困线以下的绝对经济贫困和经济贫困差距现象,其中,在经济贫困差距方面,根据中国社会科学院2006年的抽样调查,城乡居民收入差距的基尼系数达到了0.496的水平[17],这一结论已突破基尼系数的合理警戒线。此外,由城市化和化带来的一些负效应以及我国现阶段经济发展的限度也成为影响居民经济生活状况的潜在因素,表现为就业压力增大、物价上涨、住房投资、医疗以及社会保障未完全适应社会需求等等。面对这些问题,有学者还指出了当前城市中存在的隐性经济因素的新贫困现象,即失业和再就业困难造成的城市贫困人口的剧增[18]。古人云:仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。联合国人居署执行主任安娜·蒂贝琼卡夫人在涉及贫困与社会问题的关系时指出,“在我们生活的这个时代,增长最快的社区是贫民窟,贫民窟是日益增长的犯罪和暴力的中心”[19]。国外的一些事例也说明了这一点,如法国2005年和2007年的骚乱就是生存状态不佳、失业和贫困的人群因社会不满情绪的释放和失控而引发的[19]。当然,从犯罪学的角度看,贫困或富裕与犯罪之间不是简单的对应关系,但作为一个社会问题,经济生活状况的变化至少可以成为引起人们行为发生异化的重要因素。那么,在这个背景下,研究经济生活状况与犯罪的关系不能不说是一个在我国经济社会和谐发展中具有现实意义的问题。

二、经济生活状况与犯罪关系的实证分析

就以往的一些实证研究而言,之所以在研究结论中出现一些矛盾,其中一个重要原因就在于人们过多强调经济生活的极端化与犯罪的关系,具体讲,就是在贫困、富裕或贫富差距中寻找经济生活状况与犯罪的对应关系。实际上,所谓实证研究方法的前提并非是主张人的主观思维倾向的一种先期介入,而是主张在实证研究结论的全景中揭示现实并加以思辨阐述。本着该思路,笔者试以对2005年天津市当年入狱罪犯的普查[②]为基础,从已然犯罪人的角度对经济生活状况与犯罪的关系进行分析。

(一)经济收入状况与犯罪

1、经济收入不稳定的群体犯罪较突出,而这些群体多与就业不稳定或就业竞争力差的群体重合。据2005年的调查,在犯罪人中,犯罪前经济收入很稳定的只占2.3%,比较稳定的占38.1%,不太稳定的占49.6%,很不稳定的占10%。通过调查看出,在犯罪人中,犯罪前经济收入不稳定的共计为59.6%,高于经济收入稳定的犯罪人所占比重19.2个百分点。从就业情况看,在经济收入不太稳定的犯罪人中,属于不同的就业状况的所占比重居于前五位的是城市临时工或散工、务农农民、务工农民、城市无业人员和自己做生意的,在经济收入很不稳定的犯罪人中,属于不同的就业状况的所占比重居于前五位的是务农农民、城市无业人员、务工农民、城市临时工或散工、城市无照做小生意的(见表1)。调查结论表明,经济收入不稳定的人与当前社会中的就业弱势群体都是犯罪的高发群体,而且二者有较高的重合度,从而说明了就业状态在我国当前对社会个体经济收入的影响占有重要地位。

表1、 犯罪人的经济收入稳定状况与就业状况 单位:%

| 在不同就业状况中比重为前五位的犯罪人 | 犯罪前经济收入不太稳定的犯罪人 | 犯罪前经济收入很不稳定的犯罪人 |

| 第一位 | 城市临时工、散工(33.7) | 务农农民(25.9) |

| 第二位 | 务农农民(26.3) | 城市无业人员(22.2) |

| 第三位 | 务工农民(17.1) | 务工农民(15.7) |

| 第四位 | 城市无业人员(8.8) | 城市临时工、散工(14.5) |

| 第五位 | 自己做生意(4.5) | 城市无照做小生意(8.6) |

2、犯罪人犯罪前经济收入接近犯罪地普通城市人口经济收入水平,且对不同群体犯罪人和不同群体的普通居民比较而言,存在犯罪人收入高及其“洋葱头”型的经济收入两极分化现象。一方面,在调查中,所有犯罪人犯罪前平均月收入[③]为932.61元,其中,属于天津市农村户口的犯罪人月平均收入为857.52元,非农业城市户口的则为1171.55元,而在流动人口的犯罪人中,农村户口的在犯罪前月均收入为807.56元,非农业城市户口的则为1653.74元。那么,按照《2004年天津市国民经济和社会发展统计公报》显示,2004年,全年城市居民人均可支配收入11467元,全年农民人均纯收入6525元[20]。以此推算[④],天津市2004年城市居民的月人均可支配收入约为955.58元,农民的月人均可支配收入为543.75元。即,在总体上,所有犯罪人的经济收入平均水平和天津市城市普通居民的收入水平大体相当,而且,无论是流动人口还是天津本地的农村户口的犯罪人,在经济收入方面均高于天津当地普通农村居民的经济收入水平,另外,无论流动人口还是天津当地的属于城市非农业户口的犯罪人,在月经济收入方面平均高于天津当地普通城市居民的收入水平。从另一角度看,上述调查结论也说明在犯罪人中存在经济收入上的“洋葱头”型两极分化现象,即低收入多,而高收入少。在调查中,所有犯罪人犯罪前月收入平均为在1000元(含1000元)以下的占82.8%,其中,月收入在500元以下的占52.8%。如果将犯罪人犯罪前的月收入和普通居民进行比较也可发现,多数犯罪人犯罪前的月收入低于普通居民的平均水平。如在所调查的属于天津市户籍的犯罪人中,非农业户口的犯罪人月收入在1000元(含1000元)以下的占80.6%,也就是说有19.4%左右的犯罪人犯罪前月收入可能高于普通城市居民的人均水平,而月收入在500元(含500元)以下的则占49.%。在农业户口的犯罪人中,月收入在500元(含500元)以下的占52.8%,即仍一半左右的犯罪人的月收入高于普通的农村户口的居民(见表2)。根据上述结论,低收入者相对高收入者更可能犯罪,但是,不能因此而否认经济收入高的人有可能犯罪。所以,一个人犯罪与否不完全在于自身经济状况的贫富。

表2、 天津市户籍的犯罪人犯罪前月收入情况 单位:%

| 月收入分段(元) | 非农业户口的犯罪人 | 农业户口的犯罪人 |

| 0——100(含100) | 7.3 | 4.7 |

| 100—200(含200) | 7.0 | 5.6 |

| 200—300(含300) | 8.3 | 11.7 |

| 300—400(含400) | 6.8 | 10.0 |

| 400—500(含500) | 19.6 | 20.8 |

| 500—1000(含1000) | 31.6 | 28.0 |

| 1000—1500(含1500) | 7.8 | 6.5 |

| 1500—2000(含2000) | 4.5 | 7.8 |

| 2000以上 | 7.1 | 4.9 |

(二)生活消费水平与犯罪

1、犯罪人的总体消费水平趋近于犯罪地城市普通居民的消费水平,多数犯罪人月消费在1000元以内,相对而言,农村犯罪人口和流动人口中的犯罪人是高消费群体。调查表明,在所有犯罪人中,犯罪前每月平均消费为678.82元。而按照天津市2004年的统计结果,城市居民人均消费性支出8802元,农村居民人均生活消费支出3297元[20],即天津本地城市居民每月消费平均为733.5元,农村居民为274.75元。那么,犯罪人的月消费平均水平远远高于天津当地普通农村居民的月消费水平,而趋近于城市居民的月消费水平。另外,调查还表明,93.9%的犯罪人月平均支出在1000元以下。但如果从不同的消费群体的对比来看,一方面,犯罪前为天津市农村户口的犯罪人的月消费支出大多远远高于天津市普通农村居民,而天津市城市户口的犯罪人犯罪前月消费支出则大多接近或低于普通城市居民。在调查中,天津市农村人口中的犯罪人月平均消费为592.52元,城市户口的为734.22元,其中,农村人口中的犯罪人月消费在天津当地农村普通居民平均月消费水平275元以下的只占11.5%,而属于城市户口的犯罪人则与普通城市居民的消费水平接近,且月消费在734元以下的占99.58%。另一方面,属于流动人口的犯罪人无论来自外地农村还是城镇的,月消费水平均分别高于天津当地农村或城市普通居民。在调查中,流动人口中农村犯罪人口的月消费支出平均为633.41元,属于城镇犯罪人口的月消费平均支出为1058.41元,均远高于天津当地普通农村居民月消费的274.75元和普通城市居民月消费的733.5元。

2、在收入和支出对比方面,犯罪人犯罪前入不敷出现象明显,尤以低收入者突出。据调查,认为犯罪前在收入和支出相比是否够用方面,主张很富裕的占0.3%,主张比较富裕的占22.5%,主张持平的占24.4%,主张不够用的占48.2%,主张差的远的占4.6%,即52.8%的犯罪人认为自己的收入不抵支出。另外,通过对不同经济收入犯罪人的消费状况的分析发现,所有犯罪人犯罪前的消费都超出经济收入的限度,尤其在月收入为500元以下的较低收入的犯罪人中,消费水平超出收入水平的相对突出(见表3)。

正常的经济收入无法满足消费是导致行为人以非法手段满足需要的重要动机因素,所以,经济收入低于消费的反差越大,则行为人选择犯罪满足需要的可能性越大。但其中有个问题需要指出,即在经济收入低于消费的情形中,行为人是否犯罪还取决于在社会生活中是否存在通过合法手段满足需要的途径。不可否认,一部分犯罪人的高消费是由于物质欲望的膨胀,但在当前生活消费市场开放和一体的条件下,还有一部分犯罪人的高消费可能是由于正常生活所致,如农村人口和流动人口。相对而言,这些人所享受的社会保障程度低于城市人口,因而,在经济收入同等的条件下,农村人口和流动人口的消费要高于城市人口或暂住地的人口,加之这些人在就业方面的弱势,其满足正常需要的合法手段也减少,所以易成为犯罪人群。

表3、 犯罪人犯罪前月收入与月消费状况的交互分析 单位:%

| 犯罪人犯罪前月收入(元) | 犯罪人犯罪前的月消费水平(元) | ||||||||

| 0—100(含100) | 100—200(含200) | 200—300(含300) | 300—400(含400) | 400—500(含500) | 500—1000(含1000) | 1000—1500(含1500) | 1500—2000(含2000) | 2000以上 | |

| 0—100(含100) | 50.7 | 12.3 | 10.9 | 3.3 | 4.3 | 12.3 | 0.5 | 1.0 | 4.7 |

| 100—200(含200) | 3.1 | 51.0 | 23.1 | 3.9 | 9.8 | 8.2 | —— | —— | 0.9 |

| 200—300(含300) | 1.5 | 7.1 | 62.2 | 7.7 | 16.3 | 5.2 | —— | —— | —— |

| 300—400(含400) | 0.7 | 3.7 | 12.4 | 54.4 | 17.9 | 10.8 | —— | —— | 0.1 |

| 400—500(含500) | 0.6 | 1.1 | 4.6 | 6.9 | 20.5 | 65.9 | 0.4 | —— | —— |

| 500—1000(含1000) | 0.8 | 2.1 | 5.1 | 8.2 | 12.4 | 67.5 | 3.4 | 0.4 | 0.1 |

| 1000—1500(含1500) | 0.7 | 1.3 | 3.0 | 3.3 | 7.5 | 73.8 | 8.5 | 1.9 | —— |

| 1500—2000(含2000) | —— | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4.6 | 79.7 | 7.1 | 6.2 | 0.8 |

| 2000以上 | 0.9 | —— | 0.4 | 1.3 | 3.0 | 34.5 | 16.4 | 17.7 | 25.8 |

(三)对经济生活的主观感受与犯罪

1、在犯罪人对自身经济生活的主观感受方面,按照由富裕到困难的程度呈中间大两头小的“橄榄”型,犯罪的流动人口和农村人口中自我感觉困难的相对突出。一方面,据调查,在犯罪人中,认为自己犯罪前的经济生活状况很富裕和比较富裕的分别占0.1%和5.7%,认为一般的占43.1%,认为有困难的占45.9%,认为很困难的占5.2%,即只有较少的犯罪人认为自身经济生活属于富裕和很困难的两个极端,多数犯罪人认为自己经济生活一般或困难程度不高。另一方面,从不同犯罪群体来看,犯罪的流动人口和农村人口中的困难群体相对较多。就前者而言,据调查资料,认为自己经济生活状况有困难的和很困难的分别较天津本地的犯罪人高5.7和1个百分点,而认为经济生活一般和富裕的则低于天津本地的犯罪人3.7和3个百分点(见表4)。其次,就犯罪的农村人口和城市人口相比较而言,在犯罪的农村人口中,认为经济生活有困难和很困难的较城市人口中的犯罪人高3.3个百分点,而认为经济生活很富裕和比较富裕的则低5个百分点(见表4)。

表4 不同群体犯罪人对自身经济生活的主观评价 单位:%

| 你认为个人的经济生活状况如何 | 外来人口 | 天津本地人口 | 农村人口 | 非农业人口 |

| 很富裕 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

| 比较富裕 | 4.1 | 7.1 | 3.7 | 8.7 |

| 一般 | 41.0 | 44.7 | 44.0 | 41.4 |

| 有困难 | 49.1 | 43.4 | 47.5 | 42.6 |

| 很困难 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 6.3 |

2、犯罪人中的贫富差距心理突出,其中,犯罪的流动人口的贫富差距心理相对明显。据调查资料,在犯罪人中,认为自己犯罪前经济生活水平与周围人相比很高和较高的分别为0.2%和5.2%,认为相差不大的占39.4%,认为较低的占49%,认为很低的占6.2%,即60.6%的犯罪人存在贫富差距心理,且自认为贫穷者居多。另外,通过对不同的犯罪群体的调查表明,犯罪的流动人口的贫富差距心理较天津本地的犯罪人明显。如在被调查的犯罪流动人口中,认为自身经济生活水平与周围人比较相差不大的为36.5%,而在天津本地的犯罪人中占40.6%,其中,认为自身经济生活水平低的流动人口所占比重较天津本地的犯罪人高4.8个百分点(见表5)。

一般意义而言,行为人对自身经济生活的主观感受是其在综合自身经济收入和消费状况的基础上与外界环境发生信息交换所形成的一种心理。这种心理的强烈程度与发展方向可以决定行为人是否采取增加经济收入的行为。具体讲,行为人认为自身经济状况贫困的程度越强烈,则试图补偿经济收入的需要越强烈。在这种背景下,如果行为人具备犯罪外化的其他因素,如犯罪的自我控制力低,则犯罪的可能性相对增加,典型的就是农村人口和流动人口犯罪。当然,在现实生活中还存在一些没有贫困心理差距或心理差距不大的人实施犯罪。如果单从经济因素的角度讲,这些人犯罪并非基于与外界进行对比而产生的经济补偿心理,而是出于一种对财物的占有欲望,在这些人看来,经济生活不仅是维持生存的需要,而且是社会地位与身份的象征,因而,在自身经济状况难以满足的情况下,“他们对生活的愿望同他们实际上所能预期得到的东西之间的距离促使他们用非法手段去寻找他们所向往的目标”[21]。

| 你的生活水平与周围人比处于何种状态 | 天津户籍的犯罪人 | 犯罪的流动人口 |

| 很高 | 3.1 | 4.6 |

| 较高 | 6.1 | 3.9 |

| 相差不大 | 40.6 | 36.5 |

| 较低 | 45.1 | 52.8 |

| 很低 | 5.1 | 2.2 |

(四)经济生活状况与犯罪目的

在犯罪目的方面,为钱财犯罪的突出,其中尤以经济生活困难的群体最为明显。据调查,在自认为经济生活水平比较富裕、一般、比较困难和很困难的犯罪人中,以钱财为犯罪目的的分别为55.1%、53.9%、75.3%和82.3%,其中,自认为经济生活有困难和很困难的犯罪人所占比重均不同程度地高于自认为经济生活水平一般和比较富裕的犯罪人所占比重。调查还表明,为钱财犯罪的具体原因随犯罪人的经济生活水平不同而呈现出不同的取向。其中,在认为自己比较富裕的犯罪人中,在为钱财犯罪的原因方面所占比重最高的是想生活得更好的,为66.9%,其次是为筹资赚钱的,占15.5%;在认为自己生活一般的犯罪人中,在为钱财犯罪的原因方面所占比重最高的是想生活得更好的,占64.2%,其次是因活困难的,占15.2%;在认为自己生活有困难的犯罪人中,在为钱财犯罪的原因方面所占比重最高的是因生活困难的,占45.2%,其次是因为想生活得更好的,占40.4%;在认为自己生活很困难的犯罪人中,在为钱财犯罪的原因方面所占比重最高的是因生活困难的,占67.2%,其次是看到别人比自己生活好而有气的,占17.7%(见表6)根据上述调查结论,按照人的经济活动心理可以得出行为人的经济生活状况与以非法手段获取财物之间的,即行为人的经济生活状况越好,则试图通过犯罪所满足的需要层次越高,如比较富裕的人犯罪,其犯罪原因是享乐和谋取所谓的就业之道,而生活状况一般的人犯罪是为了享乐和维持生存,而生活比较困难的人犯罪首要解决的是维持生存,其次是享乐。当然,对于经济生活很困难,或可以理解为贫困的情况下,除首要解决的是维持生存外,还会衍生出经济活动心理以外的心理变异,即“仇富”,这种“仇富”意味着行为人非法获取财物的行为不在于满足自身需求,而在于对他人的一种对抗。根据上述调查,有一点也需要指出,近年来,人们关注的焦点多是贫困与犯罪问题,对此,笔者没有异议,但随着人们生活的逐步改善,当生存不再是主要利益取向时,基于物质享受和过度占有方面的财产型或经济型犯罪会增多。

表6、 不同经济生活状况的犯罪人在为钱财犯罪方面的具体原因 单位:%

| 你认为自己的生活经济状况如何 | 如果是为钱财犯罪,那么具体原因是什么 | |||||

| 赌博 | 想生活得更好 | 生活困难 | 筹资赚钱 | 看到别人生活比自己好而有气 | 其他 | |

| 比较富裕 | 2.7 | 66.9 | 4.1 | 15.5 | 5.4 | 5.4 |

| 一般 | 0.7 | 64.2 | 15.2 | 11.9 | 4.4 | 3.6 |

| 有困难 | 0.3 | 40.4 | 45.2 | 9.7 | 3.6 | 0.8 |

| 很困难 | —— | 2.5 | 67.2 | 10.1 | 17.7 | 2.5 |

(五)经济生活状况与犯罪性质

在犯罪性质方面,总体上,以财产性犯罪和暴力性犯罪为主,在经济生活困难程度高的犯罪人中,财产性犯罪的人身暴力和经济暴力特点相对明显。据调查资料,在认为自身经济生活比较富裕、一般、有困难和很困难的犯罪人中,实施盗窃、抢劫、诈骗和聚众斗殴的所占比重突出是一个普遍规律,而其中的一个主要区别是,在自认为经济生活很困难的犯罪人中,实施抢劫的所占比重为第一位,而且在获取经济利益的犯罪中出现了走私、运输、贩卖毒品(见表7)。显然,对于经济极端贫困的行为人而言,其选择犯罪方式的着眼点有两个,一是获取财物更为直接和激烈,二是所获取的经济收益较大。

表7、 不同经济生活水平的犯罪人的犯罪性质 单位:%

| 你认为自己的经济生活状况如何 | 在各种犯罪中所占比重为前五位的 | ||||

| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |

| 比较富裕 | 盗窃(11.3) | 肇事(8.9) | 诈骗(8.6) | 聚众斗殴(7.8) | 强奸(6.2) |

| 一般 | 盗窃(23.3) | 抢劫(15.3) | 聚众斗殴(12.1) | 伤害(8.6) | 强奸(6.3) |

| 有困难 | 盗窃(33.6) | 抢劫(23.0) | 聚众斗殴(7.3) | 伤害(5.2) | 诈骗(4.5) |

| 很困难 | 抢劫(34.7) | 盗窃(34.8) | 走私、运输、贩卖毒品(5.6) | 聚众斗殴(4.3) | 诈骗(2.9) |

三、经济生活状况语境中的刑事政策

在不同社会条件下,针对不同的犯罪现象,刑事政策的具体构建是不同的。如若从社会个体的角度思考可能影响犯罪的某一因素的刑事政策问题,那么,至少有三个方面是需要明确的:一是任何一个单一因素与犯罪之间都不能形成直接的映射关系;二是该因素与其他因素相比对行为人行为的驱动程度大小;三是该因素与其他可能弱化行为人自我控制力的因素的作用程度。相应地,刑事政策也应具备三个特点:一是刑事政策抗制该因素与抗制其他因素之间的协调性;二是刑事政策抗制该因素的特殊性;三是刑事政策消除该因素与其他可能弱化行为人自我控制力的因素的作用或降低作用程度的针对性。对于经济生活状况语境中的刑事政策而言,也应遵循上述规律。笔者认为,具体可包括以下方面。

(一)结合社会整体需要,将刑事政策的考察作为经济社会发展的重要组成部分。

在诸多因素中,经济生活状况对犯罪的变化发挥着基础性作用,但对犯罪的预防却不能因此反过来被单纯理解为对社会公众经济生活状况的调整,这是经济生活状况语境中刑事政策的一个重要特点。因为,一方面,作为一个国家或地区整体经济发展的晴雨表,社会公众的经济生活状况具有客观性,超出社会整体经济发展的限度来强调社会公众的经济生活状况是不现实的,况且,一个人犯罪与否不能通过贫穷或富有来衡量。另一方面,经济生活状况的变化固然可以引起犯罪现象的波动,但其中还涉及其他非经济性因素,如公众的道德素质、社会文化氛围和法治水平,以及刑事立法、司法和行刑政策状况等等。实际上,对于一些具有一定经济生活特征的犯罪人群来讲,在犯罪前除了拥有相应的经济生活外,在经济生活的背后还形成了独有的生活方式、文化观念等非经济性的社会特征,而这些特征又往往与已被证明的易犯罪因素相重合,如经济收入不稳定的无业人员、流动人口等。对于上述这些非经济性的社会因素单靠经济生活的调整是无法实现的,甚至会出现一些消极的后果,如有国外学者曾指出,穷人“从公共机构领取贫困救济的事实,以及救济作为一个范畴,就相当于公开承认了领取救济的人的低下地位”[22],在现实社会中,这种低下地位标签会导致这些人在拥有自我认同感和归属感的情况下与其他社会群体发生利益不满的表达或争夺社会资源的冲突,严重的则表现为犯罪。所以,从经济生活状况的角度考虑刑事政策必须要结合整体经济社会发展的程度,通过将刑事政策的制定与调整纳入经济社会整体发展规划,借以保持刑事政策的适度及与其他经济社会政策相协调,从而减少刑事政策与社会整体发展的冲突和运行过程中的盲目。

(二)客观认识经济生活状况在犯罪形成中的作用,形成动态性的分级和分类预防的刑事政策体系。

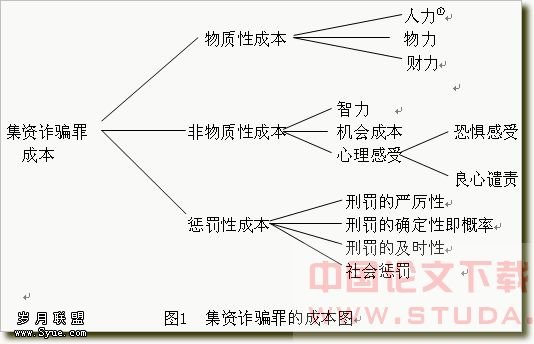

经济生活状况是一个综合的指标系统,其对犯罪的影响也是通过这些综合指标完成的。所以,在刑事政策的制定与调整过程中,不能仅就经济生活状况的某一个指标划定刑事政策的着眼点,否则难以适应预防犯罪的需要。一段时间以来,在理论研究和实践中往往从低收入、贫困差距等某一个单方面分析犯罪问题,但现实生活表明,犯罪的行为人中并非都是因为经济生活困难而犯罪的,甚至有些具有相对较高的经济收入。所以,在客观认识经济生活状况对犯罪影响的基础上应注重刑事政策的特殊性,做到对犯罪的分级与分类预防。所谓分级预防,即是要区分两种情况:一是将影响犯罪多发的多种经济生活指标的重合度作为刑事政策指向变化的调节器,在影响犯罪多发的多种经济生活指标的交叉点上确定重点预防对象,因为这类群体往往是犯罪可能性和犯罪危害性均较大的群体,如同时具备经济收入不稳定、经济收入低、高消费等特征的人群;二是对经济生活状况的综合指标进行分级,确定其中发挥基础调节作用的因素,并根据该因素在不同群体中的深度变化确定重点预防群体,例如,在经济收入稳定程度、经济收入的数额、日常消费状况几种因素中,经济收入稳定程度可能更会刺激行为人的经济生活紧张心理,那么,应将经济收入不稳定的群体作为重点预防对象。所谓分类预防,即是根据不同经济生活状况的社会群体采取相应的预防方案,以消除或降低在该种经济生活状况下可能出现的犯罪向心力。在实际生活中,任何一种经济生活状况的人都可能采取非法方式获取经济利益,只不过犯罪原因不同,如经济贫困的人犯罪可能因为生存,而经济生活一般或富有的人犯罪可能因为极度膨胀的物质占有欲或享受腐化生活。所以,对于这些,刑事政策的指向应有区别。具体讲,对于经济生活贫困的群体可侧重社会福利型的预防方案,提供或增加合法获取经济收益的渠道,注重经济和谐,如增加就业机会,提高社会保障程度,建立与该群体经济生活相适应的生活消费市场等。对于经济贫困群体以外的其他群体的预防,应注重以经济文化的正确引导和提高犯罪成本为侧重。首先,就经济文化的正确引导而言,如我们所知,在市场经济条件下,消费市场是开放的,但也恰由此,在贫富消费差距中易滋生所谓穷人经济和富人经济现象。不可否认,贫富差距尽管可以影响犯罪,但贫富差距是任何社会发展到一定阶段都存在的一种必然现象,况且人的物质需求是不断增长的。在一定意义上,贫富差距之所以影响犯罪不在于贫富差距自身,而在于贫富差距对人的刺激所引起的人的物质欲望,正如路易丝.谢利在描述少年犯罪时所讲的,“愈来愈多的少年实施侵犯财产犯罪的动机不是出于穷困而是对奢侈品的贪欲”[21]P65。所以,在短期内无法消除贫富差距的情况下,应该注重经济文化对社会群体的作用,弱化贫富差距在经济文化现象中的导向功能。通过前面的分析可知,一些经济生活贫困度高的群体容易滋生“仇富”心理,实质上,这种“仇富”心理作为一种社会现象在一定程度上可以认为是对社会中过度渲染富人经济文化的一种极端反应。其次,就经济贫困群体以外的群体而言,这些人实施财产或经济性犯罪不是解决生活贫困问题,而是出于物质享受和占有,因而,在这些人中,即使文化程度不高的人在犯罪前也会有较强烈的犯罪成本问题:或通过犯罪获取较高的经济利益,或因为被抓获而丧失既有的、自认为可以过得去的经济生活。有学者指出,“当人们在享受方面的利益受到威胁和冲突时,他们更倾向于采取妥协、退让的方式”[23]。因此,对这些人犯罪还可以通过提高犯罪成本遏止其犯罪心理的形成,如提高对各种财产性、经济性案件的破案率,提高财产刑在财产性、经济性犯罪中的运用程度和增强财产刑的处罚力度。

(三)塑造同步、平等与和谐的社会文化环境,注重道德和法律等非经济因素对社会公众经济生活的调控功能。

经济生活状况能否最终导致社会个体选择犯罪行为还取决于一个环节,即易影响犯罪的经济生活状况因素与其他可能弱化行为人自我控制力的因素的作用程度。因此,从经济生活状况的角度预防犯罪还需要着眼于非经济因素对社会个体的影响。对此,一方面,要在社会中塑造同步、平等、和谐的文化环境。作为属性和社会属性统一体的人来讲,在社会生活中既受经济条件影响,也受文化条件影响,而“文化环境对人的社会化过程的影响在于,它能为人的动物性和文化性的彼此消长创造一种特定的外部条件”[24]。对于良好的文化而言,不仅能够提高人的社会化程度,而且,还能够对人的经济生活的波动发挥积极的调控作用,使人能够保持在社会规范允许的范围内选择经济生活方式。就我国现阶段而言,文化环境的塑造应突出同步、平等、和谐。所谓同步就是在经济发展的同时,应根据人们经济生活环境的变化加强相应的文化建设,防止物质需要这些较低级的需要形式在人的需要结构中占主导地位。所谓平等与和谐,即通过文化的传播消除以经济生活状况为主要标志的社会阶层式的文化,防止因经济生活的不平等造成人们在社会认识、价值取向、行为模式等方面的社会脱离,否则就会容易在社会中形成不同社会阶层之间的文化冲突以及这些阶层与社会间的群体性对抗,导致社会整体控制的失衡。其中,值得关注的就是防止贫民阶层贫困文化和富人阶层腐化文化的形成。一方面,对所谓贫困群体而言,在贫困文化的影响下,“这些人的利益如果得不到必要的社会照顾,微观层面的吵闹、冲突等不仅会经常发生,而且,还有可能导致更大范围内的社会矛盾和社会冲突”[18] P 206,如暴力犯罪或群体性事件。同样,对于富人而言,因为拥有支配更多资本的机会,由此在社会上会形成金钱万能的消极文化传播与示范效应,这种富人文化可能导致对其他社会群体的不良暗示和社会排斥,从而也会诱发社会对抗。

对由于经济生活的因素出现的社会问题需要文化塑造的正向引导,但是,由于利益资源的有限和利益需求的无限的矛盾所引发的利益冲突的必然性,决定了在正向引导的同时还需要通过必要的规范来维持利益分配的秩序格局。尤其在我国现阶段,道德标准的多元和传统道德的萎缩,使人们在经济生活中不断滋生以个人为中心的社会虚无思想和以金钱为中心的商品拜物思想,这一现象在一定意义上使人们在对物质的获取中忽视了他人利益、社会利益与公共准则,进而实施犯罪。还有值得指出的是,近一段时间来,在我国一些地方出现了公然对抗政府、政法机关的恶性案件[⑤],这些案件从另外角度说明了一个问题,即法律权威的退化。实践表明,道德和法律是预防犯罪、规范社会的重要工具,而一旦这两个方面出现弱化,则社会整体控制力必然下降。因此,在经济发展的同时,相应的道德和法律控制机制必须要健全,从而通过在社会中形成抑制过度物质欲望的自觉性与强制性的合力来加强对犯罪的预防,使社会在实现经济和谐的同时实现社会和谐。

[①]所谓多重共线性是指许多影响犯罪的因素都交织在一起,在这些因素中有些是实际造成了犯罪,而有些对犯罪没有实际影响。见[美]乔治.B.沃儿德等著:《理论犯罪学》,方鹏译,政法大学出版社,2005年12月,第119页。

[②]该调查由天津市社会治安综合治理委员会办公室与天津市监狱管理局共同组织,笔者为该调查的具体组织和策划者,本文凡未明确标明数据出处的均来自该调查。

[③] 此处的收入为合法收入,后同。

[④]由于所调查的犯罪人为2005年当年入狱的,所以,其入狱前的情况应为2005年以前,考虑和调查对象的情况的接近和可比性,所以,本文所选取的普通居民的收入情况为2004年的。

[⑤] 如贵州省瓮安县城2008年6月28日下午发生的围攻政府部门的打砸烧事件。见中国法院网,。再例如,2008年7月1日在上海市闸北区政法大楼发生的造成多名警察伤亡的暴力袭警案件。见新华网,。

[1][美]乔治.B.沃尔德等.理论犯罪学[M].方鹏译.北京:中国政法大学出版社,2005.85.

[2][美]约翰.列维斯.齐林.犯罪学及刑罚学[M].查良鉴译.北京:中国政法大学出版社,2003.189.

[3]宋浩波.犯罪学理论研究综述[M].北京:群众出版社,1998.360.

[4][德]汉斯.约阿希姆施.奈德.犯罪学[M].吴鑫涛,马君玉译.北京:中国人民公安大学出版社,国际文化出版公司.1990.442.

[5]孙育海.贫富差距急剧拉大对犯罪的影响及防控策略[J].犯罪研究,2008.(2):46.

[6][法]奥古斯都.孔德.论实证精神[M].北京:商务印书馆,1996,12.

[7][法]E.迪尔凯姆.社会学方法准则[M].狄玉明译.北京:商务印书馆,1995.37.

[8]毛泽东.矛盾论[A].毛泽东著作选读(上)[C].北京:人民出版社,1986,160.

[9]钟学富.物理社会学—社会现象演绎理论的探索[M].北京:中国社会文献出版社,2002,84.

[10]恩格斯.路德维希.费尔巴哈和德国古典的终结[M].北京:人民出版社,1972,45.

[11][美]马斯洛.马斯洛人本哲学.刘烨译.北京:九州出版社,2003,46.

[12]2006年中国居民生活质量调查.中国网.http://www.china.com.cn/info/07shxs/txt/2007-01/09/content_7627839.htm[EB/OL].

[13]2007年中国居民生活质量调查.中国网.http://www.china.com.cn/aboutchina/zhuanti/08zgshxs/2008-04/01/content_14027570.htm[EB/OL].

[14]李汉军.论犯罪观[M].北京:中国方正出版社,2001,112.

[15]温家宝在十一届人大会上所作政府工作报告.中国政府网.http://www.gov.cn/2008lh/content_923918.htm. [EB/OL].

[16]2007年中国居民生活质量调查.中国网.http://www.china.com.cn/aboutchina/zhuanti/08zgshxs/2008-04/01/content_14027570.htm[EB/OL].

[17]2006—2007年中国社会形势分析与预测总报告.中国网.http://www.china.com.cn/info/07shxs/txt/2007-01/12/content_7646411.htm[EB/OL].

[18]王来华.城市新贫困问题研究[M].北京:中国文史出版社,2005,15.

[19]当代世界城市贫困与社会问题.国务院扶贫办网.http://www.cpad.gov.cn/data/2008/0505/article_337678.htm. [EB/OL]

[20]北方网.http://economy, , .enorth.com.cn/system/2005/02/02/000957232.shtml[EB/OL].

[21][美]路易丝.谢利.犯罪与化[M].何秉松译.北京:群众出版社,1986,20.

[22][英]韦恩.莫里森.理论犯罪学[M].刘仁文等译.北京:法律出版社,2004,392.

[23]张玉堂.利益论[M].武汉:武汉大学出版社,2001,114.

[24]李锡海.文化与犯罪研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2006,89.