论违法性理论的应然位置

关键词: 社会危害性/实质违法性/本质特征/责任

social harmfulness/substantive illegitimacy/essential characteristics/liability

内容提要: 社会危害性概念与我国现有的犯罪构成体系之间存在着紧张关系,其根源在于社会危害性(实质违法性)被理解为犯罪的一个特征。我国现有的成立犯罪的理论实际上可以理解为“四要件体系—社会危害性”双层结构,但应将社会危害性的概念置换为法益侵害的概念,并且将之理解为犯罪成立的一个阶层(违法性阶层)。此外,还需要醇化构成要件的概念、析出责任阶层。我国的犯罪构成理论应改造为“构成要件该当性-违法性-有责性”的三阶层体系。

The tension between the concept of social harmfulness and Chinese current system of crime constitution due to the fact that the social harmfulness is considered as one of the characteristics of the crime. Current theory of crime constitution can be comprehended as two-level structure of "four-element system and social harmfulness", however the concept of legal interests violation should replace the social harmfulness, and form a level of crime composition. Besides, the conception of the crime constitution should be sublimed and the level of liability should be separated. Therefore, the theory of crime composition should be reformed as three-level system of "deserved constitutional elements, illegitimacy and imputability".

一、违法性应该是犯罪成立的一个要件

(一)社会危害性(实质违法性)与我国犯罪成立要件之间的紧张关系

被通说认为属于犯罪的本质特征的社会危害性(实质违法性)①与通常意义上的四要件的犯罪构成之间究竟是一种什么样的逻辑关系?这是一个看似简单其实不然的问题。学界一般认为犯罪构成是衡量犯罪成立与否的惟一的、终局的标准,但是,在此之外又有被认为是“质和量的统一”、“主观和客观相统一”的作为犯罪本质特征的社会危害性概念,这其中的逻辑关系很难说是非常清楚的。在我看来,我国现有的四要件的犯罪构成一方面因其自身存在的模糊部分(比如犯罪客体)而使得其存在意义受到相应的贬损,另一方面,其作为犯罪成立的终局或者惟一规格的资格,也因为社会危害性以及但书 (犯罪概念的定量因素)的存在,而受到了质(社会危害性)和量(但书)两方面的阉割。对于犯罪概念中的但书的评价需要专门撰文,而就社会危害性来说,比如正当防卫的行为,一方面满足了通常意义上的犯罪成立四要件,一方面又仅仅因为排除了社会危害性而不认为是犯罪。一种行为满足了犯罪成立要件(因此也就满足了所谓的犯罪成立的惟一的规格)而又因为“排除了”社会危害性而不属于犯罪,在犯罪成立要件规定犯罪成立的资格问题上,社会危害性给予其当头一棒。这里,当然也可以从所谓的实质解释论的角度认为正当防卫等正当行为从一开始就不满足犯罪的成立要件从而也就不存在上述的矛盾,但是,所谓的实质解释论毕竟不过是一种区别于通说的有力说而已,而且从现行的我国刑法的条文规定来看,得出正当防卫(《刑法》第20条)的行为是在满足了犯罪构成之后的一种排除性的规定似乎在逻辑思维上也更为顺畅。果真如此,作为犯罪的本质特征的社会危害性与作为评价犯罪成立的惟一规格的犯罪构成之间所存在的紧张关系,就是必须承认的。而这也是近年来社会危害性观念受到了越来越多的质疑和驱逐的主要原因之一。

(二)造成以上紧张关系的原因之一:违法性是犯罪的特征而非要件

在我国当下刑法总论的理论框架之中,关于违法性的理论一般被认为是犯罪的特征之一加以研究。即,社会危害性是犯罪的本质特征,刑事违法性是犯罪的特征,应受刑罚惩罚性是犯罪的法律后果,也是犯罪的特征之一。这里所说的“刑事违法性”,是指行为违反了刑事法律的规定,如借用“形式违法性”与“实质违法性”的区分的话,作为犯罪的法律特征的刑事违法性,实际上相当于形式违法性;而所谓的社会危害性,则是行为对于社会所造成的实质上的损害,也就是上述的“实质违法性”。如果以上的对应关系(社会危害性=实质违法性,刑事违法性=形式违法性)是成立的,则通说所理解的犯罪的特征也就成了实质违法性(本质特征)——形式违法性(法律特征)——应受刑罚惩罚性(法律后果)这样的三元结构。与此相对,作为犯罪的成立要件,则是犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体、犯罪主观方面的四要件平面式结构。这其中,首先在名称和形式的意义上,是没有违法性的一席之地的。而在实质的意义上,犯罪的客体被认为是“对于社会主义社会关系或者社会主义社会利益的侵害”,也不等于这里的“违法性”,而犯罪的客观方面要件,也不能说体现了行为的违法性(比如行为虽造成了损害结果,但是却属于正当防卫行为的);至于犯罪主体和主观要件,则更是不能直接与违法性挂钩。于是,在犯罪的成立要件之中,也就并无违法性的实在的一席之地。

由于违法性是犯罪的特征而不是犯罪的要件之一,则我们可以认为,违法性这一特征体现在犯罪的整体评价之上,进而也就体现在成立犯罪的每一个要件之中。但是,由于违法性毕竟不是一个独立要件,所以在逻辑上,没有违法性的行为也可能构成犯罪。但是,刑事违法较之犯罪来说,不仅外延更宽,而且也是其必经的一个过滤环节。由此来说,仅将违法性作为犯罪的特征,实际上是混淆了违法性与犯罪成立之间的关系。而且,实际上也正是因为违法性仅是犯罪成立之后所外现的一种特征(表征),所以造成了犯罪构成的实在价值遭到了阉割,犯罪构成必须结合实质违法性(社会危害性)的概念,才能共同完成对于行为成立犯罪与否的判断。这样看来,我国现有的犯罪构成体系,已经不是平面的四要件的结构,而是犯罪构成(四要件)——社会危害性(实质违法性)这样的双层次结构,一种行为只有在经过了犯罪构成和社会危害性的双重过滤,才能成立犯罪,其中四要件的犯罪构成从积极的入罪角度入手,而社会危害性(实质违法性)则是从消极的、出罪角度的考量。这样的一种理解,尽管可以说是消解了前述的犯罪构成与社会危害性之间的紧张关系,但是却同时颠覆了通说所支持的两个主张:第一,犯罪构成已经不是成立犯罪的终局的标准;第二,社会危害性也不仅是犯罪所具有的本质特征了。

(三)从社会危害性到法益侵害性再到违法性概念及其阶层

在主张我国现有的犯罪成立体系实际上不是单纯的平面四要件而是四要件——社会危害性的双层次结构之后,进而认为,这样的双层次结构仍然需要进一步的改造,这至少包括:第一,将平面的四要件改造为“构成要件”(这需要抽出其中关于责任的部分),对此下文将有进一步的论述;第二,将这里的社会危害性概念置换为法益侵害的概念,并且,在法益侵害的角度上,将社会危害性的范畴改造为“违法性”的阶层。

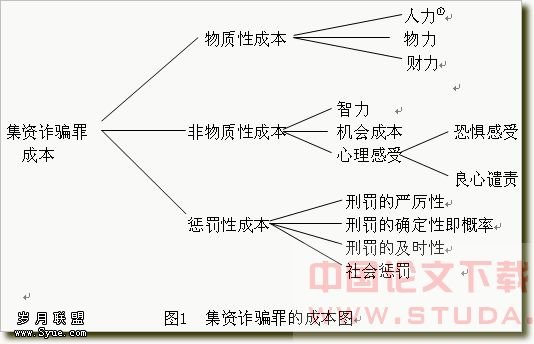

现有的刑法中的社会危害性的概念,主要是承担着两方面的职能,而这两方面,恰恰是都有问题的。一方面,作为评价的客体,它与作为犯罪成立要件之一的犯罪客体的关系含混(而犯罪客体的概念又是相当的形骸化、意识形态化),另一方面,也是更主要的,作为评价的尺度,社会危害性缺乏基本的规范质量,其作为“尺度”的资格是大可质疑的。而以法益的概念取代社会危害性的概念之后,法益概念在作为评价的客体和评价的尺度两个方面,都可以避免社会危害性的前述缺陷。就作为评价的客体而言,使用了法益概念并且赋予其相应的地位(“违法性”的地位),由于法益自身是相对明确固定的,也有助于破除“犯罪的客体”这一意识形态化的概念的相应误区。而就评价尺度的适格性而言,法益概念较之社会危害性概念而言也更为适宜。这是因为,法益概念作为评价尺度时,具有相应的规则,这些规则的确立,更有助于刑法中相应问题的妥当解决。比如法益主体的平等性原则,有助于反观我国现行刑法中相应的不平等保护的问题;法益保护的欠缺理论,在对被害者的同意、正当防卫等问题的解释功能上,也更加强大。再有,法益关系的错误理论等等。可以说,以法益概念取代现有的社会危害性概念和犯罪的客体的概念,实际上也就是主客观相统一的社会危害性概念的去主观化和犯罪客体概念的去意识形态化、去形骸化的问题。而一旦做到了这一点,与法益的侵害及其威胁相应的、作为犯罪成立的要件之一的“违法性”的概念也就应运而生了。

二、构成要件的醇化与责任阶层的析出

(一)违法性作为独立要件之后的体系所面临的最大问题

在明确了违法性不是犯罪的特征而属于犯罪成立的一个要件、并且通过法益(及其侵害)为媒介,将社会危害性的概念改造成“违法性”之后,在本文看来,亦如前述,我国的犯罪构成体系将成为“四要件的犯罪构成——违法性”这样的体系。但是这样的体系仍然是有问题的。在我看来,其中最大的问题将是,这一体系的第一阶层“四要件的犯罪构成”之中,尽管如前所述欠缺违法性的判断但却夹杂着责任的判断,而这不仅损害了犯罪构成的定型化功能,而且也因为四要件之间位阶关系不明确,从而导致责任概念被淹没在大杂烩式的“四要件体系”之中,丧失了其本应具备的功能。

一般认为,确定成立犯罪需要哪些要件、这些要件按照怎样的顺序排列,是需要服务于一定的目的的(目的论的犯罪论体系)。据此,成立犯罪的条件需要解决罪刑法定主义的问题(法无明文规定不为罪)、需要解决法益保护的问题(违法性的实质)、需要解决责任主义的问题(对于行为人本人的责任非难),因此,规定犯罪成立框架的构成要件、规定行为对于法益之侵害的违法性、规定基于法益侵害的行为而对于行为人予以非难的有责性(责任)这三者也就成了犯罪成立的必需要件。可是,我国的平面四要件的犯罪构成,实际上就是犯罪诸种成立要件的不分顺序的大杂烩,所有的评价在这种平面的大杂烩中一揽子完成。实际上,这样的一种“四要件”,仅相当于大陆法系四要件中的构成要件,也就是,它仅仅解决了罪刑法定的问题,同时越过法益侵害的原理考察了责任主义。但是,这样的体系是关系混淆的,主观与客观、形式与实质等等范畴揉杂在一起。在将社会危害性的概念改造成违法性的概念并且独立于四要件体系之后作为成立犯罪的一个要件之后,我们接下来所面临的问题就是醇化现有的“大杂烩”式的犯罪构成,使之“桥归桥、路归路”,将起到定型犯罪构成、宣扬罪刑法定意义上的(客观的)犯罪要件予以保留,而将其中旨在具体体现对于行为人的归责的要素从中抽出,作为独立的责任阶层。只有这样,才能使得成立犯罪的各个要件之间前后有序、各司其职。

1.责任理论的缺乏。在我国现有的四要件体系之中,包括主体、主观方面等,但主体与主观方面的要件之和并不等于责任要件。这其中,不但作为主体的内容之一的“身份”应该属于客观的构成要件从而不屑于责任范畴;而且由于四要件之间只存在理论研究上的“顺序”而不存在各要件之间内在的逻辑顺序,也使得主体、主观方面等也难以发挥其作为“责任”要件所应具有的功能。而且,由于在成立犯罪的要件之中没有独立的“责任”要件,也就与缺乏发达的违法性理论同理,缺乏发达的责任理论。这表现在,由于缺乏相应的责任理论,在犯罪主观方面只研究通常的故意、过失,那么期待可能性的理论无从栖身,无法灵活解决“法有限、情无穷”之间的矛盾;缺乏足够的责任理论,还表现在我们也缺乏主观责任、个人责任的足够意识,因此一些不切实际的团体责任特别是客观责任(严格责任)等主张和观念也得以登堂入室。

2.违法、责任阶层区分的政策依据——析出责任阶层的实质理由。缺乏发达的责任理论和违法性理论,是源于我们现有的犯罪成立体系的。而缺乏这样的理论,当然也更缺乏相应的阶层区分。而在犯罪阶层之中,区分构成要件该当、违法和责任不但对应着相应的刑法基本原理和刑法适用的相应危险,其背后也是有着相应的政策依据的,这种依据直观地体现为“可罚性阻却事由的二元区分”上。不该当构成要件的行为,不进入刑法的评价视线;该当构成要件但是具有违法阻却事由的行为,从法秩序的整体性、统一性的角度而言,可以被评价为正当行为;该当了构成要件且不具有违法性阻却事由但具有责任阻却事由的行为,被评价为刑法上的违法行为;该当了构成要件且不具有违法以及责任阻却事由的行为,被评价为犯罪行为,这是一国法体系加之于个人的最为严厉的评价类型。而由于没有违法与责任之间的区分,以上这样的刑事政策依据也就无所依从。

3.违法、责任阶层区分的具体效果——以正当防卫的成否和共犯的成否为例。以上的阶层区分的政策意义的具体效果,可以举对于相应的行为能否正当防卫以及共犯的成否问题为例。比如,对于紧急避险行为能否实行正当防卫的问题。紧急避险行为的正当化依据,在不区分违法和责任的体系中,也就没有所谓的违法减少说与责任减少说(以及违法责任减少说)之间的对立,这样,也就必然妨碍了我们对于紧急避险的评价的认识从而对于紧急避险行为能否实行正当防卫问题的把握。而与此相对,在犯罪论体系中明确区分违法和责任时,将紧急避险区分为正当化的紧急避险(作为违法阻却事由的紧急避险)和免责的紧急避险②(作为责任阻却事由的紧急避险)③,则尽管两者都属于不可罚的行为,但是对于属于违法阻却事由的行为不能实行正当防卫,而对于属于责任阻却事由的行为进行正当防卫则是可能的。④

同样,违法阻却以及责任阻却的法效果之不同,也存在于共犯的成否问题上。像教唆犯、帮助犯这样的共犯——共同正犯也是如此——不存在他人的共犯行为则不能成立。就这样的“正犯”行为来说,要是理解为与共犯的成立相关不需要严格意义上的责任能力的话(所谓的“限制从属性”),则对此予以说明的理论是必要的。这就是,就共犯的成立来说,虽然“正犯行为”(Tat)是必要的,但是“正犯行为者”(Tater)则是不要的,以这种形式展开了以“行为”为中心的犯罪论体系。在此,所谓的“正犯行为”,意味着该当某种犯罪的构成要件的违法的行为,因为责任要素是“行为者”的要素,行为者具备责任能力等责任要素这一点对于共犯的成立来说就变得不必要。与此相对,在我国平面的四要件的理论中,不存在“正犯”与“共犯”的区分,共同犯罪的成立要求有“共同故意”和“共同行为”(相当于大陆法系的“极端从属性”)。但是,这样的一种犯罪构成理论之下的共同犯罪的成立要求可能存在着一定的问题,并且导致处罚间隙的产生。比如按照我国现有的犯罪构成理论和相应的共同犯罪理论(或者是在大陆法系犯罪论体系中采纳“极端从属性”的场合)来处理,教唆不知道年龄(或者以为其已经达到14周岁)而实际上小于14周岁的人犯罪的行为(“背后者对于直接行为者的责任能力的误想”的场合),可能就无法定罪(按照教唆犯罪处理,需要是“教唆他人犯罪”,而被教唆者的行为并不是“犯罪行为”;而按照间接正犯处理,又要求背后者对于未成年者的年龄具有认识,否则间接正犯难以成立⑤),而不定罪又显然是有违普遍的正义感情的。⑥这样的一种“处罚间隙”在三阶层的犯罪论体系之中,在具备了采纳“限制从属性”等的可能性的情况下,则是可以予以避免的。

三、三阶层体系

至此,本文认为:

第一,现有的大杂烩式的四要件全面评价之中没有违法性的栖身之地,违法性不应该是犯罪的一个特征,而应该也只能独立于现有四要件而成为犯罪成立的一个要件。

第二,我国现有的体系不是简单的平面四要件的体系,而是“四要件—社会危害性”这样的双层次体系。这样的体系需要进行如下的改造:社会危害性的概念需要转化为法益侵害的概念,而社会危害性的评价也需要借助实质违法性的概念转换为“违法性”的评价,使之成为评价犯罪成立与否的一个独立的阶层。

第三,与违法性相对应,责任应该从现有的“一揽子”概括评价中剥离出来,成为独立的犯罪成立要件,唯有如此,才能使相应的犯罪论体系综合反映罪刑法定主义、法益保护主义和责任主义的要求,保证犯罪成立要件符合法益保护和人权保障的目的。而现有的一揽子四要件体系在剥离出责任要件之后,也就更相当于大陆法系的“构成要件”,笔者所赞同的犯罪构成体系,也就成了构成要件该当性——违法性——有责性(责任)的三阶层体系,其中的违法性,是规定犯罪成立的一个承前启后的独立的要件和阶层。

第四,构成要件的判断实际上是形式违法性的判断,它解决的是将不符合刑法规定的行为首先排除调控范围之外以实现罪刑法定主义的要求,达到一般公正的诉求;而违法性阶层的判断实际上是实质违法性的判断,它解决的是具有了形式违法性但不具有实质违法性的行为的出罪问题,由此实现了个别公正,而将违法性阶层作为成立犯罪的一个要件和环节,也解决了在现有的四要件模式之下符合了犯罪构成、满足了成立犯罪的终局标准但却因为不具有社会危害性(=实质违法性)的行为的出罪解释问题。可以说,将违法性(=实质违法性=社会危害性)整合为成立犯罪的一个阶层而非将其仅理解为犯罪的特征,既避免了将社会危害性概念驱逐出规范刑法学领域的尴尬境地,也有效地解决了社会危害性作为另外的一套认定犯罪成立的评价体系凌驾于犯罪构成之上的问题,理顺了犯罪构成与社会危害性之间的紧张关系。因此,将违法性(实质违法性=社会危害性)作为独立的成立犯罪的一个阶层,是具有重要意义的。

注释:

①我国刑法中的“社会危害性”与“实质违法性”应该是内涵相同的概念,在功能上是可以相互替换的。对于这一判断的支持,见陈忠林:《违法性认识》[M],北京大学出版社2006年版,第19页。

②紧急避险的行为是多种多样的,比如保全法益与损害法益价值相等的场合,比如保全法益与损害法益都是生命或者身体的场合等等。与我国的平面式犯罪构成理论以及社会危害性理论相关,将紧急避险笼统地看作是“排除社会危害性”的行为可能是过于简单化的。

③这种区分可能是刑法规定上的区分,也可能是学理认识上的区分,但是都以阶层式地区分违法与责任为前提。需要说明,包含“构成要件”的此种“三阶层体系”在立法之中也得到反映的,是比较晚近的事情。在德国明确地将可罚性阻却事由二分为“不违法”的场合和“无责任”的场合的,是始于具有将紧急避险二分之规定的1927年刑法草案,而实际上对之加以改正并且施行的则是1975年的刑法总则。而在日本,订立于1907年的现行刑法之中并未将违法阻却事由予以二分(这是因为作为其摹本的德国刑法典的立法者此时尚未掌握将可罚性阻却事由二分说的立法技术),此后一直维持此种状况至今,就连1974年的日本改正刑法草案之中,也未有这样的二分规定。参见[日]松宫孝明:《关于日本的犯罪体系论》[J],《立命馆法学》2005年第5号,第324-325页。

④参见前注③,第322-323页。

⑤同前注③,第323页。也正是在此,松宫孝明对于前苏联(以及我国)的四要件的“全构成要件的理论”提出了批评。他指出,这样的体系虽说对于罪名的确定来说可以得分(至于何以“得分”,令人费解——本文作者注),但是,对于左右正当防卫的可否和共犯的成否的可罚性阻却事由的位置未能明确。因此,责任能力就属于“犯罪主体”,也就否定了对于无责任能力者之违法行为的共犯的成立。要是想回避这样的结论的话,就不得不在分则或者总则之中例外地设置承认共犯的成立的规定。但是,实质上,这不过是采纳了以“三阶段体系”为前提的限制从属性而别无其他了。同前注③,第326页。

⑥实际上,在这样的事案之中,在德国就存在着背后者既不成立间接正犯也不成立共犯的判例。而与此相反,日本的判例之中,存在着在此种场合承认共犯规定之适用的判例(仙台高判昭和27·2·29《判例时报》第25卷第31页),这实质上就是采用了限制从属性说。参见前注③,第331页,注9。我国刑事司法实践之中对于类似问题的处理,我手头没有现成的真实案例,但是这无疑是一个值得关注的问题。