校本课程开发:一种广义的认识

摘要:目前,人们对校本课程开发的理解仍然有的空间。语意转译的微调、开发成品的内涵发展、开发范围的拓展,是进一步理解校本课程开发的现实基础。定位“学校本位课程研发”,梳理国家课程、地方课程与校本课程的关系,拓展开发范围,重视国定/地定课程的校本转化,都是校本课程开发广义认识的重要内容。

关键词:校本课程开发;语意转译;校本转化;校定课程

Abstract: At present ,people’s understanding on the development of school-based curriculum still has room to develop. The micro-modification of the meaning interpretation, the connotative development of the end product, the expanding of the scope constitute the practical bases for further understanding school-based curriculum development. The important contents for the recognition of school-based curriculum development in a broad sense involves positioning school-based curriculum research and development, handling the relationship between national curriculum, local curriculum and school-based curriculum,, the expanding scope of the development, paying attention to the transformation of state-decided curriculum and locality-decided curriculum into school-based curriculum.

Key words: school-based curriculum development; meaning interpretation;transformation of school-based curriculum; school-decided curriculum

一、语意转译中的微调校本课程开发有着不同的别名,如school-based curriculum development、site-based curriculum development,①其中,school-based curriculum development在使用最为广泛。与此相关的中译名也有“学校本位的课程发展”“学校为基础的课程开发”“校本课程开发”“校本课程研制”“校本课程编制”和“校本课程发展”等等。显然,容易发生语意转译差异的词汇主要是school-based development。

base在英汉词典中的表达方式主要有:基础;基地;基点;把……基于,把基地设在……[1]我国现今流行的“校本课程”“校本课程开发”之称谓,大多将school-based理解为“校本”。实际上,“本”在《古代汉语词典》和《新华词典》的解释有:草本之根或茎干;根源;依据;原有的,如本意等。[2](43)“本”的寓意可以是“根本”,如“立国之本”。“本”在《辞海》《辞源》中的解释与《古代汉语词典》《新华词典》的解释多有相似之处,主要有:草木之根或茎干;事物的根源或根基;自己或自己方面的;重要的,中心的;本来,原来;根据;宇宙的本体,本原;等等。“本”在《说文解字》《古篆汇编》中解释为“木下曰本”。可见,“本”在汉语言中主要指草木之“主干”或“根”,可与“末”相对,指“枝”,所谓“本末倒置”,就是“本”与“末”颠倒。从这些意义上理解,“校本课程”“校本课程开发”关于“本”使用与school-based中base的意义是否最为贴近,仍然需要进一步分析和讨论。

值得注意的是,“本位”在《新华词典》的解释有:货币制度的基础或货币价值的单位;自己所在的单位;自己的工作单位。[2](44)将school-based翻译为“学校本位”,有将学校作为学校自身课程开发的现场、单位之意。似乎更加靠近原来表述的实质,同时也同school-focused curriculum decision-making,school-centered curriculum reform,site-based curriuclum development等语意相近。

如何理解curriculum development?译为课程发展、课程研制还是课程编制?

因此,将“school-based curriculum development”翻译为“以学校为基础的课程研发”或“学校本位课程研发”较之“校本课程开发”似乎更贴近原意一些。相比之下,“学校本位课程研发”较之“以学校为基础的课程研发”更为简练。

二、“校本课程”与“校本课程开发”的分野

我国学者从不同视野解释“校本课程开发”的同时,非常注重“结果或成果”。一方面,从“结果或成果”角度解释“校本课程开发”,另一方面,有些表述还以“结果或成果”的视野将“校本课程开发”转译为“校本课程”。近几年来,“校本课程”已经成为课程开发实践领域的一个耳熟能详的词汇,学校教育人员谈论“校本课程”的机会也远远多于谈论“校本课程开发”,甚至将“校本课程”与“校本课程开发”等同视之。

对此,我国有学者认为,“这实际上是一个不小的误解”,并提出了下述三点理由。

首先,“校本课程开发”是一个课程专业术语,其英文缩写词为“SBCD”。“校本课程”实际上只是一个口头用语或不规范的书面用语……在西文的课程文献中,校本课程开发方面的几位一流的作者在他们的著述中从未使用过“校本课程(school-based curriculum)”一词,只有极少数的作者在极少数的文章中偶尔才会不太规范地提到“校本课程”一词。

其次,“校本课程开发”是学校本位的课程开发,不是校本课程的开发。前者强调的是课程开发的行动和研究过程;“校本课程”一词则容易导致课程开发只看结果不看过程的错误倾向。

最后,汉语中使用“校本课程”一词,容易与“学校课程”“校定课程”“选修课程”“活动课程”等等相混淆。[4](33)

这些看法很有道理,值得我们认真分析和借鉴。第一,我们在使用舶来品的过程中的确需要遵循其本意,并以我们自身的语言习惯合理恰当表述其本意;第二,汉语词汇意义丰富,寻求两事物关系时需要从逻辑上做相对的区分。如,谈论“国家课程、地方课程与学校课程”,在逻辑上不会引起误解;不过单独理解“学校课程”也的确感觉模糊,学校课程是学校自主确定的课程,还是学校落实国家、地方课程改革精神而实施的课程,或是学生实际体验的课程?难以确定唯一。

如果说国家课程开发的结果是国家确定的课程(简称“国定课程”),地方课程开发的结果是地方确定的课程(简称“地定课程”),学校课程开发的结果是学校确定的课程(简称“校定课程”)。那么,理解“国定课程”“地定课程”和“校定课程”之间的关系也比较容易。

但是,如果我们将“国家课程开发、地方课程开发与校本课程开发”联系起来,或者将“校本课程”与国家课程、地方课程区分开来,的确就不很容易。

实质上,我国目前流行的“校本课程”在语意指向上与“校定课程”含义相当。

所以,谈论“校本课程开发”,一方面,要接受舶来品整体的理解,不要轻易割裂开来;另一方面,在区分校本课程开发结果或成品的时候,仍然需要贴近本国语言习惯和课程研发事实,并从整体上架构所有课程开发结果或产品。

三、“开发范围”的拓展

我国新课程改革赋予学校课程开发的责任、权利,学校也必然在课程开发活动中获得利益。这些利益至少有六个方面:提升教师课程意识;教师参与课程变革过程;社区介入学校课程改革;提高教师课程开发能力;增强课程对学生的适应性;课程与生活、经验密切联系。

显然,“校定课程”很难完全概括上述课程开发利益,那么校本课程开发的成品除“校定课程”之外还有哪些范围?换言之,校本课程开发的范围除开发校定课程之外,还应该做哪些事情呢?

从已有代表性定义中,我们已经能够发现,在校本课程开发的现场可能发生的事情。

沃尔顿(Wolton,1978)指出,校本课程开发,其结果可以是教材的选择、改编,也可以是教材的新编。③沃尔顿从开发“结果”、开发“方式”视野为我们显示了校本课程开发可以做的事情,即对“教材”进行选编或改编;这里的“教材”是学校以外责任单位开发的材料,可以是国家也可以是地方。

有人认为,“从理论上说,校本课程开发的范围主要有以下三类:一是课程方案中的选修Ⅱ;二是综合实践活动课程领域;三是其他七大学习领域中相关科目或模块及其具体内容”。[5](227)十分清楚,第三方面的开发范围已经包括国家、地方课程开发内容的再开发了。只是,作者认为在我国目前情况下,第三方面活动暂时难以展开,主要原因为:“从全国范围的推进策略来说,地方与学校的课程能力差异是客观存在的;从我国的传统与课程上看,结合校本课程开发的国际经验,留出一部分空无课程给学校是一种积极而稳妥的对策;非学术性课程的权力主要在学校并不影响高中学生的学术水平”。[5]这些分析很有道理,课程开发离开了课程开发实际情况难以真实展开,离开了历史经验,失败的可能必然增加。同时,学校不可能承担为学生开发课程的全部责任,只能承担一部分,现在是这样,将来也是这样。

也有人认为,校本课程开发是在学校现场发生并展开,以国家及地方制订的课程纲要的基本精神为指导,依据学校自身的性质、特点、条件及可利用和开发的资源,由学校成员志愿、自主、独立或与校外团体或个人合作开展的旨在满足本校所有学生学习需求的一切形式的课程开发活动,是一个持续和动态的课程改进的过程。[4](6)

很明显,“一切形式的课程开发活动”都属于校本课程开发的范围。

可见,关于校本课程开发的范围的研究已经越来越得到扩展。

实际上,无论我国现在还是今后学校教师课程开发能力等进展如何,完成国家、地方课程开发规定的任务是最为主要的任务,换言之,即使学校不能开发“校定课程”,也需要有效实施国定课程和地定课程。更何况学校开发“校定课程”与有效实施国定课程和校定课程是一个有机的统一体,三者相互影响和制约。

只是,校本课程开发的范围扩展仍然是相对的。虽然在我国现实条件下,难以让所有学校都完成一切形式的开发活动,但所有学校也不能仅仅完成自己的“自留地”,仅仅开发“学校确定的课程”,必须努力开发需要且能够开发的课程范围。这就是,围绕国定课程、地定课程有效实施而展开的国定课程、地定课程的校本转化活动,以及力所能及的“校定课程”开发活动,因为这些范围的开发宗旨都是围绕“学生的教育需求”和学校自身的“现实条件”相伴而生的。

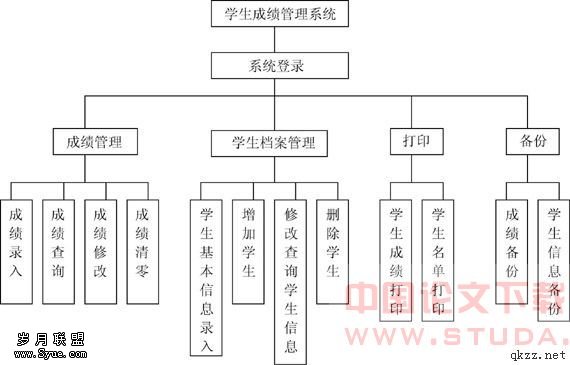

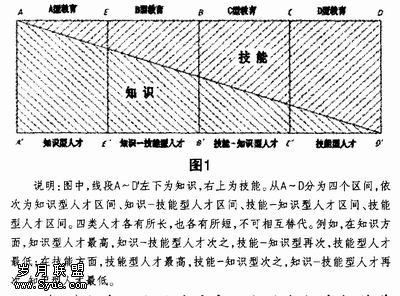

校本课程开发的范围应该包含国定课程、地定课程有效实施,更为具体地说,包括国定课程、地定课程的校本转化,或者说国定课程、地定课程的校本化实施。如下图所示。

吸取校本课程开发相关表述的共同特性,立足我国课程改革现实需要,我们可以将校本课程开发理解为:校本课程开发/学校本位课程开发,是在学校现实条件下,以实施国家/地方课程改革方案为背景,以学校教育人员为主体,以满足学生教育需求为轴线,以国定课程/地定课程的校本转化和校定课程开发为主要内容,而进行的学校整体课程开发策略。集中强调以下五方面的内容。

第一,学校现实条件。学校具有课程开发的责任、权利、利益,学校同时也有自身的“现实性”,学校需要从现实出发,研究课程开发现实情境,以充分利用课程资源,开发适合学校学生的,可以实施的、有效的课程。

第二,以实施国家/地方课程改革方案为背景。按照现今流行说法,校本课程开发是基于学校,通过学校和为了学校,实际上所谓基于学校,通过学校和为了学校,均需要在国家/地方课程改革整体框架下进行,国家、地方和学校是一个整体,不能将学校从国家和地方框架下独立出去。第三,以学校教育人员为主体。学校教育人员主要是指以学校教师为主导的课程开发群体。学生、社区人士作为重要的资源,需要参与课程开发过程,但是教师的课程引导或领导十分重要。

第四,以满足学生教育需求为轴线。满足学生的教育需求是一切形式的校本课程开发活动的终极追求,包括学校对国家和地方确定课程的调适和改变,包括学校新设课程,均需要从学生的教育需求出发。学生的教育需求并不等于学生的需求,学生的需求需要经过教育学的过滤和转化,才能成为课程开发目标确定的依据。

第五,进行的学校整体课程开发策略。校本课程开发需要从学校高度整体研制,绝非零散的、随意的。即使教师个体从事的基于学生教育需求的课程开发活动,也需要整体纳入学校办学哲学和整体规划中,以便合理开发和有效利用课程资源。

① 与之相近的词汇有“学校中心课程编制(school-focused curriculum decision-making)”“学校中心的课程改革(school-centered curriculum reform)”“学校课程改进(school curriculum improvement)”等。

② 转引自崔允漷,《校本课程开发:理论与实践》,教育出版社,2000年,第53页。

③ March,C.et al.1990,Reconceptualizing School-based Cruuiculum Development.

:

[1]新英汉词典编写组.新英汉词典[Z].上海:上海译文出版社,1984.90.

[2]新华词典编纂组.新华词典[Z].北京:商务印书馆,1996.43.

[3]陈侠.课程论[M].北京:人民教育出版社,1989.17—18.

[4]徐玉珍.校本课程开发:理论与案例[M].北京:人民教育出版社,2003.33.

[5]钟启泉,崔允漷,吴刚平.普通高中新课程方案导读[Z].上海:华东师范大学出版社,2003.