西北地区农村小学教学方法现状个案调查

摘要:从学校、教师、家长、学生等多层次、多角度对西北地区小学教学方法现状调查分析的结果表明:一线教师对新课程所倡导的参与、自主、探究、合作等教学方法在认识上存在排斥、模式化、怀疑、内化等几个层次和阶段,教师课堂教学中的主要困难集中在课堂管理、时间控制、教师负担等几个方面。

关键词:西北地区;农村小学;教学方法;个案调查

Abstract: The analysis on the multi-level and multi-angle investigation into the current teaching method in rural primary schools in northwestern China from schools, teachers, parents and students suggests that classroom teachers have several problems with the methods proposed by the new curriculum such as excluding, modeling, doubting and being internalized in the understanding of the teaching methods which include participation, learning-autonomy, inquiry and cooperation. The main problems of teachers in classroom teaching are classroom management, time controlling and teachers' workload.

Key words: northwestern region; rural primary school; teaching method; specific investigation

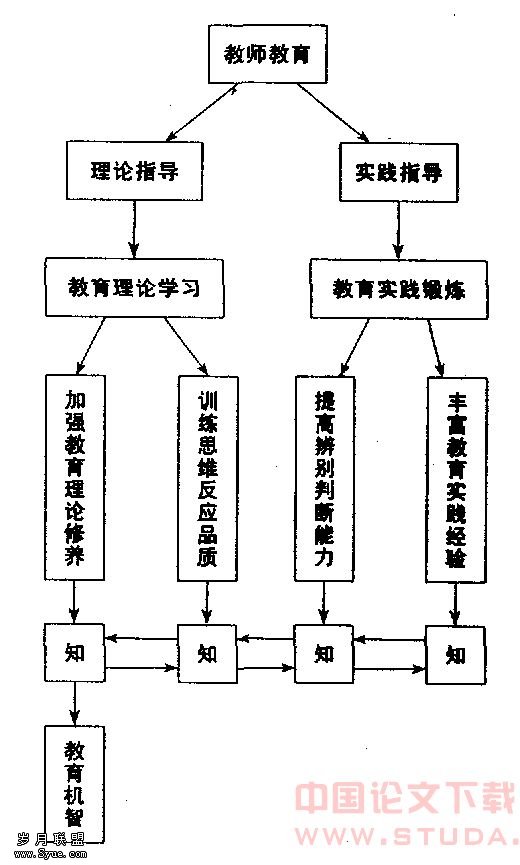

一、研究背景教学方法指师生为完成一定教学任务在共同活动中所采用的教学方式、途径和手段,[1]是教学目标达成的重要手段,也是影响课堂教学效能的主要因素,因此在教学过程中具有重要意义。师生协作、共同完成学习任务是教学方法的主要特征。但长期以来,在教学实践中特别是在农村中小学,人们将教学方法看作是教师一方的职责,忽视了学生在教学过程中的参与与合作,端坐与静听成为课堂教学的主要方式、方法,使得学生被动接受,并进一步导致学生厌学、教师厌教,课堂教学质量不高。[2]

《基础课程改革纲要(试行)》明确提出:教师在教学过程中应与学生积极互动、共同,要处理好传授知识与培养能力的关系,注重培养学生的积极性和自主性,引导学生质疑、调查、探究,在实践中学习,促进学生在教师指导下主动地、富有个性地学习。这一理念对农村基础教育发展具有重要意义。本研究从学校、教师、家长、学生等角度对西北地区农村小学课堂教学现状进行了实地调查,通过对教师课堂教学过程的关注,真实地、动态地了解西北地区农村小学课堂教学方法的现状,特别是新课程所倡导的参与、自主、探究、合作等教学方法和教学模式在西北地区农村中小学的使用现状,旨在为新一轮基础教育课程改革的健康发展和全面推广提供。

二、研究方法与研究样本

本调查以质性研究为主,主要运用课堂观察、开放式访谈与深度访谈、实物收集、社区穿行、问卷调查等方法。主要的研究工具有调查问卷、访谈提纲、课堂观察记录表等。

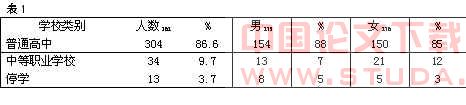

调查的个案是刘木小学,该学校是研究者随机从甘肃省省级新课程实验区中选取的一所五年制中心小学。学校辖区现有学龄儿童309名,其中女生150名;实际入学儿童298名,其中女性143名。学校现有11个教学班,教职工22人,其中女教师12人;从任职情况看,公派教师18人;从教师学历看,中专学历16人,高中学历2人,学历合格率100%。

刘木学校于2000年9月被纳入中/英甘肃基础教育项目县。①2003年学校所在的地区全部进入新课程实验。在新课程实施以后,经过一段时间的实践,教师的教与学生的学都发生了一些变化。

三、研究结果

通过对调查问卷、教师、校长、家长和教育局长访谈以及课堂观察资料的分析,我们可以勾画出西北农村小学教学模式、教学方法使用的现状。

(一)教师

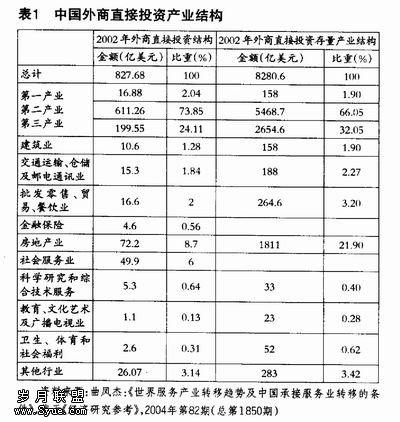

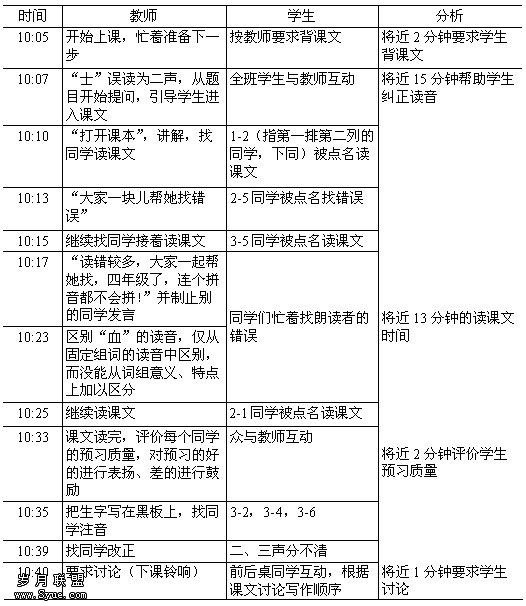

在此项关于新课程背景下的教学方法的调查中,研究者将重点放在课堂教学的观察上。为了更全面地了解该校乃至该地区的教学现状,研究者在被观察教师的选择上,对教师的性别、民族、接受培训的状况、所教年级、所教科目、所教班级的学生人数等多种因素都给予了一定考虑,下表是被观课教师课堂教学的有关信息。

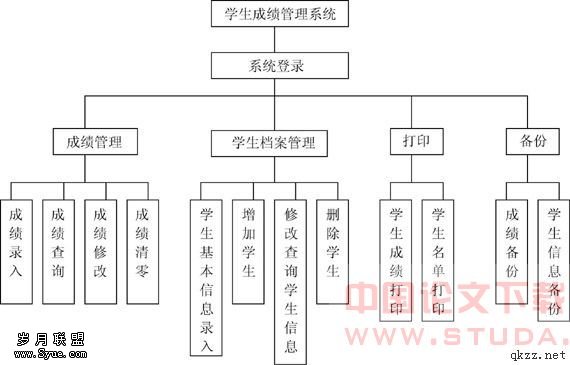

表1 课堂信息一览表

注:互动情况的多少根据互动时间占一节课时的比例而定,多于50%的视为互动多,反之为少。

下面是上述教师中三位教师的课堂教学情况及其教学方法使用情况的分析。

1.教师P,女,东乡族,1980年出生,2000年毕业于某师范学校,2000年8月作为公派教师到刘木学校任教,目前带的是一年级一个班的语文并担任班主任,另外带一年级两个班的课。曾经参加过中/英甘肃基础教育项目的“教育公平与社会”“补充读物”等课程培训。据这位教师讲,刚参加工作时,她根据以前受教育的模式来教育学生,对学生严厉、冷淡。接受培训之后,对学生讲话的语气变了,并在教学中有意识地多鼓励学生积极参与。在谈到什么样的课是一节好课这个问题时,这位教师认为“上课时学生反应积极,气氛好,能跟着我把课进行下去,我认为课就成功了……我理解的‘参与’不一定要拉桌子,不一定要用大白纸,只要根据学校、学生、条件,根据自身条件,能把学生参与进来就可以。以前上课时,脑子里也有灵感,但懒得用,现在,积极寻找,即兴的也多……逼着我多准备,以更形象、更直观的方式教育学生……”②

教师P的班里共有42人,六列八排,男女生混合坐,“一年级,不会讨论,学生年龄太小了,而且人多桌子没法挪”。但为了提高学生参与程度,增强学生学习兴趣,这位教师不断地在尝试,在探索。“我让他们自己当老师。”那么如何在课堂提问时照顾不同层次的学生呢?她认为:“一般多提问学习差的,以前教学中老用‘你笨’等来批评学生,现在不了,学生不会的话,让同桌帮助。以前让学生选同学回答问题时,他们都选学习好的,现在他们也知道老师也在关注差生,所以再让选同学回答问题时,也知道(选学习差的同学)了。”

课堂上该教师不断地鼓励学生有所表现,并及时给予学生积极反馈,课堂气氛十分活跃。另外,普通话较为规范,语言生动、流利、准确,课堂设计面向全体,关注到了后进生,教学方法灵活,板书设计合理。访谈中该教师还表示让学生自主、合作、探究的教学思想在师范学校上学时没有学过,一直是在教学实际中自己逐步摸索的,功夫不负有心人,前些日子,在学区教学评估上这位教师上的公开课得到了一致好评。但是,教学实践中也有一些实际问题让这位教师觉得有些困难,“……在学生不配合的时候,自己不会引导,另外在点评时抓不住重点”。

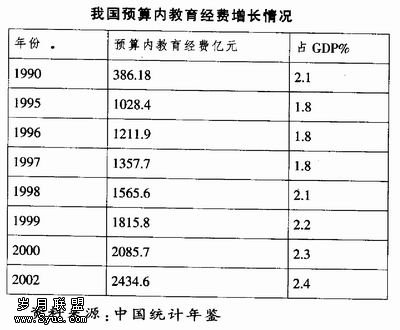

2.教师Q,女,汉族,2002年7月毕业于师范学校,2002年11月任教,任职以来没有参加过任何培训,目前带四年级语文,学生在册51人,听课时实到49人,这节课讲的是《狼牙山五壮士》,课堂上这位教师用的是普通话,不太标准,课题中“壮士”的“士”被误读为二声。师生课堂互动如下表:

表2 课堂互动表

从师生互动表中可以粗略看出教师主要通过学生对课文熟读程度的检查来展开教学,从10:05分到10:35分一直是让学生读课文,40分钟的课堂,30分钟来做同一件事情,未免显得有些单调,学生读课文的过程中教师虽然对一些错误读音作了订正,但这仅仅是局限于少数学生,并且整节课显得有些仓促,感觉到教师一直在催促着学生做这做那,课堂最后教师要求前后桌同学互相讨论,但学生还没坐好就已经下课,看得出这种互相讨论很是刻意,学生在这样短的时间内无法实现真正意义上的讨论,教师也无法对学生的讨论进行指导并给予适当评价,教师虽然意识到了改进教学方法的必要性,并且也在积极地尝试,但在课堂设计和课堂时间控制上显得力不从心,结果反倒使得学生无所适从。

3.教师N是学校中年龄最小的教师,1983年出生,男,汉族,于2001年毕业于师范学校,2001年8月任教,目前教五年级数学,曾于2002年参加过中/英甘肃基础项目中的“课堂管理”“教育公平与社会”“补充读物”等课程培训。

教室里的桌椅分六个讨论小组摆放,上课时大家分组围坐在四周。这节课是有关四则运算的,课堂里教师让一位学生扮演小老师给大家出题,带领大家解题、评课,教师在一旁给予指导,并及时对学生的表现给予积极反馈。期间,该教师选取本校教师作为主人公结合教学需要出了一道应用题,让同学们先在小组内积极讨论。之后,每组选一名代表给大家演示本组讨论成果,整节课忙而不乱,课堂气氛非常活跃,但教学时间不够用,六个小组中仅对两组的结果进行了分析、评判,随后下课时间就到了。但就学生参与程度而言,应该说这节课是成功的,学生对问题的分析、解答都是通过小组讨论自行展开,并且教师有时间对部分学生的讨论结果进行评论,基本实现了通过活动自己主动建构知识的目的。当然教师没有机会给出各组学生的评价,这也正是西部贫困地区小学大班额现状在教学方法改进过程中的一种消极表现。

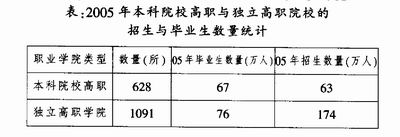

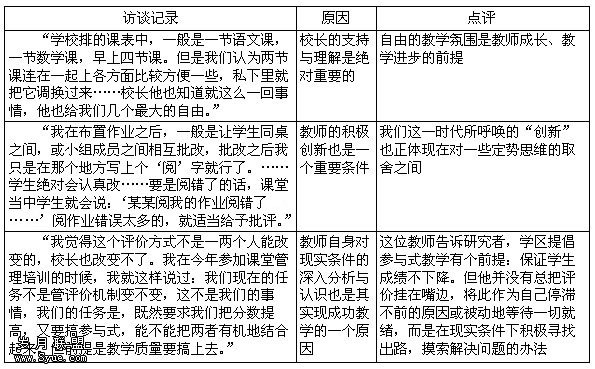

这位教师的课堂为何活而不乱,使学生真正能在一种宽松的氛围内既开拓了思维又掌握了知识,从随后对这位教师的访谈中可以捕捉到一些信息(见表3)。

表3 教师N访谈分析表

(二)学生

在进行调研的同时,研究者也收集了一些学生的作文,作文题目是“我记忆中的一节课”,从对学生的作文中可以看出,一线教师在新一轮基础教育课程改革的背景下正在作一些可喜的改变,这种改变更多地体现在课堂教学中的教学方法上,“这节课上,老师叫我们先讨论了几个问题,我记得以前上课老师都是先读课文的……”学生们对这些点滴的改变都有自己深切的体会,并且在字里行间显示出对这些变化的认可和接受:“记得以前,老师给我们教语文的时候总是让我们背,老师把许多重要题的答案给我们抄下来,让我们去背,可从来不让我们独立思考。这样,我们背起来很难,有的甚至背不会,有的背会了,过一段时间也就忘记了,所以每次语文我们都考不好……可是,有一天却发生了一件令人出乎意料的事……老师说:‘现在是独立思考的时候,请大家想想,古诗是什么意思。’于是大家都按自己的意思写好了,老师提问后纠正了大家的看法,然后让大家去背,结果都背会了。从这件事中,我体会到人只有独立发挥大脑的思想才能学好,而不是盲目地去背。”学生们对教学方法的评价与取舍使我们有更多的思考:“我最喜欢语文课……因为在语文课上,我们大家各有各的意见,各有各的主意,我们可以把我们的意见说给别人听。在数学课上,老师就不让我们自己讨论做题,他偏偏就要说给我们大家,这显得没有意思……”③

(三)家长、校长与教育局长

访谈过程中,有这样一位家长,高中毕业后自修中专,原来是供销社会计,三个孩子,男孩子在县城上学,大女儿在老家上初二,二女儿在刘木上五年级,这位家长非常重视孩子的教育,原本二女儿在老家上学,后来听说刘木学校教学质量好,特意把女儿转到这里。“外面(指别的学校)教的死板,按书读,然后就是做作业;这里,加的有游戏,学生们排成组,这样好,上课时讲的是与学生生活有关的,讲课用普通话,别的地方都是‘唱书’(指读书的声调)。”

刘木小学是本学区的中心小学,校长1965年出生,男,土族,是一名正式教师。1985年从事教育工作,民办教师干起,1994年从师范学校毕业,之后又读中央电大的小学师范专业,大专文凭,目前还打算上函授本科,他觉得“学生比以前活泼了,表现出一种调皮,好动,但这是一种好现象,促进素质的全面。如五一班,四年级时是一个实验班,这个班的学生特别好动,在第十周搞了个歌咏比赛,整体上都能表现,是好学生,将来能有所作为。”

在与县教育局长进行交谈中,局长谈到“县上教师接受的可以(指对新课程的接受),每个学校包括小学、初中,开展的层次不同,改变了传统的注入式教学模式,从‘你要学’到‘我要学’,启发学生主动找问题,学生在课堂上比较活跃。”

刘木学校的氛围给研究者整体的印象是:自由、宽松,基本上能够做到一切为了教学,对教师之间不同的上课方式也能给予一定的理解。虽然学校现有图书3800多册,但教师们反映,图书室里没有关于新课程的书,教师在实际教学中遇到一些问题,无法得到帮助。遇到困难时,有毅力的教师会在教学中自己摸索,但有懈怠思想的教师便会就此放弃,而继续使用自己所熟悉的“不用费力的”传统教学模式,这在一定程度上影响了教师开展教学改革的积极性。

自由、宽松的教学氛围造就了一批充满活力与激情的教师,但没有规矩不成方圆,在给予教师运用新理念进行课堂教学的权利的同时,学区包括学校也对保证教学质量作了更为严格的规定,这些规定直接影响到了教师教学实践过程中的方方面面。

研究者:那你觉得领导的这种对教师的评价方式,对实际教学工作有什么影响呢?

教师K:稍微有一点吧,最起码我们的成绩下来了,老师就会被罚,罚了话,老师们心里也不好受呀。我觉得如果方法用好的话,有可能学生的成绩会提高。但是现在是我自己不会用,只是刚刚才学,所以说学生的成绩有些滑坡。

学校提倡有别于以往的教学方法,教师们也希望通过在新的尝试中促进自我专业成长,但学校的提倡与一些现有制度使得教师左右为难。当然,究其原因,仍是评价制度“惹的祸”,可是正如前文中提到的教师N的看法:评价机制的变与不变,不是我们所能顾及的。既然这样,我们能否在接受现实的同时,努力实现最大限度内的“双赢”,毕竟呼唤有“新鲜气息”的课堂教学之真正用意仍在于提高教学质量,这与提高学生成绩绝对不是背道而驰的,关键是师生对它的一个适应期、探索期的问题。但这不单纯是教师一方的问题,师生互相磨合、互相适应的过程还需要一个较为宽松的教学环境予以支持。

期望取得较好的教育教学效果或学习成绩,这是刘木小学从校长到学生甚至到学生家长最大的心愿,全体教师对高质量、高水准的师资培训、教学指导的呼唤,对多层面、高频率的教研活动、工作交流的需求反映了教师对评价自身有了新的目标与要求。新鲜事物的出现,新思想的冲击给了教师一双发现问题的眼睛,从而使教师在实际教学中产生了分析问题、解决问题的主动性与积极性,这是在新课程实施过程中值得肯定的一点。

四、结论与对策

教学方法是教学过程的重要组成部分,是达成教学目的的重要凭借。在课程改革的背景下,教学方法、教学模式显得尤为重要。因为没有课堂教学方法、教学模式的转变,课程设计的美好愿望就难以实现。而在农村中小学,教学模式、教学方法的转变不仅十分重要,而且也特别困难。本研究得到如下结论。

(一)基础教育课程改革所倡导的自主、合作、参与、探究等教育理念和教学方法正在西北农村中小学广泛推广。从个案研究学校的实际来看,这些方法经过一段时间的实践,正在被教师、学生、校长以及教育行政部门负责人所认同,并在实践中取得了积极的效果。特别是随着新课程的实施,学生逐步参与到课堂教学中,成为教学的中心,课堂气氛有一定改善,新型师生关系也逐步建立,教师唱“独角戏”的局面有所改观,学生学习的兴趣和积极性正在逐步提高。

(二)农村中小学教师由于自身的素质相对较低,接受培训的机会较少,获得课程资源较难,对基础教育课程改革所倡导的教学理念、教学模式和教学方法,在认识上存在着排斥、模式化、怀疑、内化等几个层次和阶段,实际的教学效果也有一定的差别。因此,为了更好地推进基础教育课程改革,全面实施新课程,要高度重视农村教师新课程的培训,通过多种方式的培训,使他们全面、准确地掌握课程改革的精神,了解新课程所倡导的教育教学模式和方法。

(三)在课堂教学中,教师在教学方法方面的主要困难集中在课堂教学的设计、课堂的管理、时间控制等方面。其关键在于教师对基础教育课程改革基本理念的掌握还不够,对参与式教学的理解还不深入。因此,在教师培养或培训中,应注重教学设计、教学组织、课堂管理、课堂辅导、个别差异的处理等方面的内容。

(四)研究结果显示,教师尝试新的教学方式的前提是保证学生成绩不下降,即课堂上自主探究,课后另加小灶。这不仅加重了教师与学生的负担,也影响了新课程的推广。说明当前的评价机制与新课程所倡导的理念在教学实践中还不一致,存在着矛盾。当然,这也与教师以及社会公众对教育质量的狭隘理解有关。因此,无论是课程改革还是教学方法的改革,不是单一的改革,既涉及教育观念的变革、学校文化的更新,也涉及教师、校长以及家长、公众等教育内部和外部相关群体观念的转变。特别是在农村中小学,转变教育观念、加强教育内外的联系,既十分必要,又比较困难。

(五)参与、自主、探究、合作等教学方式的运用,受学生人数、学生的接受能力、学生的知识水平及学科特点、教师的教学设计水平、教师的课堂组织能力等多种因素的影响。因此,对农村中小学教学方法的改革来说,要从多因素、多角度来进行。

(六)在农村中小学,有关基础教育课程改革或新课程的参考书十分缺乏,专业支持严重不足,教师面对教学中的一些实际问题孤立无援。因此,中央政府、地方政府或地方教育行政部门在发展西部农村基础教育的过程中,在实施新课程或推进新课程的过程中,要将资源建设和专业支持作为促进西部农村教育发展的重要措施,给予足够的重视。

①中/英甘肃基础教育项目是英国国际发展署无偿援助1120万英镑支持甘肃省发展基础教育的项目。该项目主要通过支持临夏回族自治州的康乐、东乡、和政、积石山四个民族县提高义务教育阶段入学率和扶持全省师范教育体系来发展甘肃的基础教育。通过改善办学条件,资助贫困学生,进行师资培训,加强师资培训机构势力,提高学校规划和管理水平,加强研究和项目成果推广等活动来达到使更多的孩子完成小学和初中教育,减少教育体制中不平等因素等目的。

②此为研究者2003年11月17日在刘木小学对教师进行的访谈记录。以下引言均来源于此日的访谈记录,限于篇幅不一一注明。

③此段引文均来源于2004年9月至10月刘木小学学生作文。

参考:

[1]顾明远. 教育大辞典(第1卷)[Z].上海:上海教育出版社,1990. 199.

[2]王嘉毅,赵明仁,中/英甘肃基础教育项目基线调查──学校跨个案分析报告[J].中/英甘肃基础教育项目领导小组办公室. 2000.