论教学形式系统

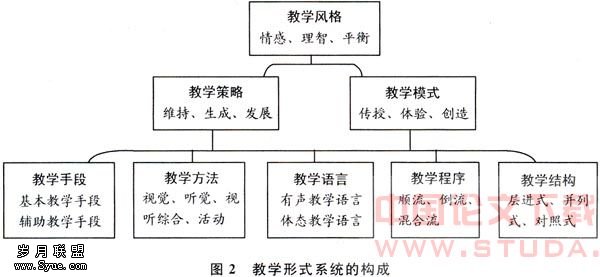

摘要:任何学科的教学系统,从大的方面来说,一般都由理念系统、内容系统和形式系统三个子系统构成。三个子系统的研究目标、范围和要求是不同的,对于中小学教师而言,更应关注的是教学形式系统。教学形式系统可分为三个层级:最顶端为教学风格;第二层为教学策略、教学模式;第三层最为丰富,包括教学手段、教学方法、教学语言、教学程序、教学结构等等。教学形式的重要性需要根据其不同的特征来确定,明确地说,它是随着学生年段的增高、知识结构的完备、学科的理性化程度提高、个性的内倾化趋向加大而逐步降低的。

关键词:教学系统;教学理念系统;教学内容系统;教学形式系统

Abstract: Generally speaking ,the teaching system of every discipline is made up of three subsystems of idea system, content system and form system,which have different research goals, scope and demands. Primary and secondary school teachers are supposed to pay more attention to the form system, which can be divided into three levels. The top level of it is teaching styles, the second level is teaching strategy and mode, the third level involves teaching means, method, language, procedure and structure and so on. The importance of teaching form should be decided by its different characters, that is to say, it will become less important as students enter higher grades, get more complete knowledge ,become more rational to subjects and obtain more intrinsic individuality .

Key words: teaching system; system of teaching ideas ; system of teaching contents; system of teaching forms

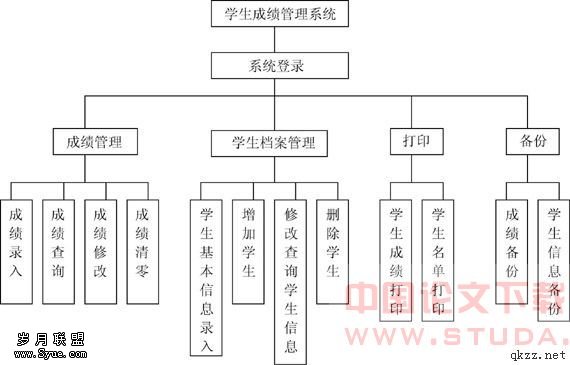

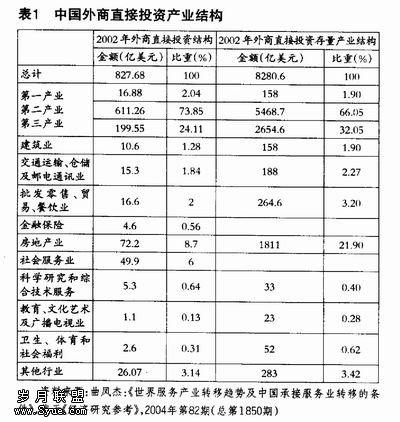

一、教学系统的基本构成教学系统作为教学过程的集合,是一个多功能、多要素的复杂系统,它包含了教学控制要素、教学反馈要素、教学媒体要素、教学信息要素、教学主体要素等等。但任何学科的教学,就系统的组成而言,一般有三个部分,或称三个子系统:理念系统、内容系统、形式系统。每个子系统又由若干分支组合而成。例如理念系统的分支包括教学本质、教学方针、教学目标、学科性质等;内容系统主要包括统编教材、教学、校本教材、其他学科资料等;教学形式主要包括教学模式、教学策略、教学手段、教学方法等。教学理念着重解决为什么而教的问题,教学内容重点解决教什么的问题,教学形式主要解决如何来教的问题。,如果进一步细分,还可以作第四级甚至更多级别的分类,例如教学目标下还可分为知识目标、素质目标、情感目标、德育目标、能力目标等。教学系统的基本构成如图1所示:

由于三者的研究重点和方向各不相同,因此,其研究人员的构成与研究方法的运用也有很大的不同。理念系统的研究者大多为理论工作者、教育政策的制订者,他们需要有较高的教育理论修养和较强的宏观把握能力,眼界开阔,逻辑推理能力强,善于高屋建瓴地对纷繁芜杂的教育现象进行高度抽象和概括,从而提炼出的、先行的,具有指导性、建设性和纲领性的意见。内容系统的研究者主要为版本学家、专业编辑、各专业的学者等,他们往往有着精深的学科知识,具有很强的学科整合能力,对于本学科的极具敏感性,他们需要把握每个阶段学生的年龄特点和心理特征,既能删繁就简,又能恣意汪洋,从而编写出符合每个年龄段学生学习需要的基本材料。形式系统的研究,相比理念系统的研究,具有更多的形而下的成分,因此,它的研究者主要为一线的教育工作者,他们教育经验丰富,特别了解学生、学校和课堂,他们长于行动研究,对于教育叙事具有得天独厚的条件,他们的重要任务就在于根据先进的教育教学理念,运用巧妙的丰富的教学形式,引导学生掌握教学内容,提高能力,获得发展。当然,研究者根据自己的兴趣爱好和能力,跨越自己的专业范畴,进行其他系统的研究也是很常见的。例如,有大量的中小学教师投入教学理念和教学内容系统的研究中,而且也获得了不少成果。但有的教师认为研究教学理念和教学内容层次高,研究教学形式低级一点,于是弃长就短,可是,这种脱离自己的工作领域进行研究,往往也会付出较大的代价:一是缺乏必要的研究条件,妨碍研究的深入持久的展开;二是容易搞乱教师自己的头脑,例如,大量中小学教师投入到语文性质的争辩中,结果没有讨论出个子丑寅卯来,最终发出语文越教越不会教的感叹;三是对一线教师而言,纯粹的理论研究成果,往往不能转化为直接的教学效益,导致“会研究的不会教书”的怪论在中小学畅行。其实,教学系统的三个方面各有所用,并不存在高级低级的问题,三者之间相辅相成,不可或缺。

基于上述分析,笔者认为,对于中小学一线教师来说,理念需要更新,但这种更新主要是批判基础上的吸收,而不是作超前的研究;教学内容需要创新,但这种创新是在比较借鉴基础上的增删换改,而不是另起炉灶,推倒重来──新的课程改革允许学校、教师个人编写教材,但出版发行一套正规的教材需要投入大量的人力物力,需要有雄厚的资金作保证,这不是一般的中小学校更不是教师个人所能承受的,而且编写出来的教材必须经过专家小组和有关部门严格的审查认定,能通过的概率微乎其微。因此,中小学一线教师可以在一定程度上参与到教学理念和教学内容的研究创新中,但更应该认识到,教学形式系统的研究,符合一线教师的教学发展需要,适应教师的工作特点,更能够发挥教师的经验特长,具有独特的研究与实践的价值。换言之,中小学一线教师的根本任务应当是根据先进的教学理念,不断创造适合学生发展需要的教学形式,低耗高效地指导帮助学生掌握教学内容,提高能力,获得发展。

二、教学形式系统的构成

在教学系统的三大体系中,理念系统最抽象,内容系统最显性,形式系统最丰富也最复杂。形式系统包括了教学模式、教学策略、教学手段、教学方法,以及教学风格、教学环境、教学语言、教学结构等诸多要素,各要素之间并不是纯粹的并列关系,而是相互交叉,相互影响,相互促进,它们各自包括的众多下位要素更是纠结在一起,难分彼此,要逐一理清它们的关系实非易事,因此,我们只能粗略地将教学形式系统的构成作如图2所示。

(一)教学风格

在教学形式系统的所有组块中,风格组处于最顶端,教师在教学中所表现出来的各种形式要素,都受到教学风格的影响。所谓教学风格是指教师在较长的教学实践过程中形成并体现出来的一种与众不同的教学个性,是教师教学成熟的标志,是性、创造性劳动的结晶。由于教师的思想修养、知识结构、能力水平、个性特征等不同,他所使用的教学语言、调控方式、结构艺术以及所表现出来的精神风貌与精神气质均给人以不同的艺术性和创造性的感觉,从而形成了独特的稳定的教学风格。对于新教师而言,虽谈不上教学风格,但在其教学形式系统中,各要素也同样受到教学风格的制约,因为在具体的教学中,新教师不断在借鉴模仿他人的教学风格,并在某种风格的仿拟中表现出一定的教学行为。以语文教师为例,有的教师模仿于漪,于是在他的教学中洋溢着激情和人文关怀,也许这种激情与关怀还有矫情做作的痕迹;有的教师模仿钱梦龙,于是在他的教学中体现出教学的机智和沉稳,也许这种机智和沉稳透出些许的机械和僵硬;还有的教师模仿魏书生,于是在他的教学中充满着变化与洒脱,也许这种变化与洒脱有着些微的油滑和刁钻……总之,每个人的教学行为都受到一定风格的影响,教学风格是教学形式的基调,它决定着教学形式各要素的位置与价值。

关于教学风格的类型,根据不同的视角有不同的分类法,有的将之分为典雅型、情感型、理智型、导学型4种;[1]有的将之分为逻辑型、艺术型、启发型、温和型4种;[2]也有的将之区分为理智型、情感型、求美型、自然型4种;[3]还有的把教学风格概括为主演型与导演型、情感型与逻辑型、知识还原型与逻辑创造型3组6种。[4]我们认为从教师表现的主流倾向看,将教学风格分成三类较为合适,即:情感型、理智型、平衡型。其他类型都是这三者的派生物;或者说,任何一个成熟的教师都可在这三者中找到自己的位置。

(二)教学策略

教学风格以下则为教学策略和教学模式。对于教学策略的理解,至今众说纷纭,莫衷一是,笔者综合众多研究者的意见,将教学策略作如下定义:所谓教学策略,是指以一定的教育理念为指导,为完成特定的教学任务,获得预期教学效果,实现教学目标而制定并在实施过程中不断调适、优化的教学总体方案,它包括科学组织各种材料、媒体,合理运用各种手段方法,确定师生行为程序和组织结构等内容。教学策略的运用受教师教学风格影响,例如情感型教师较喜欢运用快乐教学策略,而理智型教师较喜欢采用技能教学策略。但不同风格的教师也可能采取相同的教学策略,例如,于漪、钱梦龙、魏书生等语文教学大家都不约而同地在课堂教学中使用过模仿性和迁移性教学策略,当然,在具体运用中还是显示出他们不同的教学风格。

关于教学策略的类型划分同样十分复杂,有的从教学活动主因素入手将教学策略划分为方法型、内容型、方式型和任务型4种;[5]有的根据教学策略特点和活动范围将教学策略划分为一般性教学策略和特殊性教学策略,内动型教学策略和外联型教学策略2组4种,从认知角度划分为理论型教学策略和经验型教学策略,逻辑型教学策略和直觉型教学策略2组4种;[6]有的还在此基础上,进一步作出第三级分类,如在一般性教学策略下,又分为教材呈现策略、课堂管理策略、教学评价策略、教学资源管理策略等,在特殊性教学策略下,又分为问题类型教学策略和事件类型教学策略等。[7]这些划分都有其道理,但划分的界限并不很清楚,笔者认为教学策略可根据教学的价值取向分为三大类,即:维持性教学策略、生成性教学策略和发展性教学策略。第一种教学策略注重知识的传授,重视教师讲解技巧,它特别依赖课堂管理,视课堂纪律为教学成功的第一要素;第二种教学策略在一定程度上体现了学生的主体性,注重在教师的引导下,学生在学习中知识的自主生成,突出课堂组织的重要性,把课堂设计视为教学成功的主要元素;第三种教学策略是对生成性教学策略的扩展深化,它不但强调学生的主体地位,重视学生的自主学习能力的培养,更加关注学生自主探究、自主发现、创造性解决问题的能力,突出课堂中的自由精神,把学生主动参与教学、思想解放、思维创新看做教学成功的主要因素。尽管三者的境界有高下,但在整个教学过程中,这三种教学策略都是需要的。

(三)教学模式

与教学策略相比,关于教学模式的研究更丰富,成果也更丰硕,但对其概念的界定同样不很清楚。吴立岗主编的《教学的原理、模式和活动》一书中就列举了4种定义,并给出了作者自己的定义:“依据教学思想和教学而形成的在教学过程中必须遵循的比较稳固的教学程序及其方法的策略体系,包括教学过程中诸要素的结合方式,教学程序及其相应的策略。”[8]相比其他4种定义,此定义虽然考虑较为周全,但存在两个问题:第一,在教学过程中模式是必须遵循的吗?如是又该遵循何种模式?第二,如果教学模式是教学程序和教学方法的策略体系,那么它与教学程序和教学策略的区别何在?为此,我们对教学模式重新定义如下:依据一定的教学理论和教学规律,在教学实践中逐步形成的可供人们参照仿效的并具有一定推广应用价值的简化了的标准样式;它是具体的教学原型的抽象,有助于教师认识并把握教学的本质,它又是一种具有很强的操作性的范式,从而导引教师实现教学的最优化。

教学模式类型较之教学策略类型更为丰富。教学模式理论创始人美国学者乔伊斯和韦尔在他们1972年合作出版的《教学模式》一书中系统地介绍了22种教学模式,教学模式理论进入界后,更产生了泛化的现象,模式之多令人眼花缭乱。据统计,仅2001~2003年,收录到中国期刊网的文章介绍的“语文教学模式”就达到152种,而且这些模式都是近年来出现的,并不包括以前那些具有广泛影响的旧模式。[9]显然这种泛化现象对我们分析教学形式是不利的,因此,笔者通过对众多教学模式的研究,把它们概括为3类:传授型教学模式、体验型教学模式、创造型教学模式。传授型教学模式以“教师的教—学生的学”为基本教学结构,以知识传授为主要目标,以教师讲解和学生听讲为主要活动方式,它重视学生知识结构的丰富与完整,注重信息传递的数量和接受的效率,而忽视学生的心理需要与动力结构的完善,多数传统的教学模式都属于这种模式类型,如讲读模式、讲练模式、读背模式、串讲模式、问答模式、渐明模式等。体验型模式以“师生互动”为基本教学结构,以心智体验、能力、素养提高为主要目标,以观察、调查、品味、动手等为主要活动方式,重视学生的文化、心理和生命的体验,注重让学生通过心灵的体验加深对知识的感知和认识,从而产生强烈的学习内驱力。多数教学模式都属于体验型教学模式,例如对话教学模式、表演教学模式、讨论教学模式等。创造型教学模式侧重于学生在体验感悟基础上的自主发现、自主探究,培养学生的创新意识和创造能力,例如发现教学模式、探究教学模式、主题教学模式等。

(四)其他要素

教学形式系统的第三个层级由教学手段、教学方法、教学语言、教学程序、教学结构等要素组成。但它们之间的关系并非是完全并列的,而是经常发生交叉。

教学手段是指教师在教学过程和具体的教学活动中运用的,帮助学生获取知识、培养能力、提高素养、掌握学法、习得情趣的方式和措施,包括各种教学工具(仪器、设备、材料、机器等)的使用。教学手段又可分为两类:基本教学手段,即教师凭借个人身体器官就可以采用的,如说的手段、听的手段、模拟的手段、要求的手段等;辅助教学手段,即教师必须借助自身以外的设备才可以采用的,如读的手段、写的手段、演示的手段、展示的手段等。[10]

有的人将教学方法混同于教学手段,或者将教学方法从属于教学手段,这是不恰当的,教学手段与教学方法虽有许多相似之处,但它们的落脚点不同,有各自的形式范围。例如听、说、读、写、模拟、演示、展示、要求是教学手段而非教学方法,但教师用什么具体的办法和技巧来进行听、说、读、写、模拟、演示、展示则属于教学方法。因此,我们对教学方法的定义是:教师在教学过程与教学活动中,为解决某个具体的教学问题和达到一定的教学效果,而采用的某种办法和技巧。教学方法的各个种类在名称上经常与教学模式相同或相仿,但教学模式是线性的,是一个较为完整的模型和过程,即教学模式不但贯穿课堂教学的始末,甚至可能延伸至课外;而教学方法是点式的,它一般出现在课堂教学某个具体的环节中。教学方法种类很多,仅吴发珩主编的《当代语文教法、学法辞典》便收录了6大类17小类875种教学法,这些众多的教学方法可简化为4大类型,即视觉型(以引导学生观察感知为主的教学方法,例如板画法、图片展示法、实物观赏法等)、听觉型(通过声音帮助学生感悟体验的方法,例如法、故事法、吟诵法等)、视听综合型(借助视听综合,激发学生学习兴趣,培养想象联想能力,例如影视导入法、曲艺介入法、动画展播法等)和活动型(如表演法、讨论法、访谈法等)。

教学语言是教学形式系统中最具中介性质的成分。教学形式系统中的诸多要素都需通过语言来实现,而且教学语言本身包含着知识,渗透着思想,浸渍着情感,因此,教学语言的优劣,直接影响教学效率和教学目标的达成。教学语言包含声音语言和体态语言两大类。教学声音语言又可分为描述性语言(陈述一个事实、描写一样事物)、辩说性语言(表明一个观点,说明一类物体)和模拟性语言(模仿不同的人、事、物),成功的教学声音语言,应当具有抑扬顿挫、悦耳动听、声情并茂、形象生动、简洁流畅、灵活多变等特征。教学体态语言包括肢体动作(手势为主)、面部表情(包括眼神)、坐姿站相等,成功的体态语言,应当是举手投足恰到好处,仪态眼神大方得体,精神抖擞,气韵生动。

教学程序和教学结构属于教学形式系统中最具设计性的要素,可控性很强。一般来说,教学形式系统中的其他要素的形成或突破,需要教师个人丰富经验的积累,即使有些青年教师在老教师的指导下,可以学会一些教学方法和教学手段,也能在课堂里套用一些教学模式,但真正能够获得成功者较少。而教学程序和结构一旦设定,就相对稳定,除非出现偶发事件,一般来说,教师可以按照预设的轨道稳步而行。因此,多数教师都是从教学程序和教学结构入手,开始走向教学成功之路的。教学程序与教学结构容易混淆,其实它们形似神异。教学程序是一种教学步骤,说的是教学的序列或流程,即先教(学)什么,后教(学)什么,从某种意义上说,教学程序是对教学结构的细化。教学结构是教学活动的框架,它有很强的组合性,能够把教学程序中的每个点进行归类,然后合并同类项,使之成为一个个不同的教学环节。教学程序是动态的,以线性发展为主;教学结构是静态的,以横向联系为主。教学程序更注重点的连接,教学结构更注意块的组合。无论教学程序还是教学结构,它们都可分为课堂教学与课外教学两大类。无论课内课外,教学程序一般可分为顺流、倒流和混合流3种类型,教学结构一般分为层进式、并列式和对照式3种类型。

三、教学形式系统的定位

在整个教学系统中,说教学理念是灵魂,是主帅,一般不会引起异议,争论主要发生在对教学内容与教学形式的孰主孰次上。传统教学观认为教学内容大于教学形式,形式必须服务于内容,内容为主,形式为辅;但也有人坚持教学形式大于内容,因为教学内容呈现标准化、规范化倾向,多数教师面对的教学内容是相同的,教学效率的高下,主要决定于形式,而且任何形式,本身就包含有内容。两种说法都有其道理,但也都失之偏颇。其实,教学形式处于一种什么样的地位,不是一言能蔽之的,更不能做机械的判断,而要具体情况具体分析。

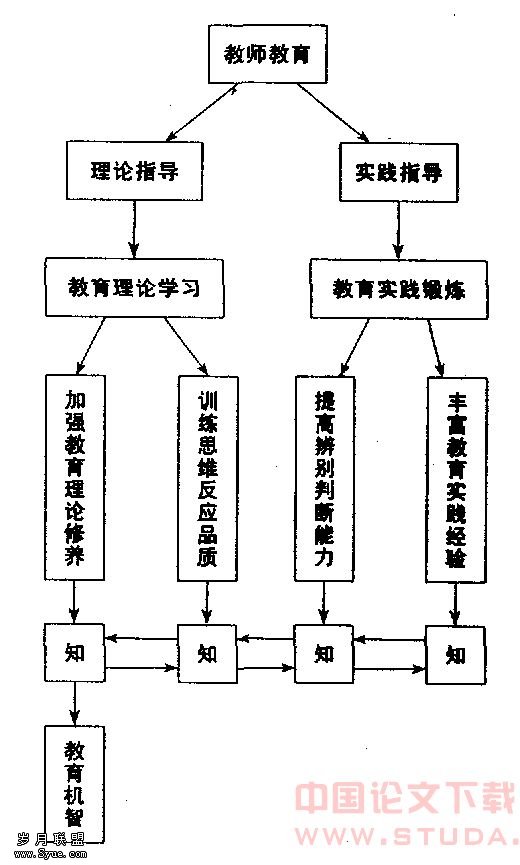

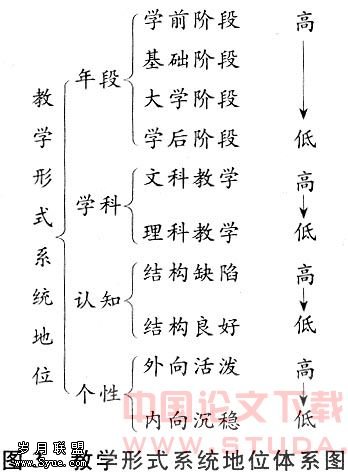

第一,教学形式存在阶段性特征,在不同的阶段,教学形式系统具有不同的教学价值,处在不同的坐标系上,因此,对教学形式进行分阶段的分析研究,才能得出一个正确的结论。

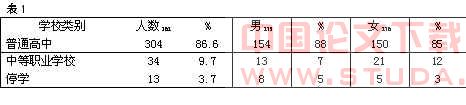

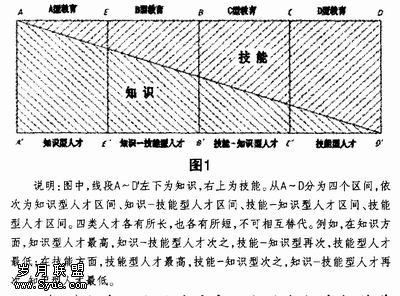

在教学调查中,笔者发现一个奇怪的现象:一方面,人们对中小学教学提出严厉批评,认为教学模式陈旧,“填鸭式”“满堂灌”现象严重;另一方面,对我们的大学特别是成人教学更为厉害的“一言堂”“话语霸权”却显得十分宽容,虽亦有非议,然而远没有达到“误尽苍生”“折磨人、束缚人、摧残人”的指控程度。这是为什么?如果从教学形式系统的阶段论出发来分析,就不难理解了。根据教学的性质、目的、任务,我们可以把教学划分为4个阶段:学前教学阶段、基础教学阶段、大学教学阶段、终身教学阶段(学后阶段)。教学形式系统在这4个阶段中的重要性处在一种反比状态,即年段越低,教学形式的重要性越加凸现,教学内容的重要程度相对越低;反之,教学形式所处的位置越低,则教学内容所处的位置越高。这就意味着,对于幼儿园和小学、初中的学生,不应该过分追求他们学到了多少知识,而要更加关注他们童心的表现,教学中的关键就在于学生是否能够快乐地学习。但当前的问题是,学校太过注重教学内容,注重信息的传授,却忽略了教学形式创新,结果学生在学校里越学越枯燥,越学越无奈,厌学、逃学现象日趋严重。因此,在这些阶段,我们怎么追求教学的形式都不为过。

第二,教学形式还存在学科性特征,对不同的学科,教学形式系统的重要性也是不同的,人们的期望值也不一样。一般来说,理科教学较为注重教学的理性思维,讲究教学的逻辑性,要求教学程序严密,教学结构严谨,追求教学信息的高密度、高容量;学生对教学思路清晰、讲解难易度适宜的教师较为欢迎,并不计较理科教师的教学形式有多么的丰富。因此,理科教师即使不去追求教学形式也不会招致太多的责备。我们经常会看到一些数理特级教师,满堂分析,满黑板解题演示也就不足为奇了。但文科教学一般以形象思维为主,讲究教学的生动性,要求教学过程充满变化,能够引起学生不断的期待,因此,学生对教师的课堂“招数”较为在意,那些手段丰富、方法出新、语言新颖、结构奇崛、风格洒脱的教师特别受学生的欢迎。因此,文科教学的形式系统地位要较理科教学中的高。

第三,教学形式还存在认知性特征,对不同知识结构和认知程度的人来说教学形式系统具有不同的地位。在同一个班级中,学习同样的内容,那些知识缺陷较多、认知水平较低的学生对所学内容理解和接受程度不高,因此,他们往往对教学形式提出更高要求,如果教师一讲到底,即使讲解的内容非常精彩,也不会引起这部分学生的兴趣,时间一久,他们容易昏昏欲睡。反之,另一部分学科水平高、理解能力强、注意力容易集中的学生,虽然也喜欢教学形式的丰富多彩,但他们同样关注教师教学中的信息量,只要教师分析在理,信息丰富,即使搞“满堂灌”也能忍受,甚至还会有学生希望教师多讲一点,课堂多练一点。

第四,教学形式还存在个性化特征,对不同个性的学生,教学形式系统的意义是不一样的。一般来说,性格内向,性情温顺,忍耐程度高的学生,尤其是部分女学生,对教学形式的关注度要低一点,他们可以容忍教师沉闷的说教,可以接受枯燥的分析,只要学到了知识,即使身心疲惫,也会有较高的自我满意度。反之,那些性格外向,活泼好动,情绪化、易冲动的学生,尤其是部分男生,受教学形式的影响较大,如果教师较多地采取一些有趣的教学活动,那么他们的教学参与程度就高,反之,他们就会心生厌倦,甚至产生强烈的逆反心理。

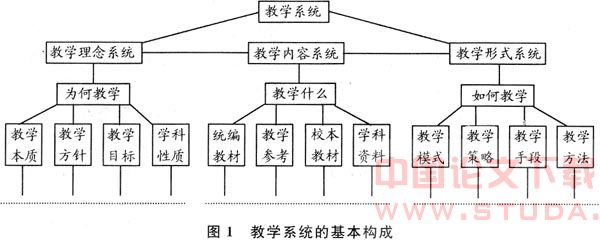

上述四方面内容可以概括为如下体系图。

结论:教学形式系统在整个教学系统中实践性最强,要素最多,关系最复杂,在基础教学界,它起着举足轻重的作用。能否熟练掌握各种类型的教学形式,是教师是否成熟并获得成功的重要标志,因此,追求教学形式系统的丰富完整,提高教学形式的完美程度,是每个中小学一线教师尤其是文科教师重要的任务。我们也许无法创新教学理念,也许改变不了相对统一的教学内容,但我们可以在实践中摸索并形成一套新颖生动、可行有效的教学形式系统,这样,传统的教学理念也可能绽放出现代教育的鲜花,枯燥的教学内容也可能变得生机勃勃,趣味盎然。

:

[1]潘纪平.谈语文教学风格类型的把握[J].中学语文教学,1996,(10):13—15.

[2]胡伟平.教师教学风格浅议[J].丽水师范专校学报,1996,(6):67—69.

[3]李传银.课堂教学风格的构成及类型[J].枣庄师专学报,1998,(1):94—96.

[4]胡斌武.教学风格的范型及其培养模式[J].教育探索,1996,(5):27.

[5]李康.教学策略及其类型探析[J].西北师大学报(社会科学版),1994,(2):75—78.

[6]黄高庆.论教学策略的实质及结构与类型[J].重庆师专学报,2000,(3):39—42.

[7]黄高庆,申继亮,辛涛.关于教学策略的思考[J].教育研究,1998,(11):50—54.

[8]吴立岗.教学的原理、模式和活动[M]南宁:广西教育出版社,1998.179.

[9]刘福根,叶丽新,方龙云,陆继红.语文教学模式论[M].杭州:浙江人民出版社,2003.3.

[10]张良田.教学手段论[M].长沙:湖南教育出版社,1999.8—17.