記南明刻本《西曹秋思》——並發黃道周彈劾楊嗣昌事件之覆

南明弘光至永曆間各地政權,因時局動蕩,國祚短促,刊刻印製的書籍,一向十分罕見。稍有傳世者,一是弘光政權,一是隆武政權。這是因爲弘光政權據南京爲都城,而金陵及其附近的蘇州、常州、湖州、杭州、徽州各地,是朱明一朝最爲興盛的刻書中心;隆武政權以福建爲根基,而宋代以來的刻書中心建陽書坊,正在其勢力控制之下。這兩個地方,都是書坊林立,刻工叢集,具有全國最好的刻書條件,所以,還能夠在危難險惡的環境下,雕印一些書籍。北京圖書館編《中國版刻圖錄》,收錄了兩種南明刻本,一爲弘光元年刻余光、余颺兄弟著《春秋存俟》,一爲隆武二年建陽刻《重刊熊勿軒先生文集》。後者據編著者稱:“隆武刻書,傳世甚罕,此爲僅見之本。”據有建陽書坊的隆武政權,尚且如此,若紹武、永曆諸偏遠地區的政權,所刻書籍,更爲罕見難求。

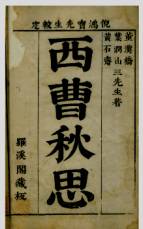

此《西曹秋思》一卷,即南明紹武或永曆時期所梓行。這是本書唯一的刻本。1993年夏秋之間,我在北京琉璃廠中國書店,覓得此書。雖戔戔小冊,篇幅單薄,連同刻書題記不過二十番,卻是版刻史上南明刻本的重要實物。不管是對於收藏家,還是版刻史研究者,這樣的書籍,都是可遇而不可求的珍品。

《西曹秋思》的內容,爲明末黃道周、葉廷秀、董養河三人唱和詩作,皆七言律詩,依上下平韻各爲三十首,通計九十首。此書由於傳世稀少,公私藏書目錄,一向罕見著錄。《西曹秋思》最早著錄于清初黃虞稷的《千頃堂書目》,至乾隆年間纂修《四庫全書》時,僅列入存目。近年印行《四庫全書存目叢書》,當事者遍訪海內外公私藏書,始終未能查找到此種原刻舊本,只好採用北京圖書館收藏的一部清代抄本,作爲底本。這部抄本,也是在我發現南明刻本之前,世間所知《西曹秋思》的唯一傳本,卻明顯晚於我得到的這部南明原刻本。顯而易見,本書的文獻價值,亦不在其版刻價值之下。

一、版本情況

這部《西曹秋思》卷首有董養河子董師吉撰寫的一篇刻書前“記”。據董師吉講,其父董養河病逝於崇禎十六年秋,他刊刻此書時,“作令赴粵,愴然數載之中,岸谷陞沈,而先大夫又棄予五年所矣”。由崇禎十六年下推五年左右,爲清順治三、四年間,即南明永曆並紹武元年前後。董師吉“作令赴粵”的具體地點,據其前“記”所署,爲廣東惠州。這一帶此時相繼隸屬南明紹武政權和永曆政權統治,從董師吉寫此前“記”的態度上看,他又絕不可能降清任職,所以,這個本子無疑應屬南明所刻書籍。

另外,從字體版式上來看,這部《西曹秋思》,與前述南明刊刻的《春秋存俟》和《重刊熊勿軒先生文集》,風格特徵,完全一致,可以明確印證這一刊刻時間。

董師吉這篇前“記”,寫於“惠之豐湖亭”,內封面題“羅溪閣藏板”。《四庫全書總目》在存目書籍中另外著錄有董養河著《羅溪閣韻語》無卷數,爲未刊殘稿,今未見收藏著錄。四庫館臣謂“羅溪乃閩中地名”[1]。若是這樣,那麽所謂“羅溪閣”應是董師吉自署齋號,他在惠州刊刻此書而題作“羅溪閣藏板”,應當是用以表示其爲羅氏家刻書籍。

《西曹秋思》除此南明刻本之外,未曾有其他刊本行世。嘗見《中國書店三十年所收善本書目》著錄有一清康熙刻本《西曹秋思》,但該書目將其列入明人別集類中,而且標示作者爲倪元璐[2]。倪元璐未曾入獄西曹,不應該有這樣的著述,所以,這一書目的著錄必有訛誤。頗疑即此南明刻本《西曹秋思》,因卷首首列“上虞倪元璐鴻寶較閱”字樣,著錄時將其誤認作倪氏著述;又因書中沒有署眀具體刊刻時間,著錄者僅依據字體版式,大致推定爲康熙年間所刊。我甚至推測,中國書店善本書目著錄時,依據的很有可能就是收入弊篋的這部書。

《四庫全書存目叢書》採用的清代抄本,原藏國家圖書館,見於《北京圖書館古籍善本書目》著錄[3]。這個抄本此前曾收藏在民國藏書家孫壯手中,故書中鈐有“孫壯藏書印”、“伯恒”(孫壯字)兩方印章。

除了這兩種完整的傳本之外,在清道光年間陳壽祺編刻的《黃漳浦集》卷四六當中,以《葉謙齋董叔匯各作平韻詩三十首分篇和之》爲題,收錄了當時僅能找到的十首黃道周的和詩。

以上這三種傳本,文字互有出入。由於此南明原刻本罕見難求,就目前所知,天壤间尚别无传本,這裏將此刻本全文附錄于本文文末,並校勘與其他兩種傳本的文字異同,以供研究者取資考索。爲行文簡便,下文將孫壯舊藏清抄本簡稱作“孫抄本”;將陳壽祺編刻《黃漳浦集》,稱作“陳刻本”。

二、本書寫作的歴史背景與文獻價值

《西曹秋思》不是一部吟詠風月的普通唱和詩集。黃道周、葉廷秀、董養河三人,當時身處縲絏之中,意圖通過這些詩篇,抒發情懷,傾吐心聲,相互砥礪。《四庫提要》對其撰述緣起,略有考述曰:

考《明史》道周本傳,道周以劾楊嗣昌,貶爲江西按察使照磨。久之,江西巡撫解學龍薦所部官,推獎道周備至。大學士魏照乘者,惡道周,擬旨責學龍濫薦。帝發怒,立逮二人下刑部獄,並究黨與,詞連工部司務董養河等,戶部主事葉廷秀救之,皆繋獄。

案道周照磨之貶,在崇禎十一年,後之繋獄,史不言何歲,今以此編跋語考之,蓋十四年辛巳也。[4]

四庫館臣所說,雖大體不誤,但基於提要體例,只能止於勾勒粗略輪廓。關於黃道周諸人繋獄的經過,還有一些具體細節,需要說明;特別是黃道周彈劾楊嗣昌的真實原因,舊史所記,迷離隱約,尚有待於發覆者。

(一)黃道周與明代末年的背景

黃道周在明末,論學爲一代名儒,“以文章風節高天下”;處世性“嚴冷方剛,不諧流俗”[5],“強忍敢言,以聖賢自命”[6];爲政則是清正諍臣,史稱其“一往孤忠,行將與天子爭勝”[7]。黃道周“與天子相爭勝”,事不止一端。其較著者,始則於崇禎五年,因與皇帝辯詰朝政之非,招致雷霆之怒,在右中允位上被削籍爲民;崇禎九年復官後,在崇禎十一年七月,復又上書彈劾楊嗣昌奪情入主內閣。爲此,黃道周與思宗數度往復論辯,終不爲至尊之威屈折[8]。此即《四庫提要》所云道周被禍入獄之發端。

黃道周彈劾楊嗣昌,其表面原因,是楊嗣昌父母雙親,喪服在身[9],依禮制只能居家守喪,不宜出世做官;實際上,卻關係到明末政治鬥爭的一個極大關節。

明代萬曆中期以後,以東林黨以及復社、幾社成員爲代表的朝野正派清流,與齊、楚、浙三黨、閹黨及其他奸邪黨中諸貪鄙庸劣之徒,相互對峙,衝突日甚一日,成爲明末政治生活的主線[10]。雖然論者以爲東林一派有時意氣稍盛,或繩人過刻,或持論太深,而且在他們當中也確實混雜有一些屑小奸佞之徒,然而,作爲左右明末朝野輿論、主持正義的強大政治派別,這些都是他們在如此浩大的政治活動中,特別是在當時高度集權的政治體制下,難以避免的缺陷。從後世研究者的角度,或是旁觀者的眼光,自然很容易剔抉出這些不足。但是,卻不能以書齋裏期望的理想狀態,來苛求實際政治活動的純粹和完美。另一方面,儘管在與東林作對的奸邪黨中,也間或有人,操守尚堪稱清正,卻不能因此而抹煞這兩大派別“一賢一邪”的根本差別[11]。

黃道周彈劾楊嗣昌,以及由此而被禍入獄,正是基於這樣的政治背景。如果否認東林黨同其政敵之間賢正與奸邪的區別,也就無法合理地評判黃道周的行爲。

(二)楊嗣昌其人

楊嗣昌被奪情起用,初任兵部尚書,到職時爲崇禎十年三月。至崇禎十一年六月,改帶禮部尚書銜,“兼東閣大學士,入參機務,仍掌兵部事”。此東閣大學士與武英殿大學士、文淵閣大學士等一樣,是明朝中期以後事實上的宰相,通稱殿閣大學士,亦稱閣臣、閣員,或宰輔、輔臣。所謂內閣,即由數名殿閣大學士組成。楊嗣昌以內閣大學士而仍兼掌兵部,權重一時[12],可見思宗倚重之深切。楊嗣昌在京中居相位未久,復於崇禎十二年九月,出閣督師,圍剿張獻忠。至崇禎十四年三月,卒於軍中[13]。

通觀楊氏一生,雖屬佞幸小人,但也並沒有什麽特別昭彰的劣迹。楊嗣昌受人病詬最甚的施政舉措,一是入閣前,於崇禎十年在兵部尚書任上,奏上因糧、溢地等四策,爲朝廷聚斂錢糧,籌措軍餉,入閣後復又堅持繼續搜刮;二是應對遼東女真的進犯,主張和議互市。

《明史》楊嗣昌本傳稱,朝廷依策籌餉的結果,是導致“民不聊生,群起爲盜”。楊嗣昌籍居武陵,當時這一帶尚有荒地待墾,所以有人以爲,他籌餉“以‘溢地’爲名,蓋言額外之地。此或楚中寥闊偶有之,而四方實無是也”[14]。似以爲楊嗣昌不諳世事而出此劣着。其實,楊嗣昌不但知道實際沒有多少“額外之地”,可以搜刮,而且還深知如此搜刮,會招致什麽樣的後果。早在此前十多年的泰昌元年八月,他就曾向朝廷奏報說,天下已經“民窮財盡”,若是再繼續無節制地徵斂,“只恐百姓自己做