西夏农业租税考——西夏文农业租税文书译释

关键词:西夏 黑水城 农业 租税 文书

西夏的主体民族党项族原为游牧民族,至隋唐时期仍只有畜牧业,尚没有农业。《隋书》记载:党项人“牧养牦牛、羊、猪,以供食,不知稼穑。”①至唐代,党项人仍然“畜牦牛、马、驴、羊,以供其食。不知稼穑,土无五谷。”党项族吃、穿、用基本上都取自于牲畜,食畜肉,饮畜乳,衣牲畜皮毛,就连居室都是“织牦牛尾及羊毛覆之”。②

唐代党项族北上内迁,一部分人仍然以畜牧为业,另有不少人进入农业地区后逐渐从事农业生产,成为熟户。这部分党项人开始了由游牧到定居、由畜牧业到农业的性转变。这一重大转变丰富了党项人的社会生活。在党项政权管辖范围内的很多地区早有农业基础,社会进步,生产力水平较高。西夏时期由党项人和汉人共同在这些地区经营农业,对党项民族的发展产生了巨大影响,推动了党项社会快速进步。

作为西夏重要一翼的农业,不仅关系到人民的生计,其税收更是政府收入的主要来源。农业税收是供给皇室和官吏支出、维持政府运转、保障军队平时和战争费用的经济命脉,是西夏政府十分重视的大事。其实中原王朝也是“军国所资,咸出于租调”。③汉文史籍对西夏的租税制度没有记载,只有受灾后减免租税的零星记录。如西夏兴州(西夏京师,今宁夏银川市)、夏州(今陕西靖边县)地震后,大庆四年(1143)四月夏仁宗接受大臣建议,下令:“二州人民遭地震陷死者,二人免租税三年,一人免租税二年,伤者免租税二年,其庐舍、城壁摧塌者,令有司修复之。”④西夏法典《天盛改旧新定律令》(以下简称《天盛律令》)中关于农业租税的

_____________

① 《隋书》卷83《西域·党项传》,中华书局校点本(下引二十四史皆同),第1845页。② 《旧唐书》卷198《党项羌传》,第5290—5291页。

③ 《通考·田赋考四》“历代田赋之制”。

④ 《西夏书事》卷35,清道光五年(1825),小岘山房刻本,第15页。

内容不少,特别是第15中集中了很多农业租税条款。从其中各门的标题即可看出,如有“催缴租门”、“催租罪功门”等。《天盛律令》规定:“当指挥诸租户家主,使各自所属种种租,于地册上登录顷亩、升斗、草之数。转运司人当予属者凭据,家主当视其上依数纳之。”①所谓“租户家主”就是有耕地的纳税农产。农民应纳多种租税,要登录于册,按数缴纳。纳税迟缓要受制裁,同门规定“租户家主有种种地租、佣、草,催促中不速纳而住滞时,当捕种地者及门下人,依高低断以杖罪,当令其速纳。”《天盛律令》还规定各属郡县于每年十一月一日将收种种地租税的簿册、凭据上缴于转运司,转运司十一月末将簿册、凭据引送京师磨勘司,磨勘司应于腊月一日至月末一个月期间磨勘完毕,若有延误都要获罪。②《天盛律令》第16也是关于农业的条款,但这一卷全部残缺,其内容只能根据条文目录略知一二。西夏法典中关于农业租税的内容虽比较丰富,但西夏农民要缴纳多少税,纳税的簿册是什么形制,仍不得而知。

这一问题随着近年新资料的发现渐露端倪。在中俄共同整理、出版《俄藏黑水城文献》过程中,1997年、2000年我们在俄国圣彼得堡东方学研究所整理西夏文献时,发现了一大批西夏文书,计有一千余号,包括户籍、军抄册、账册、契约、告牒、书信等。这是一项令人惊喜的收获。这些珍贵的原始资料对研究、认识西夏社会有极高的价值。其中有关西夏税收的文书一百多号,虽多为残件,但这些七八百年前的文书,保存了西夏时期黑水城(今属内蒙古额济纳旗)地区税收的第一手资料,十分难得,弥足珍贵,是研究西夏赋税的锁匙。

西夏社会文书多是难以识别的草书.西夏社会底层中常用的户籍、账目、契约等,属社会生活应用文书,书写快捷,往往是以行书或草书写就。释读死文字西夏文的文献本来就有很大困难,解读人写人异、变幻多端的草书困难更大。而且这些文书多是残页,或缺头少尾,或字迹不清,还有不少文书正背两面皆书写文字,笔画透墨,相互叠压,更加难以辨认。笔者近些年摸索西夏文草书释读,小有收获。现选择不同类型的纳税文书进行译释,并对西夏税收试作初步分析,以期对西夏社会认识有所补益。

————————————————————

① 史金波、聂鸿音、白滨译注:《天盛改旧新定律令》第15“地水杂税门”,北京:法律出版社,2000年,第508页。

② 《天盛改旧新定律令》第15“催缴租门”,第490页。

一 耕地税

黑水城文书中4808号,系一长卷,有西夏文草书二百五十五行,若加上残断六行共二百六十一行,由四段粘连而成。此文书背面是佛教文献,因此有不少文字正背两面互相叠压,难以识别。第一、二段多是纳粮统计账,第三、四段全是诸户纳粮账籍。现将第三段前五户纳粮账翻译如下:

一户罗般若乐

大麦一石一斗五升 麦二斗[八升七合半]一户正首领?盛曼

大麦四斗三升 麦一斗七合[半]一户叔嵬西九铁

大麦六斗七升 麦一斗六升半一户嵬移?茂

大麦一斗五升 麦三升七[合半]一户麻则金?吉

大麦六斗七升 麦一斗八升七[合半]①

显然这是诸户缴纳赋税的账籍。从这五户来看,他们缴纳的是大麦和小麦,是实物租税,也称产品租税。在这一段二十多户中都是缴纳这两种粮食。西夏政府摊派租税时不同地区有不同的粮食品种。如《天盛律令》规定:“麦一种,灵武郡人当交纳。大麦一种,保静县人当交纳。麻褐、黄豆二种,华阳县家主当分别交纳。秫一种,临河县人当交纳。粟一种,治源县人当交纳。糜一种,定远、怀远二县人当交纳。”②这大概是西夏京畿一带各地区缴纳粮食税的品种,包括了多种粮食,其中没有远在西部地区的黑水城缴纳租税的品种。通过上述文书知黑水城地区缴纳大麦和小麦,也有的黑水城文书中有缴纳大麦、小麦和糜三种粮食的记载。由此可知西夏时期黑水城地区主要农作物的种类。

若注意到文书中大麦和小麦的比例,还会发现小麦数是大麦数的四分之一。因文书下部残缺,第一户、第二户、第四户、第五户小麦数尾数不完整,但第三户两种粮食数完整:大麦六斗七升、小麦一斗六升半,大麦数正好是小麦数的四倍。证明当地收税时对每户按4:l的比例征收两种粮食税。据此还可补充文书中残缺的部分。

同一税账的第四段记载粮食品种与此稍有不同。现将第四段前五户的纳粮账翻译如下:

一户地宁吉祥有

杂二斗 麦五升

一户嵬悉丑盛

杂一斗 麦二升半

一户嵬移?子

杂一石五斗 麦三斗七升半

一户嵬移容颜戏

杂七斗 麦一斗七升半

一户嵬移容颜丑

杂六斗 麦一斗五升二合

上述五户及其他五十多户都是缴纳“杂”和小麦。杂即杂粮,很可能就是指大麦而言。其杂粮和小麦的比例前四户也是四比一,只有第五户麦多出两合,可能是或书写的失误。这是以“迁溜”为单位的纳税账籍。“迁溜”是西夏时期基层社会组织。隋唐时期党项人的社会基层组织仍是带有原始性质的部落。③关于基层社会组织,在西夏法典《天盛律令》中有明确规定:“各租户家主由管事者以就近结合,十户遣一小甲,五小甲遣一小监等胜任人,二小监遣一农迁溜,当于附近下臣、官吏、独诱、正军、辅主之胜任、空闲者中遣之。”④“租户家主”也可译为“税户家主”。甲、小监、农迁溜是西夏的基层组织,一农迁溜可管辖二小监,十小甲,一百户,相当于中原地区的“里”。检查本段这一迁溜所存十八户杂粮和小麦的比例除上述第五户稍有误差外,都是四比一的比例。

————————————————————

① 问号为字迹不清或难以翻译的字。方括弧中的字原残,为笔者推算补充。

② 《天盛改旧新定律令》第15“催缴租门”,第489—490页。

③ 参见《旧唐书》卷198《党项羌传》,第5290—5291页。

④ 《天盛改旧新定律令》第15“纳领谷派遣计量小监门”,第514—515页。

这类文书还有1222、1460/1等号。由此虽能知每户缴纳实物税数量,但并还不知缴纳的是

何种税以及税率多少。另一件文书为解开这一问题提供了资料。

1755/4号文书有上、下两件文书,皆为纳粮文书残页。上段四周皆残,草书,共十二行,译文如下:

……五斗 麦三斗七升半(1)

……十亩税三斗七升半(2)

……斗 麦七升半

……山三十亩税三斗七[升半](3)

……斗 麦三七升半

……一顷五十亩税一石八斗七(4)

升半

……石五斗 麦三斗七升半

……吉七十亩税八斗七升[半](5)

……斗 麦一斗七升半

……一顷三十九亩税一石(6)

……斗三升七合半①

此文书有地亩数,有粮食数。仔细观察分析可知这是一件分户耕地纳粮账,其中第一行是第一户的最后一行,第二、三行是第二户,第四、五行是第三户,第六、七、八行是第四户,第九、十行是第五户,第十一、十二行是第六户。户主姓名多残失,第四行的“山”、第九行的“吉”是人名的残存部分。根据这些不甚完整的地亩、粮食数字可以计算出耕地的税率.以第四户为例,有耕地一百五十亩,税一石八斗七升半,所纳杂粮数残,余“石五斗”三字,但保留着纳麦数三斗七升半,从已知纳粮总数中减除麦数,知纳杂粮一石五斗,与杂粮“斗”后无升、合数合。由此地亩数和纳粮数知其税率,即每亩地缴纳税杂粮十分之一斗,即一升,缴纳小麦四分之一升。其他各户地亩和纳粮数目也都反映出同样的税率。由此考证出西夏有以耕地多少缴纳农业税的制度,是一种固定税制,这对认识西夏的农业税收具有重要意义。以耕地面积课税是最普通的制度,也是历代相传的主要税法,西夏继承了这种税制。

由这种税率还可以此推算出上述文书残缺的地亩和粮税数目,将文书补足为十四行:

[一顷五十亩税一石八斗七升半](1)

[杂一石]五斗 麦三斗七升半

……[三]十亩税三斗七升半(2)

[杂三]斗 麦七升半

……山[三]十亩税三斗七[升半](3)

[杂三]斗 麦三七升半

……一顷五十亩税一石八斗[七](4)

升半

[杂一]石五斗 麦三斗七升半

……吉七十亩税八斗七升[半](5)

[杂七]斗 麦一斗七升半

……一顷三十九亩税一石(6)

[七斗三升七合半]

[杂一石三斗九升 麦三斗四升七合半]

——————————————

① 括弧内系笔者所加各户顺序号。

同样类型的耕地纳粮账还有不少。如1178/l号文书有上、下两段纳粮文书残页,原系书籍的封面衬纸。下段四面皆残,草书,共十二行,为证明上述文书并非孤证,现将文书翻译并尽量补足缺文如下:

……[杂一]石五斗 麦三斗七升半(1)

……乐一顷四十八亩税一石[八斗](2)

五升

[杂一石]四斗八升 麦三斗七升

…………死续子般若盛一顷四十三(3)

亩税一石七斗八升七合[半]

[杂一石]四斗三升 麦三斗三升二

……吉二十八亩税三斗五升(4)

[杂一石]斗八升 麦七升

……有七十二亩税九[斗](5)

[杂七]斗二升 麦一斗八升

其中第一、二、四、五户的耕地纳税税率同前文书,都是每亩地纳杂粮即一升,纳小麦四分之一升。只是第三户麦数书写或计算有误,应为三斗五升七合半。此外324/2、5809/2、5940等号也是同类耕地纳粮账。由此还能得知前述只有纳粮数、缺少耕地亩数的4808号也是耕地税账。

《天盛律令》规定:开垦自纳税耕地边上生地者,三年之内不纳税, “三年毕,堪种之,则一亩纳三升杂谷物”。①在自己耕地附近开生地者三年后,若可种,则一亩地纳三升杂谷物,以此衡量,黑水城地区的土地税比《天盛律令》开生地三年后纳税的规定要低。与西夏后期同时代、同为少数民族王朝的金朝,纳税也是以耕地为纳税标准的两税法,“夏税亩取三合,秋税亩取五升”。②金朝每亩地共纳税五点三升。宋朝耕地租税各地不同。两浙纳绢米,绢三尺四寸,米一斗五升二合;福建纳钱米,钱在三四文之间,米在七八升上下。相比之下,西夏的农业地亩税率似乎很低,但西夏亩与宋亩相比较小,一宋亩约合二点七夏亩。③另西夏地处西北,耕地单位面积产量难与中原地区比量,加之西夏农民还有其他纳税负担,所以西夏农民租税负担并不轻。

二 租、佣、草

其实西夏的农业税收远不止上述耕地粮税。西夏《天盛律令》规定:“诸郡县转交租,所属租、佣、草种种当紧紧催促,收据当总汇,一个月一番,收据由司吏执之而来转运司。”④这说明西夏的赋税中除纳粮食地租外,还服劳役和缴纳草。在《天盛律令》第16“农人利限门”中有“农主纳册法”、“鸣沙京师农主夫事草承担”、“对农主摊派麦草等”条目,应是关于租、佣、草的具体规定,但因此卷全部残失,内容不得而知。有关西夏农民租、佣、草的具体负担,还得从西夏社会文书中寻找答案。

————————————

① 《天盛改旧新定律令》第15“租地门”,第495—496页。

② 《金史》卷47《食货志》二。

③ 史金波:《西夏度量衡刍议》,《固原师专学报》2002年第2期。

④ 《天盛改旧新定律令》第15“地水杂税门”,第507—508页。

4067号文书是一件纳税账,草书,前后皆残,共二十三行,有三户的纳税数量和土地方位、四至情况,其间仅中间一户完整,共九行,前三行是土地和纳税数量,后面六行是两块地的四至。现将土地和纳税的三行翻译如下:

一户梁吉祥有册上有十亩地,税一斗二升半

杂一斗 麦二升半

佣五日 草十捆

不难看出,此户的耕地地租税税率与前述考证结果相同,种十亩地,每亩纳杂粮一升,共一斗,小麦为其四分之一,为二点五升。不同的是这里具体列出了此户须出五日“佣”,并缴纳十捆草。

西夏文中“佣”直译是“职”,也可译成“役”,即出役工。这可能和宋朝的差役称之为“职役”一脉相承。西夏《天盛律令》规定“地边、地中行大小役时,当依法派遣役人。若违律不派役人时,有官罚马一、庶人十三杖。”①法典还规定:“诸人做种种役事时,役事已毕,则当于日期内遣放役事人,未毕则当求谕文。若不求谕文, 日已毕而不令役事人散时,有官罚马一,庶人十三杖。”②西夏的工役有多种,如开渠、修渠、运输等项.西夏兴办大小工役时,要征集役人,即佣工。事毕应按时遣散,如工役未完,需要职役事人时,要另行报告,求得批准。上述一户出佣工五日,是一年的出工量。

文书5067号是同类型的租税文书,背面是写经,草书,共一百一十九行,记有户主姓名,耕地数,纳杂粮、麦、佣、草数,有的还记每块地的方位、四至,其中记载地亩和佣工的共十一户:

一户三十八亩地,出佣工十五日;

一户七十五亩地,出佣工二十日;

一户十亩地,出佣工五日;

一户十亩地,出佣工五日;

一户三十八亩地,出佣工十五日;

一户十亩地,出佣工五日;

一户三十五亩地,出佣工十五日;

一户七十三亩地,出佣工二十日;

一户六十三亩地,出佣工二十日;

一户十五亩地,出佣工十五日;

一户四十亩地,出佣工十五日。

出佣工五日的有地十亩,出佣工十五日的有地十五亩、三十五亩、三十八亩、四十亩,出佣工二十日的有地六十三亩、七十三亩、七十五亩。总的说土地越多出工越多,看来出佣工也是以土地的。

关于出役工事在《天盛律令》春天开渠的条目中有具体规定:“畿内诸租户上,春开渠事大兴者,自一亩至十亩开五日,自十一亩至四十亩十五日, 自四十一亩至七十五亩二十日,七十五亩以上至一百亩三十日,一百亩以上至一顷二十亩三十五日,一顷二十亩以上至

————————————

① 《天盛改旧新定律令》第7“行役门”,第288页。

② 《天盛改旧新定律令》第7“行役门”,第289页。

一顷五十亩一整幅四十日。当依顷亩数计日,先完毕当先遣之。”①这一规定中各农户出劳役有五日、十五日、二十日、三十日、三十五日、四十日几等,用于春天大兴开渠之事。上述文书按土地出劳役日数与法典规定相合,但缺乏三十五日、四十日两等。在同类型的7415/l号文书中找到一户有耕地一顷十二亩,缴纳杂粮一石一斗二升,麦二斗八升,而出佣项目下记载是“佣一个月五日”;又在同类型的5282号文书中找到一户有耕地一顷五十亩,缴纳杂粮一石五斗,麦三斗七升半,而出佣项目下记载正是“佣一正幅”。这两户分别出役工与《天盛律令》所规定“一百亩以上至一顷二十亩三十五日,一顷二十亩以上至一顷五十亩一整幅四十日”相符,分别是三十五日、四十日。看来上述黑水城文书中的“佣”与《天盛律令》规定京畿内诸租户春开渠事的役工负担相同。此种役工不仅适用于西夏首都一带,也适合边地的黑水城地区。

西夏租税中还包括比较特殊的“草”。草在西夏有重要用途。西夏畜牧业发达,冬天需要畜草喂养牲畜过冬;西夏军队作战骑兵的马匹、担负运输的大牲畜都需要草;此外西夏农业灌溉发达,修渠和每年春天开渠灌水都需要大量垫草。《天盛律令》明确规定要缴纳的除租、佣外,还有草。《天盛律令》在提及家庭财产时除土地、牲畜、粮食外,往往还有草捆。如“诸人无心失误失火,烧毁他人畜物、房舍、人口、粮食、草捆者,当查明实数所值。”②

《天盛律令》规定:“诸租户家主除冬草蓬子、夏蒡等以外,其余种种草一律一亩当纳五尺捆一捆,十五亩四尺背之蒲苇、柳条、梦萝等一律当纳一捆。”③上述4067号文书中一户有十亩地,应纳草十捆。5067号十一户中地亩数和纳草捆数也是一致的,即一亩地纳一捆草。由此印证西夏法典关于缴纳草捆的规定,在边远地区也得以贯彻实行。《天盛律令》又规定:“对农主摊派麦草等租户家主自己所属地上冬草、条椽等以外,一顷五十亩一块地,麦草七捆、粟草三十捆,捆绳四尺五寸、捆袋内以麦糠三斛入其中。”④这一条款规定一百五十亩地除原摊派的冬草、条椽外,另加三十七捆麦草和粟草。可能一亩地纳一捆草是原规定,而后者是天盛年间以后附加的。西夏对草捆的大小以捆绳的长度给予规定.金朝也规定每亩除纳粮外,还纳秸一束,每束十五斤。所谓“秸”即庄稼的秸秆,西夏的麦草和粟草也是秸秆。只不过西夏农户缴纳的秸秆规定了捆绳的长度,而金朝的秸秆规定的是重量。

在黑水城文书中还发现农户的租、佣、草账是逐户登记,以迁溜为单位统计造册。8372号是一赋税计账,草书,二十一行,前稍残,有朱印三方。现翻译如下:

迁溜吾移?宝共五十四户税

三十六石六斗三升

七合半

杂二十九石三斗一升

麦七石三斗二升七合半

佣五十四人

草二千九百三十一捆

五十三户农?人有杂细共三十六石

二斗六升二合半

杂二十九石一斗

麦七石二斗五升二合半

佣五十三人

草二千九百一(十)捆

一户吾移?奴册上有口十亩地与??全

??还大小?之十亩已

又六十亩已留,税七斗五升

杂六斗 麦一斗五升

佣二十日 草六十捆

五亩 渠接

东与鸟?(接) 南与……(接)

西与六月盛??(接) 北与吾移?讹(接)

————————

① 《天盛改旧新定律令》第15“春开渠事门”,第495—496页。

② 《天盛改旧新定律令》第8“烧伤杀门”,第292—293页。

③ 《天盛改旧新定律令》第15“渠水门”,第503页。

④ 《天盛改旧新定律令》第15“催缴租门”,第490页。

《天盛律令》规定一迁溜管辖一百户,本文书一迁溜只有五十四户,另一文书6342号一迁溜管辖七十九户。看来一迁溜一百户仅是政府原则规定,具体每一迁溜管辖的户口可能视当地居民点的情况而定,可以少于规定户数。

文书中虽有残损和难识字,但可知五十四户共缴纳三十六石六斗三升七合半,其中杂粮二十九石三斗一升,麦七石三斗二升七合半,知共有耕地二十九顷三十一亩。佣为五十四人,即每户一人,未计共多少日。草二千九百三十一捆,也合于地亩数。这五十四户又分成五十三户和另外一户。因有些文字不清,尚不知五十三户和另外一户的区别,他们纳粮数的总和与开始的记录相符。

实物租税是西夏农户纳税的主要形态,和中原地区一样,是占支配地位的农业租税形态。而劳役也是西夏租税的组成部分,主要用于渠道修整、保护和管理等。由于西夏的货币不似中原地区那样发达,因此黑水城文书中都是实物租税,少见货币租税。由上可见,西夏黑水城的农业租税是固定税制。

三 人口税

西夏农户除负担租、佣、草之外,还有没有其他负担呢?黑水城的西夏文文书肯定地回答了这一问题。

499l号文书有多纸,其中一至六纸为户籍人口纳税账,西夏文行草,高十八厘米,各纸长度不一,总计近二百厘米。开始部分二纸,第一纸第一行是前一迁溜残存的最后一行文字,现将第二行以后翻译如下:

迁溜梁肃寂勾管五十九户全户及三十

九人单身男女大与小总计

二百二十一人之?税粮食

五十六石四斗数

男一百十三人谷二十九石一斗

大八十一人谷二十四石三斗

小三十二人谷四石八斗

女一百八人谷二十七[石三]斗

大七十四人谷二十二石二

斗

小三十四人谷五石[一]斗

五十九户全户男女大小一百八十二

人谷四十[四石七]斗

[男大小八十七人谷二]十一石[三]斗

第二纸

大[五十五]人谷十六石五斗

小三十二人谷四石八斗

女九十五人谷二十三石四斗

大六十一人谷十一石三斗

小三十四人谷五一石一斗

三十九人单身皆大谷十一石七斗

男二十六人谷七石八斗

女十三人谷[遗“三”字]石四斗

一户梁吉祥势三口七斗五升

男一大吉祥势三斗

女二四斗五升

一大麻则氏老房宝三斗

一小女吉祥势一斗五升

一户依萼鸟接犬二口男四斗五升

一大鸟接犬三斗

一小子天王犬一斗五升

[一户]??腊月盛二口大六斗

男腊月盛三斗

女??氏?有三斗

……

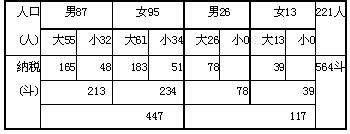

这又是一个农迁溜的籍账,与前面文书不同的是按人口纳税的账目。前面部分是整个农迁溜的统计,包括农迁溜负责人,总户数、单身人数,总纳粮数的情况,男女大小各多少人,缴纳多少粮,并分别统计五十九户男女大小的人数和纳粮数,以及三十九人单身男女的人数和纳粮数。这是一种人头税,根据其中男女、大人、小人纳税的量可以推算出,纳税标准不论男女,只区分大小,每个大人纳税三斗,每个小人纳税一斗半。按照已知的这种纳税标准,可以将文书中残失的缴纳粮食数补充完备,还可进一步将残缺的人数推算补足。现列表格可以更清晰地看出此文书前部的内容(见下页表)。这个农迁溜,共二百二十一人,缴纳五十六石四斗。

文书后面部分是诸户人口及纳税登记,包括姓名、与户主关系、大人、小人和纳粮数量。从每户人口和纳税的数量也可以具体地看到凡大人不分男女,每个大人纳税三斗,凡小人不分男女,每人纳税一斗半。

499l号还有几纸都是分户的人口税账,一纸四户,分别有四口、四口、二口、二口;另一纸分别是二户,分别有四口、三口。人口大人、小人纳粮数同上。

西夏法典《天盛律令》中关于以耕地纳税缴粮的记载很多,但未发现以人口纳税的线索,这一文书中所反映的事实,第一次揭示出西夏以人口纳税的事实。西夏黑水城地区这种人头税是法定以外的临时纳税,还是西夏天盛年间以后另加的赋税尚需进一步研讨。

从这种人头税的纳税量来看,农民负担不轻。如一户二大人、二小孩需纳人头税九斗,相当于种九十亩地的杂粮税。西夏的人口少的农户一般不足九十亩耕地。那么,这种高于政府规定土地税的人头税,显然是一种沉重的负担。

除上述农业税收外,黑水城西夏社会文书还有征收水税的账籍,因篇幅所限,拟另文讨论。

四 租税的征收与库藏

西夏农业税的征收既然有以耕地为标准的实物租税,因此确定各农户的土地面积,进而出应缴纳的粮、草数是西夏政府的一项重要工作。《天盛律令》中除规定各农产于地册上登录耕地顷亩数、纳粮草数外,还规定: “各租户家主各自地何时种、耕牛数、租种数、斛、斗、升、合、条草当明之,当使书一木牌上。一户当予一木牌。”①西夏政府给各农户一个木牌,公示当缴纳的粮草,不仅使农户明确自己的纳税义务,还意在避免隐田漏税的差误和各级人员的乱征乱收。

中原地区自唐中叶后,多实行两税法,依照丁、产定户等,分夏、秋两次征税。而西夏赋税的征收从《天盛律令》的有关规定看似乎只有秋季一次征税。

《天盛律令》规定:“诸租户所属种种地租见于地册,依各自所属次第,郡县管事者当紧紧催促,令于所明期限缴纳完毕。”②这里强调了各农户应根据地册载明的土地租税数在规定的期限内缴纳完毕。本文前列纳税文书都属于诸农户纳税的“地册”。但此条规定未明确缴税的具体时间。《天盛律令》又规定: “所属郡县局分大小人缴纳种种地租多少,十一月一日于转运司不告交簿册、凭据,迟缓时罪:自一日至五日十三杖,五日以上至十日徒三个月,十日以上至二十日徒六个月,二十日以上一律徒一年。”③可知在西夏要求各郡县至迟在十一月一日要将收税的簿册、凭据交到转运司,迟交者要受到处罚。因此各地方收税的时间应在此之前,至少要在十月份收齐。这说明西夏是秋后征税。西夏地处西北,气候比中原地区寒冷,一般每年一季作物,特别是处于西夏北部的黑水城地区气温更低,都是一季收成。中原地区作为夏粮的小麦在黑水城地区收获都在农历七八月份,因此粮食税都是秋季征收。

——————————

① 《天盛改旧新定律令》第15“纳领谷派遣计量小监门”,第514页。

② 《天盛改旧新定律令》第15“地水杂税门”,第507—508页。

③ 《天盛改旧新定律令》第15“催缴租门”,第490页。

地方官吏征收赋税时要给农户收据。《天盛律令》规定: “催促地租者乘马于各自转运司白册□□盖印,家主当取收据数登记于白册。其处于收据主人当面由催租者为手记,十五日一番,由转运司校验,不许胡乱侵扰家主取贿等。违律不登记、无手记时十三杖,受贿则依枉法贪赃罪法判断。”①证明西夏在收取租税时有完备的手续,避免收税者违法乱纪。

西夏政府对作为国家命脉的农业税高度重视,利用手段保证税收的顺利完成。对于征税人员有细致的奖惩措施。《天盛律令》规定: “催促租之大人,于租户种种地租期限内已纳未纳几何,于全部分为十分,其中九分已纳一分未纳者勿治罪,八分纳二分未纳当徒六个月,七分纳三分未纳徒一年,六分纳四分未纳徒二年,五分纳五分未纳徒三年,四分纳六分未纳徒四年,三分纳七分未纳徒五年,二分纳八分未纳徒六年,一分纳九分未纳徒八年,十分全未纳徒十年。若十分全已纳,则当加一官,获赏银五两、杂锦一匹。”②将催租者所管辖的租税数额分成十份,收到九成者不治罪,只收到八成至全部没有收到者要分别判罚6个月到10年不等的徒刑,而税收全部收齐者则加官、获赏。这种赏罚分明的法律条款显然有助于赋税的征收。

西夏《天盛律令》还制定了收税时具体操作的详细规程,这在历代王朝法典中是不多见的。“纳种种租时节上,计量小监当坐于库门,巡察者当并坐于计量小监之侧。纳粮食者当于簿册依次一一唤其名,量而纳之。当予收据,上有斛斗总数、计量小监手记,不许所纳粮食中入虚杂。计量小监、局分大小之巡察者巡察不精,管事刺史人中间应巡察亦当巡察。若违律,未纳而入已纳中,为虚杂时,计未纳粮食之价,以偷盗法判断。受贿则与枉法贪赃罪比较,从重者判断。未受贿,检校未善者,有官罚马一,庶人十三杖。”③这一有关纳税的条款把西夏农户纳税的实际情景生动地描绘出来:收租税时掌升斗的计量小监坐在库门,旁边还坐着一位巡察者监视,根据纳粮簿册依次呼唤纳粮农产户主的名字,纳粮者依数交粮,计量小监用升斗计量,随即入库,在计量时同时检查有无虚杂。这种缴纳税粮的生动画面丰富了我们对中古时期社会基层经济生活的认识。

基层收取粮食税后,形成新的簿册。黑水城文书中有多种长达百行的粮食账,如2568、2851/V2—6、285l/V8一14等号就是此类簿册。这种簿册送交转运司后,再由转运司送磨勘司。“转运司人将簿册、凭据种种于十一月一日至月末一个月期间引送磨勘司。不毕,逾期延误时,大人、承旨、都案、案头、司吏等一律与前述郡县局分大小误期罪状相同。”转运司将簿册交磨勘司后,有一个月的磨勘考绩时间,“磨勘司人腊月一日持来簿册、凭据,至腊月末一个月期间磨勘,不毕而逾期时,大人、承旨、都案、案头、局分人之延误罪依转运司局分大小罪状法判断。”④至年底时才算完成从地方到中央政府对税收的统计.最后将未收完的税再层层追讨完税。

对于缴纳来的粮食,还要进一步清理后入库,“地边、畿内来纳官之种种粮食时,当好好簸扬,使精好粮食、乾果入于库内。”⑤对于缴纳来的粮食库房建设也有具体的要求:“地边、地中纳粮食者,监军司及诸司等局分处当计之。有木料处当为库房,务需置瓦,无木料处当于乾地坚实处掘窖,以火烤之,使好好乾。垛囤、垫草当为密厚,顶上当撒土三尺,不使官粮食损毁。”由此知西夏粮食仓库有两种,一种是库房,一种是地窖。西夏为建立储粮仓库,保管粮食积累了丰富的经验。宋朝的庄绰对宋夏交界的陕西粮食储存作过详细的介绍:

————————

① 《天盛改旧新定律令》第15“地水杂税门”,第507页。

② 《天盛改旧新定律令》第15“催租罪功门”,第493页。

③ 《天盛改旧新定律令》第15“纳领谷派遣计量小监门”,第513—514页。

④ 《天盛改旧新定律令》第15“催缴租门”,第490—491页。

⑤ 《天盛改旧新定律令》第15“纳领谷派遣计量小监门”,第510页。

“陕西地既高寒,又土纹皆竖,官仓积谷,皆不以物藉,虽小麦最为难久,至二十年无一粒蛀者。民家则就田中作窖,开地如井口,深三四尺,下量蓄谷多寡,四围展之。土若金色,更无沙石,以火烧过,绞草絙钉于四壁,盛谷多至数千石,愈久亦佳,以土实其口,上仍种植禾黍,滋茂于旧。唯叩地有声,雪易消释,此乃可知。敌人犯边,多为所发。而官兵至彼寨,亦用是求之也。”①此处所指敌人,当是西夏。不难看出,宋人所记陕西挖窖储存粮食的方法,西夏人是一清二楚的。西夏法典所载西夏储粮方法可与之互相印证,足见西夏储粮水平和地方特色。

西夏宜农地区生产的粮食很多,征收的粮食也不少,因此要建立很多粮食库。西夏的粮食仓库大小不等,小的五千斛(石)以内,只派两个司吏,多的存粮十万斛,要派一名案头,六名司吏。据《天盛律令》记载,粮食仓库有官黑山新旧粮食库、大都督府地租粮食库、鸣沙军地租粮食库、林区九泽地租粮食库等。②

记载,宋朝和西夏交战时,宋军占领西夏地区后,要掘发当地的粮食窖藏,一般都能得到很大数量的粮食。夏大安七年(1080)宋将李宪攻陷龛谷,“龛谷城坚,多窖积,夏人号为‘御庄’。闻李宪兵至,戍守奔溃。宪发窖取谷及弓箭之类。”以后,宋将又陆续得西夏窖粟不少:大安八年(1081),宋将刘昌祚率军进攻灵州时“出鸣沙州,路稍迂,然系积粟所,国人谓之‘御仓’。昌祚乘胜取之,得窖粟百万。”“种谔取米脂,亦称收藏粟万九千五百余石;取德靖镇,收七里平粟十万石;继获降人阿牛儿,引发桃堆平积窖,密排远近,约可走马,一直所得,又不下数百万。”有时为了不让宋军得到粮食,西夏人事先将即将失守地的窖藏粮食运走。如夏大安七年梁太后听到兰州被宋将李宪攻破,便“令民尽起诸路窖粟”。③

西夏控甲数十万之众,先后与宋、辽、金周旋抗衡近两个世纪,必有相当的经济实力作为后盾。上述种种不难看出西夏税收有法,库藏丰盛,为西夏政府的运转、军事的扩张作了有力的支撑。

——————————

① (宋)庄绰《鸡肋篇》上卷中。

② 《天盛改旧新定律令》第17“库局分转派门”,第529—534页。

③ 《西夏书事》卷25,第6—15页。