贯通中西文化的桥梁——外销画中的大千世界(1)

18、19世纪不少来华贸易或的西方人,喜欢各种工艺品以作留念,这时广州出现了许多迎合西方顾客喜好的绘画,这些外销画不少现在已经成为欧美博物馆中的藏品。2003年,广州市举办了英国维多利亚阿伯特博物院所藏外销画的展览,并出版了《18—19世纪羊城风物——英国维多利亚阿伯特博物院藏外销画》(上海古籍出版社出版、发行)一书。这些外销画生动地再现了当时广州社会生活的各个方面,是研究史、社会史的珍贵资料。兹刊载该书中的若干文章,以饗读者。——编者(2005-4-23)

贯通中西文化的桥梁——谈维多利亚阿伯特博物院藏广州外销画

刘明倩·英国国立维多利亚阿伯特博物院

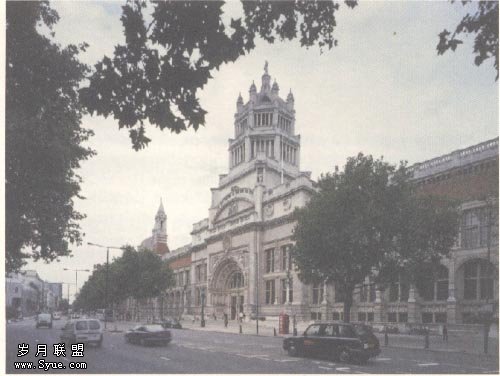

英国国立维多利亚阿伯特博物院(以下简称“维院”),座落在伦敦西南的南肯盛顿区,占地79,373平方米。她的成立,与1851年举办的“万国博览会”有密切关系。当时大不列颠国国强民富,英女王维多利亚的丈夫阿伯特亲王酷爱,他在伦敦海德公园以大幅玻璃和铁枝盖了一幢临时展览厅,邀请全球各国将他们优良的产品送展。博览会在5月开幕,吸引了大批参观者。他们不分男女老幼、不分贫富或社会地位,不约而同地在展柜间流连忘返。到10月博览会闭幕时,参观人数已超过600万。入场费的收益,扣除一切开支后还有可观的盈余。大会主办人决定用那笔钱建一所博物馆。经过6年的筹划和建设,“南肯盛顿博物院”于1857年落成启用,1862—1897年间又扩建了数次,1899年改名为“维多利亚阿伯特博物院”,到今天已有l 46年。其藏品之丰富,在世界上堪称首屈一指。

1860年,维院购入第一批外销画。“外销画”是1949年后美术史家开始使用的名词。18世纪末—19世纪初期间,虽然中国画工知道他们的作品是卖给洋人的,但买家则没有将中国画分为“外销”或“内销”的习惯。欧洲人买中国画,是因为他们对这遥远的国家充满好奇。在摄影术未发明以前,图画是帮助他们了解中国事物的最佳媒介。事实上,欧洲各国的东印度公司在他们贸易的地方购买一些富有当地色彩的图画,不以中国为限,维院珍藏中就有不少印度水彩画和日本版画。中国外销画的历史不超过200年,到今天能自成一格,成为美术史家和历史家研究的对象,得归功于广州的一群优秀画工。他们技术精湛、头脑灵活,善于迎合顾客口味。中国外销画不独题材广泛,而且价格便宜,因而得以大量输往欧美各地。当年广州画工为“揾两餐”而绘制的图画,其中部分进了博物馆,成为今日研究晚清风貌的重要资料,这应是画工们万万料想不到的。

外销画在18世纪末已非常发达,题材包罗万有。美籍荷兰商人范罢览(Andreas van Braam Houckgeest),是荷兰东印度公司1790—1795年驻广州大班,1794年兼任荷兰使节团副团长,前往北京觐见乾隆皇帝。他在1795年离华返国时带走了1800多幅画,题材便包括风景、建筑、神像、历史故事、风俗习惯、官员、刑罚、游戏、各行各业、、船舶、鱼、鸟、昆虫、花卉、生果、植物等10多种。(1)摄影机在1850年左右传入中国,但外销画还继续生产了一段日子。在众多传世外销画中,如何分辨它们的制作年代,是重要的课题。绘制外销画的画工,只有少数在作品上留下姓名或制作年份。外销画的断代,大部分得倚赖间接的旁证。广州“十三夷馆”是常见的题材,但各夷馆的面貌,在1750—1850年期间曾发生过很大变化。学者克罗斯曼(Carl Crossman),根据各夷馆的建筑形式、夷馆悬挂的国旗、馆前的广场、馆旁教堂是否存在等细节,排出了十三夷馆在不同时期的样貌。(2)他的考据已普遍被学术界接受。

但这种方法用于分辨以花卉植物为题材的图画,便不适合了。中国外销花卉植物画可分为三大类:1750—1790年间的作品,仍遵守传统画法,花朵和叶都较细小,画工又加添山石作背景。英国历史博物馆藏有一本画册,是一位法国人于1776年在广州买的,其构图、画法和设色都跟展品《白菜花》、《金丝棠》那一系列非常接近。(3)1791—1830这40年内,为了满足英国顾客对亚洲植物的渴求,花卉植物画趋向写实(见本书陈滢专题讨论)。这类画大都画在英国进口纸上,相信是因为中国宣纸太薄,经不起反复翻阅。英国纸很多都带有显示公司名字和生产年份的水印。瓦曼(Whatman)公司生产的纸张,自1794年起才有年份,没有年份的“瓦曼”纸便表示是1794年前的产品。(4)按常理来说,画的绘制年份,应是水印年份后2—12年之内。因此,英国纸的水印便成为研究者判断画作年份的其中一种依据。第三类花卉植物画是从第二类演变出来的。它们也画得很逼真,但没有剖面图。这类画观赏性重于学术性,显然是针对非植物专业却对花卉有浓厚兴趣的人士而制的,画工既用洋纸,也用中国宣纸。制作年代估计也是始于1791年左右。展品《番茄》便是画在1794年前的“瓦曼”纸上。这类作品延续至鸦片战争爆发时才被通草纸画取代。

展览中有50幅描绘广州街头各行各业的绘画,是画在中国宣纸上的(见本书程存洁专题讨论)。这套画的第一手买主(姓名不详)在两张1781—1790年出产的“瓦曼”纸上开列了每幅画的名称,(5)故可推断这套画(共100幅)是他在1790年前后买的。论及各行各业画,不能不提到“蒲呱”这个画工。1800年英国人梅森(George Henry Mason)出版了《中国服装》 (Costume of China)一书,内有60幅各行各业点雕画,梅森说是根据蒲呱的原作刻印而成的。因为有此一说,今天一些传世的各行各业画便被认为是蒲呱的作品。其实,若将维院那套画和《中国服装》一书中60幅点雕画仔细比较,极度相似的固然不少,如《凿石》、《补镬》、《补鞋》、《蒸酒》、《西洋景》、《补碗》、《倒屎》、《做袜》、《弹花》、《狗桩碓》、《独脚戏》等。但亦有部分在构图上表现出明显的差别,如《写灯笼》、《舞猴》等。美国赛伦市皮博迪.埃塞克斯博物馆(Peabody Essex Museum)藏的一套也是100幅,(6)可惜它们也未能完全吻合《中国服装》中的插图。严格来说,目前的证据并不足以证明维院和皮博迪·埃塞克斯博物馆所藏的两套广州街头各行各业绘画是蒲呱的作品。

茶、丝、瓷是中国三大出口商品,这三种商品的制造过程,自然成了外销画的热门题材。外销画的生动写实,展览中《制瓷》一套表现得最清楚。1743年乾隆皇帝曾命令绘制《陶冶图说》一套20幅。(7)外销画工是否过《陶冶图说》不得而知,但两相比较,外销画中的窑炉、水轮及其他细节均比《陶冶图说》来得更富真实感。此外,《陶冶图说》画到“装桶”这个工序便结束,外销画却包括“水陆运输”、“入货仓”等重要环节,显然是为了满足西方顾客的兴趣。《制茶》一套共12幅,其中4幅在1808年被皇室版画家欧米(Edward Orme)制成版画,(8)故它的绘制年代应早于1808年(见本书周湘专题讨论)。《制丝》一套共16幅,不是单张而是连缀式册页,这种装帧在外销画中较少见。画册应是19世纪下半叶的产物,因为画册上的纸标签和浅蓝色丝带都不见于早期作品,而人物面部的画法,和《制瓷》、《制茶》两套有很大分别。19世纪下半叶,洋商购买的中国丝绸已不算大宗了,但在西方人心目中,“丝”和“中国”有牢不可破的关系,故以制丝为题材的外销画仍然畅销(见本书江滢河专题讨论)。该画册最后一页上,贴有两方纸质小标签,分别有“粵东省城晓珠里英泰”和“吴俊画印”等字样。现代学者据民国年间编纂的《广州城坊志》作出考证,指“晓珠里”即今日的杨巷路北段,在当年“十三行”的北面。(9)估计“英泰”是专做洋人生意的店铺。画工吴俊,生平失考。他的标签不写英文译名“某某呱”而写中文姓名,亦是较特殊的做法。笔者怀疑,不是所有外销画工都以“某某呱”为招牌的,除吴俊外也许还有其他署中文姓名的画工,但以前极少西方人看得懂中文,中文标签便被忽略甚至弃掉了。《制丝》画册于1901年入藏维院,吴俊这标签则是近20年才发现的。

欧洲人撰写有关中国乐器的文章,较早的有耶稣会士阿莫埃(Jean Joseph Amiot)以法文书写、于1779年出版的《中国音乐》(Mereoiresllr La musique des Chinois) 。1793年英国首次派使节团到中国,团员之一的巴罗(John Barrow)回国后撰写的回忆录中,附载了24种中国乐器的线描图,包括敲击乐器如钟、鼓、锣、钹、双木、云锣、木鱼,吹奏乐器如笙、箫、喇叭,弦乐器如琴、二胡、琵琶、三弦、月琴等。(10)比展览中12幅以奏乐为题的外销画,很明显看出这些都是当时普遍流行的乐器。遗憾的是巴罗认为中国乐曲“吵耳”,又误称奏乐器是低下阶层的职业。今日英国众多博物馆内中国乐器寥寥无几,恐怕是受了巴罗的影响。

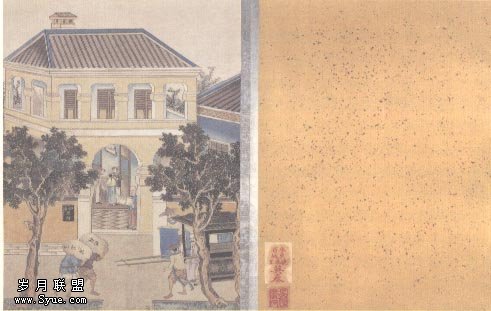

洋行 维院藏

自1820年左右开始,外销画工大量选用通草纸。(11)通草纸质脆,必须裱在数层宣纸之上,再以丝带或布带稳定边沿。它的面积通常不超过30×20厘米,故不适宜绘画太复杂的题材。维院有一套《制丝》通草纸画共12幅,不及吴俊那套详细生动。展览中两幅《园林景色》,已比一般水准的行货画得精细了。1850年之前,中国行商如潘启官、伍浩官等人拥有华厦巨宅。到行商家中花园游览,成了每个访华欧美人士极力争取的“节目”。画中表现的虽不一定是潘、伍两家的“写实镜头”,但它描绘的是广州富贵人家的花园,却是无庸置疑的。

值得一提的是每幅船(见本书程美宝专题讨论)和各行各业画均有中文标题。标题中有些是别字,如“卖”写成“买”、“蜡嘴”写成“立嘴”;更多是广东方言,如“倒屎”、“鈇老”。中文标题的存在,显示了洋顾客虽不懂中文,却是认真地尝试了解中国事物——各种船的用途、小贩们卖的东西叫什么名字等等。展览中的花卉植物画虽不是全部有标题,但维院藏有另一本画册(编号8102),是1803—1804年英国东印度公司特别订制的,内中94幅画大部分都有标题,为没有标题的画提供了依据。19世纪初,很多华南植物在欧洲本土并不存在。(12)对当时的英国植物学家来说,知道它们的中文名称十分重要。意料不到的是200年后的今天,某些花卉植物的中文名称已经改变了。中国院华南植物研究所仔细观察了维院编号8102的画册后,开列了画册中植物的现代名称,其中一些已和旧名相去甚远,以下是一些例子:

现代名称 1803年的名称 现代名称 1803年的名称

假苹婆 水浪子 黄花石蒜 黄脱衣换锦

蜈蚣藤 石莲 黑老虎 满枝红

红葱 凤眼兰 华南皂荚 六角花

大尾摇 天芥菜 小叶云实 细叶山鹰爪

鸟类也出现相同的情况。展览中的《水沉香》、《浮游鸟》和《灰鸭》,是画上的原标题。现代的专著,却分别称它们为“彩鹬”、“太平鸟”和“凤头潜鸭”。(13)

外销画不但重现了18、19世纪广州的风貌,还保存了当时的方言,亦是意外收获。

注释:

(1) Andreas Everardus van Braam Houckgeest, An Authentic Account of the Embassy of the Dutch East India Company, vol. II, pp. 279—324.

(2) Carl Crossman, The DecorativeArts of the China Trade, pp. 423—435.

(3) 编号Banksian MSS27+28

(4) Craig Clunas, Chinese Export Watercolours, p. 49.

(5) 有些“瓦曼”纸虽然没带年份,但仍有纪录可寻。见James Wardrop,Mr Whatman.Papermaker',PP.1—18,Fig.5+7。

(6) 黄时鉴、沙进:《十九世纪市井风情》。

(7) 《陶冶图说》1996年在香港拍卖,见佳士得拍卖图录The Imperial Sale,28/4/1996,lot 65。

(8) 现存大英图书馆,编号K.Top.CXVI.19.2。

(9) 黄佛颐:《广州城坊志》,第553、749页。

(10) John Barrow, Travels in China, pp. 313—322.

(11) 有关通草纸画的研究,见中山大学系、广州博物馆编:《西方人眼里的中国情调》。

(12)Hosea Ballou Morse, The Chronicles of the East lndia Company, vol.II, p. 410.

(13) John MacKinnon, A Field Guide to the Birds of China, nos. 34, 119, 10.