谈企业合作中的风险控制

内容摘要:本文从合作伙伴的选择,风险与收益的评估与分解,目标的分配与确认,绩效评价指标和分配方案的制定,诚信机制和退出机制的设计,以及各种机制、方案的有效实施等方面系统地阐述了企业合作风险控制的方法,为降低企业合作风险提供了理论借鉴。

关键词:风险控制 收益 绩效 方案制定 机制设计

日益激烈的市场竞争中,越来越多的企业已经意识到单凭自身内部的资源已经难以把握快速变化的市场机遇和挑战,于是纷纷寻求企业外部资源,进行资源的优化整合。通过各自核心能力和优势资源的有效整合,快速适应市场机会,降低成本、提高竞争力,以达到共同的目标。但由于信息的不对称性和信用体系的不完备性给企业间的合作带来了一些新的风险,其中比较突出的是合作伙伴在风险与投入的分担、激励措施、收益分配等方面存在分歧,使合作者中途退出,导致某些合作成员蒙受不同程度的损失。

合作者风险的确定

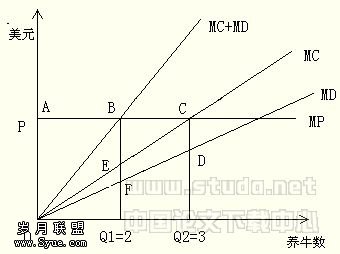

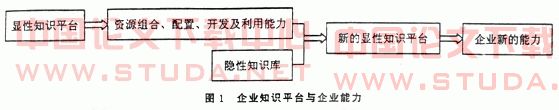

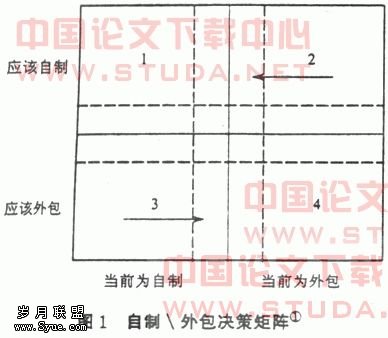

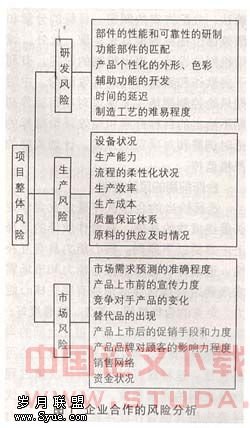

在企业合作中依据不同的合作环节,风险主要来自于产品的研发风险、生产风险和市场风险。这三方面的风险互为因果关系,一方面研发的结果直接影响着生产的速度和产品的质量,而产品的质量和推出速度会引发市场风险,使市场占有率降低甚至失去整个市场;另一方面市场的丧失也直接使研发和生产费用成为沉没成本。企业合作的风险分析如图1。

由专家和各合作企业一起组成的风险评估小组评估每个因素风险的大小和产生的概率并进行附值,考虑是否存在补救措施,并综合合作项目的风险期望值。

项目的总风险确定后,根据风险和收益的对比能够确定企业间是否有合作的必要性,但即使整个项目风险和收益的对比是合理的,在项目的运作中仍可能中途破产,因为每个企业更关心在项目中自身的收益和风险,因此对每个合作伙伴风险的单独评价对降低协调成本,调动各合作伙伴的积极性具有重要的意义,同时也是收益分配的重要依据。在评价合作伙伴的单独风险时,可以借助层次分析法。

部件的性能和可靠性的研制——C11, 功能部件的匹配——C12,产品个性化的外形、色彩——C13,辅助功能的开发——C14,时间的延迟——C15,制造工艺的难易程度——C16,设备状况——C21,生产能力——C22,流程的柔性化状况——C23,生产效率——C24,生产成本——C25,质量保证体系——C26,原料的供应及时情况——C27,市场需求预测的准确程度——C31,产品上市前的宣传力度——C32,竞争对手产品的变化——C33,替代品的出现——C34,产品上市后的促销手段和力度——C35,产品品牌对顾客的影响力程度——C36,销售——C37,资金状况——C38,研发风险——C1、生产风险——C2、市场风险——C3,整个项目的风险——G。

(1)运用1~9比率标度法,逐层逐项对各元素进行两两比较,建立判断矩阵A{aij},A为n阶正互反矩阵,即 ,其中aij是根据资料数据,由专家和合作企业经过反复研究后确定的。

(2)通过计算判断矩阵的特征根λ,计算出某一层元素对上一层某一元素的重要性权值。

(3)进行层次总排序,就是当已知C11, C12, C13, C14, C15, C16对于C1;C21,C22,C23,C24,C25,C26,C27对于C2;C31,C32,C33,C34,C35,C36,C37,C38对于C3的顺序以及C1、C2、C3对于G的顺序,最终确定求C11, C12, C13, C14, C15, C16,C21,C22,C23,C24,C25,C26,C27,C31,C32,C33,C34,C35,C36,C37,C38对于G的顺序。

在确定了每种风险对于整个项目的重要性排序和相对量化数值后,就可以分析这些风险由哪一家或几家合作伙伴来承担,承担的比率如何,从而对风险的分配能够从客观、公正的角度达成共识,为合作伙伴间的协调和利益分配打下基础。

合作企业在项目运作中的风险控制

企业合作中的风险按时间顺序可分为前期风险和中后期风险。前期风险的控制主要通过合作伙伴的选择、风险的分配与确认、分配方案的制定、目标的分解和绩效评价指标的设立来实现。此外,诚信机制的设计,退出机制的设定,有利于对欺诈和败德行为的有效制约。中后期风险控制措施主要通过对项目运作初期不恰当的目标分解和绩效评价指标的适时调整和对项目的方案、计划实施的严格监控。

选择恰当的合作伙伴是合作能否最终成功的基础,在合作伙伴的选择上应遵循以下原则:核心能力具有互补性。通过分析自身的核心能力和市场需求来确定合作伙伴必须拥有哪些核心能力。企业的合作性强。首先,信誉度好;第二,组织结构相似,易于彼此之间的沟通和理解。第三,能力在某种程度上的可替代性,这样既可以增强群体决策过程伙伴之间的理解程度,又可以在某一伙伴流失后其他合作伙伴能够替代。实力对等的原则。否则容易造成在运作中对实力突出的企业失去制约能力。应特别关注企业的财务状况和必要的资金支持,避免因某一合作伙伴的资金状况不佳而影响项目进度,错失良机。

在我国信用体系尚未建立的今天,败德行为是制约企业间合作的重要因素,信用机制的建立异常重要。诚信机制发挥作用的条件是:博弈必须是重复的;企业的不诚信行为能被及时发现;必须对不守信的行为进行严厉惩罚,惩罚主要来自两个方面:通过所签的协议和制度对交易的不守信者进行严厉的惩罚,增大不守信的成本,以此抑制机会主义行为;对不诚信的企业加入行业黑名单,使之失去合作的长期利益。

根据每个企业的核心能力将总目标进行合理的分解。在进行目标分解时应遵循合理和动态的原则,首先,分解到各企业的目标既要能够使该企业充分发挥其核心能力又要保证其在能力所及的范围内通过努力才能实现;其次,由于合作企业在运作中的各个阶段工作的侧重点不同,承担的风险类型不同,因此目标的分解也应动态化,在不同的时段分解给企业不同的目标。目标分解后,每个企业在明确目标的基础上制定完成目标的计划,分析完成目标的关键点和难点,制定确保目标完成的具体措施和情况变化后的补救措施。

由于风险的关联性,往往出现一个企业的失败最大损失的承担者是其他企业的情况,为了避免败德行为的产生,该环节的风险应有损失最大者来控制,使之对目标实施者的重大举措有监督和决策的权利,并由损失最大者制定相应的奖惩措施。

为了客观地评价各伙伴完成目标的情况,项目运作初期必须由各成员和专家一起进行绩效评价指标的设计,绩效评价指标的设计应遵循以下原则:指标和评价目的相一致的原则。指标以定量化为主,定量和定性相结合的原则。评价指标体系中的各个指标相关性的原则。可操作性原则,指标体系的设计应考虑到所需数据的可获得性、指标的动态性和可跟踪性。

收益的分配是和合作伙伴风险的承担、资源的投入和目标的绩效考核结果密切相关的,为了体现公平性和使收益分配方案对各合作伙伴起到激励的作用,在设计收益的分配方案时应考虑:风险共担利益共享的原则,即收益的分配应与企业所实际承担的风险正相关。多投入多受益的原则,鼓励各合作伙伴资源的投入。动态原则,分配方案应适应绩效考核的动态性,以每次企业绩效考核的结果为分配依据,以起到激励先进鞭策落后的作用。

合作中后期的风险控制

由于环境的不断变化,在项目运作的过程中项目的总目标、各合作伙伴的分目标以及收益的分配方案须根据实际情况做出适时地调整。

PDCA循环最初是全面质量管理的一种工作方式,目前被越来越多地运用到管理的其他领域。在项目的运作中,最初制定的目标和收益的分配方案可视为计划,通过对方案的实施检查其存在的问题,最后提出对方案的改进措施。每一次PDCA循环都可以为项目运作中出现的问题提供改进的措施和解决方案,然后开始新的一轮PDCA循环,构成了目标分配和收益分配方案的不断完善、不断改进的螺旋式上升过程。

由于各合作伙伴之间不存在股权上的隶属关系,这些企业通过协议的形式为了完成共同目标组合在一起,彼此之间仍保留着决策的独立性,因此在制定机制和方案的实施方面应突出柔性的一面。

跨文化管理培训和非正式渠道的沟通会有利于文化的交融。在合作企业之间形成共同的价值观和行为准则。

建立群体协商机制,各成员通过协商来解决群体中的冲突,达到决策的目的。

由多功能协调小组进行协调。多功能协调小组的成员来自于各个成员企业,其掌握的技能也各异,通过其活动而实现各企业间计划、研发、生产等活动的协调。

巡视与申诉制度相结合的协调方法。建立联盟管理委员会,定期在各加盟成员之间巡视,对不利于联盟运作效率和成果的活动进行监督,并采取相应的措施进行劝告、惩罚和挽救。各成员企业也可向联盟管理委员会申诉,要求其它企业停止侵害行为或是要求更多的帮助。

主导企业(盟主)直接监控的方法。由主导企业(盟主)直接监控其它企业的活动。

将一些各方认可的惯例当作规范来执行。这可大大减少协调活动和协调工作量,并给各方一种公平的感觉,有利于联盟的高效运转。

借助动态联盟信息平台的协调管理方法。在动态联盟信息网络上利用动态检查表和动态合同体系 ,定期检查和掌握各项执行情况,及时发现问题,给予解决。

合作伙伴的选择是合作能否成功的基础,前期对风险、收益的分析和分解,使得在运作前期各合作企业明确了总目标和自己应承担的分目标,并对各自预期的收益和风险有了较为清晰的认识,通过对绩效评价指标和分配方案的共同制定,增强了共识,为运作中的协调打下良好的基础,通过在实施中运用PDCA循环对目标及方案不断调整,使其动态化,诚信机制和退出机制的设计和实施为合作企业的风险控制提供了有力保障。

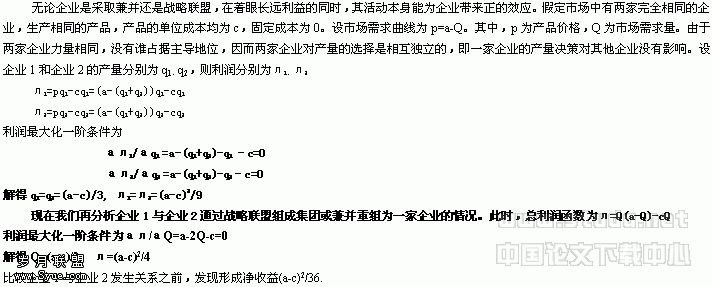

:

1.叶飞,张红.战略联盟的风险分析及其防范对策[J].科学管理研究,1999,(5)

2.陈婵婵.标准化与质量管理的PDCA循环[J].标准化与质量管理,2002,(6):27-30