民营企业与外商合资的控制权问题研究

【摘要】民营与外商建立合资企业是民营企业实现国际化的重要途径,在东部发达地区的实践也已证明是一种有效的国际合作方式,但合资企业的控制权问题是一个重要而且敏感的问题。本文从控股权与控制权的关系入手,分析了民营企业在合资过程中控制权问题。在此分析框架下,根据我们在宁波地区所采集的实证调查数据,解读了民营企业与外商合资经营中控股权和控制权安排的现实问题,并得出结论和提出政策建议。

【关键词】民营企业;合资;股权;控制权

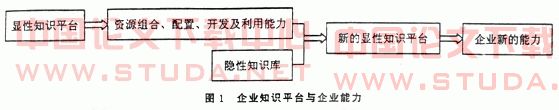

当前,在东部民营发达的地区,与外商建立合资企业已成为民营企业经营国际化的重要途径。在合资谈判过程中以及合资后的经营过程中,控制权的安排一直是最重要也最敏感的问题之一。根据我们最近对宁波市部分民营企业的调研(林承亮,洪青,2005),大部分外商都希望掌握企业控股权,而民营企业也不愿轻易放弃控股权。这就引起了我们对于一系列问题的思考,如合资双方谋求控股权的动因、控股权与控制权之间的逻辑联系、如何应对控股权的配置问题等。海默认为要解释跨国直接投资行为,就必须解释控制(Hymer,1960)。跨国公司对于合资企业的主要控制手段就是控制企业的股权。产权和契约理论为这一结论提供了理论上的支持,大部分国家和地区的条文也在操作中支持这一标准。但关于合资企业控制权的研究,目前多是从跨国公司的角度来分析。大部分涉及国际间企业合资的,其主要分析对象是那些建立了规范的公司治理结构的跨国公司与东道国企业合资,建立起具备规范公司治理结构的股份制公司。然而,中外合资的类型也是多样的,如国内民营企业与外商的合资企业中,中方民企多是一些家族制企业,而外商也并不总是大型跨国集团,他们合资所建立的企业也往往不具有规范的公司治理结构,正规制度安排并不能完全决定企业控制权的安排。本文的研究对象正是这一类合资企业。

一、合资的动因与合资经营的冲突

1.合资的动因

从外商角度看,对合资动因的研究相当丰富。为了解释企业对外投资的动机,学术界提出了种种理论加以解释,如垄断优势理论、不完备市场理论、产品生命周期理论、内部化理论和折中理论等。艾伯(Ebets)认为,无论合资的动机多么复杂,都可以归人下列两种类型:一种动机是通过合资的渠道,获得良好的市场进入,增加收益;另一种动机是通过合资降低生产成本。合资帮助企业接近互补性资源,有能力或可以运用某种资源。成本的削减可能来自规模的扩大,也可能源自特殊的环境或者能使用更廉价的资源(Ebers,1997)。以宁波市民营企业与外商合资的实际情况为例,在外方企业的合资动因中,利用民营企业现有生产能力(包括厂房、土地、设备、劳动力等),迅速建立在的生产基地的占70.2%。同时,“看中本地区完备价廉的产业链配套”的占44.7%。

从中方企业的角度来看,选择合资主要是出于以下一些动机:即资本获得、中间产品获得、技术获得、优惠政策获得、制度创新(包括管理创新)、产品出口等等。根据我们对宁波市民营企业的调研情况,在民营企业寻求外方合资的原因中,60%左右的企业把“获得先进的技术和管理理念”和“利用外方品牌和销售渠道打开国外市场”列为主要考虑因素。其中50%的企业认为“利用外方品牌和销售渠道打开国外市场”是合资最重要的因素,44.1%的企业认为“获得先进的技术和管理理念”是最重要的因素。民营企业与外商合资的动因虽然复杂,但可以大致分为两种:一种是为了实现企业的战略;一种是为了解决现实经营中存在的困难。

2.合资经营的冲突

合资这种战略安排有时具有过渡性质,这是由合资双方在资源上相互需求的有限性和动态性以及各方战略目标的不一致决定的。合资各方在资源上的相互需求只在特定的一段时间和特定的内容上存在,随着内外部环境的变化和相互学习,合资各方在资源上的相互依赖性会逐步减弱,直至消失甚至相互冲突。除非各方产生新的具有利益兼容性的战略目标和协同效应,合资企业的内在不稳定将导致双方的冲突产生。

合资双方冲突的内容主要包括:股权比例、无形资产的占有和分享情况、投资战略的差异、合同的不完备性、管理模式的差异、投资收益的分配以及文化冲突等。这些冲突造成了合资企业的内在不稳定性。因此,合资是否成功取决于各方合作动机的实现程度而不在于合资时间的长短。要实现这个目标,在合资企业存续期间掌握企业的控制权尤为重要。可以说,正是由于合资企业具有内在不稳定性,从而导致合资方对于控制权的特别重视,而控制权的安排主要是围绕着控股权的争夺展开的。

二、合资企业中的控制权与控股权

1.合资企业的控制权

本文讨论的控制权是合资双方当事人对合资企业的控制权配置,而并非委托代理理论所研究的非人力资本所有者和人力资本所有者对企业控制权的配置问题。为了讨论方便,我们假设合资双方企业内部不存在代理问题,即各方代理人能完全为各自企业的利益而努力工作,没有机会主义倾向。

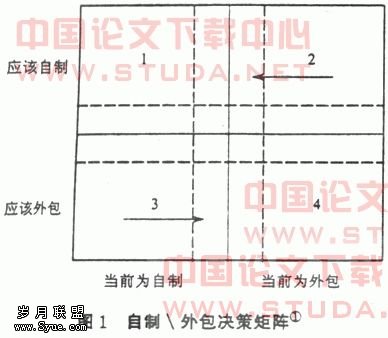

契约理论认为“控制权主要表现为‘投票权’(VotingRights),拥有投票权也就是拥有契约中没有说明的事情的决策权”(张维迎,1995)。由此得到的结论是,只要掌握了董事会投票权也就掌握了企业控制权。一般来说,各个投资者在合资企业中的股权比例直接决定了投资者在合资企业中的投票权和表决权。然而实际情况并非总是如此。在很多企业中,董事会决策可能只是橡皮图章,更何况在民营企业与外商合资的企业中,大部分并不存在规范的董事会。实际经营中谁能够真正支配企业的决策行为,谁就是企业的实际控制者。因此我们提出,合资企业控制权有法定控制权和实际控制权之分。前者由正式的法律和契约确定,法定控制权的分配在各国的公司法中都是以股权比例作为分配原则的,如董事会席位的分配:谁拥有更多的席位,谁就在投票中占有优势,成为企业的控制者;后者由合资双方的谈判力确定,而谈判力又由合资各方投入要素的相对重要性决定。

同时,合资往往在法律上以股权安排进行,在经营中投入各方的优势资源,一方完全拥有企业控制权的情况是不存在的。但是总有一方在合资企业的核心事务中具有决定权,如重大投资决策、品牌策略、重大人事决策等,这些决策权直接影响合资方的战略利益,我们可以称之为核心控制权,而那些对于合资方不具有战略利益的控制权,我们称为非核心控制权。合资双方最关心的就是核心控制权。控制权的配置随着合资企业的发展也在不断的发生转变,是一个动态的过程。股权配置在合资企业中可能发生变化,同时要素的相对重要性随着信息不对称的减少和相互学习而成为

普通要素,使得双方的谈判力对比产生变动,这些都是引起控制权转换的原因。

2.控股权——法定的和决定性的控制权

契约理论通过对信息环境和激励机制的研究,得到一个基本结论,认为企业控制权问题的关键,是根据风险责任与风险权益对称的原则,合理地确定剩余索取权的归属。在契约理论看来,企业决策者必须是企业风险的承担者,必须具有风险承担的能力和动力。由于企业风险集中体现在剩余索取权上,因此决策配置也围绕剩余索取权展开,表现为企业控制权与剩余索取权的匹配。剩余索取权归谁,企业控制权也就归谁,后者是前者的派生权益(张维迎,1995)。由于机会主义行为是企业成员的必然倾向,因此强制性约束机制也就被看成企业控制权的根本依托,认为谁掌握了这种机制,谁就掌握了企业控制权。根据这一理论,企业的物质资本投资者承担了企业剩余索取权的风险,因而企业控制权应该由企业的投资者拥有。对于股份制企业而言,其控制权的安排相应地以出资比例作为分配原则。

控股权是法定控制权。按照股权比例分享合资企业中的决策权(投票权)和剩余索取权(分红权)是各国公司法的基本内容。我国的公司法体系也是依据同股同权的原则来规定企业控制权的归属的。这意味着股权控制得到法律的保护,具有明晰、稳定、可操作等特点。

控股权也是最终的控制权。拥有法定的控制权的合资一方可以在契约范围内获得企业的控制权,尽管在合资的某些阶段他并不急于获得企业控制权或客观上缺乏控制企业的能力,但只要他想取得控制权,法律提供了他行使权力的依据。在合资的另一方,利用手中的实际控制权操纵企业并损害他人的利益时,法律提供了事后的救济。

3.实际控制权及其影响因素

控股权不能完全解释企业控制权的实际状况。在中外合资企业的实际运作,尤其是民营企业和外商合资的过程中,企业的经营决策和日常管理权力的分配往往并不遵循股权比例原则,这就提出了实际控制权的问题。

进一步讲,控制权的分配也不仅仅是通过正式的谈判,签订正式的契约确定的,同时要基于合资双方的信任,缺乏信任的合资是难以想象的。尤其是民营企业和外商的合资企业中,由于合资企业的规模不一定很大,资本结构也相对简单,并没有制定非常细致的公司章程,这种情况下,非正式契约也能有效安排企业的控制权。事实上,很多民营企业是在与外商的业务合作中相互了解,逐渐由贸易关系甚至竞争关系成合资关系的。双方或者是已经具有一定的合作经验,或者是建立了朋友关系,相互信任。只要能使合资实现双赢,由更能有效经营合资企业的一方行使控制权,另一方并不会介意。良好的信息沟通降低了监督成本,使得放权的一方有足够的自信能维护自身利益,而掌握控制权的一方也不会轻易采取机会主义行为。在已有的合作基础上,一方虽然不能直接观察到对方的行为,但他熟悉对方的行为模式,能够预期到对方的行为。

4.实际控制权的动态性特征

控制优势由股权比例决定,而技术、市场资源等其他企业要素通过合资双方的相互学习,合资双方在企业中控制地位会相应变化。那么控制权问题就归结为在合资企业的各个阶段,在合资双方最优股权安排的选择及其他要素优势的获得过程。

从以上的分析我们可以看出,控股权的安排实质上是合资双方为了实现各自的企业战略利益,展开的动态博弈过程。其中,参与者是外商与国内民营企业。他们的决策空间包括:取得控股权或放弃控股权;掌握实际控制权或放弃实际控制权等。而行动的结果是投资者的企业战略目标是否实现。采取何种行动,取决于各方当时所处的环境变量,以及他们对于对方情况的了解程度。合资企业的存续期间,环境会变化,合资各方通过相互学习也会更了解对方,各方的谈判力也在变化。不过,从实际情况来看,外商在合资中更具主动性。比如外商可以选择一开始就在股权上占大头,或者等待合适机会收购现有合资企业其他股东的股份。中方民企往往依据外方的行动而采取行动,但是并非完全没有主动性。至少他可以选择参与合资或拒绝合资,参与合资的情况下也可以选择新设立合资公司或将原有企业整个作为合资公司的一部分。在合资过程中也可以通过学习而提高自己的谈判力,使得自己的决策空间有更多选择项。但不管双方的博弈如何复杂,总是围绕着核心控制权进行争夺,而核心控制权的争夺最终必须依赖于控股权的掌握。这是由于,作为谈判力筹码的具有相对重要性的要素,在合资过程中将被对方所逐渐掌握,因而失去其在控制权配置中的重要性,而股权却具有恒久的影响力,是实现合资战略目标的必经之路。这里并非指必须取得控制权,而是指是否选择控股是无法回避的决策。不难理解,控股权是合资企业控制权的最重要部分。

三、民营企业对控制权的态度与策略

通过对宁波市民营企业的问卷调查,我们发现控股权问题仍然十分敏感。42.9%的企业认为,合资企业的控股权一定要牢牢掌握在中方手中。50%的企业认为,如果外方坚持要控股权,那么可以成立新的公司,自己可以放弃新企业的控股权,但前提是不能因此而动摇中方对己方原有企业的控股权。只有4.8%的企业表示企业由谁控股无所谓。尽管在合资的实践中,不同的民营企业对于控股权是否要掌握在自己手中观点不一,但无论采取何种策略,其最大化自身利益的原则却是相同的。就是要通过合资,利用国外的优势资源,实现己方企业的发展战略或解决经营中的现实问题。民企谋求控股权的原因主要有以下两方面:

1.维护企业控制权的意识

国内民营企业不像外商那样建立了完善的控股结构,一些民企将整个企业作为股份投入到合资公司中,一旦控股权被他人所有,那也就相当于被收购。基于这种顾虑,掌握控股权也就成为掌握企业控制权的防火墙。一个替代策

略是保留自己的独资企业,拿出部分资产与外商以项目合资的形式成立新的合资公司。根据我们对宁波市民企的调研,在各种合作形式中,项目合资比例最高,81.2%的企业愿意拿出部分项目与外方成立合资公司,其中65.2%的企业表示只愿意采取项目合资方式。相比之下,愿意采取股权转让方式的企业明显偏少,仅占20.3%。一个重要原因就是项目合资方式下原来的企业仍然可以保留,这样既可以分享合资企业的技术、管理、市场、信息等溢出,同时可以保证企业家对原有企业的独立控制权,一旦合资出现问题,也不至于整个企业都受到影响。

2.民营企业家的情感因素

不愿意将自己辛辛苦苦创办的企业拱手让人,这是在民营企业家中比较普遍的一种情感。尽管将控股权让于他人,也有可能使自己的收益高于自己控股的状况。但控股权一旦丧失,企业所有权就不再属于自己,也就相当于将自己打下的“江山”送给了别人。这种情感能够理解,并且有助于民企在合资中采取更为谨慎的态度。但一味保守,也可能使企业失去良好的发展机会,并损害公司小股东和员工的利益。

不过,在企业的非核心控制权方面,如技术管理、产品销售、设备及原材料采购方面,民营企业的态度却相当放得开,50%的企业表示希望外方也能够一同参与日常管理,60%的企业希望外方能够积极参与技术管理,64.3%的企业希望外方一同参与设备和原材料的采购。这也符合我们上面分析的结果,通过学习,可以争取未来在合资企业控制权竞争中的主动权。

四、结论与启示

对于民营企业与外商合资的企业来说,控股权之争实质上是控制权之争,而且是核心控制权之争,最终又是为了实现合资的最初动因,实现企业发展战略或者解决现实的经营问题。合资企业的控股权之争是一个动态博弈过程,我们可以得到以下一些启示:

1.控股权是具有决定性的控制权,但是否需要掌握控制权是相机决策的

随着合资企业的发展,规模会不断扩大,资产结构会趋于复杂,公司的治理结构必然要求以控股权作为企业控制权分配的标准。尽管在合资初期,股权不一定是决定控制权为谁所有的唯一标准,但是在合资的成熟期,股权结构必将成为企业核心控制权的决定因素。民营企业在与外商建立合资企业的时候,一定要在合资之初就做好这个准备,如果不打算最终放弃企业的所有权,那么就要在控股问题上有所坚持。如果合资的动机是为了利用外商的资源获得更多的投资收益和掌握先进技术和管理,那么控股权也是可以放弃的。总之,采取何种策略,应依据自身的合资战略目标来定。

2.取得控股权有两种途径:一是合资企业建立之初就取得控股权;另一种就是在合资过程中逐渐扩大股权比例

在初始不掌握控股权的情况下,实际控制权的掌握有助于实现在今后取得控股权。这要求民企在合资谈判中不能一味妥协,因为外商必定是看内民企的优势资源才决定合资的,必须利用这些谈判力在企业经营管理权限上、人事安排上特别是关键职位的安排上给自己争得一席之地。中方民企掌握实际控制权的同时,一方面将自己的优势资源保持下去,提高谈判地位,防止对方不断扩大自己的控制权;另一方面应努力掌握合资方的核心技术,将外方的优势资源转化为自己的资源,使己方在企业发展中居于主导地位,在机会合适时将企业的控股权重新掌握在自己手中。