日美贸易摩擦中的美国“对日修正主义”研究

[关键词]日本异质论,美国“对日修正主义”,日美贸易摩擦

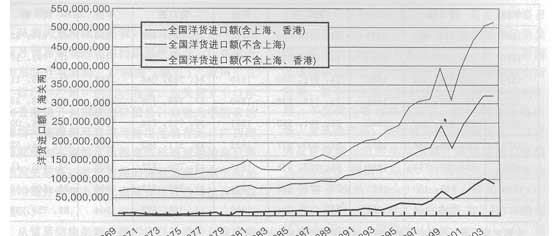

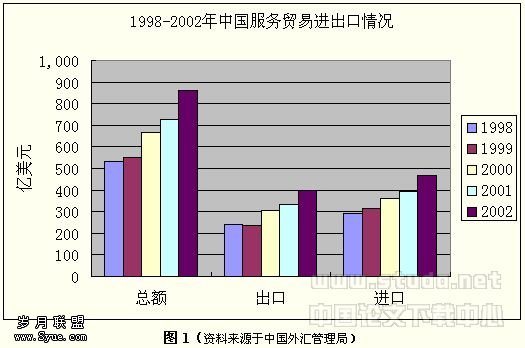

20世纪60年代以后,日美贸易摩擦经历了逐步深化、逐步升级的发展过程,摩擦对象由牛肉、柑橘等个别产品或纺织、电信等单一行业逐步上升为涉及政治经济体制的整体争端;单纯贸易领域的摩擦逐渐外延至与贸易相关的汇率、、资本市场等其他经济领域,并最终导向体制摩擦。80年代中期,以《广场协议》为代表的金融手段对缩小日美贸易赤字收效甚微。在此情况下,关注日本政治经济体制的“日本异质论”逐渐浮出水面,以此为前提的“对日修正主义”成为美国解决对日贸易争端、挑起体制摩擦的理论基础。

一、美国对日修正主义的兴起

整体而言,美国“对日修正主义”的产生具有以下三方面的深刻背景。

首先,20世纪80年代中后期美国民众和舆论界对日本的好感度呈下降趋势,对于美日贸易失衡及日本经济实力上升的忧虑感却逐渐上升。1983年,著名的独立新闻记者马文.沃尔夫(Marvin J.Wolf)出版了《日本的阴谋》一书,为战后日本的经济发展和贸易政策贴上了“阴谋论”的标签。1985年在二战结束40周年之际,美国知名政论家及记者白修德(Theodore H.White)在《纽约时报杂志》(New York Times Magazine)上发表了题为《来自日本的危险》的头版报道,指出日本经济成就的长期阴谋在于控制全球经济。尽管如此,1988年以前,美国国内对于日本经济力量的上升基本持欢迎态度,对于日本经济竞争的严重性有着较为冷静和客观的评价。以美国《商业周刊》为例,1986年和1987年,该刊连续对日本在美投资进行了较大篇幅的报道,详细介绍了日本为所在地创造就业机会、提供管理经验、积极融入当地社会等表现。然而,时至1988年年中,日本是否借助经济实力以获取政治影响力开始逐渐成为美国舆论界的讨论话题。到了1989年,要求对日采取强硬贸易政策的观点已明显占据了舆论媒体的主流。根据《商业周刊》和著名调查公司哈里斯(Harris)所作的调查,69%的美国人认为对日贸易失衡“相当严重”,23%认为“比较严重”,两者合计达92%。以《即将到来的美日战争》一书为代表,一系列夸大美日矛盾的小说和非小说类读物成为风靡一时的畅销书籍。而在太平洋的另一面,美国对日本的经济施压又激起了日本的民族主义情绪和反抗意识,相互的受害者意识逐渐在各自国内转变成为一种偏执心态。

其次,20世纪80年代中期以后,美国相对实力有所下降;日本经济迅速崛起。随着苏联的军事威胁逐步消退,共产主义和资本主义之间的斗争似乎已转变为“资本主义内部的斗争”。上述“性的转变”使相应的学术研究也出现了一定的转向。

第一,以《大国的兴衰》一书为代表的“美国衰落论”在美国国内引起了强烈的反响。该书强调,经济和技术的发展是世界变化的主要原动力,它影响到社会结构、政治制度、军事力量以及各国的国际地位。这一理论与罗伯特.吉尔平等学者提出的“霸权稳定论”一起,成为国际关系研究中新现实主义流派的重要理论支柱。根据现实主义国际关系理论,“修正主义国家”出于对权力格局的不满往往试图推翻现状,颠覆现存的国际秩序和大国格局,破坏国际体系主要法则和规范,从而造成国际局势的动荡并对“维持现状”的现存大国造成威胁。制造业的扩张性发展及其导致的长期贸易顺差将使日本的综合国力不断攀升。作为国际经济体系的“边缘支持者”甚至是“破坏者”,日本一旦提升其相对实力,必然会要求对国际体系中的权力和威望进行重新分配。从这一逻辑出发,美国与日本的双边贸易俨然已成为一种“与竞争对手的贸易”甚至是“与敌对国的贸易”。该理论流派进而认为,为了应对上述转变,在经贸领域中美国应抛弃战后初期对盟友日本所采取的“善意忽视”的战略,在经贸交往中转而注重“相对收益”而非“绝对收益”。美国不应以经济代价换取战略利益,恰恰相反而应该利用军事杠杆等手段实现经济利益的最大化。

第二,从比较政治学的视角强调日本政治体制特质的研究不断涌现。在对发达国家各国政治体制进行的比较研究中,日本一直是一个较为特殊的案例。在美国国内主要存在着三种分析日本政治经济体制的模式:“日本株式会社”模式、多元主义模式和官僚国家主义模式,其中尤以官僚国家主义模式最为盛行。该模式突出了日本官僚体制在“大型企业—官僚体制—自民党”铁三角关系中的首要作用。这一模式的主要提出者查默斯.约翰逊(Chalmers Johnson)及其他学者在80年代中期以前对此进行了大量的研究,从日本政治中权力与权威、官僚与政党、精英阶层与市民阶层的关系;日本政治的决策机制;日本的黑金政治;日本政治权力分散化等方面阐述了日本政治体制的特性。1989年夏,华盛顿大学日本研究会主编的《日本研究杂志》(Journal of Japanese Studies)出版了日美贸易危机的特辑,日美之间的机制差异成为查默斯.约翰逊、肯尼斯.派尔(Kenneth B. Pyle)、福井治弘等著名学者的讨论重点。

第三,对日本战后经济崛起“神话”及其“赶超型经济”的研究一直是比较经济体制研究的重点之一。80年代中后期以后,上述比较研究开始将注意力投向日本经济体制的若干“特性”上,如日本的政企关系、市场保护主义、出口导向型产业发展模式等问题。对日式资本主义模式与英美盎克鲁.萨克逊模式、德意法等欧洲大陆国家模式的比较研究逐渐升温。一个较为普遍的共识是,日本的经济体制中存在着广泛的“非常态”的结构性特质。因此,越来越多的学者提出,对日本的经济政策也应抛弃原先“放之四海而皆准”的经济自由主义,代之以特殊的政策手段。随着“管理贸易”、“战略性贸易政策”等新型贸易保护主义理论的出现,不少学者主张以此打开封闭的日本市场,实现美国国家利益的最大化。

再次,从政界来看,1985—1988年是美国国内的“贸易年”。贸易问题,特别是对日贸易失衡问题成为行政当局和国会立法部门的关注重点。有别于其他资本主义国家的日式资本主义模式被认为对美国造成了“结构性”和“体系性”的经济威胁。1988年,美国前国务卿基辛格和万斯在《外交》杂志上发表文章认为,美国应该超越单一部门或领域的商业谈判,与日本开展全方位的对话。同年,美国国会通过了《1988年综合贸易与竞争力法》(Omnibus Trade and Competitiveness Act of l988)。该法案是1930年《史慕德—哈利法案》(Hawley-Smoot Bill)之后美国国会提出的第一个重要贸易法案。这一法案酝酿之初就以日本为主要对象。该法案的通过为美国以“30l条款”、“超级301条款”等国内对日本等贸易对象施压打开了方便之门。1989年2月,美国贸易代表的咨询机构“贸易政策和谈判建议委员会(Advisory Committee on Trade Policy and Negotiation)”又提交了一份报告,建议从宏观和微观的各个领域实施全方位的对日贸易议程。要求对日采取强硬贸易政策、开展美日体制对话的呼声在美国政界逐渐取得了声势。

二、美国“对日修正主义”的演变及其主要观点

一般认为,美国“对日修正主义”的正式得名源于1989年8月7日出版的《商业周刊》。在这一期名为“反思日本”的特集中,查默斯.约翰逊、克莱德.普雷斯托维茨(Clyde Prestowitz)、卡瑞尔.冯.沃佛仁(Karel van Wolferen)、詹姆斯.法洛斯(James Fallows)等四人被冠以美国“对日修正主义”“四人帮”(Gang of Four)的称号。这些学者尽管背景各异,但大都有着在日本学习和工作的经历。

1990年5月7日,上述四人在《美国新闻和世界报道》(U.S.News and World Report)上联名发表文章,力图澄清公众对“对日修正主义”的误解,这也被认为是修正主义“四人帮”阐述其理论观点的公开宣言。他们指出,修正主义的理论共同点在于以下六个方面。第一,日本对外失衡的经济和商业关系已成为世界贸易体系和美日政治关系的巨大威胁,对日修正主义的目的在于寻找化解这一威胁的途径。第二,寻求变革的应当是其他国家,特别是美国,而不是日本。第三,对日修正主义突出日本政治经济体制差异性是出于学术研究的目的而非意在道德说教。第四,尽管日式体系迥异于西方民主资本主义的其他模式,但日式体系并非一成不变,美国等国应该拿出着眼现实的应对之举。第五,对于美国等国而言,“管理贸易”和“产业政策”等措施应作为策略选择的备选项之一。第六,美国若想切实提高自身竞争力,当务之急是从解决国内问题入手。在修正主义者看来,面对日本这样一个“与众不同的、前所未有的和充满危险的”国家,他们的作用正是在于唤醒人们对日本进攻性贸易政策的警惕以及对日美经济竞争严重性的充分重视。

美国“对日修正主义”实际上是部分美国学者对日本经济体制和日美经济关系的一次深刻审视和反思。除了上述四人之外,不少学者从不同的研究视角出发,支持修正主义的观点。例如经济学家帕特.科艾特(Pat Choate)着重考察了日本运用信息收集、院外游说、宣传攻势等手段影响美国贸易政策、攫取美国市场份额从而拓展其经济利益的种种内幕;《新共和》(the new Republic)等杂志的资深编辑约翰.B.朱迪斯(John B. Judis)剖析了日本如何运用资金援助等手段影响美国思想库、大学和法律事务所,如何在美国国内关于对日经济政策的讨论和研究中塑造有利于日本的形象等问题。《金融时报》(Financial Times)和《福布斯》(Forbes)等杂志的编辑伊门.芬莱顿(Eammon Fingleton)则分析了日本大藏省、外务省等官僚机构的特殊运作方式及其对美日贸易的影响。此外,曾参与美日贸易谈判的格伦.福岛(Glen Fukushima)、华盛顿大学教授玛丽.安琪道盖(Marie Anchordoguy)甚至科幻小说家迈克尔.克莱顿(Michael Crichton)也被认为是“对日修正主义”的重要代表。

日本异质论和美国“对日修正主义”的主要观点可以归纳为以下三个方面:

第一,日本与英美等其他西方市场经济国家在资本主义发展模式-上有着显著的不同。

日本作为一个高度秩序化的社会,与美国在诸多价值观念上存在着根本的冲突。日本人更为重视对集体的忠诚、社会和谐和等级制度,而美国人则更为重视个人主义、多元化社会和机会平等。克莱德.普雷斯托维茨认为,“对独特性的自我认知、集体主义的导向、对外国人的猜疑和自给自足的内驱力”是日本市场始终难以打开的重要原因。在经济发展的终极目标上,日本往往以生产和增长为导向,与以消费和效率为导向的美国分道扬镳。在微观行为主体的活动中,日本企业又表现为以最大限度地扩大市场份额而非创造利润为商业目标。因此,日本的经济体制体现出明显的“重商现实主义”的特征。冷战期间美日军事同盟和苏联威胁的存在又为日本的这种“实用主义”策略提供了现实的可能性。查默斯.约翰逊在研究了1925-1975年间日本通产省的产业政策后认为,日本是一个官僚主导的资本主义“发展型国家”(developmental state)。日本在经济政策中实施的是一种“计划理性”(Plan Rationality)而非英美等国奉行的“市场理性”(Market Rationality)。1996年,塞缪尔.亨廷顿在其《文明的冲突与世界秩序的重建》一书中进一步突出了日式资本主义模式的独特性。亨廷顿将日本视为一个既不同于西方又不同于东方的特殊文明,他指出,“在主要化国家中,日本经济是独一无二的,因为日本社会是独一无二的非西方社会”,“日美经济问题的解决,取决于一方或双方经济性质的根本变化,而这一变化又取决于一国或两国社会和文化的根本变化”。

第二,失衡的美日贸易背后是失调的日本宏观经济体制,日式资本主义模式的根本差异反映了其政治经济体制和相应政策手段的特殊性。

卡瑞尔.冯.沃佛仁在《日本权力之谜》一书中提出了“官僚独裁主义”(bureaucratic authoritarian)的概念。他认为,日本国家机器的运转靠的是官僚、政界派阀和财界之间维持的微妙的平衡。以通产省、大藏省、日本中央银行、经团联为代表的机构对战后日本经济的运行和发展起到了强大的调配和控制作用。克莱德.普雷斯托维茨也以亲身参与对日贸易谈判的经历指出,半导体等产业在日本之所以能够克服产业发展初期的脆弱性,积蓄与欧美企业竞争的实力,正是得益于日本政府的种种产业政策和行政保护。

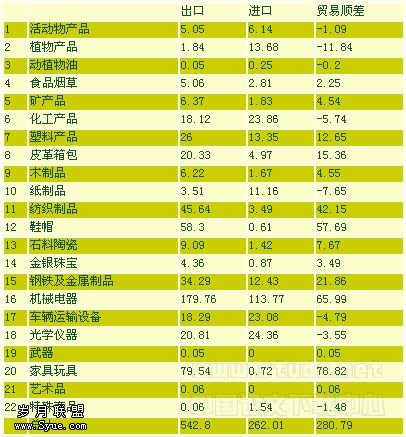

日本体制的特征并不是一个新的话题,简而言之,可以归纳为以下三个方面:

(1)在政府与的关系方面,日本实施以窗口指导为代表的行政指导和干预,创造了以间接制度为代表的护送船队体系,对外汇预算进行集中管理,并采取了控制新企业市场准入的种种限制措施。

(2)在企业的经营与管理方面,日本企业形成了以主银行为中心的系列制(关联公司)和企业集团;关联公司和企业集团之间又相互持股,形成了强大的排外;终身雇佣制与年功序列制成为日本企业管理的重要标志;相比企业的管理层,日本企业的股东处于弱势地位。

(3)在市场开放方面,日本政府滥用海关程序和产品标准;政府未能严格保护专利权和商标权;在建筑项目招标和集体采购中,日本政府往往偏袒本国供应商;此外,日本还存在着限制进口产品的销售渠道、人为延长专利评审周期等不合理现象。

“对日修正主义”者强调的是,这些特征是日式资本主义模式的现实表现,又成为日本市场长期封闭、美日贸易赤字不断攀升的具体肇因。要改变美日贸易失衡的状态,就必须促使日本对这些特征进行根本性的体制改革。

第三,为了应对日本的特质、解决美日经济摩擦,美国“对日修正主义”者开出了三个药方。

(1)“修正主义”者同意大部分美国主流经济学家的观点,认为贸易失衡的症结并不仅仅在于,甚至往往不在于贸易政策本身。对日本的指责并不能掩盖美国自身的缺陷。美国自身经济肌体的健全与日本的体制改革应是并行不悖和殊途同归的,具体措施包括改善体系、加强基础设施建设、提高储蓄率、增强企业的国际竞争力、扶持高新技术产业等。

(2)“修正主义”者认为,美日经济关系特别是贸易摩擦的前景,既不会像有些“自动调节论”者认为的那样随着日本经济的衰退而改善,也无望沿着乐观的“全球化者”憧憬的道路发展,因国家间经济边界的消失而消弭。美国应弱化关税及贸易总协定(GATF)等多边国际经济机制的作用,在美日双边磋商上下功夫。在大多数“对日修正主义”者看来,以GATT为代表的全球贸易机制谈判效率低下、进展缓慢、争端解决机制缺位,无力应对和解决美日之间的贸易摩擦。美国的单边制裁固然具有目标明确、见效显著等特点,但是双边谈判仍应是美日解决贸易争端的更为常态的渠道和载体。通过双边谈判促使日本进行国内体制改革,既能避免爆发大规模的贸易战和外交冲突,维护美日关系的平稳发展,又有助于从根本上解决导致美日贸易摩擦的诸多症结。

“修正主义”者强调,美国应该在对日经济谈判中正视现实,提出切实可行的对策。美国应该敦促日本在贸易政策、汇率机制、市场准入、知识产权保护等诸多方面进行结构性改革。在沃佛仁看来,如果日本的保护不改,即便美国实现了预算平衡、提高了储蓄率、改善了教育体系、创造了良好的投资环境,美国也无望与日本的制造业与银行体系竞争。弗雷德.伯格斯滕(C. Fred Bergsten)、马库斯.诺兰(Marcus Nolan)等美国主流经济学家也认为有必要促使日本进行经济结构调整,通过“结构趋同谈判(Structural Convergence Talks)”重启美日之间的结构性谈判。

(3)在具体的谈判手段和策略方面,华盛顿大学的经济学家山村耕造(Kozo Yamamura)曾将对美日经济结构谈判的不同观点分为四大流派:市场主义理想派、市场主义乐观派、结构主义悲观派和结构主义乐观派,并将“修正主义”归为结构主义悲观派。结构主义乐观派相信美日双边谈判对加速日本经济体制改革和缓解美日贸易失衡的作用,而以“修正主义”为代表的结构主义悲观派则强调结果导向和管理贸易。从“修正主义”的立场来看,由于计划导向、出口55k等日本经济体制的特性,以及日本缺乏明确的权力中心和谈判主体等原因,对日双边谈判必须强调实实在在的结果,这就要求美国设定明确的时间界限和数量目标。这一策略也得到了布鲁金斯学会罗伯特.劳伦斯(Robert Lawrence)、普林斯顿大学阿兰.布林德(Alan Blinder)等诸多美国主流经济学家的赞同。

三、美国“对日修正主义”的影响

美国“对日修正主义”提出以后在部分观点得到广泛认同的同时,也受到各种批评。“修正主义”者甚至被冠以“敲打日本者”、“仇日者”甚至“种族主义者”(Japan bashers,Jap bashers,Japanophobes)的恶名。例如有学者认为,只有“顺其自然”而非突出日本的特性,才能更好地维护和促进美日之间的双边关系。约翰.霍普金斯大学高级国际关系学院(SAIS)院长乔治.R.帕卡德(George R. Packard)、布鲁金斯外交政策研究项目高级研究员菲利普.特雷齐斯(Philip H. Trezise)等国际关系学者也认为,日本的经济体制与美国等其他发达国家相比并无本质的不同,应将美日贸易失衡的主要原因归咎于美国自身而非日本。哈佛大学的罗伯特.B.赖克(Robert B. Reich)则从国际格局变换的角度分析了美国“对日修正主义”的成因。他认为,除了美国自身的经济衰落之外,“对日修正主义”言论的出现主要是由于冷战结束之后,由于苏联解体美国人对自身的国家认同逐渐弱化,因此,一部分美国人迫切需要重新树立一个假想敌。休.帕特里克(Hugh Patrick)、加里.萨科森豪斯(Gary Saxonhouse)、巴格瓦蒂(Jagdish N. Bhagwati)等经济学家则从国际贸易理论出发,认为“修正主义”对日本特质的表述完全是夸大其词,美日贸易失衡更多地是源于要素禀赋差异等基本的经济因素,而非日本的经贸战略和国内体制。在对日贸易策略的选择方面,由于“管理贸易”和“战略性贸易政策”在美国国内始终存在分歧,是否应对日本采取这一策略也难以在学术界取得共识。

在美国政府对日经济政策的决策层中,“对日修正主义”同样产生了一定的影响。在里根政府和布什政府中,商务部长罗伯特.莫斯巴赫(Robert A. Mosbacher)、贸易代表卡拉.希尔斯(Carla A. Hills)、负责国际贸易的商务部副部长迈克尔.法伦(Michael J. Farren)、副贸易代表林.威廉姆斯(S. Linn Williams)、副国务卿理查德.麦科马克(Richard T. McCormick)、财政部副部长戴维.马尔福德(David Mulford)等高级官员均被认为是“修正主义”者的同道中人。尽管如此,在核心决策层及对日交涉的主要部门,传统的对日贸易观念仍占据主流。从总体上看,由于共和党政权较为坚定地奉行经济自由主义,里根及其继任者布什对日经济政策仍不失温和。

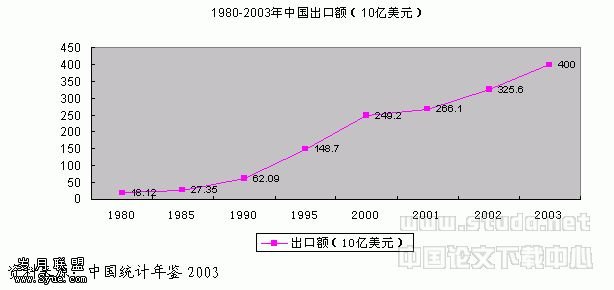

克林顿政府执政以后,由于经济利益在美国国家整体战略中地位的上升,“对日修正主义”者提出的贸易策略得到更大的施展空间。在官方场合,克林顿政府的高官对于“修正主义”对日观保持着一定的距离,但克林顿本人对这一理论却不无赞同。在克林顿任期的政府高宫中,总统经济顾问委员会的主席劳拉.泰森(Laura Tyson)、国家经济委员会的主席罗伯特.鲁宾(Robert Rubin)、贸易代表米基.坎特(Michey Kantor)、财政部长劳埃德.本特森(Lloyd Bentsen)、商务部长罗纳德.布朗(Ronald Brown)对“对日修正主义”均表示不同程度的支持。上述对外经济决策关键部门的副手对于传统的对日政策更是敬而远之。劳拉.泰森曾明确提出,由于日式资本主义存在着一些根深蒂固的结构性特性,非歧视和国民待遇等传统的美国贸易政策对日本并不适用,在高科技领域,美国必须实施一种“谨慎的行动主义(cautious activist)”的策略。因此,克林顿政府的对日贸易政策逐渐由“规则导向型”向“结果导向型”转变,追求“数值目标”的“管理贸易”色彩日渐浓厚。作为对里根政府“市场导向的个别领域谈判(MOSS)”和布什政府“日美结构性障碍协议(SⅡ)”的继承,克林顿政府启动了“美日贸易框架对话”(U.S. –Japan Framework Talks on Bilateral Trade),日美双边谈判成为美国在经贸领域向日本施压、促使日本进行体制改革的重要制度载体。对1995年的美日汽车争端等案例的实证研究也证实,“修正主义”者强调的外压取得了一定的成效,特别是当其与日本国内内在的市场化要求相结合时,较大幅度地推动了日本的贸易自由化进程。

从表面上看,美国对日修正主义和日本异质论是美国“感性的、负面的对日观的理论化和体系化”,但无论是在学术界还是在舆论界,“对日修正主义”的出现及其引发的辩论都促使美国从更深的体制角度去思考和分析美日经济关系。正统的经济学者与关注日本的地域研究学者都参与到了美日经济摩擦的研究中。对美日经济关系的解读不再仅仅局限于经济学的实证和定量研究,更进一步拓展到政治、、文化、社会等视角的定性研究和规范研究。尽管在一定时期内,存在着过分夸大日本特性和日本经济威胁的倾向,对美国对日贸易政策也存在误判,但随着辩论的深入,美日经济关系的研究更为全面和客观,两国之间处理经贸摩擦的机制和手段也日趋成熟。

出于对未来贸易收益的预期,更出于维系日美同盟关系的考虑,美国对日的贸易制裁仍未脱离“议价工具”的属性。美国并不希望激起日本国内的对美敌对情绪。将日美贸易问题置于日美伙伴关系整体框架下的战略一直牢牢占据着美国对日决策的主流。“对日修正主义”服从于美国国家整体战略的从属地位始终没有改变。20世纪90年代初期,随着日本经济陷入长期的衰退,而美国以高新技术为支撑的新经济东山再起,美国“对日修正主义”失去了其存在的现实必要性,其理论影响进一步消退。尽管随着日美贸易赤字间或提升,美国国内出现了所谓的“新对日修正主义”,但其影响力已不及往日。90年代中期之后,美国对日经贸政策的重点逐渐转向减缓日本经济衰退步伐,防范地区和全球经济动荡。美国对日观也从80年代中后期的“Japan Bashing”经历了90年代的“Japan Passing”和“Japan Nothing”,逐渐回归到了“Japan Still-Something”。