中国和日本由传统经济向近代经济过渡的比较研究

一

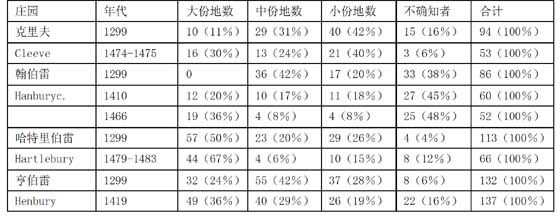

任何一个封建社会都存在着封建的商品生产和商品交换,以及与此相应的封建商品流通机构。但是,像日本这样封建的商品流通机构如此发达和完备的现象却是世界上独一无二的。这里所谓封建的商品流通,包括两个方面的内容,一是以封建统治阶级的赋税和地租为基础的商品交换,二是以农民的必要生活产品为基础的交换。

日本是一个幕藩制的封建国家,各藩国不仅在上而且在经济上也是与幕府相独立的,各藩均具有能够自给自足的产业和经济结构,以及相对独立的市场体系。藩领域内不能自给的原料和产品,原则上一律通过城下町、通过城下町内为作为领主的大名所特许的批发商统一从领外输入,领内土特产品的输出也由城下町的批发商统一进行。农民作为调剂余缺的使用价值交换(也即以必要生活价值的交换)也必须在城下町或作为城下町的派出城市的在町中为领主所控制的市场内进行。这样,大名就在藩领域内确立了相对独立的市场体系。这种以藩为单位的相对独立的市场体系叫做“藩领域市场”。大约在宽文元禄时代也即17世纪初前后,各藩都确立了藩领域市场。[1][1]

但是,藩领域市场并不是一个自足的市场体系,它还严重依赖于中央市场。这是因为:一、大名虽然相当于西欧领主封建制当中的领主,他们所得到的贡租虽然也是实物地租,但不象西欧那样各种生活用品按比率征收,而是以米为主,所以他们必须把米投入流通领域,以换取货币和其他生活用品,而商品米的最大消费地不是藩内市场,而是京都、大阪及作为幕府的城下町的江户等几个中央城市。二、虽然在各藩的城下町中,存在者由大名所特许的手工业者,但其数量不多,所生产的布料及其它手工业制品远不能满足大名和武士阶级的需要,更多的手工业制品要从中央市场上获得。如京都的西阵是当时的大名、武士和富商所消费的丝绸材料的主要生产地。三、幕府对于大名的权力尤其是经济上的权力,要比西欧的国王对于领主的权力大得多。如幕府具有垄断性的货币发行权和金银矿的开采权;对大阪、京都和江户等具有中央市场功能的中央城市的直辖权;要求大名每隔一年携其家属到江户去住一年以防止他们谋反,也即参勤交代的权力,大名在住到江户的时候,需要从市场上换取大量的货币。这些因素都促使各藩国严重地依赖中央市场。上述各种因素作用的结果,使得全日本从到藩领域市场再到中央市场,形成了一个触角伸至农村各个角落的、非常发达和完备的封建商品流通体系,无论是统治阶级还是作为被统治阶级的农民都被严格编织在这一体系之中。而承担这个商品流通体系的商品流通功能的,则是所谓的批发商(问屋)体系。在当时的中央城市,集中着大量批发商组织,它们或按行业或按区域组成各种批发商行会。如大阪在正德年间已有各式批发商81种16763家,[2][1]京都有各种行业批发商及国批发商397家,另有外贸批发商120家,[3][1]江户的批发商被按照经营品种分成10组,称作“十组批发商”。[4][1]

具有发达而完备的封建商品流通机构是日本的独特特征。在中世纪的西欧,在封建城市中也存在着类似日本的批发商体系的商业行会,但是,其势力仅限于城市内部,最多能伸展到城市周围的农村地带,离城市较远的广阔农村地带只受居住在农村庄园里的封建领主统治,而不受封建城市的统治。到中世纪末期,经过一场“封建危机”以后,随着农民的商品经济的,封建庄园逐渐趋于解体,农民逐渐从封建领主的统治中解放出来,形成了政治上自由、经济上独立的独立自营农民——约曼农。封建庄园解体的地方,都是不受封建统治的自由地方,也是城市行会所不能触及的地方。随着封建庄园不断瓦解,封建统治者的地盘越来越小。王权曾千方百计地试图使城市的行会制度伸展到农村,但都失败了。

中国的封建社会是一个以地主制为基础的中央集权国家,在城市与农村的关系上,与日本相似,也是农村受城市的统治,但其统治方法不同于日本。日本幕藩封建制的阶级基础是武士阶级,但武士只在政治上进行统治,经济上的统治则由批发商代为进行。中国中央集权的封建制的阶级基础是官僚地主阶级,政治统治和经济统治都由地主阶级进行,城市批发商的势力虽然也伸入农村,但并没有伸入到农村的各个角落。中国虽然是一个统一的中央集权国家,但在经济上并没有形成一个全国统一的商品流通体系。

日本在封建商品流通体制上的特点必然要影响到它从传统经济向近代经济、从封建生产方式到资本主义生产方式过渡的具体形式。

二

这种发达而完备的商品流通体制也即全国统一的批发商体系,对日本从传统经济向近代经济的过渡产生了什么作用了呢?我们考察的结论是,它使日本在幕末时期形成了包买商制家内工业生产形式,对日本的早期工业化起到了资本原始积累的作用。在幕末时期以前,批发商一直是批发商,他们只是在流通领域活动,单纯地担负商品流通的职能,虽然也存在着通过向生产者预借资金和生产资料的情况,但这只是一种非常偶然的现象。批发商还是批发商。到幕末时期后,批发商通过对生产者进行资金和生产资料的生产前贷予,达到控制生产过程的情况,已经成为一种普遍现象。批发商不再是单纯停留在流通领域的商人资本,而是逐渐渗透到生产过程中去。批发商不再是单纯的批发商,而成了一种包买商。[5] 我们把包买商控制生产过程的生产形式称作包买商制工业生产形式。

日本自十八世纪中期开始出现以农民的剩余产品价值为基础的农村工业,[6] 从而开始了原初工业化过程。[7] 日本丝织工业的原初工业化区有两个:关东的桐生和近畿的丹后。它们出产的产品一方面供应农村市场,另一方面不断地侵蚀着西阵的销售市场,使西阵的行会丝织业陷于不断衰退的境地。到天保(1830-1843)年代,桐生出现了不少拥有5台左右织机、雇佣10名左右工人的集中作坊,丹后也出现个别拥有3台织机、雇佣4~5名工人的小作坊。[8] 棉纺织工业的原初工业化区主要集中在近畿的摄河泉地区、中部的尾浓地区和关东的八王子一带。其中最发达的是尾浓地区,中心则是鹈多须代管所管辖的42个棉纺织村。天保十五(1844)年,这42个村共有从事棉纺织生产的农户322 家,织机1435台,平均每户4.5台,若除去其中的租放机(即出租给别人使用)471台,则平均每户有内机3台。[9] 其中生产规模达到手工工场水平的有四家,他们分别是小信中岛村的孙次郎家(经营内机9台)、下祖父江村的纹臧家(经营内机18台,租放机1台)、下祖父江村的重左卫门家(经营内机13台,租放机12台)和山崎村的胜右卫门家(经营内机10台,租放机7台)。[10] 在原初工业化的各个行业中,以棉纺织业的意义最为重大。因为棉纺织业的消费对象是广大农民,棉纺织业中的原初工业化越是发展,意味着农民的消费水平越来越高,农民的商品经济越来越发达,社会经济越来越具有近代经济的性质。世界各国的近代工业化都是从棉纺织业开始的。

但是,日本的原初工业化并没有像西欧那样,沿着小手工业→小资本家经营→手工工场→机器大工业的方向发展,而是于文政天保年间(十九世纪20~30年代)发展到出现为数不多的象样的手工工场之后开始衰退,到幕末时期,大部分原先独立的小手工业和集中作坊都退化为从批发商那里租借生产工具和原料,为批发商工作的家内工业,原先的批发商变成了包买商。如桐生丝织业,到幕末的时候,“已经几乎没有雇有一二个或二三个雇工的小手工业者了”[11]。在丹后丝织业中,自营机也不断地转化为挂机(即自营机主将织机租放给贫困农户)和步机(即原来的自营机主沦为隶属于包买商的家内生产者,他们接受包买商贷给的生产工具或原材料,但丧失了产品的所有权)。有的村甚至“村中只有步机”[12]。棉纺织业也一样。在摄河泉地区,和泉的棉纺农家成了隶属“棉买”(棉纱包买商)的原料加工者,[13] 棉织农家“大多数都是从京都、大阪的包买商那里接受原材料进行加工,领取纯粹的工钱”[14][1]。河内一户包揽范围20公里30多个村子的棉纺织品买卖的大包买商山胁家,交易量中的绝大多数是“预借交换”(也即生产前贷给纺织农户资金或原材料,代之以控制其产品的所有权)。[15] 在尾浓地区,到幕末时期,四个最发达的纺织村子中上祖父江村、下祖父江村和山崎村都衰退了,失去了中心的位置,只有小信中岛村有进一步的发展。但无论是发展的村子还是衰退的村子,生产规模和雇工数也都大大缩小,并且“出机”经营(也即由包买商或代理商将织机和原材料贷给贫困农户生产,收取产品付给工钱的经营方式)占主导地位。[16] 也就是说,到幕末时期,生产者已经普遍受到批发商的渗透,包买商制工业生产形式成了日本工业生产领域中占主导地位的生产形式。

包买商制工业生产形式的出现使得日本的农村工业不可能像西欧那样沿着小手工业→小资本家经营→工场手工业→机器大工业的道路发展出资本主义工业生产,但对其明治维新后的工业化发展并不是没有意义。包买商制工业生产形式对于日本明治维新以后的工业化的主要意义在于,通过包买商制的生产形式,千千万万个分散的小生产的利润被集中到包买商手中,从而起到了资本原始积累的作用。

明治维新以后,日本在维新政府的主导下,开始由包买商制工业生产向近代大工业生产过渡。其特点是不再设立手工工场,而直接向机器大工业投资。日本向近代大工业生产过渡的一个根本特点是各经济阶段的非连续性,即包买商制工业生产阶段与手工工场阶段是非连续的,手工工场阶段与近代大工业生产阶段也是非连续的,后一阶段不是前一阶段高度发展的结果。近代大工业生产不是由手工工场阶段发展而来,而是大包买商资本在维新政府的扶植下,直接向近代大工业转化的结果。以棉纺织业为例,明治十五(1882)年前后设立的15家2000锭以上规模的棉纺厂,除广岛纺绩所和爱知纺绩所两家系由政府直接创办的官营示范工厂,以及四家由大地主创办者外,其余都是由各式包买商创办的,他们当中有棉包买商、吴服包买商、果子包买商、米包买商、盐包买商和糖棉进口商。[17] 日本明治维新后的“勃兴”的主要担当者就是大大小小的包买商、业者和地主(主要集中在棉纺织业和丝织业),以及三井、三菱、住友、藤田和涩泽等政商和财阀(主要集中在铁道和大规模建设业),他们都是民间资本。另外一些中小资本(幕末时期附属于包买商的小代理商及一些还没有在包买商的侵蚀下退化萎缩的小手工业等)则向手工工场过渡,但在整个经济中的作用已经微不足道。也就是说,明治以后日本的近代工业化是以民间资本为基础的。维新政府原来试图通过官营企业的形式推行完全自上而下的工业化,但在官营企业亏损以后,就将官营企业下放给了民间资本(主要是大包买商资本),采取了扶植民间的包买商资本直接向机器大工业过渡的方针,包买商资本是明治维新以后向机器大工业过渡的主体。明治政府的殖产兴业政策最初以建立官营半官营企业为目的,类似于中国的洋务运动。但是,日本在以下两个方面不同于中国:一、在官营企业亏损以后,明治政府就认识到官办道路走不通,开始采取扶植民间资本的方针;二、在明治政府作出将官营企业下放并扶植民间资本的决策之后,民间有大量的资本去购买濒临破产的官营企业,有大量的资本去投资近代工业。这里所说的民间资本主要就是包买商资本。包买商资本虽然是一种前近代的资本形态,但却不是官营资本,而是一种民间资本形态。明治维新以后,包买商资本的特权被废除,在新的条件下,被迫向近代的产业资本转化。明治维新以后日本近代工业的初步形成,是自上而下道路和自下而上道路相结合的产物。

三

对日本从传统向近代经济过渡产生有利影响的,还有一个因素。这个因素就是农民手中的剩余产品价值的出现。农民手中出现剩余产品价值,对于从传统经济向近代经济的过渡,具有非常重要的意义,因为它是由传统商品经济向近代市场经济过渡的必要条件。没有这个条件,就不可能产生近代市场经济,也就不可能实现由传统经济向近代经济的过渡。

商品经济有两种形态,一是传统商品经济,一是市场经济。传统商品经济也是一种交换经济,但是一种使用价值的交换,属于商品经济的低级形态,在封建社会及以前的社会形态中存在。传统商品经济中的交换可以有以下几个层次。首先是与某一居住地的居民密切相连的集市贸易,诸如墟市、集市、定期市等等。二是地方市场,即某一地区以某一个城镇为中心形成的诸个墟集之间的商品流通体系。三是区域市场。地方市场并不能完全满足消费的需要,许多消费品还必须从更远的地方输入,导致一些产品在更大的范围内流通,从而形成区域市场。区域市场是经济生产和社会生活的共性和特性相结合的产物。施坚雅把十九世纪的分为西北、云贵、岭南、长江中游、长江上游、长江下游、东南沿海和华北八个区域体系,这八个区域体系实际上就是区域市场。[18] 三是全国交换圈。区域之间因条件的差异引起产品结构不同,要求某一种或几种产品在比区域更大的范围,也即全国进行交换。最后,个别产品还有可能在国家之间进行交换。在封建社会及以前的社会形态中,也存在着国际贸易,但这种国际间的贸易实际上也不过是一种使用价值的交换,属于商品经济的内容之一。

市场经济是商品经济的一种高级形态。在市场经济中,交换不仅仅是使用价值的交换,而且是增值价值的交换。交换不是为了换回使用价值,而是为了实现在生产过程中增值了的价值,是为了获得利润。传统商品经济的交换作为一种使用价值的交换,其交换的动力在供给方,是生产决定销售。农民是否出售以及出售什么,并不是按照市场的需求来决定的,而是由他的产品的余缺情况所决定的。而市场经济中,交换是为了实现增值价值,为了获得利润,其交换的动力在需求方,生产什么,出售什么,都是由需求决定的。需求决定生产,从整个社会来看,就是市场引导生产,市场成为全社会资源配置的基础手段。需求的增长,市场的扩大,必然带动由家庭生产向集中作坊、向工场手工业,并最终发展为近代机器工业。由传统商品经济向市场经济过渡的过程,同时也就是农村工业由手工业向近代机器工业过渡的过程,就是由传统经济向近代经济过渡的过程,就是工业化和化的过程。

那么,由传统商品经济向市场经济过渡的动力和条件是什么呢?是农民手中出现剩余产品价值,即农民手中出现超出维持其基本生活以上的剩余。农民手中出现超出维持其基本生活的剩余,就会用它来增加自己的消费。首先增加的,当然是粮食的消费,能吃饱肚子。但粮食的消费是有限度的,因为粮食消费的弹性很低。其次是增加衣服的消费。衣服消费的弹性很高,从一套衣服到几套衣服,从质地很差的衣服到质地很好的衣服,消费量可以成倍成倍地增长。农民手中出现剩余,意味着整个社会对棉纺织品的消费需求将大大地提高,棉纺织业和丝织业的国内市场将大大地扩大。随着农民的剩余的不断增长,对工业产品的消费需求和国内市场必将不断扩大,从而必将带动农村棉纺织业和丝织业向工场手工业和机器工业发展。所以,以国内市场为基础的工业化,在其早期阶段,总是以棉纺织业和丝织业为主导部门。由传统经济向近代经济过渡的这一过程,曾在西欧有过经典地表现。日本从十八世纪中期开始在农民手中出现剩余产品价值,[19] 由此在棉纺织业和丝织业中出现了以农民的剩余产品价值为基础的农村工业化,在最发达的文政天保(1818-1843)时期,曾在棉纺织业和丝织业中都出现较多的集中作坊和几个手工工场。虽然,由于日本不能像西欧那样劳动生产率不断地增长,农民手中的剩余产品价值不能不断地增加,农村的原初工业化缺乏进一步发展的动力,[20] 加上包买商的剥削,最后形成了包买商制工业市场形式。但是,农民手中出现剩余产品价值,一方面扩大了农民对工业品的消费需求,从而扩大了为近代工业化所需的国内市场,另一方面也为包买商的吸吮,为包买商的资本增值,为整个社会的资本积累提供了一定的条件,从而为明治维新后日本的近代工业化提供了一定的资金条件。

四

中国的情况则大大不同于日本。首先,中国虽然是一个中央集权的封建制国家,但却没有形成全国统一的市场体系,没有成熟和完善的流通机构。中国封建社会的市场结构的特征是:⑴地方市场比较发达。在中国的封建社会中,社区的主要形态不是村庄,而是以墟市(集)为中心的地方集市区。“也许因为村庄作为一个整体其职能太弱,加之县衙鞭长莫及,中国的地方集市区域起而填补了地方管理功能的空白,具备了社区的各种特征。明确的界线划定每个集市区域平均有15~30个村庄,这些村庄不仅定期赶集做买卖,而且聚在一起进行娱乐、接谈婚嫁并交换外界信息,使集市成了地方活动的公共场所。在这种2000~3000户的集市区域中,商业和服务的流通相当大,但与其它区域的交往则比较有限。”[21] ⑵城市中的居民主要是城居地主、官僚以及一些为他们服务的手工业者、批发商和零售商人。另有极少数长途贩运商人,但直至明中期以前,主要从事盐、丝、茶和鸦片等特产品的长途贩运,如晋商、徽商,此时的资本量极小,未形成大商人资本。⑶农村和城市之间少有交换。农村与城市的交流主要是政府征收的田赋和杂课、城居地主引入城市的地租及商业高利贷资本取自农村的利润和利息的单向流动。“我国区域市场内的工农业产品交换并不多,因为农村家庭手工业比较发达,而城市手工业又主要供应城市消费。这种情况,直到明代前期,没有根本变化。”[22] ⑷长距离贸易量极小,主要是盐、茶、铁等特产品及一些供统治阶级和大商人消费的丝绸、鸦片等,量极小。城市并不具有商品流通的功能,即不是商业城市,而是军事和城市。宋代有一些商业城市出现,但主要集中在沿海和内河沿岸地区,如广州、泉州、明州、秀州、温州等,还有苏州、真州、建康、鄂州、沙市等,反映的是封建政权控制下的海运贸易和内河贸易的发展,而不是农村经济的变动。从上述情况来看,我国封建社会的形成虽然比日本要早,也要更加成熟,但商品经济却并不比日本更发达,自给自足的自然经济的也并不比日本短。在日本,各种产品在全国范围内流通,可以说是幕藩封建制度得以存在的前提条件。而在中国,商品交换主要集中在农村的墟市和城市的坊市之内,相互孤立地存在着。宋代城市坊市制毁坏,但城乡间的交流仍然没有。

直到明中后期,情况才有所变化。变化之一是大商人资本的兴起。在中国的封建社会,商人资本的兴替与政府的盐法有直接关系。因为盐是最大宗的商品,其它种类的商品都是附带经营的。在唐中期以前,一直实行直接官卖制,因而商人资本无立足之地。唐中期开始实行就场专卖制,由官府掌握大批发、小批发,零售放给商人,商人资本开始发足。明前期实行开中法,鼓励商人运输粮食到边塞换取盐引,给予贩盐专利,商人资本开始发展。到明中叶,开中法崩坏,继而实行纲法,实行民制、商收、商运、商销的商专卖制,造就了许多资财至数十百万两的大商人资本。这与日本显然不同。在日本,盐从来就不是商品流通的核心。在日本,由于任何地方都可以产盐,因而不存在中国这样的“盐政”。[23] 日本的大商人资本是封建商品流通发达的象征,而中国的大商人资本则是封建商品流通不发达的象征。

但是,大商人资本除了经营盐以外,还同时经营茶、布、丝绸等其它商品,虽然其量都极小。从明中后期始,出现了新的现象,即布和丝绸成了大宗商品。布和丝绸成为大宗商品,实际上标志着自明中后期开始,中国经济发生了另一个变化。这个变化就是原初工业化的发生。布和丝绸成为大商人资本的大宗商品而进入长距离贸易,实际上是以原初工业化的兴起为背景的。

这个自明中后期开始在江苏和浙江出现出现原初工业化,也即不是调剂余缺性质而是从一开始就为了出卖的农村手工业生产。棉纺织业的原初工业化区集中在江苏的松江、嘉定和常熟三地,清代又有无锡布的出现,另外直隶的栾州、乐亭、元氏、南宫,山东的历城、齐东、蒲台,河南的孟县、正阳,以及湖南、湖北也都有商品布进入长距离贸易,但量都不大,主要产区还是长江三角洲的松嘉常三地。丝织业的原初工业化区集中在浙江的杭州、嘉兴、湖州三府。在这些地区,出现了许多以棉纺织和丝织生产为副业、主业甚至是专业的农户。他们的产品经过大商人资本的贩运而进入全国市场。由于大量的耕地和劳动力被投入到棉纺织业和丝织业,这些地区由余粮地区变为缺粮地区,需要输入大量粮食,于是出现了原初工业化区向外输出棉纺织品和丝织品,向内输入粮食这样一种新的商品交换格局。这是一种手工业品和农产品的交换,是工农业产品的交换,它反映社会分工和商品经济的发展。[24][1]

但是,中国明清之际的原初工业化的以及伴随原初工业化而产生的长距离贸易及市镇的兴起,并不意味着中国从传统经济向近代经济的转化已经开始了呢?不是的。因为中国的原初工业化不是以农民的剩余产品价值为基础,而是以农民的必要产品价值为基础的原初工业化。所谓以农民的必要产品价值为基础的原初工业化,意指这种原初工业化并不是在农民手中出现剩余产品价值之后,由农民消费需求的扩大所带动的原初工业化,而是在农民的收入越来越低,以致连最低生计都难以维持的情况下,被迫将商品性手工业生产作为增加收入、维持生计的手段而产生的原初工业化。以农民的剩余产品价值为基础的原初工业化会导致生产者也产生剩余,使其在原来能够维持生计的前提下,收入水平和生活水平进一步提高;与此不同,以农民的必要产品价值为基础的原初工业化虽然也使生产者增加收入,但这种收入只能用于弥补其生活的不足,用于维持其生计。

五

以农民的必要产品价值为基础的性质,决定了的原初化必然是一种非常微弱的原初工业化。其微弱性首先表现在其生产规模始终不能突破家庭生产形式。在西方资本主义入侵以前,中国棉纺织业的生产形式一直是一种完完全全的家庭生产,基本没有发现集中作坊和雇工的史料。棉布踹染业是一种集中劳动,并且有20~30人的雇工,有人认为它是“资本主义萌芽”。[25] 但我们认为,棉布踹染业本身是一种需要大量资金和劳动的行业,要么没有这一行业,要有,就必须进行大规模集中劳动。如染房的主要设备染缸,各色染缸专用,大的染房备有染缸八九十只,小染房也需备二三十只,否则难周转,因此仅染缸一项,就要上千元、几千元的投资。踹房也一样。因此,踹染业的集中劳动并不能看作是“资本主义萌芽”,或者说,它徒具“资本主义萌芽”的形式。只有在棉纺织业这种原本是分散的家庭劳动的行业中出现集中作坊,才是真正的“资本主义萌芽”,才真正标志着由传统向近代经济过渡的开始。丝织业也同样。中国在明中后期特别是清前期,广泛存在着超越家庭、以一定的雇佣劳动为基础的小作坊生产。但是,中国不象日本那样在丝织业中出现集中作坊和雇佣劳动现象,中国丝织业中的集中作坊和雇佣劳动大都存在于城市丝织业中生产豪华丝绸的专业机户,如苏州城里的丝织业大约有雇工数千人,[26] 而江南杭嘉湖一带的农村丝织业由于刚刚兴起,雇工劳动还极少。城市丝织业之所以会出现集中作坊和雇佣劳动,根本原因在于他们生产的都是供封建统治阶级和达官贵人使用的豪华丝绸,其工艺极为复杂,一台织机至少需要4~5人操作,绝非家庭劳动所能胜任,雇工是必然的。同棉布踹染业一样,要么不织这样的丝绸,要织,就必须雇工生产。这不是一种“资本主义萌芽”,而是工艺技术的使然。城市丝织业中的集中作坊和雇佣劳动在清中期出现“账房”的经营形式后,由于可以将各道工序分散到农村的农家中进行,终于趋于衰灭了,原来的集中作坊也随之缩小为小生产,机户也大大减少了。[27] 结合日本原初工业化中的农村丝织业是在与城市特权丝织业的对抗中兴起的,它不仅开辟自己的市场,而且侵蚀着西阵的市场,而中国的丝织业则是在官府丝织工业的衰落后,以官府的领织和市买为基础的,其市场基础非常薄弱这一点来看,中国丝织业原初工业化的微弱性就十分明显了。

中国原初工业化微弱性的第二个表现,是在棉纺织业和丝织业中都没有出现商人支配生产的现象,没有形成包买商制工业生产形式。在棉纺织业中,有人认为中国在明清之际已经形成包买商制生产形式。如有人引用褚华所说“明季从六世祖……精于陶猗(商业)之术。秦晋布商皆主于家,门下客数十人,为之设肆收买……”,称“山西、陕西的包买商也常到上海收布”[28][1]。又有人引用叶梦珠的材料说:“当时(指明代)动辄携带白银数十万两到松江,牙行视之如王侯的大布商,是属于包买商性质。……清人褚华所著《木棉谱》中自叙其家由明代起家的经过。……这里固然只提设肆收买已经织出的布,但由于收买的数量很大,实际上是包买了很多织户生产的全部产品。”[29] 从这些论述看来,他们所说的只是一种批发商,而还不是包买商。按照恩格斯的论述,批发商必须将资本渗透到生产领域,成为“超过他原来商业利润以上的剩余价值的占有者”,才能成为包买商,而上述例子的商人资本显然仍然停留在流通领域而没有渗透到生产领域,所获得的仍然是商业利润,而不是剩余价值。另外还有一些“以布易花”或“以纱易花”的现象,如“小民以纺织所成,或纱或布,侵晨入市易棉花以归,仍治而纺织之,明旦复持以易”[30];又如“比户勤纺织,妇女染脂夜作,成纱线及布,侵晨入市,易棉花以归”[31]。有人认为这就是“包买主制生产形式”[32]。实际上,“以布(或纱)易棉”不同于“以棉易布”。以棉易布,是商人以原料换产品,是商人资本渗透到生产领域的初级形式,其主动方在商人;而以布易棉,是织户为避免在售布购棉过程中因价格起落遭受损失而采取的方式,是一种原始的物物交换,其主动方在织户。而在中国的明清时期,只见极少量的以布(或纱)易棉现象,而以棉易布现象则从未发现过。[33][1]

丝织业在鸦片战争以前,也一直没有出现包买商制。到清中期,出现了一种叫“账房”的经营形式。它是不是包买商制工业生产形式呢?这必须结合作为其前身、我们在前文中也涉及到的集中作坊进行考察。“账房”的起源不是别的,正是这种集中作坊。这种集中作坊在当时叫“机户”。自道光初年开始,出现“机户”将丝交给机匠织造的现象,但当时还很不成熟。[34]“账房”成为一种成熟的经营形式,要到鸦片战争以后。“账房”的基本特性不是商人资本渗透到“机户”的生产过程中来,而是“机户”自己主动地将生产过程分解为不同的工序,将工序(包括工具和材料)一并承包给工匠(主要是农村织户)制作。也就是说,是“机户”主动地改变自己的经营形式,而不是商人资本渗透到他的生产领域中来;他自己也不是作为商人资本渗透到农村织户的生产过程中去,因为许多织户在承包他的某一道工序之前,本不从事丝织业。在“账房”的经营形式下,雇佣劳动反而趋于消失了,按照“资本主义萌芽”说,这岂不是“资本主义萌芽”的衰退了吗?其实,“账房”只不过是改变了经营形式的“机户”而已,它同“机户”一样不能作为“资本主义萌芽”来看待。它徒然具有包买商的外壳,实际上并不是包买商。

在中国,为什么商人一直没有渗透到棉纺织业和丝织业的生产领域中去呢?其中既有商人方面的原因,也有生产方面的原因。商人方面的原因,主要是中国的商品流通机构和商人资本还很不发达,这一点与日本形成鲜明的对照。与商品流通机构和商人资本的不发达相反,中国的官僚体制和官物的流转却十分发达。众所周知,中国自宋元以后货币经济已经相当发达,纸币票据信用制度如交引、会子、盐引、矾引、交钞等已广泛使用。但是,这些东西都是为便利大量官物的流转与交纳而强制使用的。明清之际兴起的票号和钱庄也是为官物流转服务的。由于官物流转的量很大,为数不多的商人仅靠为官服务就可以获取巨额利润,所以他们完全不必渗透到生产领域中去。商人资本在积聚了巨额财富之后,也会投资一些大规模生产事业,如开矿、冶铁、造纸、制陶等,其中以清代川陕鄂三省的大圆木厂最为著名,他们被称作“商人雇主制”[35]。他们所生产的,也是大多是官物或为官所许可的物品。当然,大商人并不是一开始就能够经营官物的流转,而总是靠经营某种小生产者的产品起家的。不过,要想发迹,就必须同官发生联系。“中国商人的路线,其始虽以机杼(当然不仅仅是机杼,还有茶、丝、烟、油等——引者注)起家,继乃积陈贸新,终则行鹾居货”[36]。生产方面的原因,主要在于以家庭副业生产为主,产量极小,进入流通领域的更少。例如棉布,在清代前期,进入长距离贸易的总共只有4500万匹(明后期更只有1800万匹,为清前期的40%),而此时布已经取代盐,成为市场上最大宗的商品。[37] 产量小,根本原因在于需求量少;而需求量少的根本原因又在于没有产生农民手中的剩余产品价值,在于广大农民的收入水平太低,不能消费那么多的产品。只有在农民手中出现剩余产品价值,不仅为生产规模的扩大和手工工场的出现提供基础,还可以为商人资本的吸吮从而为包买商资本的积累提供不断的源流。在经营棉纺织品和丝织品并渗透到生产领域中去能够获得比经营官物更大的利润的时候,商人资本就会被吸引过来,形成包买商制工业生产形式。中国还缺乏这样的条件。

六

商品流通机构的不发达和没有形成农民手中的剩余产品价值两个因素的相互作用,使得中国的原初工业化成为一种非常微弱的原初工业化:一方面不能扩大生产者的生产规模,另一方面又不能形成和积累包买商资本。中国原初工业化的这一状况对中国的近代工业化产生了极为不利的影响。

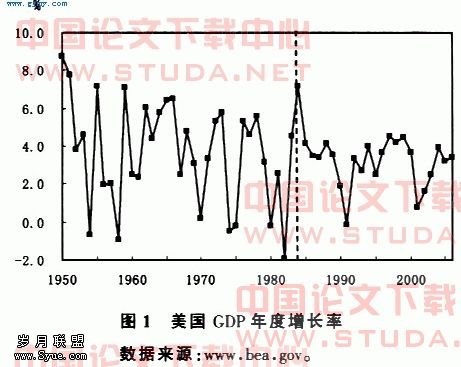

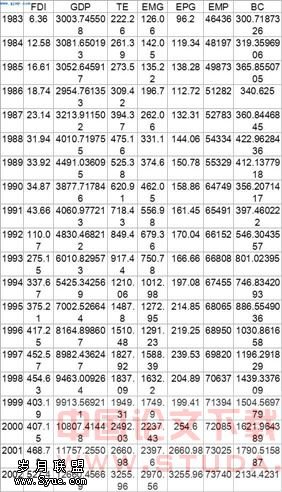

不利影响的第一个方面就是为近代工业化所需的国内市场的狭窄。由于农民的消费需求的低下,整个社会的消费需求必然严重不足。从棉布工业来说,其国内市场的范围为:1.5匹标准土布×4亿人口×52.8%=31680万匹。[38] 而日本近代工业化开始期的人均棉布消费量为1.64匹中国标准土布,棉布的商品率为63.7%,均高于中国。[39] 其棉布国内市场的范围为1.64匹标准土布×3300万人口×63.7%=3447万匹。且莫以为日本的棉布市场还不如中国大。因为国内市场的大小对近代工业化的影响主要要看市场的单位容量。所谓市场的单位容量,意指市场的绝对额平均到每一个可能的生产单位的数量。就棉布工业来说,在传统社会里,每一个家庭都是棉布的可能生产单位。假设平均每一个家庭的人口数为5人,那么,中国的棉布可能生产单位数为4亿÷5=8000万个,日本的棉布可能生产单位数为3300万÷5=660万个。中国的31680万匹平均到8000万个家庭,每户只有3.96匹,而日本的3447万匹平均到660万个家庭,每户可达5.22匹。也就是说,中国的棉布国内市场只能为每个家庭提供3.96匹的份额,而日本的棉布国内市场可以为每个家庭提供5.22匹的份额。日本的棉布国内市场的单位容量要大大高于中国,这正是日本棉纺织业近代工业化的市场基础。不仅如此,日本由于在明治维新后推行所谓的“明治农法”,使农业劳动生产率得以不断的提高,农民的收入和消费水平得以不断的增长。到明治四十(1908)年代,日本的棉布商品化过程已经“基本完成”,人均棉布消费量达“近三反”,也即2.61匹,[40] 国内市场大幅扩大。相反,中国在十九世纪后半叶到二十世纪前二十年,农业劳动生产率和农民的收入水平只有微弱的增长。[41] 与次相应,人均棉布消费量也只略有增长,1894年为1.65匹,与1840年相比只增长了0.15匹,1913年也只有1.80匹,棉布商品化率1894年为56.36%,1913年仍只有59.96%,[42] 国内市场增长甚慢。

对近代工业化的不利影响的第二个方面是资本薄弱。中国由于缺乏包买商资本,为近代工业化所需的资本积累严重匮乏。原来的大商人资本是依靠官权发展起来的,西方资本主义入侵之后,由于缺乏经营产业的经验而难以在新的经济环境中生存,除钱庄外,都随着官权的衰弱而衰弱了。钱庄由于改变了经验机制,附着于外国银行,从而得以发展。中国的产业资本主要是由一部分地主、官僚和买办投资近代而来。其中尤其是买办,这些“在为外国洋行贸易服务的基础上重新编制的”“新式商人”[43][1],在投资近代工业中起着更为重要的作用,而原先的传统商人,或者叫旧式商人,在投资近代工业中只起极为次要的作用。[44]

严中平对中国华商纱厂竞争不过在华日资纱厂的主要原因——生产成本高进行分析,得出结论说华商纱厂的生产成本之所以高,主要原因在于利息负担重。华商纱厂生产一包纱(20支纱)的除原料的13项成本(总额43.70元),光利息一项就达15元,而日资纱厂只需2.70元。[45] 华商纱厂负担利息高是由于他们资力薄弱的结果。资力薄弱不仅仅是华商纱厂的现象,而是中国近代企业的总体现象。据统计,从1895到1913年设立的华商厂矿企业,每年设立企业的平均每家资本额最高的年份为33.7万元,最低的年份只有2.4万元。[46] 资本额如此之低,要想维持运转,只有借债。据调查,抗战前100家厂矿企业(一些著名的大企业均包括在内)内部资金构成中,自有资金的比重平均只占全部资金的59.49%,借入资金的比重平均达到26.06%。[47] 借债向谁借?当然是钱庄和银行。可是钱庄本身的资本并不充足,1911年全国约1000余家钱庄,资本不超过4000万量。[48] 钱庄主要靠拆借外国银行的资本。我国直到1897年才开始出现第一家近代银行——中国通商银行,到1905年才又出现两家银行。而日本第一家近代银行成立于1873年,到1884年时,银行数已增至1097家,资本额大8710万日元,到1904年时更增至37245.4万日元。[49] 中国的银行不仅数量少,资本额小的可怜,雪上加霜的是中国的银行把投资公债作为自己的主要业务,而把对工商业的放款放在次要地位。这与中国政府的公债政策有关。政府用大折扣和高利息将银行的业务吸引到投资公债上来。北洋政府国库一贫如洗,靠借债和发钞度日,从1912年到1926年共发行国内公债27种,6.1亿元,[50] 它们都是由银行购买的。到了国民党政府时期,这种倾向愈演愈烈。蒋介石为了内战和建立官僚垄断资本,以空前的规模发行公债,从1927年5月到1937年1月,共发行国内公债和国库券24.12亿元,[51] 是北洋政府的近四倍,并用强迫的手段逼使银行界购买公债。在这种情况下,中国的银行业“几乎完全脱离了与一般产业的联系,而担负不起国民建设的任务”[52]。中国企业于是不得不向外国资本企求贷款。据统计,1911年前后,包括南通大生纱厂的17家中国厂矿仅借日债即达280万两加54万元加33万日元。[53] 资力薄弱、资金短缺成了中国近代工业化的一个难以逾越的瓶颈。

以上我们对中日两国传统经济中的两个因素——商品流通机制的发达和完备与否以及是否具有农民手中的剩余产品价值,对两国由传统经济向近代经济过渡的作用和影响,进行了比较详细的比较研究,阐明了导致两国近代工业化的道路和结局出现重大差异的经济因素。我们认为,这些因素是决定中日之间近代工业化出现反差的基本经济原因,而政府的作用和化因素的影响只能加剧或缩小这种反差。实际情况是:二者之间的反差被大大的加剧了。

[1] 丰田武等编:《流通史 1》,山川出版社1970年,第127页。

[2] 地方史研究协议会编:《日本产业史大系》(近畿地方篇),东京大学出版会1960年,第113页。

[3] 中井信彦:《近世都市的》,在岩波讲座《日本》,第11卷。

[4] 丰田武等编:《流通史Ⅰ 》,山川出版社1970年,第170页。

[5] 批发商为什么会成为包买商呢?恩格斯为我们提供了答案。恩格斯说道:“是什么原因推动商人(也即我们所说的批发商——笔者注)去承担包买商的额外业务的呢?唯一的原因是:在出售价格与别人相等的情况下可望获得更大的利润。……商业资本家购买了暂时还占有生产工具但已不再有原料的劳动力。这样,他就保障了织工的经常就业,这样,他就能够压低织工的工资,使他们完成的劳动时间的一部分得不到报酬。因此,包买商就成了超过他原来的商业利润以上的剩余价值的占有者。当然,他为了达到这个目的,还必须使用追加资本,以便购买纱等物品并让它们留在织工手里,直到织成织物为止。”(恩格斯:《〈资本论〉第三卷增补》,《马克思恩格斯全集》第25卷,第1025页。)

[6] 以农民的剩余产品为基础的,是一个与以农民的必要产品价值为基础的农村工业相对应的概念。以农民的必要产品价值为基础的农村工业,系指那种农业收入严重不足,把手工业作为维持生计的手段的农村工业。由于此时农民收入没有出现剩余,缺乏广大农民对工业制品的消费需求,农村工业的生产规模非常狭小。而以农民的剩余产品价值为基础的农村工业,则是在农民的收入水平出现超出维持生计以上的剩余的情况下,由农民的消费需求所带动的农村工业。由于有农民的消费需求的带动,农村工业所需的国内市场大幅增长,农村工业的生产规模得以扩大,农村工业的生产者可以从手工业生产中获得超出维持生计以上的剩余。随着农民手中的剩余和农民对工业制品的消费需求的不断增加,农村工业的生产规模也会随之不断的扩大,并沿着小手工业→小资本家经营→手工工场的方向发展。

[7] 农村工业有各种类型。一种是为农家自己的消费而进行的生产,自己消费有余才用于出卖,这是一种自给自足下的农村工业。另一种是为出售而进行的生产。这种生产从一开始就是为了出卖,而不是自给有余才出卖。由于这种农村工业已经脱离了自给自足性质,因而具有脱离传统经济向近代经济转化的倾向,我们把它叫做原初工业化(Proto-Industrialization)。

[8] 具体的材料及相关考察请参阅拙著:《日本资本主义形态研究》,社会出版社1995年,第123-145页。

[9] 参见中村哲:《日本初期资本主义史论》,ミネルヴァ书房1991年,第106页。

[10] 盐哲君夫、川浦康次:《寄生地主制论》,御茶水书房1979年,第161-162页。

[11] 信夫清三郎:《近代日本产业史序说》,日本评论社1952年,第24-25页。

[12] 地方史研究协议会编:《日本产业史大系》(近畿地方篇),东京大学出版会1960年,第83页。

[13] 相泽正彦:《泉南织布发达史》,大阪市参事会1924年,第19-20页。

[14] 《大阪府志》第2编,第281业。

[15] 参见中村哲:《日本初期资本主义史论》,第154、159页的表格。

[16] 具体的考察请参阅拙著:《日本资本主义形态研究》,第183-193页。

[17] 绢川云峰:《本邦棉丝纺绩史》第2卷,第278-286页。

[18] 施坚雅等:《中国封建社会晚期城市研究》,吉林出版社1991年中文版,第168页以下。

[19] 日本从十八世纪中期开始出现农民手中的剩余产品价值,主要原因是农业劳动生产率的提高和耕地面积的增加。由于农业劳动生产率的提高和耕地面积的增加,日本的粮食产量在十八世纪中期以后有了大幅度增长,增长幅度达到14%以上,到十九世纪初则增长了24%以上。(参见速水融、宫本又郎编:《日本经济史1——经济社会的成立》,岩波书店1988年,第44页。)由于贡租率没有增长,增长了的粮食都留在了农民手中,从而使农民手中出现了剩余。

[20] 从完全的传统经济到原初工业化开始,需要劳动生产率的大幅度提高,同样,从原初工业化开始到进入工场手工业,也需要劳动生产率的进一步大幅度增长。英国从完全的传统经济到原初工业化发生,农业劳动生产率光谷物产量的提高一项,就提高了27%。由此再到原初工业化进入工场手工业,农业劳动生产率又进一步增长了48%,从工场手工业到工业革命时期,粮食产量又增长了51%。(参见布罗代尔:《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》,三联书店1992年中文版,第140页。)日本从原初工业化发生的十八世纪中期到明治维新前后,大米亩产量只增长了26.8%,人均拥米量只增长了29.3%。(速水融、宫本又郎编:《日本经济史1——经济社会的成立》,岩波书店1988年,第44页。)

[21] 吉尔伯特·罗兹曼主编:《中国的化》,江苏人民出版社1988年中文版,第206页。

[22] 吴承明:《中国资本主义与国内市场》,中国社会科学出版社1985年,第221页。

[23] 依田熹家:《日中两国现代化中经济观的比较》,《日中两国现代化比较研究》,北京大学出版社1997年中文版,第39页。

[24] 本段内容重点了吴承明的《论明代国内市场和商人资本》及《论清代前期我国国内市场》二文,文载吴承明:《中国资本主义与国内市场》,中国社会科学出版社1985年。

[25] 许涤新、吴承明主编:《中国资本主义的萌芽》,中国社会科学出版社1985年,第409-410页。

[26] 明《神宗实录》中记录了苏州城的一次罢工,称“染坊罢而染工散者数千人,机户罢而织工散者数千人,此皆自食其力之良民也”。(《神宗实录》卷361。)

[27] 如苏州城1000家机户共有织机1524台,平均每户只有1.5台。(彭泽益编:《中国近代手工业史资料》第2卷,第427页。)而苏州城在乾隆十年仅官局就有织机663台,民间至少有1万台织机。(彭泽益:《清代前期江南织造研究》,《历史研究》1963年第4期。)

[28] 中国人民大学编:《中国资本主义萌芽问题讨论集》上册,第38页。

[29] 同上书,第323页。

[30] 朱国桢:《涌憧小品》,乾隆《浙江通志》卷102。

[31] 乾隆《平湖县志》卷1。

[32] 中国人民大学编:《中国资本主义萌芽问题讨论集》上册,第248页。

[33] 吴承明:《我国手工棉纺织业为什么长期停留在家庭手工业阶段?》,载《中国资本主义与国内市场》第183-184页。

[34] 所谓“查民间各机户,将经丝交给机匠工织,行本甚巨,获利甚微”。(江苏省博物馆编:《江苏省明清以来碑刻资料选集》,三联书店1959年,第13页。)

[35] 吴承明:《中国资本主义的萌芽概论》,《中国资本主义与国内市场》第172页。

[36] 傅衣凌:《明清时代商人及商业资本》,人民出版社1956年,第34页。

[37] 吴承明:《论取代前期我国国内市场》,《中国资本主义与国内市场》第263、264页。

[38] 1840年我国人口总数为4亿,人均棉布消费量15匹,棉布商品率为(1-自给布28215万匹÷国内总消费量60000万匹)=5297%。相关数据出自许涤新、吴承明主编:《旧民主主义革命革命时期的中国资本主义》第二章第六节附录,《1840-1936年中国棉手工业产销估计》。

[39] 关于日本棉布人均消费量和商品化率的考察,详请参阅拙著:《中国和日本的早期工业化和国内市场》第134-136页。

[40] 谷本雅之:《幕末、明治时期棉布国内市场的展开》,载《土地制度史学》第115号第57页;梅村又次、山本有造编:《日本经济史3——开港与维新》,岩波书店1989年,第243页。

[41] 参见拙文:《略论近代中国工业化的农业条件》,《近代史研究》1998年第3期。

[42] 许涤新、吴承明主编:《旧民主主义革命时期的中国资本主义》第二章第六节附录,《1840-1936年中国棉手工业产销估计》。

[43] 汪敬虞:《近代中国资本主义的发展与不发展》,载《历史研究》1988年第5期。

[44] 阐明买办资本在近代工业形成中的作用的代表性论著有从翰香:《关于中国民族资本的原始积累问题》,《历史研究》1963年第6期;汪敬虞:《试论中国资产阶级的产生》,载《中国社会科学》1981年第5期;汪敬虞:《近代中国资本主义的发展与不发展》,载《历史研究》1988年第5期;郝延平:《十九世纪的中国买办:东西间的桥梁》,上海社会科学院出版社1988年中文版。

[45] 严中平:《中国棉纺织史稿》,科学出版社1955年,第217页。

[46] 汪敬虞编:《中国近代工业史资料》第2辑下册,第1042页。

[47] 陈真编:《中国近代工业史资料》第4辑,三联书店1961年,第68-69页。

[48] 许涤新、吴承明主编:《旧民主主义革命时期的中国资本主义》第703-704页。

[49] 安藤良雄编:《近代日本经济史要览》,东京大学出版会1980年,第64、118页。

[50] 千家驹:《中国的内债》,社会调查所1933年,第8-9页。

[51] 千家驹:《旧中国公债史料》,北京财政经济出版社1955年,第370页。

[52] 郑森禹:《整理公债与当前的恐慌之态》,载《东方杂志》第33卷第7号。

[53] 汪敬虞编:《中国近代工业史资料》第二辑,下册,第1063页。