论独立学院财务活动特征

来源:岁月联盟

时间:2010-07-03

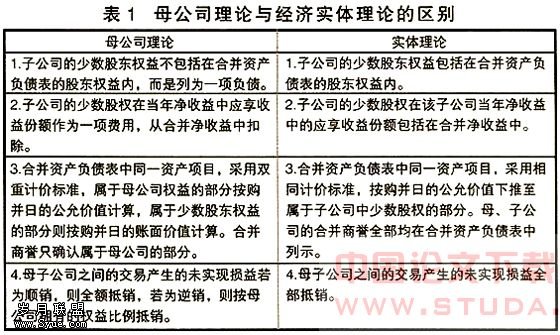

一、独立学院产权主体呈现多元化

我国公办高校过去“一统天下”,人们几乎不谈教育产权问题,随着我国高等教育办学体制发生变化,如出现了民办高等教育、独立学院、国内外合作办学、大学园区、教育集团等新的办学模式,教育产权问题才逐渐被理论界和实际工作者所述及。通常说的大学产权,是指大学的财产所有权、占用权、支配权、使用权、处置权和收益权等权利。公立高校产权是高度统一的,从理论上讲,其所有权主体是全体人民或公立高校所属地方的人民,这是由于政府是高校惟一的投资主体,单一的投资体制导致了单一的产权结构;独立设置的私立民办高校产权主体可能是惟一的,也可能是多元的,其主体可能是、社会团体或者个人,但其产权主体中缺少公立高校这一传统的教育组织。而独立学院的产权主体至少包括申请举办的公立高校以及其他有能力的合作者(投资方),合作者可以是企业、事业单位、社会团体或个人等。由于独立学院的产权主体具有多元性,只有明晰举办高校与合作者之间的产权关系,独立学院才能健康、可持续发展。在独立学院创办初期,合作者需要提供土地、校舍等办学的基本条件和设施,这些可以作为合作者的初始投资,并且这些投资是能够用货币进行计量的,而高校是以其社会声誉、师资等无形资产作为投入,其计量具有一定难度,高校投入的无形资产应通过中介机构评估确认或本着市场公平交易原则通过谈判确定。另外,还须明确独立学院在办学过程中形成资产的产权归属问题。

基于独立学院产权主体呈现多元化,因此举办高校与合作者在试办独立学院时就要签署具有效力的联合办学协议,协议中明确各方的产权比例。经双方协商,可以成立校董会,实行董事会领导下的校长负责制,校长承担着受托责任,以真正实现办学权和所有权的分离。独立学院作为面向社会、自主办学的法人,明晰与各个投资方的产权关系是其赖以生存和发展的体制基础。另一方面,只有建立了明晰的产权关系,才能有利于独立学院形成合理的“盈利”机制,使办学获利有效“返还”,进而增强各投资方的投资信心,并有利于独立学院更好地开展筹资活动。

二、独立学院筹资渠道呈现多样化

近年来,我国快速发展和社会财富的大量积聚,为一部分社会资金、资源投资高等教育提供了可能。与此同时,教育消费已成为很多地区共同的消费热点,作为投资风险相对较小、投资综合收益凸显的投资领域,投资高等教育将成为社会资金、资源的重要流向之一。正是在这样的背景下,一些地方和高校开始探索试办具有民办性质的二级学院,经过几年的实践,民办二级学院办学规模越来越大,办学模式也显示出相当多的优势,最终得到了教育行政主管部门的认可,这种新的办学形式作为我国高等教育办学机制和模式改革创新的重要成果,在满足人民群众接受优质高等教育需求,缓解高等教育供需矛盾方面,发挥了重要作用。从独立学院产生的背景可以看出,筹资体制的不同是独立学院与公立高校最大的区别。以前公立高校的经费几乎全部依靠财政拨款,到现在虽然学生承担部分培养成本即上学交纳的学费,但大头还是国家财政拨款,并且财政投入的总量依然在逐年增长。而独立学院不需国家财政投入,其办学经费主要来自民间的投资,例如企业、事业单位,社会团体或个人的资本,学生的学费以及银行的贷款等。由此可见,独立学院与公立高校筹资体制的本质区别在于其筹资渠道多样化,且全部依靠财政拨款以外的社会资源。多渠道筹资既减轻了政府的财政负担,又为独立学院的持续发展提供了较好的经费保证。

独立学院筹资渠道的多样化,要求财务管理工作者做好生财、理财和聚财这篇文章,在投资方投资、学生学费这些常规融资渠道的基础上,还要多方位挖掘潜力,通过人才培养、科技成果转化、与地方政府和企业合作,争取各种基金、奖学金、专项经费和捐赠等,千方百计吸纳资金,增加办学经费。

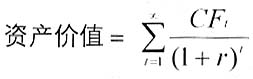

三、独立学院资金使用效益最大化

根据部《关于规范并加强普通高校以新的机制和模式试办独立学院管理的若干意见》(教发[2003]8号)的规定,独立学院一律采用民办机制,这就意味着独立学院在办学过程中要“追求”效益最大化。教育经济学认为,教育投资也是一种生产性投资,可投入和产出,也同样存在成本和效益。虽然教育本身是公益性的事业,是非营利性的,但独立学院的资金来自民间资本,投资者追求合理的回报无可厚非,我国《民办教育促进法》对此也作出明确规定,“民办学校在扣除办学成本、预留基金以及按照国家有关规定提取其他的必需的费用后,出资人可以从办学结余中取得合理回报”。长期以来,公立高校实行“学生由国家招、花钱靠国家拨”的计划管理模式。宏观上表现为注重算账,忽视算经济账;只研究教育,不研究经济规律;只注重办学的社会效益,不注重办学的经济效益。微观上表现为没钱伸手向上要、花钱领导批了算,用钱的不算账、算账的不用钱,对资金投入只讲支出多少、不计算培养成本。因此一方面公立高校资金投入不足,另一方面又不可避免地造成资金使用不合理以及浪费的现象。据有关资料调查统计,在全国高校中,教学设备有近20%处于闲置状态,在用的大型仪器设备平均使用率也只有60%左右。而独立学院按民办机制运作,可以革除公立高校“管本位”、学校政府化、人浮于事、办学效率低下等弊端,由此可带来许多收益,将因节约成本而产生的“利润”适当回报投资者,不会损害学校利益,也不会加重受教育者负担,更不会降低教育质量。

独立学院的财务管理工作者要重视投入资金的经济效益,树立投入和产出的效益观。独立学院也应当像一样地分析、预测各项经济活动,通过资金的调度,实现人力、物力和财力的优化组合,从而形成合理的资金流向,提高资金的使用效益。财务管理部门要增强经济意识,加强收支管理,实行成本核算,合理使用资金,严格支出管理,杜绝“跑、冒、滴、漏”,把有限的资金真正用到教学科研的“刀刃”上,要紧紧围绕提高经济效益和社会效益合理配置各种资源,对财务活动要进行可行性论证,充分发挥自身的人才优势和科技优势,加强产学研合作,建立科技与效益有机结合的机制,使科技尽快转化为生产力,从而产生社会效益和经济效益,实现办学效益的最大化。

四、独立学院财务运行的高风险

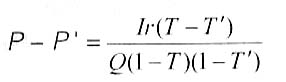

根据教发[2003]8号文,独立学院应当具备:校园规划面积不得少于300亩,教学行政用房建筑面积不少于4万平方米,教学仪器设备总值不少于1000万元,图书不少于4万册。再加上学生公寓、食堂等后勤设施,笔者匡算,建设一所3000人规模的独立学院,初始投资至少需要1.5亿元的巨额资金。从笔者调查了解的情况看,大多数独立学院依托银行信贷资金进行建设。独立学院利用银行贷款,可以解决建设过程中资金不足的矛盾,然而任何事情都有一个“度”,超过了这个“度”,也许会适得其反。“天下没有免费的午餐”,学校不能无偿使用银行贷款资金,需要支付利息,这就是资金成本,贷款融资同样会给学校带来财务风险,即存在着由于债务负担过重而影响学校正常财务支付和不能按期偿还到期贷款本金和利息的可能性。另外,独立学院日常办学经费主要来自学生的学费收入,如果独立学院的生源状况达不到规划的预期,则会给独立学院的正常办学带来严重影响。因此,独立学院生源的不确定性以及创立初期的高负债使得独立学院的财务风险高于一般公立高校。

针对财务运行的高风险,独立学院应当强化风险意识,认真做好债务风险的化解和防范工作,一要提高领导层和财务管理人员的风险意识,克服“只管贷款花钱,不管筹资还债”的思想;二要合理控制债务规模,债务规模要与学校的中长期发展规划有机结合、统筹考虑;三要充分利用信息技术进行风险预测,建立债务风险预警系统;四要对投资项目进行可行性论证,提高财务决策的科学性,尽可能规避风险;五要将贷款有机的纳入预算管理体系,年度预算应与中长期预算结合起来,合理确定分年度的债务偿还计划并严格执行,切实做到“未雨绸缪”。

综上所述,由于独立学院所有权和办学权分离,因此必须明晰独立学院与投资各方的产权关系;筹资的多元性决定了独立学院的财力受制于市场对高等教育的需求以及自身获取生源的能力;资金使用的效益性要求独立学院按民办机制运作,加强成本控制,追求合理“回报”;财务运行的高风险性来自创立初期的高负债和办学期间生源的不确定性,强化风险意识并加强风险防范不容忽视。只有明确了独立学院财务活动的特点,才能有针对性的做好财务管理工作,使得独立学院的财务活动持续、健康和有序地开展。

本文受到安徽省教育厅人文社科研究项目(批准号:2006sk208)资助。

:

1.李祖超. 建立现代大学制度的经济学分析. 教育与经济,2005(4).

2.彭海颖. 关于规范独立学院财务管理的思考. 财会通讯(学术版),2004(11). 3.叶璋礼. 略论高校财务管理观念创新. 事业财会,2005(5).

上一篇:浅议社保基金财务制度