论上市公司财务数据异常初步判断

摘要:作为市场的微观主体,上市公司总是面临各种风险,这些风险可能导致发生危机而陷入财务困境之中。传统研究中,对财务危机预测主要通过建立财务预警系统或模型进行,但这对普通投资者而言并不实际。我们认为,基于财务数据异常值判断是比较实用、简便的方法,因为财务危机总是已经通过各种财务指标异常表现出来。文章将通过公司财务表现、现实财务能力和未来财务潜力三个方面可以进行异常判断分析,达到预警效果。

关键词:财务数据;异常值;判断;分析

一、 回顾

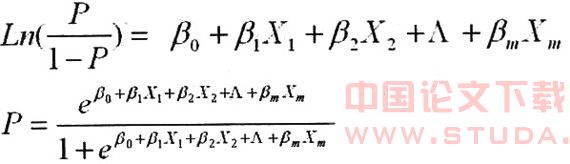

关于财务危机的研究,国内外主要集中于财务预警系统方面。研究的方法主要是模型预警法。模型预警法又可分为静态预警模型和动态预警模型。静态预警模型研究中,较著名的是20世纪60年代由美国Altman提出的“Z分数模型”。该模型通过五个变量将反映偿债能力、获利能力、营运能力的指标有机联系起来,认为如果Z>1.23,则破产指日可待;如果Z>2.9,则不会破产;如果1.23

另外,一些学者基于动态角度研究了财务危机预警模型研究,如基于存量的现金管理模型,基于产品的现金管理模型以及基于财富的现金管理模型。

国内对财务预警模型的研究起步较晚,主要是在借鉴国外研究成果的基础上进行的研究。如周首华、杨济华等学者在Altman的Z分数模型基础上建立了F分数模型,该模型的临界值是0.027 4,若出的分数小于0.027 4,则将被预测为财务危机公司。F分数越小,则公司发生财务危机的可能性越大。

其他一些学者,如吴世农和卢贤义(2001)、黄岩,李元旭(2001)、季蕾(2004)、舒惠好(2005)也基于自己对财务危机的理解,构建了不同的财务危机模型。

通过分析,我们发现,大多数财务危机的研究旨在通过一系列模型化构造建立起某个指数为特征的预警模型。但笔者认为运用模型判断危机存在以下不足:

1. 大多数模型的建立都需要一定的前提条件,如企业样本要服从标准正态分布,两组样本等协方差等,同时运用模型进行预测,不仅计算过程繁琐,工作量大,而且有很多的近似的处理,所以最终的预测效果难免会受到影响。

2. 模型的有效性也是建立在一定的必要条件之下的。企业提供的财务数据必须是真实、可靠的,没有任何弄虚作假的成分,但是在我国现阶段,市场经济制度还不是很完善,市场经济中有很多超越市场规则的不规范之处,信息失真现象较严重,所以无法使模型在预测企业的财务状况中发挥出真实的效用。

3. 上述模型大都是国外学者提出的,其分析的样本也都是国外的公司,虽然作为微观经济主体的国内、外企业都有共同的经济本质,但是我们必须考虑到国内、外的宏观经济环境、会计和文化背景的差异,不可能去照搬这些模型的。

4. 由于大多数模型的计算与分析较为复杂,报表使用者不是专家、学者的,而是大多数很普通的债权人、投资者,由于其知识能力有限,很少会用模型进行分析判断,导致预警模型难以得到广泛的应用。

5. 即使作为企业管理当局,也难以仅依据某个指数就能判断危机的根源和危机所在。

因此,回归到简单、实用原则判断财务数据异常是为上策。

二、 财务数据异常判断依据与原则

1. 财务数据异常判断的依据。异常是相对正常而言的。那么什么是财务数据的正常表现呢?我们认为正常值是指符合教科书、经验、行业标准或其它规定的标准所设定的区域。例如,一般教科书会认为生产企业的流动比率为2是一种正常值的体现,而偏离正常范围到一定程度则认为是异常的,就值得人们关注。但由于不同的人基于不同的知识、文化背景,都有着不一样的主观判断,就是同一人利用不同的基准判断同一指标也可能存在差异,故正常值只能视为是一个主观的、大概的区间。我们常见的财务数据异常判断依据有:

(1)依据有关、法规或部门规章的限定值进行判断。例如,我国深圳证券交易所和上海证券交易所在2004年修订的《股票上市规则》中认定下述情况之一为财务数据异常的表现,并将其实行ST和﹡ST。①最近一个会计年度的审计结果显示其股东权益为负;②最近一个年度的财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见或否定意见的审计报告;③最近两年连续亏损(以最近两年年度的当年经审计净利润为依据);④因财务报告存在重大会计差错或者虚假记载,公司主动改正或者被证监会责令改正后,对以前年度财务会计报告进行追溯调整,导致最近两年连续亏损;⑤申请并获准撤销退市风险警示的公司,其最近一个会计年度的审计结果显示主营业务未正常运营,或扣除非经常性损益后的净利润为负值;⑥证券交易所认定的其它财务异常情形。

这是国内权威部门的一个财务数据异常判断依据。由于它的权威性,在实际中运用的非常广。上述判断细则中,关键一点是以“净利润”正或负作为判断标准,这在一定程度上警示了上市公司和广大投资者。但笔者认为,以净利润连续亏损这一几乎唯一的绝对指标为异常判断的依据存在一定的缺陷。“连续亏损”这一指标仅从会计角度反映了上市公司过去的年度中的财务状况,而未能反映现在以及未来公司的现金流量、资本营运状况和经营成果等。再者,连续亏损的企业并不一定就失去了生存的能力,只能说是暂时陷入了严重的财务危机。没有失去生存能力,公司也就仍有希望持续经营下去。从另一方面来看,这一条指标注重对净利润的考察,而净利润又特别容易被人为操纵,企业只要不是连续的亏损,即中间有一年是勉强不亏的,那么企业就仍然可以以正常的姿态出现在证券市场。事实上,许多实证研究表明,临近亏损的企业操纵利润嫌疑最大。因此,单纯的以净利润正负为标准进行财务数据异常的判断有其固有的缺陷。

(2)根据已有的经验、知识,进行直接判断。作为普通的投资者或经营管理者尽管没有经过专业的训练与培养,但一些普及性的知识还是了解的。他们借助于以前的投资经验、知识以及一些经验性财务指标进行分析。例如,一般认为资产负债率在30%~60%左右是较正常的财务特征,而如果发现一个公司的资产负债率高于60%或低于30%,那么就认为该公司的财务数据可能存在异常。再如,我们一般认为经营状况良好的企业销售利润率和净资产收益率应高于同期银行存款年利率;主营业务净利润应占企业净利润总额的70%以上,若明显低于规定的指标,就会判断其可能存在异常。但是否确实存在异常,我们还需要借助于更多的知识和财务分析工具做进一步的分析。

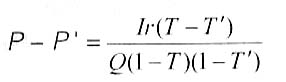

(3)有些报表使用者通过估计期望值来判断财务数据异常。由于数据之间存在一定必然的联系,因此我们可以根据企业内部和外部的历史数据对计划数据进行估计,然后通过对期望值和现实数据的比较,发现非预期差异,从而判断异常。而通常有以下几种方法估计期望值:一是根据企业以前年度的可比会计信息进行估计。因为本期的账户余额、共同百分比应该与前期的数据仍保持一定比率的近似,在考虑已知条件的情况下,估计出的数据肯定是在报表使用者可以接受范围的。二是根据报表的各会计要素之间的关系估计期望值。因为某一个账户的变动必然会引起其它账户的变动。比如,销售收入的增加必然会引起应收账款的增加和坏账准备的上升。三是根据宏观经济运行状况和同行业情况估计期望值。例如,根据GDP(国内生产总值)增长率估计企业的可持续增长率,因为在正常情况下,一个企业的增长率不可能连续几年明显高于或低于GDP增长率的;又如根据企业的所属行业、板块行情估计期望值,如随着我国加入WTO,在市场和投资领域的进一步开放,当前农业、石油、汽车、服务业、信息产业等受到国外同类行业的激烈竞争与冲击,这些产业都不同程度地受到了威胁,各项财务指标也出现了明显的不利。以汽车业为例,由于钢材等原材料价格持续上涨,轿车业的井喷引起的供求不平衡等,轿车业普遍出现了微利的现状。但是如果一家普通的汽车制造公司的轿车净利率超过同业平均水平好几个百分点,那么就有可能会存在异常。

2. 异常判断的指标选择原则。

(1)考虑了以前财务危机预警模型研究采用的财务指标;

(2)可操作性和可比原则。指标体系的设置应使分析人员容易进行对比,容易操作,否则这些指标就失去了实用性,等于虚设。

(3)体现重要性原则。这里的重要性有两层含义:一是指全面性与重要性相结合原则,在强调企业财务指标全面性的同时,选择了比较重要的、能从根本上反映财务状况的指标。二是要考虑了成本—效益原则,我们在获取这些财务数据时花费的成本应该小于其带给我们的利益。

(4)直观性原则。本文想通过几个财务指标就很快能够直观地对企业财务状况予以判断和了解。

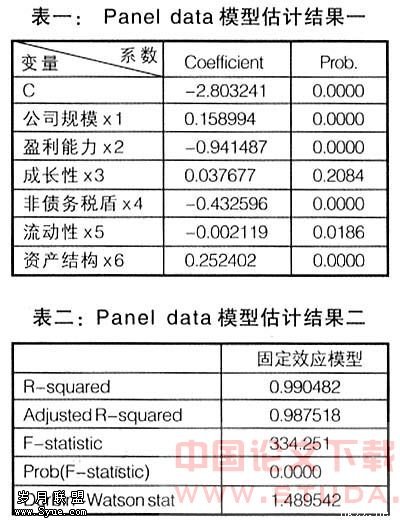

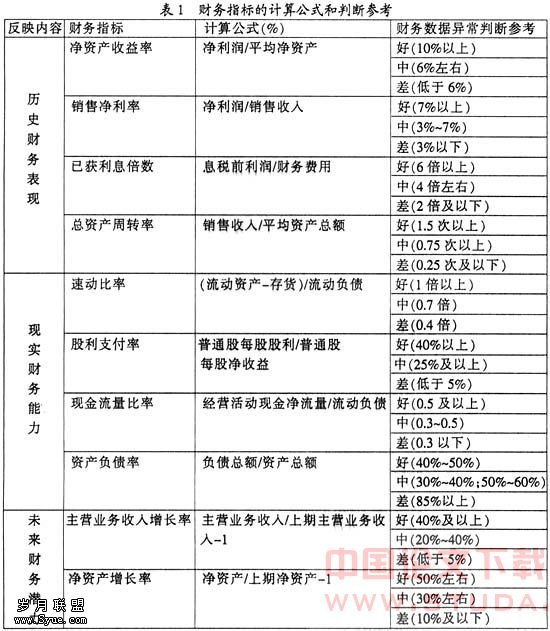

三、 财务数据异常判断的指标

我们认为,作为一名普通的投资者,对一个公司的财务状况判断,主要基于以下几个方面:

首先,必须对该公司的历史财务表现进行了解。因为,历史财务表现反映的是投资者投资了一段时间后的财务结果,反映了他现实可得的报酬。对历史财务表现,我们认为,可以从盈利能力、偿债能力、资产运营能力进行反映,而其代表性的财务指标分别有净资产收益率、销售净利率,已获利息倍数,总资产周转率。

众所周知,净资产收益率是杜邦分析法的一项核心指标,同时它也是考察盈利能力的一个重要的综合指标。因此,净资产收益率是考核指标中的重中之重。该指标越高表明企业的净资产利用效率越高,说明企业在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果。

已获利息倍数反映的是销售的收益对支付利息的保障倍数,它既是衡量企业偿还利息的能力的指标,又是衡量长期偿债能力的重要指标。

总资产周转率代表企业运用资产赚取收入的能力,是考察企业资产运营效率的一项重要指标。它体现了企业经营期间全部资产从投入到产出周而复始的流转速度,而且通过对总资产构成和周转情况的分析能够发现企业资产管理中存在的问题。该指标越大,周转就越快,销售能力就越强。

其次,投资人还需要了解该公司现实的财务能力或实力。现实的财务能力或实力是公司未来成长的基础,是指公司在接受了投资并经过一段时间的经营所形成、积累的,能够维持未来持续的财务实力,即现实的财务能力。该实力因过去的投资、经营所形成,是未来成长的基础。我们认为可以从变现能力、支付能力以及杠杆能力三个方面反映公司现实财务能力,而它们相对应的指标分别是速动比率,股利支付率和现金流量比率以及资产负债率。

速动比率是剔除了存货后的流动资产与流动负债的比值,它比流动比率更精确,更能反映企业产生现金的能力。

股利支付率反映了公司的股利分配政策和支付股利的能力。

现金流量比率是反映了本期经营活动所产生的现金净流量用于抵付流动负债的倍数。它不仅仅是衡量企业短期偿债能力的一项重要指标,而且它与企业的现金流量相联系,反映了企业的现金支付能力。短期债权人给企业提供了用以满足日常经营活动需要的短期借款,如果企业偿还流动负债的现金来源也是日常经营活动产生的,那么这是债权人最希望的偿债方法。

资产负债率不仅仅是分析偿债能力的一项指标,更重要的是它是企业财务杠杆的表现,它既能给企业带来额外的收益,但也能给企业带来额外的风险。因此,我们要正确权衡资产负债率的比例。

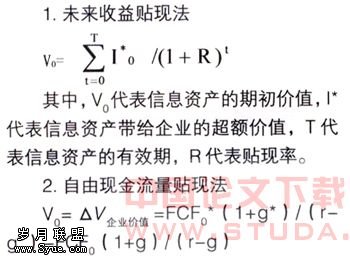

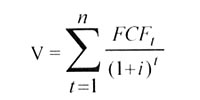

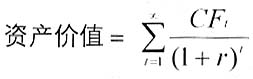

再者,对投资者来说,他们不仅只满足于对公司现有财务状况的了解,而且更关注公司未来的发展趋势——即未来财务潜力如何。因为,未来财务潜力反映了投资者预期是否可以实现,从而判断该公司是否还值得投资。我们认为反映公司未来财务潜力的指标可以以成长性指标来衡量。如净资产增长率、主营业务增长率等。

主营业务收入增长率是评价企业财务状况的传统指标,一个发展良好的公司,它的主营业务收入增长率一定是稳步增长的。因此作为预警指标,它也是一个很典型的财务成长能力的指标。

选择净资产增长率而非总资产增长率,是因为净资产的角度避免了企业通过增加负债来虚增总资产的经营规模,更符合企业的实际发展状况,更有效说明了企业规模扩大的速度及企业的发展势头。

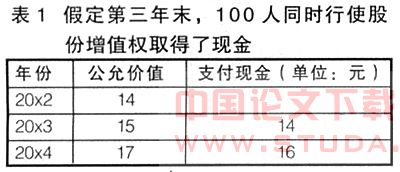

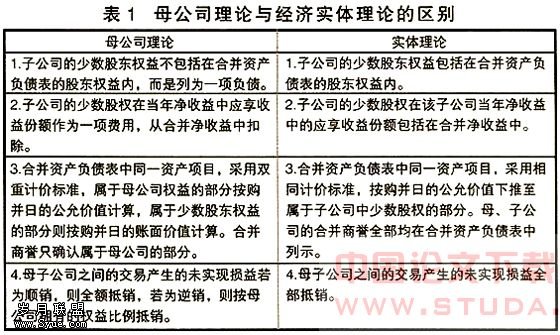

具体指标的公式和判断见表1。

参考:

1.财政部注册师委员会办公室.审计.北京:出版社,2004.

2.黄岩,李元旭.上市公司财务失败预测实证研究.系统工程理论方法应用,2001,(1).

3.季蕾.浅议上市公司财务危机预警系统的指标选择.统计与信息,2004,(6).

4.刘红霞.企业财务危机预警方法及系统的构建研究.北京:统计出版社,2005.

5.舒惠好.财务预警的系统研究:行业差异变量模型假说.财会通讯,2005,(8).

6.吴世农,卢贤义.我国上市公司财务困境的预测模型研究.经济研究,2000,(6).

7.吴小蕾.财务失败的预警和分析.技术经济与管理研究,2001,(4).

8.薛祖云,刘金星.企业财务风险预警系统指标体系的构建.财会通讯,2004,(8).

9.周首华.论财务危机的预警分析—F分数模型.会计研究,1996,(8).

10.张鸣,程涛.上市公司财务预警实证研究的动态视角.财经研究,2005,(1).

11.张鸣.企业财务预警研究前沿.北京:中国财政经济出版社,2004.

12.Edward I.Altman,Financial Ratios,Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy.Journal of Finance,September 1968.

13.Erkki K.Laitinen and Teija Laitinen.Cash Management Behavior and Failure Prediction.Journal of Business Finance & Accounting,Sep/Oct1998:893-919.

14.James A.Ohlson.Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy.Journal of Accounting Research,Spring 1980:109-131.

15.Martin D.Early warning of bank failure:a logistic regression approach.Journal of banking and finance,January 1977:249-276.

16.Skogsvik K.Current cost accounting ratios as predictors of business failure: the Swedish case.Journal of business finance and accounting,1990:137-160.

17.William H.Beaver,Financial Ratios as Predictors of failure,Empirical Research in Accounting Selected Studies.Supplement to Journal of Accounting Research,April 1966:71-111.

18.Zavgren C V.Assessing the vulnerability to failure of American industrial firms:a logistic analysis.Journal of business finance and accounting,December 1985:19-45.