MBO在我国的变异及实施过程中的风险

摘要:MBO在国外是一种降低代理成本、提高经营效率的有效工具。但是在我国由于割裂的市场,导致MBO更多体现为经营层降低经营风险的一种措施。目前,在我国实施MBO主要面临以下的几种风险:持股主体不清的风险、定价风险、MBO融资的信用风险、市场监管的风险。为此,认为应该加强对MBO的监管。

关键词:管理层收购;实施风险;委托代理

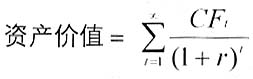

MBO主要是指目标公司的管理层或经理层利用借贷所融资本购买本公司的股份,从而改变其公司股东结构、资产结构和控制权结构,进而达到重组其公司目的,与此同时获得预期收益的一种收购行为。MBO通过设计管理层既是所有者又是企业经营者的特殊身份,希望企业在管理层的自我激励机制,以及在高负债的外部约束下降低企业内部存在的委托代理成本,充分挖掘公司管理人员的人力资本价值,实现企业价值的最大化。也就是,MBO最重要的目标是“做大蛋糕”,管理层在“蛋糕”的增量中利用融资杠杆获得超额利润,同时给MBO融资的一方也在增量“蛋糕”中获得高额回报。

一、MBO在我国变异的根本原因:割裂的市场结构

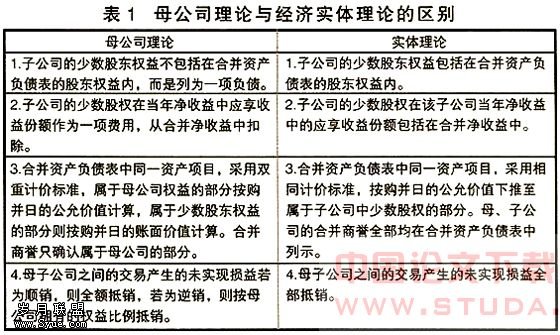

20世纪90年代中期以后,随着集体企业“红帽子”的摘除和国有从非关系国计民生的领域实行战略性撤退,各地出现了企业的管理层从国家或者集体手中收购企业,把国有或者集体企业转变为私人控制的企业的现象。但是,在我国现有的管理体制和市场背景下,经过MBO,融资行为可能会引致公司管理层的行为扭曲,融资风险的最终承担者可能并不是公司管理层本身,而是其他利益相关者:股东和债权人。另外,管理层的融资行为可能引致新的道德风险,扭曲管理层的经营行为,加大企业的经营风险和财务风险,从而降低企业的价值,损害其他股权持有人和债权人的利益。利益相关者将可能成为MBO的融资风险的真正承担者。论文认为,问题的根源在于割裂的市场结构引致割裂的MBO交易。虽然在制度理念上,我们的收购制度与西方的收购制度相比,并不存在根本性的差异,但是,“橘生淮北则为枳”,适用于市场化环境的制度理念在现有割裂的市场中很难正常发挥作用。除此之外,美国等西方发达国家在操作MBO过程中,卖方产权明晰,所有者到位,而国有企业往往是所有者缺位,导致经营者既代表了卖方,又代表了买方,于是,就会引发很多不规范的地方。加之,西方发达国家MBO已盛行了几十年,相关法规相对完备,监管手段也相当完善,从而更能有效地控制MBO操作过程中蕴藏的风险。而中国的MBO才初露端倪,目前还缺乏相关的政策指引,法律环境还不成熟,就会存在更多的隐患。

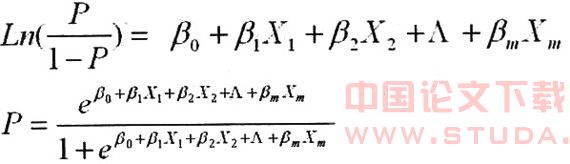

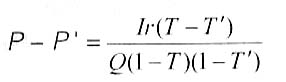

管理层收购的效率,源于委托——代理成本的降低。按照在管理层收购方面很有经验的美国KKR公司的说法,最好的公司管理层是能够像所有者那样思考的所有者本身。因此,经营权与所有权的重新弥合降低了代理成本,这就是MBO的效率所在。如果公司管理层全部持股,那么这种弥合是彻底的,不存在代理问题。但是,在大多数情况下,管理层只是获取上市公司股权的一部分,必须有新的机制完成这种弥合,否则MBO本身就是产生代理问题的根源,其效率也就无从谈起。这种机制就是使收购变成公司的股权革命,使得收购过程变成新的权益联合体替代旧的联合体的利益制衡过程。因此,并购活动中,即使有些权益人不参与交易,他们也应被赋予参与交易的选择权,以达到所有利益群体与新的控股群体之间的利益弥合。这样,MBO的过程不仅仅是股权交易双方的事情,不仅仅是管理层与出售股权的国有主体或法人主体之间的讨价还价的过程,也应是其他股东的选择过程。正是为了保证这种选择权,才有有限责任公司中股东转让股权时“必须经全体股东过半数同意”(《公司法》第35条)和股份公司的股权转让达到相当比例后必须进行要约收购(《上市公司收购管理办法》)的规定。

但是,在现有的市场环境下,这种制衡机制的有效性无法得到有效的发挥,使得MBO不像是一场革命,更像一次企业“政变”。股市结构性问题的存在,使得管理层不会通过收购流通股达到收购目的,协议收购将是长期的选择形式。虽然《上市公司收购管理办法》中规定30%是发出收购要约的标准,但是,收购非流通股并控制在30%的比例是理性的选择。这就产生了两个问题:其一,由于制度的限制,管理层可以通过成立一个壳公司廉价地收购非流通股,其他个人投资者只能是望洋兴叹,被剥夺了廉价投资法人股的选择权。其二,由于收购者实质上不会进行二级市场的要约收购,其他投资者也就实质上被剥夺了与收购者进行交易的选择权。因此,没有经过充分博弈和选择,公司管理层与其他所有者不但没有达到预想的权益弥合,反而产生了新的委托代理隐患。割裂的市场产生了割裂的交易,为管理层的融资风险转移提供了潜在的可能。

二、现阶段我国MBO操作过程中的风险

现阶段,由于法律法规不健全、市场不成熟和市场监管不完善等原因,我国MBO的操作过程中主要存在四大风险。

1. 持股主体不清的风险。

因我国上市公司目前股权现状,所以管理层收购不可能进行二级市场股权收购来获得对上市公司的控制权,而只能与大股东进行商议,协议获得股权转让。根据目前法律规定,由职工持股会作为主要发起人的有限责任公司是收购主体的首选,但由于我国尚无关于职工持股会的统一法律规范,仅在一些地方法规中有关于职工持股会的法律地位,因此上市公司想根据这些法规来完成MBO,需要得到当地政府的大力支持。比如2000年,粤美的A(000527)由美的集团管理层和工会共同出资组建顺德美托投资有限公司。2001年,当地镇政府退出上市公司后,美托才完全控制了粤美的,这种方式最初在上市公司比较常见。目前,以新设投资公司为持股主体的MBO收购方式开始出现。如胜利股份(000407)的高管成立胜利投资公司,得到当地政府同意后受让集团公司全部股份,从而成为胜利股份的第三大股东。可以说,这种方式开拓了国有股转让的一种新模式,但是这种模式未来能否成功还是一个疑问。

由于信息不对称,管理层将有可能先做亏公司,做小净资产,然后以相当低廉的价格实现收购的目的。从已有案例看,大部分的收购价格都低于该公司的每股净资产。如特变电工(600089)今年中期每股净资产3.36元,每股收益0.18元,净资产收益率达到5.54%。但该公司转让给不同的股东时,最低以每股1.24元转让给上海宏联,而转让给上海邦联的价格为3.1元。据公司称,之所以将价格定得比较低,是由于该公司1993年上市,为了补偿其内部职工为公司所作出的贡献而如此定价。进行管理层收购的上市公司若在定价上没有一个比较合理的原则,在今后操作上难免有将国有资产低价转让的嫌疑。可以看出,已经进行的管理层收购出现有利于收购方的倾向,这很容易侵害到国家股和中小股东的权益。

3. MBO融资的信用风险。

在国外,由于可利用的工具较多,管理层收购方可从银行获得大量贷款,甚至可以发行垃圾债券来筹措巨额资金。但在我国可以利用的融资工具十分有限,因此国内已经发生的MBO案例,管理层对收购资金的来源都非常隐讳。已经进行MBO收购的上市公司,如宇通客车(600066),其管理层设立宇通创业投资有限公司的注册资本1.2亿元,收购上市公司时,按照2000年上市公司的每股净资产6.35元,收购资金达1.5亿元左右,仅以投资公司23位人出资来承担1.5亿的收购资金很难达成。但这部分收购资金源于何处,投资者并不能从公开信息中获悉。对于我国上市公司进行MBO收购的资金来源之所以讳莫如深有种种原因。其中之一是我国信托体制欠完善。资金信托是一个融资的过程,由于缺乏足够的信托品种,加上MBO在我国也是一个比较新鲜的事物,对其信托投资存在着一定的风险,若非专门进行此类交易的信托一般是不轻易进行投资的。融资是MBO的重要一环,问题是,谁将为MBO的融资信用风险买单?

4. 市场监管的风险。

最后,我国证券市场的监管体系还不健全,上市公司的法人治理结构也有待完善。现阶段推行MBO,在缺少强大而完备的外部监控体系,公司内部法人治理结构又不完善的情况下,极容易产生管理层的道德风险和腐败行为,损害流通股股东和其他非流通股股东的利益。管理层是最了解公司财务和经营状况的人群,是知情人,与流通股和其他非流通股股东相比,存在高度的信息不对称性。对管理层而言,如果不存在他们所了解的强烈的利益诱惑,就不会甘冒风险融资收购;对提供融资的合伙人,不管是投资银行、信托公司、证券公司、还是其他基金、战略投资者,无一不是逐利而来,在收购阶段是否存在暗箱操作,是否发生了资金与知情权之间非法或不正当的钱权交易,局外人很难了解。在日后的经营管理中,MBO还可能会加剧内部人控制,公司管理层的经营行为可能会导致新的经营风险和道德风险。国内股票市场中大股东利用管理层掏空上市公司资产的现象已不罕见。近日,深圳有关部门的调查报告显示,有不少上市公司员工持股子公司。上市公司高级管理层对其下属公司实施MBO之后,内部人控制的危害将更大。由于信息披露不充分,高级管理层很可能轻而易举地将上市公司中的优质资产转移到控股子公司中,从而达到中饱私囊的目的。

三、结束语

通过以上对MBO实施过程中可能存在的风险分析,缺乏游戏规则和有效监管将会导致滥用MBO行为的发生,一旦引发上述四大风险中的任何一种,其后果都将十分危险。实施“管理层收购”,目的是想降低公司的代理成本,改善治理结构,发挥公司潜在的管理效率,使管理层获得超常收益,同时也使其他投资者获得相应回报。但在海外实践中发现,这种双赢的目标并不是轻易能达到的。因为人们难以判定这一产权制度设计对降低公司的代理成本的有效性,同时这一制度也具有容易造成公司员工收入悬殊,贡献和收益失衡,并有可能损害原公司投资者利益,增大其投资风险的负面效应。

:

1.(美)J·弗雷德·威斯通,S·郑光,苏珊·E·侯格.兼并、重组与公司控制.出版社,1998.

2.王巍,李曙光.MBO管理者收购——从经理到股东.人民大学出版社,1999.

3.胡俞越.经理层革命——股票期权制度与经理层融资收购.中国财政经济出版社,2000.