中国民营企业在海外买壳上市的问题研究

【摘要】近些年,买壳上市在民营中掀起了一股热潮。而美国股市是世界上最大的资本市场。不仅上市公司数量多、交易规模大,而且有3个不同类型的正式市场可供选择。规模大的企业可选择纽约证交所或纳斯达克全国市场,小的企业可以选择纳斯达克小资本市场、美国证交所。在美国首发上市(IPO)通常都选择上述三大市场。然而,IPO需要一个完成的上市审批程序,因此一些情况下,企业为了节省时间,就采取买壳上市的方式。

企业进入美国资本市场的五种途径中,以IPO与买壳上市最为常见。买壳上市与IPO相比,具有风险低、、快捷等优势,许多民营企业家看重这些优势,纷纷选择通过买壳上市进入海外资本市场进行融资,实现资本增值,并提高企业在国际市场的声誉。

本文以美国资本市场为例,对中国民营企业在美国进行买壳上市进行探讨分析。本文从上市途径、买壳上市与IPO的差异比较、买壳上市的实现过程、壳公司的选择方案、美国资本市场简单介绍等角度,较为系统地讨论了中国民营企业在美国买壳上市的优势与风险。并对以往的典型案例进行分析,找出民营企业在国外买壳上市败多成少的原因,指出现阶段在中国民营企业中盲目“买壳热”的误区是导致多数失败的根源。企业应该全面了解美国资本市场的真实情况,根据自身的实际情况选择合适的融资途径,才能真正得到。

关键词:买壳上市、首次公开发行、中国民营企业、壳公司

Abstract

Backdoor listing (which also known as reverse takeover) is becoming more and more popular during these years. It is no doubt that the US has the biggest capital market all over the world. Besides lots of public companies and large scales of transactions, there are also 3 different types of stock exchanges for investors to choose. Mostly, bigger enterprises would like to go public in NYSE or NASDAQ, while smaller ones usually prefer the Small 0.Cap or AMEX. IPO often occurs in the big three above. However, corporations take long time to examine and to approve in the process of IPO. Under this circumstance, enterprises go public from the backdoor instead in order to save time.

Among the five ways of going public, IPO and backdoor listing are the most familiar ones to us. Compared with IPO, backdoor listing has advantages in timing, cost and low risk. On the ground of these advantages, large amount of enterprise went public in this way to achieve capital appreciation and to raise there fame in the international market.

In this Paper, I talk about backdoor listing of Chinese private enterprise in American capital market. In addition, I study in the aspects of approach of listing, backdoor and IPO comparing, process of carrying out backdoor listing, shell choosing and general introduction of the capital market in America to tell the advantages and risk of a reverse takeover. Also, some cases are analyzed to explain why most backdoor listing did not achieve their original goal and to point out that fanaticism of backdoor listing leads to the majority of failure. Investors ought to acquaint themselves with all-around knowledge of American capital market, so that they can find a right way of development.

Key words: backdoor listing, IPO, Chinese private enterprise, shell company

目 录

第一章绪论

第一节的研究背景、意义及目的………………………………1

第二节综述………………………………………………………1

第二章关于中国民营企业在美国买壳上市的理论简述

第一节中国公司在美国上市的途径概述……………………………3

第二节买壳上市的基本概念…………………………………………4

第三节买壳上市的实现过程………………………………………4

第四节买壳上市与IPO相比具有哪些优势………………………5

第五节民营企业IPO与买壳上市差异比较………………………6

第三章有关海外买壳上市的案例分析

第一节从筹资情况看往年民营企业海外买壳上市…………………8

第二节从经营管理看买壳上市民营企业中存在的问题……………9

第三节中国民营企业海外买壳上市失败原因………………10

第四章买壳上市主要误区

第一节 OTCBB市场概述……………………………………………12

第二节盲目进行海外买壳上市误区………………………………12

第五章结论……………………………………………………………14

资料来源和文献…………………………………………………15

附1 参考文献原文

附2 英文参考文献译文

第一章 绪论

第一节 论文的研究背景、意义及目的

Ÿ 研究背景

在中国,民营企业经过二十多年的发展,已经在国民经济中扮演了一个越来越重要的角色,成为我国经济发展进程中不可或缺的一部分。随着对外开放的程度逐渐加深以及国内经济发展速度的加快,中国经济需要通过并购重组来完成向市场经济的转轨,需要并购重组的帮助从新兴走向成熟,也需要并购重组的帮助应对WTO带来的挑战和机遇。同时,越来越多的中国民营企业欲走出国门的界限,在海外资本市场积极寻求筹资途径,通过海外上市解决融资困难,并且达到改善公司治理的目的,以得到更好的发展。

由于民营企业进行IPO的条件极为苛刻,包括制度和企业规模方面,这导致更多的民营企业选择借助于买壳上市的方法间接进入资本市场进行融资。买壳上市是资本市场并购交易行为的一种。在这种方式下,战略投资者通过收购已经在市场上公开发行股票的上市公司(壳公司)的控股权并与上市公司进行资产置换,从而达到间接上市的目的。与IPO相比,买壳上市可以使收购方在短期内迅速提高自身的商誉和融资能力,从而规避了IPO对企业在经营业绩、股份制改造等方面的严格要求,并降低由此带来的机会成本,因而比IPO更为便利、快捷,更具可行性和可控性。

然而正是由于买壳上市的途径简单、经济、快捷的优点,加上一些中介公司夸大其词的对买壳上市的宣传,使得许多中国民营企业家没有结合自身的实际情况,在还不能全面地了解国内外制度差异以及国外资本市场状况的情况下就进入了一个盲目追求海外上市的误区。以在美国股票市场通过买壳进行上市为例,许多人误认为上市之后就能直接进入纳斯达克市场进行融资。而实际上并非如此。首先,买壳上市绝大多数是必须先在OTCBB市场挂牌交易,待达到了纳斯达克市场对资本、利润等种种限制条件的要求之后才能真正转入。其次,买壳上市是一种间接的上市方式,与直接上市是不同的:直接上市情况下,上市与融资同步进行;而间接上市时,上市与融资是两个相对独立的过程。基于种种原因,好多民营企业在海外上市形成了一种欲速则不达的局面,导致在诸多上市实例中败多成少。

Ÿ 研究意义及目的

在海外买壳上市是一个复杂的过程,企业在这个过程中可能遇到的问题有很多。因此,对于中国民营企业在海外买壳上市的问题研究具有很深远的意义。民营企业若想真正通过买壳的方式在海外上市来实现融资和改善经营等种种目的,就有必要深入地了解海外在买壳上市方面的各种规则和制度,全面地认识海外资本市场的运作程序。

本文从以往的中国民企海外买壳上市的案例中提炼了一些有效数据,并通过本人在实习过程中观察到的有关买壳上市公司存在的一些问题,来反映现阶段我国民营企业买壳上市的现状。此外,本文还对买壳上市与IPO的方案比较、买壳上市的实现过程、如何正确选择壳资源、以及现阶段国内民营企业家的一些海外买壳上市误区等方面进行了一些讨论研究,并以美国资本市场为例进行了一些分析,期望对民营企业正确地根据自身的实际情况选择合适的融资途径,通过利用资本国际化的契机来转变公司的治理模式,提高其在市场中的竞争力有所帮助。

第二节 文献综述

国外有许多关于买壳上市(Backdoor Listing)的经典文献,文章通常也将买壳直接称作Reverse Take-over (RTO)或Reverse Mergers,即反向收购。它相对于IPO的苛刻要求,可以说特点很明显。Stellar VC的Schmidt在被问到为什么选择买壳上市的方式而非IPO时提到:”there are two reasons: time and money.” (有两个原因:时间和资金。)的确,理由就是这么简单。然而选择什么样的途径进行上市却不能仅仅考虑这么简单的因素。就好比Schmidt的买壳上市如文献中所说的,并不是那么成功(尽管他始终坚持自己的看法)。最后结论中,作者讲道“并购可以在任何规模的公司之间进行,但是投资者如何通过分析找到合适自身情况的壳公司是一件很复杂的事情。”

同时,郎咸平在04年也公开提醒国内的民营企业家不要盲目接受中介公司夸大其词的蛊惑进行不切实际的买壳上市。他指出买壳上市并不是我们表面上看见得那么光鲜灿烂。就好比隔岸观火的感受永远不及身临其境来的真切,好多不了解情况和没有经历过买壳上市的企业盲目的追求海外的买壳上市,导致得到的结果并不如自己想象般理想,才知道这个买壳上市也不是那么容易的。06年的经济观察报中,汤新宇指出海外买壳上市陷阱多多。在众多涉及到买壳上市的文献和学术论文中,对买壳上市持反对态度的专家占绝大多数。其中,王淑敏在《民营企业海外间接上市的思考》中对我国的民营企业在海外买壳上市中存在的问题和风险进行了讨论,认为通过买壳实现上市毕竟不是正途,对企业来说未必是件好事。陈晋平通过对壳资源的分析研究,给出了一些关于壳资源择取的建议,并总结了壳资源本身存在的种种问题。

当然,由于这种上市方法的明显优势,很多人对它的钟爱始终一如既往。中国企业海外发展中心的一篇文章在题目中就表明了其对买壳上市的态度——《买壳上市,民营企业进入资本市场的最佳途径》。李明惠和于秀艳对买壳上市也持有赞成的态度,二人针对买壳上市遇到的障碍给出了几个比较可行的对策,以便给想要进行买壳上市的企业进行参考。Aman Catherine的Going Public Through the Backdoor更是从各种角度全面地介绍了企业进行买壳上市的方法、步骤、注意问题等等,被誉为买壳上市领域的经典之作。

此外,著名业专家李志敏和邢天才分别在其各自的著作中比较分析了中美资本市场之间存在的差异以及指出美国资本市场较中国资本市场在哪些方面更为完备,使人们对美国资本市场有了一个相对深刻的了解。

不可否认,买壳上市的确有它十分明显的优势,也给欲筹集资金的企业带来机会和便利。但是这并不代表这种简易的上市方式适合所有的企业。不切实际的急于求成只会导致企业自食苦果。买壳上市若能真正达到融集资金、优化管理的目的固然是好事,但是在现如今风险与机遇并存的现状下,诸多经济学家奉劝大家还是在决策的时候谨慎行事。

众所周知,美国是全世界最大的资本市场,不仅有着大量的上市公司和大规模的交易,而且还有三大证券交易所可供上市公司选择。下面本文就以中国民营在美国资本市场进行买壳上市为例说明一些海外买壳上市的现状和存在的问题。

第一节 中国公司在美国上市的途径

中国公司如何在海外上市呢?以在美国上市为例,IPO最为人所知的是能在转眼间将辛苦奋斗的企业家变成百万富翁。其实,除IPO之外还有另外四种途径可供您选择,使您在华尔街一展身手。下面分别对这五种方法进行一下简单介绍:

IPO:即首次公开发行。绝大部分的IPO都需要一年或以上的时间才能完成。即使在成功上市后,公司还要支付给投资银行(承销商)高达融资总额的3-10%的包消费。它不仅是所有上市途径之中最广泛应用、最广为人知的一个,也是费用最昂贵、风险最高、需要时间最长、消耗企业最多资源的一种途径。在整个IPO过程中,公司除了需要消耗管理层许多精力,使他们无法专注于公司的业务外,还需要投入数十万,甚至几百万美元的师费、律师费等,更何况仅仅这样还不一定能够保证成功上市。 承销商的能力和市场状况直接影响着IPO能否成功。他们可能随时会因为市场不景气而对公司撒手不管,这对一家公司无论在资金还是公司的士气方面都有极大的负面影响。因此,对于根基稳固、资金雄厚和知名度高的公司来说选择IPO最为合适。当然,IPO的好处十分明显,一旦成功上市,公司可以立即获得新的资金。

DPO:即自我公开发行。DPO比较适合于那些尚未达到进行IPO标准的小型的公司,相当于简易的IPO缩小版。它还有个很形象的别称,叫做“自助式IPO”,公司只要用简化的步骤及表格向监管机构登记发行股票,而且可以自己直接向公司的客户、供应商、员工等出售股票,即自己负责包销事宜。在IPO时,公司必须经过承销商将股票出售予承销商的客户,DPO却无需如此。由于不需要承销商的介入,DPO的融资规模通常比IPO的要小,成本也要比IPO低得多。可是,在登记发行和推广公司股票方面DPO需要花费公司管理层许多的精力。

买壳上市:在美国,有许多熟悉上市法规及企业重组的专业人士专门收购一些经营不良的上市公司,并聘请律师与会计师处理该公司的及财务问题,使其成为一家除了上市公司的结构和状态外一无所有的“空壳公司”。我们可以通过收购一家空壳公司的多数股权来对它实施控制,从而获得它的上市地位,同时将原有公司的业务及管理层转移至上市公司(即“壳公司”),借此完成上市。一般来说,我们需要取得壳公司80-95%的股权。 买壳上市最适合于不急需资金的中小型企业,因为它并不能为公司带来新的资金。公司需要在完成买壳后,通过新闻发布、分析员评论及相关的造市活动来推动股票,以增资发股在二级市场为公司融集资金。但是,由于不需要经过漫长的登记和公开发行的手续,买壳上市大约只需要四个月的时间便可以完成,而成本方面也只需要50-60万美元左右。买壳上市最大的好处是可以100%保证成功上市,避免了在花费了高昂的费用后上市计划却因为许多不可预知的因素而流产的风险。

根据证券交易登记法登记:假如某家公司已经拥有一些自己固定的股东群体,在这种情况下,公司可以根据证券交易法登记成为OTCBB的上市公司。OTCBB是一个为全世界的经纪及投资者提供公司报价的报价系统。公司只需达到OTCBB的等级要求和符合其它上市条件,由市场庄家进行推动,就能使原本不流通的公司股票成为能在公开市场上交易的股票了。很多公司都采用这种方法作为其在公开股票市场上市的前奏,这是因为成为OTCBB上市公司的成本较低、为早期投资者提供股票流通性、吸引专业分析员的注意力并且还有利于公司的资本运作。

拆分上市:一家非上市公司可以通过向一家上市公司增发新股来达到上市的目的。所增发的新股首先需要向美国证券交易委员会进行登记,再由上市公司以放股利的形式将该新股发放给股东,将其“分拆”。在完成上述过程后,原本的非上市公司已拥有了原上市公司的股东群体,加上市场庄家的推动,“分拆”上市的公司就成为了一家拥有流通股的新的上市公司了。

目前为止,在上述的五种方法中,最广为中国公司采用的是IPO和买壳上市。采用IPO的有早期的华晨汽车、玉柴机械等,到科技股蓬勃时的UT斯达康、亚信、新浪等。但在近年,利用买壳上市的例子越来越多,其中包括山东龙凤集团、浙江万向集团、深圳明达汽车、四川电器、深圳雅图等。主要还是因为考虑到在上市所牵涉到的成本、时间及风险。

第二节 何谓买壳上市

所谓买壳上市,是指一些非上市公司通过协议转让、拍卖、二级市场收购流通股等方式,购买一些业绩较差、筹资能力弱化的上市公司,剥离被购公司资产,注入自己的资产,从而取得上市的地位,然后通过“反向收购”或资产置换等方式将自己的有关业务和资产装入上市公司,实现间接上市的目的。非上市公司可以利用上市公司在证券市场上融资的能力进行融资,为企业的发展服务。(中国企业海外发展中心网页、《电脑商报》的《资本之道:如何买壳上市》。)

“壳”实质上是一个公司的上市资格。买壳上市实际上包含了收购和反向收购两大步骤。前者为买壳交易,既非上市公司通过股票二级市场或内部协议转让的方式取得上市公司的控股权;后者为资产转让交易,上市公司反向收购非上市公司的资产,一般应为有发展潜力和很强获利能力的优质资产,即非上市公司将自己的有关业务和资产注入到上市公司中去,同时剥离掉壳公司的不良资产。一般而言,收购公司完成买壳上市之后,可以以自己公司的名称改变原有企业名称或以双方名称重新命名,并获得壳公司的财产权、所有权以及其他权利。

非上市公司除购买无业务的壳公司之外,当然也可以直接购并业务规模大、股本与流通量大、业绩优良的上市公司,但购并成本高,购并上市公司以后的业务通常会以原有业务为主,非上市公司合并的自身业务为辅。这种购并的主要目的是购并上市公司的业务和资产,与非上市公司低成本买壳上市的主要目的大不相同。

第三节 买壳上市实现过程概述

美国资本市场对壳资源交易有着比较完备的法律规定,我们依照美国在这方面的法律进行研究后为以下两种合并方式。

一种是“反向合并”。在美国资本市场上,大多数买壳是通过反向合并来进行交易的。此类合并进行之前,买壳方可能已经拥有部分壳公司发行的股份,但买壳方控制壳公司是通过对壳公司股东增发股份的对价,买壳公司的股东要将所持有的本公司的全部权益让渡给壳公司。壳公司在取得买壳公司全部权益后与买壳公司合并,买壳公司在法律上不再存在而是成为壳公司的一部分。在这个交易中,法律上的合并方是壳公司,被合并方是买壳公司,但实质上壳公司的控制权转移到了买壳公司股东的手中。正是因为这种合并在法律意义与意义上的合并方向正好相反,所以称为“反向合并”。

另外一种叫做“反向三角合并”。这种合并并非由壳公司直接向买壳公司股东增发股份,而是壳公司先成立一家所有资产都是壳公司股份的新的全资子公司作为交易工具,然后由这家全资子公司所持壳公司股份换取买壳公司全部股份,将买壳公司并入子公司。由于壳公司拥有子公司100%股权,因此,壳公司实际上与买壳公司进行了合并。

准备到美上市的外国公司,要花费大约20-60万美元,将这类公司 80 %至 90 %的控股权买过来进行名义上的合并。

合并后,即可在电子报价系统进行股票交易。经过一段时间的培育,股价上升到一定价位,例如8美元一股,就可进入股票交易所,大规模进行股票交易和集资,合并过程两至三个月。如果公司本身实力雄厚,经营良好,合并到正式进入股票交易所只需几周时间。

具体操作如下:

一、买壳公司,加入美国国际商务会员中心(AMSC)会员,支付项目商务服务费。AMSC提供专家免费评估。3-7 天左右完成初步评估。

二、评估通过后,如果达到买壳条件。AMSC 提供会员金融会计公司与买壳公司签定买壳合约。

三、在与美国金融会计公司签约后,买壳公司支付财务审计及法律服务的开支的15%。服务余款在融资后支付。

四、美国金融会计公司开始提供服务,10-20天左右完成商业计划书。。

五、AMSC 可为其成立一家美国公司或将提供一家美国现成公司来进行合并,并组成一家美国的合资公司,以此公司的名义去购买美国的上市空壳公司。

六、在第30-40天,与被购买的美国上市空壳公司达成协议后缴付其买壳费用的部分或全部。这笔费用用来采购买壳公司的股份。可待股份和全部文件交清支付部分费用,余款可在正式合并后缴付。部分买壳费用,也可以安排贷款或参分股共同支付买壳费用。

完成详尽的程序及细节后,将由AMSC及 美国金融会计公司提供最专业的顾问及服务。

第四节 买壳上市与IPO相比,具有哪些优势

在我国,并不是所有的企业都能通过IPO申请达到上市目标的。《公司法》对企业的IPO申请上市有比较苛刻的条件限制,而且,有关管理部门对民营企业IPO申请的审查相当严格。因此,预计民营企业进行IPO申请上市的路途将会是比较坎坷、艰辛的。尤其是2003年9月21日中国证监会发布通知提高IPO首发上市公司的门槛,明确要求除国有企业及有限公司整体变更外,必须成立股份有限公司满三年方可申请IPO,等等 ,这就基本上堵死了民营企业通过IPO申请上市,较快进入资本市场的的途径。

相比之下,买壳上市的优势在于:不因出身是“民企”而受法规歧视;避开IPO对产业政策的苛刻要求;不用考虑IPO上市对经营历史、股本结构、资产负债结构、赢利能力、重大资产(债务)重组、控股权和管理层的稳定性、公司治理结构等诸多方面的特殊要求;只要企业从事的是合法业务,有足够的经济实力,符合《公司法》关于对外投资的比例限制,就可以买别人的壳去上市。

另外,相对于IPO,买壳上市无论是在时间或成本上都较为经济,风险也较低。

一、 买壳上市不需要经过漫长的登记和公开发行的手续,因此大约只需要四个月的时间就够了。IPO需要的时间则较长,通常要一年或以上才能完成。相比较之下,买壳上市具有上市时间快,节约时间成本的优点,因为无须排队等待审批,买完壳通过重组整合业务即可完成上市计划,对比之下,完整的一个IPO上市计划预计最快也要耗3-5年。

二、 买壳上市的费用要比IPO的费用低得多。

以下是以IPO方式在NASDAQ上市的主要费用单项:

(一)直接费用

1. 律师费:25-100万美元

2. 审计费等:15-50万美元

3. 印刷:10-35万美元

4. 证监会登记费:总发行股本的0.000264%

5. 各州蓝天法登记费:1-5万美元

6. 股票交易所申请:5500美元+总融资额的0.01%

7. 股票交易所挂牌费:4-10万美元

8. 股票记录与转换费:1-3万美元

(二)隐藏费用

1. 顾问咨询费:10-50万美元

2. 路演:20万美元左右

3. 费:3-5万美元

4. 社交和娱乐费:1-10万美元

5. 邮资、电话和传真费:0.5-1万美元

6. 定期向美国证券管理委员会申报和披露已经电子化,但费用不等

(三)投资银行承销费用

承销商投资银行征求投资者兴趣来定价发行股票的商业行为。承销团的先期费用大约在10-100万美元范围。

通常IPO的前期费用至少要100万美元,通常情况下还会更多。买壳上市只需支付买壳费及股票推动费等其它杂费。据我了解,一般空壳公司的售价,如果是OTCBB市场上的上市公司,售价为20 - 35万美元;如果是OTC – PS市场上的公司,售价为15 – 18万美元。再加上其它有限的费用,买壳上市只需要30-60万美元便可完成。

三、 买壳上市不会受承销商的能力及市场状况的影响。IPO有时因为承销商推广不力或市场疲弱而遭遇困难,导致公司长时间无法上市。买壳上市则没有这个问题,可以100%保证成功上市。

四、 IPO需要公司拥有一定的经营历史和业绩。然而买壳上市不同,它不需要公司具备任何盈利的历史也能通过买壳上市而取得上市公司的地位。由于没有对公司业绩的苛刻要求,所以适用性更广。

五、买壳上市后,通过对资产与业务的重组可以改善上市公司的经营状况,保持良好的融资渠道,可以向社会公众筹集发展资金,通过向持控股地位的我集团公司购买优质资产,既可以使上市公司获得良好的经营项目,进一步提高经营业绩,维持再融资的可能,又可以使民营企业获得宝贵的发展资金,积极开拓市场,迅速发展壮大自身实力。同时,由于经营业绩的提高也可以提升公司的市场形象,尤其是有促使股价高于每股净资产,获得“溢价”收入,并在合适的时机卖出股票兑现其“溢价”增值部分,实现投资的保值增值。

当然,买壳上市相对于IPO的不同并不只是这些,二者可以说是各具千秋、各有利弊。到底都有哪些不同呢?或者说,二者分别具备哪些自己的特点、适合什么样的人群、上市后会遇到哪些不同的问题呢?

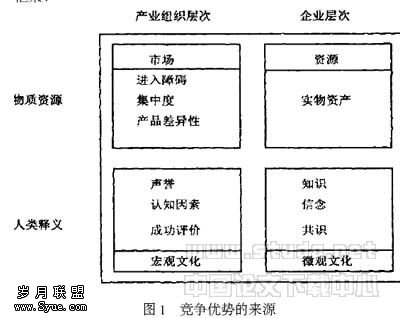

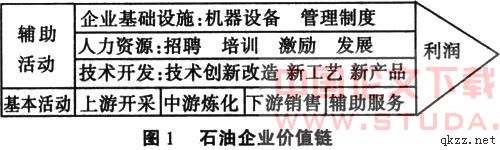

第五节 民营企业IPO与买壳上市差异比较

买壳上市与IPO无论从成本、时间、适用性、信息披露要求、上市场所还是筹资情况等方面,都存在着很大的差异,为了能够更清晰地说明二者在各个方面的不同点,我们可以将民营企业IPO与买壳上市的差异归纳到下面的表格中。

民营企业IPO 民营企业买壳上市

适用企业 具有条件、愿意上市并且可以承受IPO实践与成本的民营企业 1、 想节省上市时间与成本,并且尽快筹资的企业;

2、 本身不想筹资,但想使股份获得流通性的企业;

3、 IPO市场难以接受的企业

筹资 筹资与上市一体化。

本身是一个筹资过程,虽然有一定难度,但筹资比较容易 先上市,后筹资。

除了与盲资公司(注)合并能够直接获得资金外,与其他类型壳公司合并,本身并不筹资,买壳后筹资仍有难度。

成本 100-200万美元,占发行金额的24%-39%。 30-60万美元,不包括后续筹资成本。

时间 一年左右 一般2-4个月,最快可在1个月内。

纳税利益 无 可能有,因为许多壳公司有税损移后抵免(Tax loss carry-forwards),合并可以获得纳税收益。

是否已向SEC注册登记 发行注册登记+交易登记 交易登记(对于以前未进行交易登记的公司)+重大事项报告

信息披露 全面广泛 要求较低

上市场所 OTCBB、NASDAQ SMALLCAP OTCBB和PINK SHEET占3/4,NASTAQ SMALLCAP不足1/4

知名度 高 低

股东基础和交易状况 股东基础广泛牢靠,交易活跃 股东基础不如IPO,买壳上市前后交易活跃,股价波动频繁,投机性强,买壳上市完成后可能面临抛售压力

过程 步骤明确、过程清晰;公开性强,市场化程度高 透明度差,市场化程度低,可能遇到欺诈行为,壳公司可能存在法律、财务方面的问题

与市场状况的关系 受股市影响大,市况好时容易,市况差时难 受股市影响不大,一定程度上是IPO的补充

注: “盲资公司”(blind pool)一般是指为了与其他公司合并而设立并发行过股票、拥有一定股东基础的壳公司 (卞耀武,1999)。盲资公司没有任何业务,只在银行户头上存有现金,是纯粹的净壳。又称空白支票公司。

在以往的许多案例中,买壳上市绝大多数都没有达到预期的融资目的,以至于纷纷以失败告终。到底是什么原因导致这样不令人乐观的结果呢?下一章中我将列举一些比较典型的近年和往年的案例进行分析。第三章 有关海外买壳上市的案例分析

第一节 从筹资情况看往年的民营海外买壳上市

在往年在美国买壳上市的个案中,几乎很难见到真地从OTCBB市场最后升级到NASDAQ挂牌交易的案例,而由于筹资失败导致一蹶不振的公司倒是比比皆是。

其中,北京世纪永联一直被视为买壳OTCBB市场上市的成功案例,1999年11月,成立不到一年的世纪永联成功实现买壳上市。当年买壳交易完成之后该公司的股票由原来的9美分一度升至最高25美元,市值达到4亿美元以上。这在当年被誉为神话,并且有业内人士预测按照该股的走势,用不了很长时间,新公司的股票就能获准在NASDAQ交易了。转眼间几年过去了,媒体了解到世纪永联至今仍然停留在OTCBB市场上,股价已经跌至0.19美元,已经成为一只垃圾股。

究竟是什么原因导致买壳上市多数无法达到预期的筹资目标呢?

这是因为IPO是将“上市”和“融资”同时进行,而买壳上市则是将“上市”和“融资”分开进行。将“上市”和“融资”分开进行大大简化了买壳上市的程序,但却不能为公司直接带来新的资金。公司在IPO时有一定的估价,一旦完成上市过程及股票发行,公司就可以获得预期的资金。买壳上市需要在过后通过新闻发布、分析师评论及相关的造市活动来推动股票,以增资发股在二级市场为公司融集资金,融资额则取决于当时股票市场的表现。

此外,为说明OTCBB市场上市和融资是两个完全独立的过程,我们以深圳明华集团反向收购泛亚达国际公司为例,这是一个在买壳界极为经典的案例。

2001年8月,纽约纳斯达克柜台交易系统上一家名为泛亚达国际公司的上市企业经股东大会同意,正式改名为明华集团国际控股有限公司(交易代码由PNGR改为M GH A)。深圳明华在完成买壳上市后的第一件事情,就是宣布明华国际扩股2亿,首期扩充3000万股,发行价格每股2.5美元,全部以2美元的价格批给芝加哥投资集团总承销。在第一期1500万股已经售罄,第二批正在准备发售的时候明华国际在纳斯达克小资本市场的交易价格已经上涨到3美元以上。他们当年预计首期筹得资金6000万美元,约合人民币5亿元。明华集团踌躇满志,计划首期融资之后即着手环保汽车产业化。但是理想终究没有实现,据了解,4个月后,明华集团股价就跌到了0.9美元,后又在低位徘徊,最低达到0.18美元,至今尚未从OTCBB市场筹得任何资金。

买壳上市的操作方式在资本市场发达的美国已经有了几十年的,20世纪90年代以来平均每年都有至少500起案例发生,但是真正成功的案例屈指可数。有人从1999年~2001年在美国发生的买壳案例中选取了50起规模较大的进行分析,发现标准普尔小盘股指数增长了11%,而同期这50家公司的平均价值却下跌了67%。

同IPO相比,买壳的惟一好处是快,因为买壳对试图借壳上市的企业的要求要低很多,同时在程序上也可以省去相当多的麻烦。有人把买壳叫做"抄近道"。然而,欲速则不达。

下表列出了近些年来我国几家著名的公司在美国买壳上市之后的股价涨跌概况。

公司名称 上市时间 上市时每股价格 最高升至 后最低跌至

北京世纪永联 1999年11月 0.09美元 25美元 0.19美元

深圳明华集团 2001年8月 2.5美元 3美元 0.18美元

四川托普集团 2003年5月 0.2美元 1美元 0.05美元

IML集团 1998年10月 0.77美元 10美元 0.03美元

深圳蓝点 2006年3月 6.02美元 22美元 0.47美元

汽车系统 2003年3月 3.1美元 18美元 5美元

上表只是几个典型的例子,由于篇幅限制,这里就不多列举。由上面显示的数据已经可以看出中国公司在美国OTCBB市场进行买壳上市之后真正的筹资情况十分令人失望,往往无法达到企业最初希望达到的筹资数量,多数企业还不幸沦为垃圾股,从此一蹶不振。

第二节 从经营管理看买壳上市民营企业中存在的问题

这个学期初我曾经在北京良方药业股份有限公司实习过一段时间。这家公司于去年9月份完成买壳上市的前期过程,开始在OTCBB上市交易。在这期间,我发现一些光从股价涨跌等表面数据中很难看出来的问题。

我暂且不对该公司在美国能否得到预期的妄作评论,先分别从以下这些方面介绍一下公司的基本状况再作分析:

1.领导层的管理团队:良方药业的管理十分混乱,并且管理层都是通过家族或关系进入公司的,其素质普遍有待提高。公司上下没有明确的管理层次,部门划分也不是很清楚。每个管理人员能够决策的权限范围都非常有限,通常是遇到什么问题先请示老板,由老板一人说了算数。

2.产品生产方式:我曾经专门到良方药业下属药厂的生产车间去,发现条件十分简陋。机器设备倒是有几台,可是好像都不在运作,所有的流程,包括筛药粉、包装都是人工完成的,效率很低。

3.企业结构(控股分支机构):在国内与一家公司类似于近亲,虽没有明确说明二者是什么样的所有权关系,但大额资金往来很多,通常不经过帐面记载。

4.中国政府的产业扶持及态度:近两年,国家对医药界加强管理,很多不规范的公司和药厂都停产整顿,因此医药产业形势并不理想。

5.产品的营销方案:药厂由于没有大量稳定的客户群,因此并不大规模生产某种药品,而是接到订单后现加班赶工生产。

6.目前公司的财务信息披露:公司从美国聘请了一位CFO,只在事务所来审计之前帮助整理帐务。在我实习的那几天正赶上CFO来公司整帐。由于公司帐务漏洞百出,帐帐、帐表好多处不符,还有大宗未披露关联方交易,导致那美国人很郁闷的一直忙于帮他们找到错误,填补漏洞,以至于他尽管预计只在中国停留5天,最后却不得不将行程推迟了一个多星期。

7.未来市场前景和成长空间(国内和国际市场):医药永远是人们健康生活的重要保障。但是国内药厂、制药公司众多,竞争十分激烈,再加上国家对不规范的商家实行严打,所以在这个行业生存没有以前那么容易了。

8.融资的目的:由于近期的股票市场行情普遍看好,06年上市初期的确筹集到一部分资金。按理说,公司为了谋求发展,应该将筹集到的资金用于改善设备、研发新药、开拓市场或者是招揽高素质的管理人才来完善公司的治理。然而良方的老板却将资金用于添置汽车。以至于管理部门十余个员工每人都开着一辆公司给配备的档次不低轿车。药界的生命力来源于新药的研发,在目前国内药界并不十分景气的大环境下,能推出属于自己品牌的新药才是生存的关键。公司筹集到的资金没有用在最需要的地方,可见这也是私营企业管理不善的弊端。

9.升板NASDAQ的可能性:良方药业从管理结构到生产销售结构完全处于混乱不堪的状态下,融集的资金也没有主要用于发展生产、改善管理或者扩大规模。据其提供给审计人员的报表数据来看,该公司06年一年经营状况并不乐观,发展趋势也不是很明显。因此要想达到进入NASDAQ市场挂牌的要求,从我个人来说并不看好。

我们中国自古讲究“固本培源”,这是非常有道理的。只有自身的根基扎实了才能开始考虑向外发展。买壳上市也是这样,如果公司本身的经营管理都存在很严重的问题,那么光依靠外界的因素想快速谋求发展是不可能的。以上这些列举出来的因素,都是直接影响未来公司能否最终成功踏入NASDAQ的重要因素。而对良方药业关于以上基本状况,都是我在良方药业实习期间观察和发掘到的,虽然并不十分全面,但已经能反映出该公司在各方面存在的严重问题。

良方药业买壳上市的案例给我一个启示,就是由于买壳上市并不存在什么门槛限制,或者说是门槛很低,以至于想要通过这个方法融资的公司可以说是水平参差。一些经营管理方面很不规范的民营企业也想通过这种途径来进行融资,而资金到了手中却不能财尽其用。在良方时,我由于主要负责协助CEO整理帐务并兼职充当专业方面的翻译,因此也曾在公司款待CEO的时候与他们共同进出高档的餐厅、享受动辄近万元的奢华晚餐。这也说明融资失败和市场淘汰固然是买壳上市失败的重要原因,而民营企业家不善管理、奢侈浪费导致自掘坟墓的下场的也不在少数。抛开股市整体状况、舆论影响、股价波动以及政策差异等客观因素不谈,我国民营企业本身的综合经营管理素质方面的不足,也是导致如此众多买壳案例通通失败的重要原因之一。

第三节 中国民营企业海外买壳上市失败原因

从本章的前两节不难看出中国民营企业在美国买壳上市实在是败多成少,一般来说,企业从私有企业变成公众企业大致有一实一虚两个目的:实的是以合理的价格通过出售股份融入一笔资金,虚的是通过上市扩大市场影响力并获得后续兼并收购的资源以及低成本再次融资的可能性。究竟为什么绝大多数民营企业海外买壳上市除了折腾一遍自己都达不到目的。我认为可以大体将原因归为以下几点:

首先,除非壳公司本身有资金并且同意以股份置换的方式完成交易,企业在买壳的过程中是无法获得新资金的。既然买壳上市不能为公司直接带来新的资金,公司在花费数十万美元完成买壳上市后,又该如何进行融资呢?企业要想融入新资金就必须通过后续的定向私募或二次发行。买壳上市的公司无论是私募还是公募都有相当难度,特别是在市道不好的情况下。它们因为没有经历过艰辛的IPO煎熬会受到投资人的普遍质疑和特别审视。据我了解,到目前为止那些通过买壳进入美国OTCBB市场的中国企业几乎极少有在买壳之后从市场上融到过大额资金的。

其次,买壳对于提高市场影响力几乎没有任何帮助,原本不知名的企业买壳以后继续不知名。因为企业通过买壳上市,很难引起投行分析师的注意。由于没有主承销商,没有任何银行有义务对这只股票进行跟踪。市场的现实简单而残酷:没有分析师跟踪,股票就很难获得人们的关注;没有人关注,股票就不可能获得好的流动性;没有流动性,企业的股东连套现都很困难,就更不用说在公共市场通过增发股票进行融资了。因此,企业通过买壳上市在很多时候并没有一夜之间摇身一变成为一家真正意义上的上市公司。

第三,同IPO相比,买壳的交易成本(律师费、师费、财务顾问费等)虽然会低一些,但如果达不到目的,再低的成本也显得过高。在美国OTC市场一个净壳的收购成本一般在30万至60万美元之间,在香港主板一个质量比较好的壳大约需要人民币5000万到8000万元。企业在没有收到一分钱现金的情况下反而要先付出一笔可观的费用。此外,维持上市地位的和会计师费用也是不容忽视的,对那些没有在买壳过程中融到现金的中小企业来说,这笔费用更成为一个沉重的负担。这还只是表面成本。由于企业买壳后通常很难获得很好的流动性,在股票价值上相对于同类IPO企业往往要打相当大的折扣这种隐性成本对企业来说比那些表面的律师费和财务顾问费还要高得多。

第四,企业上市的一个重要目的是获得后续兼并收购的资源。而通过买壳成为上市公司,由于股票的流动性有限,因此在并购中其股票并不能像现金一样成为卖方普遍接受的硬通货。上市公司的资源优势因此荡然无存。

第五,欲上市的企业自身是否具有在公开市场上竞争的实力与优势直接关系到上市之后企业的发展速度和发展前景。就算是可以通过买壳上市筹集到资金,如果企业不具有好的发展战略和管理模式,资金没有被合理的利用,也无法使得企业得到发展。并不是所有的人都有用手上的资金创造财富的能力。

最后一点,也是最可怕的一点,企业买到的壳中可能隐藏着财务黑洞、隐含债务和法律诉讼。无论是因为战略不明、管理不善还是外部市场和竞争环境的恶化,企业沦为壳的过程往往是顽强挣扎求生以至无所不用其极的过程,出现财务黑洞、隐含债务乃至法律诉讼都是正常的,因此市场上真正干净的壳寥若晨星。

第四章 买壳上市的主要误区

很多中国民营企业以为在美国买壳上市就是在NASDAQ上市。然而,事实并非如此。多数此类上市必须先经历一个被称为NASDAQ预备市场的、名为OTCBB的市场。OTCBB是一个与NASDAQ完全不同的独立市场。

第一节 OTCBB市场概述

那么OTCBB到底指的是什么呢?OTCBB市场的全称叫做Over the Counter Bulletin Board,即场外柜台交易系统,是一个能够提供实时的股票交易价和交易量的报价系统,开通于1990年,主要是为了便于交易并加强柜台交易市场的透明度。由于OTCBB是由NASDAQ的管理者全美券商协会(NASD)管理,并且OTCBB的股票也是由做市商(Market Makers)通过NASDAQ工作站II进行报价,所以很多人包括一些媒体把OTCBB错误地等同于NASDAQ市场。事实上,两者有着本质上的差别。OTCBB是一个完全不同于NASDAQ的独立市场,它既不是NASDAQ市场,也不是其一部分或者所谓的NASDAQ副板。

OTCBB只是一个会员报价媒介,并不是发行公司挂牌服务机构,与NASDAQ相比,OTCBB既没有挂牌(listing)条件和标准,也不提供自动交易执行体系,也不与证券发行公司保持联系,对做市商的义务也与NASDAQ不同。

与NASDAQ相比,OTCBB以门槛低而取胜,它对企业基本没有规模或盈利上的要求,只要有三名以上的造市商愿为该证券做市,企业股票就可以到OTCBB市场上流通了。那些既达不到在NASDAQ全国市场(National Market)或纽约证券交易所(NYSE)、美国证券交易所(AMEX)等主板市场挂牌交易的条件,也达不到在NASDAQ小资本市场(Small 0.Cap)上挂牌上市要求的公司的股票,往往在OTCBB市场上交易。截至2004年5月底,在OTCBB上交易的证券约3300种,做市商235个。由于这个市场上充斥着很多由于各种原因而形成的很便宜的壳公司,中国企业由于不了解OTCBB市场的真实情况,误认为在美国买壳上市之后就相当于成功踏入NASDAQ,于是纷纷到此买壳上市,这样就形成了中国好多民营企业盲目买壳上市的误区。

第二节 盲目进行买壳上市的误区

从融资功能上讲,OTCBB对于投资者来说并不是一个好的选择,因为OTCBB基本上没有融资功能。前面的章节中对IPO于买壳上市的对比中也可以看出,买壳上市的上市与融资是两个独立的过程。从买壳上市的过程来看,买壳并不等于融资,买壳的过程不会带来任何新资金的流入,除非壳公司本身有大量现金并同意以股份置换的方式完成交易。企业想要通过买壳融资就需要通过后续的融资策略,比如定向私募或者二次发行等。而在美国,相关的法律法规对超过100万美元的私募有较多限制,而OTCBB上的平均股价0.09美元使得二次发行也同样融不到多少资。这使得最终能在OTCBB上实现融资的公司屈指可数。中国上市较早的世纪永联是在OTCBB上融到资的为数不多的企业之一,但其董事长兼技术总监赵晓侠仍坦言:“如果仅仅为融资而来,在目前环境下到OTC上市毫无意义”,“投资者都已变得十分谨慎,而在NASDAQ主板有的是风险小、收益好的企业,没有什么业绩的OTC公司若想公开增发股份很难成功”。

很多中介机构都在不同程度上误导投资者,把OTCBB称为NASDAQ的副板市场,并大力宣传以后可以从OTCBB升入NASDAQ市场,导致中国好多民营企业纷纷想方设法买壳,以在美国资本市场中获得上市资格。实际上,美国相关法律规定,企业满足下列条件才可向NASDAQ提出申请升入NASDAQ小型资本市场:(1)企业的净资产达到500万美元或年税后利润超过75万美元或市值达5000万美元;(2)流通股达100万股;(3)最低股价为4美元;(4)股东超过300人;(5)有3个以上的做市商等。可见,从OTCBB上升到NASDAQ市场可以说是路途漫漫。

由于民营企业家们对买壳在美国上市的认识中形成了这样的误区,导致了中国企业盲目的买壳,甚至好多为的就是满足虚荣心,一圆NASDAQ之梦。然而,许多曾经在OTCBB上辉煌过的“中国神话”如今都已经变成了过去,并且一去不复返,一度的“明星股”世纪永联、深圳明华、蓝点软件曾股价高达20多美元,但现在却已与垃圾股无异,多数中国企业在OTCBB的股价不足0.5美元。

企业家们如果不能客观全面的去看待买壳上市这个问题,依旧盲目追逐买壳热潮,恐怕也难逃有一天沦为垃圾股的命运,等到自己公司的股票在OTCBB无人问津的时候再后悔已然来不及了。

第五章 结 论

通过这篇对于中国民营企业在美国买壳上市的研究,可以得出以下几个结论:

买壳上市比IPO更为便利、快捷,更具可控性。买壳上市时收购方在短期内迅速提高自身的商誉和融资能力,可以规避IPO上市繁琐的程序、降低上市成本。

随着民营企业的发展,对资金的需求已经非常强烈。由于在国内存在融资困难,因此民营企业将目光投向了海外资本市场,希望通过海外上市达到融集自身发展所需要的资金、提升企业形象、改善企业公司治理结构的种种目的。

美国资本市场上壳资源的交易方式主要分为“反向合并”和“反向三角合并”。其中,前者更为普遍。此外,买壳上市成功除了收购方案的可行以外,收购整合也非常关键。

中国民营企业在美国买壳上市之后多数没有筹集到预期的资金,反而股价一直在低位徘徊,而从OTCBB升板到NASDAQ就更加希望渺茫了。在以往众多家公司买壳上市的案例中,最终在NASDAQ修成正果的屈指可数。

由于信息的不完全,以及一些中介机构纷纷误导,民营企业纷纷在美国买壳上市形成了一种盲目追求上市的误区。这种误区出现主要是由于中国民营企业家对美国资本市场缺乏了解,加上急于求成的心理造成的。许多根本不具有上市条件和实力的民营企业甚至没有规范化的管理就想通过买壳上市来达到一夜暴富的目的。我站在个人的角度奉劝这些企业家先从提高本企业自身的实力开始做起,不要在不法中介的鼓动之下由于虚荣心作祟头脑一热就作决定,导致冲动下最后葬送了辛辛苦苦一手创立的公司,那个时候再后悔已然来不及了。若想真正的提高公司的竞争力,在市场中长盛不衰,还是应该先把本身的根基打稳,再想着通过筹资扩大业务扩充市场。并非捷径不可取,只是不要留下欲速则不达的遗憾。如果真的打算进行买壳上市,那么在实施之前不妨多各方专家对买壳上市的意见和建议,充分了解美国资本市场的游戏规则,谨慎选区合适的壳资源,在最大程度上降低上市后的融资风险。

资料来源和参考

1、《企业并购的学解释》,殷醒民,上海财经大学出版社,1999年

2、《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题通知》,2001年

3、《中国公司如何在美国上市融资》,2005年

4、《民营企业海外上市障碍及对策研究》,李明惠,于秀艳,2004年

5、《美国证券市场结构对我国的启示》,李志敏,经济导报,2000年

6、《民营企业海外间接上市的思考》,王淑敏,辽宁工程技术大学学报,2003年

7、《中外资本市场比较研究》,邢天才,东北财经大学出版社,2003年

8、《海外买壳上市的骗局》,郎咸平,国际融资,2004年

9、《美国纳斯达克买壳上市陷阱》,汤新宇,经济观察报,2006年

10、《买壳上市,民营企业进入资本市场的最佳途径》,中国企业海外发展中心

11、《美国上市壳资源市场研究》,陈晋平,证券市场导报,2003年

12、《上市公司收购管理办法》,中国证券监督管理委员会,2002年9月

13、Britt Erica Tunick, Going the Backdoor Route to an IPO, Financial Strategies, Feb 2004 (本文后附原文以及译文。)

(Britt Erica Tunick,《从买壳上市到IPO》,《金融策略》,2004年2月)

14、, Corporate Counsel Magazine, July 2001