国有企业实行分享制的合意性研究

四、分享制与国有的效率

所谓企业效率,指的是企业收益与成本的比较,用公式表示即为:

EE=(TR-TC)/TC

式中,EE代表企业效率,TR代表企业的收益,TC代表企业总成本。给定企业收益,则企业效率取决于企业成本的大小;给定企业成本,则企业效率取决于企业收益。

转轨过程有企业效率现状可以概括为两句话:国有企业效率是逐步提高的;相对于非国有企业而言,国有企业效率还较低下。

国有企业效率是逐步提高。这表现为劳动生产率的提高,单位产品可比成本的降低、单位物耗的减少等,特别是,衡量技术进步作用和生产效率提高的“全要素生产率”持续改善。

有学者的研究表明,80年代以来国有企业经营绩效是有所改进的,TEP(全要素生产率)每年平均增长2.58%。[16]

另一些学者的研究结果也表明,[17]继80年代国有企业的生产率水平有了较大幅度的增长之后,进入90年代,又出现了进一步增长,企业的生产效率不断提高。如果说80年代国有企业生产率增长的主要源来自体制改革,那么,在90年代国有企业生产率的增长中,除了体制改革带来的效率提高外,生产率增长的主要源泉是国有企业生产技术水平的提高,全要素生产率对产出增长的贡献率为47.41%。这一数值虽然并不十分理想,但是,至少比80年代有所提高,表明国有企业的效率在不断改善,而并不象一些人所批评的那样,国有企业的生产效率越来越恶化了。

相对于非国有企业,国有企业效率还较低下。

国有企业效率逐步提高是从纵向来观察的。如果从横向把国有企业效率与非国有企业效率进行比较,那么国有企业效率则较为低下。下面以国有工业企业为例。

首先,从人均实现工业增加值来看(以年产品销售收入500万元以上的企业为例),国有企业工业增加值增长率明显低于股份制企业和三资企业及工业增加值的平均水平,只高于集体企业。见表

2001年工业增加值

项目 国有及国有控股企业 集体 股份制 外商和港澳台投资企业 总的工业增加值

绝对数(亿元) 15198 3141 8086 6622 42607

增长(%) 8.1% 7.2% 10.4% 11.9% 8.9%

资料来源:《中华人民共和国2001年国民经济和社会统计公报》,《中国统计》,2002年第3期。

其次,从每元工资实现的增加值和每元工资创造的利税总额看,国有企业与非国有企业也有一定差距,1995年,私营企业每支出1元工资创造的增加值最高达5.97元,股份制企业为4.45元,外商投资为5.72元,港澳台投资为4.08元,其他经济为4.38元,而国有工业企业只比集体(为3.28元)联营(3.34元稍高)。[18]

再次,与非国有企业相比,国有企业全要素生产率也最为低下。林青松利用1981—1990年数据分别对国有企业、城市集体企业和乡镇企业的全要素生产率进行了估计和概算,结果是,1981—1990年中国有企业的全要素生产率的增长率是最低的,为1.52%,不仅大大低于城市集体企业的7.89%,也低于乡镇企业的2.37%。刘小玄、郑京海、比格森为了对三种所有制企业的主要素生产率进行比较,在超越对数生产函数中添置了所有制虚拟变量,用来反映不同所有制企业之间全要素生产率的差异性。他们的估算结果表明,平均而论,国有企业全要素生产率明显低于乡镇企业,前者相当于后者的40%—60%左右,与城市集体企业相比,国有企业全要素生产率也是最低的。[19]

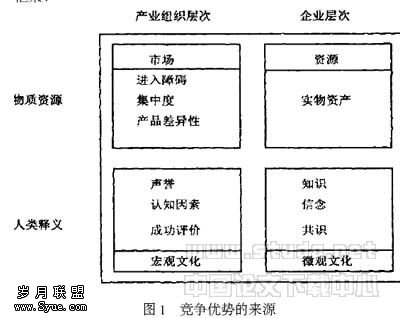

造成国有企业效率相对低下的根本原因,我们认为在于国有企业与非国有企业的产权差异,因为国有企业区别于非国有企业的根本点在于产权的不同安排。国有企业的产权属于国家,其产权是行政权力加市场权利构造,市场权力服从于行政权力。而非国有企业则是市场权利构造。反映在效率上,前者因主要靠政府求生存,以“父爱”为依托,从而缺乏提高效率的激励,而后者必须依靠市场求生生存,以竞争争优势,从而具有较高的效率。

我国学者刘小玄曾对“国有企业与非国有企业的产权结构及其对效率的影响”进行过专门的实证研究。[20]刘小玄认为产权结构的差异“无非是对财产使用权、财产处置权和剩余支配权的各种不同程度上的分割和让渡”。因此,她是从剩余支配权与经营管理决策权两个方面来进行分析的。她的实证研究表明,产权结构差异是效率差异的重要原因。刘小玄为什么认为产权结构差异是效率差异的重要原因,而不定论说是根本原因,在我们看来,主要是刘小玄考虑到还有另外一些影响企业效率的变量,如市场竞争、人力资本因素和其他因素。但是如果我们再深入地分配一些产权结构差异与其他影响因素的相互关系,则不难得出产权结构差异是企业效率差异的根本原因这一结论。因为其他影响因素对企业效率的影响作用归根到底是受企业的产权结构制约和决定的。

那么,分享制是如何提高国有企业效率的呢?我们知道企业效率等于企业收益-企业成本/企业成本。分享制就是一方面使企业成本降低,另一方面使企业收益增加来提高企业效率的。

首先,在传统的支薪制公司中,由于经营者、生产者与所有者效用函数不同,因而存在着高昂的代理成本。而在分享制公司中,经营者、生产者与所有者效用函数存在较大程度的一致性,经营者、生产者、所有者成为命运共同体,自我监督与经营者、生产者相互监督取代了单一的所有者对经营者、生产者的监督,因而监督成本降低了。同时,由于分享制确定的只是一个分享的比率,利润多,则分享多,因此,经营者、生产者会自觉努力节约生产资料,提高其使用效率,加速其转化,从而节约了不变资本。

其次,由于分享的是可分配的合作剩余,合作剩余多,则分享得多,因此,人力资本所有者会主动地增加人力资本的供给,增加活劳动的凝结,创造更多的新价值,从而使企业总收益增加。

与注释

[1]马丁..魏茨曼.分享[M].北京:经济出版社,1986.

[2]詹姆斯·米德.分享经济的不同形式[J]. 经济体制改革,1989,(1).

[3]省略

[4]如翁君奕.支薪制与分享制:公司组织形式的比较[J]. 经济社会体制比较,1996,[5];何维达等.论分享制公司及其治理结构安排[J]. 上海经济研究,2000,(7),等。

[5]省略

[6]马丁.魏茨曼.分享经济[M]. 北京:中国经济出版社,1986.

[7]参见翁君奕.支薪制与分享制:现代公司组织形式的比较[J]. 经济社会体制比较,1996,(5);何维达等.论分享制公司及其治理结构安排[J]. 上海经济研究,2000,(7),等。

[8]樊纲.两种改革成本与两种改革方式[J]. 经济研究,1993,(1).

[9]在分享制的不同形式中,给定资本与劳动的分享比率并非收入分享制独有的特征,他同样适用于分享制的其他形式。如利润分享制是在工资不变的情况下,对企业剩余的分享给出一个比率;又如,职工股份所有制计划是通过给定资本与劳动之间的股票持有量来给出分享比率的。

[10]马丁.魏茨曼.分享经济[M]. 北京:中国经济出版社,1986,(63).

[11]青木昌彦.对内部人控制的控制:转轨经济中公司治理的若干问题[J]. 改革,1994,(6).

[12]吴敬琏.国有大中型企业公司化改革的难点及对策[N].经济日报,1995,2(26).

[13]费方域.企业的产权分析[M].上海:上海三联书店,1998,(156).

[14]“廉价投票权”的含义请参见张维迎.企业理论与中国企业改革[M]. 北京:北京大学出版社,1999,(107).

[15]詹森、梅克林.企业理论:管理行为、代理成本与所有权结构[J].所有权、控制权和激励[C].上海:上海三联书店,1998(5—6).

[16]王王君.国有企业的经济绩效分析[J]. 经济研究,1996,(8).

[17]张荣刚.国有企业的产出增长和要素贡献分析[J]. 经济研究,1997,(6).

[18]刘洪.大透析:中国现状诊断与建议[M].北京:中国出版社,1998,(193).

[19]林青松等.企业效率理论与中国企业的效率[J]. 经济研究,1996,(7).

[20]刘小玄.国有企业与非国有企业的产权结构及其对效率的影响[J].经济研究,1995,(7).

[21]诺思.经济史中的结构与变迁[M].上海:上海三联书店、上海人民出版社,1991,(226).

[22]诺思.论制度[J].经济社会体制比较,1991,(6).

[23]“消极货币”指的是纯粹的企业财务资本,与“积极货币”即人力资本相对应。参见周其仁.市场里的企业:一个人力资本与非人力资本的特别合约[J]. 经济研究,1996,(6).

[24]转引自林青松等.企业效率理论与中国企业的效率[J] . 经济研究,1996,(7).

[25]转引自王斌.企业职工持股制度的国际比较[M].北京:经济管理出版社,2000,(30).