论信息化企业组织结构的变革

【摘要】以信息技术和信息资源的广泛应用为基础的信息化正改变着传统的企业管理组织模式。本文首先明确了信息化企业的范围,并阐述了信息技术的对企业组织结构的影响;接着归纳了信息化企业组织结构的基本特征;最后探讨了信息化企业组织结构的新模式,并指出了信息化企业组织结构变革应注意的几个问题。

【关键词】信息化企业 扁平化 虚拟企业 企业集群1

【Abstract】Information technology and enterprise informationization of wide application of information resources change the traditional mode of management organization of enterprise. This paper has defined the ranges of information-based enterprises and explained the impact on enterprise's institutional framework of development of the information technology at first; Then sum up and happen information-based enterprise essential feature of institutional framework; Probed into the new mode that information-based enterprise's institutional framework and point out that information-based enterprise's institutional framework improve and should notice several questions finally.

【Key words】e-enterprise; flatting; virtual enterprise; enterprise clusters

【综述】

一、研究背景与现实意义

信息技术(IT)是人类20世纪的最大发明之一,也是我们在21世纪创造一个新时代的有力工具。正如蒸汽机带来了革命之后,无数新技术的革新和发明使得人类的生活和工作发生了根本的变化一样,半个世纪以来信息技术的飞速发展,已经使得我们的思想意识日新月异。进入20世纪90年代以后,由于世界环境的发展变化,技术尤其是信息技术突破性的进展和广范围的应用,市场竞争的日趋激烈和国际化,这使得管在管理思想、方法、手段和组织等诸多方面都有重大的发展。其中信息技术的应用对组织结构的影响最为明显。

随着市场竞争的日趋激烈,外部环境变化加快,企业需要及时获取外部信息,必须有一个快速对外部变化作出反应的组织。信息技术为建立种组织提供了必要的技术平台。我国企业开始利用现代的信息技术手段来替代传统的信息手段,国内掀起了信息化的热潮,然而我国企业信息化成功的比率并不高,究其原因很多,其中最根本的是没有更新管理观念,仍用传统的管理方式来管理企业。企业管理的主体是人,人类的思维过程实际上是信息的加工和整理过程。企业管理过程实际上也就是企业信息的输入、输出和反馈过程。信息技术的发展不但使企业管理发生了较大变化,而且要求企业组织结构做适应性调整。在应用信息技术的基础上对组织结构进行调整或者是重新设计,建立以信息为基础的组织结构,从而实现高效率,快速反应,灵活性强,适应性强和责任性强的现代企业组织。

二、组织结构研究现状

早期关于组织结构的研究主要是关于正式结构——组织成员间的正式关系,在20世纪50年代前,有两个学派占主导地位,一个是直接控制学派,另一个是标准化学派。第一个学派的早期代表人物有亨利?法约尔(Henri Fayol),路德?古利克(Luther Gulick)和英国管理学家林德尔?厄威克(Lyndall F.Urwick),他们主要关心正式权威,即组织中直接控制的作用。第二个学派包括了两个相当著名的研究者:美国的弗雷德里克?泰罗(Taylor.F)和德国的马克斯?韦伯(Max Weber),前者倡导工作的标准化,而后者认为组织中的活动须是规则、工作描述和训练所构成,所以组织就像机器一样,是一个“层峰式结构(Bureaucratic structure)。

20世纪60年代后,关于组织结构的研究修正了这两种极端的观点,开始综合地来看待组织结构问题,如正式与非正式组织的关系,直接控制及标准化与相互调整之间的关系等。美国经济学家盖尔布雷斯(John Kenneth Galbraith)在1973年对波音公司的组织结构的研究中提出了一个描述各种协调机制之间关系的概念图式,他首次清楚地阐明了现代相互调整机制的作用,这些研究都表明:正式和非正式的组织结构是相互缠绕在一起的,往往很难区分。

三、组织结构研究的新进展

20世纪60~70年代的另一学派的研究称之为“权变理论”(contingency theory),主要探讨组织结构与组织所处情境之间的关系。他们反对存在着一个最好的组织结构形式的观念,认为组织结构的确立不管是根据直接控制、标准化,还是相互调整,都应根据组织所处的情形来设立。英国的伍德沃德(Joan Woodward)开创性的研究表明,组织的结构与其生产技术系统有极密切的关系,大规模生产企业似乎更需要早期研究者所提倡的正式组织结构,而小规模的企业对松散一点的组织形式更合适,更依赖相互调整。两位来自哈佛大学的研究者劳伦斯(Paul R.Lawrence)和洛斯(Jay.w.Lorsch)在对美国的集装箱、食品和塑料三个行业的研究中发现:企业所处的环境条件明显地影响了其对组织结构形式的选择,集装箱行业的企业结构最简单,其稳定的环境依赖于直接的控制和标准化,动态和复杂的塑料企业倾向于相互调整,而食品业处于两者之间。

关于组织结构与员工心理因素的关系,Worthy对西尔斯-罗巴克的公司组织结构与10万职员的情绪关系进行了12年的研究。其结果表明:①组织结构越复杂,便越可能造成管理人员和雇员之间的不良关系。②把工作分成越来越小的单元,把部门分成小部门,经常会造成低产量和工作干劲差。③过分复杂、过分职能化的组织结构的特点是需要任用以强制作用为管理手段的领导人。另外,Worthy还比较和对照了西尔斯的各级组织结构。他的分析是:层次较少、控制幅度较大的组织所形成的组织结构就不那么复杂。根据Worthy的研究,西尔斯的经理们发现,控制幅度较大的组织结构与最大限度的权力分散可以培养自力更生精神、主动性和决策能力。Worthy的结论认为,加大企业组织结构的控制幅度是设计组织的最好的办法。利姆?W?波特(Lyman.W.Porter)和爱德华?E?劳勒三世(Edward.E.lawler Ⅲ)对高耸型及扁平型组织结构中的管理人员的工作态度进行了研究,用询问的方法调查了1900多名管理人员,结果指出:①在雇员少于5000人的公司中,扁平型组织结构中管理人员的工作态度比高耸型组织结构中管理人员的工作态度更积极;②在雇员超过5000人的公司中,高耸型组织结构中的管理人员工作态度更积极些。因此,波特和劳勒认为,扁平型组织结构与高耸型组织结构比较,并不存在明显的全面的优越性。Worthy则支持扁平型结构优于高耸型结构的论点,然而波特和劳勒的研究却使人们得不出这样的结论:扁平型结构较有利于改进管理人员的工作态度。

20世纪70年代,对50多项有关组织结构研究的评论再次重申了组织结构与雇员的态度和行为之间的难以令人信服的关系。评论指明,看出简单的因果关系的努力肯定会失败;组织结构跟雇员满足感和工作成效的关系问题远远没有得到完全一致的认识。

赫泊特?亚?西蒙(Herbert A. Simon)认为一个企业的组织结构的建立必须同决策过程联系起来。组织的部门设立也须以决策类型为依据。他把组织分成三层,最下层是从事基本的操作过程的;中间一层是从事程序化决策制定过程的;最上层则是从事非程序化决策制定过程的。他认为随着组织中人数的增加,人与人之间的关系就以指数式迅猛增加,人与人之间的信息传输量至少以相同比例增长。如果组织分成次单元,那么每个成员只需了解该单元内每个个别成员活动的详尽信息和其他单元的一般情况的信息,信息传递量相对就少得多。在分层等级结构中,组织的复杂性同规模无关。因为无论组织规模发展多大,由于分层和分等级,每个经理不管职责大小,也不管处于什么地位,总是只需和几个下级、几个上级、几个平级的经理合作,他们所直接联系的人数都大致相同。很明显,西蒙倾向设立小单元、多层次的组织结构。

美国著名管理学家彼得?德鲁克(Peter F. Drucker)认为[1]:以信息为基础的结构是扁平的,管理层次比传统结构要少得多。这些被清除掉的层次,不是权力层次,不是决策层次,甚至不是监督层次。它们是信息的中转站,其功能就类似电话线中的助推器,对信息进行收集、放大、重组乃至发送——所有这些工作,非人的“信息系统”能做得更好。对于那些“协调”而不是“干”的管理层次尤为如此,如群体负责人,助理官员,或地区销售经理之类的层次。但是,那些继续保留在以信息为基础的组织中的管理层次会发现,它们面临着要求更高、更多、责任更大的工作。

以信息为基础的组织结构,使得著名的“控制幅度”原则失效。依照这一原则,向一位上司汇报的下层人数是严格限制的,5至6个是上限。这一原则正被一个新的原则所取代——“沟通幅度”原则:向一个上司汇报的下属人数的限额,只是取决于下属人员承担向上、向左右沟通和联系之责任的意愿。“控制”,本来就是获得信息的能力。信息系统能更好地提供这种能力,能比向上司汇报做得更快、更准确。

美国学者哈默(Michael Hammer,1991)和钱皮(James Champy,1993)认为,企业要想适应环境的变化,必须要在机信息技术应用的基础上,重新审视整个企业生产经营过程,并对企业的组织结构和工作方法进行“彻底的、根本上的”重新设计,进行企业流程的彻底改造,只有如此企业才能摆脱已经被制度化、甚至固定化了的传统观念,才能建立适应信息时代要求的企业组织,使企业重新焕发出新的活力。

在国外对组织结构形式不断研究的同时,国内许多企业与研究人员也逐步认识到现行的组织结构与快速变化的社会的不适应性,开展了这方面的探索研究。20世纪80年代,国务院体改办经济体制与管理研究所副所长陈立提出,要对新形势下的组织结构进行重新研究[12]。他认为,金字塔式的组织结构,信息在传递过程中会歪曲、消耗,而结构式的组织结构可以改变这一点,但它会改变“组织模式和权力分配”,因而,这就需要进行管理心理学的研究。

复旦大学芮明杰教授等在柯达(上海)有限公司进行了“中层革命”研究[13],通过减缩组织中间管理层,改变中层管理人员的工作性质,进行组织结构的调整,具体地是将以职能部门为主体的组织结构变为以按具体产品生产内容而设置的各种流程小组为主体的组织结构,经过“中层”组织变革后,组织形象大为改善,顾客满意度和工作效率大为提高。

目前国内大中型企业的组织结构基本上已从改革开放初期的直线职能制(unitary functional form)或称金字塔结构转向事业部制(multidivisional form),企业按产品、客户、地区等设立事业部,每个事业部都是一个有相当自主权的非独立组织,但资源控制在最高层,这种组织结构比较适合“规模经济”,但却难以适应信息化的社会。因而国内大中型企业在组织结构建设上的战略定位应当是:在对业已形成的M型组织结构进行全面改造的基础上,对建立新型的信息化组织结构进行研究和准备。

四、主要观点、创新点与研究方法

1.主要观点

(1)信息化企业是企业内部和外部(或前台和后台、上游和下游)的业务、各个环节的业务都实现了数字化(电子化)的企业,包括数字管理、数字制造和数字营销。

(2)以信息为基础的组织结构呈现出扁平化、团队化、集成化、小型化、边界柔性化、网络化、虚拟化等特征。

(3)随着信息技术的发展和在企业各项管理中广泛应用,信息化的组织出现多种新模式,主要有网络组织,虚拟企业,战略联盟,企业集群等。

(4)信息化企业组织结构变革的最终方向是建立能自我学习的学习型组织,适应外部不断变化的环境。

2.创新点

强调建立以信息为基础的组织结构。组织重点不是如何加强控制,而是如何利用信息技术进行组织内部与组织外部沟通与协调,激发组织的学习潜能和创造力。以信息技术的应用推动组织结构的变革,以组织结构的变革来促进信息技术的深入应用。

3.研究方法

采用综合分析的方法,从组织内部与外部两个角度出发,分析信息化企业组织结构的基本特征,并归纳了信息化企业组织结构的新模式。

【正文】

引言

以现代信息技术、知识产业的迅猛发展为主要标志的知识信息经济已初见端倪。面对知识信息经济的挑战和所带来的机遇,世界各国的信息化建设正全面展开。而要实现国民经济信息化,一个重要的战略措施就是大力推进企业信息化,应用信息技术对企业进行改造,促进产品结构调整,根据市场需求增加产品的技术含量,增强市场竞争力,使企业实现从粗放型增长向集约型增长的转变。企业信息化不仅带来了企业的技术进步,同时也引发了管理思想、管理方法、管理手段、管理组织等诸多方面的变革,其中对企业管理组织结构的影响尤为深远。

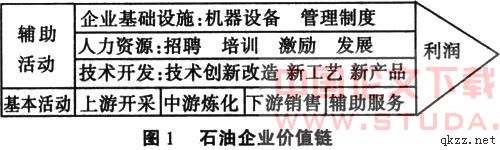

一、信息化企业的内涵及信息技术对企业组织结构的影响

1、信息化企业的内涵

信息化企业(e-Enterprise)是通过使用数字技术使企业的战略选择发生变化,并使选择范围大大拓展的新型企业。按照这个定义,光有一个很大的网站、一批触网的员工,甚至安装了价值昂贵的企业管理软件是不够的。信息化企业必须能够利用数字技术为客户和企业员工设计全新的价值理念,发现创造和捕捉利润的新方法,并最终实现战略差别化的真正目标:企业之独特性。从这个角度看,信息化企业是企业内部和外部(或前台和后台、上游和下游)的业务、各个环节的业务都实现了数字化(电子化)的企业,包括数字管理、数字制造和数字营销。由此看来,无论这种新型互动关系是企业对企业、企业对消费者、企业对内部,还是消费者对消费者,如果认为信息化企业仅仅是在网络上销售产品,那是片面的,因为如果没有快速反应的数字化后台(管理、生产),将无法履行和执行前台(客户)的定单,进而无法响应客户的个性化需求。一个真正的信息化企业将大大促进和改观整个组织的效率、速度和创新能力,进而实现大幅度增值。此外,信息化企业与IT企业的区别:信息化企业不仅包括提供信息技术服务的IT企业,以及与IT紧密相关的IT相关企业,而且包括那些采用信息技术成功信息化了的传统企业。

2、信息技术发展对组织结构的影响

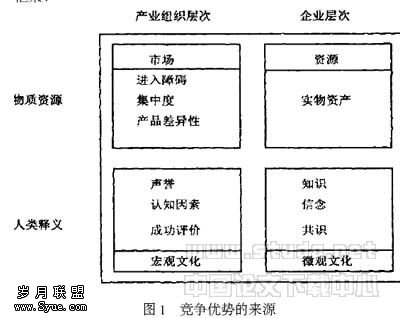

环境的复杂和多变,要求企业的组织更富有弹性。其弹性主要反映在企业组织内部沟通和组织之间协调两个方面。信息技术可以通过提高组织的适应能力和反应能力来增强企业组织对外部环境反应的灵敏度,以及组织内部各部门之间沟通和协调的能力。企业对信息技术的利用、信息资源的开发、信息化人才与企业人员素质的培养与提高以及对信息技术发展的支持状况等方面综合反映了企业的信息能力。企业信息能力的强弱,在很大程度上影响组织正常发挥其职能。若组织结构不合理,就无法充分利用企业的信息技术,无法形成企业强大的信息能力。信息技术对企业组织结构的影响是多角度、多层次的,主要表现在以下几个方面:

(1)信息技术要求企业组织形成环境——目标——结构体系。企业信息收集的形式取决于外部环境的刺激以及组织目标与现实差异的程度和方向。利用信息技术对企业环境信息进行收集、整理和加工,使企业组织与外部环境保持良好的沟通和协调, 是企业组织保持动态平衡的保证。同时,组织目标的确定应以对环境信息的分析为基础,充分利用外部力量来形成,并在组织设计参数与权变因素之间保持一致,从而利用信息技术对组织进行再造。环境——目标——结构体系的形成会对传统的组织结构产生冲击,也是企业信息能力的具体体现。

(2)信息技术要求组织的有机性进一步提高。信息技术既要求增强组织的有机性,也是组织有机性提高的技术保证。企业信息能力的增强,可以使管理者在管理的每个层次进一步授权,进而加大管理的影响幅度,减少管理层次,增强组织内横向沟通以及与外部环境的沟通。

(3)信息技术促使企业组织寻求与外部环境相对稳定的依赖关系,进而形成自己的核心竞争力,这就要求企业组织结构与信息技术系统之间保持一致。信息技术可以帮助企业在日益动荡的外部环境下通过与其他组织建立稳定的依赖关系来减少环境的复杂性和不确定性。利用信息技术(如EDI)能够使企业组织降低协调成本,建立企业组织内及组织之间的协调机制,从而形成企业的非产品、成本、技术等方面的虚拟核心竞争力。企业组织结构如何配合企业信息技术系统,并充分发挥企业信息能力的作用是实现这一目标的关键。

二、信息化企业组织结构的基本特征

以信息技术广泛应用为基础的企业组织具有以下特征:从组织内部看,组织具有扁平化、团队化、集成化、小型化等特征;从与外部组织的关系看,组织边界柔性化、网络化、虚拟化。

(一)从组织内部来看

1、组织扁平化

(1)管理层次减少。企业组织的扁平化主要体现在中层管理人员的数量变化方面。在集权制下,高层管理者的利益被考虑得比较多,企业的信息化使高层管理者的权利范围进一步扩大,当企业信息化和组织集中程度都比较高时,随着信息技术的进一步应用,导致中层管理人员的迅速减少,形成管理幅度扩大型的企业组织扁平化;而在分权制下,中层管理者的影响比较广泛,他们的利益就易于受到重视,在企业信息化程度较低时,随着信息技术的应用,使他们能够把一些原属于高层管理者职权范围的任务划入其权利范围,比如作出更多更重要的决策,管理更多的部门等等。因此导致中层管理人员的增加,形成结构分散型的企业组织扁平化。一般认为高层管理者通常较注重效率和生产率,而以往效率和生产率的提高通常只能通过用资本代替劳动力来获得,因此,当信息化中信息技术的应用使某些功能做得比中层管理者好时,高层管理者就会用信息技术来代替中层管理者,同时他们还降低了自身决策时的不确定性。因此在考虑高层管理者的权力范围和利益比较多的集权制下,信息技术的大量应用往往与中层管理者人数成反比关系。而在分权制下,决策较分散,中层管理者对自身的利益考虑得比较多。由于中层管理者的声望、权力、酬劳等等主要依据他们的管理幅度的大小,因此中层管理者会尽量的扩大其控制范围,提高自己的地位。他们会利用信息技术的高效性来尽量扩大其管辖机构的独立性,尽量依据自己能得到的信息作决策,增加其可控制的范围,并从高层管理者手中分取一些工作。在这种情况下,信息技术应用越多,中层管理者的人数也会越多。

(2)管理幅度扩大。信息技术的进一步发展,使人们获得信息的成本迅速下降,某种意义上讲每一位员工可以获得和他上司一样多的信息,并且组织内部每一个接点之间可以非常容易沟通,甚至组织内部和外部之间也非常容易沟通。传统管理学中的观点,由于存在信息传输广度和准确度的矛盾,为了在两者之间平衡,需要增加管理层次,原则上一个上司只能管理8-12个下属。但是在信息时代,通过设计良好信息系统,可以实现组织内部良好的信息交流,在保证信息传递准确度的前提下,信息交流的广度和幅度提高,因此在知识信息时代,组织结构发生变化,组织的层次可以大幅度的减少。组织结构扁平化是一种必然趋势。

2、组织制度的非层级化

企业组织的水平结构不仅仅是减少了管理层次,它带来了管理理念上的根本变化。传统垂直结构伴随着的是命令和控制模式的管理理念,它是基于泰勒科学管理理论基础之上的,强调的是服从。扁平结构管理模式是基于以人为中心管理理念的,它强调的是合作、协调;强调的是员工思想的自由发挥,积极进取;强调创新和热情。与之相伴的是积极的授权、积极的信息交流等新的管理手段。

在水平结构组织模式下,沟通与合作是主要的管理方法。通过授权,基层组织(甚至是每一个员工)都有充分的自由度,可以对发生的情况作出积极的反应。在这种模式下,提倡无边界组织的观点,结构中不同部门之间,不同层次之间的信息得到比较充分的交流,根据信息论的原理,这些信息结点就可以自我协调、自我适应,大幅度地减少组织内部的摩擦和消耗。

在水平结构模式下,组织的运作不完全依靠命令和控制进行,而是依靠组织成员之间的充分沟通,达成一致的组织战略目标;依靠共同的价值观和企业文化来协调大家的步骤。作为组织的高层管理人员的工作将从烦琐的监控中脱离出来,更多的精力用于组织未来的设计。3、企业组织流程的集成化

在传统的生产模式中,从科研机构或企业研究与开发部门进行创新和产品开发、企业生产产品、产品销售到售后服务,整体上呈现一种线性的格局。而企业信息化的建设将改变这种格局,即生产模式不再是线性的,而会形成一种以知识信息为中心的互相联系的网络状结构,企业成为收集整理并运用各种信息的中心。集成化有两个基本要点:

(1)企业生产的各个环节,即从市场分析、产品设计、产品制造、营销管理到售后服务的全部活动是一个不可分割的整体,需要紧密连接,统一考虑。

(2)整个生产过程实质上是一个信息采集、传递和加工处理的过程,最终形成的产品可以看作是信息的物化表现。集成化代表了现代企业生产的走向,即寻找生产系统中存在的问题,并进行分析、改进,不断重复这一过程,追求各种要素的优化配置,以实现高效率、高质量、高效益和低消耗的最终目的,使各种工业设施从一开始就具有布局合理性、结构科学性和运转的高效率。这也就是被称为“美国最引以为骄傲的发明”的工业工程(Industrial Engineering)。

4、内部组织团队化

早在20世纪60年代,为了克服金字塔组织的缺陷,一些大公司便开始建立起了团队工作小组。但这种团队式组织(Team Organization)因团队成员之间协调难度大、团队稳定性和企业灵活性不好等原因而通常只应用在由专家组成的科技攻关或关键项目开发领域,随着项目的结束或任务的完成,工作团队便自行解散。20世纪90年代基于先进信息技术和网络技术基础上的企业流程再造运动,大大促进了工作团队的发展。企业流程再造打破了原来按职能分工的企业组织结构,并将企业的经营和管理业务按照作业流程或目标任务以工作团队的形式重新组织起来。信息交流技术和处理技术的发展,解决了团队成员之间协调困难、团队变动大、企业缺乏稳定性等问题,使工作团队这种组织形式取得了较大的发展。

5、组织规模的小型化

传统的“大公司”是凭借金字塔组织结构壮大起来的。企业的规模越来越大、运作效率越来越低是常见的现象。金字塔组织已经不能适应信息化、化、市场多变的要求,借助于金字塔组织发展起来的大公司也就缺少了有效的组织保证。与组织结构扁平化、网络化、团队化要求相适应的是企业规模的小型化(并不是指其产值或市场的缩小,而是指人员和组织机构的缩小)。

过去大公司在具有规模优势条件下形成跨地区、跨国界的销售网络和信息网络,在基于互联网的商务面前,这种实体网络也将不存在明显的优势。因为,开展电子商务的大公司需要转变观念、改变过去的营销体系和组织模式,需要转型时间和资金投入,并且组织不好效益也不会很明显。而小公司只需花费极小的成本,就可以通过国际互联网建立自己的全球贸易体系,成为跨国公司,并能够在开放的市场中平等地与大型企业进行竞争。尽管机网络技术的发展,降低了大公司内部的信息交流和处理成本,提高了大公司管理者的有效管理跨度,但与小公司相比,大公司还是缺乏竞争力。

事实上,面对市场竞争,“大公司”正在减肥,向“小公司”转化。为了提高应变能力,大公司通过分离、剥离或授权的方式也正在使自己的经营实体小型化;为了提高盈利能力和竞争能力,大公司也正在通过企业流程再造进行“减肥”,压缩组织层次,砍掉非核心业务,将自己的精力集中到创造较高价值的、自己拥有独特优势的核心业务上来;为了降低成本,大公司正在通过提高企业的自动化、智能化水平来减少工作人员,通过建立战略联盟或业务外包来降低自己的投入或涉足领域;甚至一些新崛起的公司为了防止经营规模变大之后走上大公司官僚化的老路,便将自己的发展资金投向那些能够和自己建立上下游协作关系的小公司或投向较小的竞争对手。

(二)从与外部组织的关系来看

1、企业组织边界的柔性化

在流程再造过程中,企业剥离非核心业务,集中精力于核心业务,实际上是企业在重新调整企业和市场的分工,使企业内部不产生价值增值或价值增值较少的业务市场化,通过市场竞争来提高其效率。信息技术和网络技术的发展,一方面使企业之间进行交易的信息搜寻成本、谈判成本、拟定和实施契约的成本降低,使企业之间的竞争范围和速度增大,大大降低了市场交易成本,使过去本来是为了降低市场交易费用而建立“大而全”、“小而全”的企业组织失去了继续存在的理由;另一方面,使企业内部的信息沟通、相互监督、业务协调的难度和成本降低,使过去为了有效控制和监督建立起来的权力和业务相对集中的层级组织也失去了维持现状的理由。于是出现了进行企业和市场边界重新调整、市场和企业优势重新整合的诸多形式:网络组织、虚拟企业、战略联盟等。

2、企业组织关系网络化

随着专业管理软件、企业数据信息系统和网络系统的应用、发展和完善,过去以控制命令链为核心建立起来的矩阵组织和多维组织发生了较大的变化。传统的职能管理部门的大部分重复性管理控制工作由企业管理软件自动完成,职能部门的任务只是制定和修改控制程序、处理例外事件,因此职能部门通常由为数不多的专家组成。他们的工作方式是协商、互动型的,而不是等级制命令型的。在以工作或任务为中心的工作团队内部,在企业内部网络平台的帮助下,员工之间的纵向分工不断减少,而横向分工协作不断增加,企业组织结构变成了一个相对平等和自主、富于创新的小型经营单元或个人组成的网络型组织(Net Form)。

从企业内部的角度看,网络型企业是一个由若干独立的、彼此有一定纵横联系的经营单元组成的网络,网络成员之间形成比较松散的“联邦”关系,整个组织便由自我管理、自我组织和自我约束能力的经营单元组成。经营单元是由少数或一名员工组成的一个小核心,它掌握着企业的必要资源,与供应商以及外部专家保持着联系,并且能够完成企业的目标而将这些人组成一个网络。企业组织的活力和发展前景也主要取决于这些经营单元及所建立的各种关系。

从企业外部的角度来看,网络型组织利用互联网(信息流)、产业供应链(物流)和资金市场(资金流),在企业之间建立起了多种形式的合作关系,使企业自身成为企业外部网络的一个组成部分,成为外部产业供应链上的一个或多个核心“插件”。建立企业外部网络,通过企业之间的相互合作,充分发挥每个企业的“核心优势”,使过去由单个企业来完成的工作现在能够以更好、更快、更的方式完成。

3、企业组织模式虚拟化

Internet、Intranet、Extranet的建设使企业可以在全球范围内以更快的速度和廉价的方式获取和发布信息,从而使企业间的垂直联合效益向横向柔性效益转变。信息技术的发展,使企业之间的流通信息数量和质量大大提高,小规模企业之间也可以产生类似大规模企业的经济效益。虚拟企业由此而产生。虚拟企业是指为完成向市场提供商品或服务等任务, 而由众多的企业相互联合形成的一种合作组织形式。这些个别的企业活跃在各自专业领域并拥有卓越的技术,利用现代信息技术将它们连成一个网络,可以更有效地向市场提供商品和服务,完成一个企业不能承担的市场功能。虚拟企业所提供的商品和服务就其功能和效果上远远超过了原来单独企业的机动性和竞争性,因而反映了在高度信息化条件下的企业组织触角已伸向了企业之外。虚拟企业从资本关系上看,不强制各企业之间发生联系,实际上是出于一种功能性需要而把相互独立的企业以自愿形式联系在一起。当然,企业之间的联系方式和合作方式是根据市场变动和顾客变动而变化的。从有效地利用外部资源这一角度上看,虚拟企业也体现了扩大资源利用范围这一现代管理思想。总之,虚拟企业的出现使现代管理方式从综合主义发展到专门主义,从内部筹措发展到有效利用外部资源,拓展了企业组织边界。

总之,企业组织的扁平化、小型化、集成化、柔性化、虚拟化等特征是伴随着企业信息化的不断深入而日益显现出来的,成为现代企业组织结构的主要特征。因此我国企业应把握住这些特征,积极构建与信息时代相适应的企业管理组织结构,以增强企业的竞争力,实现可持续发展。

三、如何进行信息化企业组织结构的变革

(一)信息化企业组织结构的新模式

随着信息技术的发展和在企业各项管理中广泛应用,信息化组织结构呈现出多种新模式,主要有网络组织,虚拟企业,战略联盟,企业集群等。

1、网络组织

网络组织在构成上是由众多灵活的、敏捷的、多技能的工作团队(工作单位)组成的联盟。各工作团队在地位上平等,行政上独立,在经营业务上又因有紧密联系而唇齿相依,因而从工作团队之间的关系看类似于一个网络。所以,我们称这种企业组织结构为网络组织,对应的每个工作团队则是整个网络中的一个节点。网络组织具有如下一些特征:

(1)工作团队拥有其经营所需的权力和资源,并全权负责本团队的经营职责;

(2)团队成员间的权力与地位相等,各项决策由团队成员共同制定。假如说团队中某成员的权力较大,这种权力只能来自于其影响力,而影响力的产生又是因为其拥有更多的知识、技能与信息,以及更好的判断力和决策能力;

(3)工作团队之间联系密切,并相互提供援助。

2、虚拟企业

目前理论界并没有对虚拟企业的定义进行明确界定,故学者们对虚拟企业的定义也不一致。根据目前已有的可以把虚拟企业的定义归为两大类:

(1)从信息网络的角度来定义虚拟企业。即企业组织无形化,指通过信息网络加以联结的企业组织,如网上商店、网上银行等都为虚拟企业。

(2)从组织的角度来定义虚拟企业。虚拟企业(Virtual Enterprise)是指为了达到预期目标,通过应用信息网络技术,由两个或两个以上的企业组成的临时性网络组织。在合作过程中各成员彼此互不干涉,且共同分担风险,共同分享利益;当预期目标达到之后,此组织即将解体。

实际上第一种定义与第二定义存在明显区别:第一种定义的虚拟企业是指单个企业主体;而第二种定义的虚拟企业是指由多个实体企业组成的“企业集团”,而组成虚拟企业的成员企业却是真实存在的实体企业。

3、战略联盟

企业战略联盟模式企业战略联盟是指多个具有对等经营实力的企业,为达到共同拥有市场、共同利用资源等战略目标,通过各种协议、契约而形成的优势相长、风险共担的网络组织。其特征表现在:

(1)行为的战略性。联盟各方注重从战略高度出发,着眼于长期的合作与发展,以改善联盟共有的经营条件。

(2)地位的对等性。联盟各方是在资源共享、优势互补、相对独立的基础上形成的平等关系,彼此没有贵贱之分与优劣之别。

(3)范围的广泛性。战略联盟产生于各个经营环节与领域。可以是跨行业、跨地域、跨国界的联盟。

4、企业集群

企业集群指在某一产业或产品生产中,大量互相联系的企业及相关的机构在一定地域聚集,依靠比较稳定的分工协作,形成有竞争优势的群体。企业集群存在长短不一的产业链,从纵向联系看,包括居于上游的原材料、设备、零部件的生产企业及处于下游的产品再加工、分类、包装、销售、储存、运输、发配企业等;从横向看,它可伸延到互补产业和产品的制造企业、技术研究和培训组织、中介服务机构、基础设施部门和其他关联企业等,还涉及到、保险机构、行业协会和有关政府部门。这些企业和组织之间的协作关系紧密程度不一,但从总体看,其紧密度和稳定性明显高于布局分散企业单纯依靠市场的联系。它们互相依存,彼此配合,结成具有一定共同利益的地区性的经济协作体系,同时又是各自独立的产权主体,互相间的联系以市场作为纽带,不同于企业内部的分工协作关系,毕竟要受不可避免的市场变数的影响,带有可变动性。因此,企业集群是介于纯市场组织和企业组织的一种中间性产业组织。企业集群的形成主要通过如下几种途径和方式:

(1)在共同的地域文化习俗的背景下,由具有一定宗亲、邻里关系的主体,围绕某些特色产品和产业,通过分工协作形成共同利益,结为中小企业集群。

(2)依托一定的专业市场,根据市场的需求信息或为完成某些定单,一部分相关企业共同合作,组织互补性的分工协作体系,形成企业集群。

(3)以某一骨干企业为核心,通过厂外逐级分包零部件生产任务,建立比较稳定的契约关系,甚至形成“虚拟企业”,组成企业集群。以上三种途径带有较为明显的自发性质,是目前比较大量和常见的途径。

(4)由某些中介服务机构或中小企业协会牵头,提供信息、技术、市场渠道,逐步吸引、聚集一批有关联的企业,形成企业集群。

(5)在大型国有企业改造、改组过程中,为提高生产经营效益,剥离部分非关键生产,实现企业内部分工的外部化,形成与之配套的中小企业集群。

(6)为外资企业或跨国公司承接零部件生产,进入外资企业或跨国公司的产业链,或利用所吸收的国外先进技术和著名品牌,逐步成为特定产品的制造中心,然后吸收加盟企业共同完成任务,形成企业集群。

(7)建立高新技术开发区,组织产、学、研分工协作体系,吸引众多企业和机构形成企业集群。

由于形成途径不同,企业集群的结构存在较大差别,但基本上可归纳为两类。第一类,也是大量的,是众多的中小企业聚集在一个相对狭小的地区,既互相竞争,又分工协作,结成一个互相依存的群体。意大利东北部和我国江浙一带,很多企业集群就属这种类型。另一类是在一两个大企业的周围,聚集大批相关的配套中小企业。这种结构有的是在一开始形成时就已如此定型,更多的则是从前一种结构逐步发展演变而成。

(二)组织变革中应注意的几个问题

信息技术推动组织结构变革过程中会出现比较多的问题,变革过程应当注意以下几个问题:①构建信息化企业组织的过程同时也是企业组织变革的过程,在这个过程中要特别注意组织变革模式的选择问题,以求新旧组织的平稳过渡;②考虑到目前我国企业的组织结构现状,传统的组织结构和信息化的组织结构在一定时期内还将长期共存,建立信息化企业组织结构进程需要根据企业所处的行业特点来选择;③企业组织的信息化不是组织变革的最终目标,根据国内外的最新研究动态,构建基于信息化组织基础之上的学习型组织成为了组织变革的新方向。

1、组织变革模式的选择

在构建企业信息化系统时,主要有两种方法:变革和进化。变革的方法就是用集成的灵活的系统全面代替现有的基础设施。一些小型的正在快速发展的公司往往会采用这种方法,因为它们在技术上没有进行实质性的投资。进化的方法是将集成的灵活信息化体系结构建立在原有的不不灵活的表态的基础设施之上,制定决策用的数据从旧系统中抽取到新系统中来,在新系统中它们将会以一种更灵活、集成和及时的方式来使用。旧的系统将会被逐步被取代。

同样对于组织结构变革也涉及到模式的选择问题。这里比较两种典型的信息化组织变革模式:激进式变革和渐进式变革。激进式变革力求在短时间内,对企业组织进行大幅度的全面调整,以求彻底打破传统组织模式并迅速建立完全信息化的组织结构模式。渐进式变革则是通过对组织进行小幅度的局部调整,力求通过一个渐进的过程,实现由传统组织模式向信息化组织模式的转变。

激进式变革能够以较快的速度建立信息化的组织结构,因为这种变革模式对组织进行的调整是大幅度的、全面的,可谓是超调量大,所以变革过程就会较快;与此同时,超调量大会导致组织的平稳性差,严重的时候会导致组织崩溃。这就是为什么许多企业在实施信息化过程中进行组织变革反而加速了企业灭亡的原因。与之相反,渐进式变革依靠持续的、小幅度变革来实现信息化的组织结构,即超调量小,但波动次数多,变革持续的时间长,这样有利于维持组织的稳定性。两种模式各有利弊,也都有着丰富的实践,企业应当根据组织的承受能力来选择企业组织变革模式。

比较企业组织变革的两种典型模式,企业在实践中应当加以综合利用。在企业内外部环境发生重大变化时,企业有必要采取激进式组织变革以适应环境的变化,但是激进式变革不宜过于频繁,否则会影响企业组织的稳定性,甚至导致组织的毁灭;因而在两次激进式变革之间,在更长的时间里,组织应当进行渐进式变革。

2、正确看待传统组织与信息化组织长期共存的问题

尽管直线制、直线职能制、公权事业部制等企业组织形式相对于不断变化的企业外部环境来许多缺点,但这些组织形式仍然有其继续存在下去的客观环境。在经营业务简单或单一、不需要大量创新性工作的企业里(如煤炭开采)直线制或直线职能制组织形式仍然有效,事业部制主要适应于产品品种较多、市场规模不断扩大的传统企业(如化工、钢铁、玻璃等行业的企业),可以实行事业部组织。在那些以创新为主的企业,建立团队组织最为适宜。大型高科技企业也可以将职能式组织和团队组织结合起来,在赋予员工一个基本职能(岗位)的同时,按照完成某一任务或项目的要求,将不同职能部门的个人组织起来,形成工作团队。在那些市场变化快、知识更新换代快的行业(如信息产业、产业和网络产业),建立自律、自适应、自学习的学习型组织,不断提高组织自身的知识水平非常重要。在企业之间竞争非常激烈,各个企业又拥有其他企业难以取代的优势的行业(如半导体、家用电器、汽车等),建立战略联盟已是塑造企业新的竞争优势、深化企业之间分工和协作的常用组织形式。总之,那些在过去成功地组织了某些类型生产的企业组织形式,今天仍然有其存在的必要。和企业生产类型的多样化、市场需求的多样化相适应,企业的组织形式也趋于多样化,企业应当根据自己所在的行业进行选择。

3、向学习型组织发展

学习型组织是指通过培养弥漫于整个组织的学习气氛,充分发挥员工的创造性思维能力而建立起来的一种有机的、高度柔性的和扁平化的、符合人性的和能持续发展的组织。这种组织具有持续学习的能力,具有高于个人绩效总和的综合绩效。在建立信息化企业组织结构后,企业必须成为“学习型组织”,企业管理不仅仅是以物质资源和资本的管理为中心,而是更强调对知识和人才的管理,对发挥组织内外相关专家学者的智囊作用给予高度重视。典型的学习型组织表现为网状结构、以地方为主的扁平结构,且在实践中不断变化,将运作和学习融为一体。

学习型组织的构建,目前还没有一个固定的模式。但是,企业可以通过进行五项基本修炼,力求建立一些基本的组织要素,最终促成学习型组织的形成。这主要有:①自我超越(Personal Mastery),学习不断理清并加深自身的真正愿望,集中精力,培养耐心,并客观地观察现实;②改善心智模式(Improving Mental Models),对已形成的习惯想法和做法,能理智地严格审视,并吸收别人的好的想法和做法;③建立共同愿景(Building Shared Vision),形成组织上下共享的目标、价值和使命;④团体学习(Team Learning),通过愿景、反省、检讨和对话,把可能造成分立的冲突转化为学习动力;⑤系统思考(Systems Thinking),要看到整体,认识系统的结构,不被表面的现象所迷惑。

学习型组织是以信息和知识为基础的组织,这种组织实行目标管理,成员能够自我学习、自我发展和自我控制。由于组织中的信息流是自下而上的,因此要想使以信息为基础的系统发挥作用,必须要求每个人和每个部门都为他们的目标、任务和联系沟通承担起责任。每个人都必须自问:我能为组织贡献什么?我必须依靠谁来获取信息、知识和专门技能?反过来,谁又依靠我获取信息、知识以及专门技能?这样的组织能促进成员的自我学习和自我发展。一个企业在其成长过程中,往往是处于十分复杂的动态变化之中,信息时代更是如此。因此一个企业经营成功,不仅在于经营者能否在某一时期找到一种适合于本企业的生产方式和管理模式,而更重要的是,经营者能否不断地根据环境变化而作出适应性的调整。

【结束语】

企业组织信息化已成为企业发展不可逾越的一步,只有信息化组织才能适应知识经济时代创新多变的外部环境。信息技术为组织的扁平化、团队化、集成化、小型化、组织边界柔性化、网络化、虚拟化提供了技术平台,信息技术推动了企业组织结构的变革;信息化的企业组织提高了组织的学习能力以及适应外部变化环境的能力,反过来又使企业的信息化水平得到提高。对信息化企业组织结构的基本特征有一个清楚的认识和理解有利于企业进一步利用信息技术促进组织结构的变革,提高组织的适应能力,也为企业采用信息化战略提供了一个思路。由于本文作者的学识有限,关于信息化企业进行组织变革的相关细节问题还有待进一步研究。

【参考文献】

[1] 彼得?德鲁克.管理的前沿[M].企业管理出版社,1987.195-196.

[2] 黄速建.现代企业管理—变革的观点[M].北京:经济管理出版社,2002.177-185.

[3] 小詹姆斯?I?卡什等著.创建信息时代的组织[M].沈阳:东北财经大学出版社,2000.298-300.

[4] 彼得?圣吉.第五项修炼[M].上海三联书店,1994.

[5] 孙国强等.企业网络组织模式比较.山西财经大学学报[J].1999,21(10):51.

[6] 李东红.企业组织结构变革的、现实与未来.清华大学学报(社会版)[J].2000,15(3).

[7] 王德禄.信息技术与协调密集型组织结构分析. 商业经济与管理[J].2000, 105(7).

[8] 张爽生.全球信息化与我国企业生产模式. 科技进步与对策[J].2000, 17(1):103.

[9] 张松等.论信息化与企业管理组织的变革. 辽宁大学学报[J].2000, 27(2).

[10] 马永生.网络组织:企业组织理论的新发展. 财经研究[J].2000, 26(12):40.

[11] 吴宣恭.企业集群的优势及形成机理.经济纵横[J].2002,(11):2-3.

[12] 陈立.经济体制改革中的组织发展研究.应用心[J].1989,1(4):1-5.

[13] 芮明杰等.“中层革命”的实践模式与国有企业改革.外国经济与管理[J].1997,11(4):11-14.

[14] 吴宣恭.企业集群的优势及形成机理. 经济纵横[J].2002,(11):3-4.

[15] 董文良.何建敏.信息技术环境下的企业组织结构设计.北方经贸[J].2002,(9):116.